2015年度 社会調査実習(6)

▪︎8月5日、東近江市立能登川博物館を見学したあとは、能登川駅の近くにあるNPO法人「子民家etokoro」を訪問しました。ここは、大きな古民家を活かした施設です。etokoro(エトコロ)の名前の由来は、絵(芸術)を通して子どもを育むという意味合いの絵と子、そして地域の人たちが協力し合いながら子どもを育むえーところ(良いところ)という思いをこめています。たいへんうまいネーミングです。そして、子どもや子育てと関係しているから、古民家ではなくて「子民家」なのでしょう。

▪︎私たちは、ここの集会室を使わせていただき、この「子民家etokoro」の管理人でもあり友人でもあるIさんのご一家と夕食をとりました。Iさんの奥様の指導のもと、学生たちが料理のお手伝いをしました。学生たちは、古民家を活かした「エコトロ」の魅力を十分に楽しめたようです。この日は、能登川駅前のホテルに宿泊し、翌日は草津市にある滋賀県立琵琶湖博物館に行きました(私は溜まっていた疲れも手伝ってか、「バタンキュー」(学生の皆さんは理解できない言葉でしょうが)状態で、ベットに倒れこみ朝まで爆睡しました)。トップの写真は、滋賀県立琵琶湖博物館のエントランスです。むこうには、琵琶湖の南湖がみえます。ところで、博物館の展示は、もうじきリニューアルされます。この博物館が開館して以来の展示は、もうじき無くなってしまいます。少し名残惜しさを感じながら、学生たちに展示の解説をしました。

▪︎ところで、なぜ琵琶湖博物館の展示を学生たちに観覧させたのか…それには理由があります。琵琶湖の周囲の地域では、米をつくりながら、同時に、水田や水路、そしてそれらにつながる水辺空間で魚を獲るような生業や生活が、弥生時代からずっと続いてきました。このような地域のことを「魚米の郷」と呼んだりします。「魚米の郷」は、東南アジアや揚子江流域から日本列島にいたるまで、アジアのかなりの広いエリアに存在しています(滋賀県では、農家が行う漁撈活動を「おかずとり」と呼んできました)。「魚米の郷」とは、生態系と生業・生活が一体となったシステム、言い換えれば「生態・文化複合体」(高谷好一先生)なのです。学生たちには、琵琶湖博物館の展示を通じてこの「生態文化複合体」の存在を実感してほしかったのですが…はたして実感できたかどうか…。

▪︎午後は、大津駅前にある「町家キャンパス龍龍」に移動しました。「町家キャンパス龍龍」では、滋賀県庁農政水産部農村振興課の職員であるHさんにお願いをして、「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して、政策論的な立場からお話しいただきました。Hさんによれば、滋賀県の農村整備は、次の3つの段階を経てきました。1960年代から70年代にかけての「生産環境」整備の時代、1980年代から1990年代にかけての「生活環境」整備の時代を経て、その後の「自然環境」を保全する時代へと移行してきました。

▪︎「自然環境」を保全する時代に関して、もう少し具体的にみてみましょう。1996年には「みずすまし構想」(水・物質循環、自然との共生、住民参加…等を重視した農村整備、農業の生産性を維持しながら、環境に調和した脳器用の推進と琵琶湖の環境保全を図る)が策定されました。2000年には「マザーレイク21計画」(琵琶湖総合保全整備計画)が策定され、さらには2003年には「環境こだわり農業推進条例」(減農薬・減化学肥料による環境と調和のとれた脳器用生産の推進)が制定されました。そのような流れとともに、「魚のゆりかご水田」プロジェクトは展開してきました。2001〜2002年には、魚の「水田での繁殖能力が確認」されました。2002〜2003年には「一筆排水口」が開発され、2004〜2005年には「排水路堰上げ式水田魚道の開発効果の確認」(遡上実績、副次的効果)が行われています。2006年には、「魚のゆりかご水田環境直接支払いパイロット事業」が行われ、2007年からは「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策」のなかで「魚のゆりかご水田」プロジェクトは滋賀県下に広がっていくことになります。

▪︎ところで、Hさんの説明に、1人の学生が質問をしました。「自然環境」の保全の次の段階には、どういう時代がやってくると思われるか…という質問でした。しばらく時間をおいたあと、Hさんは、「心の時代でしょうか」とお答えになりました。農村整備の背後にある考え方が、物質的・経済的な幸福追求から、より精神的な幸福追求へとシフトしている、そういうふうに解釈することができるのかもしれません。

▪︎今回、Hさんからは、「魚のゆりかご水田」プロジェクトの背景に関して、マクロな政策論的な視点からお話しいただきました。栗見出在家では、地域固有の歴史や課題との関連から、いわばミクロな視点から「魚のゆりかご水田」プロジェクトのお話しを伺いました。学生たちには、この両者の視点が現場のなかでどのように連関しているのかを考察してほしいと思います。

2015年度 社会調査実習(5)

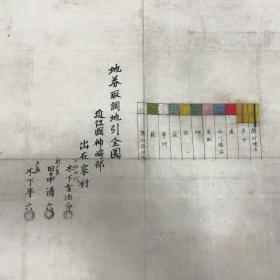

▪︎8月6日の社会調査実習の続きです。栗見出在家でお話しを伺ったあと、私たちは、東近江市立能登川博物館に移動しました。能登川博物館の学芸員の方に、収蔵庫に収められている漁具や農具を見せていただきたいとお願いをしてあったからです。民具以外にも、大切な資料を見せていただきました。それは、栗見出在家の地図です。地図といっても現在のものではありません。明治時代のものです。「近江国神崎郡出在家村地券取調地引全図」という地図です。栗見出在家自治会が所有し、現在は博物館に保管されています。「地券」という言葉が入っています。土地一筆ごとに税金を確定するために、土地所有者に交付した証書のことを「地券」といいます。これらの地図は、税金を徴収するための基礎資料として作成されたのです。詳しくは、専門的な書籍をお読みください。

▪︎ところで、私がこの地図をみて驚いたことがあります。それは、この地図に「水の世界」が大きく広がっていたからです。少し説明しましょう。学生たちがたっている側は、琵琶湖になります。むかって右側をご覧ください。愛知川が琵琶湖にむかって流れていることがわかります。そして愛知川河口付近の左岸に、栗見出在家の集落が描かれています。ビンク色の場所が、宅地になります。赤いところは、道。黄色が水田。緑が畑。水色が水路やクリーク、そして川や琵琶湖になります。それ以外にも、藪、葦(ヨシ)、砂州(地図では寄洲と表記されています)なども描かれています。この地図で大きな面積を占めるのは、ピンク色の宅地、黄色の水田、そして水色の水路やクリーク、琵琶湖です。栗見出在家が、水郷地帯であったことがよくわかります。それぞれの家から田舟で農作業にむかったということもよくわかります。この地図は、明治6年頃に作製されたもののようです。この地図からは、もともと栗見出在家が三角州であったことがよくわかります。陸地にっなていない水のある空間のことを「水界」と呼べば、まだかなりの面積を「水界」が占めています。明治期以降も、盛んに土地改良が行われ、水田の面積を増やしていったようです。

▪︎このような「水界」がある環境での生業は、容易に想像できますが、半農半漁ということになります。明治13年に刊行された『滋賀県物産誌』によれば、農家は68軒あり、漁業や商業も営まれていたと書かれているそうです。明治7年の「魚漁税納証」という書類によれば、イサザやモロコを獲る網、四手網、かがり火漁の漁船、貝挽きの網、投網、漬柴漁の道具、竹筒漁、エリ漁…様々な漁具に税金がかけられています。これは推測にしか過ぎませんが、竹製のモンドリやタツべなど小規模な漁具については、さらに日常的に使われていたのではないかと思います。

▪︎このような「水界」がある環境での生業は、容易に想像できますが、半農半漁ということになります。明治13年に刊行された『滋賀県物産誌』によれば、農家は68軒あり、漁業や商業も営まれていたと書かれているそうです。明治7年の「魚漁税納証」という書類によれば、イサザやモロコを獲る網、四手網、かがり火漁の漁船、貝挽きの網、投網、漬柴漁の道具、竹筒漁、エリ漁…様々な漁具に税金がかけられています。これは推測にしか過ぎませんが、竹製のモンドリやタツべなど小規模な漁具については、さらに日常的に使われていたのではないかと思います。

▪︎また、このような漁撈活動以外には、採藻泥も活発に行わていました。江戸時代、栗見出在家は三角州に開発されました。この地域の土地は基本的には砂交じりの土なのです。砂があると肥料分の持ちがよくありません。そのようなこともあり、琵琶湖や内湖の底にある水草や泥を採取して、水田に肥料としてすき込んでいたのです。この地域では、このような藻泥のことを「ゴミ」と呼んでおられます。冬場、この「ゴミ」採りの作業が盛んに行われていたと栗見出在家の皆さんからお聞きしました。博物館では、その「ゴミ採り」の道具を見せていただきました。横に学生が立っています。彼の身長は170mです。目算では、この学生の2.5倍ほどの長さがあります。4mほどの長さがあるのではないかと思います。この道具を使って、船の上から、藻泥掻きを行ったのです。

2015年度 社会調査実習(4)

▪︎江戸時代に開発された栗見出在家の集落全体は、長方形の形をしています。そして、水路や道が、碁盤の目のように交差しています。集落全体は、そのような水路や道によって8区画にわかれています。整然とした区画された集落の周囲には、水田が広がっています。栗見出在家は、もともと、三角州の上に開発された村ですから、内陸の農村のように自然の高低がなく、江戸時代の開村当時から、クリークや葦原に接するところ以外は、宅地も水田も四角形でした。もちろん、35年前に行われた圃場整備によって1筆ごとの水田は大きくなっています。

▪︎江戸時代に開発された栗見出在家の集落全体は、長方形の形をしています。そして、水路や道が、碁盤の目のように交差しています。集落全体は、そのような水路や道によって8区画にわかれています。整然とした区画された集落の周囲には、水田が広がっています。栗見出在家は、もともと、三角州の上に開発された村ですから、内陸の農村のように自然の高低がなく、江戸時代の開村当時から、クリークや葦原に接するところ以外は、宅地も水田も四角形でした。もちろん、35年前に行われた圃場整備によって1筆ごとの水田は大きくなっています。

▪︎そのような集落や水田からは、琵琶湖にむかって何本もの排水路がまっすぐに伸びています。私たちは、その排水路の様子を見学するために、栗見出在家を囲む堤防を越えて琵琶湖の湖岸に出てみました。堤防自体は、1972年から1997年にかけて行われた琵琶湖総合開発によって建設されたものです。トップの写真は、堤防の外に出た湖岸から撮ったものです。琵琶湖が広がっています。右側には湖岸の樹木があり、その先には、杭が何本もうってある場所を確認することができます。愛知川が運んでくる土砂が排水路を埋めてしまわないように、このように杭を打ってあるのです。かつては、この杭の外側に土砂が堆積していました。そうやって堆積させることで排水路を守ったのです。もちろん、ダムが建設され、治水工事や河川改修が行われた現在、土砂が溜まることもなくなっているようです。

▪︎この排水路からは、栗見出在家の水田にむかって魚が遡上していきます。2段目の写真をご覧ください。さきほど述べましたが、琵琶湖総合開発により堤防が建設され、水門も設けられています。しかし、写真からは、その堤防や水門の下を、琵琶湖からまっすぐに排水路が伸びていることがわかります。この排水路には、「魚のゆりかご水田」プロジェクトで堰上げ式の水田魚道が設置されます。琵琶湖の方から少しずつ水位が高くなるように堰板を排水路に入れていくのです。段々畑のように、排水路の水位を少しずつ高くして、最後の堰の手前では、水田とほぼ同じ高さまで排水路の水位を上昇させるのです。春、田植えの頃、この魚道では、琵琶湖の固有種であるニゴロブナ・コイ・ナマズなどの魚が、魚道をジャンプしながら水田まで遡上します。そして産卵をします。外来魚であるブラックバス等は、その習性からこの魚道をジャンプして遡上することができません。

▪︎少し詳しく見てみましょう。排水路のコンクリートの柱の横に、錆止めをぬった断面がLの字型の鉄の枠が排水路の壁面に取り付けられていることがわかります。魚道の堰板は、柱と枠の隙間に入れていくのです。そして、その周囲を土嚢で固めるのです。右の写真をご覧ください。バイブの排水口がみえますね。春、田植えの作業を行うころには、堰上げ式の水田魚道が設置され、排水路の水位も水田の水面と同じところまであがります。魚たちは、このバイプの排水口から水田に遡上して、水田で産卵をします。6月、卵からかえった仔魚が数センチにまで成長した段階で、水田も中干しの時期になります。仔魚が水田から排水路へ、そして琵琶湖へと泳いでいけるよう、水田には溝を切ります。田んぼの水を抜くと同時に、魚たちは琵琶湖に向かって泳いでいくのです。この大きさにまで成長すると、ある程度、自力で外来魚からも逃げることができます。最近の研究では、成長したニゴロブナは自分が生まれ育った水田=「ゆりかご」のあたりにまで帰ってくることがわかってきました。

▪︎これは、堤防の外から撮ったものです。トップの写真とは、別の方角を撮っています。沖島の集落が見えます。沖島の大きなスピーカーからの音だと、この湖岸まで聞こてくるそうです。その対岸には、「伊崎の竿飛び」の竿が突き出しています。写真では、よく写っていませんが、肉眼では確認できました。この「伊崎の竿飛び」は、約1100年前に伊崎寺で修行中の建立大師が、目の前の琵琶湖に空鉢を投げて、漁船で湖上を行き交う漁民たちに喜捨を乞い、そのあと自分も湖中に飛びこんで空鉢を拾いあげたという故事に基づいている…そうです。現在では、一般の参加はできませんが、昔は、近在の農村の若者たちも参加していました。栗見出在家の若者たちも参加していたそうです。

▪︎栗見出在家湖岸の足元をみると、たくさんの木切れが流れついていました。冬になると、西からの強い風がふくため、もっとたくさんの木切れが流れ着くのだそうです。燃料革命がおきる以前、栗見出在家の皆さんは、この木切れを大切な燃料とされていました。どの家にも、そのような木切れを集めて保存しておく場所があったそうです。愛知川の三角州に建設された村ですから、自分たちの里山がありません。しかし、里山がなくても、燃料をきちんと確保されていたのです。また、琵琶湖や、隣接する大中湖からは、水草や湖底の泥をとっていました。それらは、水田に肥料としてすき込まれました。冬の季節に、大中湖から泥をとってきては水田に入れていくことが重要な農作業だったと聞いています。もともと砂地の土地ですから、肥料分のもちが悪いのでしょう。里山がなくても、こうやって湖岸、琵琶湖、内湖を利用しながら暮らすことができたのです。里山ではなくて、「里湖」の資源を有効活用していたのです。

2015年度 社会調査実習(3)

▪︎栗見出在家の「開村 二百年記念碑」です。1つ前のエントリーで、栗見出在家の開村が「1806年(文化3年)」であることを説明しました。周辺地域の次三男が入植して村が始まりました。200年ということは、この石碑は2006年に設置されたのでしょう。この石碑、集落の神社のすぐそばにあります。というとで、バス停が「宮前」になっていますね。村の神社は、集落の琵琶湖側の一番端にあります。この外側には、「魚のゆりかご水田」が広がっています。かつては、その水田に田舟を漕いで農作業に出かけたわけですが、戦前から営々と続けられてきた土地改良事業や、1075年から1980年までかけて行われた圃場整備等の様々な土木事業が行われてきたことによって、現在では軽トラックで農作業にでかけることかできます。私たちも、歩いて周囲の水田まで見学にいきました。

▪︎圃場整備事業がおこなわれる以前、他地域の平地の農村では、水田の用水は「田越し灌漑」で行われていました。少し高い上の水田から下の田んぼへと水が順番にまわっていくのです。しかし、栗見出在家は、愛知川の河口に開発された農村です。水田には高低差がありません。したがって、水車(みずぐるま)と呼ばれる農具等を使って、各自で水田に水を水路から取り込んでいたのです。大変な作業だったかと思います。このような水車は、栗見出在家に固有のものではありませんか。ポンプが登場するまでは、滋賀県の他の水郷地帯でも、このような「水車」が使われていました。私たちが水田にいったとき、ちょうど米の花が咲いているところでした。米にも花が咲くということに、少し驚いた学生がいました。まあ、仕方ありませんかね。

2015年度 社会調査実習(2)

▪︎公民館で「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みについてお話しを伺ったあと、「栗見出在家 魚のゆりかご水田プロジェクト協議会」の代表代行をされているFさんが、集落の中を案内してくださいました。

▪︎写真は、栗見出在家の集落内にある道路です。他地域の農村と比較して、大変道幅が広いですね。現在では、道路になっていますが、もともとここは水路だったのです。後ほど、別のエントリーで詳しく説明することとし、ここでは簡単に栗見出在家の歴史を説明しておきたいと思います。「出在家」とは、新しく開発された農村につけられる呼称です。栗見出在家は、1806年(文化3年)に誕生しました。愛知川の河口に土砂が堆積してできた三角州に、彦根藩が新田開発を行ったことにより生まれた村なのです。このように三角州につくられた村であるため、排水路や運搬のための水路(クリーク)が大変発達していました。この道路もかつては水路で、たくさんの田舟が行き交っていたのです。ちなみに、この通りに面している家々の表玄関は、反対側の通りになります。そちらは開村当時から道がありました。こちらは、家々の裏側になります。

▪︎道路沿いの家々の基礎部分をみると、石垣が確認できます。これらの石垣は、かつて水路があったころのものです。水路の両端には石垣が積まれ、その上に住宅が建てられていたのです。寺院などは一般の住宅と比較して石垣がさらに高くなっていました。栗見出在家は、愛知川の河口域に開発された農村であるとから、たいへん標高の低いところにあります。村の方たち自身「滋賀県で一番低いところにある村」と説明されます。「一番低いところにある」ため、長雨などにより琵琶湖の水位が上昇すると(南郷の洗堰ができるまで人工的に水位を調整できなかった)、しばしば村は冠水してしまいました。寺院の石垣が高いのは、そのような水害にあわないように土地をかさ上げしているためなのです。また、宅地から道路(かつての水路)にむかっては、ゆるやかな勾配になっています。水路に停泊している田舟に、荷物を楽に乗せたり降ろしたりできるようにするため、勾配がつくられのだそうです。それが現在でも残っているのです。このようなお話しを、代表代行のFさんから伺うことができました。「なるほど〜」と思うと同時に、かつて水郷地帯だった頃の風景を想像しました。

2015年度 社会調査実習(1)

▪︎8月6日・7日の両日、学生6名とティーチングアシスタンと1名と一緒に、社会調査実習の現地調査に出かけました。訪問したのは、東近江市の農村集落・栗見出在家です。栗見出在家の公民館で、「魚のゆりかご水田協議会」の関係者の皆様から、これまでの「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みや、かつての農業や圃場整備事業等に関連した様々なお話しを伺わせていただきました。

▪︎8月6日・7日の両日、学生6名とティーチングアシスタンと1名と一緒に、社会調査実習の現地調査に出かけました。訪問したのは、東近江市の農村集落・栗見出在家です。栗見出在家の公民館で、「魚のゆりかご水田協議会」の関係者の皆様から、これまでの「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みや、かつての農業や圃場整備事業等に関連した様々なお話しを伺わせていただきました。

▪︎履修している6人の学生のうち、実家が兼業農家という学生も2名いるのですが、この「社会調査実習」の授業が始まった段階では、いずれの学生たちも農業や農業政策についてほとんど知識をもちあわせていませんでした。そのため、この授業では、まずは基礎的な知識を習得するところから始まりました。そのような農業や農業政策に関する基礎的な事前学習を経て、たいへん拙いものではありますが、学生たちは、お話しを伺うための質問のリストを作成することができました。その質問リストにもとづいて、お話しを聞かせていただきました。いわゆる、半構造化されたインタビューということになります。学生たちにとっては初めてのインタビューということもあり、かなりぎこちないものでしたが、「魚のゆりかご水田協議会」の皆さんからたいへん有益なお話しを伺うことができました。

▪︎「魚のゆりかご水田」プロジェクトは、2014年には、滋賀県内の29地域、約116haの水田で実施されました。栗見出在家に限らず、「魚のゆりかご水田」プロジェクトが取り組まれている水田で生産された米は、付加価値がつきます。通常の米と比較して、高い値段で売買されます。ブランド米になるわけです。このような経済的インセンティブを組み込むことにより水田の生物多様性を維持しようとする取り組みは、この「魚のゆりかご水田」プロジェクト以外にも、兵庫県豊岡市の「コウノトリ育む農法」や、佐渡市の「朱鷺と暮らす郷づくり」などが有名です。では、この栗見出在家の皆さんも、そのような経済的インセンティブにより「魚のゆりかご水田」プロジェクトに取り組んでいるのかといえば、主要な動機付けはもっと別のところにありました。通常、「魚のゆりかご水田」プロジェクトは、集落内の農家グループや、地域の農家ネットワークによって実施されるばあいが多いわけですが、この栗見出在家では、農家・非農家に限らず、この集落にお住まいの多様な皆さんが参加されています。自治会が中心となって取り組んでいます。村づくりの活動の一環として取り組まれているのです。大変重要な点です。したがって、「魚のゆりかご水田協議会」の代表は、自治会の会長が務められています。自治会の会長は、1年交代ですから、協議会の代表も1年で交代することになります。そのため、協議会のなかには、会長を補佐する代表代行職やアドバイザーが置かれています。

▪︎栗見出在家の「魚のゆりかご水田協議会」は、現在、市内の他地区で取り組まれているグリーンツーリズムから学ぼうとされています。市内の「農家民泊」に取り組んでいる地域から講師を招き、講習会を開催したりするなどして、「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みに幅をもたせようと努力されています。私としては、このたりも大変興味深いところでした。栗見出在家の「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みは、社会的にも高く評価されています。2012年には「中日農業省特別賞」を、2014年には「しが生物多様性大賞」を受賞されています。すばらしいですね。

華中師範大学の試験研究機関訪問

▪︎昨日は、華中師範大学の皆さんを、午前は滋賀県立琵琶湖博物館に、午後は滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターにご案内しました。一昨日、華中師範大学の皆さんは龍谷大学を訪問され、国の重要文化財である大宮キャンパスの講堂や校舎、世界遺産である西本願寺の書院、そして龍谷ミュージアムを見学されました。華中師範大学の皆さんの多くは、中国の湖沼の環境問題について研究されていることから、その後、関係のある研究者や研究機関を訪問されたようです(その中には、私が親しくしている関係者がいたりして…世間は狭いものです)。そして、昨日は、琵琶湖の環境問題を研究している滋賀県の試験研究機関をご案内したというわけです。

▪︎午前中、琵琶湖博物館では、博物館の展示の説明を私がさせていただきました。私は、博物館の開設準備室の時代から展示にかかわってきました。開館後は、企画調整課の学芸員としてマスコミ対応をしていました。そのようなわけで、琵琶湖博物館の展示の解説には自信がありました。もちろん、華中師範大学の皆さんにも、ご満足いただけました。もっとも1996年(平成8年)開館以来の展示は、これからリニューアルされるそうです。博物館の開館準備にかかわってきた者としては、少々、感慨深いものがあります。午後からは、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに移動しました。センターの職員の皆様には、琵琶湖のこれまでの環境政策や、琵琶湖のプランクトンに関してご説明いただきました。写真は、琵環研のテラスで撮ったものです。背景は、大津の街です。

▪︎華中師範大学の皆さんは、琵琶湖の雰囲気が(特に、南湖の雰囲気かな?)、雲南省の洱海(じかい/アルハイ、漢語拼音: Ěrhǎi)という湖の雰囲気に大変似ていると何度も語っておられました。華中師範大学の研究チームでは、洱海で研究を行っているのです。また、華中師範大学は、湖北省の武漢市にありますが、新しい大きなキャンパスを武漢市の南方にある簗子湖の湖岸のエリアに開設されます。日本の大学は、18歳人口の減少のため、経営的には厳しい状況に突入していますが、中国の大学は、まだまだ拡大していく余地があるようですね。この新しいキャンパスで展開する研究や教育のプログラムに関して意見を求められました。近い将来、現地をご案内していただくことになりそうです。

華中師範大学訪日団の来学

▪︎中国湖北省の武漢市から、華中師範大学の訪日団の皆さんが来学され、大宮キャンパス、大宮図書館、西本願寺、龍谷ミュージアムを訪問されました。華中師範大学の社会学院と外国語学院と、私どもの龍谷大学大学院社会学研究科とは協定を結んでいます。これまでも、研究教育交流を深めてまいりました。今回の訪日では、華中師範大学と関係のある日本の複数の大学を訪問されます。この日も、午後は京都大学を訪問される予定でした。

▪︎写真は、龍谷大学の大宮キャンパスです。ここは、文学部のキャンバスですが、文学部長のI先生と文学研究科長のN先生、そして文学部教務課のT課長がキャンパスを案内してくださいました。ありがとうございました。写真は、上から順番に、大宮キャンバスの講堂、講堂の内部、そしてI先生が華中師範大学の先生方に説明をされていところです。このあと、大宮図書館では、職員のIさんにお世話になりました。大変短い時間しか滞在できませんでしたが、大宮図書館の価値をご理解いただけたかなと思います。

▪︎大宮キャンパスのあと、華中師範大学の皆さんは、世界遺産でもある西本願寺を訪問しました。大学の建物は冷房が入っていますが、見学した西本願寺の書院は当然のことながら冷房は入っていません。暑いなか、西本願寺の2人の職員の方たちが、非常に丁寧にご案内くださいました。書院の襖や壁の絵は、中国の故事にもとづくものが多く、華中師範大学の先生方は大変興味深かそうに説明を聞いておられました。私も勉強になりました。中国の故事の教養がもっとあれば…なのですが。お1人の職員の方とは、浄土真宗や西本願寺のことについて、いろいろお話しをさせていただきました。大変勉強になりました。私の拙い質問にも、真剣にお答えいただきました。ありがとうございました。また、このような機会があればよいなと思いました。

▪︎西本願寺のあとは、龍谷ミュージアムを訪問しました。ちょうど、「三蔵法師 玄奘 迷いつづけた人生の旅路」という企画展の展示替えの時期にあたり、見学したのは、ベゼクリク石窟大回廊に関する映像作品と、ベゼクリク石窟大回廊復元展示の2つだけでしたが、大宮キャンパスに引き続き、前・ミュージアムの館長でもあるI先生に再びご説明いただき、華中師範大学の皆さんは、大変満足されていました。

▪︎8月5日は、琵琶湖の環境問題をテーマにした視察をサポートする予定です。琵琶湖の環境問題に関する滋賀県の研究機関を訪ねます。というのも、今回、華中師範大学からの訪日団のメンバーのうち、3名の方は環境科学の研究者で、中国の湖沼の富栄養化やアオコの問題に取り組まれているからです。琵琶湖における富栄養化問題への取り組みが、どのようなものであったのかを知りたいとのご希望をお持ちです。そこで、滋賀県立琵琶湖博物館と滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターにお連れすることにしました。また、報告します。

初「Face Time」

▪︎以前から、iPhoneやMacに「FaceTime」というアプリやソフトがインストールされていることを知っていましたが、実際に使ったことはありませんでした。「Face Time」を使うと、iPhone、iPad、iPod touch、Macから相手のデバイスへ、Wi-Fiを経由したビデオ通話が可能となります。

▪︎以前から、iPhoneやMacに「FaceTime」というアプリやソフトがインストールされていることを知っていましたが、実際に使ったことはありませんでした。「Face Time」を使うと、iPhone、iPad、iPod touch、Macから相手のデバイスへ、Wi-Fiを経由したビデオ通話が可能となります。

▪︎昨日、ふとしたことから、ちょっと使ってみようかなという気持ちになりました。まず、目の前にいる妻相手に、iPhoneを使って「実験的」にかけてみました。なるほど、少し時間差はありますが、こうやって「テレビ電話」で話しができるわけですね。家族や友人が、遠く離れて暮らしているばあい、このような「テレビ電話」は楽しい道具になるのかもしれません。

▪︎ということで、実際に離れて暮らしている娘にかけてみました。娘は旅行中でしたが、きちんとやりとりができました。我が家は、娘も息子も、そしして妻もiPhoneやMacを使っています。これからは、LINEに加えてこの「Face Time」も活用できるかもしれません。しかし、この「Face Time」を使って、家族以外の方たちと話しをするようなことは、よっぽどのことがないかぎりやらないと思いますね〜。ちなみに、今日は、私のMacと妻のiPhoneで、実験的にやってみました。成功しました。まあ、当然ですけれど。