ルーダブル

▪︎本日、午前中、大津の石山での用事を済ませ、午後から老母の生活介護に行ってきました。老母宅に向かう途中、梅田の三番街にある「インデアンカレー」で昼食をとりました。いつもは、「ルー大盛り&卵」なのですが、今日は、「ルーダブル」にしました。こちらのお店では、大きなオタマ一杯のルーが一人前になります。「ルー」が「ダブル」ということは、大きなオタマで2杯分のルーが一皿にかけられているということです。以下は、facebookに投稿した文章です。

今日も、ばーちゃんの世話の日。インデアンカレーで気合を入れる!今日は、ルーダブルなのだ‼ 一見大盛りと違いないようにみえるが、食べてみるとよくわかる。ルーをご飯に絡めて…ではなく、ルーそのものを楽しめるのだ。ポタージュスープを飲むように、カレールーを飲めるのだ。もちろん、卵もつける。目玉(卵2つ)にしようかとも思ったが、1つにしておいた。今日のところは、このぐらいで許しといたろ!

「大津エンパワねっと」8期生スタート!!

▪︎「大津エンパワねっと」8期生の「地域エンパワねっとⅠ」が、10日から始まりました。今年度から、「地域エンパワねっと」の開始が1セメスター前倒しになりました。カリキュラムが新しくなったのです。従いまして、今年の前期だけ、旧カリキュラムのエンパワ7期生と新カリキュラムの8期生が同時に中央地区と瀬田東学区の2地域で活動することになります。

▪︎「大津エンパワねっと」8期生の「地域エンパワねっとⅠ」が、10日から始まりました。今年度から、「地域エンパワねっと」の開始が1セメスター前倒しになりました。カリキュラムが新しくなったのです。従いまして、今年の前期だけ、旧カリキュラムのエンパワ7期生と新カリキュラムの8期生が同時に中央地区と瀬田東学区の2地域で活動することになります。

▪︎「大津エンパワねっと」は、文部科学省の「現代GP」(現代的教育ニーズ取組支援プログラム)の採択を目指して、2006年1〜3月の3ヶ月間、複数の教員が土日も集まりディスカッションをするなかで企画されました。2007年4月に申請、その後、文部科学省の審査、面接等が続き、夏には「現代GP」に採択されることになりました。「大津エンパワねっと」のプログラムは2007年の後期から始まりましたが、実際に学生=1期生が活動を始めたのは2008年度の後期からになります。そこから数えると8年目、採択された段階からすると9年目に突入しました。

▪︎現在では、様々な大学の広報に登場するようになり、あえていえば社会学部の看板プログラムに成長した…ようにも思います。それと同時に、ずいぶんこのプログラムにエネルギーと時間を投入してきました。おかげさまで、先輩から後輩へと、創意工夫を付け加えながら活動を継承すことができるようになりました。様々な実践の蓄積を残せるようになってきました。

▪︎さて、今日のプログラムですが、以下の通りです。あまり得意ではないのですが、アイスブレークやワークなどにも取り組みました。これだけご覧になっても、よくご理解いただけないと思いますが、記録としてアップさせてください。

▪︎本日の授業のねらい

(1)「大津エンパワねっと」の趣旨とねらいを、もう一度きちんと理解する。

(2)「地域エンパワねっと」の内容、手続き等をしっかり把握する。

(3) 学科の壁を超えてお互いを知りあい、お互いの考えを語り合う。▪︎授業の流れ(あくまで目安)

9:20 授業開始

9:25 開講のあいさつ 「大津エンパワねっと」の趣旨とねらい9:40 担当教員の紹介 アシスタントの紹介 大津エンパワねっと事務局の紹介

9:55 「地域エンパワねっとⅠ」について 資料をもとに説明!!

・たくさんの資料をもとに説明するので、集中して聞くこと!!

10:35 シート記入(休憩)

10:50 ワーク1「知りあい、語り合う」

・「お誕生日」はいつ ?

・自己紹介/お互いの問題意識/「これ得意やねん!! / これ好きやねん!!」

︎2名 → 4名 → 6名11:50 ワーク2「大津エンパワねっとへの思いを表現する」

12:20 来週の講義の内容 と「地域デビュー」について

4月24日(金):瀬田東学区、5月1日(金):中央地区12:30 後片付け

13:35 講義終了

▪︎大学の授業は昨日から始まりました。私の担当分は今日からでした。金曜日は、1・2・4・6限と授業が集中しています。後期からは、5限も入ります。1・2限が「地域エンパワねっとⅠ」の授業です。3限はオフィスアワー、非常に厳しい状況です。というのも、ウイークデーは研究部長が出席しなければならない会議が入る可能性が高いので、結果として、金曜日に集中せざるを得なかったのです。体力的にはなかなか大変ですが、2年間はこれで頑張るしかありません。

(このエントリーの写真は、8期生を一緒に担当している長上深雪先生が撮られた写真を借用しています。長上先生、ありがとうございました。)

アクセス数の増加

▪︎昨日から授業が始まりました。はたしてそのことと関係しているのかどうかわかりませんが、昨日からアクセス数が増加しています。ご覧のように、このブログは身辺雑記や備忘録のようなエントリーしかないのですが、昨日は159人の方のアクセスがありました。今日は、すでに114人のアクセスをいただいています。いつもよりもずっとアクセス数があると、「なんで?…」と思ってしまいます。

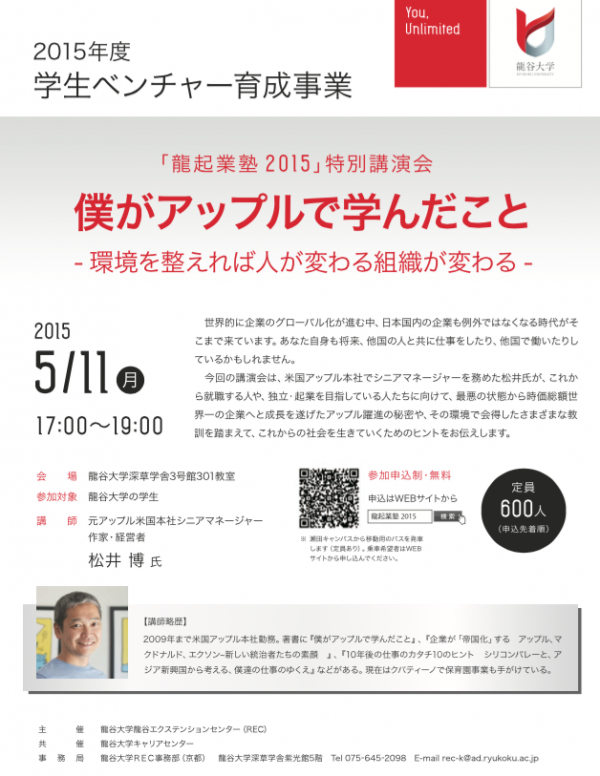

僕がアップルで学んだこと-環境を整えれば人が変わる組織が変わる-

僕がアップルで学んだこと-環境を整えれば人が変わる組織が変わる-

▪︎キャンパスを歩いていたら、RECの職員の方から「この講演会を知り合いの学生に広めてほしい」とのご依頼を受けました。ゼミや授業でも伝えますが、こちらのブログでもお伝えしておきます。たしか、瀬田キャンパスからはバスが出るって聞いたような気がするのだが…自信がないのでRECのオフィスで確認をしてみてください。

2015年4月10日

講師

元アップル米国本社シニアマネージャー

作家・経営者 松井 博 氏世界的に企業のグローバル化が進む中、日本国内の企業も例外ではなくなる時代がそこまで来ています。あなたも自身も将来、他国の人と共に仕事をしたり、他国で働いたりしているかもしれません。

今回の講演会は、米国アップル本社でシニアマネージャーを努めた松井氏が、これから就職する人や、独立・起業を目指している人たちに向けて、最悪の状態から時価総額世界一の企業へと成長を遂げたアップル躍進の秘密や、その環境で会得したさまざまな教訓を踏まえて、これからの社会を生きていくためのヒントをお伝えします。

2015年度ゼミ面談の記録

■昨年度、2014年度は、延べ135人と面談を行いました。2013年度は延べ104人と面談を行いました。2015年度も記録を残すことにします。

いつ面談したかの記録を残します

■このエントリーでは、2015年度のゼミ生との卒業論文やゼミ報告に関する簡単な面談の予約状況を記録として残していきます(「社会調査実習」の面談も必要があれば付け加えていきます)。ただし面談の詳しい内容については、ここには書きません。キーワード程度です。私のこれまでの経験では、面談の回数と卒論の進捗状況とは比例しています。きちんと準備をして面談に臨んでください。また、自分のペースメーカーとしてこの記録を時々見るようにしてください(「しばらく面談に行っていないな…、これはマズい」という感じです…)。面談の予約状況のみここに書き込んでいきます。このページは、「2015年度」4月からの面談記録です。

面談の記録:2015年4月以降の記録です

———————–

【7月】

(12)2015/07/10/14:45:3回生・KM(まさひろ)・卒論に関する相談。終了。

(11)2015/07/10/14:15:4回生・NT(ともひろ)・卒論のテーマ、ゼミ報告の相談。終了。

(10)2015/07/10/13:45:4回生・TS(さやか)・卒論のテーマ、ゼミ報告の相談。終了。

▪︎学内の仕事が多忙であることから、なかなか記録を残すことができませんでした。仕方がないので、( 10)から再開して記録を残します。(2015/7/10)

【6月】

(5)2015/06/12/14:00:4回生・KH(ふうか)・卒論のテーマ、ゼミ報告の相談。終了。

【5月】

(4)2015/05/22/13:35:4回生・KY(ゆうすけ)・卒論のテーマ、ゼミ報告の相談。終了。

【4月】

(3)2015/04/24/14:30:4回生・KH(ふうか)・卒論のテーマ、ゼミ報告の相談。終了。

(2)2015/04/24/14:00:4回生・TS(さやか)・卒論のテーマ、ゼミ報告の相談。終了。

(1)2015/04/21/16:00:4回生・MA(あやか)・卒論のテーマ、ゼミ報告の相談。終了。

スパニッシュバー 「フィゲラス」

▪︎夕方、家の用事で、妻と京都駅でおちあいました。用事を済ませた後、駅の建物のなかにあるパニッシュバー 「フィゲラス」(スバコ・ジェイアール京都伊勢丹)で夕食をとりました。いや、なかなか、美味しくいただきました。定番のパエジャ、マッシュルームとベーコンのアヒージョ、前菜の盛り合わせ、その他にスープなどもいただきました。このお店は、有名なお店のタルトタタンも購入できます。そういえば、このブログでもそのお店のタルトタタンについてエントリーしていました。こちらのスパニッシュバーは、タルトタタンで有名な、京都の岡崎にある「ラヴァチュール」というお店の姉妹店なのだそうです。小さな窓からは、駅の風景も眺められます。鉄道ファンにとっては、なかなかのものです。座るのは、カウンター席の一番端です。下の写真ですが、左側、近鉄京都駅のビルが、うまく説明できませんが素敵です。

「エコな農家」か「農家のエゴ」か 有機は環境にいい? 悪い?

▪︎Facebookのお「友達」の社会学者が、シェアされていました。対談です。対談のタイトルに惹かれて、さっそく読んでみました。おひと方は、環境社会学の丸山康司さん。お相手は、『小さくて強い農業をつくる』の著者である久松達央さんです。この対談のなかで、以下のような部分があります。

「エコな農家」か「農家のエゴ」か 有機は環境にいい? 悪い?

丸山:そう。それは対応できるし、ある程度はすでに対応されてきたんです。すぐに健康被害が出るような毒物を環境中に放出するようなことは日本ではもうできませんし、そういう工場も存在できません。どこかに悪者がいる解決可能な問題はほぼ決着して、次のステージに入っています。それはモラルに訴えて解決できる段階ではないのに、従前の発想で解決しようとする嫌いがありますね。

久松:よくわかります。全員が加担している問題がほとんどですよね。

丸山:自分自身だけではなく、子孫が被害者になる可能性も含めて、全員が薄く広く加害者であり、被害者である問題です。もちろん、たとえば企業のモラルに問題が残っているケースもありますが、それでも「誰が悪いのか」の問いはもはやあまり生産的ではありません。

久松:解に近づかない。

丸山:近づかないですね。たとえばある種の人たちに、化学肥料や農薬を使う慣行農業への忌避感があることは理解できます。でも、忌避感を持たれるモノをなぜ使うのかと、問いを立てないといけない。そこがわかれば、問題は倫理から生産性のステージに移ります。使用量を減らす合理的な理由も出てくるでしょう。使うか使わないか、ではなくて、使っている量が適正なのかを見るステージですね。

私は慣行農業に忌避感はないけど、農薬使用量には相当に疑問を持っています。使い過ぎじゃないかと思う場面もかなりある。でも仮に農薬や化学肥料が使いすぎだとして、現在は全体の1%しかいない有機農家を10倍にしようとすることと、99%の慣行農家の農薬や化学肥料の使用量を10分の1に減らすことは、環境負荷的には等価なんですよね。

▪︎ひとつ前のエントリーに、こう書きました。「現状の批判的分析を超えて(隠れた問題点や矛盾を指摘し、ぼんやりした社会の方向性を示すだけでなく)、環境問題の解決に資する実質性を伴った研究を本気になってしようと思えば、分野を超えた連携が必要になる」。この前半部分の「現状の批判的分析」とは、対談の中にある「モラルに訴えて解決できる段階ではない」「「誰が悪いのか」の問いはもはやあまり生産的ではありません」という部分と重なりあうところがあります。「モラルに訴えて解決できる」とは、環境に優しい暮らしをしましょう…といったキャンペーンや啓発・啓発が直接的にはあてはまるのかもしれませんが、社会的なマジョリティにとって、また強い言説の元では不可視化されるマイノリティのリアリティを析出し、そこを拠点にマジョリティや強い言説を相対化するための批判的議論を展開していく…、よくみられる「研究戦略」もこれにあてはまろうかと思います。

▪︎では対談でいう「次のステージ」とはどういうことでしょうか。今回の対談だけでは必ずしも明確にはなっていないように思いますが、問題の解決に向けて、多様なステークホルダーと社会の仕組みを組み替えていくために、「知恵を出し、汗をかく」ことなのかなと思います。解決に向けて生産的かつ具体的な展開が社会に生まれてくるような研究である必要があります。対談の本筋から逸れてしまいました。この対談は、まだ続くようです。続きを待つことにしましょう。

【追記】▪︎…と最後に書きましたが、続きはすでにありました。

北海道のヒグマ、肉食から草食傾向へ!

▪︎写真は、ヒグマです。「wikimedia commoms」の「ヒグマ」からお借りしました。なぜ、ヒグマなのか。少し説明がいりますね。

▪︎先日、京都大学・北海道大学・総合地球環境学研究所が「北海道のヒグマ、肉食から草食傾向へ。明治以降の開発が影響か -考古試料の安定同位体分析から-」というプレスリリースを行いました。共同研究による成果がプレスリリースされたのです。このことは、新聞記事にもなりました。お読みになった方もいらっしゃるかもしれませんね。以下が、この共同研究の概要です。

ヒグマは日和見的な雑食性の動物であり、食物資源の可給性に合わせて食性を変化させま す。私たちは、日本の北海道に生息するヒグマを対象に安定同位体分析を用いた食性解析を 行い、ヒグマの歴史的な食性の変化を調べました。その結果、かつての北海道のヒグマは、 現代に比べてシカやサケといった動物質を多く利用していたことがわかりました。また、こ の食性の大きな変化が、北海道での開発が本格化した明治時代以降に急速に生じたことを明 らかにしました。

この研究成果は、英国科学誌 Nature の姉妹誌「サイエンティフィック・リポーツ(Scientific Reports)」誌(電子版)に 2015 年 3 月 17 日付けにて掲載されました。

(以下は、『サイエンティフィック・リポーツ』誌に掲載された論文のリンクです)

Major decline in marine and terrestrial animal consumption by brown bears (Ursus arctos)

▪︎このプレスリリースのなかには、総合地球環境学研究所の陀安一郎さんの名前がありました。陀安さんは、安定同位体を用いた測定法により、生態学の研究を進めておられる方です。安定同位体とはなにか…ということになりますが、プレスリリースでは、以下のように説明されています。このブログでは表記できないのですが、実際には、C・N・Sの左にある数字の位置は、正確には左上になります。

同一の原子番号を持ち、質量数が異なる元素のなかで、安定に存在するもの。炭素では 12C と 13C、 窒素では 14N と 15N、イオウでは主に 32S と 34S を指す。これらの比(安定同位体比)は生き物によ ってわずかに変化するが、精密に測定することで生物どうしの関係を示す重要な指標とすることが できる。

▪︎簡単に説明します。北海道各地の博物館や郷土資料室や博物館に収蔵されているヒグマの骨から微量の試料を集め、そこに含まれている炭素・窒素・イオウの安定同位体比を測定すると、それぞれの時代のヒグマが何を食べていたかがわかるのです。食べているものによって、炭素・窒素・イオウ安定同位体比が異なってくるからです。比較分析の結果、明治以降、人間が北海道の大地を開拓し始めたころから、ヒグマの食性か変化してきていることがわかったのです。もともとは、サケなどの魚も食べていたのですが、だんだん草食に傾いていったわけです。以下のようにまとめてあります。

われわれは北海道のヒグマの食性が歴史的に大きく変化したことを示しましたが、それが具体的にどのような要因によるのかは、はっきりと分かっていません。一口に人為的な要因といっても様々な要素が考えられ、今後ヒグマの保全や食物網構造の修復を検討するためには、より具体的な原因を明らかにする必要があります。従って、ヒグマの食性変化を引き起こす具体的な要因の解明が第一の課題だといえます。さらに、北海道における食物資源の可給性の変化が、ヒグマ以外の動植物に及ぼした影響の調査も重要な課題です。特に、ヒグマとサケのつながりは、海から陸への物質輸送を駆動する重要な要因です。何がヒグマのサケ利用を制限したのか、またそれが生態系全体にどのような影響を及ぼしたのか、さらには、元の生態系に近づけたいのであればどのようにすれば修復できるのか、これらの課題について網羅的に研究していきたいと考えています。

▪︎近々、また総合地球環境学研究所に行くので、陀安さんに、詳しいことをお聞きしてみようと思います。陀安さんと私は、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のコアメンバーです。このプロジェクトでも、陀安さんたちの分析技術が重要な役割を果たしています。

▪︎あくまで私自身の個人的な意見ですが、現状の批判的分析を超えて(隠れた問題点や矛盾を指摘し、ぼんやりした社会の方向性を示すだけでなく)、環境問題の解決に資する実質性を伴った研究を本気になってしようと思えば、分野を超えた連携が必要になると思います。陀安さんのような自然科学の方たちはもちろんのこと、現場にお住まいの皆さんや、行政職員の皆さん…その他様々な利害関係者(ステークホルダー)の皆さんと連携していかなければ解決に結びついていきません。もちろん、批判的分析だけでも十分じゃないかという方は、そういう道に進まれればよろしいかと思います。しかし私は、そのような道には進みたくありません。すでに別の道に進んでいます。蛇足のようなことも最後に書いてしまいました。

研究部の仕事

■4月1日より、研究部長としての仕事が始まりました。研究部長に就任する以前から、研究部の仕事の引き継ぎや打ち合わせ、東京への出張等が始まっていましたが、4月になってからは深草キャンパスの研究部に詰めて仕事をすることが増えてきました。

■4月1日より、研究部長としての仕事が始まりました。研究部長に就任する以前から、研究部の仕事の引き継ぎや打ち合わせ、東京への出張等が始まっていましたが、4月になってからは深草キャンパスの研究部に詰めて仕事をすることが増えてきました。

■今日も午前中は大宮キャンバスで、これから立ち上げることになる研究センターに関する会議でした。少しずつ研究部の仕事に関する知識も増えて、いろんな事情もわかってきました。とはいえ、日々精進の毎日です。もっとも、会議だけでなく、緊急の案件については、事務部長さんや2人の課長さん、そして時には副学長も交えて相談をしなくてはいけません。そのような相談の時間は、必ずしもいつも予め決まっているわけではありません。そのため、教育・研究・学内行政の時間とエネルギーの割り振りについては、まだどうしたものかと思っています。

■メニューバーの「授業」をクリックしていただくと今年度の時間割が出てきます。ご覧いただければわかるように、会議や打ち合わせのためにかなりの時間を確保することになりました。もちろん、毎週、会議があるわけではありません。会議が入ったときのために空けてあるのです。もし、私の勤務している社会学部が深草キャンパスにあれば、仕事の隙間に学生の指導をしたり、自分の研究をしたりということができるのですが、私の研究室は瀬田キャンパスにあります。そのようなこともできません。時間を計画的に有効に使わねばなりません。なんとか、がんばらねばなりません。 仕事の拠点は、瀬田キャンパスの自分の研究室・瀬田キャンパスの研究部、深草キャンパスの研究部、そして京都の北にある総合地球環境学研究所・・・。この三カ所を移動しながら、どのように効率よく仕事をこなしていくのか、私のような「愚図でのろまな」人間にはなかなかの難題なのです。

■研究部長になったために、学生の皆さんにはご不便をおかけしているかもしれません。突然、研究室に行っても不在のことが多くなるでしょうから…。ごめんなさいね。できるかぎり努力しますので、どうかよろしくお願いいたします。面談に関しては、メールであらかじめ予約をとっていただければと思います。