脇田ゼミ2期生との再会

■少し前の出来事を報告しておきます。2007年3月に卒業した櫻井三佐紀くんと清谷宗真くんが、会いに来てくれました。会ったのは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。彼らのリクエストです。2人は「脇田ゼミ2期生」。私からするとついこの前に卒業したような感覚ですが、もう10年近く経っているんですね。歳をとればとるほど、時間が経過していくスピードは速くなって行きます。卒業後も何度か彼らには合っていますが、さすがに30歳を超えると貫禄がついてきました。立派になってきたな〜。櫻井くんは、メガバンクに就職しましたが、現在は転職して、東海地方のある自治体の地方公務員をしています。清谷くんは滋賀県在住。有名菓子メーカーに勤務されています。学生の時とは、発言する内容が違っています。まあ、当たり前なのですが、時間の経過とともに、彼らが社会人として鍛えられていることを実感しました。櫻井くんからは、面白い文献を教えてもらいました。元学生から色々教えてもらえるようになり、ちょっと幸せな気分でした。また、いつでも遊びに来てください。

■この櫻井くんと清谷くんの学年とは、何度か同窓会をしてきました。次回は、三重県のある自治体で地方公務員として勤務している、彼らと同学年のOBにお願いして、志摩地方で同窓会を開こうということになりました。これは楽しみですね。

【関連エントリー】

脇田ゼミ2期生の同窓会

ゼミ2期生との同窓会

————————

■一昨日から、ブログの調子が悪くなりました。ご迷惑をお掛けしますが、しばらくお待ちください。原因がわかりました。

■このエントリーのタイトルをクリックしてください。右側の下の方に「Last 10 entries」とありますので、そこから最近の記事をご覧ください。また、「Archives」からも過去の記事をご覧いただけます。操作を誤り「Categories」も消去してしまっています。ですので、古い記事の「Categories」は、内容とは一致していません。また、再構築する必要が出てきました。のんびりやっていきますので、おつきあいください。

第2回「龍谷大学・東九条粉もん研究会」

■定期的に学内の教職員の皆さんと親睦を深める会が開催されます。私のばあい、学部の懇親会である「おうみ会」、「奈良県人会」、「兵庫県人会」、「滋賀県人会」、「教員部長会」。このうち「兵庫県人会」と「教員部長会」については、その設立に関わりました。これ以外に、「食べ物」を直接的なテーマにした小さな集まりもあります。「龍谷大学餃子研究会」と「龍谷大学東九条粉もん研究会」です。前者の「餃子」の方は、固定メンバーが4名で、これにその回ごとにさらに人数が加わります。N事務部長の「これはという目星をつけた餃子店のリスト」を順番に制覇していこうという、餃子好きの集まりです。後者の「粉もん」の方は、京都の南区東九条界隈の独特の「お好み焼き」を食べ歩こうという集まりです。今のところ、会員は4名です。

■先日、この後者の「龍谷大学東九条粉もん研究会」が開催されました。残念ながら、全員で都合をあわせることができず、参加者は3名でたしが、東九条のお好み焼き店の中でも老舗の「本多」さんを訪れました。 こちらのお店、昭和の香り満載です。味もお店の雰囲気も素晴らしいものがあります‼︎ お店の歴史は58年とお聞きしました。ということは、私と同級生というわけですね。私もこのお店と同じく昭和の香り満載で…。まあ、そんなこともあるわけですが、それはともかく、皆さんと機嫌よく「お好み焼き」とビールを楽しみました。写真を少し説明しましょう。トップ。左側は、筋肉のはいった焼きそばです。そして右側がお好み焼きです。クレープのように薄い生地を鉄板でやき、その上にキャベツ、筋肉、さらに油粕、紅ショウガ、そしてそばとうどんの両方をのせます。このお店では、アベックと呼んでおられました。なるほど、です。そして、あらかじめ鉄板の上に落とした卵の上に、このお好み焼きを「えいやっ!!」と大きなコテでひっくり返して乗せるのです。焼けたら(蒸し焼きかな)、再び、ひっくり返して辛いソースをぬっていただきます。独特の美味しさがあります。2枚目は、うどんだけをトッピングしてで焼いてもらいました。いや~満足しました。

■二次会は、東九条の韓国料理店というか焼肉屋「水月亭」で蒸し豚と焼酎…の予定が、蒸し豚、豚足、ホルモンの焼肉と追加することになりました。年寄り=アラ還の私のばあい、蒸し豚だけでよかったんですが…。しかし、会長であるNさんのオーダーというか食欲に従うことにしました(結果として、体重が1kg増えてしまいました・・・)。こういう集まりを、年に2回ほどやっているのですが、東九条界隈のお好み焼き屋さんを制覇できるのは、いつになるでしょうね~。さて、さきほど会員は4名と書きましたが、新しい会員を迎えることになりました。どういうわけは他大学の方ですが、龍谷大学に「ご縁」のある方で。

西前研究室の新歓パーティ

■昨晩は、施設に入所している母の見舞い&洗濯物の交換を済ませた後、施設のある兵庫県から京都に阪急で移動しました。西前出先生(京都大学大学院地球環境学堂・地球環境学舎・三才学林)の研究室の新歓パーティにご招待いただいたからです。西前研究室には、この秋から、インドとインドネシアからの国費留学生の皆さんが入学してこられました。秋入学ですね。ということで、その歓迎会を開催されたわけです。そのような歓迎会に、どうして私がいるのか…。私自身もよくわからないのですが、西前先生の研究室の皆さんとは、総合地球環境学研究所のプロジェクトを通して仲良くしていただいているからなのかな…と思っています。

■一次会は、京大農学部の少し東側にある沖縄料理店でした。沖縄料理だけどちょっと不思議な雰囲気、アジアンテイスト満載のお店でした。海藻であるウミブドウをとても美味しくいただきました。その後、西前研究室に移動して二次会を楽しみました。この日、女子の院生たちの間では、アジアの民族衣装を着てくるという「ドレスコード(?!)」があったようです。インド、インドネシア、ベトナム、日本…。皆さんと、とても楽しい時間を過ごしました。ベトナムのアオザイを着ている女子院生が何にもおられますが、一人を除いて全員日本人です。また、研究室の宴会に呼んでくださるとのことで、楽しみにしています。

琵琶湖八珍「琵琶湖は、ほんに凄い!」

■調査で島根県の宍道湖を視察した時に、「宍道湖七珍(しんじこしっちん)」という言葉を知りました。宍道湖は琵琶湖と違って浅い湖ですが、海水と淡水が混じり合う汽水湖であることから、いろんな種類の魚が獲れます。「宍道湖七珍」は、そのような豊かな生態系を背景にしています。wikipediaではありますが、以下に解説を引用しておきます。

宍道湖七珍は1930年に島根新聞社の記者であった松井柏軒が中国西湖十景に倣って松陽新聞(現:山陰中央新報)に起稿した「宍道湖十景八珍」が始まりとされる[1]。その後、荒木英之が「湖魚四珍」を発案し、松江住民に珍味という言葉を浸透させた。中海の干拓が計画されたことを契機として1958年に発足した「湖に別れを惜しむ会」を中心に湖の珍味を提唱する動きが活発化し、「宍道湖七珍」という言葉が誕生したと考えられている[1]。言葉の誕生後に荒木・木村によって何を取り上げるかが議論され、「スズキ、ウナギ、シラウオ、アマサギ、コイ、アカガイ、ホンジョウエビ」が挙げられ、最初の宍道湖七珍となったが、いつ、どのような経緯を経て現代の宍道湖七珍へ変化したかについては不明となっている[1]。

公益社団法人日本水産学会『日本水産学会誌』Vol.72 No.3 - 馬場幸男「水産談義古今東西-宍道湖七珍」p.520

■この解説で興味深いことは、宍道湖につながる中海の干拓が計画されたことが契機だということです。干拓されれば汽水湖の豊かな生態系はなくなってしまいます。すなわち、人びとの暮らしと湖との関係が切れて、地域の食文化や食材が消えてしまうさいに、この「宍道湖七珍」という言葉が誕生したのです。「湖に別れを惜しむ会」という名称からもそのことがわかります。無くなってしまうことが前提になっています。

■滋賀県の琵琶湖にも「琵琶湖八珍」という言葉があります。2013年末に、県立安土城考古博物館が、来場者への湖魚料理人気アンケートを基に供給量ならど考慮して選定したものです。こちらの言葉の歴史はまだ浅いのです。中海・宍道湖の場合は、干拓によって消えてしまうから…というのが理由でしたが、どうも、琵琶湖の場合は、目の前に豊かな生態系があるにもかかわらず、湖魚を食べる魚食文化が衰退しているという危機意識が背景にはあるように思います。琵琶湖ならではの魚介類を、県内のみならず旅行で滋賀県を訪ねて来られる観光客の皆さんにも味わってもらえるように、「琵琶湖八珍」という言葉での広報活動に取り組んでいるのです。このあたり、背景が中海・宍道湖とはかなり違っています。滋賀県の場合は、琵琶湖の周囲にあった浅い内湖が干拓されましたが、深い琵琶湖は干拓の対象ではありませんでした。

■ところで、この「琵琶湖八珍」の中身ですが、「ビワマス、コアユ、ハス、ホンモロコ、ニゴロブナ、スジエビ、ゴリ、イサザ」のことです。アンダーラインを引いたところをつないで読むと、「ビワコハホンニスゴイ」になります。「琵琶湖は、ほんに凄い!!」です。これは偶然なんでしょうか。偶然なんでしょうね〜。このことを発見した方を、心の底から尊敬します。凄いです。

あめのうお倶楽部

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、30kmウォーキングの後は、国民休暇村の向かいにある沖島に船で渡りました。そして、「あめのうお倶楽部」が主催するビワマスを味わうイベントに参加させていただきました(ビワマスのことを、古くは「雨の魚」と呼びました。産卵期の大雨の日に群れをなして河川を遡上するからです)。ビワマスの紹介については、以前にもエントリーしました。こちらをお読みください。また、「あめのうお倶楽部」については、こちらのブログの記事をお読みいただければと思います。ビワマスをめぐる様々な情報が総合的に解説されています。

■「あめのうお倶楽部」を主催されているのは、西岡信夫さんです。西岡さんは、私が滋賀県立琵琶湖博物館で主任学芸員として勤務していた当時の二代目・副館長をされていました。学芸員の時代に大変お世話になりました。今から、19年も前の話しになります。私はその後、岩手県立大学に赴任し、さらに2004年には龍谷大学に異動しました。滋賀県で再び働くようになって、ご退職された西岡さんと再び出会うことになりました。そして、今年の3月に滋賀県大津市に転居したことから、滋賀・大津・琵琶湖のことをいろいろ知りたいと思っている家族のために、様々な情報やチャンスを提供してくださっています。今回も、琵琶湖の魚の中でも最高に美味しいビワマスを味わうチャンスをいただくことができました。ありがとうございました。

■トップの写真は、ビワマスの刺身です。とろけるように美味しい刺身です。夏の時期に味わうビワマスの刺身は最高です。その他の料理の写真の紹介もさせてください。お料理は沖島の女性のみなさんが作ってくださいました。お盆の上には、ビワマスの刺身の他に、ご飯、ゴリの釜揚げ、ビワマスの卵が置かれています。これで、海鮮丼ならぬ湖鮮丼を作るのです。ゴリは、琵琶湖に生息するヨシノボリというハゼの仲間の稚魚です。釜揚げにするためには、獲れたての新鮮なものでなくてはいけません。沖島に来たからこそ、いただくことができるのです。このゴリとビワマスの卵をご飯の上に乗せて出汁醤油をかけていただくわけです。私の場合、ビワマスは刺身としていただきました。本当は、このビワマスもご飯の上に乗せるのでしょうね。こんな「湖鮮ドン」が美味しくないわけがありません。満足しました。もう1つの料理は、ビワマスのジュンジュンです。滋賀県では、醤油、砂糖、みりんを使い、すき焼き風に味付けをした鍋料理のことを「ジュンジュン」と呼びます。材料はビワマスと玉ねぎだけなのですが、このシンプルさがビワマスの美味しさを引き立てます。ビワマスのジュンジュンは初めていただきました。

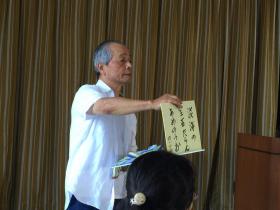

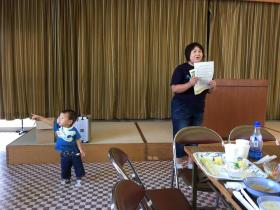

【写真】上段左:左から西居沖島自治会長と奥村沖島漁業組合組合長、そして西岡さん。上段右:俳句が趣味の西岡さんが、ご自身の作品をご披露されました。「淡海の宝石たらんあめのうお」。下段左:世界農業遺産申請チームのリーダー青田朋恵さん。私もアドバイザーとして世界農業遺産申請に取り組んでいます。下段右:滋賀県農政水産部部長の高橋滝治郎さん。10月の「びわ100」にも参加されます。青田さんと高橋さんの写真の赤ちゃんは、このイベントに参加された方のお子さんです。

ビワマスを釣った!!

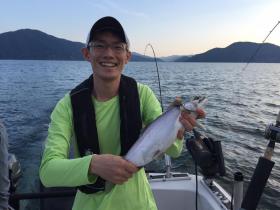

■琵琶湖は400万年の歴史を持っています。伊賀上野のあたりに誕生して、大地の動きとともに、深い湖になったり、時には浅い小さな湖沼が連なったようになりながら少しずつ移動し、約40万年前にほぼ現在の位置にたどり着きました。琵琶湖は周囲を山々に囲まれ、たくさんの河川が琵琶湖に流入しますが、流出する河川は瀬田川だけです。このように閉じた水系として40万年もの歴史があるため、琵琶湖では、生物進化の過程で、ここにしかいない生き物が誕生しました。そのような生物のことを固有種といいます。琵琶湖には約1000種の生き物がいますが、そのうちの50種が固有種といわれています。先週の土曜日、7月30日(土)に、そのような固有種の1種(正確には固有亜種だそうです)であるビワマスを釣るために、釣り好きである娘婿のてっちゃんとともに、奥琵琶湖に行ってきました。今回のビワマス釣りは、私が滋賀県立琵琶湖博物館に学芸員として勤務していた時の同僚である桑原雅之さんのお誘いで実現しました。

■朝3時45分にてっちゃんとともに家を出発し、奥琵琶湖にある大浦の漁港まで行きました。そこから釣り用のプレジャーボート(釣り船)に乗り、琵琶湖の北湖の中心部へと向かいました。ビワマスはサケの仲間です。琵琶湖の周囲の河川で生まれたら、すぐに河川を下り、琵琶湖の深いところに向かいます。ビワマスは、水温の低い深いところで成長するのです。時々、餌をとるために、琵琶湖の中層までやってきます。今回挑戦したトローリングという釣りは、このようなビワマスを狙った釣りです。疑似餌を琵琶湖の北湖の中層あたりまで錘で降ろして、ゆっくり船で曳いていきます。ビワマスが餌と勘違いして疑似餌に喰らい付いたら、リールで釣り糸を巻いていきます。今回は、桑原さん、てっちゃん、私の3人で6時間トローリングを行いました。大小様々なサイズのビワマスが釣れました。私には釣りの趣味はありませんが、海釣りではそれなりにキャリアを積んでいる娘婿てっちゃんでも、このビワマス釣りは初めての体験で、大興奮していました。楽しい時間を過ごすことができました。

■トップの写真、桑原さんが釣り上げたビワマスです。頭の先から尻尾の端まで、全長66cm。かなりの大物です!! これはめったに釣ることのできないサイズです。おそらく誕生してから4年~5年ほどたっているのではないかと思います。桑原さんは、毎年ビワマスのトローリングを楽しんでおられますが、この66cmは自己記録なのだそうです。素晴らしい。66cmというと、リールを巻いていてもかなりの抵抗感があったはずです。桑原さんは、慎重にリールを巻くことに集中されていました。しだいに大物のビワマスの姿が見えてきました。これだけのサイズになると体高もかなりあるので、琵琶湖のなかでビワマスの銀色の腹がうねっている様子は、まるでアナコンダのような大蛇のようでもありました。かなり時間をかけて大物は釣り上げられました。桑原さん、大満足です。船のなかは、歓声ととともにハッピーな雰囲気に包まれました。この大物を、私やてっちゃんではなく、桑原さんが釣り上げてくれて本当に良かったと思いました。また、こういうトローリングを体験させていただいた、ガイドの船頭さんにも大感謝です。

■釣ったビワマスは、桑原さんと分けることにしました。桑原さんは、ご自身で釣り上げた66cmの大物と、もう1匹手頃なサイズだけを受け取り、後は全部私たちに譲ってくれました。ありがとう、桑原さん。船頭さんがクーラーボックスに氷と塩と水を詰めてくださり、そこに大量のビワマスを詰める一路、大津市に向かいました。そうです、大津駅前のいつも居酒屋「利やん」に運び込むことにしたのです。マスターにお願いして、すべてのビワマスを捌いてもらいました。てっちゃんと私たちはいったん帰宅して仮眠をとり、夕方、こんどは妻や娘も一緒に再び「利やん」へ向かいました。

■釣ったビワマスは、桑原さんと分けることにしました。桑原さんは、ご自身で釣り上げた66cmの大物と、もう1匹手頃なサイズだけを受け取り、後は全部私たちに譲ってくれました。ありがとう、桑原さん。船頭さんがクーラーボックスに氷と塩と水を詰めてくださり、そこに大量のビワマスを詰める一路、大津市に向かいました。そうです、大津駅前のいつも居酒屋「利やん」に運び込むことにしたのです。マスターにお願いして、すべてのビワマスを捌いてもらいました。てっちゃんと私たちはいったん帰宅して仮眠をとり、夕方、こんどは妻や娘も一緒に再び「利やん」へ向かいました。

■ビワマスのトローリングの様子は、逐次、facebookに投稿していたので、私たちが「利やん」に到着すると、私のfacebookの友達であり、居酒屋「利やん」のランニングチームのチームメイトでもあり、そして龍谷大学の職員でもある竹之内くんもやってきてくれていました。少し遅れて、世雄くんもやってきてくれました。お2人とも、ビワマス食べるのは初めてとのことでした。ビワマスは、7月が一番脂が乗って美味しくなります。それなりの漁獲があるのですが、美味しくてもなかなか流通しません。ということで、はじめて味わうのビワマスに、竹之内くんと世雄くんのお2人はとても感動されていました。

■左は、翌日の日曜日の晩に自宅でいただいたビワマスの刺身です。「利やん」のマスターに柵にしていただいたものを刺身にしました。釣りたては歯ごたえがあって、これはこれで美味しいのですが、翌日は、その硬直がなくなり、より一層美味しくなります。なんといいますか、甘みがぐんと増すのです。

■左は、翌日の日曜日の晩に自宅でいただいたビワマスの刺身です。「利やん」のマスターに柵にしていただいたものを刺身にしました。釣りたては歯ごたえがあって、これはこれで美味しいのですが、翌日は、その硬直がなくなり、より一層美味しくなります。なんといいますか、甘みがぐんと増すのです。

■今回、改めて思ったことは、普段、琵琶湖の魚を味わった経験のある方が少ないということです。facebookへの投稿には、たくさんコメントをいただきましたが、琵琶湖にいる淡水魚が刺身で食べられるということに、多くの方たちが驚いておられました。琵琶湖にこんな美味しい、しかも美しい魚がいるのかと驚いておられました。多くの人びとが、湖魚を通して琵琶湖のことに思いをはせることができれば、長い目で見れば琵琶湖を守っていくことにもつながるのではないかと思います。

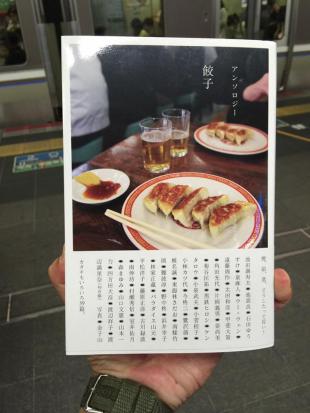

『アンソロジー 餃子』

■最近、気持ちに余裕がないせいか、街中を「ほっつき歩く」ということを長らくしていない。そんなことに気がつきました。ということで…というわけではないのですが、兵庫県の施設に入っている老母の介護・見舞の帰り、小一時間ほど梅田界隈を「ほっつき歩く」ことにしました。若い頃は、大阪の梅田や、神戸の三ノ宮や元町界隈を「ほっつき歩いて」いました。そういえば、若い頃、私はあの「植草甚一」に憧れていたよな…と思い出しました。といっても、若い学生の皆さんは、植草甚一のことをご存じないですよね。

■最近、気持ちに余裕がないせいか、街中を「ほっつき歩く」ということを長らくしていない。そんなことに気がつきました。ということで…というわけではないのですが、兵庫県の施設に入っている老母の介護・見舞の帰り、小一時間ほど梅田界隈を「ほっつき歩く」ことにしました。若い頃は、大阪の梅田や、神戸の三ノ宮や元町界隈を「ほっつき歩いて」いました。そういえば、若い頃、私はあの「植草甚一」に憧れていたよな…と思い出しました。といっても、若い学生の皆さんは、植草甚一のことをご存じないですよね。

■「ほっつき歩き」ながら、梅田の書籍店「紀伊國屋」にも立ち寄りました。たまたま偶然、「餃子」が登場するエッセイを集めた本を見つけました。アンソロジーとタイトルにも入っています。この本の表紙を眺めていると、「ユー、龍谷大学餃子研究会の会長じゃね!俺を買わないの?!買っちゃいなよ!!」という声が、この本から聞こえてきたような気がしました。ということで、迷わず購入しました。私、本当に、「龍谷大学餃子研究会」の会長なんです。本当なんですよ。まあ、この「龍谷大学餃子研究会」以外にも、「龍谷大学東九条粉もん研究会」とか、いろいろさせていただいています。後者の「龍谷大学東九条粉もん研究会」についても、このブログで近いうちにエントリーできるかと思います。

最近の「弁当男子」活動

■以前のエントリーの繰り返しになります。奈良から大津に転居したことから、通勤時間が1時間近く短縮されました。短縮されたことにより、出勤前に時間的余裕が生まれました。ということで、4月になってから、できる範囲でですが、自分のために弁当を作るようにしています。弁当は健康に良いことはもちろんですが、それ以上に精神衛生的にも良いのではないかと思っています。ということで、「弁当男子」を続けています。今週も毎朝つくりました。左上から順番に、月・火・水・木と作ってきましたが、赤・緑・黄といった彩を気にしているせいでしょうか、どれも同じような弁当にみえてしまます。

■健康や精神衛生上のため…ということなんですが、同時に、弁当を作ることが楽しいと思えなくてはいけません。100均のお店にいったときに、何度も使えるプラスチック製の楊枝、抗菌のバラン、繰り返し使えて電子レンジにも入れられるシリコン製のおかずカップ…お弁当づくりで盛り上がるためのものも購入してみました。あと、継続していくための工夫として、朝作った弁当をfacebookやinstgramに投稿しています。いろんな方たちから評価していただけると、弁当づくりを続けようと思う意欲がより持続するかも・・・と思っているからです。今日はinstgramのコメント欄で、このようなオカズはいかがとレシピを教えていただきました。

ビニール袋に、拍子木に切った人参、胡瓜、大根を入れて薄く塩を振る→出てきた水分を捨てる→空気を抜いた時野菜全体に味が回る程度の醤油、ごま油少々、あれば花椒(粉山椒でも)を入れて袋ごと揉む→翌朝からOK 皮をむいたピーナッツを入れても美味しいです。

■SNSで投稿していると、職場のなかにも「弁当男子」がおられることがわかってきました。半分冗談でしょうが、龍谷大学「弁当男子部」というのを作ろうというご意見をいただきました。まずは、ランチミーティングから・・・なのだそうです。

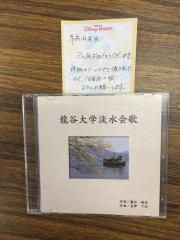

「龍谷大学淡水会歌」のCD

■龍谷大学はキャンパスが3つにわかれています。私の所属する社会学部は大津市の瀬田キャンパスにあります。先日、瀬田キャンパスの私のメールボックスに学内便が届いていました。学内便とは、3つに分かれているキャンパス間で書類等を送ることのできる仕組みです。同じキャンパス内だと自分で届ければよいのですが、他のキャンパスだとこの学内便を頼ることになります。毎日数回だと思いますが、学内便を運ぶために、キャンパス間を車が走っています。学内便の話しはともかく、何が届いていたのかというと、写真のCDでした。「龍谷大学淡水会歌」と書いてあります。先日、伝説の「通過儀礼」を無事に済ませ、晴れて入会を認めていただいた、あの「滋賀県人会」の歌が録音されていました。

■龍谷大学はキャンパスが3つにわかれています。私の所属する社会学部は大津市の瀬田キャンパスにあります。先日、瀬田キャンパスの私のメールボックスに学内便が届いていました。学内便とは、3つに分かれているキャンパス間で書類等を送ることのできる仕組みです。同じキャンパス内だと自分で届ければよいのですが、他のキャンパスだとこの学内便を頼ることになります。毎日数回だと思いますが、学内便を運ぶために、キャンパス間を車が走っています。学内便の話しはともかく、何が届いていたのかというと、写真のCDでした。「龍谷大学淡水会歌」と書いてあります。先日、伝説の「通過儀礼」を無事に済ませ、晴れて入会を認めていただいた、あの「滋賀県人会」の歌が録音されていました。

■ジャケットの写真は「一番丸」ですね。琵琶湖から流出する瀬田川をクルージングする観光船です。中のデータを拝見すると、歌っているのも、伴奏をしているのも、すべて知り合いの事務職員の方たちでした。手作りなのです。すごいですね~。とっても気合いを入れて県人会を運営されていることがわかります。しかも、お送りいただいたメールを拝見すると、年2回、ボーナスが支給されるおりに、県人会会費が引き落とされるのだそうです。財政基盤もしっかりしているわけですね。また、こうやって会費を徴収していると、県人会の個々の会員の自覚を促すことにもなりますし、多く会員が毎回楽しみに参加されるのではないかと思います。私は、職場の「奈良県人会」や「兵庫県人会」にも参加していますが、そちらの方は引き落としではありません。なるほど、このあたりで少し差がついているような気もします。それはともかく、せっかく入会させていただいたのですから歌を覚えないといけませんね。CDにつけていただいたメッセージの宛名。「月」に「力」3つではなくて、本当は、旧字体の「月」に「刀」3つなのだが、そのうちにこれも覚えていただこう。

滋賀県人会

■龍谷大学に就職して、すぐに、職場の「奈良県人会」に入会させていただきました。私の記憶では、数回、仕事の関係で欠席したように思いますが、それ以外はこの「奈良県人会」にずっと出席させていただいています。ただし、奈良は結婚して暮らすようになった所なのです。生まれたのが神戸ですから、「兵庫県人会」があったらなあとずっと思っていました。しかし、龍谷大学には「兵庫県人会」は存在していませんでした。であれば、作ればいいのだ…。そのような思いから、理工学部の塩見 洋一先生と「兵庫県人会」を立ち上げました。この「兵庫県人会」、なかなかユニークで、日帰りの旅行を実施したりしています。昨年の12月には、私は残念ながら出張で参加できませんでしたが、県人会の有志の皆さんが丹波篠山に「牡丹鍋」を楽しみに行きました。

■龍谷大学に就職して、すぐに、職場の「奈良県人会」に入会させていただきました。私の記憶では、数回、仕事の関係で欠席したように思いますが、それ以外はこの「奈良県人会」にずっと出席させていただいています。ただし、奈良は結婚して暮らすようになった所なのです。生まれたのが神戸ですから、「兵庫県人会」があったらなあとずっと思っていました。しかし、龍谷大学には「兵庫県人会」は存在していませんでした。であれば、作ればいいのだ…。そのような思いから、理工学部の塩見 洋一先生と「兵庫県人会」を立ち上げました。この「兵庫県人会」、なかなかユニークで、日帰りの旅行を実施したりしています。昨年の12月には、私は残念ながら出張で参加できませんでしたが、県人会の有志の皆さんが丹波篠山に「牡丹鍋」を楽しみに行きました。

■というわけで2つの職場の県人会に所属してきたのですが、さらにもう1つの県人会に参加することになりました。3月3日に滋賀県大津市に転居したことから、こんどは「滋賀県人会」にお誘いいただいたのです。一昨日、金曜日に「滋賀県人会」が開催され、晴れて入会が認められました。ありがとうございました。龍谷大学の中で、「滋賀県人会」は大変有名な存在です。参加人数も多いし、団結力も強いから…ということでしょうか(今回は、50名ほどの方たちが参加されていました)。また、新人が入会するときは、独特の「通過儀礼」があるからでもあります。年寄りですが新人である私も、いろいろ「噂」に聞いていたこの「通過儀礼」を、「介添人」の皆さんのお力も借りながら、無事に終えることができました。ということで、「奈良県人会」、「兵庫県人会」、そして「滋賀県人会」、3つの県人会に所属させていただくことになりました。

■今回、滋賀県人会からは4人の教員と1人の事務職員の方が「卒業」されました。退職されるのですが、退職とは言わずに「卒業」というようです。どうも現役は卒業するけれど、「滋賀県人会」の会員は継続するということのようです。実際、すでに退職された方達も、たくさん参加されていました。たくさんの方たちが「卒業」されることから、いろいろ楽しい出し物も用意されていました。現役の事務職員の皆さんが「ウクレレバンド」を結成して演奏されたのです。この日のために、密かに練習を積みかさねてきてこられていたのです。その中のお一人、時々、facebookの中でウクレレの練習について投稿されていたのですが、それは今回の「滋賀県人会」に向けての練習だったのです。やっと合点がいきました。アロハやムームーで衣装も統一しておられました。すごいです!!

■今回、滋賀県人会からは4人の教員と1人の事務職員の方が「卒業」されました。退職されるのですが、退職とは言わずに「卒業」というようです。どうも現役は卒業するけれど、「滋賀県人会」の会員は継続するということのようです。実際、すでに退職された方達も、たくさん参加されていました。たくさんの方たちが「卒業」されることから、いろいろ楽しい出し物も用意されていました。現役の事務職員の皆さんが「ウクレレバンド」を結成して演奏されたのです。この日のために、密かに練習を積みかさねてきてこられていたのです。その中のお一人、時々、facebookの中でウクレレの練習について投稿されていたのですが、それは今回の「滋賀県人会」に向けての練習だったのです。やっと合点がいきました。アロハやムームーで衣装も統一しておられました。すごいです!!

■いろいろ驚くべきことが多い「滋賀県人会」なのですが、一番驚いたのは県人会の歌があることです。「龍谷大学淡水会歌」といいます(琵琶湖のある滋賀県、ですから「淡水会」です)。作曲者を見ると、なんと、今回退職される事務職員のトップにおられるNさんなのです。上の写真は、その譜面です。音楽を楽しんでおられる皆さんであれば、譜面を見れは頭の中にメロディーが浮かんでくるかと思います。県人会の宴会の間に、この歌の最後の部分、「し〜が け〜んじ〜ん か〜い」の短いフレーズだけが、何度も繰り替えして歌われていました。この辺りも、「滋賀県人会」の素敵なところなのかなと思います。