安曇川扇状地にある水田からの湧水

■最近のことですが、高島市の農村地域で調査をしている時、興味深いものを見つけました。画像をご覧ください。丸く囲ってある中の水田から、冷たい地下水が湧き出ているのです。湧水です。ここは、安曇川左岸の扇状地、安曇川の堤防のすぐ近くにある水田です。安曇川の扇状地は、国内でも有数の規模を誇るものです。この扇状地が終わるあたり、扇端で、地下から水が湧き出てくるのです。とても冷たい水です。そのためでしょうか、湧水が出てくる周囲には稲の苗が植えられていませんでした。私の推測でしかありませんが、苗が生育するには水温が冷たすぎるのでしょう。苗が植えられているのは、この湧水の場所から数m離れた場所からでした。もうひとつ、水田から湧き出た水は、丸く囲ってあるところから水路を通して、手前に見える排水路に流されています。水田に冷たい水が広がらないようにしているのでしょう。このような現象は、この地域では一般的なことなのでしょうか。水田からの湧水。農作業をする上では困ったことのようにも思うのですが。残念ながら、確認することができませんでした。

■最近のことですが、高島市の農村地域で調査をしている時、興味深いものを見つけました。画像をご覧ください。丸く囲ってある中の水田から、冷たい地下水が湧き出ているのです。湧水です。ここは、安曇川左岸の扇状地、安曇川の堤防のすぐ近くにある水田です。安曇川の扇状地は、国内でも有数の規模を誇るものです。この扇状地が終わるあたり、扇端で、地下から水が湧き出てくるのです。とても冷たい水です。そのためでしょうか、湧水が出てくる周囲には稲の苗が植えられていませんでした。私の推測でしかありませんが、苗が生育するには水温が冷たすぎるのでしょう。苗が植えられているのは、この湧水の場所から数m離れた場所からでした。もうひとつ、水田から湧き出た水は、丸く囲ってあるところから水路を通して、手前に見える排水路に流されています。水田に冷たい水が広がらないようにしているのでしょう。このような現象は、この地域では一般的なことなのでしょうか。水田からの湧水。農作業をする上では困ったことのようにも思うのですが。残念ながら、確認することができませんでした。

■この安曇川の扇状地の湧水について、以前、1年生の学生の皆さんと一緒に見学したことがあります。新旭町の針江という集落です。その時のことは、このブログで以下のエントリーでご覧いただけます。

針江のカバタ(5)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(4)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(3)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(2)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(1)-「2016社会学入門演習」

■実は、来月の上旬になりますが、韓国からの視察団の皆さんを針江にお連れします。私は、そのコーディネート役を勤めています。そして、現地の「生水の郷」委員会の関係者の方に、針江の集落内で見られる湧水を生活用水として利用されている様子をガイドしていただくことになっています。針江以外にも、滋賀県庁の関係部局や、県内の地域社会で環境保全に取り組んでおられる集落を訪問します。充実した視察になるように頑張ります。

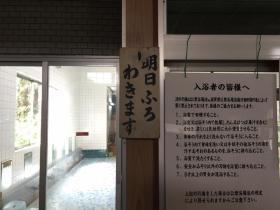

彦根の「山の湯」

■12日(月)の午後に、彦根の銭湯に行ってきました。午前中、ランニングに取り組んでいので、多少脚に疲れを感じていましたが、だからといってその疲れを癒すために銭湯に浸りに行ったというわけではもちろんありません。「銭湯と地域活性化」に関してお話しを伺うために行ってきたのです。少し前のことになりますが、高齢者の生涯教育のための学校=滋賀県レイカディア大学で私の講義を受講されたMさんという方から、地域活性化に関する相談のFAXやメールが大学に届きました。少しご相談の内容が理解しにくかったものですから、Mさんとメールでやり取りをするよりも「現場」で直接お話しを伺った方が良いだろうと、彦根まで出向くことにしたのでした。

■12日(月)の午後に、彦根の銭湯に行ってきました。午前中、ランニングに取り組んでいので、多少脚に疲れを感じていましたが、だからといってその疲れを癒すために銭湯に浸りに行ったというわけではもちろんありません。「銭湯と地域活性化」に関してお話しを伺うために行ってきたのです。少し前のことになりますが、高齢者の生涯教育のための学校=滋賀県レイカディア大学で私の講義を受講されたMさんという方から、地域活性化に関する相談のFAXやメールが大学に届きました。少しご相談の内容が理解しにくかったものですから、Mさんとメールでやり取りをするよりも「現場」で直接お話しを伺った方が良いだろうと、彦根まで出向くことにしたのでした。

■銭湯は、もともと地域の「社交の場」であり、お商売をされている方達にはちょっとした情報交換の場でもありました。銭湯は、人が集まる、人をつないでいく「場」なのです。「お風呂+α」が銭湯の魅力なのです。ところが、各家庭に内風呂が普及するようになり、全国の多くの銭湯はどんどん廃業していくことになりました。今回お邪魔した銭湯は、彦根の「山の湯」さんです。明治12年創業といいますから、歴史のある銭湯ということになりますね。建物も非常に立派です。銭湯の利用者が減少していく中で、今でも頑張って経営されています。こちらの銭湯、ノーベル物理学賞を受賞したあの湯川秀樹さんも入浴したそうです。銭湯の裏側には、こんもりとした小さな山のようなものがあります。大きな樹木が繁っています。ここは、元々彦根城の土塁でした。小さいけれど、山のような土塁のそばにあるので「山の湯」…なのかもしれません。

■彦根城の土塁がそばにあるということからもわかるように、「山の湯」さんは、彦根の中心市街地にあります。この「山の湯」さんを利用されている方は、この中心市街地のあたりにお住いの高齢の皆さんなのです。Mさんのご紹介で、短い時間ではありましたが、経営者の方にいろいろお話しを伺うことができました。こちらの「山の湯」、私よりも年齢の若い、Oさんという方が経営されていました。Oさんで5代目になります。Oさんのお父様が、それまで銭湯を経営されていた人から、経営を引き継がれたのだそうです。もっとも建物自体は、経営とは別の方の所有になります。元々は、隣接する御宅が代々所有されてきたのですが、現在は、ある企業が所有されています。

■さて、そうやってMさんの説明をお聞きし、Oさんから具体的なお話しを伺う中で、そもそものMさんからあったご相談の内容がようやく理解できるようになりました。ご相談のポイントは、この「山の湯」さんが今後も存続できるように、以前のように人が集まる「場」にしていくためにはどうしたら良いのか、どのような「社会的な仕掛け」が可能なのか、ということなのでした。この由緒のある銭湯の持つ魅力をさらに引き出すと同時に、「銭湯にゆったり浸かること+α」の仕掛けが、いろんな方達との関わりの中で生まれてくると素敵だなと思いました。

■「山の湯」での聞き取りを終えた後、Mさんに彦根市の中心市街地をいろいろご案内いただきました。彦根には、滋賀大学に用事があるときには来ますが、それ以外にはあまり来たことがありません。つまり、普段から慣れ親しんでいる街ではないのです。彦根といえば、彦根城のお堀のそばに、観光客が訪れる「キャッスルロード」という場所があります。白壁と黒格子の町屋風に統一された街並みは、江戸時代の城下町をイメージしているそうです。様々なお土産を販売する店舗が入っています。彦根城を訪れた方たちのための、お土産観光施設といういった感じでしょうか。人工的に作られたテーマパークのようなところがあり、城下町のイメージは存在しても、そこには「生きられた歴史」、オーセンティックな歴史の厚みを感じ取ることができません。そのような観光客が集まる場所から少し離れた、駅に近い所には、地元の商店街があります。残念ながら多くの店舗がシャッターを閉めたような状態になっています。しかし、ここには私のような年代の者には、懐かしくなるような「昭和の雰囲気」が残っています。そこからは、この街の「履歴」が感じられるのです。

■「山の湯」での聞き取りを終えた後、Mさんに彦根市の中心市街地をいろいろご案内いただきました。彦根には、滋賀大学に用事があるときには来ますが、それ以外にはあまり来たことがありません。つまり、普段から慣れ親しんでいる街ではないのです。彦根といえば、彦根城のお堀のそばに、観光客が訪れる「キャッスルロード」という場所があります。白壁と黒格子の町屋風に統一された街並みは、江戸時代の城下町をイメージしているそうです。様々なお土産を販売する店舗が入っています。彦根城を訪れた方たちのための、お土産観光施設といういった感じでしょうか。人工的に作られたテーマパークのようなところがあり、城下町のイメージは存在しても、そこには「生きられた歴史」、オーセンティックな歴史の厚みを感じ取ることができません。そのような観光客が集まる場所から少し離れた、駅に近い所には、地元の商店街があります。残念ながら多くの店舗がシャッターを閉めたような状態になっています。しかし、ここには私のような年代の者には、懐かしくなるような「昭和の雰囲気」が残っています。そこからは、この街の「履歴」が感じられるのです。

■Mさんに連れていっていただいたビルの1階には、Mさんがお気に入りの「おでん屋」さんがありました。なかなか素敵な感じです。シャッターがあちこちでしまっている商店街には、写真のようなおもちゃ屋さんもありました。なんと、「最新! お面 1枚 600円」とあります。また、大きく「カロム」と書いてあります。「カロム」とは、2人以上で行うボードゲームです。おはじきと、ビリーヤードが一緒になったような感じのゲームでしょうか。詳しいルールはよく知らないのですが、数回、このゲームを経験したことがあります。この「カロム」は、元々は明治時代に海外から日本に入ってきた遊びですが、彦根以外の地域では、このカロムが消えていきました。しかし、今でも、この彦根を中心とした地域では、子どもたちが「カロム」で遊び続けています。話しが脱線してしまいました…。

■とりあえず、今回は短時間の滞在でしたが、一度きちんと時間を取って、改めて、彦根の中心市街地を歩いてみたいと思いました。また、まちづくりに取り組む知り合いの方たちにも、いろいろ相談をしてみようと思っています。その上で、改めて「山の湯」さんを訪問したいと思います。その時は、ゆっくり湯船にも浸かるつもりです。

妹子神社

■ランニングの練習を再開しましたが、ベテランのランナーの方からは、ただ走るだけではなく、楽しみを持って取り組んでほしいとのご指摘をいただきました。ただ、タイムや距離といった数字に一喜一憂するのではなく、走りながら自然の変化を感じ、風の香りをかぐ…そういった楽しみがランニングはいっぱいありますよ、というご指摘です。ということで、「ランニングにもっと楽しみを付け加えよう」と、先日は「歴史ラン」をしてみました。小野妹子の墓と伝承されている唐臼山古墳と、妹子が祀られている妹子神社を折り返し地点にして走ることにしたのです。一般には、といいますか歴史学的には、小野妹子の墓は大阪府南河内郡太子町にあると言われており、大津の墓については単なる伝承でしかないわけですが、私にとっては、そのようなことはどうでも良いのです。

■大津にある唐臼山古墳と妹子神社は、「びわ湖ローズタウン」の中にあります。JR湖西線・小野駅が最寄の駅になります。もっと正確に言うと、妹子神社のある唐臼山古墳の周りがニュータウンとして開発されたのです。私は鈍感な方だと思うのですが、妹子神社に行くと、そのような私でも何か神々しい雰囲気が伝わってくるように感じがした。すぐに折り返して戻ることをせず、キャップもサングラスも外して、二礼二拍手一礼。きちんと参拝をしました。「ランニングの練習を継続できますように見守ってください…」と祈りました。もっとも、小野妹子は遣隋使として派遣された人です。そのようなこともあり、この神社には、外交官や駐在員の皆さんが参拝されるらしいのです。妹子さんは、ランニングは専門外だろうか…。ところで周りはニュータウンなのですが、その先には、比良山系や琵琶湖が見えました。「小野妹子の墓は、なんて素敵な場所にあるんだ!」と思いました。ニュータウンはもちろん、鉄道も道路も何もない、いにしえの時代の風景を頭の中で想像しました。なんて素敵なんでしょう。

■10分弱ばかり妹子神社で過ごしました。もっと居てもよかったのですが、次の予定がありましたので、ランニングを再開し、自宅に向かって走り始めました。今日は、「ニコニコ・ルンルン♪」なスピードって、どんな感じかを確認しながら走りました。おそらく6分40秒/kmから6分50秒/kmまでのあたりなのだろうと思います。このスピードならば、途中で心肺がきつくなることもありません。また、スピードは落ちてしまうものの、ニュータウンの中の上り坂も、止まらずに走って行けます。脚力と心肺機能も、少しずつ強化されていると信じたいものです。この日のランは13.23km、1017kcalを消費しました。

内湖のほとりで野外パーティー

■琵琶湖の周囲には内湖と呼ばれる潟湖があります。以下は、『改訂版 琵琶湖ハンドブック』の解説からの引用です。生態学者の西野真知子さんによる解説です。

■琵琶湖の周囲には内湖と呼ばれる潟湖があります。以下は、『改訂版 琵琶湖ハンドブック』の解説からの引用です。生態学者の西野真知子さんによる解説です。

内湖は、本来、琵琶湖の一部でしたが、沿岸流の作用、あるいは湖への流入河川から運ばれた土砂の堆積等によって生じた潟湖(ラグーン)です。

明治時代には、琵琶湖の周囲には大小100余りの内湖が広がり、総面積は32.5㎢におよびました(金子他、2011)。しかし、琵琶湖の洪水防御のため、1905(明治38)年に南郷洗堰が建設され、水位が人為的に操作されるようになり、1943(昭和18)年からは利水を目的とした淀川河川水統制第一期事業が始まり、湖の平均水位はこの間に10cm下がりました。そのため、内湖の水位が浅くなり、内湖漁業が衰退し、第2次世界対戦後、干拓が急速に進みました。健在残存するのは23内湖、人造内湖を加えても総面積5.3㎢㎢にすぎません(金子ほか、2011)。また、ほとんどの内湖が、人口護岸化されるなどの人為的改変を受けています。

■草津市にもそのよう内湖があります。平湖・柳平湖です。昨日は、この平湖・柳平湖に少しだけ立ち寄りました。この内湖の近くの集落には、知り合いのUさんという方がお住まいになっています。Uさんとは、なんとも不思議なご縁で出会いました。平湖・柳平湖は、私が参加している総合地球環境学研究所のプロジェクトの研究フィールドの一つです。Uさんにはお嬢さんがおられますが、親子で自然大好き。プロジェクトの研究員の皆さんが内湖で活動されている際に仲良くなったのです。その後、Uさん親子と一緒に、湖西の小さな河川の河口に遊びに行ったりしました。その時、私も一緒に参加させていただきました。その時のことは、「個性の小河川」にエントリーしました。まあ、そのような訳で、Uさんとはfacebookでもお友達になっています。

■Uさんは、facebookに、ご自身で撮った平湖・柳平湖の写真をアップされます。とても素敵な写真です。ということで、彼女のfacebookへの投稿を毎日楽しみにしています。昨日は、朝の投稿で、平湖の湖岸でお友だちと野外パーティーをするということを知りました。さっそく、Uさんに連絡をとって、老人ホームに入所している老母の見舞いの帰りに立ち寄ることにし、ビールを差し入れしました。肝心のパーティー会場、素敵な雰囲気だったんですが写真を撮らせてもらうのを忘れてしまいました…。その代わりに、U家に捕獲されたらしいナマズの赤ちゃんの写真を撮らせていただきました。小さいけれど、立派にナマズですね。それから、U家に養子として貰われてきたシーカヤックも拝見させてもらいました。以前のオーナーさんは、このシーカヤックで、荷物を乗せて瀬戸内海を漕いでおられたのだそうです。このシーカヤック、今度は、琵琶湖で活躍してくれるでしょう。私もカヤックが欲しいな〜。

内湖(平湖・柳平湖)、淡水真珠、座頭市

■昨日13日(土)は、早朝から、総合地球環境学研究所の仕事で草津市の志那町に向かいました。草津市志那町にある柳平湖で行われる養殖真珠の貝洗い作業にあわせて、水中の水温と、水中の溶存酸素を記録するロガーを設置させてもらうということで、その見学と合わせて簡単な聞き取りに行ってきました。琵琶湖の淡水真珠養殖については、もっと勉強してこのブログでもエントリーしてみたいと思っています。

■さて、琵琶湖の淡水真珠養殖ですが、琵琶湖とはいっても、琵琶湖の周辺の内湖で養殖されています。草津市でも、戦前から民間業者さんが平湖で、草津市の活性化に関連する事業として地元の自治会が柳平湖で期間限定ですが小さな規模の養殖をされています。今回、私たちがお世話になったのは、後者の方、地元自治会の皆さんの方の養殖です。総合地球環境学研究所の研究員である池谷透さんが、淡水真珠の母貝であるイケチョウガイを入れた籠をぶら下げる内湖に設置された養殖用の施設に、ロガーを設置させていただきました。このロガーには、柳平湖の水温と酸素量の変化が記録されることになります。このようなデータをきちんと取り、内湖の状況をモニタリングして、内湖再生への取り組みを支援させていただく予定です。私自身は、この雨の中での設置作業ということで、陸地から見学させていただくだけでした。池谷さん、役に立たず、ごめんなさい。

■ロガーを設置した後、池谷さんには、志那町界隈をいろいろご案内いただきました。池谷さんは自然科学分野の研究者ですが、この内湖のある地域の社会的、民俗学的な事柄まで、いろいろ調べておられました。それらを、丁寧にご教示いただきました。ありがたいことです。ここは、平湖の湖岸です。マコモの生えた浅い水辺に、ニゴロブナ等の魚が産卵に来るのだそうです。私がこの写真を撮った時は、ウシガエルが鳴いているだけでしたが、いかにも魚たちが産卵したくなるような水辺であることがわかります。

■志那町のあちこちを見学した後、池谷さんとともに、自治会館(支那会館)で自治会の皆さんと少しお話しをさせていただきました。その時に、自治会で養殖した淡水真珠を拝見させていただきました。これらは加工され、記念品として関係者に配布されるようです。淡水真珠は形が独特です。海の真珠の場合は、母貝であるアコヤガイの中に核を入れることでまん丸な真珠ができますが、淡水真珠の場合は、母貝であるイケチョウガイの外套膜の中で、核を入れずに真珠ができあがるため、形がひとつひとつ違ったものになります。淡水真珠独特の技術です。海の真珠とは異なり、ひとつひとつの形が独特になるのです。とても個性的ですよね。淡水真珠を使うと、世界で一つしかない、自分だけのアクセサリーが出来上がるわけです。写真はアクリル樹脂に包埋された淡水真珠です。何か、神秘的な雰囲気が漂っているような気がしませんか。

■昨日は、淡水真珠以外にも、いろいろお話しを伺いました。圃場整備や河川改修が行われる以前、まだこの辺りが水郷地帯だった頃のことです。街場に出かけるときは船で大津に行ったこと。この辺りは、大津の街場に下肥を取りに行っていたが、志那の若者は昔から大津の花街から下肥をもらっていたこと。京都に行くときは、坂本に船で渡り、そこから徒歩で京都に向かったこと。この最後の話しは、いつ頃のことでしょうか。

■水郷地帯ですから、いわゆる「魚米の郷」といっても良いわけですが、それでも、それぞれの家によって魚への関わり方が違っていたと言います。漁業が主たる生業の家は当然のことながら魚を食べます。農家でも魚が好きな人は自分でタツベという漁具を作り、魚を獲って食べていました。しかし、同じ志那でも魚に関心のない(魚が好きじゃない)家もありました。また、かつて新田開発をしていた頃(いつ頃だろう…江戸時代?!)、その土木作業するためにここに住み着いた人達を先祖に持つ家もありましたが、そのような家では田畑が無くても好きな人は自分で魚を獲っていたといいます。家の「食の傾向」で、魚への関心が違っていたのです。

■滋賀県の水郷地帯はここだけではありません。県内各地にありました。そういう「水っぽい地域」が各地にあったのです。ただし、私が滋賀県で仕事を始めたのは1993年ですから(滋賀県教育委員会事務局・文化施設開設準備室)、実際に各地に水郷地帯があった頃の風景を知りません。昨日、自治会の皆さんからお話しを伺いながら驚いたのは、そのような水郷の「水っぽい」風景が映画のロケ地に使われというのです。勝新太郎の「座頭市」のシリーズです。この「座頭市」を観ると、当時の水郷地帯の雰囲気がわかるのだそうです。ただし、「座頭市」のシリーズにはたくさんの作品があります。どの作品なのかよくわかりません。ということで調べてみました。

■こういう論文を見つけました。「劇映画のシリーズ化とは何か ― 大映京都撮影所製作の「座頭市」シリーズを題材に」です。この論文の中には、次のような記述があります。

「継続する第二の要素として、風景がある。シーン 1「下総国、取手川の土手(昼)」は、湖水の描写にはじまり、渡舟に乗っている村人や商人が紹介されていく。『座頭市物語』と同じ 風景が、ここにある。同じ風景が登場することで、『続・座頭市物語』は前作とつながってい る物語、シリーズものだと見る人に感じさせる。28」

■28とは、注の番号のことです。その注はでは、次のように書かれていました。

「28 『続・座頭市物語』の撮影は実際に、『座頭市物語』と同じく滋賀県の水郷地帯で行われた。滋賀県は京都の撮影所から近く、この映画を撮影した頃は、手つかずの自然が残っていたため、京都の撮影の作り手たちは日常的にロケ地として活用していた。」

■なるほど!! ということで、『座頭市物語』と『続・座頭市物語』であるらしいことがわかりました。絞り込めてよかった。TSUTAYAでレンタルで借りてみま消化。まず、会員にならないといけませんが…。

印象派・モネのガーデニング-ガーデンミュージアム比叡

■この「ガーデンミュージアム比叡」は、モネに代表される印象派の絵画たちの作品(陶板画)と庭園を重ね合わせた演出になっています。「京都観光Navi」の紹介ページでは、以下のようにこの庭園をわかりやすく説明しています。

■この「ガーデンミュージアム比叡」は、モネに代表される印象派の絵画たちの作品(陶板画)と庭園を重ね合わせた演出になっています。「京都観光Navi」の紹介ページでは、以下のようにこの庭園をわかりやすく説明しています。

標高840mの比叡山頂の庭園美術館。1.7haの園内に1,500種10万株の花が咲き乱れるここガーデンミュージアム比叡は、フランスの設計者により2001年にオープンしました。

園内は6つの庭に分かれており、南仏プロヴァンスの丘陵をイメージした「香りの庭」、藤のからまる太鼓橋、睡蓮の咲く池など、モネの代表作『睡蓮』をイメージした回遊式庭園「睡蓮の庭」、シャクナゲが咲きそろう花の回廊「こもれびの庭」、藤棚と季節の草花に彩られた「藤の丘」、モネの自宅庭園をモチーフにした「花の庭」、6月中旬から10月頃まで途切れることなく様々な種類のバラを鑑賞することができる「ローズガーデン」があり、四季折々の花を楽しむことができます。また園内にはモネ、ルノワール、ゴッホなどフランス印象派画家たちの作品が陶板画として45点飾られて、季節ごとに表情を変える花々とともに、訪問者の心を魅了してくれます。

■実は、この「ガーデンミュージアム比叡」は、一度来たことがあります。しかし、前回はガーデニングに全く関心がなかったので、ただのお付き合いで歩いていただけでした。今回は、我が家の庭づくりに関して、いろいろ自分なりのイメージを膨らませることができたわけでして、とても勉強になりました。興味深かったのは、モネの作品である「睡蓮」をイメージした大きな池のある庭でした。ちょっと調べたところ、モネの庭づくりは、幾何学的に区切られたフランス式庭園にイングリッシュガーデンの自然美を融合させたものと言われていることがわかりました。きちんとした出典がはっきりしないのですが、なるほどと思います。フランスの庭園でありながら、イングリッシュガーデンは、植物の自然な成長を活かした庭づくりを目指します。モネの庭園は、そう行ったイングリッシュガーデンの理念をうまく取り込んでいるというわけです。

■この「ガーデンミュージアム比叡」には、「印象派ガイダンスコーナー」が設けられています。印象派の歴史、そしてその作品が日本文化から強い影響を受けていることが解説されます。印象派の画家たちが活躍したのは、日本の歴史でいえば19世紀後半です。幕末から明治の初期にかけての時代です。よく知られていることですが、印象派の画家たちは、日本から流出した浮世絵に強い影響を受けました。モネもそのような影響を受けた画家の1人です。しかし、そのモネが自らの庭園をつくる時に、日本から睡蓮を取り寄せて植えるとともに、日本風の太鼓橋を架け、池の周囲には竹、柳、藤、アイリス等の植物も植えたということに驚きました。「モネのガーデニング」について私はよく知りませんでしたので、その解説を興味深く聞きました。

■さきほど、「フランス式庭園にイングリッシュ・ガーデンの自然美を融合させたもの」と書きました。また、そのようなイングリッシュガーデンの背景にあるイギリス人がイメージする自然、いわゆる自然観と、日本人がイメージする自然観との間には共通性が高いとも言われています。自然を人間が作った形式の枠の中に押し込めるのではなく、自然そのものの生命観を大切にしようとしているようとしている点が共通しているのかもしれません。もちろん、生命観を大切にしようとしているとはいっても、それはあくまで人間の都合を元にした自然観であって自然そのものではありませんが…。印象派の画家たちが日本文化から強い影響を受けたこと、印象派の絵画に対する新たな考え方、「モネのガーデニング」とその背景にある自然観、きっと繋がりがあるように思います。おそらくは、そのような研究がなされていると思うので、調べて読んでみたいとも思います。

■今回は、「ガーデンミュージアム比叡」を楽しむことができました。もちろん、この後は、入院している老母の見舞のために病院に車で向かいました。老いた上に、病でさらに弱っている母親と向き合うのはなかなか辛いものがあります。今後のことを考えると、いろいろ心配事ばかりなのですが、仕方がありませんね。以前は、そのような心の中にあるネガティブな気持ちを大阪梅田地下街・三番街にある「インデアンカレー」の辛さで吹き飛ばしていましたが、最近はそういうこともできません。ガーデニングで心を癒しつつ…という感じなのかなとも思います。

【追記】■「ガーデンミュージアム比叡」の「印象派ガイダンスコーナー」では、印象派の作品と鉄道や都市郊外との関係についても知りました。関連する文献が、ネット上ですぐに見つかりました。美術史の研究者である三浦篤(東京大学)さんの「印象派とレジャー ―19世紀後半のパリ近郊とノルマンディー海岸」(ドレスタディ 第 53 号 2008 SPRING)という学術的エッセーです。そのエッセーの冒頭には、以下のように記述があります。

1860年代後半頃から、マネや印象派の画家たちがセーヌ河沿いのパリ近郊の地やノルマンディーの海辺で作品を制作したのはなぜか。必要条件から言えば、パリを起点とする鉄道網が発達して、都市から離れた場所に行きやすくなったからだ。だがそれだけではない。イル=ド=フランスの美しい自然の中で展開された印象派の絵画制作は、実はパリの近代都市化と中産階級の余暇文化の形成という社会現象とも深く結びついていた。彼らがイーゼルを立てた場所は、パリに住む人々が週末やヴァカンスのときに汽車に乗って訪れた行楽地にほかならない。鉄道の進展とリンクしたパリ近郊でのレジャーの発達、ノルマンディー海岸のリゾート地化は、印象派絵画と不可分の関係にあった。

柳が崎湖畔からの景観

■ひとつ前のエントリー、イングリッシュガーデンに行った後のことについても。琵琶湖大津文化館やイングリッシュガーデーンは、柳が崎と呼ばれる場所にあります。「崎」という字からもわかりますが、ここは少し湖岸から陸地が琵琶湖に突き出ています。イングリッシュガーデンは、この「崎」の一番突端のところにあります。写真をご覧になればわかるかと思いますが、この柳が崎からの眺望は素晴らしいものがあります。

■ひとつ前のエントリー、イングリッシュガーデンに行った後のことについても。琵琶湖大津文化館やイングリッシュガーデーンは、柳が崎と呼ばれる場所にあります。「崎」という字からもわかりますが、ここは少し湖岸から陸地が琵琶湖に突き出ています。イングリッシュガーデンは、この「崎」の一番突端のところにあります。写真をご覧になればわかるかと思いますが、この柳が崎からの眺望は素晴らしいものがあります。

■対岸には近江富士と呼ばれる三上山が見えます。高層のマンションが建っていることから草津市の市街地も確認できます。そして、南の方を見ると大津の市街地を楽しむことができます。南湖をぐるりと眺望できるのです。これは素晴らしいです。このような眺望を確保できる場所だからこそ、1934年にここに「琵琶湖ホテル」が建設されたのかなと想像しました(今の所、根拠資料がないのですが…あくまで想像です)。

■この柳が崎は、大津市の景観を考える上で大切な場所にもなっています。湖岸には「眺望景観保全地域と重要眺望点 琵琶湖で繋がる大津の景観」という解説板が設置されていました。そこには、以下のように書かれていました。

柳が崎からの眺望 歴史的風土保存地域に指定される音羽山を中心とする山並みと、浜大津からにおの浜にかけての近代的かつ機能的なまちなみ、そして前面にはいつの時代においても壮大なスケールを誇る琵琶湖というように、水と緑と都市の大景観を体感することができる絶好のポイントです。

美しい琵琶湖の眺望が望めるとともに、夜は素晴らしい夜景を堪能することができます。この場所は自然豊かな柳が崎湖畔公園の一部であり、毎年8月に開催されるびわ湖花火大会において、迫力のある花火を観覧できる場所となります。

■大津市は、2003年(平成15年)に、全国で10番目の「古都」指定を受けました。「古都大津の風格ある景観を作る基本条例」、そして「大津市景観計画」が策定されました。基本計画では、重要な眺望景観を保全・育成することを目的に、眺望景観に配慮すべき眺望景観保全地域と重要眺望点を定めました。この柳が崎もその重要眺望点のひとつなのです。

■この柳が崎の北側は、かつて大津市民に親しまれたは水泳場がありました。現在は、水泳場は廃止になっており、広い公園として整備されています。滋賀県庁の公式サイトの中にある柳が崎を空から撮った写真です。この辺り、なかなか気持ちの良い場所です。ピクニックには最適な場所からと思います。弁当を持参して、一日、この湖岸でゆったりと過ごすと良いのではないかと思いました。この日は、ルアーの釣り人以外にも、湖岸からの風景を楽しんでいる方たちがいらっしゃいました。

イングリッシュガーデンの背景

■滋賀の老人ホームに入所している母親が、体調が悪くなり入院しました。一時は心配しましたが、幸いにも、病状は安定してきました。もっとも、さらに老いを深めていることは間違いありません。というわけで、母親の見舞い&様子を見に行くことが続いています。まあ、こういうことが続くと気分的に滅入るので、病院に行く前に、琵琶湖大津館のイングリッシュガーデンで息抜きをすることにしました。薔薇のシーズンはこれからですが、美しい花々を堪能することができました。藤が見事に咲いていました。藤の花は良い香りがするのですね。私は、藤の花が咲いた、この池のあたりの雰囲気がとても好きです。ちょっと印象派の絵画を連想するようなところがあります。

■滋賀の老人ホームに入所している母親が、体調が悪くなり入院しました。一時は心配しましたが、幸いにも、病状は安定してきました。もっとも、さらに老いを深めていることは間違いありません。というわけで、母親の見舞い&様子を見に行くことが続いています。まあ、こういうことが続くと気分的に滅入るので、病院に行く前に、琵琶湖大津館のイングリッシュガーデンで息抜きをすることにしました。薔薇のシーズンはこれからですが、美しい花々を堪能することができました。藤が見事に咲いていました。藤の花は良い香りがするのですね。私は、藤の花が咲いた、この池のあたりの雰囲気がとても好きです。ちょっと印象派の絵画を連想するようなところがあります。

■このイングリッシュガーデンのある琵琶湖大津館は、以前は、琵琶湖ホテルとして営業していました。外国人観光客の誘致を目的に、1934年に竣工した県内初の国際観光ホテルでした。このエントリーに写真をアップしていませんが、桃山様式と呼ばれる特徴的な和風の外観と洋風の内観を併せ持つ、独特の雰囲気をもつ建物です。設計が、東京歌舞伎座の設計も手がけた岡田建築事務所。素人の考えですが、和風のデザインは東京歌舞伎座とあい通じるところがあるようにも思います。私は、まだ30歳代の時に、このホテルで開催された国際ワークショップに出席したことがあります。歴史を経て来た建物だけあって、素敵な雰囲気がありました。現在は、結婚式や会議に利用できるようです。ところで、この琵琶湖ホテルですが、1998年に浜大津に移転し、新たな現代的な建物としてリニューアルしました。そして、大津市が敷地と建物を買い取って修復し、観光施設として2002年に開館しました。イングリッシュガーデンは、この琵琶湖大津館に隣接する庭園です。

■これまで、このイングリッシュガーデンには家族に連れられて来ているだけでした。しかし、今回は、自宅の小さな庭のガーデニングを趣味にするようになってきたこともあり、庭全体の作り方について、いろいろ勉強することができました。難しいですね、庭づくりって。全体を統一感持たせて見栄えのある庭にするのは、センスが必要です。造園家と呼ばれる専門家がいるだけあって、大変奥が深いわけです。で、このイングリッシュガーデンという言葉や考え方ですが、「自然の景観美を追求した、広大な苑池から構成されるイギリス風景式庭園」(wikipedia)を指すのだそうです。まだ、よくわかっていないのですが、個人的には、人工的でありなが自然美を追求するというところが、このイングリッシュガーデンの興味深い点です。当時のイギリスの皆さんの「自然観」がここに現れているようにも思います

■イングリッシュガーデンが誕生したのは、18世紀。幾何学模様のようなフランス式の庭園とは異なる点、また植民地を拡大して行く中で、植物学に詳しいプラントハンターと呼ばれる研究者・冒険家が世界から、珍しい植物を収集するようになった時代と重なっています。造園学の研究者である白幡三郎さんが、『プラントハンター』という本を執筆されていたように記憶しています。ちょっと、調べてみようと思います。私は、この大津のイングリッシュガーデンの池のあたりの雰囲気が好きだと書きました。しかし、そのような「眼差し」自体が、18世紀のイギリスの置かれた歴史的・社会的な状況の中で作り出されて来たものであり、それを極東の島国の日本に住む私自身が内面化している…そのように考えられるわけです。庭を楽しむというガーデニングという行為を超えて、イングリッシュガーデンが歴史的に構築されていく過程そのものに興味が湧いてきました。

「ラ・フォル・ジュルネびわ湖『熱狂の日』音楽祭2017 LA DANSE ラ・ダンス ー舞曲の祭典ー」

■私は、学生時代にオーケスラに所属してバイオリンを弾いていました。しかし、自宅でCDを聞くことがあっても、自らコンサートに出かけるということをあまりしてきませんでした。どうしてでしょうか。自分でもよくわかりません。何となく…としか言いようがありません。そのような私が、珍しく、29日(土)、コンサートに出かけました。もちろん、自ら進んでというよりも、家族に誘われて…という方が正しいでしょうね。

■私は、学生時代にオーケスラに所属してバイオリンを弾いていました。しかし、自宅でCDを聞くことがあっても、自らコンサートに出かけるということをあまりしてきませんでした。どうしてでしょうか。自分でもよくわかりません。何となく…としか言いようがありません。そのような私が、珍しく、29日(土)、コンサートに出かけました。もちろん、自ら進んでというよりも、家族に誘われて…という方が正しいでしょうね。

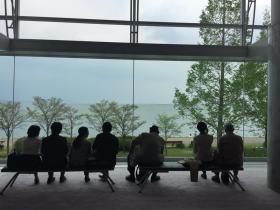

■今回出かけたのは、大津市中心市街地、琵琶湖畔の「びわ湖ホール」で開催されている「ラ・フォル・ジュルネびわ湖『熱狂の日』音楽祭2017」です。「ラ・フォル・ジュルネ」とはどのようなイベントなのか、公式サイトには以下のように説明してあります。

ラ・フォル・ジュルネとは、音楽プロデューサーのルネ・マルタン氏が、1995年にフランス北西部の港町ナント(人口約30万人)で始めたクラシック音楽祭です。

アーティスティック・ディレクターを務めるマルタン氏の「世界の優れた音楽家の演奏を誰もが楽しめるよう、比較的短い演奏時間で、しかも低料金で多くの公演を提供することで、これからのクラシック音楽を支える新しい観客の創造を目指す」というコンセプトのもと、複数の会場で朝から晩まで、45分から1時間程度のコンサートが並行して、数日間にわたって繰り広げられます。

ラ・フォル・ジュルネという名称は、モーツァルトのオペラ『フィガロの結婚』(ボーマルシェ原作の副題「狂おしい一日」(LA FOLLE JOURNEE)からきています。

■クラシック音楽というと、敷居が高いと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、そのクラシック音楽を誰でも、気楽に、あまりお金をかけずに楽しめるものにしようという考え方が、このイベント「ラ・フォル・ジュルネ」の根底にはあります。この「ラ・フォル・ジュルネ」は、フランスのナントで成功したあと、世界各地で開催されるようになりました。日本では、東京、新潟、そして大津で開催されています。毎年、テーマが設定されるようですが、今年、2017年のテーマは「LA DANSE ラ・ダンス ー舞曲の祭典ー」でした。ということで、私が行ったコンサートでの選曲は、以下のようなものでした。

■まず聴いたのは、日本センチュリー交響楽団 、指揮ジョシュア・タンのベートーベンの「12のドイツ舞曲」と「交響曲7番」です。日本センチュリーの演奏ですが、真面目な演奏というのが第一印象でした。ただし、「交響曲7番」第4楽章は熱演だったように思います。「ベー7」は、ワーグナーが「舞踏の聖化」と呼んだという交響曲です。「LA DANSE ラ・ダンス ー舞曲の祭典ー」というテーマに基づいて選ばれたのでしょう。

■ところで、私の座った席の斜め前の席に、滋賀県庁の世界農業遺産申請プロジェクトでおつきあいのある農政水産部長の高橋滝治郎さんが座られました。いつも週末は各地のイベントに出席しお忙しくされていますが、今回は、あくまでプライベートとのこと。しかし、お互いにびっくりしました。そのほかにも、平和堂財団の理事長で平和堂の社長さんである夏原平和さんも来られていました。ホール内のロビーには、一般社団法人「kikito」のブースが出ていました。東近江市や多賀町で、「森林とともに豊かに暮らしていける未来をめざし、人の営みと森林が結びつくカタチをていねいに育てるプロジェクト」に取り組む団体です。この団体の田中かずのりさんや大林恵子さんにご挨拶をさせていただきました。外に出てビールを飲もうとしたら、今度は膳所の紅茶専門店「GMT」の店主である中井さんがその飲食のコーナーを担当されていました。ビールを飲んだあと、琵琶湖を展望しようと「びわ湖」ホールの上に上がっていくと、平和堂財団の常務理事をされている衣斐隆さんにお会いしました。その他にも、知り合いの方にいろいろ出会いました。さすがに大きなイベントですよね。

■ふたつめのコンサートは、大阪フィルハーモニー交響楽団でした。指揮は大植英次さんです。こちらもテーマがダンスということで、舞曲尽くしでした。ブラームスの「ハンガリー舞曲」、ドヴォルジャークの「スラヴ舞曲集」第1集と第2集から曲が複数選ばれていました。グリーグの組曲「ペール・ギュント」よりアニトラの踊り、アラビアの踊り、最後はコダーイの ガランタ舞曲でした。このコダーイの曲は、初めて聴きました。

■大植さんは実にエンターテイナーだと思いました。特に多くの方たちにクラシック音楽を好きになってもらおうという「ラ・フォル・ジュルネ」の考え方を意識してかどうかはわかりませんが、見栄えのある指揮をされました。また、私の個人的印象にしか過ぎませんが、元々、これらの曲が持っている民族的・土俗的な側面を、テンポを大きく揺らしながらぐいっと引き出そうとされているように感じました。たとえば、ドヴォルジャークの「スラヴ舞曲集」ですが、私は、いつもはヴァツラフ・ノイマン指揮、チェコフィルハーモニーを聞いています。今回の大植さん・大フィルの演奏と比較すると、本家本元といっても良いノイマンの「スラヴ舞曲」が大人しく感じてしまうのです。大植さん自身、指揮をしながら舞踏しているかのようでした。あえてテンポを大きく揺らす指揮にも大フィルの皆さんはきちんと応えておられました。ひさしぶりのコンサートに満足しました。

■さきほど、ベートーベンの交響曲7番のことを、私は「ベー7(なな)」と書きました。この交響曲のことを「ベト7」と言うこともあります。おそらく「べとしち」と読むのかなと思う。クラシックの曲名を短縮して言うのは、日本のクラシック関係者やファンの「文化⁈」だと思いますが、このベートーベンだけは、関東と関西でどうも違うらしいのです。関西は、「べーなな」の場合がほとんどだと思います。ちなみに、ドヴォルジャーク→ドボルザークのチェロコンチェルトは「ドボコン」といいます。土木技術のコンテストのようですね。モーツァルトの「レクイエム」などは、「モツレク」といわれます。なんだか、焼酎があいそうな感じです。そんな風に言ってしまうと、あの曲の持っているイメージが全て消え去ってしまいますね。

■話しが脱線してしまいました。「ラ・フォル・ジュルネびわ湖」は、「びわ湖ホール」の大ホールと中ホールだけでなく、近くの施設や公園等、さらには琵琶湖汽船の観光客船の中でも、コンサートが開かれていました。私たちは、大ホールのオーケストラのコンサートしか聞いていませんが、様々な規模の様々な楽器のコンサートが開催されていました。だから、会場を移動しなが、一日、この界隈でクラシック音楽を楽しむことができるのです。コンサートだけでなく、隣接する建物の中で、ワークショップも開催されていました。子ども連れの家族でも楽しめるようになっているようです。しかも、県内で活躍している団体や老舗の商店も参加されていました。地域振興にも役立っているのですね。たくさんのボランティアの皆さんも会場運営に活躍されていました。この「ラ・フォル・ジュルネびわ湖」、今年で8年目なのだそうです。クラシック音楽が好きなわけですが、こんなに身近にある「ラ・フォル・ジュルネびわ湖」のことをよく知りませんせんでした。ちょっと恥ずかしい…そんな気持ちにもなりました。

【追記】■あまりコンサートに行くことはないと書きましたが、この「びわ湖ホール」という建物自体にはちょっと思い出があります。今から、26年前の1991年のことになりますが、大学院のオーバードクターを終えて、私は「滋賀県教育委員会事務局」の「文化施設開設準備室」で学芸技士として勤務を始めました。また、1992年から95年までは、「滋賀県教育委員会事務局」の「(仮称)琵琶湖博物館開設準備室」に勤務しました。その間、私の勤務したオフィスは、「文化施設開設準備室」の時代は「びわ湖ホール」と同じ場所にあり、「(仮称)琵琶湖博物館開設準備室」の時代では隣接していました。というこで、「びわ湖ホール」の開設を担当されていた県庁の職員の皆さんとも交流がありました。「びわ湖ホール」は、正式名称を「滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール」といいますが、 1995年3月28日に起工し、1998年9月5日に開館しました。西日本では、初めだと思いますが、本格的なオペラ劇場として誕生しました。

「新京阪山科線」のこと

■時々、大津市内を走る京阪電鉄石山坂本線を利用しています。特に、市役所で会議等の用事があった時など、京阪の別所駅から京阪膳所駅まで乗り、そこからJRに乗り換えるという経路で移動することが多いからです。ところでこの駅は、浜大津方面の線路がカーブしており、プラットホームもカーブ上にあります。ということで、電車とプラットホームとの間に微妙な隙間を生み出しています。バリアフリーの観点からすれば、このような隙間は問題なのですが、この隙間が周囲の景観とも重なり合い、私には印象深い風景の一部になっています。写真は、京阪膳所駅の踏切あたりです。言葉で説明しにいくのですが、膳所の商店街等、街の人の営みの雰囲気が溶け合ったこの「鉄道の風景」に、私は魅力を感じているのだと思います。やはり、このような説明では、何のことかわかりませんね。

■ところで、この写真を、鉄道好きの皆さんが集まるfacebookのグループのページにアップしたところ、私などとは違い鉄道に非常に詳しい方から、以下のような情報の提供を受けました。大正時代に現在の阪急京都線は新京阪鉄道と呼ばれていました。当時としては、技術的にも日本の先端を行く鉄道会社だったようです。その新京阪鉄道が、山科線を計画しました。新京阪山科線は、現在の向日市にある西向日町駅から分岐して、伏見区の久我(こが)、下鳥羽、竹田、深草、六地蔵を通り、山科で京阪六地蔵線と山科で合流し、さらにその線路は、現在の京阪膳所駅まで延伸される計画だったようです。また、名古屋急行電鉄が、この膳所と名古屋を結ぶ鉄道の計画を立てていたということも知りました。もっとも、これらの計画は、昭和の大恐慌で、全部計画だけで消えていき、「幻の鉄道」になってしまったわけです。詳しくは、以下の記事をお読みいただければと思います。

京都・伏見で幻の鉄道計画「新京阪山科線」たどるまち歩き

京阪六地蔵線

■私は、現在の京阪膳所駅あたりの街の人の営みの雰囲気が溶け合った「鉄道の風景」が好きなのですが、もし世界大恐慌がおこらずに、この幻の鉄道が実現していたら、膳所の界隈は、また大津の街はどうなっていたでしょうね〜。