自分は何をしたいのか…

◾︎昨日のことでした。夕方、帰宅時のJR瀬田駅でのことです。ホームが寒いので改札口を入ったところで待っていると、後ろから突然「わきたせんせー!」と声がしました。卒業生の岩田麻希さんでした。彼女は、卒業後、化粧品と美容の仕事に就きました。今では、経営者として頑張って働いています。岩田さんは、2011年の春に卒業しました。卒業して4年経った2015年の11月に、偶然に瀬田駅で出会いました。その時のことを、「ゼミOG岩田さんとの偶然の再会」としてエントリーしました。このエントリーの中では、「岩田さんの仕事を少しだけですが応援させていただきました」と書いてあります。化粧品や美容の仕事で、母校に恩返しができるのではないか…とふと思い、知り合いのキャリアセンターの課長さんに彼女の存在を伝えたのです。たまたま、キャリアセンターが、女子学生のために「就活メイクセミナー」を開催していたことを知っていたからです。いろいろ紆余曲折はありましたが、結果として、岩田さんは、母校の「就活メイクセミナー」を担当することになりました。ひさしぶりに会った岩田さんからは、その後も、「就活メイクセミナー」の講師は続いており、今年度も3回目のセミナーを担当するとのことでした。

ゼミOGによる「就活メイクセミナー」in 深草キャンパス

2回目の「就活メイクセミナー」

◾︎岩田さんは、現役の学生だった頃はどのような学生だったか…。ひとつ前のエントリーにも書いた内容とも関係しますが、やはり「自分のやりたいことがわからない」若者の1人だったと思います。その彼女が変わったのは、就職活動を通してでした。就職活動を通じて、化粧品や美容の世界で活躍している人たちとの出会いが(「異質な他者との出会い」)、彼女を大きく変えたように思います。卒業してから8年。話しをしたのは短い時間でしたが、彼女からは、今の職業に対する自信と誇りが伝わってきました。

2019年度のゼミ選択について

◾︎本日12日(水)は、来年度のゼミ選択の書類を提出する期間の最終日でした。この書類には、第一希望と第二希望のゼミの志望理由を書く欄があります。第三希望以下は確か第七希望まで、教員の名前を記入することになっています。教員の側は、この書類をもとに選考を行います。志望者が多いと、志望理由の内容によっては選考から外れることになります。第二希望のゼミも志望者が多いと、さらに同様の理由から選考から外れる可能性があります。希望通りのゼミにうまく行くことができれば良いですが、そういうわけにもいかないかもしれません。しかし、現在のところ、「一発勝負」でゼミが決まることになっています。1人の教員としては、いろいろ考えるところがあるのですが、選考の方法を変えることはそれほど簡単なことではありません。

◾︎ゼミの選考にあたって、学生の皆さんは教員に直接会いに行って話しを聞くようにと言われています。実際のところ、そのように直接教員から直接話しを聞く人たちがどれほどいるのか、私にはよくわかりません。実際に教員に会うこともなく、友人や先輩の「噂話し」からの情報や、友人が行くゼミに自分もついて行こう…そういう人もいるのではないかと思います。私個人としては、もう少し真剣に取り組んで欲しいと思います。今年も、私のところに学生の皆さんが会いに来てくれました。「将来、このような資格を持ってこういう仕事をしていきたい」と、人生のビジョンをきちんと持っている人がいました。しかし、そのような人ばかりではありません。というよりも、そういう人は稀だといって良いと思います。多くの人たちは、「自分のやりたいことがわからない」人たちです。それでも、ゼミを選択しないといけません。そういう方たちは、自分の限られた社会に関する経験からなんとなく関心を持ったテーマやキーワードをあげて、これだと自分にも研究ができるのではないかと尋ねてきます。社会学という学問の視野や射程はかなり広いこともあり、様々な社会現象を扱うことができます。課題をきちんと社会学的に焦点化して適切にアプローチすれば、研究できないわけではありません。しかし、自分の殻に閉じこもり悶々と考えていても、うまく研究につなげていくことはできません。

◾︎「自分のやりたいことがわからない」若者。現在の日本の社会では、ごく普通のことだと思います。ではどうしたらよいのか。私は、自分とは異なる人たち、「異質な他者」と出会うことが必要だと思います。同年齢の友達でも良いのですが、何か目標を持って必死に取り組んでいる、あるいはカッコいいなと思える生き方をしている、そういう少し年上の人たちとの出会いが良いかなと思います。そういう人たちに影響を受けて欲しいと思います。そういう「異質な他者」とのコミュニケーションから、自分という人間は何なのか、自分は何をしたいのか、何がやりたいのか、その辺りのことが少しずつ見えてきます。見えてくるはずです。もちろん、楽をして実を手に入れたい、コスト・ベネフィットが気になる…そういう気持ちはわかります。不透明な将来に対して、できるだけリスクを減らして生きていきたという気持ちもわからないわけではありません。しかし、それだと自分の殻を破ることは、なかなかできないんじゃないのかと思います。本当は、大学に入る前から、あるいは大学の初年時の段階から、「異質な他者」とのコミュニケーションを経験をしておく必要があるのですが、自宅・大学・アルバイトの「三角形」をぐるぐる回りながら、なんとなく学生生活を過ごしているだけだと、そういう経験をすることは難しいかもしれません。

◾︎さて、トップの写真ですが、そのようなこととは何の関係もありません。我が家の庭に咲いたホトトギスです。勝手に生えてきたのか、庭の大改修をお願いした庭師さんが植えてくださったのか、その辺りのことはわかりません。このホトトギスは、いわゆる山野草ということになります。ホトトギスは、普通、秋までに咲き終わるはずだと思うのですが、どういうわけかまだ蕾もある状態です。我が家の庭には、他にも、ツワブキ、シュウメイギク、ホタルブクロ、ミソハギ…等々、いろいろ山野草が植えてあります。栽培品種とは異なり地味だけど、何か気品のようなものが漂ってくるようにも思います。庭の世話をするようになって、こういった山野草の魅力がなんとなく理解できるようになりました。これから冬の間は、花といえば、ビオラやシクラメン等の栽培品種に加えて、スイセンも良い雰囲気で咲いてくれます。こちらも山野草です。

2019年度のゼミ選択について

◾︎毎年、後期になると2年生(2回生)の皆さんは、3年生からのゼミが気になることでしょう。2年生の皆さんが「ゼミ選択」されるにあたって、「脇田ゼミってどんなゼミ?」と思うようであれば、このホームページが、少しは役にたつかもしれません。このホームページのタイトルの下に、メニューバーがあります。ここにある「ABOUT-A」と「ABOUT-B」をお読みいただければと思います。「ABOUT-A」は、ちょっと固い公式っぽいプロフィールです。「ABOUT-B」は、おじさんというか、おじいさんの個人的な趣味等について書いてあります。脇田がどんな人物なのか、お読みいただければ、少しは参考になるかもしれません。また、ホームページ内にあるブログの記事も参考にしていただけれはと思います(Categories(カテゴリー)から記事を選ぶこともできます)。

◾︎脇田という教員は、どのようなことが専門なのか。少し面倒かもしれませんが、「研究」もお読みいただければと思います。眺めるだけでもよいです。2018年度、授業は「地域社会論」と「地域再生の社会学」を担当しています。このような授業とともに、「共生社会実習」の「大津エンパワねっと」を担当しています。龍谷大学では、意識して、地域社会や行政と大学との繋がりづくり(地域連携)に取り組んできました。現在は、龍谷大学エンステンションセンター(REC)の事業である「大学まちづくりLaboratory」の担当もしています。

◾︎どのようなゼミなのか。ゼミ運営や指導の進めたか・考え方については、「ゼミナール」をご覧ください。「私のゼミについてのおもい…」「ゼミの進め方」「ゼミの最終目標」「研究テーマやフィールドの選択」「ゼミの選択にあたって」「ゼミの行事」「『北船路米づくり研究会』の活動」といった事について説明しています。また、どのような研究ができるのかということも気になりますね。脇田ゼミの過去の卒業論文のタイトルをご覧いただけます。「卒業論文」をクリックしてみてください。卒業生たちの卒論を振り返ってみると、「地域」・「環境」・「伝統芸能」・「過疎」・「食」・「農業」・「農村」・「グリーンツーリズム」・「高齢者」・「子ども」・「障害者」・「コミュニティビジネス」・「町並み保全」・「まちづくり」・「地域再生/活性化」・「商店街」…といったテーマであることがわかります。すべて学生個人が選択したテーマです。先輩達が取り組んできたようテーマと類似したものでもまったく構いません。また、これまでにないような斬新なテーマでももちろん構いません。自らのフィールドワークにもとづく実証的な事例研究(ケーススタディ)により、卒業論文を執筆していただければと思います。フィールドワークの進め方についは、個人面談で丁寧に指導します。

◾︎「北船路米づくり研究会」ってどんな活動なのか。現在は、活動を停止していますが、2010年から2016年まで活動をしていました。ゼミ活動の一環として、農家の指導を受けながら、農産物の生産・流通・農村活性化・都市と農村の交流…等について体験しながら学習してきました。北船路(きたふなじ)とは、私たちが指導を受けていた農家がお住まいの農村の集落名です。琵琶湖を一望する比良山系・蓬莱山(湖西地域)の山麓に広がる「棚田」をメインフィールドに活動をしていました。もし、2019年度ゼミに所属した学生の皆さんが、このような活動に取り組んでみたいというのであれば、よく相談をしたいと思います。中途半端な気持ちでは取り組めないからです。学生の皆さん自身の主体性や最後までやり遂げる意思が必要になります。

◾︎研究室を訪れて話しを聞きたい。もちろん歓迎します。ただし、研究室にいつもいるわけではありません。あらかじめ、メールで予約をとっていただけると嬉しいです。wakit##@##soc.ryukoku.ac.jp (左のメールアドレスから##を除いてください)まで、ご連絡をくださればと思います。火曜日の3限に6号館の「共生社会実習支援室」で行なっているオフィスアワー(学生からの質問や相談に応じるために、教員が対応する時間帯)を利用していただいてもけっこうです。

社会調査実習中間報告会

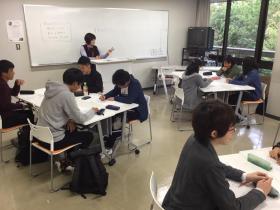

◾︎今週の水曜日は、午前中は親の家を処分のことで兵庫県の方にいましたが、午後からは大学に戻りました。社会調査実習の報告会があったからです。社会調査実習のクラスは全部で5つ。私が担当するクラスは、2名の学生が代表して報告をしてくれました。今年の学生たちは、大変しっかりしていて安心できます。ちょっとしたアドバイスのもとで、口頭用の原稿もパワーポイントも、きちんと作成することができました。それらの原稿やポワーポイントのスライドも修正と追加も簡単なことだけですみました。写真は、報告会の前に、最後の打ち合わせをしているところです。大変集中して確認作業を進めています。実際の報告も、うまくいきました。まだまだ課題は残るものの、きちんとした水準のものになりました。

◾︎報告会の後は、私のクラスの他の学生も加わって、簡単な慰労会をしました。私のクラスの調査は農村調査になりますが、農村も農業のことも何も知らなかったところから始まりました。ここまで、よく頑張ってきました。学生たちも、充実した経験ができて、満足しているようです。もっとも今週の土曜日には補足調査がありますし、再来週は、東京にも調査に行きます。報告者の執筆も完成させなければなりません。さらに学生たちにも頑張ってもらわねばなりません。

◾︎社会調査実習ですが、夏休みに1泊2日でまず聞き取り調査を行いました。その時のことについては、「滋賀県長浜市早崎町での「社会調査実習」」をご覧いただければと思います。明日12月1日(土)、日帰りですが、実習を受け入れてくださった長浜市早崎町を再び訪問します。補足調査です。早崎内湖が干拓された後の営農に関してお話しを伺うことになっています。また、12月15・16日には、1泊2日で東京に行く予定にしています。大消費地である東京で、滋賀県の「魚のゆりかご水田米」が、どのように販売されているのか、消費者の反応はどのようなものなのか、ブランド米専門店の店主さんにお話しを伺います。

最近の卒業生のこと

■2013年春に卒業した卒業生(脇田ゼミ8期生)2人から、嬉しい連絡がありました。1人は男性で、電撃的に婚約したとのこと。知り合って友達として10年交流があったようですが、3ヶ月前からいわゆる「お付き合い」が始まり、婚約に至ったというのです。素晴らしい。もう1人はです。来年ご結婚だそうです。こちらも、とてもおめでたいですね。女性の方の卒業生は、昨年1年間、仕事が終わってから専門学校に通い、毎日遅くまで勉強を続け、社会福祉士の資格を取得しました。今後は、この資格を活かした仕事をしていきたいとのこと。よかったね〜。右の写真は、その8期生の皆さんとの同窓会で撮ったものです。

■2013年春に卒業した卒業生(脇田ゼミ8期生)2人から、嬉しい連絡がありました。1人は男性で、電撃的に婚約したとのこと。知り合って友達として10年交流があったようですが、3ヶ月前からいわゆる「お付き合い」が始まり、婚約に至ったというのです。素晴らしい。もう1人はです。来年ご結婚だそうです。こちらも、とてもおめでたいですね。女性の方の卒業生は、昨年1年間、仕事が終わってから専門学校に通い、毎日遅くまで勉強を続け、社会福祉士の資格を取得しました。今後は、この資格を活かした仕事をしていきたいとのこと。よかったね〜。右の写真は、その8期生の皆さんとの同窓会で撮ったものです。

■もうひとつ。こちらはお名前をあげても問題なさそうなので、実名です。昨年の11月に「安平くんのこと」をエントリーしました。安平くんは、2014年3月に卒業した脇田ゼミ9期生です。このエントリーで、以下のように書きました。

さて、安平くん、来春からは関西勤務になるようです。関西に帰ってきたら、まずしたいこと。それは、卒業論文でお世話になった地域の方にご挨拶に行くことです。これは、安平くんの弁明です。「卒論を提出した後、経済的なことからすぐに下宿を引き払い、卒業式まで実家に戻ったことから、ご挨拶に伺うタイミングを失ってしまいました。関西に赴任したら、すぐにご挨拶に伺います」とのことでした。安平くんの卒論のタイトルは、「農村女性によるコミュニティビジネス-滋賀県大津市『ほっとすていしょん比良』の事例をもとに-」です。「ほっとすていしょん比良」で安平くんがお世話になったのは、山川君江さんです。山川さん、安平くんがご挨拶に伺うとのことですので、どうぞよろしくお願いいたします。

■先日のこと、その山川君江さんがfacebookに、安平くんのことを投稿されていました。京都に転勤になった安平くんが訪ねてきたという投稿です。「転勤で京都に帰って来ました。卒業の時にご挨拶に来たかったけど来れなくて、やっとこられました!!」とご挨拶に伺ったようです。山川さんは、とても喜んでおられました。「『自慢の息子が出来ました』と勝手に思う」ともお書きになっていました。指導した教員として、とても嬉しいです。

■卒業生の皆さんからの素敵な連絡を待っていますよ。

自己分析グループワーク

◾️昨日の3回生のゼミは、キャリアセンターの職員の方にお願いをして、自己分析のグループワークをしました。キャリアセンターが、各教員に「やりませんか」と打診されてきたので、すぐに実施していただくことにしたのです。結構、学生の皆さんは楽しんでグループワークに取り組んでいました。自己分析のやり方も、ちょっとわかったかもしれません。器用にグループワークをこなしているような気がしました。ただし、同時に、いろいろ思うところもありました。

◾️聞こえは悪いかもしれませんが、就職活動においては「自分を売り込むための話しをしたり書いたりする技法」が必要であることはよく理解しています。しかし、私がもし雇用する側だとすれば、もう少し別のことを聞きたくなります。異なる立場、異なる考え方、異なる価値観の人たちと、小さくても良いので、なんらかの共通の課題を解決するために、それぞれの人の持ち味を活かすような協働関係や場をどのように築こうとしてきたのか。ちょっとまわりくどい言い方ですが、その辺りの学生時代のリアルな経験のことについて、もっとストレートに話しを聞かせてもらいたいと思うからです。これは、私個人の考えというよりも、採用する側の皆さん(企業、地方自治体)が、そのような学生の皆さんの潜在的な能力を気にしておられるように思うからです。

◾️「自己」を中心に置いて考えるよりも、「他者」との関係の中でどういう経験をして、どんな壁を乗り越えてきたのか…ということなのかな。ちょっと極論を言えば、浄土真宗の教えに基づくキャリア教育とは、どういうことなんだろう…ということでもあります。龍谷大学の場合は、「建学の精神」=「浄土真宗の精神」に基づいたユニークなキャリア教育ができるはずだと思うからです。建学の精神については、こちらをご覧ください。わかりやすく説明してあります。

「ブランド米の創出は、一方通行ではダメだ」

▪️担当している社会調査実習では、6名の学生たちが、滋賀県の「魚のゆりかご水田プロジェクト」や「内湖の環境史」のテーマに取り組んでいます。夏休みには、長浜市の早崎町を訪問し、聞き取り調査をさせていただきました。12月にはさらに補足調査も実施させていただく予定です。加えて12月には、東京にある全国のブランド米を販売する米穀店でも、聞き取り調査をさせていただけることになりました。店主さんは、地域ブランド米による地域活性化に尽力し、メディァでも盛んに情報発信をされている有名な方です。

▪️今日は、授業の中で、「滋賀の人は、琵琶湖が大切、環境が大切というけれど、県外の消費者の人たち、もっと別の視点で捉えているのではないか」というような話しをしていました。といのも、早崎の農家さんから、東京では赤ちゃんの内祝いに「魚のゆりかご水田米」を贈る方がおられるという話しをお聞きしてい宝です。生まれた赤ちゃんの体重のお米を内祝いに贈るのだそうです。今日、店主さんと少しfbのメッセンジャーでやり取りをさせていただきましたが、そこで強調されいたことは、「ブランド米の創出は、一方通行ではダメだ」ということでした。つまり、生産する側、売る側の一方的な思いだけでは、ブランド米はできないよ、ということです。

▪️県内のいろんな関係者と話しをしていても、作る方には熱心でも、売る方の話しがおろそかになってきたことを自覚されているように感じます。せっかく生産した「魚のゆりかご水田米」も、販路が十分でなく売れ残れば普通の米の価格で売られていくことになります。なんだか、もったいないですね。また、消費者に届くまでの販路が十分に確保できておらず、ブランド米として販売するのならば、消費者の側が、そのブランド米をどのように受け止めているのか、そのあたりのことについても、ぜひ知らなくてはいけません。また、そのことを視野に入れた、農家の側のま自助や共助の仕組み作りも大切なことではないかと思っています。

▪️店主さんからは、あらかじめ用意した質問も良いけれど、それは60%程度にしておいて、学生さんたちにはその場で考えて質問してほしいと言われています。学生たちにとっては、プレッシャーですね。面白い展開になってきました。楽しみです。

社会共生実習を盛り上げたい!!

▪️現在、「社会共生実習支援室」のスタッフの皆さんと一緒に、社会学部の看板プログラムでもある「社会共生実習」をより一層盛り上げるために、様々な企画を考えています。そのうちのひとつは、2回生を中心とした履修者と3回生以上の修了者との交流会を開催することです。先輩から後輩へ、様々な思いが伝わればと思っています。私は、「社会共生実習」のひとつのプログラムである「大津エンバワねっと」の担当者ですが、この交流会の企画運営に参加します。

▪️以下は、昨年度の報告書です。

卒論提出までのスケジュールと卒論の評価基準

2018・2019年度版

▪️以下の記事は、2018年春から私のゼミに配属になり、2020年3月に卒業するゼミ生の皆さんに対応したものです。

テーマと調査地について : 2018年10月上旬

▪️集中的に面談を行います。自分が取り組もうと思うテーマと、それに関連する基本文献を持参して面談に臨んでください。面談の日時については、ゼミの際に調整します。面談では、どのような事例をもとに調査を行うのか、その点についても聞かせてもらいます。皆さん、就職活動、課外活動、そしてアルバイト等で忙しくされていると思います。卒論提出まではまだ1年以上ありますが、あっという間に時間が経過します。時間を調整して文献の読み込みと調査に取り組んでください。

文献の読み込みと調査の実施 : 2018年11月〜2019年11月

▪️詳しくは面談の中で指示しますが、文献を読み込むことと現場での調査は「車の両輪」と考えてください。ゼミでは、研究の進捗状況を報告してもらいます。下記の「卒業論文の中間発表」の頃までに基本的な調査を終えられるように努力してください。10月と11月は卒論の執筆に取り組まねばなりません。もし、調査を行うとしてもそれは補足調査になります。

▪️調査に行った後は、必ず面談に来てください。その際、必ず、「卒論カード」に調査から得られた情報やデータ等を記載した上で、面談で指導を受けてください。面談を重ねる中で、次第に、自分の研究の輪郭がはっきりしてくるはずです。

「履修要項」をきちんと読もう!2019年4月

▪️新年度になったら、履修要項を開いてください。卒業論文に関するページを熟読してください。必ず、熟読するようにしてください。ここにある、「書式」、「口述試験」、「表記法」、「補足」に書いてあることに関しては、ゼミで改めて細かな指導しますので、その指示に従ってください。執筆要項等については、基本的に、日本社会学会が発行している「社会学評論スタイルガイド」に準拠することにしますので、注意してください。また、以下のスケジュールを再度確認しておいてください。

▪️新年度になったら、履修要項を開いてください。卒業論文に関するページを熟読してください。必ず、熟読するようにしてください。ここにある、「書式」、「口述試験」、「表記法」、「補足」に書いてあることに関しては、ゼミで改めて細かな指導しますので、その指示に従ってください。執筆要項等については、基本的に、日本社会学会が発行している「社会学評論スタイルガイド」に準拠することにしますので、注意してください。また、以下のスケジュールを再度確認しておいてください。

卒業論文の中間発表:2019年9月下旬〜10月上旬

▪️卒業論文の中間発表を、4回生の後期のゼミの最初に行います。この中間発表をひとつの目標にして取り組んでください。フィールドワークにもとづく実証的な研究論文を読んだ人はわかると思いますし、私も皆さんにすでにゼミのときに解説していますが、オーソドックスな実証系の論文では、およそ以下のような構成が一般的かなと思います。もちろん、論文の課題設定やテーマによっては、必ずしも、このような構成である必要はありません。原稿の量についても、あくまで目安です。また、第3節については、節中はさらに複数の「項」にわけて、論文の論理の筋道が見えてくる構成にする必要があります。

————————————-

第1節:課題設定(先行研究の整理や課題の位置づけ等、原稿全体の2割程度)

第2節:調査地概況(原稿全体の1割程度)

第3節:分析(原稿全体の6割程度)

第4章:結論(原稿全体の1割程度)

————————————-

▪️どうして、このような目安を示したかといえば、一番大切な第3節が貧弱でほとんど課題を明らかにできていないようなことがあるからです。ひどい場合は、原稿の枚数を稼ごうとするため、たとえば第2節等で異様にページを費やしてしまったり(課題設定に関係のないことをズラズラ書いてしまう…)。それでは、論文としては大変パランスの悪い内容のないものになってしまいます。しかし、これはあくまでも目安ですので、構成のバランス等については、私とよく相談をしてください。

▪️中間発表の報告ではレジュメを用意してもらいますが、基本的には、卒業論文と同じ構成にしてください。まだ不明な点、調査継続中のことについては、現在どこまでわかって、今後どのような調査が必要なのか、どのような資料を集めるのか、これからの予定も含めてレジュメのなかで説明してください。

卒業論文題目届提出期間:2019年10月下旬

▪️提出先は、指導教員である私です。卒業論文のタイトルについては、まず私とよく相談をしてください。いったん題目届を提出してしまうと、変更がききません。あとで「やっぱり、違うテーマで書きたいんですけど…」といっても、題目届を提出してしまった後の段階では、すでに遅いのです。それまでの調査の進捗状況を私に報告してるいはずですが、その調査内容に相応しいタイトルにする必要があります。調査をしていないと、卒業論文のタイトルを決めることさえできなくなってしまいます。このことをよく理解しておいてください。

▪️題目届のタイトルは、題目届に鉛筆書きで書いてきてください。学生本人と私がお互いに確認したうえで、ペンで上書きをして、最後に鉛筆部分は消しゴムで消してください。注意してもらいたいことは、必ず、本人の署名と捺印が必要だということです。確認してください。

▪️題目届は、卒業論文題目提出期間中のゼミのときに回収します。よろしくお願いいたします。

卒業論文の第一次草稿提出:2019年11月末

▪️11月末頃に、「とりあえず書き上げた」原稿(草稿)を提出してください。それから、丁寧に「赤ペン」を入れていきます。修正や加筆を行ってください。良い調査をしていても(フィールドから良い発見をしていても)、それがきちんと原稿になっていなければ意味がありません。初めての経験でななか難しいところがあろうかと思います。したがって、12月の1ヶ月を使って、原稿のやり取りをしながら仕上げていきます。「赤ペン」作業終了後、具体的な指摘を加えてその原稿を返却します。冬休みに、提出する原稿を完成させてください。

▪️論文の表記については、「履修要項」に示してありますが、各ゼミの指導教員から具体的な指示を出すことになっています。配布してある「優秀卒業論文集」の脇田ゼミの先輩の論文を参照してください。

▪️たとえば10月末に原稿を提出し、早めに卒論執筆を終えてしまってもかまいません。大いに歓す迎します!!もちろん、内容がともなっていなければなりません。

卒論の最期の指導

▪️2019年12月の第3週までの間に、卒業論文の原稿、フィールドノート、収集した資料等を持参し、最低2回は面談を受けるようにしてください。そのさい、私の予定を事前に確認するようにしてください。

原稿の確認

■正月明けになりますが、事前に指導した点が改善されているかどうか卒論の原稿を確認します。研究室に集まってください。必要な場合は、さらに修正・加筆する箇所を指示します。

卒業論文の提出

▪️卒業論文提出期間中に指定した時間帯に集合して、全員で提出します。必ず、提出できる完成した形にして持参してください。集合する日時については、皆さんと調整の上決定します。

▪️もし、提出期間中に間に合わなかったばあい、提出の締め切り時間を過ぎてしまった場合、必ず、連絡をしてください。卒論提出期間は3日ありますが、かならず1日目か2日目に全員で提出します。そのことを目標に仕上げてください。どんなアクシデントがあるかわかりませんので注意してください。卒業論文の遅れは、大目に見てくれません。卒業できなくなる可能性もあります。十分に注意しましょう。ちなみに、通常、[b最終日は15時で卒論の提出を締め切ります[/b]。

卒論原稿の印刷・製本

▪️全員で力をあわせて、卒業論文の原稿を印刷し製本します。作業は後期のゼミの時間の前後を利用して行います。集合する日時や場所については、別途指示します。

卒業論文の評価基準

▪️以下のような評価基準にもとづき評価を行います。点数に幅があるのは、日本語表現からも判断するからです。理路整然と、分かりやすく,明瞭な文章で執筆してください。

———————————

0点:脇田ゼミでは、各自が調査をしてその調査に基づき論文を執筆することになっていますので、こんなことはまずないと思いますが…。オリジナルな原稿でなければなりません。いわゆる「剽窃」(他の人の原稿を盗み自分のものとする…)は、即刻アウトです。引用等にも十分に気をつけてください。

59点以下:規程の文字数に達してない。どうみても、卒業論文としての形になっていない、内容がない場合は単位が出ません。

60点〜69点:規程の字数には達しているが、課題設定も明確でなく、分析結果も明確でない。

70点〜79点:規程の字数に達しており、一応、課題設定はできている。ただし、先行研究の検討がなされていないか不十分、あるいは分析が不十分(多くのばあい調査不足…)、結論が曖昧。

80点〜89点:規程の字数に達しており、課題設定も明確だが、先行研究の検討が不十分。課題設定に照応した分析も一応できている。自分なりの結論に達している。

90点〜 :規程の字数に達しており、課題設定、先行研究の検討、分析、結論ともに優れている。

———————————

公開卒論発表会

▪️卒論発表会を行います。1人15分程度(12分発表・3分質疑応答)。発表は、「学籍番号」順です。日時やスケジュールについては、事前に指示します。発表会を終えたあとは、下記の「追い出しコンパ」とは別に、軽く慰労会をしたいですね。また、後日、卒業式までのあいだに、「追い出しコンパ」を行います。企画・予約等は、3年生に行ってもらいます。日程については、別途調整をします。

脇田ゼミ卒業論文一覧

▪️龍谷大学社会学部社会学科の学生の皆さん。私のこのブログのタイトルの下には、青字のメニューが並んでいます。その中の「卒業論文」をクリックしていただくと、これまで指導してきた先輩たちの卒業論文のタイトルをご覧になることができます。今日、まだ未記載であった卒業生の氏名と卒論のタイトルを追加しました。2004年から龍谷大学に勤務していますが、現在までで163名の先輩たちが卒論を提出することができました。

▪️私のゼミでは、自分で質的調査を行い、その調査データに基づいて卒業論文を執筆することを義務付けています。私のゼミの運営方針につしては、ブログタイトル下にある青字の「ゼミナール」をクリックしてください。