琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その1)

■今日は、大津の真野浜で民宿を経営されている山田 英二さんのお宅を訪問しました。実は、今、いろんな方達と連携しながら琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクトに取り組もうとしているからです。水草問題といっても、大きくは2つの問題に分けて考えることができます。ひとつは、琵琶湖南湖の生態系の問題。巨額の県費を使って刈り取っていますが、その刈り取った水草を有効利用できていません。もうひとつは、湖岸に流れ着いた水草が腐敗して悪臭を放つという迷惑問題。この水草についても、同様に有効利用できていません。この2つの問題を、様々な方達(市民や市民団体、企業、自治体)の協働のネットワークを構築していくことで、少しでも有効利用できるようにしようというのが、プロジェクトの目的になります。どのような協働のネットワークにより、どのような事業に取り組むのか、詳しいことは、またfbでいつかご紹介できればと思います。ということで、今日は、山田さんのお話しを。

■山田さんとfacebookでお友達の皆さんはよくご存知だと思いますが、山田さんは、真野浜に漂着した水草を丁寧に手作業で集めて乾燥しておられます。水分を含んだ水草をそのままにしておくと、腐敗が始まり、異臭を放つようになるからです。この真野浜で民宿を経営されているから、ということもあるのでしょうが、それよりもこの浜を綺麗にしたい、素敵な浜にしたいという個人的な思いから、流れ着いた水草を集めて乾燥されているのです。最初は手作業でされていたようですが、水分を含んだ水草はとても重く重労働になります。そこで、「身近な材料や道具」を使って、「フォーク2号」という道具を発明されました。これは、一輪の手押し車を二輪に改良して、その先に、農作業用のフォークを取り付けたものです。足の力を使って重たい水草を簡単に持ち上げることができます。テコの原理ですね。最初は、もっと重量級の「フォーク1号」だったらしいのですが、もっと軽くて使いやすいものをということで、さらに工夫されて現在の「2号」に落ち着いたようです。山田さんは、これ以外にも、いろいろ工夫をされています。乾燥した水草や湖岸の樹々の落ち葉を集めてビニール袋に入れる際には、最初にプラスチック板をビニール袋の中に入れて、筒のようにすれば、簡単に水草や落ち葉を入れることができるそうです。すごいな。「フォーク2号」と同様に、これも「身近な材料や道具」でできます。

■山田さんは、こうやって一人でコツコツと浜を美しくする作業をされてきました。そのため、最近は、この浜を散歩される方が多くなったそうです。真野浜は、琵琶湖大橋の少し北側にあります。比良山系や琵琶湖の北湖がよく見えます。とても景色の良いところです。しかし、いくら景色が良くても、悪臭がしていては人は寄り付きませんものね。

■いろいろ気がつかれたこともあるようです。以前と比較して、釣り針とか、釣り関連の捨てられたものが随分少なくなったというのです。釣り客のマナーが向上したのでしょうか。それから、コンビニの袋のようなプラスチックも少なくなっているというのです。もちろん、真野浜に限ったことですから、琵琶湖全体ではどうなのかと聞かれれば、それはよくわかりません。でも、真野浜に限って言えば、アメニティは随分改善しているとのことでした。

■ただ、山田さんの個人的な努力だけではなんともならないことがあります。それは、集めて乾燥させた水草の消費者がいないということです。現在、仕方がないので袋に入れてゴミとして焼却処分してもらっているようです。水草は、乾燥させると土壌改良剤として使えて、作物がよく育つのですが…。もったいないことです。もし、地域社会の中に、この山田さんのされている作業を手伝う人がいて、また乾燥した水草を運んでくれる人がいて、さらにはそれを分配してくださる人がいて、家庭菜園、ガーデニング、学校・幼稚園・保育所の花壇、福祉施設、公園等、様々なところで土壌改良剤として消費する人たちがいれば、焼却処分にしなくて良いからです。

■しかし、地域の人びとのつながりと協働の仕組みがなければ、水草を乾燥させてもそれは焼却処分にするしかないのです。山田さんは、そのことを大変残念がっておられました。もし、真野の地域社会で、真野浜に打ち上げられた水草を有効利用することができたら。ちょっとした人びとの努力と、そのような仕組み自体を面白がることで、協働の仕組みが動き始めたら、素敵だなと思います。そのようなことを山田さんと語り合いました。この真野浜を中心とした「真野浜モデル」ができたらいいなあと思います。今日は山田さんと、こんなお話しをさせていただきながら、2人ともワクワクしてきました。うまくいったらいいな〜。

淡水真珠「びわパール」の玉出し作業

■総合地球環境学研究所の研究プロジェクトとの関連で、草津市の志那町にある内湖、平湖・柳平湖に行ってきました。この平湖・柳平湖では、かつて盛んな淡水真珠の養殖が行われていました。しかし、淡水真珠の養殖は、環境や水質の悪化とともに産業としては衰退していくことになりました。そのような状況の中で、地元の志那町の「志那町平湖・柳平湖公園化対策委員会」では、草津市と連携しながら琵琶湖の淡水真珠「ビワパール」の復活に取り組んでき他のです。この日は、淡水真珠「ビワパール」の玉出し作業の日でした。柳平湖の中に設置された養殖棚からイケチョウガイの入った籠を引き上げ、イケチョウガイの中で育まれた真珠玉を取り出すのです。

■トップの写真は、この日の玉出し作業でイケチョウガイから取り出した淡水真珠です。淡水真珠は、海の真珠とは異なり、核を入れません。真珠全体が魅力的な光を放つ真珠層でできています。そのため、ひとつひとつの真珠が個性的な表情を見せてくれます。形も実に様々。色も、深みのあるピンク色からベージュ色に近いピンク色まで様々です。これが、琵琶湖の淡水真珠「ビワパール」の魅力なのです。2枚目の写真は、「ビワパール」を孕んだイケチョウガイの籠を引き上げているところです。遠くに見えるのは、琵琶湖の向こうにある比叡の山々です。

■柳平湖から引き上げられた籠から成長したイケチョウガイを取り出し、貝柱を切って、イケチョウガイを開きます。すると、貝の身に包まれた真珠が確認できます。写真では、右側に4個真珠が並んでいるのがわかります。写真ではわかりませんが、反対側の殻の方にも真珠があります。取り出した真珠は、塩でもみ洗いをします。そうすることで、真珠の周りについたぬめりを取るのです。このぬめりを取っておかないと真珠の輝きが曇っていきます。ということで、大切な最後の仕上げの作業になります。真珠を採取した後のイケチョウガイですが、貝殻から身をはがします。身の方は、廃棄します。以前は、身の一部を湯がいて食用にしていたようです。また出荷もしていたそうです。貝殻については、ボタンの原料として出荷されていました。捨てるところがなかったわけです。

■柳平湖から引き上げられた籠から成長したイケチョウガイを取り出し、貝柱を切って、イケチョウガイを開きます。すると、貝の身に包まれた真珠が確認できます。写真では、右側に4個真珠が並んでいるのがわかります。写真ではわかりませんが、反対側の殻の方にも真珠があります。取り出した真珠は、塩でもみ洗いをします。そうすることで、真珠の周りについたぬめりを取るのです。このぬめりを取っておかないと真珠の輝きが曇っていきます。ということで、大切な最後の仕上げの作業になります。真珠を採取した後のイケチョウガイですが、貝殻から身をはがします。身の方は、廃棄します。以前は、身の一部を湯がいて食用にしていたようです。また出荷もしていたそうです。貝殻については、ボタンの原料として出荷されていました。捨てるところがなかったわけです。

■以前のイケチョウガイは、もっと大きな形をしていたそうです。地元の関係者の方のお話しでは、1992年頃から琵琶湖の淡水真珠養殖場に中国産のヒレイケチョウガイが導入されるようになり、在来種であるイケチョウガイとヒレイケチョウガイと交雑するようになったため、形が小さく変化してきていると言います。以前の大きなイケチョウガイでは、片側に20個ほどの真珠が並ぶこともあったそうです。

■この玉出しの作業を行ったのは、平湖の辺りにある建物でした。昔、真珠養殖の作業小屋として使っていたそうです。その作業小屋の中に、「志那町平湖・柳平湖公園化対策委員会」と私たちが超学際的に取り組んでいる研究プロジェクトの内容をポスターにして張り出しました。小さくてよくわからないと思いますが、このプロジェクトでは、在来魚がかつてのようにこの内湖で復活すること、そして湖辺の暮らしと内湖とのつながりの再生を目指しています。

初秋の伊香立でウォーキング

■昨日は午前中に、ウォーキングを行いました。「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」が、いよいよ来月に迫ってきました。昨年に引き続き、今年も、滋賀県庁の「世界農業遺産申請チーム&農政水産部」の職員の皆さんと100kmを歩きます。これまで再びフルマラソンを完走するためにランニングに取り組んできましたが、ウォーキングも練習することにしました。走るのと歩くのとでは、やはり違うような気がするからです。ということで19km弱歩きました。当初の計算では、20kmだったのですが…。また、途中で色々関心のあるところに寄り道したりしたので、ちょっとウォーキングに時間がかかりました。3時間弱。1,127kcalを消費しました。

■今月末に、滋賀県庁の「世界農業遺産申請チーム&農政水産部」の職員の皆さんと、50kmウォーキングの練習会があります。それまでにも35kmウォーキングしておく必要があります。月末の50kmウォーキングが完歩できれば、100kmはなんとかなる…はずです。

■ウォーキングだったので、少しゆとりがありました。コースは、大津市の堅田から比叡山と比良山の間にある丘陵地帯です。学区でいうと、伊香立学区になります。秋の山里の田園風景を楽しむことができました。ほぼ、稲刈りが終わりかけている段階でした。先日、伊香立のまちづくりに関して聞き取り調査を行ったのですが、その時に伺った野菜の直売所も確認できました。土日に営業しているようです。この野菜市を運営されている「香の里 粋に生きよう会」のこと、このブログでもご紹介できたらと思います。ちなみに、この伊香立のまちづくりに関して、公益財団法人滋賀県人権センターの月間情報誌「じんけん」に短い文章を寄稿しました。10月号になります。チャンスがあれば、お読みください。

「六斎念仏踊り継承発表会」(滋賀県高島市朽木古屋)

■8月14日、「六斎念仏踊り継承発表会」(高島文化遺産活用委員会、朽木の知恵と技発見・復活プロジェクト)を見学するために、高島市朽木針畑の古屋を訪れました。私のゼミを2011年の春に卒業した坂本昂弘くんのお祖父様が、この「六斎念仏踊り」の継承者のお1人として踊られました。80歳を超えておられますが、足腰に負担の大きい、この「六斎念仏踊り」を踊っておられるので驚きました。

■この「六斎念仏踊り」を見学するのは昨年に続いて2度目になります。この念仏踊りは、その起源が『空也上人絵詞伝』の空也に始まるという伝説もあります。先祖の霊が戻ってくるお盆の時期に、太鼓をもった踊り手3名、鉦が2名、笛が2名の計7名が演奏とともに念仏を唄い踊る、そのような民俗芸能なのです。かつては20軒ほどの家々を順番に回って踊っていましたが、過疎と高齢化のためにできなくなり、お寺で踊るようになっていました。

■伝統的なお盆の行事ではありますが、2013年より高齢化や過疎により人が揃わず、中断していました。ところが、昨年からは、行政(高島市教育委員会)や地域活性化のNPOによる支援のもと、都市のアーティストたちが、高齢の継承者の皆さんから「六斎念仏踊り」を習得し、継承者の方達と一緒に、再開することができるようになりました。今年は、さらに、この古屋にルーツを持つ若者2名も新たに参加して、「継承発表会」という形で実現することになりました。また、「継承発表会」の後、晩には、かつて家々を回って順番に踊っていた頃の様子を再現して、映像記録に取ることも行われました。

■上の動画は、宗教民俗学の研究者である山中崇裕さんという方が撮影されたものです。YouTubeに公開されているものを共有させていただきました。このような貴重な動画を公開してくださったことに、心より感謝いたします。

■以下は、このブログの「六斎念仏踊り」関連のエントリーです。あわせてお読みいただければと思います。

朽木古屋「六斎念仏踊り」の復活

「あめのうお倶楽部」主催「湖北びわます満喫ツアー」

■8月19日(土)に長浜市湖北町尾上で開催された「あめのうお倶楽部」主催の「湖北びわます満喫ツアー」に参加しました。この日のツアーでは、早朝にビワマス漁の見学をした後、お昼にはビワマス料理を堪能しました。

■早朝にビワマス漁を見学させていただくということから、朝3時半に起床。4時に自宅を車で出発して、長浜市湖北町尾上に向かいました。尾上には5時半過ぎになんとか到着しました。そして、他の参加者の皆さんと一緒に船に乗って尾上漁港から出航し、奥琵琶湖でのビワマス漁の見学に向かいした(トップの写真は、出港後に撮ったものです。遠くに伊吹山のシルエットが確認できます)。ビワマスは、琵琶湖にしか生息しない琵琶湖の固有種、サケ科の魚です。この季節のビワマスは、脂が乗って大変美味しいことで知られています。昨年は、トローリングでビワマス釣りを経験しました。その時のことは、「ビワマスを釣った!!」をお読みいただきたいと思います。また、昨年も、「あめのうお倶楽部」が近江八幡市沖島町で主催したイベントに参加しました。その時のことも、このブログにアップしてあります。「あめのうお倶楽部」です。ここには、「あめのうお倶楽部」の説明もしてあります。

■さてさて、話しを元に戻しましょう。尾上漁港を出港した私たちの船は、奥琵琶湖で操業している一艘の刺し網漁船に近づいて行きました。すると驚いたことに、その漁船には、漁師さんとともに、昨年、ビワマスのトローリングに私を連れていってくださった滋賀県立琵琶湖博物館の桑原雅之さんが乗っておられました。桑原さんは、網にかかったビワマスの撮影と計測をされていました。ビワマスの調査です。おそらく、刺し網を引き上げた場所についても、GPS等で確認されていたはずです。漁船に近づくことができたので、桑原さんと少し話しをすることができました。この日、刺し網で獲れたビワマスはすべて琵琶湖博物館がサンプルとして買取り、何を食べているのか胃の中を確認するとのことでした。

■昼食会は、尾上にある民宿で開催されました。ビワマスづくしです。加えて、イワトコナマズの刺身もいただきました!どちらも大変美味しい!赤い身はビワマス、白い身はイワトコナマズです。このほかに、ビワマスの味噌漬けの焼き物、ビワマスの皮の唐揚げ、ビワマスの卵を使った酢の物、さらにビワマスと一緒に炊いたビワマスの炊き込みご飯(アメノウオご飯、マスめし)もいただきました。この他には、鮒寿司も楽しむことができました。もう、最高ですね。この日は車を運転して帰宅せねばならなかったので、残念ながら、お酒はいただくことができませんでした。ああ、もったいない。残念ですね。

■昼食会の前には、「あめのうお倶楽部」のお手製の「ビワマス検定」や会長さんによる講演もおこなわれました。会長さんからは、与謝蕪村の「瀬田降りて志賀の夕日やあめのうお」という俳句が紹介されました。私もこの蕪村の俳句のことを知っていました。琵琶湖博物館の初代館長である川那辺浩哉さんが、『知っていますかこの湖を びわ湖を語る50章』という本の中で、この蕪村の俳句に触れておられたからです(詳しくは、「琵琶湖の固有種、ビワマス」をお読みください)。でも、蕪村以外にもビワマスの俳句があるんじゃないのか…と思って少し調べてみることにしました。すると、江戸中期の俳諧師で高井几董(たかい・きとう)という人がいました。高井は、「捨てるほどとれて又なし江鮭」という俳句を残していたのです。江鮭は、俳句の季語で、「あめのうお」と読みます。ビワマスは、昔こう呼ばれていました。この俳句の意味ですが、ビワマスは捨てるほど獲れていたけれど、二つと無い、こう上ない美味しさだ…という意味でしょうか。俳句の教養が無いものですから、正確なところはわかりません。捨てるほどビワマスが獲れる…、江戸時代の琵琶湖の豊かさを想像しました。

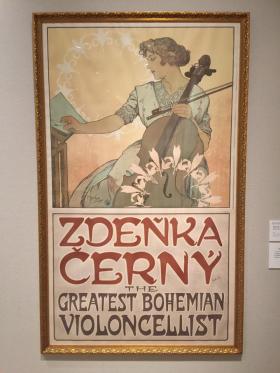

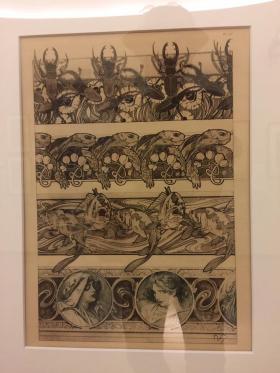

佐川美術館「アルフォンス ミュシャ展-麗しきアール・ヌーヴォー-」

■少し前のことになりますが、お世話になっている方から、招待券をいただき、守山市にある佐川美術館の「アルフォンス ミュシャ展-麗しきアール・ヌーヴォー-」に行ってきました。今年は、国立新美術館の「ミュシャ展」の「スラヴ叙事詩」もじっくり観覧して、それなりに勉強もしてきました。佐川美術館では、ミュシャがパリを拠点に成功した時代の作品群を、国立新美術館では、アメリカの富豪から援助を受けて、1910年にチェコに帰国してから取り組んだ連作「スラヴ叙事詩」を堪能することができました。ミュシャの祖国はチェコスロバキアは、1918年にハプスブルグ家のオーストリア帝国の支配から独立して、新しい国家でした。チェコスロバキア政府は、ミュシャに、新しい紙幣や切手等のデザインを依頼しました。その実物も見ることができました。スラヴ民族の独立、国家建設、切手に紙幣。これらは相互に関係しています。大変興味深いところです。この「ミュシャ展」、展示室内でスマホ等で写真を撮ること、OKです。

韓国からの視察(その2)

■写真だけアップして、本文をアップすることができませんでした。申し訳ありません。ずいぶん時間が経過してしまったこともあり、ごく簡単に記録だけ残します。どうか、ご容赦ください。

■韓国からの視察団の皆さんは、7日(金)の午前中には、滋賀県農政水産部の「食のブランド推進課」と「農村振興課」の職員の皆さんから、「環境こだわり農業」や「魚のゆりかご水田」について説明を受けました。この日も、活発な質疑応答が行われました。午後からは、野洲市の須原を訪問しました。こちらの須原では、農家の皆さんが[http://seseraginosato.net]「せせらぎの郷」[/url]という団体を組織し、「魚のゆりかご水田」プロジェクトに熱心に取り組まれていることで有名です。代表の堀彰男さんから、水田にニゴロブナが遡上できるように魚道を設置できるようになっている水路で「魚のゆりかご水田」の仕組みについて説明を受けた後、集落内の公民館に移動して「せせらぎの郷」の活動全般についてご説明していただきました。須原の「魚のゆりかご水田」について説明を受けた後は、大津の街中に移動。大津駅前にいつもの居酒屋「利やん」で懇親会を持ちました。お店のマスターが、韓国の皆さんのために腕をふるいました。皆さん、大満足。龍谷大学の学生たちがプロデュースした純米吟醸「北船路」(平井商店)、野洲市須原の魚のゆりかご水田米で醸造した「月夜のゆりかご」(喜多酒造)、滋賀の酒を美味しくいただきました。

■最終日の8日(金)の午前中は、甲賀市甲賀町にある小佐治を訪問しました。小佐治で取組まれている「豊かな生きものを育む水田づくり」の活動についてお話しを伺いました。小佐治は、私も参加している総合地球環境学研究所のプロジェクトが環境保全部会の農家の皆さんと一緒に調査研究を進めている丘陵地にある谷津田の農村です。生きものが生息できるように工夫した水田内水路を見学した後、「甲賀もちふるさと館」でさらに詳しい説明をしていただきました。面白かったのは、小佐治の皆さんが、視察団に参加されている地域住民=農家の方たちに、いろいろ質問を始めたことです。視察というと一方的に情報を提供するだけになりがちですが、今回は双方向的なやりとりになりました。環境保全と農業の両立にチャレンジする国境を超えた農家のつながりが、もっと生まれたら良いななどと思いました。今回、小佐治では、「新3K」という言葉も教えていただきました。これからの農業は「稼げる・感動・カッコいい」だというのです。素敵ですね。

■5日から8日まで、視察のコーディネートとサポートをさせていただきましたが、無事に終えることができました。視察団の皆さんには、大変満足していただけたようです。韓国で取り組まれている「農村ノンポイント汚染源管理のためのガバナンス構築」を進捗させるために、今回の視察で得られた知見を活かしていただきたいと思います。また、今度は、私の方から韓国を訪問させていただければと思います。

■最後の2枚の写真は、視察団のお1人に撮っていただいたものです。自分の写真なのですが、すごくかっこよく撮っていただきました。ありがたいですね。ということで、厚かましいですが、記念にアップさせてください。

【追記】2017年7月19日

■今回の視察を企画された建国大学の金才賢先生が、文在寅大統領のもとで新しく発足した政府の山林庁(日本の林野庁)の長官に就任されました。以下は、facebookに投稿された金先生のメッセージです。簡単に翻訳しておきます。

많은분들의 성원에 힘입어 문재인 정부 산림청장에 임명되었습니다. 오늘 하루 너무 많은 축하와 격려를 받았습니다.

진심으로 감사드립니다.

한편으로 막중한 책임감을 느끼고 있습니다.

숲과 산촌에서 우리 국민들의 삶의질을 높이고 많은 일자리를 만들어 지속가능한 지역사회를 만들어 가고자 합니다.

앞으로 혼자가 아닌 여러분들과 함께 상의하면서 하나하나씩 풀어 나가고자 합니다. 지속적인 관심과 애정 부탁드립니다.

축하와 격려에 다시 한번 감사드립니다.

김재현 드림

多くの皆様の声援に力づけられて、文在寅政府の山林庁長に任命されました。 今日は、一日中、大変たくさんのお祝いと激励をいただきました。 心より感謝を申し上げます。一方で重大な責任感も感じています。森林と山村で、私たちの国民の人生の質を高めて、多くの雇用の場を生み出し、持続可能な地域社会を作り出そうと思っています。今後、多くの皆さんと共に相談しながら、ひとつずつ解決していこうと思っています。 今後とも皆様からの変わらぬ関心と愛情いただけますようお願い申し上げます。お祝いと激励に、もう一度感謝申し上げます。

金才賢 拝

韓国からの視察(その1)

■7月5日(水)、滋賀県の環境政策や農業政策、地域での環境保全に関する活動を視察するために、韓国から視察団の皆さんが来日されました。私は、韓国のソウルにある建国大学の金才賢教授からの依頼により、今回の視察をコーディネートさせていただくことになりました。金先生は、2017年から3年間「韓国環境公団」の委託研究として「農村ノンポイント汚染源管理のためのガバナンス構築に関する研究(総括研究課 題:農村地域のノンポイント汚染源管理の最適管理技法の適用および拡散のためのモデル事 業)」にチームで取り組まれます。今回の視察は、研究の一環として実施されたのです。来日されたのは、日本の環境省にあたる環境部の水生態保全課、国立環境科学院水環境研究部流域総量研究課、原州地方環境庁水質総量管理課、韓国環境公団水生態支援政策チームといった環境行政や実行機関の職員の皆さん、地域住民の代表である農家の皆さん、そして建国大学に所属されている若手の研究者の皆さんです。私は韓国語ができないので、日本に長期にわたり在住されている韓国人の方が通訳を引き受けてくださいました。

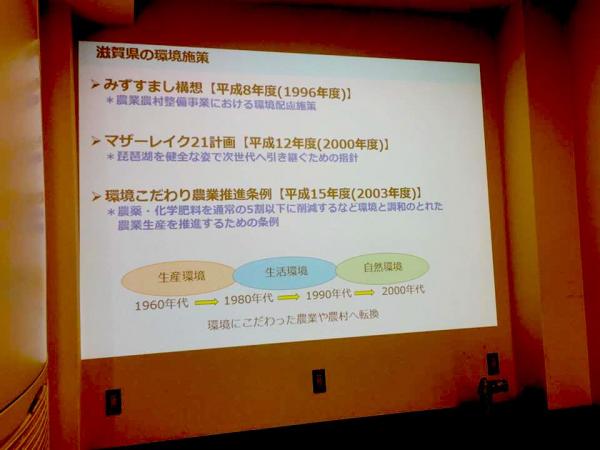

■7月6日(木)の午前中は、今日の午前中は、滋賀県庁の琵琶湖環境部を訪問し、環境政策課の職員の方(首席参事)から、「滋賀県行政の歴史および現状 琵琶湖環境行政について」ご説明いただきました。以下はメモです。視察団の皆さんの直接的な関心は、農業排水等のノンポイント汚濁源にあります。滋賀県の環境政策は、その様なノンポイント汚濁源のみに限定したものではなく、もっと広がりをもった政策へと展開していっていますが、視察団からは活発な質疑が行われました。職員の方にも、韓国側の熱心さを感じ取っていただけた様です。

・琵琶湖が持つ様々な価値(固有種など豊かな自然環境としての価値、水源として価値、水産業の場としての価値、観光資源としての価値、学術研究の場としての価値、ラムサール条約湿地としての価値)

・琵琶湖に関する政策の変遷。治水対策・利水対策(水政問題)から公害・環境問題へ。転換点としての赤潮発生。有リン合成洗剤の禁止。自然湖岸の現象。

・流入汚濁負荷の増加による水質汚濁から在来魚介類の減少など生態系の歪み(琵琶湖の「健全性」の問題)

・第4次滋賀県環境総合計画、マザーレイク21計画、琵琶湖保全再生施策に関する計画の重点事項(共感・共存・共有→琵琶湖を「活かす」取組→琵琶湖を「支える」取組、→琵琶湖を守る取組、琵琶湖を「守る」ことと「活かす」ことの好循環をさらに推進)

・産官学民連携

■午後からは、視察団のご希望で、高島市にある針江集落を訪問しました。現地では、「生水の郷委員会」の会長をされている三宅進さんにご案内いただきました。針江は、安曇川が生み出した扇状地の一番端に位置することから、扇状地の地下を通って来た地下水が吹き出します。針江では、この地下水のことを生水と書いて「小豆」と呼んでいます。その自然に吹き出す地下水=生水を生活にうまく取り込んで暮らしていおられるのです。各家の敷地の中には、川端(かばた)と呼ばれる洗い場があります。詳しくは、公式サイトの針江の川端を紹介したページがありますので、そちらをご覧ください。視察団の皆さんは、三宅さんの案内で見学コースに組み込まれたお宅の生水を味わいながら、針江の地下水を利用した伝統的な水利用のシステムを興味深く見学されていました。

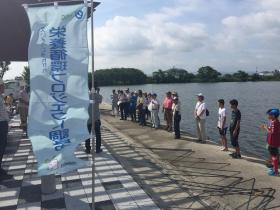

志那町魚釣り大会

■7月2日(日)、草津市志那町にある平湖の「志那町魚釣り大会」に、総合地球環境学研究所のプロジェクトのメンバーとともに参加しました。私たちプロジエクトのメンバーはこの大会のお手伝いです。これもプロジェクトの研究活動の一環です。釣れるのは、ほとんどが外来魚のブルーギル。内湖の外来魚駆除にもなります。魚釣りの後は、水路での魚つかみを行いました。大きな魚は、内湖で釣ったり、内湖に設置されたエリで捕まえたものです。鮎、エビ、テナガエビも。とはいえ、ブラックバスの稚魚がかなり泳いでいました。

■かつて、圃場整備や河川改修が行われる前、集落の高齢者が子どもだった頃は、水田の水路で、日常的にこのような魚つかみをして遊んでいたといいます。しかし環境が大きく変わり、ライフスタイルも変わり、子どもが日常的に魚に触れることは少なくなりました。身近な水辺環境との「距離」が生まれているのです。このようなイベントは、そのような「距離」を縮めることに一定効果があるのかもしれません。