龍谷大学滋賀県人会「淡水会-冬の陣-」

■龍谷大学滋賀県人会「淡水会」では、次期会長に経営学部の藤田誠久教授を選出いたしました!! 赤いセーターの方です。そして今回も、新たに3名の農学部の教員の皆さんが「伝統ある儀式」を無事に終えて入会されました。事務職員のトップ総務局長をおつとめになり、昨年の春に退職された長野了法さんからは、今回の儀式について少し作法の理解が違うとの鋭いご指摘がありました。儀式の介添えに入る人たちの問題です(私もその内の一人でした。問題点をご指摘いただき、ありがとうございます。お酒が好きなものですから…以後、注意します)。しかし、そのご指摘で会場はさらに大爆笑です。なかなか伝統儀式というものは難しいものですね〜。

■滋賀県人会の中で、農学部の皆さんは一大勢力になりつつあります。ある方からは、「社会学部はどうした!」とのご指摘もいただきましたが、さあてどうでしょうか。社会学部の懇親会はホテルやレストラン等での会食が多く、学部組織の中に、滋賀県人会のように「正統派の日本の宴会」を楽しむ組織風土がありません。「正統派の日本の宴会」が好きか嫌いか…ということなのですが、私個人で言えば、大好きです〜。もっとも、こういうタイプの宴会、良い悪いは別にして、これから日本社会では消えていくかかもしれません。そのような危機感があります。でも、そんなことを心配しても仕方がありませんね。ところで、現在、私は、奈良県(住んでいた)、兵庫県(生まれた)、滋賀県(住んでいる)、3つの県人会に入っています。それぞれ個性があって面白いです。「正統派の日本の宴会」を続けている滋賀県人会は、一番やんちゃな県人会かな…と思っています。滋賀の農村の宴会文化を背景に持っているというのが、私の印象です。とても滋賀県らしい宴会です。ついこの間、広島県人会が復活するかもという話しも聞きました。私、広島にも住んでいましたけどw。復活すると嬉しいです。

■話しは変わりますが、私は岐阜県に縁があってまちづくりのお手伝いに出かけます。私が通っている岐阜の地域社会には、頼母子講をルーツに持つ「無尽」(むじん)という付き合いの仕組みがあります。現在では、毎月、みんなでお金を積み立てて、宴会や旅行をして親睦を深めるようなスタイルになっています。岐阜県では、1人で3つから4つの「無尽」に参加されていることも珍しくありません。交友関係が広がります。私にとって職場の県人会は、この「無尽」にちょっと似たところがあります。私以外にも、複数の県人会に入会されている方がおられます。次期会長の藤田先生とは、奈良県人会もご一緒しています。また、前会長の古本先生とは、兵庫県人会をご一緒しています。

■さて、滋賀県人会の司会ですが、社会学部の教務課におられた茶谷さんがされています。ちょっと名人芸の域に達しておられるように思いました。それに対して、茶谷さんと同じく社会学部教務課におられた、そして茶谷さんの後継者らしき?!吉田真士さんは、まだちょっと心もとない感じ…かな。頑張れマコちゃん。来年度の幹事さんは、竹之内さんと田中Junyaさん。よろしくお願いいいたします。次回の淡水会は、夏になります。

【追記】■「広島県人会」と書いて思い出しました。滋賀県庁に勤務している時のことです。「中国・四国地方出身者・居住経験者の集い」という、かなり大きな宴会がありました。滋賀県内の地域や学校での繋がりのない職員の皆さんが、「中国・四国地方出身者」に加えて居住経験者にまでカテゴリーを拡大して宴会を開催したわけです。滋賀県庁に勤務されている職員のうち、滋賀県出身者でない方たちが県庁内の「社会関係資本」をもっと豊にしたい、そのような思いからこのような集いを企画されたのではないか…今から考えるとそのように思うわけです。私自身は、すぐに「相談ができる」/「相談にのってあげることができる」、そういう仲間が職場に大勢いることはとても幸せなことだと思っています。しかし、相対的にかもしれませんが、特に若い世代の方達は、「仕事が終わってまで、職場の人間関係に振り回されたくない」と考える傾向が強いようです。それもわからないわけではありません。また、職場と人間関係と、プライベートの友人関係は別物だと考える方も多いかもしれません。私のばあいは、職場の中にも外にも、そういう人間関係が広がっているので、もはやあまり気にすることもありません。ただし、酒の量は気をつけないといけませんね。健康は大切です。

堤次男さんの送別会

■昨晩は、瀬田事務部長を務められた堤次男さんの送別会でした。場所は、京都市役所のそばにある「フォーチュンガーデン京都」です。相当の酒豪でいらっしゃいます。ということで、退職の記念として、勇名な山口県の日本酒「獺祭」、そしておいしいもの巡りの「旅行券」がプレゼントされました!堤さん、ありがとうございました。

■私と堤さんとの思い出は、酒です。堤さんとは、農学部を設置するための会議でご一緒させていただきました。会議の慰労で、何回か宴会を持ちましたが、二次会では祇園にある堤さんがよくご存じのお店に連れていっていただきました。懐かしいですね。もっとも、堤さんは「梯子酒」がお好きで、途中から次のお店に移動されました。また、瀬田界隈のお店で開催された瀬田事務部の懇親会にもご招待いただきました。そのときは、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」がプロデュースした「純米吟醸無ろ過生原酒 北船路」も、持ち込みで楽しんでいただきました。また、これはまったくの偶然ですが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でもお会いしたことがあります。その時は、本当にびっくりしました。3月でご退職になりますが、これからも酒席をご一緒できればと思っています。

■しかし、「利やん」関連のエントリーが続いてしまいました。4つも…。でも、たまたま偶然なんです。

「利やん」の表彰状

■2月27日に第8回「びわこレイクサイドマラソン」 をエントリーしました。そこでもお知らせしましたように、「チーム利やん」からは6名の方が入賞しました。先日のことですが、「入賞された方達の賞状が全部そろったのでお店の壁に飾った」との連絡が、「利やん」のマスター(チーム利やん」のオーナー)からLINEで届けられました。実に壮観ですね!!上の段は、第6回と第7回の賞状、下の段が今回の賞状です。下の段6名のうち、4名の方達が龍谷大学の関係者です。仕事に励みながら、身体を鍛えておられる龍谷大学が誇るアスリートの皆さんです。奥村さん、世雄さん、原さん、竹ノ内さん。優勝こそないものの、それぞれ2位、4位、5位、6位と見事に入賞されました。素晴らしいです!!

世界農業遺産・都市計画マスタープラン・プチ同窓会

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■昨日は、午前中が滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんと「第8回 世界農業遺産プロジェクト推進会議」。申請のコアになる部分の考え方に集中して議論を行いました。午後からは、大津市役所に移動しました。14時から「都市計画マスタープラン」の答申式が行われました。ということで、私には珍しく昨日はスーツを着ていました。大津市都市計画審議会の青山吉隆会長、審議会委員で大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会部会長の宗田好史さんとご一緒でした。私は、特に何か説明したりする役割はなく、審議会の委員やマスタープラン案策定専門部会の職務代理者という立場で座っているだけでしたが、これでマスタープランを作る仕事はこれで終了しました。もちろん、マスタープランは計画でしかなく、ある意味、これから大津のまちづくりが新たなスタート地点に立ったという感じでしょうか。NHKの夕方のニュースでもこの答申式の様子が流れたようです。答申式のあとは、市長や都市計画部の幹部の皆さんと中心市街地の今後の在り方について懇談をした後、帰宅することにしました。

■市役所の庁舎を出ようとすると、お世話になった職員のIさんが追いかけてこられました。「ぜひ見て欲しいものがあります」とおしゃるものですから何かと思ったら、先日の第8回「びわ湖レイクサイドマラソン」を走られた時の記録証でした。知らなかったのですが、12kmの部にIさんも出走さていたのです。素晴らしい。私が「びわ湖レイクサイドマラソン」を「チーム利やん」で走っていることを知っておられたことから、わざわざ記録証を見せに来てくださったのでした。とても嬉しい!! ぜひ、来年の「レイクサイドマラソンは」は「チーム利やん」で登録して走ってください。

■さて、いったんは帰宅したのですが、晩になって再び大津の街中にでかけることにしました。昨晩は、脇田ゼミ6期生の坂本昂弘くんと岩田麻希さんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、プチ同窓会を開催したからです。まあ、同窓会というよりも、卒業生との飲み会といったほうが正確かもしれません。このお2人は、卒業してから6年目になるのだそうです。化粧品会社の社員である岩田さんは、「ゼミOG岩田さんとの偶然の再会」「ゼミOGによる「就活メイクセミナー」in 深草キャンパス 」「2回目の「就活メイクセミナー」 」 といったエントリーでも紹介しましたが、毎年、龍谷大学の深草キャンパスでメイクセミナーを開催してくれています。坂本とは、彼のルーツになる高島氏朽木にある古屋という山村で再会しました。昨年の夏に、消えかかった古屋の伝統芸能させるための取り組みのなかで、坂本くんと再会しています。詳しくは「朽木古屋「六斎念仏踊」の復活」 をご覧ください。このように、個別には岩田さんや坂本くんと卒業後も交流が続いているのですが、この学年全体としてはまだ同窓会をもつことができていません。ぜひ、開催していただきたいものです。よろしくお願いいたします。

■夜中に、同窓会を楽しんでいた私に、「利やん」のマスターが現在と10年前を比較できるようにと、わざわざLINEで写真を送ってきてくれました。「利やん」では焼酎のボトルをキープするたびに記念の写真を撮るので、お店にはデータが残っているのです。3枚目の写真は、10年前のものです。2007年3月12日の日付が入っています。写真に写っているのは、当時、大学院で私の授業を履修していた社会人院生の皆さん、そして総合地球環境学研究所のプロジェクトで研究員のOくん、Oくんの後輩で、たまたま個人的に修士論文のアドバイスをしていた当時、京都大学大学院の院生だったSくん。この当時は、私のゼミには様々な方達が集まっていました。楽しかったな~。一番奥にいるのが私ですが、こうやってみると、若い!太っている!髪の毛がある!髪が黒い!髭も黒い!眼鏡が丸くない、人相が悪い…今とは雰囲気が違います。マラソン等を走り始めたのが2012年ですから、その5年も前のことになります。10年前…。数年前のことのように思いまが…現実は10年前なんです。あの頃、10年後の現在の自分の状況を全く想像できませんでした。この10年の間には、本当にいろいろありました。それでも「あっという間だったな」というのが印象です。この時一緒だった皆さんも、それぞれの道を歩まれています。

【追記】

■こちらのエントリーにも書きましたが、「利やん」では、焼酎がキープできます。キープするたびに、周りの人たちと一緒に記念写真を撮ってくれます。お店では、その写真をカードにして瓶にぶら下げてくださいます。1月に、そのカードが100枚になりました。14年かけて100本をキープしたということになります。もちろん、1人で飲んでいるわけではありません。「利やん」は私にとって、異業種交流やまちづくりの交流の場であり、応接間であり、リビングでもあります。大切な場所です。ですので、他の皆さんと一緒に、時には宴会に供出して飲むことが多いわけです。そんなこんなで100本です。10年前の写真をみると、焼酎のボトルには、数枚のカードしかぶら下がっていません。細かいことですが、現在のカードの厚みをみると、「あっいう間だったな」と感じつつ、同時に「歴史」も感じてしまいます。

■ところで、カードが増えてくると、瓶が倒れやすくなります。そこで、どんどん増えてきたカードはお店の方で保管されています。また、写真のデータはパソコンできちんと管理されています。昨日は、保管されているカードの方を、店員さんが整理されていました。韓国の建国大学の金才賢先生と金先生に指導を受けている院生の皆さんを「利やん」に招待したときに、このカードのシステムに非常に強い学問的な関心を示されました。人と人の関係・つながりが記録されるこのカードシステム、大切だと思います。

第8回「こなん水環境フォーラム」

■一昨日のことになりますが、昼間は龍谷大学のシンポジウム「玄奘三蔵の説話と美術」に、夕方からは尼崎の西正寺のイベント「『街が背負う悲しみ』とそこで暮らす私たちの心」に参加するつもりでした。ところが、ここしばらくの疲れがたまってしまい、用心して、1日お休みをいただき、自宅で休養することにしました。残念でしたが、年齢もだいぶきていますし、身体のちょっとしたシグナルをキャッチして調整する必要があります。一日休養することで、だいぶ疲れが取れました。

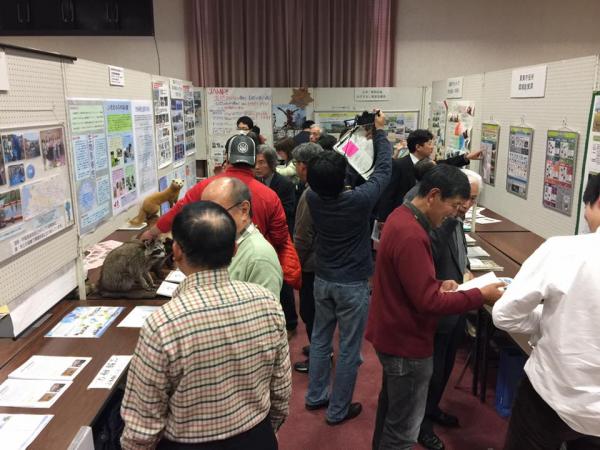

■疲れが取れたので、昨日は予定通り、草津市で開催された「第8回こなん水環境フォーラム つながろう!人と人、人と自然・生きもの!-生物多様性って何だ?-」に参加しました。つい先日のことなんですが、「総合地球環境学研究所」のプロジェクトのブースを出展することになったのです。ブースには、地球研の研究員である淺野悟史くんが作成したくれたポスターを貼りました。ポスターの内容は、淺野くんが中心となって甲賀市甲賀町小佐治で農家の皆さんと一緒に取り組んだ、「しあわせ環境ものさし」についてです。「幸せの環境ものさし」とは、生物指標の一種なのですが、詳しくは、以前のエントリーをご覧いただれればと思います。私の専門は生物学ではないので、いささか役不足なのですが、なんとか「展示ブース巡り&意見交換」で多くの皆さんにご説明させていただくことができました。また、地球研のプロジェクトをアピールできたように思います。

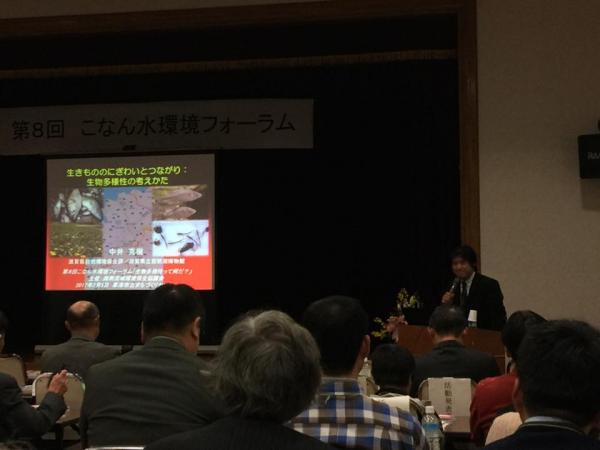

■当日は、この「展示ブース巡り&意見交換」の前には、かつて滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していた時の同僚中井 克樹さんが基調講演をされました。一般の方たちにもわかるように、「生物多様性」について、わかりやすく解説をしてくださいました。ありがとうございました。中井さんと会うのも久しぶりでした。基調講演のあとは、活動発表でした。「エコアイディアキッズびわ湖」、「渋川いきものがたり作成支援委員会」、「湖南企業いきもの応援団」の3団体が報告を行いました。どの団体もその活動の内容というか、レベルの高さには驚きました。「渋川いきものがたり作成支援委員会」は草津市内にある渋川小学校と地域住民の皆さんの取り組み、「湖南企業いきもの応援団」は草津市を流れる狼川流域を中心とする12社が連携して、狼川の生物や水質の調査を継続されています。どの団体の活動も、社会的に高く評価されています。

■「展示ブース巡り&意見交換」の後は、琵琶湖の湖魚を楽しみながら「交流会」を開催しました。なんと悲しいことに、アルコールは無しです…が、仕方ありませんね。写真はありませんが、雨の魚ご飯、蜆の味噌汁も美味しくいただきました。

551で昼食

■大切な資料等をまとめておいたのですが、それがなかなかみつかりません。ちょっと絶望的な気分になっていたのですが、朝、もう一度気を取り直して自宅の書斎を探索していると、書類の山の一番下から無事にその資料を発掘することができました。思わず、といっても小さな声ですが、歓声をあげてしまいました。まあ、普段の整理が悪いものですから、こんなことになってしまいます・・・。一度、研究室も書斎も、徹底的に整理をします。

■書類を発掘したあと、今日は深草キャンパスに向かいました。写真は、今日の昼食です。昼からの会議の提案資料を読み込みながら、その内容を再度頭に入れなおす作業と並行しながら「551の豚まん」を楽しみました。しかし、仕事をしながらというのは、せっかくの「551」が…なんですが、仕方がありません。「551」は、本当に和風の味付けです。醤油の味付けがベースだからそう感じるのですね。深草での会議が終わったら、すぐに瀬田キャンパスに行きます。研究部と社会学部教務課で事務処理をして教授会と研究科委員会。「551」パワーで乗り切ります。あっ、晩は学部の懇親会でした・・・。いろいろたまっておりますが、頑張ります。

中津川の「栗きんとん」と「平田国学」

■この前の土曜日と日曜日、ひとつ前のエントリーでも報告しましたように、岐阜県の中津川市に出張してきました。帰りに、中津川市の蛭川の老舗の和菓子屋、創業百有余年の「菓舗ひとつばたご」さんで、職場の皆さんからリクエストのあった「栗きんとん」を購入しました。職場の皆さんへのお土産だったのですが、どういうわけか私にもひとつお裾分けしていただきました。いつも思うことですが、中津川の「栗きんとん」は上品な味わいです。お店の中は、ひな祭りの飾りつけがされていましたが、その後ろには書が飾ってありました。「栗は栗の味で」。地元の書家の作品とのことでしたが、中津川の「栗きんとん」にぴったりの書ですね。

■ところで、中津川は「栗きんとん」の発祥の地なのだそうです。中津川の中心市街地からは、立派な山が見えます。2,91メートル恵那山です。この恵那山の山裾に栗がたくさん収穫されてきたようで、その栗を使った和菓子でとても有名です。「栗きんとん」もそのような和菓子の代表です。中津川は、中山道の46番目の宿場町です。京の都と江戸との間を多くの人びとが行き来しました。そのような人の行き来のなかで、京や江戸の様々文化が中津川にも届けられました。そのような文化を受け止めたのが、この土地の豪商たちです。そのような文化のひとつとして、豪商たちは「茶の湯」を楽しみました。中津川の和菓子文化はそのような「茶の湯」とともに発展してきたと聞いています。

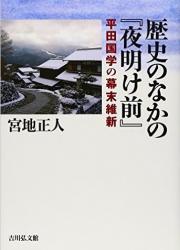

■もちろん中山道が中津川にもたらしたものは「茶の湯」だけではありません。幕末期の中津川の豪商たちは、こぞって平田国学に入門し、来るべ理想の社会を実現するために、当時の政治状況を把握するための情報ネットワークを築き上げたというのです(理想は実現しませんでしたが…)。中山道とともに情報が行き交ったのです。日本の幕末期を考えるうえで、中津川はとても重要な地域だったのです。そのことを島崎藤村は『夜明け前』で描写しています。また、最近みつけた本ですが、『歴史のなかの「夜明け前」 平田国学の幕末維新』(著・宮地正人、吉川弘文堂)でも解説されているようなので、実際に読んでみようと思っています。地域づくり・まちづくりのお手伝いをするために、中津川に通ってきましたが、すぐに関西に戻らねばならず、じっくりこの地域のことを勉強してきませんでした。今更なんですが、今からでも・・・とも思っています。そのうえで、こんどは「仕事」ではなく、個人の「楽しみ」として中津川の歴史探訪をしてみたいなあと思っています。

■もちろん中山道が中津川にもたらしたものは「茶の湯」だけではありません。幕末期の中津川の豪商たちは、こぞって平田国学に入門し、来るべ理想の社会を実現するために、当時の政治状況を把握するための情報ネットワークを築き上げたというのです(理想は実現しませんでしたが…)。中山道とともに情報が行き交ったのです。日本の幕末期を考えるうえで、中津川はとても重要な地域だったのです。そのことを島崎藤村は『夜明け前』で描写しています。また、最近みつけた本ですが、『歴史のなかの「夜明け前」 平田国学の幕末維新』(著・宮地正人、吉川弘文堂)でも解説されているようなので、実際に読んでみようと思っています。地域づくり・まちづくりのお手伝いをするために、中津川に通ってきましたが、すぐに関西に戻らねばならず、じっくりこの地域のことを勉強してきませんでした。今更なんですが、今からでも・・・とも思っています。そのうえで、こんどは「仕事」ではなく、個人の「楽しみ」として中津川の歴史探訪をしてみたいなあと思っています。

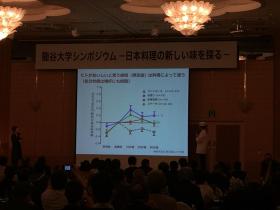

龍谷大学シンポジウム「日本料理の新しい味を探る」

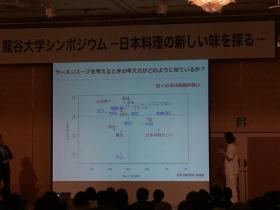

■一昨日は龍谷大学のシンポジウムに参加…といっても、研究部の職員の皆さんと一緒に運営側として参加しました。来賓の受け付け係と、一応、統括…というか責任者として参加です。昨年に続き、龍谷大学(食と農の総合研究所付属「食の嗜好研究センター」)、NPO法人日本料理アカデミー、日本料理ラボラトリー研究会の主催によるシンポジウムです。場所は京都の二条城前にある「ANAクラウンプラザホテル京都」、テーマは「日本料理の新しい味を探る」です。参加された料理人の皆さんが、日本料理の出汁の基本である昆布や鰹節をベースにせずに、日本料理の持っている潜在的可能性を引き出すための挑戦、日本料理の伝統を大切にした上での新たな挑戦をされました。その挑戦を、シンポジウム終了後、ラーメンのスープという形で少しずつ味わうことができました。多くの皆さんにご来場いただきました。ありがとうございました。

■シンポジウムは第1部と第2部に分かれて行われました。第1部では、「食の嗜好研究センター」の伏木亨センター長からの趣旨説明が行われた後、「研究者VS.料理人」という2つの対談が行われました。1つめは、山崎英恵・副センター長と「京料理 木乃婦」の高橋拓児さんの対談でした。画像は、その対談の時に上映されたパワーポイントの一部です。日本料理でもない、西洋料理でもない、中華料理でもない、基本の「コア」の部分を抽出すことに挑戦されたことがわかりました。「料理の国籍をはずしながら、共通点(コア)をあだり出し、どの料理からも同じ距離の味わい」を作り出し、それをベースにラーメンのスープにしようというのです。そのあとは、味の素株式会社イノベーション研究所の川崎寛也さんとフレンチレストラン「レフェルヴェソンス」の生江史伸シェフの対談でした。こちらも興味深い内容でした。科学的な分析と繊細な料理人の経験知とがうまく交叉する対談だったと思います。いずれ、このシンポジウムの報告書が出されることになると思いますので、詳しい内容はそちらをご覧いただければと思います。

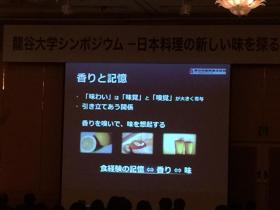

■第2部は、京都の老舗料亭の料理人の皆さんによるプレゼンテーションでした。それぞれに、いろいろ工夫を凝らされていることがわかりました。ただし、ここでは料理人の方のプレゼンテーションではなく、「香り」の研究をされている企業のプレゼンテーションを紹介したいと思います。長谷川香料株式会社総合研究所の網塚貴彦さんのプレゼンテーションです。網塚さんは、「味わい」は「味覚」と「臭覚」が大きく寄与しており、お互いに引き立てあう関係にあると説明されました。人間は、香りを嗅いで、味を想起します。「食経験の記憶」と香りと味が関係しあっているのです。人間の味覚という感覚は大変繊細というか、興味深いものですね。そこで、網塚さんは、「香りで味を感じられるか」ということに挑戦されました。テーマは、すき焼きと味噌ラーメン。それぞれコップの中身はお湯なのですが、人工的にすき焼きと味噌ラーメンの香りを再現しているのだそうです。もし、そのお湯を飲んで味が感じられるのならば、それは「記憶味」だというのです。非常に面白いなあと思いました。

■これは、ラーメンの試食風景です。みなさん、非常に満足されたご様子でした。

■この日のシンポジウムは、10時半から始まりましたが、私たち運営側のスタッフは、会場の「ANAクラウンプラザホテル京都」に8時集合でした。職員の皆さん朝早くからご苦労様でした。もちろん、これだけのシンポジウムを開催しようと思うと、かなりの準備期間が必要です。担当の職員の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。

【追記1】■シンポジウムの終了後、懐かしい方に声をかけていただきました。2009年に開催された第1回「大津ジャズフェスティバル」で一緒に実行委員を務め、ジャズフェスティバルの当日は環境班で一緒にゴミ拾いをした「やおちゃん」でした。龍谷大学瀬田研究部の職員さんと、英会話教室でお友達なんだそうです!! 世間は狭いです。「やおちゃん」、声をかけてくれてありがとう〜‼︎ ジャズフェスの後片付けをして帰宅する時、確か、京阪の石場駅から膳所駅まで電車で移動したのですが、向かいに座った「やおちゃん」が疲れた私に甘いをお菓子を分けてくれたのを今でも記憶しています。「やおちゃん」にこんなところで再開できるとは!!

今日は滋賀県庁

■昨日は大津市役所でしたが、今日は滋賀県庁です。琵琶湖環境部のいくつかの課に用事がありました。県庁は昼からでしたので、昼食は大津駅前の「ラーメンひばり」へ。いつもこのお店では「汁なし担担麺」を注文しているのですが、今日はラーメンにしました。「まろやか魚介・全部のせ」。まろやかな鶏スープと魚介のダブルスープ。全部のせなので、味玉と肉増し。美味しくいただきました。こちらのラーメンは、「全部のせ」といっても、私のようなおじさんでも大丈夫な量です。しかも、仕事が細かいというか、ここのラーメンはとても繊細です。見た目も美しい。濃醇な鶏のスープの安定した味をベースに魚介の出汁から作ったスープがアクセントを加えます。そのスープが、細麺によく合います。

■昨日は大津市役所でしたが、今日は滋賀県庁です。琵琶湖環境部のいくつかの課に用事がありました。県庁は昼からでしたので、昼食は大津駅前の「ラーメンひばり」へ。いつもこのお店では「汁なし担担麺」を注文しているのですが、今日はラーメンにしました。「まろやか魚介・全部のせ」。まろやかな鶏スープと魚介のダブルスープ。全部のせなので、味玉と肉増し。美味しくいただきました。こちらのラーメンは、「全部のせ」といっても、私のようなおじさんでも大丈夫な量です。しかも、仕事が細かいというか、ここのラーメンはとても繊細です。見た目も美しい。濃醇な鶏のスープの安定した味をベースに魚介の出汁から作ったスープがアクセントを加えます。そのスープが、細麺によく合います。

■腹ごしらえをした後、琵琶湖環境部へ。なんといいますか、ちょっとアウェーな雰囲気を感じつつ?!、そういう職場の雰囲気の中で、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトに関連する案件の相談を、長年お付き合いのある職員Mさんにさせていただきました。お忙しい中、貴重な時間をとっていただきました。もっとも、Mさんは途中で部長室に行く用務が発生されたようで、相談は一時中断。定時退庁の後に、時間をとってくださることになりました。ありがとうございます。そのあとは、別の課で、琵琶湖環境部が所管されている「マザーレイク学術フォーラム」や「滋賀県ヨシ群落保全審議会」関連の書類を提出し、平湖・柳平湖での春からの調査に関する打ち合わせを若手職員の方と一緒に行いました。この調査も、総合地球環境学研究所の研究プロジェクト関連の調査です。現在、平湖・柳平湖の環境再生のお手伝いをしていますが、圃場整備や河川改修、そして琵琶湖総合開発が行われる以前の平湖・柳平湖の環境は、今とは全く異なっていました。そのことを、「つながり再生構築事業」に関わる中で、地元の皆さんにいろいろお話しをお聞かせいただきました。

・暮らしが内湖とともにあったこの地域の文化を次世代に継承していくために、身の丈にあった(自分たちで維持管理ができる)ビオトープがつくりたい。

・ 昔は、農作業にいくときに必ず内湖を通った。今は、暮らしと切り離された遠い存在になってしまっている。ビオトープは集落のそばにつくりたい。

・ 現在、内湖の維持管理の作業が大変。維持管理することが、少しでも集落にとって経済的プラスになるような仕組みをつくりたい。/

・かつては、内湖に釣にくる人たちを対象に、駐車場やマッチの販売等をしてこずかいを稼いでいた。励みになっていた。

・ラムサール条約の関係で、全国から子どもたちがやってきて、田舟に乗ったり、淡水真珠やイケチョウガイをみてとても感動していた。このような感動を地元の子どもたちにも味合わせたい。

・ 50歳ぐらいから下の人たちは、田舟の艪をこいだ経験がない。河川改修、圃場整備等で、水路で移動することがなくなってしまったから。艪こぎの競争とかできたら、盛り上がるのでは。田舟を使った遊びもできたらいい。

・夢を実現していくためにも、ひとつひとつ取り組みの成果や効果を確認していく必要があるのでは。

■総合地球環境学研究所の私たちの研究プロジェクトでは、このような地元の皆さんの思いを実現するために、何ができるのか、いろいろ検討をしていますが、そのうちの一つして、かつての内湖の水辺環境がどのように認識されていたのか、その水辺環境をどのように利用・活用していたのか、年配の皆さんの「体験と記憶」の中にある内湖に関する語りを、圃場整備や琵琶湖総合開発前に測量された地図に落として行く…そのような調査です。そのような一人一人の内にある内湖にある「体験と記憶」を「見える化」し、地域で共有できるような地域資源にして行くことがこの調査の目的です。春から始まるこの調査の進捗状況、そのうちにこのブログでお知らせすることができるのではないかと思っています。

【追加】■トップの写真ですが、本文とは特に関係ありません。浜大津港から撮った比良山です。iPhoneのカメラでは小さくした写りませんが、肉眼ではもっと大きく見えます。

「都市計画マスタープラン」と「うまいトンカツ」

■昨日の午前中は大津市役所で第124回都市計画審議会が開催されました。審議案件は2つありましたが、そのうちの1つが「都市計画マスタープラン」に関するものでした。2014年8月から委員を務めてきた「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」では、部会の委員の皆さんと一緒に深い議論を行ってきました。また、市民の皆さんと一緒にフォーラム、シンポジウム、ワークショップ等にも参加してきました。相当の時間と手間をかけてきましたが、これからの「人口減少社会」に相応しい「都市計画マスタープラン」(案)がやっと完成しました。今回の都市計画審議会では、この(案)をお認めいただき、あとは市長に答申するだけの段階まできました。とりあえず、一段落です。事務局の皆様、ご苦労様でした。特にマスタープランをご担当され、真摯に取り組まれた職員の皆さんには、心よりお礼を申し上げたいと思います。お世話になりました。

■昨日の午前中は大津市役所で第124回都市計画審議会が開催されました。審議案件は2つありましたが、そのうちの1つが「都市計画マスタープラン」に関するものでした。2014年8月から委員を務めてきた「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」では、部会の委員の皆さんと一緒に深い議論を行ってきました。また、市民の皆さんと一緒にフォーラム、シンポジウム、ワークショップ等にも参加してきました。相当の時間と手間をかけてきましたが、これからの「人口減少社会」に相応しい「都市計画マスタープラン」(案)がやっと完成しました。今回の都市計画審議会では、この(案)をお認めいただき、あとは市長に答申するだけの段階まできました。とりあえず、一段落です。事務局の皆様、ご苦労様でした。特にマスタープランをご担当され、真摯に取り組まれた職員の皆さんには、心よりお礼を申し上げたいと思います。お世話になりました。

■「都市計画マスタープラン」の完成により、まちづくりのスタート地点に立つことができました。スタートはこれからです。絵に描いた餅…のようなマスタープランでは意味がありませんから。この「マスタープラン」を上手に活用しながら、地域ごとの、切実で具体的な個別の問題を解決していくために、実際のまちづくりの活動を始めなければなりません。「人口減少時代」には税収が低下し、これまでと比較した場合、相対的に行政サーピスは低下していくことになります。そのため、地域社会の中に「共助の仕組み」をどのように作っていくのかが重要になってきます。都市計画部だけでなく、市民部、福祉こども部、保健部、産業観光部…といった様々な部署間連携による、「共助の仕組み」づくりへの支援が必要になってくるでしょう。私も、大津市民として、大津市にある大学の教員として、そのような「共助の仕組み」づくりに関わっていけたらと考えています。

■審議会終了後は、大津市社会福祉協議会から大津市役所に出向している植松美穂さん(龍谷大学社会学部卒業生)と、市役所前の「とんかつ棹」へ昼食を摂りに行きました。「1人ではトンカツ屋さんには入れない…」という植松さんのご要望にもとづき、爺やの私が付き添ったという形になりました。トンカツデート⁈が実現したわけです。植松さんとはひさしぶりにお会いしまたが、「とんかつ棹」もひさしぶりでした。このお店のトンカツ、相変わらずの美味しさでした‼︎ 豚肉の肉質がかなり上等なんですよね〜。また、トップ写真のトンカツの断面を見ていただいてもわかるように、抜群の火の通し方なんです。植松さんは、ヒレカツ定食を、私はロースカツ定食のキャベツ大盛り・ご飯小盛りをお願いしました。植松さんとは、以前、大津駅で出会い、そのまま彼女を拉致して(本人の許可を得て)いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」に連れて行ったことがあります。「また、連れていってください」ということで、「利やん」での再会を約束しをして、私は瀬田キャンパスに向かいました。午後からの研究部の会議…。こちらもあと1ヶ月半です。頑張ります。