龍谷大学社会連携・社会貢献活動報告会2016

■昨日は、龍谷大学深草キャンバスの22号館で「龍谷大学社会連携・社会貢献活動報告会2016」が開催されました。記念講演は、島根県隠岐郡海士町の町長である山内道雄さんでした。講演の題目は「ないものはない〜離島の挑戦」。行財政改革を中心とした「生き残るための守りの戦略…短期作戦」。第一次産業の再生による「生き残りを賭けた攻めの…中長期戦略」、人が人を呼び、人と人とのネットワークが生まてきたプロセス…。まるで伝染していくかのように人々の意識がポジティブに変化し、そのようにポジティブに変化した人たちがつながり、そして人を呼び寄せ…とても興味深く拝聴しました。

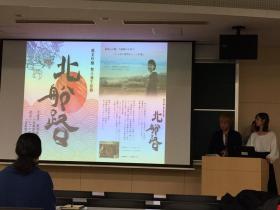

■記念講演の後は、学生団体の事例紹介です。①「まごころでつくろう!〜高齢者のいきがい・居場所づくり〜」、②「防災意識啓発活動〜震災復興支援活動の経験を活かして〜」、➂「農村と都市の交流を通じた地産地消と取り組み」。➂がうちのゼミ生たちがやっている「北船路米づくり研究会」の報告でした。指導している教員の立場からすれば、いろいろあるのですが、来場された皆さんからは高く評価していただきました。水戸くん、藤井くん、左川さん、頑張りました。

■引き続いて、福知山公立大学教員の杉岡秀紀さんから、「地域連携型学習(Community Based Learning)の展開について」ご講演いただきました。最近の大学教育でよく話題になっている「CBL教育」に関して、丁寧にご説明いただ後、杉岡先生ご自身が手がけてこられてきた「CBL」の事例をご紹介いただきました。以下は講演の「まとめ」です。

【CBLの課題】

①CBLに対応できる教職員育成

②CBLを支える学習支援体制

③学生の中での温度差(2:6:2問題)

④地域理解のパートナー

⑤学習成果の評価の困難性

■この5つのこと、本当にそのとおりです。まず①について。多くの教員は、CBLなんてしたくないんですよね〜。現状では、自ら進んでCBLに取り組む教員は、少数派でしかありません。②ですがそのような少数派の教員を支える学習支援体制もほとんどありません。多くの大学では、CBLと呼びれる教育に取り組む教育の自助努力に頼っているというのが現状だと思います。⓷、これは事例紹介をしてくれた学生たちが一番実感していることです。「北船路米づくり研究会」の場合も同様です。特に、研究会の場合は、学生たちの主体性に基づいてやっています。単位や評価があるわけではありません。そして④なんですが、これも非常に重要です。CBLに取り組む以前に、大学と地域の信頼関係ができていなくてはいけません。そのような信頼関係は、突然出来るものではありません。時間がかかります。急にCBLをやろと思ってもできるわけではありません。最後の➄、これも難しいですね。通常、CBLは学生たちはグループで活動に取り組むことが多いのですが、当然、温度差(2:6:2問題)が生まれてきます。また、テストやレポートを読んで評価するようなわけにはいきません。

■杉岡さんの講演の後は、会場を移して、ポスターセッションと交流会になりました。龍谷大学の社会連携・社会貢献に関わる活動紹介とこれらの活動から誕生した物産品等がふるまわれました。北船路米づくり研究会がプロデュースした「純米吟醸酒 北船路」も会場の皆さんに楽しんでいただきました。

【追記】■この報告会の事務方を務めた職員の方から、以下のようなメッセージをいただきました。

研究会の学生3名も素晴らしい発表で藤井くんの堂々とした発表、水戸くんの物怖じせずしっかりと自分の言葉で講師とセッションする姿に彼らにお願いして良かったと本当に思うと同時に本学の学生を誇らしく思いました。いつも思いますが龍大職員で良かったと思えるひと時でした。ありがとうございました!

■素敵なメッセージです。学生たちも、参加された方達から評価していただいたようで、良かったなと思っています。もっとも、学生に対する評価の基準が、私の場合、厳しすぎるのかもしれませんね。これまでCBLとか、気にせずに取り組んできているのですが、結果として、CBLで期待されている学習効果を、学生たちも少しは獲得しているのかもしれませんね。

山科 義士祭

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、日曜日の午後は、夏原グラントの「環境保全活動交流会」が草津市の草津市立まちづくりセンターを会場に開催されました。というわけで、昼食はJR山科駅の改札を出たところにあるいわゆる「立ち食いうどん」屋で簡単に済ませることにしました。山科駅は電車を乗り換える駅であること、定期があることから改札の外に出ることができるのです。とはいっても、実際には椅子があって座ることができるので立ち食いではありませんが。

■写真は、その昼食後に撮ったものです。提灯に「山科 義士祭」とあります。元禄15年(1702年)12月14日 (旧暦)は 、あの「忠臣蔵」(ちゅうしんぐら)の大石内蔵助が吉良邸に侵入し、吉良上野介を討ちとった日です。ということで、山科では14日に「山科 義士祭」が開催されています。でも、なぜ山科なのか…。歴史の教養や、「忠臣蔵」のストーリーに詳しい方だとすぐにわかるのですが、私はそうではありまんでした。若い学生の皆さんの中にも、大石内蔵助や吉良上野介といってもご存知ない人もいるでしょうね。Wikipediaですが、以下に「赤穂事件」の解説を引用しておきます。

赤穂事件(あこうじけん)は、18世紀初頭の江戸時代元禄期に起きた事件で、江戸城松之大廊下で、高家旗本の吉良上野介(きらこうずけのすけ)に斬りつけたとして切腹に処せられた播磨赤穂藩藩主の浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)に代わり、家臣の大石内蔵助以下47人が吉良を討ったものである。

この事件は、一般に「忠臣蔵」と呼ばれるが、「忠臣蔵」という名称は、この事件を基にした人形浄瑠璃・歌舞伎の『仮名手本忠臣蔵』の通称、および、この事件を基にした様々な作品群の総称である。これら脚色された創作作品と区別するため、史実として事件を述べる場合は「赤穂事件」と呼ぶ。

なお、浅野が吉良に斬りかかった理由は、史実としては不明である。赤穂事件を扱ったドラマ・映画等では、浅野が、吉良から要求された賄賂を拒否した事で起きた吉良による嫌がらせを原因として描かれ、また主君の浅野に代わり、家臣が、吉良を討った「仇討ち」事件として描かれることが多い。しかし、事件当時、「仇討ち」は、子が親の仇を討つなど、目上の親族のための復讐を指した。本事件を、「仇討ち」とみなすか「復讐」とみなすか、その意義については論争がある[1]。

■赤穂城を幕府に明け渡したことから、大石内蔵助はこの山科の地に潜伏し、浅野家の再興を画策していたのだそうだ。結果として、お家断絶が確定したため、討ち入りが実行されることになったようです。で、映画やドラマでの「忠臣蔵」なんですが、もともとは、赤穂事件を題材にした人形浄瑠璃や歌舞伎の『仮名手本忠臣蔵』がルーツです。赤穂事件を題材にしたといっても時代設定は、室町時代です。教養がないので調べてみると、奥が深いですね〜。芝居小屋の経営が厳しくなった時に上演すると、必ずといって良いほど満員御礼になる人気だったそうです。平安時代の菅原道真の失脚事件を扱った「菅原伝授手習鑑」(すがはらでんじゅてならないかがみ)や、源義経の悲劇を題材にした「義経千本桜」についても、同様に人気のある演目ですが、そのいずれもが歴史上の有名人の悲劇を扱ったものです。この手のストーリーの展開は、日本人のメンタリティーと共振しやすいのかしれません。

■ところで、この山科の「義士祭」ですが、1974年(昭和49年)に始まったそうです。元々は農村地域であった山科が、高度経済成長期に急激に住宅地へと変貌し、従来のコミュニティのあり方が大きく変化したことから、新たなコミュニティづくりが必要となり、その一環として始められたのだそうです。この辺りの「歴史的」な経緯について、もうすこし詳しく知りたいと思います。

近年になっても山科は長い間、田園風景が広がるのどかな土地でした。

しかし、昭和30年代後半から40年代の高度成長期、急速に宅地開発が進められ、人口が急増しました。昭和30年に約3万5千人だった人口が昭和40年には6万4千人、昭和50年には13万6千人と10年間のスパンでほぼ倍増しています。

このような急激なまちの開発や人口増は、それまでの地域コミュニティに大きな変革を迫ることにもなりました。「山科義士まつり」は、このような中、大石内蔵助良雄が浅野家再興に尽くしながら叶わず、吉良邸討ち入りを決意する間、京都・山科の地に隠棲した史実にちなみ、内蔵助と赤穂の義士たちをしのぶとともに、山科の住民と企業、行政が一体となり、地域の健全なコミュニティづくりのために連帯感を育成、高揚することを目的として、昭和49年から始められました。

山科区全13学区の自治連合会と山科区地域女性連合会、山科経済同友会を中心とした山科義士まつり実行委員会では、毎年創意工夫を凝らし、手づくりのまつりを運営しています。

行列途中の舞台では、東映太秦映画村の協力を得て、「刃傷松の廊下」や「切腹」「連判状改め」「討ち入り」などの芝居が迫力いっぱいに展開されるほか、可愛らしい幼稚園児による子ども義士隊や女性陣による「大石音頭」、「元禄花見踊り」が華を添えます。

更に、まつり当日の写真を対象に「山科義士まつり写真コンクール」が実施され、勇壮な義士の行列や沿道のところどころで上げられる勇ましい勝どきもなかなかのシャッターチャンスとなっています。

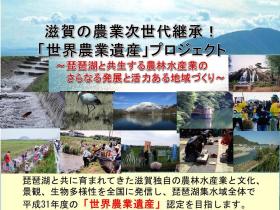

第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議

■今週の火曜日、朝9時から滋賀県庁の合同庁舎で「第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議」が開催されました。滋賀県庁農政水産部の世界農業遺産申請に取り組む職員皆さんの会議ですが、会議の進行は本学農学部の竹歳一紀先生が担当され、私もアドバイザーとして出席しています。

■今週の火曜日、朝9時から滋賀県庁の合同庁舎で「第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議」が開催されました。滋賀県庁農政水産部の世界農業遺産申請に取り組む職員皆さんの会議ですが、会議の進行は本学農学部の竹歳一紀先生が担当され、私もアドバイザーとして出席しています。

■今年度から始まったプロジェクト推進会議も、今回で5回目になりました。少しずつですが、議論を前進させてきました。議論の中で、滋賀県の農林水産業に関するさまざな「素材」がほぼ出揃いました。あとは、その「素材」をどう構造化させていくのかということになります。どの「素材」に一番フォーカスを当てるのか。何が幹で何が枝葉なのか…。その辺りのことを、会議の参加者全員が納得いく形でクリアにしていかねばなりません。世界農業遺産に限りませんが、いろんな要素の「ちゃんぽん」になってはいけないと思う。ということで、今回はすでに世界農業遺産に認定された地域のデータを参考に議論を行いました。ただし、世界農業遺産(そして日本農業遺産)は、琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業を盛り上げていくための一つのステップです。いつも、より大きな視野(戦略)の中に、世界農業遺産申請準備の作業を位置付ける必要があります。世界農業遺産に認定されることがゴールではなく、生産者と消費者がともに地域社会の「食と農」を支え合うような関係や基盤を作っていくためのひとつのステップだと思うのです。

■というわけで…ではないのですが、昼食はあえて「ちゃんぽん」にしました。リニューアルされた大津駅の中にある「近江ちゃんぽん」です。「野菜一日盛り」で注文しました。たっぷり野菜です。こちらのちゃんぽんは、本当に美味い。私のお気に入りです。この日、午後からは深草キャンパスに移動しました。研究部の会議です。今日も一日会議で暮れていくな…と思うと寂しいものがあります。いつものことですが、移動や待機から生まれる時間のロスについても癪にさわります。

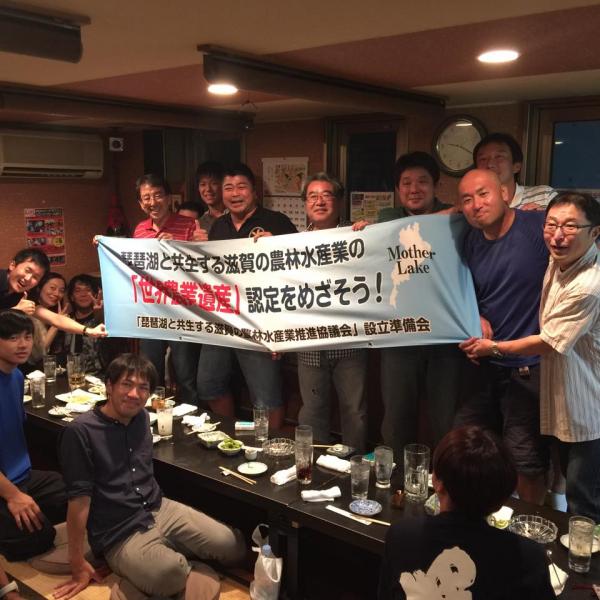

「びわ100」の打ち上げ

■昨日は、研究部での相談、学部と大学院のゼミ生の卒論や修士論文の指導を済ませた後、夕方から、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に向かいました。昨晩は、滋賀県庁の「世界農業遺産」申請チーム&第3回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」参加者による、「100km完歩」の打ち上げが「利やん」で開催されました。

■これまでも、いくつかのエントリーで書いてきましたが、龍谷大学の保健管理センターが夏の3ヶ月(7月〜9月)に開催している「ウォーキングキャンペーン」=「びわ100」に参加したことが、全ての始まりです。キャンペーンに参加してウォーキングを始めた時に、ゼミの卒業生が就職した企業の皆さんが、社長さんを筆頭に会社ぐるみで「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加してチームワークを高めておられることを知りました。その時、ふと「これはアドバイザーとして参加している滋賀県庁の『世界農業遺産プロジェクトチーム』の関係者で『びわ100』に参加してみてはどうだろうか」と思ったのでした。プロジェクトチームの事務局をされている方達に、私の思いつきを伝えたところ、しばらくすると、農政水産部長さんを筆頭に20名ほどの人たちが集まっていました。びっくりしました。そして、その後の練習会等も含めて、滋賀県庁職員の皆さんの、団結力のすごさを改めて実感しました‼︎ 滋賀県庁の職員の皆さん、ありがとうございました。

■昨日は、打ち上げの冒頭、2日間に渡る大会の様子をスライドショーにして鑑賞しました。皆さんが撮られた写真のデータを集めてもらい、私がMacで作ったものです。それぞれの写真ごとに、いろいろ思い出が詰まっています、スライドショーの途中で何度も爆笑が弾け、歓声が上がりました。100kmを歩くために、その練習の時から含めて、苦楽を共にしてきたこともあるせいでしょうか、大変盛り上がりあっという間に3時間が過ぎてしまいました。この団結力で、さらに「世界農業遺産」申請に向けて飛躍していただきたいと思います。私もできる限りアドバイザーとして応援させていただきます。

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」

■10月15(土)・16(日)の両日、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」が開催されました。結果から申しますと、無事に完歩できました。個人としても練習を積み重ね、努力してきましたが、どれだけ努力しても不安をぬぐうことができませんでした。それでも完歩できたのは、多くの皆様のおかげです。まずは、その御礼を申し上げたいと思います。

■59kmの辺りで体調が悪くなった私をゴールまで導いてくれた、「世界農業遺産ウォーキングチーム」のチームメイト、滋賀県農政水産部水産課の亀甲武志さんには、心より御礼を申し上げなければなりません。ありがとうございました。 龍谷大学職員で、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチーム、「チーム利やん」の奥村康仁さん、世界理博さん、真夜中や朝が明ける前にもにもかかわらず、ウォーキングをしている私を走りながら探して、応援をしてくださいました。ありがとうございました。「利やん」のマスターで「チーム利やん」のオーナーである光山 幸宏さんも、夜明けの頃、大津の中心市街地を歩いている私を見つけてくれました。ウォー キングで凝ってコリコリになった肩を丁寧にマッサージしてくださいました。「チーム利やん」では、馬殿貞爾さんがロードバイクで走り回って応援してくださいましたし、「高島栗ハーフマラソン」に出場する中川俊典さんも、歩道を歩いている私たちを見つけて、激励してくれました。「チーム利やん」の他の皆さんにも、「LINE」を通して励ましのメッセージをいただきました。ありがとうございました。株式会社ナスカの井上昌宏さん、また龍谷大学職員の東郷珠江さんにも沿道から応援していただき、元気が出てきました。

■「世界農業遺産のアピールを、びわ100でしよう‼︎」と、突然、滋賀県庁の青田朋恵さん、藤江学さんと伊崎 直人さんに提案したところ、前向きに捉えていただき、今回の「世界農業遺産ウォーキングチーム」の結成になりました。結果として、20名を超えるウォーキングチームになり、とても驚きました。県庁職員の皆さんの「やる気」を強く感じました。今回、滋賀県庁の皆さんに提案したのは、株式会社Bsideの永田咲雄さんが、社員の皆さんと一緒にこの「びわ100」に取り組まれていることから、おおいに刺激を受けたからです。ありがとうございました。永田さんがきっかけを与えてくれました。

■もうひとつ。そもそもウォーキングをしようという気持ちになった元々のきっかけですが…。6月の中旬頃でしょうか、龍谷大学保健管理センターの大石部長・神巻課長・看護師の小池さん、お3人に取り囲まれ保健管理センターが主催する「ウォーキングキャンペーン」に参加するようにと強く勧められした。あまりにも熱心なので、その場で参加を表明しました。この「ウォーキングキャンペーン」との出会いがなければ、「びわ100」には関心が向かって行かなかったと思います。保健管理センターの皆様にも感謝いたします。

■以下は、「びわ100」の私の記録です。少しずつ書き足していきます。

■15日(土)、8時前にはスタート地点の長浜に到着しているはずでしたが、自宅を出かける際にちょっとしたことで時間をくってしまい、最寄駅で乗車する予定にしていた電車が目の前で発車してしまいました。アウト…。スマホの乗換案内アプリで調べてみると、京都までいったん出て新幹線「ひかり」に乗って米原まで行き、そこから在来線に乗り換えれば、ギリギリで間に合うことがわかりました。ということで、「チーム利やん」のキャップを被って新幹線に乗ることになりました。このキャップは、大津駅前のいつもに居酒屋「利やん」のランニングチーム「チーム利やん」の古いメンバーだけに貸与されているものです。とはいっても、ウォーキングに向いているカッコいいキャップというわけではありません。どちらかと言えば、あまりセンスがよくない…かな。ただ、この日の朝、なんとなく100km完歩に向けての「おまじない」として被ってみることにしたのです。

■スタート地点には、500名を超える参加者の中に、滋賀県庁農政水産部「世界農業遺産ウォーキングチーム」の面々に加えて、琵琶湖環境部の職員の皆さんや、副知事である池永肇恵さんがおられました。こんなにたくさんの方達が参加するとは、滋賀県庁の皆さんは、かなり気合が入っておられますね。トップの写真は、滋賀県庁の職員の皆さんと記念写真として撮ったものです。私も仲間に入れていただき写っています。この記念写真を撮ったのは、他の参加者のみなさんはすでにスタートされた後、だから周囲にはどなたもおられません。まあ、100kmを歩かねばならないのですから、慌てても仕方がありませんね。記念写真を撮った後、滋賀県職員の皆さんと一緒に完歩を誓いあい、スタート地点を通過しました。スタート直後は、延々と人の列が続いていました。そのスピードが自分に合わないので、少し先に進ませていただくことにしました。少し飛ばし過ぎの感じもありましたが、先頭を進まれていた農政水産部長の高橋滝治郎さんの後をついていくことにしたのです。私自身はお会いすることはできませんでしたが、20km地点では、三日月大造知事も応援に駆けつけて来られたようです。知事の応援で、職員の皆さんの完歩に向けての気合もさらに高まり、大いに盛り上がったようです。すばらしい。私の方はというと、途中でトイレに行ってしまったために、滋賀県職員の先頭を行く高橋さんを見失ってしまいました。とはいえ、この日の琵琶湖は最高の天気、琵琶湖の美しい風景を楽しみながら、頑張って前に進むことにしました。

■初めの頃は、大変快調に歩いていました。おそらく、1時間に5kmから6kmのペースは維持できていたんじゃないでしょうか。ここで、上の6枚の写真を少し説明させてください。上段左は彦根城の石垣です。どうせならば、有名な天守閣などを写せば良いのですが、歩く方に集中していたので適当に撮ってしまいました。まあ、彦根までやってきた証拠写真のようなものですか。このあたりで、だいたい15kmの距離になります。この先は、まだ85kmもあります。練習では54km歩いていたので、15km程度の距離であれば何も問題ありません。上段右、これはこの大会の実行委員長である小林幹雄さんの頭を撮らせてもらったものです。彦根城の周囲の道を歩いていると、たまたま小林さんがおられたのです。後頭部を拝見すると、「びわ100」と「びわこ」が浮き上がるように刈り込んでありました。気合が入っているわけですね。ということで、ここでも記念写真。中段左は、彦根市の犬上川。この河口に、滋賀県の水産試験場があります。この辺りでだいたい20kmになります。まだまだ平気です。中段右、彦根市の三津谷の湖岸です。ボランティアの親子が応援してくださいました。嬉しいですね。この大会では、ボランティアの皆さん、どの方もとても元気よく私たち参加者を励ましてくださいました。本当にありがたかった。疲れている中で、元気をいただきました。下段左、同じく三津谷のあたりですが、スタート地点の長浜からでは遠くに見えていた沖島(近江八幡市)がだいぶ近くに見えてきました。下段右は、愛知川を渡っている時に撮ったものです。視界の左、東の方面に沖島が確認できました。この愛知川を越えると30km、そして第1 チェックポイントが近づいてきます。

■第1チェックポイントは、近江八幡市の白王にあるコンビニです。この「びわ100」は、チャリティーということもあり、エイドステーションは1箇所、従って各チェックポイントではおにぎり等の配布はありますが、基本は自分で食料やペットボトルの飲料水を調達しなければなりません。コース沿いのコンビニは、そのような食料調達に加えて参加者のトイレに使えることから、非常に貴重な場になります。この第一チェックポイントのあるコンビニで、私も少し休憩することにしました。ここで32kmになります。到着時間は、14時49分頃。ここまでであれば、単純に計算すると1時間に5.5kmほどのペースで歩いてきていることになります。私としては、なかなかのペースかなと思います。初めての休憩ということで、シューズを脱ぎ、靴下も脱ぎ、肉刺ができないように、グリセリンを足裏に丁寧に塗りマッサージを行いました。大会事務局からいただいたバナナ、そして持参したミックスナッツや甘いチョコレートなどを少し食べ、水分も補給しました。ここで15分ほど休憩したでしょうか。再び、元気が出てきました。

■第1チェックポイントは、近江八幡市の白王にあるコンビニです。この「びわ100」は、チャリティーということもあり、エイドステーションは1箇所、従って各チェックポイントではおにぎり等の配布はありますが、基本は自分で食料やペットボトルの飲料水を調達しなければなりません。コース沿いのコンビニは、そのような食料調達に加えて参加者のトイレに使えることから、非常に貴重な場になります。この第一チェックポイントのあるコンビニで、私も少し休憩することにしました。ここで32kmになります。到着時間は、14時49分頃。ここまでであれば、単純に計算すると1時間に5.5kmほどのペースで歩いてきていることになります。私としては、なかなかのペースかなと思います。初めての休憩ということで、シューズを脱ぎ、靴下も脱ぎ、肉刺ができないように、グリセリンを足裏に丁寧に塗りマッサージを行いました。大会事務局からいただいたバナナ、そして持参したミックスナッツや甘いチョコレートなどを少し食べ、水分も補給しました。ここで15分ほど休憩したでしょうか。再び、元気が出てきました。

■ところで、じつは、この第1チェックポイントで高橋滝治郎さんにやっと追いついたのです。ただし、高橋さんは、すでに休憩を終え、これから再スタートされるところでした。う〜ん、残念。登山やスポーツで鍛えられた高橋さんについていけば、引っ張っていただけることになり、私としてはメンタルにも楽になるのですが、そのような私の甘い期待を振り切り、笑顔で再びスタートされました。この後、高橋さんに追いつくことはありませんでした。私の方も、再び、一人で移動することになりました。

■第1チェックポイントからは近江八幡市になります。長浜市、米原市、彦根市、東近江市、そして近江八幡市と南下してきました。ここからの道は、練習ですでに歩いている道になります。知っている道とそうでない道とでは、やはり知っている道の方が、少し気持的に楽に歩けるような気になります。第1チェックポイントを出発すると、まずは大中の干拓地を左手に進みます。西の湖のあたりを抜けると長命寺。この少し先で40kmになります。42kmのあたりでは、この大会唯一のエイドステーションがあります。

■陽が傾き、少し暖かいものでも食べたいところですが、チャリティーということもあるのでしょうか、大会そのものに資金を回すことができないのかもしれません(おそらくは…)。渡されたのは、小さなアンパンとクリームパン、そして水でした。正直、少しがっかりしたわけですが、もちろん文句を言わずに水だけいただき(パンはリュックに詰めて)、数分休憩をして再び出発しました。日も傾いてきたので、できるだけ明るいうちに距離を稼ぎたかったのです。野洲市に入ると、東の山から月が登ってきました。この日は、天気もすこぶる良かったことから、美しい月が登りました。とはいっても、あまり呑気に鑑賞している時間もありません。すでに足裏、脚、そして仙骨のあたりに疲れが溜まってきていました。

■第2チェックポイントは、野洲市にあるコンビニです。ここで驚いたことに家族が応援に来てくれました。「無謀にも100kmウォーキングに挑戦している」と心配になって様子を見に来てくれたのでしょう。このあたりになると、前後に歩いている参加者もまばらになります。早い人と遅い人との間にかなりの差が出てくるからです。家族がよく見つけてくれたなと思いましたが、おまじないに被っていた「チーム利やん」のキャップですぐにわかったとのことでした。本当に「おまじない」として役立ったわけですね。すごいな〜。それはともかく、この第2チェックポイントは47kmになります。このあたりで、だいたい17時50分。休憩時間も入りますが、平均すれば、1時間に5.6kmほどのペースで移動してきたことになります。ペースダウンすることもなく、移動してきているということになります。しかし、溜まった疲れにより、このペースは次第に落ちていくことになります。

■野洲市の第2チェックポイントを過ぎると、あたりはもう真っ暗です。湖周道路を行き交う車のライトだけでは足元が危ないので、持参したヘッドライトを点灯しました。野洲川を渡り、さらに進みます。琵琶湖大橋の東詰で左折して、守山市内の第3チェックポイントに急ぎます。第3チェックポイントに到着すると、ここで59kmになります。それまで、人生において自分の力で移動した最長の距離は54kmでしたから(10月1日)、すでにこの時点で自己記録ということになります。なんといいますか、この辺りでもう相当に疲れてしまっていました。おまけに、低体温症のような症状も出てきました。悪寒がするのです。これはまずい、石油ストーブの側で身体暖めましたが、なかなか再び、スタートしようという気になりません。用心して、じっくり時間をとって休憩することにしました。身体の調子は悪い方に向かっていましたが、この第3チェックポイントで驚くようなことがありました。受付を済まそうとすると、「龍谷大学社会学部の脇田先生ですか?」とボランティアの若い女性が尋ねてきたのです。彼女は、今年の3月に社会学部社会学科を卒業された方でした。こういうことがあると、体調は悪くなっても気持ち的には盛り上がってきますね。本当にありがたかった。うれしかったです。

■野洲市の第2チェックポイントを過ぎると、あたりはもう真っ暗です。湖周道路を行き交う車のライトだけでは足元が危ないので、持参したヘッドライトを点灯しました。野洲川を渡り、さらに進みます。琵琶湖大橋の東詰で左折して、守山市内の第3チェックポイントに急ぎます。第3チェックポイントに到着すると、ここで59kmになります。それまで、人生において自分の力で移動した最長の距離は54kmでしたから(10月1日)、すでにこの時点で自己記録ということになります。なんといいますか、この辺りでもう相当に疲れてしまっていました。おまけに、低体温症のような症状も出てきました。悪寒がするのです。これはまずい、石油ストーブの側で身体暖めましたが、なかなか再び、スタートしようという気になりません。用心して、じっくり時間をとって休憩することにしました。身体の調子は悪い方に向かっていましたが、この第3チェックポイントで驚くようなことがありました。受付を済まそうとすると、「龍谷大学社会学部の脇田先生ですか?」とボランティアの若い女性が尋ねてきたのです。彼女は、今年の3月に社会学部社会学科を卒業された方でした。こういうことがあると、体調は悪くなっても気持ち的には盛り上がってきますね。本当にありがたかった。うれしかったです。

■さて、石油ストーブにあたりながら、ペースを計算してみました。休憩時間も入りますが、平均すれば1時間に5.2kmほどのペースをまだ維持していることになります。しかし、このあたりからペースは少しずつダウンしていくことになります。それなりに練習を積み重ねてきましたが、そろそろ練習の「貯金」も使い果たしてしまうことになったようです。悪寒はストーブにあたりなんとかおさまりましたが、足の裏、脚の付け根あたりに痛みを覚えるようになりました。辛いな〜と思っていると、一人の県職員の方が、第3チェックポイントに到着されました。亀甲武志さんです。その後には、もう2人の県職員の方も到着されました。私は、ここから亀甲さんと一緒に歩いていただきたいとお願いしました。亀甲さんとは、9月3日に30kmのウォーキングの練習を一緒にしました。そういう仲だったので、亀甲さんに甘えたのです。この59km以降、ゴールまで亀甲さんとご一緒してくれました。といいますか、亀甲さんが年寄りの私に付き合ってくださった…という方が正確だと思います。優しいなあ、亀甲さん。本当に、助かりました。次の第4チェックポイントは70kmになります。第3チェックポイントからは11km。この11kmを、亀甲さんと一緒に歩き始めました。亀甲さんは、ユーモアたっぷりにとても面白い話しをしてくれました。お互いに馬鹿話しをして笑いながら歩いていると、1人で歩いている時に感じた痛みが何かやわらぐような気持ちになります。少し元気が出てきました。

■上の2枚の写真、左が59kmのチェックポイントで休憩中に撮ったものです。「20時20分、87,901歩」となっています。この59km以降は、疲れてしまってきちんと記録を取れていません。右側は70kmのチェックポイントを出発した時のものです。数字が良く確認できませんが、スマホで確認したところ0時13分になっていました。70km地点でもかなり長時間休憩をとりました。もう少しあとで説明しますが、その後、80kmの南郷の洗堰には2時頃に到着しました。休憩もかなりとったことから、その時点での平均のスピードは、1時間に4.7kmに落ちてしまいました。もっとも、これでも当初予想していたよりは、だいぶ早いかと思います。予想では、朝の5時に南郷の洗堰に到着すれば良いかなと思っていましたから。

■70kmの第4チェックポイントは、草津にあるコンビニでした。ここでは、暖かいポタージュスープをいただき、それだけでは身体がもたないので、コンビニでカップ麺を買って身体を暖めました。また、サンドイッチや甘いものも食べました。さらに、マッサージのサービスを提供されていたので、ボランティアの方にお願いをして身体をほぐしていただきました。これでだいぶ身体は生き返りました。ところで、70kmのチェックポイントに到着する直前に、ちょっと驚いたとがありました。龍谷大学のNPOボランティアセンターの職員である東郷珠江さんが沿道で応援をしてくださっていたからです。私が歩いているのはご存知だったようですが、まさか会えるとは…という感じだったようです。東郷さんを見つけて、びっくりして私の方から歩みよって行ったので、多分、驚かれたのではないか(怖かった…?!)と思います。東郷さんからは、私が頭につけたライトが眩しくて私の顔が見えなかったようです。それはともかく、東郷さんの応援でも元気をいただくことができました。ありがとうございました。

■草津にある第4チェックポイントを出発し、道は近江大橋東詰に向かいますが、イオンモールのところで南に向かって左折して、瀬田川沿いを南郷にある洗堰に向かって歩きした。この瀬田川沿いの河川敷には、遊歩道が整備されています。決められたコースは、この遊歩道なのです。ここを歩かねばなりません。昼間であれば、とても気持ちが良いのですが、夜はやはり昼間とはまったく違います。ここを、もし1人で歩いていたら嫌だろうな〜、ちょっと薄気味悪いだろうな〜…という雰囲気なのです。時々、ガードマンやボランティアの方がおられのですが、暗い河川敷の遊歩道を歩くのはあまり気持ちの良いものではありません。精神的にも辛くなるだろうな〜と思います。もっとも、私の場合は、亀甲さんが一緒に歩いてくださったので、そのような心配はありませんでしたが。あと、ガードマンやボランティアの方達に南郷の洗堰までの距離を教えていただくのですが、なかなか距離が縮まらないのです。まさかいい加減な距離を言っておられたわけではないと思いますが、おそらくは疲れているためでしょうか、行けども行けども洗堰に到着できないのです。やっとの思いで到着したのが、午前2時頃だったと思います。

■草津にある第4チェックポイントを出発し、道は近江大橋東詰に向かいますが、イオンモールのところで南に向かって左折して、瀬田川沿いを南郷にある洗堰に向かって歩きした。この瀬田川沿いの河川敷には、遊歩道が整備されています。決められたコースは、この遊歩道なのです。ここを歩かねばなりません。昼間であれば、とても気持ちが良いのですが、夜はやはり昼間とはまったく違います。ここを、もし1人で歩いていたら嫌だろうな〜、ちょっと薄気味悪いだろうな〜…という雰囲気なのです。時々、ガードマンやボランティアの方がおられのですが、暗い河川敷の遊歩道を歩くのはあまり気持ちの良いものではありません。精神的にも辛くなるだろうな〜と思います。もっとも、私の場合は、亀甲さんが一緒に歩いてくださったので、そのような心配はありませんでしたが。あと、ガードマンやボランティアの方達に南郷の洗堰までの距離を教えていただくのですが、なかなか距離が縮まらないのです。まさかいい加減な距離を言っておられたわけではないと思いますが、おそらくは疲れているためでしょうか、行けども行けども洗堰に到着できないのです。やっとの思いで到着したのが、午前2時頃だったと思います。

■すぐに、調子の悪い右足裏を見てみました。中指と人差し指の近くに大きな水膨れができていました。仕方がないので、中に溜まった水を抜いてバンドエイドを貼りテープで固定しました。しかし、まだ残りは20kmもあります。ゴールまでは、足を引きづりながら歩かねばなりません。気持ちは落ち込まざるをえません。足裏の処置の後は、再びボランティアの方にマッサージをしていただきました。70kmの時にしていただいたマッサージとは、全く異なる施術でした。70kmの時は、グッと筋を伸ばすストレッチのようなマッサージでしたが、80kmのマッサージは身体に入った力を抜いて関節の可動域を広げる…そのような感じのマッサージでした。ところで、そのようなマッサージを受けていると、突然、そばに寄って声をかけてくれる人がいました。龍谷大学の職員で「チーム利やん」のチームメイトでもある奧村康仁さんでした。夜中であるにもかかわらず、わざわさ応援に来てくださったのです。ありがとうございます。仲間の応援は、これも本当に嬉しいものですね。ストーブにあたりながら、水分を補給し、しばし奥村さんとお話しをさせていただきました。元気が出てきました。足裏に肉刺が出きて歩くのはちょっと大変だったのですが、頑張って再び歩き始めました。第5チェックポイントの南郷の洗堰をスタートしたのが、2時45分頃だったかと思います。

■第6チェックポイントである「びわ湖ホール」に向かって瀬田川の遊歩道を遡り、近江大橋が近づいてきた時のことです。向こうから、2つのヘッドランプがだんだん近づいてきました。走っておられるようです。近づいて来た方達のお顔を確認して驚きました。先ほどの奥村さんと、奥村さんと同じく龍谷大学の職員で「チーム利やん」のチームメイトでもある世雄理博さんでした。嬉しいですね〜。本当に、ありがたいです。この「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」には、今年の3月末に退職された原田逹先生も参加されていました。そして、原田先生も「チーム利やん」のチームメイトなのです。最初に書くべきでしたが、長浜に着いた時、原田先生の方から「やあっ!!」という感じでやってこられたのでした。びっくりしました。というのも、事前に参加されることを何も聞かされていなかったからです。私を驚かせようと黙っておられたようです(水臭い…)。それはともかく、その原田先生の応援にも、奥村さと世雄さんは走って行かれたのです。私が瀬田川の右岸を北上している時に、原田先生は対岸の瀬田川左岸を南郷の洗堰に向かって歩いておられるとのことでした。仲間っても本当にありがたいですね。

■足裏は豆で痛かったのですが、比較的スムースに第6チェックポイントに移動することができました。その移動の途中、大津プリンスホテルを過ぎたあたりで、1人の男性に呼び止められました。「チーム利やん」のオーナーで、大津駅前の居酒屋「利やん」のマスターである光山幸宏さんでした。これまた、びっくりです。一緒に歩いていた亀甲さんも、「チーム利やん」の団結力に驚かれていました。光山さんは、わざわざ用意した椅子に私を座らせて、カチコチになった肩と背中を揉んでほぐしてくださいました。また、暖かい飲み物も差し入れてくださいました。ありがたかったです。本当に。光山さんからも元気をいただき、第6チェックポイントに到着しました。5時45分頃です。

■第6チェックポイントでも少し休憩をしました。最後の方は、毎回休憩をしないと、とてもゴールまでは辿り着けそうにありませんでした。第4チェックポイントから、10kmごとにチェックポイントがあります。「次は10km」、「もう1回10km」、「これが最後の10km」と歩いているうちに気がついたらゴールできる仕組みになっているのですね、きっと。この辺り、ウォーキングで苦しむ人たちの心理をよく掴んでおられるなあと思いました。第6チェックポイントに到着する少し前あたりから、夜が明けてきました。徹夜をして歩いてきたこともあり、朝日の中の琵琶文化館と比良山系の風景が心に沁みてきました。この素敵な風景を眺めながら、「もう、ゴールまで残り10kmや」と心の中で呟きました。100km完歩というよりも、「あと10km歩くだけで、この苦しみから解放されるのだ…」という感覚でしょうか。「びわ100」が開催された15日・16日の両日、大津の街中では「第8回大津ジャズフェスティバル」が開催されていました。湖岸沿いにある「お祭り広場」には、大津ジャズフェスの幟が立っていました。かつてこのジャズフェスの末端で実行委員をしていたこともあり、ジャズフェスのことも気になっていましたが、まだ早朝ということもあり関係者は誰もいません(あたりまえだけど…)。

■この第6チェックポイントあたりでも、応援を頂きました。株式会社ナスカの社長である井上昌宏さん、そして「チーム利やん」の馬殿貞爾さんです。早朝から、井上さんはBMWの大型バイクで、馬殿さんはロードバイクで、私たちを探してまわって激励にやってきてくれたのです。本当に心から感謝です。

■さて、第6チェックポイントを通過すると、残りは10kmなのですが、この10kmがとても長いのです。右足裏に肉刺を作ってしまっていることもあり、なかなか進みません。そうやって苦しみながら歩いている時、「チーム利やん」の中川俊典さんが激励にやってきてくれました。これから高島栗ハーフマラソンに出場するとのことで、その途中、歩道を歩く私を見かけて車を停車させてくださったのです。もう本当に、苦しい時の応援って力になりますね。とはいえ、応援をいただいてもスピードはさらに遅くなり、最後の1kmは16分もかかってしまいました。8時39分になんとかゴール。やっと100kmの「苦行」から解放されました。「自分にも100km歩くことができた」という感動よりも、「もうこれ以上歩かなくても良い」という安堵感の方が圧倒的に強かったように思います。途中から調子を悪くしたわけですが、亀甲さんのおかげでなんとゴールすることができました。亀甲さん、本当にありがとうございました。

■さて、第6チェックポイントを通過すると、残りは10kmなのですが、この10kmがとても長いのです。右足裏に肉刺を作ってしまっていることもあり、なかなか進みません。そうやって苦しみながら歩いている時、「チーム利やん」の中川俊典さんが激励にやってきてくれました。これから高島栗ハーフマラソンに出場するとのことで、その途中、歩道を歩く私を見かけて車を停車させてくださったのです。もう本当に、苦しい時の応援って力になりますね。とはいえ、応援をいただいてもスピードはさらに遅くなり、最後の1kmは16分もかかってしまいました。8時39分になんとかゴール。やっと100kmの「苦行」から解放されました。「自分にも100km歩くことができた」という感動よりも、「もうこれ以上歩かなくても良い」という安堵感の方が圧倒的に強かったように思います。途中から調子を悪くしたわけですが、亀甲さんのおかげでなんとゴールすることができました。亀甲さん、本当にありがとうございました。

■私たちがゴールした時には、滋賀県庁農政水産部「世界農業遺産ウォーキングチーム」のうち、4名の方がゴールされていました。1番は、私がずっと後を追いかけていた高橋滝治郎さん。なんと5時代にゴールされていたようです。これはすごいことです。私たちがゴールした時は、高橋さんは次のご用事があり、すでにゴール会場を後にされていました。びっくりです。ゴールして雄琴温泉に浸かった後、支給された滋賀の特産品を使った弁当(ご飯は琵琶湖の形)をいただきながら、順番にゴールしてくる仲間や知り合いを待つことにしました。

■「世界農業遺産ウォーキングチーム」のメンバーがゴールする中、「チーム利やん」の原田逹先生もゴールされました。先生の年齢に自分がなった時、先生のように100kmを歩くことができるように身体を維持しておきたいものです。私はもうヘロヘロの状態でしたが、原田先生は余裕の笑顔でのゴールです。今年の5月から6月にかけて、原田先生は、東海道五十三次を踏破されました。私などの「にわか仕立て」とは違い、相当の健脚の持ち主なのです。さすがです。

■「世界農業遺産ウォーキングチーム」のメンバーがゴールする中、「チーム利やん」の原田逹先生もゴールされました。先生の年齢に自分がなった時、先生のように100kmを歩くことができるように身体を維持しておきたいものです。私はもうヘロヘロの状態でしたが、原田先生は余裕の笑顔でのゴールです。今年の5月から6月にかけて、原田先生は、東海道五十三次を踏破されました。私などの「にわか仕立て」とは違い、相当の健脚の持ち主なのです。さすがです。

■お昼前後から「世界農業遺産ウォーキングチーム」のメンバーが次々にゴールされてきました。昼からは、「世界農業遺産ウォーキングチーム」のメンバーではありませんが、副知事の池永さんも県職員のお仲間とゴールされました。小柄な女性ですが、見事に完歩です。すごいですね〜。「世界農業遺産ウォーキングチーム」の最後になったのは若い男性職員でした。サッカーを楽しむスポーツマンですが、残念なことに、初めの方で大きな水膨れを両足裏に作ってしまったようです。これは、相当に厳しいですね。それにもかかわらず、制限時間以内にゴールされました。今回の「世界農業遺産ウォーキングチーム」の中の彼はヒーローなんじゃないでしょうか。普通であれば、痛みに耐えかねて最初のチェックポイントでリタイアしてしまうところですが、一つ一つ次のチェックポイントまでは歩こうと思い続けながら、制限時間以内になんとか仲間のいるゴールに到着することができました。自分のゴールには安堵でしたが、頑張った彼については本当に感動しました。

■感動といえば、お昼を過ぎてからは、涙を流しながらゴールされる若い女性の皆さんがたくさんおられました。その方達の様子を拝見しながら、私も感動してしまいました。おそらくは、脚の痛みに苦しみながらも、仲間や、たまたま一緒に歩くことになった方達に励まされながら、なんとかゴールすることができたのでしょう。そのような周りの皆さんへの感謝の気持ちも含めた感動なのだと思います。素晴らしいですね。普段、なかなかこういう気持ちを感じる経験はできませんからね。

■2日間にわたり100kmを歩くことができました。無事に完歩できて本当に安堵しました。100kmの歩数ですが、かなりのものになりました。左は15日の歩数、右は16日の歩数です。合計は、ウォーキング以外の歩数も入っていますが「159,452歩」になりました。万歩計の数字の上の棒グラフは、活動量を示しています。基本的に、活動量は常にマックスなのですが、チェックポイントで休憩したところは、棒グラフが短くなっていました。これだけ歩くと体重も瞬間ではありますが、すごく減ってしまいました。スタート前は72.5kgでしたが、ゴールした翌日には70.5kgになっていました。2kg減ったということになります。二日間で貴重な体験をすることができました。もう宣言をしておきますが、来年も出場する予定です。

「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会

■以下は、滋賀県のホームページからの引用です。

本県では、魚のゆりかご水田や環境こだわり農業など、琵琶湖と共生する本県独自の農業システムについて、「世界農業遺産(GIAHS)」の認定に向けた取組を推進し、強い農業づくり、地域活性化の契機にするとともに、この取組を県産物の高付加価値化や観光資源としての活用等につなげ、滋賀の農業を健全な姿で次世代に引き継いでいきたいと考えております。

これに関し、先般9月15日には、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会を、県、市町、関係団体の皆様とともに立ち上げました。この準備会は、多様な主体が連携のもと、「世界農業遺産」の認定に向けた取組の推進や、強い農林水産業づくりと活力ある地域づくりに向けての活動を行うこと目的としたものです。

また、9月24日には、「『世界農業遺産』認定をめざして キックオフ シンポジウム」を開催し、「世界農業遺産」の認定に向けた取組について県民の皆様に説明するとともに、準備会への入会申込みの受付を開始しました。準備会では、県民、民間団体、企業、大学、研究機関、地方公共団体など、「世界農業遺産」認定に向けた機運の醸成、情報の発信、申請内容の検討などに参画いただける方を以下により広く募集します。

ぜひ多くの方に御入会いただきたいと考えておりますので、お知らせします。

大津祭「西行櫻狸山」×「世界農業遺産申請」チーム

■先週のウイクーデーに老健施設に入所している母を訪ねて洗濯物の交換をしたばかりですが、昨日も母の介護関係の用事がありました。介護が大変なので、兵庫県の施設から滋賀県の老人ホームに引っ越ししてもらうことになりました。午前中は、その老人ホームでの契約でした。介護保険や老人福祉について不勉強な私には、制度が複雑に感じられてよくわからないことが多々あるのですが、老人ホームの相談員の職員の方には、一つ一つ丁寧に説明していただきました。とても、ありがたかったです。

■午後からは気持ちを入れ替えて、滋賀県庁農政水産部の「世界農業遺産申請」チームの皆さんと大津祭の曳山巡行に行ってきました。これまでもこのブログで報告してきましたが、私は、滋賀県の「世界農業遺産」の申請に関して、アドバイザーという仕事をさせていただいています。どれだけ役に立っているのかはわかりませんが、滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんと仲良く仕事をさせていただいています。「気合を入れよう!! 世界農業遺産をアピールしよう!!」と、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加することにもなりました。今月の1日は、その練習会でした。54km歩きました。人生でこんな長距離を歩いたのは初めてのことでした。この練習会の後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で打ち上げをしましたが、その時に同じ宴会場におられたのが、大津祭の「西行櫻狸山」の皆さんでした。そして酒を酌み交わしつつ、たまたま偶然ではありますが、深く深く「交流」したのでした(簡単に言うと、酔っ払って盛り上がった)。その際、巡行の最後の方で「エールの交換」をしようということになりました。「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業の『世界農業遺産』認定をめざそう!」と書いた横断幕を持ってアピールしてくれたら、それに応えて「西行櫻狸山」の粽をどっと撒くよ…という感じに話しが盛り上がったのです。一昨日の深夜には、「狸山」の曳山責任者のかたから、「利やん」のマスターを通して「ほんまにやるんよね‼︎」との確認が入りました。「はい、もちろん!!」とお返事。我々も本気でしたから、きちんと予定を組んでいました。

■ということで昨日は、「エールの交換」を無事に行うことができました。「狸山」の皆さんにはめちゃくちゃ喜んでいただけた…ように思います。その後は、「西行櫻狸山」の関係者の皆様ご配慮で、曳山の後ろを一緒にパレードさせていただきました。少しは、「世界農業遺産申請」をアピールできたかもしれません。農業セクターだけでなく、これからも、様々な取り組みをされている県民の皆様に、「世界農業遺産申請」について知っていただくと同時に、いろいろ応援・声援をいただければと思っています。また、滋賀県を盛り上げることに関して「エールの交換」ができればとも思っています。昨日、申請チームの皆さんの多くは、お子さん連れでお越しになっていました。仕事をしっかりやるけれど、育メンパパでもあるわけです。ワークライフバランスもバッチリですね!職員のお子さんたちとも楽しくお話しをすることができました。プライベートの時間を使って、こうやってお子さんと一緒に過ごしながら仕事関連のことをされているのです。立派だな〜。私としても有意義な1日でした。

■もうひとつ。大津祭の曳山の町や巡行のコースは、社会学部の「大津エンパワねっと」の学生たちが活動している中央小学校区のエリアと重なることから、昨日は知り合いの方たちにあちこちで出会うことになりました。これが祭なのでしょうね。かつて滋賀県立琵琶湖博物館時代の上司で、その後滋賀県知事をされた嘉田由紀子さんの、ご長男と市会議員をされている次男さんにもお会いすることができました。お二人とも、お子さんの時から知っていることもあり、ちょっと懐かしい気持ちでした。そういう人の出会いや再会が、祭のあちこちで見られました。素敵ですね〜。

54kmウォーキング練習会

■「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」まで、残り12日となりました。一昨日の10月1日(土)、滋賀県農政水産部の「世界農業遺産申請チーム」を中心とした滋賀県庁職員の皆さんと、南湖を1周54kmをウォーキングしました。朝、6時40分に滋賀県庁前に集合。トップのような記念写真を撮ってスタートしました。コースですが、下のマップの画像の通りです。湖西路を北上、堅田から琵琶湖大橋を渡り、大津市から守山市に入りました。ただし、湖岸ではなく内陸に進み、守山市→栗東市→草津市と南に進みました。そして近江大橋を渡らず瀬田川を下り、南郷の洗堰を渡り、再び瀬田川沿いを北上、石山、近江大橋西詰を通過して、滋賀県庁にゴールしました。滋賀県庁がスタートでゴールでした。

■本番の「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」のゴールは「大津市おごと温泉観光公園」(上記のマップ上では、12kmあたり)になります。そのゴールから琵琶湖大橋東詰(18kmあたり)までの部分を除く、残りのすべてが本番と同じコースになります。ただし、大きく異なることがあります。本番は出発点が湖北の長浜市であること、そしてこの練習会の距離のほぼ2倍の距離を歩かなくてはいけないということです。100kmというと、自分にとってはまさに「未知との遭遇」ということになります。しかし、考えてみれば、今から6年前、2010年に第1回「びわ湖レイクサイドマラソン」で15kmを走った際、本当に15kmなんて距離を走ることができるのだろうかという思いでした。その後、2013年に「京都マラソン」でフルマラソンを走ることができました。最初は、とても走ることができる気がしませんでした。それぞれの記録は別にしてですが…。そのように考えると、自分のようなおじさんでも「やればできんだ」と自信が湧いてこないでもありません。とはいえ、ランニングではなくウォーキングではありますが、「100km」という距離に相当のプレッシャーを感じています。

■上・左の写真は、滋賀県庁をスタートして17km、琵琶湖大橋の中間あたりになります。この辺りは、まだまだ元気です。上・右の写真は、44km地点の南郷の洗堰を渡ったあたりで撮ったものです。参加された皆さんの表情を見ると、まだまだ元気のように見えますが、これは写真用のものです。かなり疲れが溜まっています。脚に痛みも感じ始めています。しかし、辛かったのは、この44kmあたりからゴールまでの残り10kmです。これは、非常に辛いものがありました。

■「ランニングシューズよ、あれが滋賀県庁の灯りだ!!」。そのような気持ちになりました。もう、ボロボロです。スタートからほぼ12時間後、18時40分頃に、再びスタート地点に戻ってゴールすることができました。無事に練習会を終えたという安堵感よりも、もうこれ以上歩かなくても良いのでホッとした…というのが正直なところでしょうか。今回は、スマホのアプリを使いませんでした。万歩計だけですが、「78,009歩」にもなりました。こんな距離を一度に歩いたのは人生で初めてのことでした。ゴール後は、参加者全員で記念写真を撮りました。県庁にゴールせず、当初の予定されていた通りご自宅に戻られた方もおられましたが、練習会を無事に終えることができました。

■練習会の後、打ち上げを行いましたが、食欲は今ひとつでした。以下は反省点です。

・昨日はゴール後、寒気がしました。ひょっとすると低血糖かと思います。フルマラソンを走った際に経験したのと同じです。しっかり栄養を補給しつつ歩かないといけません。ベテランのランナーの方たちからは、いろいろアドバイスをもらいました。本番は、ミックスナッツやドライフルーツを食べながら歩いたりしながら、身体が「燃料切れ」(低血糖)にならないようにというアドバイスでした。最後の10kmが非常に苦しかったのは、この「燃料切れ」のためでした。

・途中で、適宜、休憩を取ることが大切だと思いました。そのタイミングと休憩時間が問題です。まだ、その辺りがよくわかっていません。適宜、休憩をとります。

・休憩時間に、足裏のケアをきちんとしなくてはいけません。靴下の替えも必要だと痛感しました。足が蒸れてしまうと、靴づれや肉刺の原因になりますし。今回は、ワセリンを使いました。これは必需品ですね。それから、肉刺対策のテープもいるなと思いました。

・それから、人と一緒に歩くと随分楽であることもよくわかりました。当日は、周りの方達から元気を頂きつつ、完歩したいと思います。

■練習会の後は、県庁近くの銭湯で汗を流し、そして大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で練習会の打ち上げをしました。すでに述べたように、私は空腹のはずなのですが、体調が優れず食欲があまり湧いてきませんでした。それでも打ち上げは非常に盛り上がりました。この日、大津の中心市街地では、今年3月に国の重要無形民俗文化財に指定された大津祭のお囃子の仕上がり状況を見る「総囃子」が行われていました。その大津祭の曳山のひとつである「西行櫻狸山」の皆さんが、「総囃子」を終えて「利やん」で打ち上げをされていたからです。大津祭が国の重要無形民俗文化財に指定されたように、私たちも、古代湖の一つである「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業」を、「国連食糧農業機関」(FAO)から「世界農業遺産」に認定していただけるように頑張らねばなりません。…とまあ、そういうことで、「西行櫻狸山」の皆さんとむちゃくちゃ盛り上がったのでした。エールの交換のようなものですね。いや〜、びっくりしました。ここでは、まだ打ち明けあられませんが、近日中に面白いちょっとしたコラボができそうです。ご期待ください。

■考えてみれば「大津祭」も、琵琶湖と大いに関係があります。江戸時代、大津は物流の拠点でした。日本海を経由して琵琶湖の北まで運ばれてきた北国の物資が、丸子船と呼ばれる帆船で続々と大津に運ばれてきました。大津とは「大きい港」という意味になります。大津の港には、大きな港に相応しく有力藩の米蔵が建ち並びました。大津は、経済的に非常に繁栄していました。大津祭の曳山は、そのような経済的繁栄を背景に経済力を持つに至った大津の商人たちが、自分たちの資金で作ったものです。モデルは、京都の祇園祭でしたが、そのような意味では、「大津祭」も「滋賀の農林水産業」と同じく琵琶湖があったからこそ…と言えるのかもしれません。

南湖1周42kmウォーキング

■龍谷大学・保健管理センター主催の「ウォーキング・キャンペーン」に参加し、ウォーキングを始めた7月の当初、9月末までに100万歩を超えることを最終目標に置いていました。先日の木曜日、1人で約42kmのウォーキングをしたことから1日の合計は「58,402歩」。7月からの合計も「1,059,155歩」となりました。とうとう100万歩を超えました(前日にすでに1万歩を超えていたのですが…)。非常に嬉しい。何か達成感があります。

■10月15・16日に開催される「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加しようと思いたったのは、直接的には、知り合いの社長さんの会社で、社長や新入社員の皆さんがこの100kmウォーキングに参加するとお聞きしたからです。新入社員の中には、私のゼミの卒業生もいます。しかし、もし龍谷大学の「ウォーキング・キャンペーン」に参加していなかったら、永田社長からの刺激も受け止めることができていなかったし、100kmウォーキングの発想も生まれてこなかったにちがいありません。

■6月だったと思いますが、たまたま深草キャンパスの出口で、保健管理センターの部長・課長・看護師のお三人に囲まれて「ウォーキング・キャンペーン」に参加するように強く要請されたことを思い出します。改めて、保健管理センターの皆さんに感謝したいと思います。あの瞬間がなければ、ウォーキングをしていないし、その延長線でランニングも復活させていませんから。さらに体重も落ちていないし、身体を絞ることもできていない。様々な方達との「ご縁」の中で、ウォーキングに励んでいる自分がいる。心より感謝いたします。

■もっとも、この「100万歩」達成も単なる自己満足にしか過ぎません。「ウォーキング・キャンペーン」に参加されている方の中には、軽く200万歩を超えるアスリートの方も多数おられるからです。8月末の段階ですでに100万歩を超えておられる方が、キャンペーン参加者全体で10人もおられるのです。

■さて写真ですが、ウォーキングに出発する前に自宅で撮ったものです。格好だけは一人前ですね。しかし、帰宅後はもうヘロヘロでした。南湖1周とは言っても、守山市・栗東市・草津市のあたりは、かなり内陸を歩いています。この道が、来月開催される「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」のウォーキングのコースだからです。大津の街中に到着した頃(28km)あたりでは、雨が降り始めました。仕方がないので、なぎさ公園にあるイタリアンレストランで遅い昼食の休憩を取り、その後小雨になった頃を見計らって再びウォーキングを始めしまた。しかし、時期に本降りになりました。最後の13kmは雨の中のウォーキングになってしまいました。かなり辛いものがありました。ということで、ヘロヘロ状態でゴールインしました。

■しかし、本番はこの2倍以上の距離になります。しかも徹夜で歩かねばなりません…。と思うと憂鬱になってしまいます。自分で思いついたことではありますが…。しかし、なるようにしかならないと開き直って、本番までできるだけ練習するのみです。次のロングウォーキングは、10月1日の50kmウォーキングです。滋賀県農政水産部の「世界農業遺産」申請作業チームの皆さんと一緒に54kmを歩きます。今度も南湖1週ですが、南郷の洗堰を渡ります。頑張ります。

「びわ100」まであと1か月

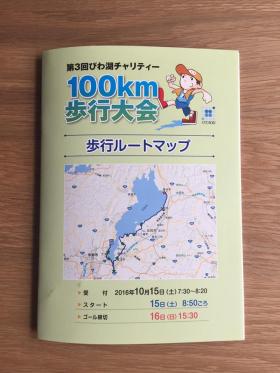

■自宅に「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の関係資料が届きました。その中には、「歩行ルートマップ」が入っていました。このマップをみると、長浜をスタートして、野洲川の河口近くで50kmになります。現在、1時間で5kmゆっくりと歩くということにしていますので、休憩時間も含めれば、50kmにはおそらく夜の9時ぐらいに到着するのではないかと思います。その後、南郷の80kmチェックポイントが、うまくいけば明け方の5時頃になるのかな・・・と思っています。あくまで「とらぬ狸の皮算用」なのですが、昼までには、なんとかゴールの雄琴温泉に到着したいものです。ドキドキしてきました(゚o゚;;。

■自宅に「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の関係資料が届きました。その中には、「歩行ルートマップ」が入っていました。このマップをみると、長浜をスタートして、野洲川の河口近くで50kmになります。現在、1時間で5kmゆっくりと歩くということにしていますので、休憩時間も含めれば、50kmにはおそらく夜の9時ぐらいに到着するのではないかと思います。その後、南郷の80kmチェックポイントが、うまくいけば明け方の5時頃になるのかな・・・と思っています。あくまで「とらぬ狸の皮算用」なのですが、昼までには、なんとかゴールの雄琴温泉に到着したいものです。ドキドキしてきました(゚o゚;;。

■今回の「びわ100」、滋賀県庁農政水産部で「世界農業遺産」申請作業にあたっておられる職員の皆さんとチームを作り一緒に参加します。私は「世界農業遺産」申請準備のアドバイザーとして側面からお手伝いをさせていただいており、「申請するには、琵琶湖と滋賀の大地を体感せんと‼︎びわ100に出ようや‼︎」という無茶な提案を親しい職員さんにさせていただきました。すると、なんと20名ほどの職員の皆さんが参加してくださることになりました。すごいぞ、滋賀県庁‼︎…なのです。10月1日には、50kmの練習会を開催する予定です。こちらの練習会には、12名の方が参加します。朝、滋賀県庁を出発して、時計周りで琵琶湖の南湖を1周します。雄琴、堅田、そして琵琶湖大橋を渡り、そのあとは「びわ100」の決められたコースをたどります。守山、草津、大津の瀬田、それから南郷の洗堰をわたって、再び滋賀県庁に戻ってくるというコースです。おそらくは、11時間ほど時間が必要かと思います。

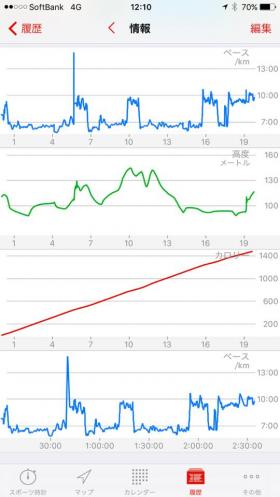

■もちろん個人的にも練習をしています。月曜日は、午後から会議がありましたが、午前中は時間がとれたので練習をすることにしました。距離は20kmですが、ジョギング(13km)とウォーキング(7km)ということになりました。アプリで記録したログをご覧いただければわかりますが、ところどころスピードが落ちているのは、しんどくなってウォーキングに切り換えたからです。本当は、20kmをずっと走り続けたいのですが、まだ昔のように走力や心肺能力が回復していません。ながらくランニングから遠ざかってきたので、無理せず少しずつと思って練習しています。ですから、平均ペースも「7分25秒/km」と、とても中途半端なものになっています。しかし、「走力」は、確実に上向いてきているように思います。

■もちろん個人的にも練習をしています。月曜日は、午後から会議がありましたが、午前中は時間がとれたので練習をすることにしました。距離は20kmですが、ジョギング(13km)とウォーキング(7km)ということになりました。アプリで記録したログをご覧いただければわかりますが、ところどころスピードが落ちているのは、しんどくなってウォーキングに切り換えたからです。本当は、20kmをずっと走り続けたいのですが、まだ昔のように走力や心肺能力が回復していません。ながらくランニングから遠ざかってきたので、無理せず少しずつと思って練習しています。ですから、平均ペースも「7分25秒/km」と、とても中途半端なものになっています。しかし、「走力」は、確実に上向いてきているように思います。

■今回は、面白いコースをみつけました。自宅から走り始めて、大津市の真野を経由して小野の住宅地であるを走ってみました。住宅地は、走るための風景としてはあまり楽しいものではないのですが、車が少なく歩道もしっかりしていることから、練習しやすいように思います。小野の住宅地は2か所に分かれています。琵琶湖側と山側です。その2か所の住宅地の中を8の字状に走るのです。小野の住宅地の入り口あたりまでは往復で11km、小野の住宅地が9km、住宅地はもともと丘陵地だったのでアップダウンがあり練習として走ると適度に負荷がかかってよいのではないかと思います。

■しかし、このようなジョギングとウォーキングを結果として取り混ぜたような練習で、はたして100kmウォーキングに有効なものになっているのでしょうか。私には、そのあたりがよくわかりません。