「社会共生実習」の「活動報告会」が開催されました。

▪️本日の2限、瀬田キャンパス3号館の202教室で、社会学部の3学科が共同運営する「社会共生実習」の「活動報告会」が開催されました。このような催しを開催するのにはもっと適した場所がありそうなのですが、日程の関係で、良さそうな教室は全て授業で使われていました。というわけで、会場内はかなり混み合った感じになりました。今日は龍谷大学附属平安高校の皆さんや台湾の大学の学生の皆さんもご来場くださったのですが、申し訳ありませんでした。

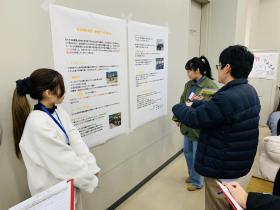

▪️「活動報告会」は、「社会共生実習」で活動する8つのプロジェクトから12グループの口頭発表がありました。ただし、時間は2分。というのも、この口頭発表の後に12グループのそれぞれのポスター発表があり、そちらを「活動報告会」のメインにして、口頭発表はそのあらましを話すだけに限定されていたからです。そのルールを守らないグループもひとつありましたが、なんとか予定通りに口頭発表を終えて、ポスター発表に移りました。

▪️写真は、そのポスター発表の様子を撮ったものです。スマホのパノラマ機能で撮影したので少し歪んでいますが、多くの皆さんが参加されていることが理解できるかと思います。下の写真ですが、左は「地域エンパワねっと・大津中央」の2チームです。左がチーム「リーラ」、右がチーム「マリーゴールド」。チーム「リーラ」は、中央学区の子ども会育成連絡会議の皆さんとの協働しました。そして、この連絡会議が実施しているキッズクラブという子どもたちが集団で遊ぶ月1回のイベントに、どうすれば保護者の方達にもっと参加してもらえるのか、そして地域の子どもたちを一緒に育む活動に加わってもらえるのか、そのことを課題に取り組んできました。チーム「マリーゴールド」は、中央学区の自治連合会の融資の皆様と協働しました。自宅に引き篭もりがちになる高齢者の男性を対象にした料理クラブを開催し、地域社会に出ていろんな人と交流することを楽しんでもらおうと頑張ってきました。以上は、私が担当しているチームのポスター発表ですが、それ以外のチームの活動については、「社会共生実習」のホームページに掲載されていますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。

▪️ポスター発表では、ご来場くださった皆さんがポスター発表を順番に見て周っていただきました。そして、口頭で質問やコメントをしていただくと同時に、それをポストイットカードに書いて貼り付けていただきました。また、「社会共生実習」の受講生の皆さんには、自分たちのチーム以外のポスター発表を見て周ってもらい、「おもしろいな、素敵だな」と思った「推しのチーム」に質問をして、どのような回答があったのか、そしてそのチームに対するコメントや提案を書き込むシートも配布されました。

▪️大学の授業は、普通、自分自身の努力がレポートや試験で評価されるわけで、その学びは個人の中で完結しています。ところが「社会共生実習」では、自分と価値観や考え方の異なる「異質な他者」とのコミュニケーションが前提になります。「異質な他者」とコミュニケーションすること、そして協働することが必要になります。その「異質な他者」とは、チーム内の他の受講生であったり、学外の地域の皆さんであったりと様々だと思いますが、自分1人では完結しないのです。「異質な他者」とコミュニケーションを行い、共通の課題や目標を見つけて、それぞれの持っている力を活かし合いながら活動をして、なんらかの成果を生み出し共有していくことになります。そのような活動で経験したことを、大切なシーズ(種)として自分の「心の中の引き出し」に大切にしまっておいてほしいと思います。活動がうまくいったとしても、残念ながらうまくいかなかったとしても…です。そのようなシーズは、大学を卒業したのち、成長していつか花を咲かせることになると思うのです。貴重な体験をされたという事実を、受講生の皆さんは忘れないでほしいと思います。

2023年度「社会共生実習」活動報告会について

スマホで口頭原稿

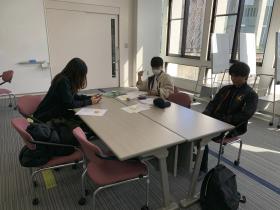

▪️昨日の「地域エンパワねっと・大津中央」(社会学部社会共生実習)の様子です。現在、社会共生実習の各プロジェクトでは、来月の「社会共生実習の活動報告会」に向けて口頭発表とポスター発表の準備を始めています。口頭発表はなんと2分。口頭発表で自分達の活動のポイントをコンパクトに伝えて、ポスターでじっくり説明する。そのような構成になっています。

▪️写真は、「地域エンパワねっと・大津中央」のチーム「マリーゴールド」です。このチームは、先日、「男の料理クラブ」の第1回目を無事に終えることができました。社会共生実習支援室の職員さんがプレスリリースをしてくださったこともあり、中日新聞と京都新聞の取材がありました。すでに記事にしていただいています。この2社は、いつも地域社会のことを丁寧に取材をしてくださいます。ありがたいことです。

▪️で、写真ですが…。スマホを眺めて、実習をサボっているように見えますが、4人で分担して、口頭発表の原稿を作成しています。スマホで。分担して書いた原稿をLINEでリーダーに送り、リーダーはスマホにインストールしてあるWordにまとめています。そして、私に確認してほしいと持ってきました。字が小さすぎて…。「先生、スワイプすれば」とアドバイスをくれましたが、それでも読みにくいですね、やはりスマホだと。トホホです。

龍谷大学のニュースセンターに掲載されました。

▪️先週の土曜日に開催された第1回「男の料理クラブ」(龍谷大学社会学部・社会共生実習・「地域エンパワねっと・大津中央」)のことが、大学のホームページの記事になりました。社会共生実習の職員さんに丁寧な取材で記事にしていただきました。ありがとうございました。

「「男の料理クラブ」開催で60歳以上の高齢男性の老後を明るくコーディネート【社会共生実習】」です。ぜひ、お目通しいただければと思います。写真も多数掲載。参加者の表情もよく捉えられています。よろしくお願いいたします。

第1回「男の料理クラブ」

▪️第1回「男の料理クラブ」無事に終了しました。「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部「社会共生実習」)の学生さんたちと、中央学区自治連合会有志の皆さんとのコラボ事業です。地元の中央学区からは6人の男性がご参加くださいました。代表の安孫子邦夫さんからは、「今は学生さんたちに自転車の補助輪のようになって支えて応援してもらっていますが、自分たちできちんと自走できるようになります」とお言葉をいただきました。素晴らしい👍。学生さんたちが、「地域エンパワねっと・大津中央」を修了した後も、私は「男の料理クラブ」に関わっていきます。今までは、学生による「エンパワねっと」でしたが、これからは「大人エンパワねっと」です。大人というか、お爺さんかな。中央学区に関わらせていただき、16年目になりますが、やっとこの「境地」⁉︎にまで達しました。

▪️第1回「男の料理クラブ」無事に終了しました。「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部「社会共生実習」)の学生さんたちと、中央学区自治連合会有志の皆さんとのコラボ事業です。地元の中央学区からは6人の男性がご参加くださいました。代表の安孫子邦夫さんからは、「今は学生さんたちに自転車の補助輪のようになって支えて応援してもらっていますが、自分たちできちんと自走できるようになります」とお言葉をいただきました。素晴らしい👍。学生さんたちが、「地域エンパワねっと・大津中央」を修了した後も、私は「男の料理クラブ」に関わっていきます。今までは、学生による「エンパワねっと」でしたが、これからは「大人エンパワねっと」です。大人というか、お爺さんかな。中央学区に関わらせていただき、16年目になりますが、やっとこの「境地」⁉︎にまで達しました。

▪️そうそう、今日は中日新聞と京都新聞の取材がありました。明日から明後日には記事になると思います。中日と京都は、いつも丁寧に地域の出来事を取材してくださいます。ありがとうございます。そういう記事は、地域の皆さんの元気につながります。

▪️一番最後の写真、左側の「洋食屋さんのコックさん」みたいなのは、私です。コスプレです。

「地域エンパワねっと」の取り組み、少しずつ進んでいます!!

▪️金曜日の2限は、「地域エンパワねっと・大津中央」(社会学部・社会共生実習)です。

▪️チーム「リーラ」は、中央学区の子ども会育成連絡協議会の皆さんとキッズクラブを盛り上げる活動をしています。キッズクラブでは、月1回、日曜日に学区の子どもたちが学校に集まって学年を超えて一緒に遊びます。「リーラ」では、この活動に参加するお子さんの保護者の皆さんに、活動を支えていただくスタッフになっていただくこと、大人の仲間を増やしていくことが最終的な目標になります。いろいろ工夫をしています。

▪️写真ではわかりませんが、3つの作業を同時に進めています。1月には社会共生実習の活動報告会があるので、その発表原稿を考えている人たち、チラシの文章を考えている人たち、2月25日のキッズクラブの活動の企画を考えている人たち、別々に作業をしながら、お互いの議論にも首を突っ込んでディスカッションをされています。「器用に?!」打ち合わせを楽しそうに進めておられますね。Z世代のミーティングってこんな感じなんだろうな。

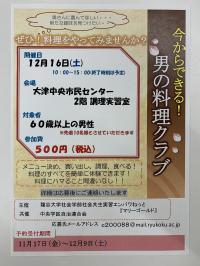

▪️チーム「マリーゴールド」は、「今からできる!男の料理クラブ」の準備を進めています。中央学区自治連合会の有志の皆さん、料理クラブの募集に自ら応募されてきた皆さん、学生の皆さん、そして私も加わって料理クラブを開催します。作る料理のレシピも完成、当日の段取りについて今日は相談をしています。私も洋食屋のシェフのような白衣も用意しました(コスプレです)。社会共生実習支援室が学長室広報を通して、新聞社各社にプレスリリースも行ってくださいました。当日、取材があると参加者の皆さんは喜ばれると思います。この取り組みは、料理を一緒に楽しむことを通して、引き篭もりがちになる退職後の男性の皆さんが、地域と繋がっていくことを目標にしています。うまくいくといいな〜。

着々と準備が進んでいます。

▪️金曜日2限は「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部「社会共生実習」)。GIAHSの国際シンポから、大学の普段の仕事に気持ちを切り替えました。エンパワの2チーム、チーム「マリーゴールド」とチーム「リーラ」、頑張っています。着々と準備が進んでいます。

▪️チーム「マリーゴールド」は、中央学区役員の有志の皆様と一緒に、「男の料理クラブ」に取り組んでいます。先月は、予行演習をしました。メインは「餃子」。あとは「胡瓜のたたきの中華風」、「だし巻き」、「エノキのバター焼き」かな。「だし巻き」は調理器具がよくなく、あまりうまくいきませんでした。ということで、今月の本番16日では、「餃子」、「胡瓜のたたきの中華風」「エノキのバター焼き」に加えて、「卵とわかめの中華風スープ」と「厚揚げの肉巻き」の予定です。豪華です。本番は私も参加します。予行演習は孫の七五三のため参加できませんでした。1枚目の写真は当日の進行に関して相談をしているところです。料理の写真は予行演習の時ものです。

▪️チーム「リーラ」は、今週の日曜日に、中央学区のイベントに参加します。このイベント琵琶湖汽船のビアンカの中で開催されます。つまり、琵琶湖を航行しながら開催されるのかな。「リーラ」は、このイベントで、子ども向けの工作コーナーを担当します。担当しながら、中央学区子ども会育成連絡協議会が開催している「キッズクラブ」の宣伝と、一緒に子ども達の「遊び」を支援するスタッフを募集するようです。保護者の皆さんに、楽しみながらキッズクラブの運営に参加しませんかと呼びかけます。写真は、子ども向け工作コーナーで作る作品の「完成品」を用意しています。天気が良かったらいいね。

「地域エンパワねっと・大津中央」、活動の焦点が明確になってきました。

▪️金曜日2限は、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部・社会共生実習)です。暑かったり、寒くなってきたりで、体調を崩して欠席している人たちがいますが、他の皆さん頑張って夢中になって活動に取り組まれています。地域の皆さんとの交流の中で、活動の焦点=自分たちが取り組むべき課題が明確になってきたからです。これまでもたびたび投稿の中で書いてきましたが、「地域エンパワねっと・大津中央」では、教員が課題を与えません。自分たちで課題を発見する、「課題発見×課題解決(緩和)」タイプのプロジェクトなんです。

▪️左の写真のグループ。チーム「リーラ」(ドイツ語で紫)。中央学区自治連合会の中で、子どもたちの遊びをリードされている「キッズクラブ」(主催は子ども会育成連絡協議会)の活動に参加させてもらっています。「キッズクラブ」の活動を盛り上げながら、若い世代の保護者の皆さんの中から、活動の担い手になってくださる方達の出会いを求めています。うまくいきそうな気がします。今日は、直近の「キッズクラブ」の「ふれあいウォーキング」の活動を盛り上げるための準備をしています。小中高大と続いてきた通常の学校での授業のパターンとは異なる授業です。個人が努力するだけでは、うまくいきません。チームワークはもちろんのこと、地域との頻繁な連携も必要になります。そのような授業にも慣れてきたのかもしれません。実に楽しそうです。それもそのはずです。ここまでの活動のプロセスを自分たちのものとして「所有」しているからです。誰かに指示されてやっているわけではないからです。

▪️右の写真のグループ。チーム「マリーゴールド」。高齢男性の料理教室を開催するグループです。ワンコイン500円で参加できる料理教室を、自治連の役員さんと連携しながら準備を進めています。かつて先輩たちが取り組んできた活動を継承・発展させていく予定です。チーム「リーラ」のように、全く新しいところからプロジェクトを立ち上げるだけでなく、「地域エンパワねっと」の先輩たちが残してくれた「資産」をうまく活用していくことも大切なことだと思います。今日は、レシピづくりのようです。高齢者の男性でも、頑張って作れるたくさんのレシピを用意しようとしています。その中から参加者と一緒に作る料理を決定し、一緒にスーパーに買い物に行き材料を買い、その上で料理を行います。そしてそのあとは、試食です。簡単な料理ではありますが、この料理教室を通して、地域の高齢者の交流が継続していくことになります。学生たちは、年度末までの活動になりますが、その活動の勢いを地域の皆さんに継承していけるかどうか、その辺りが大切になるのかなと思っています。こちらのグループも活動が充実してきました。さらに頑張って欲しいと思います。

「課題発見×課題解決型」「地域連携型」のプロジェクト

▪️金曜日の2限は「地域エンパワねっと」(社会共生実習)。写真1枚目は、地域(大津市中央学区)の子どもを対象とした団体「キッズクラブ」とのコラボを目指すチーム「リーラ」。写真2枚目は、高齢者、特に男性の高齢者を対象とした料理クラブの活動に自治連合会の有志と取り組むチーム「マリーゴールド」。

▪️「リーラ」は、LINEで中央学区でキッズクラブのお世話をされている木村徹也さんと連絡をとりつつ、今後のキッズクラブでの活動内容について検討しています。最終目標とスケジュールを共有しながら、企画書を詰めていく段階のようです。「マリーゴールド」は、今日は、zoomで中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんと打ち合わせ。安孫子さんからは、コロナ以前にエンパワねっとの学生と一緒に取り組まれた「居酒屋クラブ」(料理クラブ)の経験をもとに、様々なアドバイスをいただきました。

▪️それぞれの取り組む課題は違いますが、「課題発見×課題解決型」、「地域連携型」のプロジェクトならではの活動になってほしいなと思います。頑張って。指導はしていますが、指導しすぎてはいけませんし、心配しながら眺めているだけでもいけません。その微妙な加減が難しいのですが、私も楽しんでいます。

2023年度「ポスター作成講座」(社会学部社会共生実習)

▪️金曜日の2限は「社会共生実習」。私の担当プロジェクトは「地域エンパワねっと・大津中央」ですが、他の教員が担当しているプロジェクトの皆さんも全員が大教室に集まり、今日は「ポスター作成講座」が開催されました。講師は、京都大学情報環境機構の小野英理先生です。

▪️金曜日の2限は「社会共生実習」。私の担当プロジェクトは「地域エンパワねっと・大津中央」ですが、他の教員が担当しているプロジェクトの皆さんも全員が大教室に集まり、今日は「ポスター作成講座」が開催されました。講師は、京都大学情報環境機構の小野英理先生です。

▪️毎年、この時期に、社会学部にお越しくださり「ポスター作成講座」の講師を引き受けてくださっています。そして、毎年、講義の内容がバージョンアップされています。ポスター作成する上でのポイントや具体的な方法について解説された後、昨年、講座を受講する「社会共生実習」の学生さんたちが作成したポスターを使いながら、良い点、問題点を指摘してくださるので、学生の皆さんもとてもよく理解できたのではないかと思います。

▪️私自身も、毎年、学生さんたちと一緒に同席さていただいているのですが、個人的にもとても勉強になりますし、同時に、学生さんたちを指導する際にはもっと気を使わないといけないなと反省しました。小野先生、ありがとうございました。