私の「びわ100」の経験

▪️先日、娘からLINEでメッセージが届きました。「会社の大先輩がびわ100にでるらしく、これまでも何回か出てるけど昨年でてないから、出場者のブログとかみてたら、お父さんのブログにたどり着いたらしいわ」。このブログには、「びわ100」のことをいろいろ投稿してきました。ほとんどがどうでもよい投稿なのですが、過去5回出場した後は、どういう経験をしたのかを記録に残してきました。娘の大先輩のようにネットで検索してご覧いただき、驚いたことに、ご丁寧にも感想をメールで送ってくださった方もおられました。拙いブログの投稿ですが、多少は参加者の皆さんのお役にたっているのかもしません。本当にそうであったら、嬉しいです。

▪️私のブログの右上にあるボックスに「びわ100」と記入して検索していただくと、このブログの中にある「びわ100」と書かれた投稿をご覧いただけます。また、右端にあるカテゴリの下の方にある「びわ100」をクリックしてくださっても、「びわ100」関連の投稿をご覧いただけます。

▪️過去5回参加して全て完歩はしましたが、100km歩くことは、今でも私にはかなりの負担です。筋肉への負担はもちろんですが、足裏には肉刺ができますし、利き足である右足の親指は内出血してしまいます。過去5回歩いて2回は雨が降りました。最悪のコンディションでした。雨の中を歩くのは本当に辛いです。運営される側の皆さんも大変だったと思います。今回も、なんとなくですが、雨が降りそうな予感がします。なんの根拠もないのですが…。

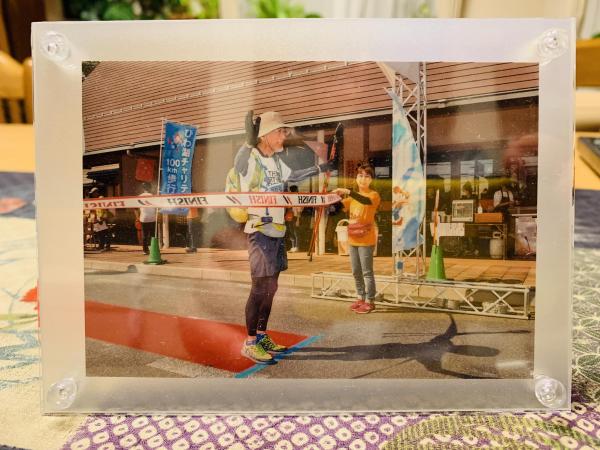

▪️拙いブログの投稿ですが、「びわ100」に出場される皆様に少しでも役立つ情報になればと思っています。「びわ100」は今年が最後になります。参加される皆様と一緒に、完歩したいです。頑張りましょう。トップの写真は、初めて「びわ100」を完歩した第3回の大会でゴールした時に撮ってもらったものです。私の横におられるのは亀甲武史さんです。今は、近畿大学農学部水産学科の教員をされています。この写真の時は、滋賀県庁の職員をされていました。私はこの第3回の大会の第2チェックポイントで、おそらく低血糖だと思うのですが、動けなくなっていたのです。そこに亀甲さんが現れ、私と一緒に歩いてくださいました。そしてゴールまでご一緒しました。本当に、ありがたかったです。「有難い」、そういうことを思えるのも、「びわ100」なのかなと思います。

ウォーキング、そして「利やん」

▪️昨日は、龍谷大学吹奏楽部の若林義人先生との呑み会でした。ハードスケジュールの中で、吹奏楽部の指導にあたっておられる若林先生の慰労も兼ねての呑み会でした。私たちは、飲み友達なんです。昨日は、学生指揮者の戸塚くんも一緒にやってきてくれました。戸塚くんも、吹奏楽部のリーダーの1人として頑張ってくれています。というわけで、戸塚くんの慰労も兼ねての飲み会でもあります。場所は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。若林先生のご指定です。

▪️昨日は自宅で仕事をしていましたが、電車ではなくウォーキングで「利やん」まで行くことにしました。というも、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」(「びわ100」)が来月に迫ってきているからです。これから、ウォーキングの頻度を増やし、距離を伸ばしていかなければなりません。ということで、15時半頃から、2時間、12km弱のウォーキングを行いました。テンポよく歩くことができました。スタート時は、まだ暑かったのですが、16時を過ぎると比叡山から琵琶湖に向かって風が吹き始めました。加えて日が傾いてきて、少し涼しさを感じることもありました。まあ、気のせいかもしれませんが。ゴールは、滋賀県庁のそばにある「神楽湯」という銭湯です。「利やん」にいく前に、汗を流したかったからです。ひさしぶりの銭湯でした。

▪️「利やん」に到着すると、すでに若林先生と戸塚くんが待っておられました。戸塚くんとこうやって飲むのは初めてかもしれません。戸塚くん、お酒が強いですね。というか、私の知り合いの吹奏楽部関係者は、強い人が多いです。どうしてだろう…。それはともかく、3人で「利やん」の料理と芋焼酎を楽しみました。キープしてあった芋焼酎、呑み会がスタートした時点では足りると思っていましたが、お酒の強いお2人だと新しいボトルが入ることになりました。今度は「女王蜂」。鹿児島の国分酒造の芋焼酎です。これも美味い焼酎です。

▪️最後の写真、戸塚くんが注文した「オムソバ」です。長年「利やん」に通っていますが、これは注文したことがありません。さすが、学生さんは胃袋が若いですね。

「練習会」へのお誘い

▪️滋賀県庁の職員さんからメールが届きました。一緒に、世界農業遺産に向けて知恵を絞り合った仲間まお1人です。世界農業遺産の申請作業をしていたころ、そのアピールも兼ねて、10月に開催される「びわ100」(「びわ湖チャリティー100km歩行大会」)に参加してきました。第3回に初めて参加し、それから第6回まで(第7回はコロナ禍で中止と、第8回は練習不足で断念)、そして第9回に参加しました。大雨の降る最悪のコンディションの時もありましたが、とりあえず5回とも全て完歩しました。

▪️過去、全て完歩できたのは、事前に、滋賀県庁の皆さんと一緒に琵琶湖の南湖を1周する「練習会」に参加していたからだと思います。ウルトラウォーキングの「しんどさ」(メンタルも含めて)をあらかじめ身体に覚えさせておくことができたからです。県庁をスタートして時計回りでまた県庁まで戻るコースです。これでだいたい42km程度になります。昨年は、都合がつかず、自分1人で南郷洗堰でリターンする(本番は南郷洗堰を折り返す)コースを歩きました。きつかったで。これでだいたい55km。今年も1人で歩くつもりだったのですが、お誘いを受けたので月末に開催される「練習会」に参加させていただこうと思います。

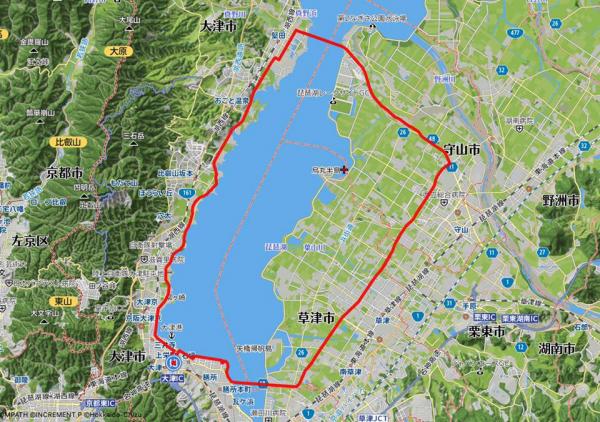

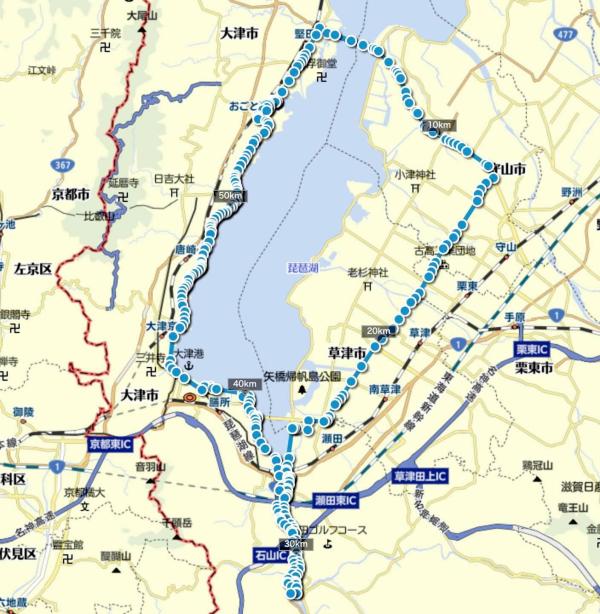

▪️トップの画像の地図は、練習会のコースです。本番は草津市にあるイオンのところで南郷洗堰のある南に方角を変え瀬田川沿いに歩くのですが、「練習会」では近江大橋を渡って県庁に戻ります。以前は、「練習会」でも朝6時半頃にスタートして晩に到着していました。また本番と同じ南郷洗堰でリターンしていました。一番下の画像の地図がそのコースです。しかし、それでは遠方の方達の参加が難しくなることから、今年は7時半にスタートするようです。終わった後は、銭湯に入って、大津駅前の近くで宴会です。例年は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」なんですが、今回はどうなるのかな。問題は、この「練習会」の後、1人で南郷洗堰でリターンする55kmのウォーキングをやっておくかどうか…です。ちょっと悩んでいます。55kmできるのであれば、相当な自信になるのかなと思いますが、どうしようかなとまだ思案中です。

【関連投稿】

「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の練習会(2019.10.6)

今年も「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加 します!!(2018.9.18)

54kmウォーキング練習会(2016/10.3)

南湖1周42kmウォーキング(2016.9.25)

ウォーキングキャンペーン2024

▪️職場の健康管理センターから、画像のようなエクセルのファィルが送られてきました。今年もセンターが主催するウォーキングキャンペーンに参加することにしたからです。現在70名(アスリートコース8名・通常コース62名)の方がエントリーされているそうです。私は、もちろん通常コース。アスリートコースの皆さんはちょっと尋常ではないのです。ウォーキングというよりも、ランニング、トレイルランニングの方達かもしれませんね。走っても競技ではないので問題ありません。大切なのは、歩数と体重です。通勤時の歩数も入ります。

▪️職場の健康管理センターから、画像のようなエクセルのファィルが送られてきました。今年もセンターが主催するウォーキングキャンペーンに参加することにしたからです。現在70名(アスリートコース8名・通常コース62名)の方がエントリーされているそうです。私は、もちろん通常コース。アスリートコースの皆さんはちょっと尋常ではないのです。ウォーキングというよりも、ランニング、トレイルランニングの方達かもしれませんね。走っても競技ではないので問題ありません。大切なのは、歩数と体重です。通勤時の歩数も入ります。

▪️やり方ですが、まずキャンペーン開始前に体重測定をし、「歩数記録表2024」体重欄に日付と体重を記入し(体重は非公表、増減だけでも構いません)、目標(エレベーターやエスカレーターを使わない・1日○○歩など)を決めて、歩数記録表の目標欄に記入する…というものです。私は、血糖値を下げるために食事療法と薬で相当減量したので、もうこれ以上体重を減らしたくありません。ウォーキングしながら逆に筋肉量を増やすことが目標になるのかしれません。結果として体重が増えないにしても、体重は変わらず体脂肪は落ちるのかなと思います。痩せても、まだ脂肪は残っていますので。

▪️このウォーキングキャンペーンを土台に、10月の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」(びわ100)での完歩を目指して、来月から3ヶ月間で体づくり・脚づくりを行います。その前に、7月スタートの前に、少し練習でウォーキングを始めておきます。

今年も100kmを歩きます。

▪️今年度も、「びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会」=「びわ100」にエントリーしました。6回目の挑戦になります。

▪️過去の記録は以下の通り。

2016年 第3回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間44分

2017年 第4回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 27時間06分22秒

2018年 第5回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 24時間54分51秒

2019年 第6回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間19分27秒

2020年 第7回 びわ湖チャリティー100km大会中止

2021年 ———————-コロナ禍で、中止以前に行われる予定がなかったようです。

2022年 第8回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 エントリーしましたが、準備不足で参加できませんでした。

2023年 第9回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 25時間14分45秒[

▪️練習はこれからです。いつも、なんちゃっての練習しかできていないのですが…。「練習で50km歩ければ、残りはなんとかなる」と思っていますが、それは科学的根拠のあまりない過去の単なる経験に基づいた信念にしかすぎません。しかも、どんどん歳はとっていますので、どうなるでしょうね。今回で「びわ100」は最後ですので、なんとか完歩したいと思います。去年は雨が降りました。過去に何度か雨の中でのウルトラウォーキングになりました。雨の中のウルトラウォーキングは辛いです。でも、ボランティアの皆さんに支えられて、なんとか完歩することができました。今回もがんばります。

【関連投稿】

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第4回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第5回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第6回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第9回「びわ100」5回目の完歩を振り返る(2023年びわ100 その3)

月1回の検診

▪️昨日は月1回のクリニック受診の日でした。糖尿病がきちんとコントロールできているかを確認するために、毎月1回クリニックで血液検査をしていただくのですが、今月の検査結果も問題ありませんでした。全ての検査数値が正常の域内でした。この1ヶ月も、その前の1ヶ月も、糖質の摂取に関してはかなり意識してきました。糖質(ご飯、麺、パン等)を摂らなくても、食に関してそれなりの満足を得られる自分なりのやり方がわかってきたように思います。おそらく、今は身体が必要とするエネルギーを糖質ではなく脂質から得ているのだと思います。昨日は、その点に関して医師に尋ねましたが、私と同じ見解でした。

▪️過去のデータも振り返ってみました。ちょっと気になったのは中性脂肪でした。基準値内なのですが、それでもいつもやや高めなのです。ところが、この中性脂肪がぐんと下がった時がありました。それは、昨年の10月。クリニックでの受診の数日前に、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」を歩いていました。数値は「76」でした。その前は、基準値をかなり超えていたのですが…。なるほど、運動が効いていたのですね。この時は、特別に長い距離を歩いているわけですし。思うに、「もっと普段から運動をしなさい…」ということなのでしょう。

▪️そろそろ、今年の秋の「びわ100」の練習を始めなければなりません。そのうちに、fbの投稿も、ウォーキング関連の投稿が増えてくると思います。すみません。多くの皆さんにとってはどうでも良い話しなんですが…。でも、私の場合、fbはライフログ(日記、人生の記録)なものですから。日々の出来事を記録することになるのです。今年の秋も、この写真のように、無事に「びわ100」を完歩したいです。これまで、どれだけコンディションが悪くても完歩しているので、練習さえきちんとすれば、なんとかなると思っています。

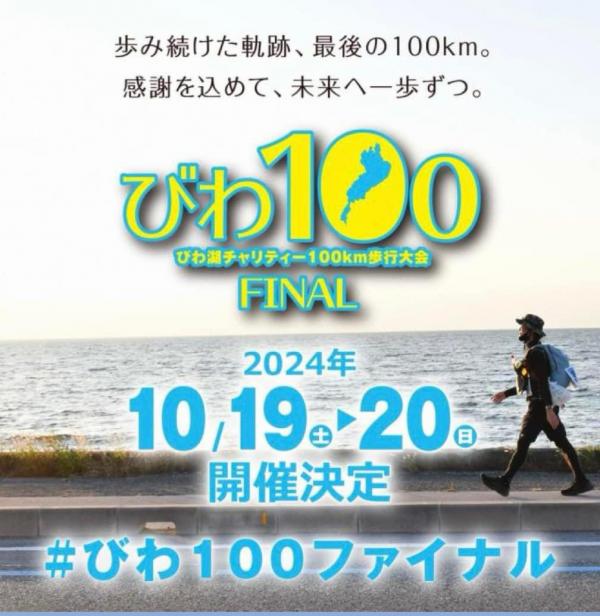

最後の「びわ100」

▪️とうとう、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」第10回、今年度で最後になります…さびしい。

▪️感謝の気持ちを込めて、参加させていただきます。過去、5回参加いたしました。参加したときは、なんとか完歩できました。いろんな皆さんの支えのもとで、なんとか完歩することができました。本当に、ありがとうございました。で、今回は最後です。

▪️私が参加することになったきっかけは「世界農業遺産」です。過去に「世界農業遺産」の認定を目指して歩かれた滋賀県長の皆様。今回は最後です。どうぞ、ご参加ください。一緒に歩きましょう。

【追記】▪️世界農業遺産認定に向けて知恵を絞り、一緒に頑張った県庁の職員の皆さんのうちのお1人に連絡を取りました。すると、今年が最後であることをご存知でした。上司とも相談をして、出来る限りの事、精一杯やりたいとのお返事をいただきました。楽しみです。

血糖値を測定する。

▪️昨日は、午前中、滋賀県庁でのミーティングの後、午後からは大学に戻りました。4月から特別研究員(サバティカル)になるので、まずは研究室を整理整頓し、研究環境?を整えることを行いました。いらないものをまずは断捨離し始めました。1年かけて、ゆっくりと書籍の処分にも手をつけます。廃棄、譲渡、売却、PDF化、保存、その作業を進めます。

▪️15時からは農学部の石原健吾先生のラボを訪問し、いろいろご指導をいただきました。ありがとうございました。石原先生は、ご自身も元々は自転車競技をされていたスポーツマンです。最近では、自らのデータを取りながらトレイルランで160kmを走ったりもされています。ご専門はスポーツ栄養学。「スポーツ栄養学」を一般人の健康増進、競技者のパフォーマンス向上という両面から研究されています。

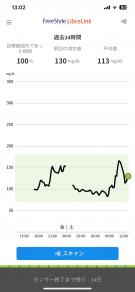

▪️昨日は、前者の「一般人の健康増進」という観点から、病気持ちの私の健康維持に関してご相談に乗っていただいたわけです。大変丁寧にお話をしてくださいました。加えて昨日は、特に、血糖値をリアルタイムで測定できる「FreeStyleリブレ」というセンサーを二の腕に取り付けるご指導を受けました。厚さ5mmほどの丸い円盤状のセンサーの中央には短いとても細い針が出ていて、その針が皮膚の下の細胞と細胞の間に存在するグルコースを測定するのです。グルコースは血管を通って体中に運ばれ、毛細血管から間質液へ、さらに間質液から細胞に入って利用されているので、この間質液中のグルコースがわかれば、グルコースと強い相関がある血糖値もわかるというわけです。で、その情報をスマホのアプリで受け取るのです。トップの写真、左側、写真に写った二の腕に丸い円盤のようなものが見えると思いますが、それが「FreeStyleリブレ」になります。

▪️このセンサーを装着することで、私は石原先生の研究に協力しながら、自分自身の血糖値の傾向を理解することができます。今までは、月1回の血液検査だけが頼りでしたが、今回は2週間だけですが、リアルタイムで測定できることになります。研究に協力する内容ですが、階段の上りと下りとでは、どちらが血糖値を消費するのか…たしかそういうふうに説明してもらったのですが…違っているかもしれません。石原先生から、後で、運動のメニューを送ってもらうことになっています。

▪️アプリを起動させてから1時間ほどで使えるようになりました。安心しました。健康の範囲内です。例えば、個人的な実験として、オニギリを食べてみる。餅を食べてみる。餡子の入った今川焼きを食べてみる。そうして血糖値がどう変化するのかを確認してみたいと思います。ストイックな食事制限をしてきましたが、もう少し余裕ができるかもしれません。また、食後、どのタイミングで、どのように運動すれば血糖値の上昇を抑えることができるのか、その辺りも探りたいと思います。そうやって、糖尿病と共生できるライフスタイルを探りたいと思います。

▪️「なんでそこまで必死になっているんや、アホちゃうか」と言われるかもしれません。でも、それは糖尿病の母親の介護を10年続けて、きちんと対応しないとどうなってしまうのかを、よく知っているからです。そもそも糖尿病は、万病の元。様々な病気のリスクを高めます。母親は、壊疽にこそなりませんでしたが、目が見えなくなり、何度も脳内出血をしました。いずれも糖尿病が原因です。まあ、そのようなわけで、今回の実験もあえて「楽しんで」います。石原先生の研究室を紹介したポスター(トップ右の写真)には、「自らの体の測定を通して、基礎的な栄養学と実践力を養う」と書かれています。私はゼミ生ではありませんが、勉強させていただきます。

▪️ちなみにアプリで最初に測定された私の血糖値103でした。その後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に立ち寄り、美味しいおでんと蛸の刺身をいただくと、血糖値も少し上昇し始めました。もちろん、糖質を含むビールや日本酒は飲みません。焼酎の湯割りです。まあ、数値は緑の範囲なのでとりあえずまだ大丈夫なのかなとは思います。私が心配するのは、急激に血糖値が上昇する血糖スパイクと呼ばれる現象です。自分にもそのような症状が起きているのかどうかを確認したいと思っていました。まあ、誰しも食後は血糖値は上昇するのですが、私の数値をどのように評価するのかについては、主治医にお聞きするしかありません。データを溜めて、次回の診療の時に相談をしてみようと思います。

▪️石原先生には私のスポーツでの経験を聞いていただきました。アスリートでもスポーツマンでもない、前期高齢者になったただのおじさんの経験なんですが…。例えば、フルマラソンに挑戦している時、30kmを超えると途端に走れなくなりました。ゴールしたあとは悪寒が生じてしまいました。100kmウォーキングでも同様です。50km歩いたところで、それほど気温は低くはないのですが、やはり悪寒が生じました。個人練習で50kmを歩いた時も、やはり悪寒が生じました。石原先生にも確認しましたが、これって全部「低血糖」のようです。運動で血糖を消費しているにもかかわらず、糖の補給がないから動けなくなり、体温さえも維持できなくなり、悪寒が生じたわけなんですね。こういう話をお聞きしながら、こうやって、自分の身体に敏感になること。悪くはないと思っています。特に持病を持っていると余計ですね。自分が専門とする社会学の立場からすると、健康に敏感になっている自分自身に対して批判もできるわけなんですが、それでもやはり、悪くはないと思っています。楽しもうと思います。

▪️石原先生からは、写真のような食品を試してみてはと勧められました。一番左のものと、オレンジのもの、アルミの袋のもの、これらはいずれもご飯に混ぜて一緒に炊くものです。原料は、コンニャクとか、セルロースという繊維質とか、アルミの袋のものはたしか麦かな。小さなお麩のような感じですね。いずれも、食欲を満たしつつ、カロリー摂取を抑える食品です。緑は麺ですね。食事を工夫しながら、運動もきちんと行いながら、血糖値を測定することを面白がってみたいと思います。

▪️石原先生のご専門は「スポーツ栄養学」ということもあるのでしょうが、またフルマラソンを走ることをやや強めに勧めていただきました。加えて、秋の100kmウォーキングも昨年と同様に応援してくださるとのことでした。ありがたいことですね。

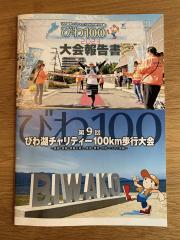

「びわ100 2023」の大会報告書

▪️昨日、第9回 びわ湖チャリティー100km歩行大会「びわ100 2023」の大会報告書が届きました。チャリティーということで、大会参加者の参加費や協賛金を含めた収入から、180万円が複数の団体に寄付されました。琵琶湖の周りを歩いて琵琶湖のために活動している団体を応援するわけです。

▪️昨日、第9回 びわ湖チャリティー100km歩行大会「びわ100 2023」の大会報告書が届きました。チャリティーということで、大会参加者の参加費や協賛金を含めた収入から、180万円が複数の団体に寄付されました。琵琶湖の周りを歩いて琵琶湖のために活動している団体を応援するわけです。

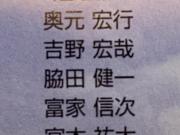

▪️私は、これまでこの「びわ100」を5回完歩しています。ただし、昨年は雨も降ってきてかなり大変なウルトラウォーキングになりました。報告書には以下のように書かれていました。申込者805名、当日歩行者723名、棄権者82名、完歩者498名、リタイア者225名、完歩率68.8%。完歩率があまり高くないのは、雨でコンディションが相当悪かったですからね。50kmを超えたあたりで、足の裏は雨水でふやけて真っ白でした。というわけで、完歩したので、完歩者の名前の一覧の中に、自分の名前を見つけることができました。

▪️年代別申込者ですが、10代9名、20代77名、30 代87名、 40 代206名、 50 代269名、 60 代130名、 70 代26名、 80 代1名でした。すごいですね、80代で完歩。26時間26分の成績を残しておられます。この方のように80代になっても歩けるでしょうか。というのも、気になることがあるのです。60 代130名から70 代26名とガクンと減ってしまうことが気になるのです。 70代になると途端に申込者が減っています。やはり70代で体力が相当落ちるのでしょうね。私も、今年から高齢者(前期高齢者)になったわけですが、どこまで体力を維持し続けることができるでしょうね。前期高齢者の段階で蓄積した体力を、後期高齢者になってもどれだけ維持できるのか。そのあたりなんでしょう。

▪️おそらく、今年の秋も歩くことになると思います。これまでの「びわ100」関連のこと、このブログで詳しく報告しています。

第9回「びわ100」の写真(2023年びわ100 その6)

▪️先月14日と15日の2日にわたって開催された「琵琶湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の時の写真です。業者さんが撮影された写真の中から記念に購入させてもらいました。1枚目は、運営側で頑張っておられる小林幹雄さんとのツーショットです。記憶が曖昧なんですが、私がこの「びわ100」に参加するようになったのは、こちらの小林さんのおかげなんです。確か、「世界農業遺産」絡みでご相談をしたような記憶が…。小林さんの方は、私のことをご記憶くださっていたようで、ゴールする私に気がつかれて、この写真に一緒に写ってくださいました。「ご縁をいただく」という表現がぴったりかも。ありがとうございました。赤いパーカーを着ているのは、第1チェックポイント(32kmぐらい)に到達する直前ですかね。まだ、元気がありました。

▪️で、来年も歩くのかな…。たぶん、人生6回目の完歩に向けて挑戦するではないかと思います。

【追記】▪️2023年度の「びわ100」に関連する投稿です。

第9回「びわ100」の反省会(2023年びわ100 その5)

第9回「びわ100」の結果(2023年びわ100 その4)

第9回「びわ100」5回目の完歩を振り返る(2023年びわ100 その3)

第9回「びわ100」私を支えてくださった皆さん(2023年びわ100 その2)

第9回「びわ100」で5回目の完歩(2023年びわ100 その1)