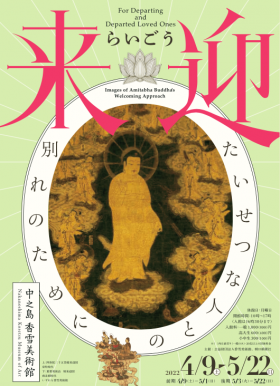

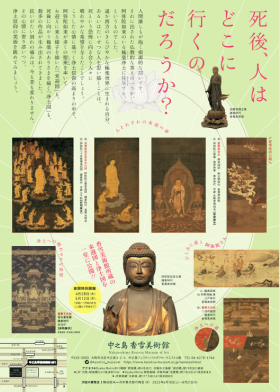

中之島香雪美術館・企画展「来迎 たいせつな人との別れのために」

■5月22日まで。企画展「来迎―たいせつな人との別れのために―」中之島香雪美術館企画展「来迎 たいせつな人との別れのために」。これはぜひ行かないといけません。以下は概要。

「死後、人はどこに行くのだろうか?」

人間誰しもが抱く根源的な問いです。それに出された仏教的な答えの一つが、阿弥陀如来のいる極楽ごくらく浄土に往生おうじょうする、というものでした。遥か西方のきらびやかな極楽世界に生まれる自分、あるいはたいせつな人を思い描くことは、死という恐怖に向き合う人々に晴れやかな希望を与えたことでしょう。こうした心情に基づく浄土信仰の高まりの中で、阿弥陀如来が多くの聖衆しょうじゅを率いてお迎えに来るのを描いた「来迎図」も、死後に向かう極楽のありさまを描く「浄土図」も、数多の作品が生み出されてきました。抗いがたい別れの痛みは、今も昔も変わりません。その心情に寄り添いつつ、浄土信仰の美術を眺めてみましょう。

■この概要を読むと、この世に残された側の方達が、亡くなった方のことを偲んで…という前提になっているような気がします。これは残された人たちの立場と言い換えることができるかもしれません。ただ、私が知りたいなと思うことは、亡くなる人の立場…になるのでしょうか。死んでしまったら、立場も何も無いじゃないか…とのご意見もあるでしょうね。でも、自分が死んだらどうなるのかを、生きている間に先取りして強いイメージを抱き、何かの実感を持つこと。死を先取りして生きるための作法。うまくいえませんが、この企画展で展示される絵画を通して、人びとは何を考え行動したのか、その辺りのことなのかな。

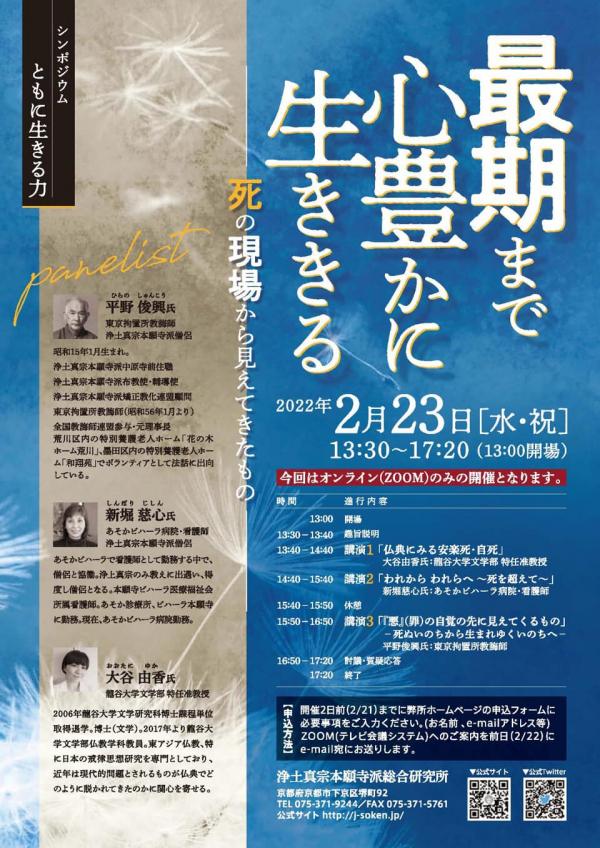

オンラインシンポジウム 「最期まで心豊に生ききる 死の現場から見えてきたもの」

facebookの中の母

■SNSのfacebookは、毎日、過去の同じ日に何があったのかを、記憶の中から呼び起こしてくれます(それが良いことなのか、どうなのか…よくわかりませんが)。今日、facebookが示してくれたのは、上のような写真でした。4年前の今日、母は脳内出血で滋賀医大に入院していました。孫のひなちゃんが両親(娘と娘婿)と一緒にお見舞いに来てくれたのです。母からすると、ひなちゃんはひ孫になります。さて、脳内出血した母ですが、その後、回復して退院はしたものの、身体の機能をかなり落としてしまい、再び老人ホームに戻りました。夏以降は、次第に反応も悪くなり、晩秋までは見舞いに来た私のことだけは識別できたようですが、次の年の正月に亡くなりました。母は糖尿病でした。糖尿病は血管の病気ですから、身体のあちこちに問題が出ていました。眼底出血で失明、脳内出血で入院、腎臓の調子も悪かったし…。でも、翌年の正月まで頑張ってなんとか生き抜きました。86歳。父の看病のことも含めると、両親の看病や介護は11年続きました。父は1年の看病でしたが、母の介護は10年続来ました。その11年の看病や介護で学べたこともずいぶんあるので、両親への文句は心の中にしまってあります。学べたこととは、人が亡くなっていく過程に寄り添う経験ができたということです。おそらく将来の自分のことでもあるわけですから。

■4年前のfacebookの写真には、次のような文章を添えて投稿していました。

2018年2月10日 ·

今日は、大阪に暮らしている娘夫婦とひなちゃんが、ばーちゃんのお見舞いに来てくれた。ありがとうね!

ひなちゃんは、慣れない場所に最初は緊張していたが、そのうちに元気な声を出し始めた。ひなちゃんの声が、寝たきりのばーちゃんの気持ちに少し力をあたえたのかもしない。ばーちゃんは、今日はまともな事をしゃべっている。目は見えないけれど、ひなちゃんのことも、よくわかっている。今日は童謡も歌ってくれたようだ。

堤真一さんのファミリーヒストリー

俳優の堤真一さんの「ファミリーヒストリー」。堤さんは、亡くなったお父様との関係がより深まったと思う。涙腺崩壊。よく取材しているなといつも感心。#ファミリーヒストリー#堤真一 https://t.co/okr8jFxWqr

— 脇田健一 (@wakkyken) October 25, 2021

■昨晩、俳優の堤真一さんがゲストのNHK「ファミリーヒストリー」を視ました。堤さんはー57歳です。私とは6歳違います。この6歳の差が近いのか離れているのか、よくわかりません。ただ、両親が戦争で若い頃に苦労してきたこと、進学したくてもできなかったこと、団地で育ったこと、その他諸々、少し年齢は違うけれど、似たような共通の経験があるからなのかもしれません、堤さんの「ファミリーヒストリー」を視聴しながら大変感動しました。私と同じような思いを持たれた同世代の方は、たくさんいらっしゃるのではないかと思います。お父さんを最後に見舞った時の堤さんのお話を聞いて、自分の父親の時のことを思い出しました。グッときて涙腺崩壊しました。この番組を通して、堤さんは、亡くなったお父様との関係がより深まったのではないでしょうか。

■いつも、よくここまでという程細かいところまでリサーチをしているなと感心します。おそらく試聴されている方達の中にも、できるものならば自分のルーツも知りたいという人がたくさんおられることでしょう。

ありがとうお父さん

■朝から、グッときました。起床して、我が家の庭のお世話をしてくださっている庭師・椿野大輔さんのfacebookへの投稿を拝読し、とても胸が熱くなりました。椿野さんは、庭師さんですが、近くの棚田を借りてお仲間と米作りをされています。その棚田に隣接する棚田の所有者・ツルツルおじさんのお話です。以下は、椿野さんの投稿です。

うちの田んぼのお向かいさんの棚田。

仰木の棚田は土手が多く、農作業の大半が草刈りとなる。

80過ぎのお百姓さんがすごくマメに手入れをされていて、いつも土手が綺麗でツルツルおじさんと言っていた。

いつもニコニコと時々声をかけてもらったり親切な方だったが、しばらく姿を見ないのでどうされたかと思ってたら、息子さんが草刈りをしておられる。

聞いてみると胃がんの末期とのこと。

この春の田植えを最後の力を振り絞ってされてから倒れ臥せっておられたが、夏の土用に亡くなられた。

今は息子さんがお父さんの意思を引き継ぎ、稲刈りも終えられ、土手の草刈りなどをされている。

今日も草刈機の音がしているなと帰り際に見てみると

「ありがとうお父さん」と残して草が刈られていた。

■棚田の法面に、息子さんのお父様(ツルツルおじさん)への思いが表現されています。素晴らしいな〜。これは私の勝手な想像でしかありませんが、お父様やさらに上の世代の先祖の皆さんの水田への思いを、息子さんは受け止めておられるのではないでしょうか。どこも日本の農村は厳しい状況にありますが、こちらの棚田のような中山間地域の農村では、耕作放棄地や休耕田がどんどん増えています。こちらの椿野さんが借りておられる田んぼも、10年ほど放置されていたそうですし、隣の田んぼも所有者が数年前に亡くなられて今は休耕田になっているそうです。そのような状況の中で、息子さんがお父さんの意思を継がれているわけですね。繰り返しになりますが、朝から、グッときました。

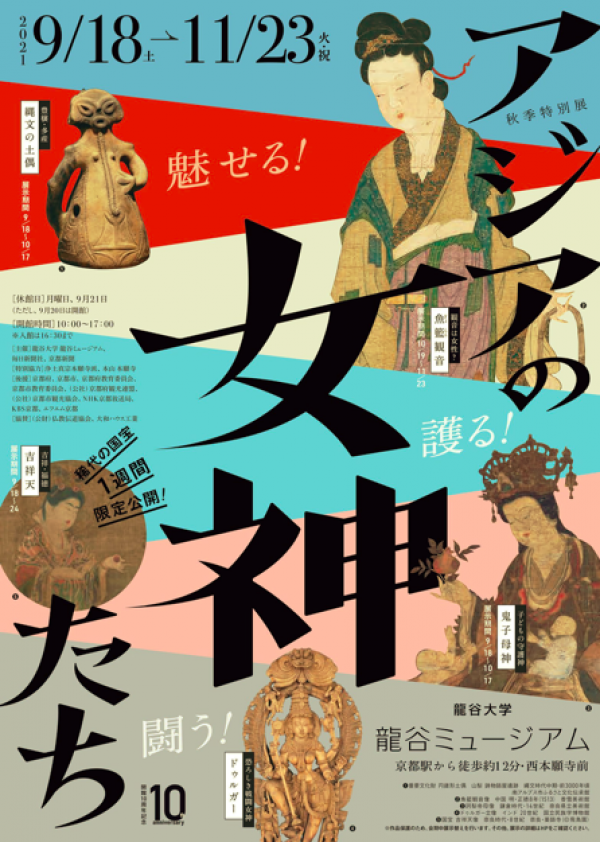

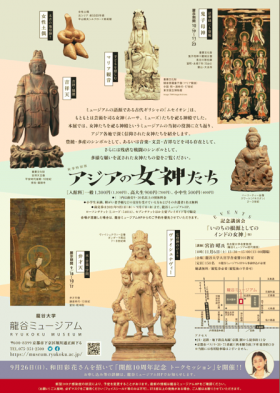

龍谷ミュージアム秋季特別展「アジアの女神たち」

■龍谷ミュージアムでは、秋季特別展として「アジアの女神たち」を開催するとのことです。期間は、9月18日〜11月23日まで。以下は、公式サイトからの引用です。

■龍谷ミュージアムでは、秋季特別展として「アジアの女神たち」を開催するとのことです。期間は、9月18日〜11月23日まで。以下は、公式サイトからの引用です。

ミュージアムの語源である古代ギリシャの「ムセイオン」は、もともとは芸術を司る女神(ムーサ、ミューズ)たちを祀る神殿でした。

本展では、女神たちを祀る神殿というミュージアムの当初の役割に立ち返り、アジア各地で深く信仰された女神たちを紹介します。

豊饒・多産のシンボルとして、あるいは音楽・文芸・吉祥などを司る存在として、さらには残虐な戦闘のシンボルとして、多様な願いを託された女神たちの姿をご覧ください。

■私は、この特別展の最後、「第5章 第5章 観音になった女神」に一番関心を持っています。この展示は、「男性であった観音が、女性的な変容を遂げる流れを見ていきます」と解説されています。思い起こせば、世界史の教科書等に登場するガンダーラの観音は男性なのですが、中国に伝わるとどういうわけか女性っぽく変化していきます。なぜなんだろうな〜とずっと思っていました。絶対に行きたいんですけど、コロナ感染はどうなっていくのか…、行けるのかな…。心配です。

同世代の訃報

■先日のことになります。約40年ぶりに、大学時代のサークルの仲間Sくんと、SNSを通じてつながることができました。facebookをはじめとして、SNSは同窓生と再会する機会を与えてくれます。大学時代のサークルにも同窓会組織があるのですが、Sくんはそのような同窓組織ともずっとつながっていませんでした。大学を卒業してからは、仕事や生活に一生懸命だとそのような余裕がなくなります。私自身もそうでした。ましてやSくんは同窓生がたくさん暮らしている関西ではなく、遠く離れた地域で仕事をしていましたから余計にそうなりますね。Sくんの場合は、仕事を定年退職したことが、同窓生とつながるきっかけになったのかもしれません。そのSくんが、「先輩のTさんに、学生時代に大変お世話になったんだけれど、どうしているか知っている?」と尋ねてきました。これは、facebookの後でつながったLINEによるやりとりでした。

■さて、SくんからTさんの近況を聞かれたわけですが、私自身もTさんが卒業されてからのことは、全く伝わってきていませんでした。ということで、Tさんと同級生の先輩にもお聞きしてみましたが、ご存知ありませんでした。そうしているうちに、Sくん自身から再び連絡がありました。2年前に病死されていたというのです。そのことを聞いて、私たち同級生は一様にシッョクを受けました。同級生の1人は、「僕の周囲でも、ぽつりぽつりと同世代の人の訃報が増えつつあります」とLINEで述べていました。

■そして、そのすぐ後のことになります。高校時代の同級生Kくんが亡くなったという情報が届きました。これもLINEでした。Kくんとはクラスも違うし、高校時代は特につながりはなかったのですが、私が40数年ぶりに高校の同窓会につながるときに、いろいろ配慮をしてくださいました。感謝の気持ちでいっぱいでした。その同級生が突然亡くなったのです。どうして亡くなったのかはよくわかりません。同窓会のために尽力されておられました。非常に悲しく、残念です。統計的なデータをきちんと確認したわけではありませんが、一般に、還暦を超えたあたりから、人口は少しずつ減り方が急になっていきます。言い方を変えると、死亡率が還暦を超えたあたりから上昇し始めるのです。しかも、70歳を超えると加速度を増していくようになります。そのような現実を知っておくことは、非常に大切なことかと思います。

■私は人口学的なことはよくわかりませんが、過去のシミュレーションによれば、今年2020年は、60〜64歳の男性の人口は約370万人、女性は約380万人となっています。5年後の2025年には、65〜69歳の男性の人口は約350万人、女性は約370万人。男性は、約20万人減少することになります。おそらく、病死が増えていくのではないかと思います。その5年後2030年は、今から10年後ですが、70〜75歳の男性は約325万人、女性は約360万人。男性の方が、亡くなる方が多いですね。よく知られていますが、平均寿命も男性の方が短いですしね。孫が成人する80歳のあたりまでは健康に生き延びて、一緒に呑みに行きたいという夢を持っていますが、どうなるのかはわかりません。5年ごとに、20万人を超える人が亡くなるのですから、その中に自分がいてもおかしくありません。

■こんなことを確認するのは、後ろ向きなことでしょうか。あるいは、意味のないことでしょうか。私はそうは思いません。このブログの投稿とほぼ同じ内容の投稿をfacebookにしたところ、私の同級生からは「私も最近、こうして人生が少しずつ整理されていくんだということを経験しました。その後から生活に対する思いが変わった気がします」とコメントをもらいました。本当にそうですね。仲間が亡くなることを通して、自分自身の人生を少しずつ整理していく…、とても大切なことだと思います。

小谷みどりさんにお話を伺いました。

■今日は、 高橋卓志先生の「社会実践特殊研究(D)」(実践真宗学研究科)に「もぐり院生」として参加させていただきました。今日はゲストをお呼びしての授業でした。ゲストは、小谷みどりさん。とても刺激的な講義でした。小谷さんは大阪出身です。語るうちに、関西弁も入り、少し巻き舌にもなり、大阪のイタリア人のような感じで僧籍を持つ院生たちに厳しく問いかけられました。私には院生たちを崖に追い詰めるような雰囲気に感じられました。言い換えれば、若い僧侶である院生の皆さんたちに対して、大変厳しかったということです。もちろん、これは私の印象や解釈で、院生の皆さんがどう感じたかは別にして…です。

■実践真宗学のカリキュラムがどのようなものかまったく知りません。知らないにもかかわらず、ちょっと意見をさせていただければ、現代社会がどのように変動しつつあるのか、もっと知っておいた方がよいのではないかなと思いました。今日の小谷さんのお話、私の乱暴になりますが、次のような内容でした。超高齢社会と人口減少社会、そして多死社会へと急激に向かう日本の社会状況のなかで、宗教や葬儀の世界にも個人化と市場化がじわじわと浸透している。そのような状況のなかで、一般の人びとは仏教をどう捉えているのか、葬儀に対して何を考えているのか、若い院生の皆さんは、もっと現実を勉強した方がいいですよ。そして、実際の苦悩の現実、現場から、「発心」なさってください。そのようなお話に理解できました。院生の皆さん、頑張ってください。

■小谷さんご自身は、信仰をお持ちではありません。信仰はご自身の関心外ということになります。葬儀の市場化(サービス化)についても、現実問題として避けられないし、普通の人びとは、信仰や親鸞の教えなど別に求めていないとお考えかと思います。私は「もぐり」ですので、控えめにしていましたが、おそらく死後のことについても、小谷さんにとっては関心外なのではないでしょう。終末期の実存をどのように支えるのかという点に私は関心を持っていますが、そのような話は出てきませんでした。あえて、小谷さんは、リアリストで唯物論的なスタンスに立って発言されているように思いますが、その上で、目の前の人びとの苦悩にどう向き合うのか、「発心」するのか、そういうことについては大いに共感するところがありました。立場は違うけれど、エンパシーを感じました。もちろん、これは私の印象でしかないので、どこまで正確かはわかりません。「リアリストで唯物論的なスタンス」についても、私には、小谷さんはあえてそのようなスタンスで闘ってこられたのではないのかなと思いました。ここでは、闘ってこられた相手はどういう考え方なのか、どういう人なのか、書きませんけどね。

■今日の講義はもちろんオンライン。いろんなゲストに参加していただく時、オンラインは非常に役立つなあ。高橋先生、ありがとうございました。

■ところで、授業が始まるまえに、オンライン上で小谷さんにご挨拶をさせていただきました。その時、小谷さんから「没イチ」という言葉をお聞きしました。不勉強で知らなかったのですが、小谷さんの造語だそうです。パートナーを亡くした人のことを指します。小谷さんには『没イチ パートナーを亡くしてからの生き方』という著作もあります。小谷さんご自身が「没イチ」でいらっしゃることも知りませんでした。失礼しました。勉強不足です。

■「没イチ」の小谷さんは、長年勤務された第一生命経済研究所を退職されて、今はカンボジアで、私財を元にパン屋を経営しながら貧困問題の支援に取り組んでおられます。そのような貧困問題の現場で、カンボジアの僧侶たちがどのような動き方をされているのかも教えていただきました。小谷さんがお会いになったカンボジアの僧侶の皆さんは、いろんな能力や経済力を持った人たちをつないで、貧困に苦しむ人びとを支える活動をされているらしいのです。貧困という人びとの苦に向き合い、その苦しみを抜苦するためにまざまな力を持った人びとの力を、そして関係をデザインされているわけです。「人間ハブ空港」のような感じでしょうか。普段から、いろんな方たちとの関係をきちんと作り、磨いておられるように思います。また、この辺りのことをお聞きしたいなと思いました。

「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業。

■今年も、龍谷大学大学院の実践真宗学科で開講されている高橋卓志先生の授業で、「モグリ院生」として聴講させていただいています。「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業です。もちろん、オンライン。しかも、今期は途中からの聴講になってしまいました。

【目的・ねらい】生きることに疲れ、孤立する人がいる。老いの到来に、喪失感を深める人がいる。病に襲われ死を実感し、立ち往生している人がいる。そしてその先に死は訪れ、悲嘆は多くの人々を巻き込む。現代社会はそのような様相を顕著に見せている。存在感が減衰した現代仏教は、そんな社会を支えられるのか? 仏教の可能性を再考・追求し、いのちと向きあう実践につなぐ。

【講義概要】

1) 現代仏教は存在感、有用感、信頼感を失ってはいないか?をいくつかの事例に基づき認識する。

2) 仏教の持つ力が発揮されていないのではないか?仏教の可能性に私たちは気づかないのではないか?を検証する。

3) 「固定観念」化された現代仏教に揺さぶりをかけることにより、現代社会における仏教の可能性が見えてくる。

4) 現代仏教を取り巻く諸問題への対応を具体的な実践活動や異分野のゲスト有識者による意見・提案を基に考える。

5) 現代社会が生み出す諸問題を把握し、仏教の可能性に基づいた寺や僧侶とのかかわり方から解決方法を見つけ出す。

たとえば…超高齢社会において変化が激しい檀家・門徒システム。大災害が頻発する昨今、いのちの危機に瀕した人々あるいは地域社会との関係。現場感覚が不足する中でシステム構築が急がれている臨床宗教師の在り方。揺らぐ葬儀への対処。寺院の公共性や公益性の軽視。寺院経営に関する人的・経済的課題など。これらを踏まえ、現代社会における寺院・僧侶の実践活動への道を模索する。オンライン授業ではあるが教官の過去の実践をもとに「現場」感覚を最大限持った授業を行っていく。

■昨年、初めて聴講させていただきました。先生が授業で提示される様々なお話や動画には、心が揺さぶられ、どうしても涙がツーっと出てしまうのです。先生の授業は「モグリ院生」が多いのが特徴です。超高齢社会・多死社会の中で、人の最期に関わる問題に取り組むジャーナリストのの方達とか、いろんな方たちが参加されています。そのようなわけで、今年もと思わないでもなかったのですが、毎年だと「なんて厚かましい…」と自分で思うところがあり、先生にお願いすることを自粛していましたた。流行だから、自粛(笑)。すると、同じく「モグリ院生」の方が私に気をつかってくださり、途中からでも聴講できるように調整してくださいました。ありがとうございました。先生も、歓迎してくださいました。ありがとうございました。

■さて、「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業。若い実践真宗学科の院生の皆さんには、なかなか大変なことだと思います。人の命や死に真正面から向き合うことは、現代社会において家族以外ではなかなかできることではない。それは、僧侶でも同じことだと思います。今の社会は、死をすぐに、あえていえば「脱臭化」してしまう社会ですから。

■私自身はどうかといえば、、12年前に父を看病のあと看取り、その後は母の生活介護をして、最期は、老健、老人ホームに入所ということになり、10年向き合い続けてきました。私が真正面から「いのち」と向き合ったのは、この両親の経験だけなのです。たった、これだけ。情けない…ような気もするですが、これだけ。父や母は、自分自身では、そのような経験をしていません。だから、自分の最期を受け入れることが大変でした。私は、その大変だった時期にずっと伴走することで、いろんなことを学んだ(ような気がする…)。ただ、これだけ…でしかないけれど。

■授業の中で、先生からコメントを求められ、次のような話をした。

私が今、望んでいることは、心の底から話を聞いてくださる「マイ坊主」に出会いたいということだ。たくさんある仏教教団の関係者からは叱られることは間違いないけれど、私は、私が生きている時から自分と向き合ってくださる僧侶、「マイ坊主」と出会いたい。できれば、そういう「マイ坊主」だけでなく、社会福祉士、司法書士、看護師、医師…そういった方たちが編み出すネットワークの中で支えていただきながら、家族(もちろん、孫も)や親しく交際してくださった友人達とのつながりの中で、自分の最期を過ごせるようにしいただきたい。自分でもそれが可能なように元気な間に動きたい。そして、多くの人たちが、そのような「マイ坊主」を中心とした皆さんの支えと、親しい人たちとの交際の中で、「自分の家で死ぬという選択」(高橋先生の著書のタイトル)を可能にするような社会であって欲しいと思います。

■高橋先生からは、「いいね〜、その『マイ坊主』。きちんと商標登録を取っておいた方が良いですよ」と半分冗談、半分本気のご意見をいただいた。そういう時代がすでに到来しているのです。あっ…もちろん、他の宗教の方達だと、坊主ではなくて、別の言葉になると思いますけれど。

リレーショナル・オートノミー

■先日のことになりますが、NHKのEテレで、「自分らしく生きる~ACPとがん緩和ケア」と言うシンポジウムを放送していました。たまたま気がついて、仕事をしながら「ながら族」で見ることにしました。

日本人の死因第一位である“がん”。医療の進歩で生存年数は長くなってきたものの、未だ治療が難しい病でもある。身体的な苦痛に加え、先行きがみえない不安に苛まれる人も少なくない。そうした中、注目を集めるのがACP・人生会議と呼ばれる試み。自分らしく生きるために必要な医療やケアを事前に家族や医療者と語り合おうというものだ。緩和ケアが、その思いを支える。これからの“がん”との向き合い方を考える。

【がんと生きる~こころとからだ 私らしく~】(上)がん 揺れる心支える

【がんと生きる~こころとからだ 私らしく~】(下)患者会の笑顔に救い

■このシンポジウムは、読売新聞のオンラインの記事にもなっていました。↑のリンクがそうです。心に深く染み入りました。11前に、肺癌により81歳で亡くなった父親を看病していたときのことがリアルに思い出されました。

■ところで、このシンポジウムの最後で、京都大学緩和ケア・老年看護学分野教授の田村恵子さんがおっしゃった「リレーショナル・オートノミー」と言う言葉が強く印象に残りました。関係性の中で意思決定をしていく自律、関係性の中にある自律という意味です。これは、看護の世界で使われている用語のようですが、環境保全活動やまちづくりの現場においても大切な考え方なのではないかと思いました。少し、自分なりに掘り下げて考えてみたいと思います。