兵庫県人会

■昨晩は、「兵庫県人会」でした。何回目になるのでしょうか…ちょっと忘れてしまいました。今度確認をしておきます。回数はともかく、研究部での会議を終えて、瀬田キャンバスから京都の深草キャンパスの近くにある中華料理店「味苑」に急いで移動しました。ギリギリ間に合いました。この中華料理店は、四川料理のお店とのこと。美味しくいただきました〜。予想通り、汗が出まくり…で困りましたが。

■今回も、「来年度こそは、冬に日本海の蟹を食べに行こう!!」と、盛り上がりました。県人会のプチ慰安旅行です。もちろん、場所は兵庫県。これは県人会の中では重要企画になっています。昨年、私は行けませんでしたが、兵庫県人会の有志で丹波篠山にイノシシ鍋=牡丹鍋を食べに行きました。本当には蟹のはずだったのですが、諸般の事情から牡丹鍋になりました。兵庫県は日本海から淡路島まで、美味しいものがいっぱい。美味しい県人会なのです。それから、半袖を着るようになった頃、次の県人会を開催しようということになりました。次回の幹事も、酔っ払った勢いで決まりました。どうも候補地は、甲子園球場らしいです。甲子園は食べられません?!が、兵庫県の誇りですからね。ビールを飲みながらデイゲームを楽しみ、その後はビアガーデンかな。今回は、新しく2名の方が会員になってくださいました。龍谷大学の教職員の皆さんの中で、兵庫県出身者と居住経験者の皆さんがいらっしゃいましたら、ぜひこの県人会にご参加ください。

Satoyama Japan | The Secret Watergarden | Discovery English Subtitles

■BBCが製作した作品のようです。滋賀県高島市新旭町針江の水辺環境や、その水辺環境と一体化した針江の暮らしが取り上げられています。ステレオタイプというと言い過ぎかもしれませんが、ちょっとBGMが…、日本人の私にはちょっとだけですが違和感がありますが…。素敵な作品です。

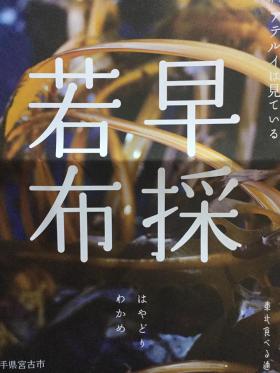

岩手県宮古市重茂の早採若芽

■岩手県の三陸海岸、宮古市の重茂から「早採若芽」が送られてきました。軽く水洗いをして、湯通しすると実に鮮やかな緑色になりました。春を感じさせますね。早速、ポン酢をかけていただきました。重茂には、確か今から18年前の夏、岩手県立大学の1期生の諸君と三陸海岸をバスで回った時に、立ち寄った記憶があります。

■重茂の皆さんは、海の環境保全に積極的に取り組まれています。今回の「早採若芽」は、「東北食べる通信」から送られてきたものです。「東北食べる通信」は、毎月、東北の情報誌と旬の食べものを送ってくれます。情報誌を読むでみて、18年前に重茂で伺ったお話しのことを思い出しました。送られてきた若布は養殖されたものです。しかし、元々、若布の養殖をしていたわけではありません。重茂の初代の組合長が、「天恵戒驕(てんけいかいきょう)」というビジョンを提示されたことから始まったのだそうです。

私たちのふるさと重茂は天然資源からの恵みが豊富であり、今は何ら不自由はないが、天然資源は有限であり、無計画に採取していると近い将来枯渇することは間違いない。天然資源の採取を控えめに、不足するところは自らの研鑽により、新たな資源を産み補う。これが自然との共存共栄を可能とする最良の手段である。

■このビジョンのもとで、おもえでは1960年代からワカメ養殖に取り組まれてきました。また、輸送にコストがかかるため、そのコストを下げるために、乾燥・塩蔵・ボイル塩蔵と加工技術を進化させていきました。また1970年代には海の環境を守るために合成洗剤追放運動にも取り組みました。そのような努力が高い年収が確保されていることから、後継者率も他の地域と比較して群を抜いて高いとのことです。

■重茂は三陸海岸にありますから、東北大震災でも大きな被害を受けました。(本文続きます。)

農村・農業振興に関する相談

■昨日は、尼崎市の塚口でしたが、今日は滋賀県の大津です。旧志賀町の農村・農業振興に関する相談会みたいな出会いを作りました。私は、2つの農事組合法人の関係者と6次産業化のプロとの出会いの場を作っただけですが、横でやりとりを聞きながらいろいろ勉強させていただきました。縛りとなる制約条件、そして限られた地域資源の中で、農村の暮らしをどう維持していのくかという課題と、農業に付加価値をつけてどのように産業化させていくという課題との間で、いろいろ考えなくてはいけない。けっこう、複雑な「連立方程式」です。この2つの課題は、簡単には両立しません。

■昨日は、尼崎市の塚口でしたが、今日は滋賀県の大津です。旧志賀町の農村・農業振興に関する相談会みたいな出会いを作りました。私は、2つの農事組合法人の関係者と6次産業化のプロとの出会いの場を作っただけですが、横でやりとりを聞きながらいろいろ勉強させていただきました。縛りとなる制約条件、そして限られた地域資源の中で、農村の暮らしをどう維持していのくかという課題と、農業に付加価値をつけてどのように産業化させていくという課題との間で、いろいろ考えなくてはいけない。けっこう、複雑な「連立方程式」です。この2つの課題は、簡単には両立しません。

■ここに住み続けること。農地を守っていくこと。この2つがまずは基本になると思いますが、その目的のために、どこまで自分たちの農業に付加価値をつけていく取り組みをしていく必要があるのか。前者は「守り」の方策ということになりますし、後者は「攻め」の方策ということになります。この「守り」と「攻め」のバランスや判断が重要になってきます。私の個人的な意見ですが、現金収入の魅力は大きいけれど、それだけで地域の将来像を描いてしまうとうまくいかないように思います。現金収入は意欲を喚起するためには役立ちますが、そこが最終ゴールではありませんから。この辺りが、難しいところです。

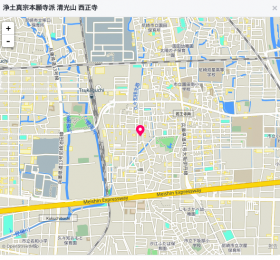

「ちょっとお寺で新年会」

■昨晩は、尼崎市の塚口まで出かけました。尼崎にある浄土真宗本願寺派の西正寺で開催された「【どなたでも参加歓迎!】ちょっとお寺で新年会〜尼崎を楽しみたい人たちの年初めの寄り合い〜」というイベントに参加するためです。私は、若い頃は阪神間で暮らし、学び、遊び、アルバイトをしていました。ですから、尼崎についても、それなりの土地勘があるはずと思っていたわけですが、実際にJR塚口駅に降り立った途端、記憶している街のイメージとは随分違っていることに気がつきました。駅前が再開発されていたからです。再開発された土地は、以前、森永製菓の工場があったところだそうです。まあ、そのように街の変化に驚きながら、Googleマップを頼りに西正寺に向かいました。地図を見ると、道路に微妙な「揺れ」があります。まっすぐではありません。尼崎は工業都市というイメージですが、それ以前の、元々農村だった時代の土地利用のあり方(集落、農道、農地…)が、道路の様子から垣間見えるのです。再開発された新しい街、工業都市、農村…街の中に尼崎の歴史の地層(レイアー)が積み重なっていることがわかります。

■昨晩は、尼崎市の塚口まで出かけました。尼崎にある浄土真宗本願寺派の西正寺で開催された「【どなたでも参加歓迎!】ちょっとお寺で新年会〜尼崎を楽しみたい人たちの年初めの寄り合い〜」というイベントに参加するためです。私は、若い頃は阪神間で暮らし、学び、遊び、アルバイトをしていました。ですから、尼崎についても、それなりの土地勘があるはずと思っていたわけですが、実際にJR塚口駅に降り立った途端、記憶している街のイメージとは随分違っていることに気がつきました。駅前が再開発されていたからです。再開発された土地は、以前、森永製菓の工場があったところだそうです。まあ、そのように街の変化に驚きながら、Googleマップを頼りに西正寺に向かいました。地図を見ると、道路に微妙な「揺れ」があります。まっすぐではありません。尼崎は工業都市というイメージですが、それ以前の、元々農村だった時代の土地利用のあり方(集落、農道、農地…)が、道路の様子から垣間見えるのです。再開発された新しい街、工業都市、農村…街の中に尼崎の歴史の地層(レイアー)が積み重なっていることがわかります。

■さて、なぜ西正寺のイベントに参加したのかというと、このお寺の副住職をされている中平了悟さんと知り合いになったからです。中平さんは、現在、龍谷大学の実践真宗学研究科の実習助手として勤務されていることもあり、ちょっとした「ご縁」で一緒に呑む機会がありました。普段であれば、私のような社会学部の教員だとなかなか出会えない方かと思いますが、「呑み」はそのような組織の中の見えない壁を突破させてくれます。その時は、中平さんがお住いの尼崎で取り組まれている活動について、いろいろお話しをお聞かせいただきました。とても興味深い活お話しでた。そして、実際にちょっと活動をのぞいてみたくなったのです。どなたでも参加歓迎ですしね。

■昨晩は、まず中平さんを導師に礼拝が行われました。皆さんと一緒にお経を唱えました。きちんとお念珠を用意していました。半分以上の方が、お経を唱えるのは初めとのことでした。お経をたくさんの人と一緒に唱えると、皆の気持ちが一体化するような感じもあります(ある方は、「グルーヴ感」が生まれると表現していました)。中平さんは、「お寺を町に返していく」ことを念頭に活動されています。お寺を町に開いていくといいますか、お寺と町との間にある「線」を相対化して、両義的な空間を創出していくことを考えておられるのだと思います。私としては、お寺の本堂をそのような両義的な空間として地域づくりに使わせていただくことの感謝の気持ちとともに、お経を唱えました。礼拝の後は、3〜4人のグループに分かれて自己紹介をしました。私のグループは、まだ20歳代の若い男性と女性と一緒になりました。男性は岐阜県、女性は富山県のご出身でした。この辺りから、場の空気も随分ほぐれてきました。ほぐれたところで、今度は鼎談です。「尼崎ENGAWA化計画」でコミュニティエディターをされている藤本遼さん、中平さん、そして重症心身しょうがい者の地域生活(入浴・外出)を支える活動をされているNPO法人「月と風と」の清田仁之さんの3人で鼎談が行われました。

■お3人が自らの経験をもとにいろんな話しをされましたが、ポイントをまとめると以下のようになります。制度化され固定化された社会の仕組み、線引きによって白黒をはっきりさせようとするものの見方や考え方、さらにこれが正解と決めつけた(権威主義的な/パターナリスティックな)言説、それらは人と人の間を分断してしまう。そのような弊害を、日々の実践の中でどのように相対化、無化していくのか。人と人の関係。今生きている人と死者との関係。しょうがい者と健常者との関係。それらの関係が生み出す潜在的な可能性を大切にする。そのような関係が創発的に生まれる仕掛けをみんなで楽しみながら作っていく…そのようなお話しだったように思います。こんなに単純にまとめてしまっていいのか…という不安もありますが、私にはこのように理解できました。

■尼崎という地域を、暮らしている方達自身、「あま」と呼びます。「あま」の持っている地域の特性、「人と人の間のハードルが低い」地域であるということも、重要な地域要因としてお3人の活動の背景に存在しているように思いました。これは藤本さんからお聞きしたことですが、土地の有力者や地付層の方達のネットワークとは別のレイヤーで動いているというのです。よくある上の年齢層が結果として若い年齢層の動きにブレーキをかけるようなことも少なそうです。

■清田さんが紹介してくださった、「重度しょうがいしゃの方とヘルパーさんが、他所の家のお風呂を借りる」という話し…、私は非常に興味深く拝聴しました。中平さんと藤本さんは西正寺でカレーを食べるイベント?!「カリー寺」を開催されました。お風呂にしてもカレーにしても、しょうがいしゃと健常者や地域社会との関係、お寺と地域社会との関係の間にある見えない壁を相対化していこうとする試みだと思います。以下は、私のメモです。

・清田さん: 自閉症のNくんが、周りを変化させていく話し。しょうがいしゃを軸にすると社会が変わる。

・中平さん:こたえがない、その方が良い。与えられると、生き辛くなる。

・藤本さん:自分の中に他人を持つ。自分の中の他者性。

・清田さん:良い場所とは、圧倒的なプロがいない場所のことだ。プロがいない方が良い。

・中平さん:「曖昧さ」の中に、身を置けるような感覚が大事。答えがあることの違和感。

・藤本さん:お金にならないことをやらない人は、面白くない。それ以外のこと想定していない。それ以外のことが関係性を作る。

・藤本さん:成果がなくても、プロセスを面白がる。プロセスを味わえる。

■鼎談の後は、みんなで持ち寄った食べ物と飲み物を楽しみながら、フリーに懇談ということになりました。非常に盛り上がりました。尼崎、元気があります〜。もともと、地域づくり・まちづくり、地域福祉に関心がある方達だとは思いますが、後で中平さん教えてもらったところでは、僧侶、NPO職員、保険屋さん、居酒屋さん、不動産屋さん、ライターさん、歌手、パフォーマー、看護師、医師、隣保館の職員、介護と保育の施設の運営者、市役所の職員、県の職員、銀行員、住みびらきしている人、学生(間もなく終わる人)、そして私のような大学教員と、実に様々な方達が参加されていました。ということで、最後は記念の集合写真を撮りました。

■藤本さんが代表をされている「尼崎ENGAWA化計画」につきましては、『ソトコト』3月号にその活動内容が紹介されています。こんなタイトルの記事です。「まちづくりではなく、『遊び』だ! 『尼崎ENGAWA化計画』がつくる、まちの縁側。」(「まち縁側」といえば、建築家の延藤安弘さんのことを思い出します)。縁側という人と人が交流する内でない外でもない曖昧な空間、そのような曖昧さを街のあちこちに作り出していこうということでしょう。そして、何かの理念のために「ねばならない」「耐え難きを耐え忍び難きを忍び」ではなく、「遊び」で活動するというのです。楽しいことは主体的にやる…その通りだと思います。私も常々、同様の指摘をしてきました。私が流域ガバナンスの問題の中で、「楽しみ」や「しあわせ」という言葉をあえて使うのも、ステークホルダーの主体性の問題と関連しています。また、尼崎を訪ねることができればと思います。面白いです、尼崎。

■藤本さんが代表をされている「尼崎ENGAWA化計画」につきましては、『ソトコト』3月号にその活動内容が紹介されています。こんなタイトルの記事です。「まちづくりではなく、『遊び』だ! 『尼崎ENGAWA化計画』がつくる、まちの縁側。」(「まち縁側」といえば、建築家の延藤安弘さんのことを思い出します)。縁側という人と人が交流する内でない外でもない曖昧な空間、そのような曖昧さを街のあちこちに作り出していこうということでしょう。そして、何かの理念のために「ねばならない」「耐え難きを耐え忍び難きを忍び」ではなく、「遊び」で活動するというのです。楽しいことは主体的にやる…その通りだと思います。私も常々、同様の指摘をしてきました。私が流域ガバナンスの問題の中で、「楽しみ」や「しあわせ」という言葉をあえて使うのも、ステークホルダーの主体性の問題と関連しています。また、尼崎を訪ねることができればと思います。面白いです、尼崎。

【追記】■本文に書いた「清田さん:良い場所とは、圧倒的なプロがいない場所のことだ。プロがいない方が良い。」というメモに関して、また「遊び」という楽しみを重視する活動に関して、思い出したことがあります。

■今から10年前の話しになりますが、私が環境社会学会の学会誌『環境社会学研究』の編集委員長をしている時に、学会誌の特集として「市民調査の可能性と課題」を組みました。その特集の中では、林学の蔵治光一郎さんに「参加者の楽しみを優先する市民調査-矢作川森の健康診断の実践から見えてきたもの-」をご執筆いただきました。私は、この特集の解説をした短い文章の中で、蔵治さんの論文を次のように紹介しました。

一般に、市民調査の成果をもとに政策提言していくためには、科学的厳密性やデータの信頼性が求められる。そのような市民調査は、目的志向的ないし手段的(instrumental)と言える性格を強く持つことになるが、そのことは、市民調査という活動自体のなかに何らかの楽しみや充足感を見出そうとする多くの市民の思考とはしばしば矛盾することになる。しかし、この「矢作川森の健康診断」では、そのような問題を、現場での工夫のなかから乗り越えようとしてきた。蔵治は、「矢作川森の健康診断」の特徴を、「効率を追わない」「市民と専門家が対等な立場でかかわる」「科学的精度よりも参加者の楽しみを重視」「参加費を取って運営する」という4つの特徴にまとめている。最初の3つの特徴は、楽しみを媒介に参加する市民の主体性を鼓舞するための工夫であるし、4つめの特徴は、行政に依存するのではなく参加する市民の自立性を育む工夫であろう。また、このような活動に参加する専門家の条件が、「専門分野のずれ」「分野外への踏み出し」「社会提言」の意思があることだという発見も興味深い。

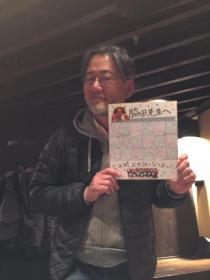

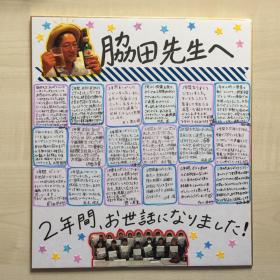

みんな、ありがとう!!

■脇田ゼミ12期生の皆さん、昨日の「卒論報告会」、お疲れ様でした。本当は、「卒論発表会」なんですけどね。それはともかく、脇田ゼミの卒論は「辛かった」でしょうか。頑張った人もいれば、そうでない人もいます。卒論のプレッシャーから逃げずに最後まで頑張りとうせた人もいれば、逆に、早くプレッシャーから逃れたい一念で執筆した人もいるでしょう。

■脇田ゼミ12期生の皆さん、昨日の「卒論報告会」、お疲れ様でした。本当は、「卒論発表会」なんですけどね。それはともかく、脇田ゼミの卒論は「辛かった」でしょうか。頑張った人もいれば、そうでない人もいます。卒論のプレッシャーから逃げずに最後まで頑張りとうせた人もいれば、逆に、早くプレッシャーから逃れたい一念で執筆した人もいるでしょう。

■いずれにせよ、テーマ設定、調査地の選定、調査の実施、卒論執筆…一連の経験をする事の中で、改めて自分という人間の「傾向」が以前よりも自覚できるようになったのではないかと思います。人間の「傾向」、わかりにくい表現ですが、卒論のプレッシャーの中で、そのような「傾向」の中でも特に自分の性格の「弱い部分」を自覚できたとしたら、その「弱い部分」は社会人になってからも仕事をする中で現れてくると思います。人のこの「傾向」は、簡単には変わりません。変えられません。でも、その「弱い部分」を自覚したら、それが最小限になるようにコントロールできるかもしれません。今回の卒論に伴う経験を、時々思い出してください。大切にしてください。

■私からみなさんに聞きたいことは、卒論はもちろんのこと、「北船路米づくり研究会」での活動も含めて、このゼミに2年間所属して経験したことが、みなさん自身を成長させる機会になっただろうか…ということです。その辺りのことを、卒業式を迎えるまでに、少し頭の中で整理をしておいてください。よろしくお願いいたします。

■それから、素敵な色紙をありがとうございました。みなさんのメッセージを一つ一つ読みながら、この2年間を思い出しています。みなさんは嫌がるかもしれませんが、本当は、もっと時間をかけて卒業論文の面談をしたかったのです。硏究部長の仕事があり、なかなか時間が取れませんでした。申し訳なかったです。みなさんには、いろいろ苦言を呈してきたわけですが、それも卒業後のことを考えるからですからね。

■みなさんの学年、脇田ゼミ12期生の学年代表は水戸龍一くんです。「北船路米づくり研究会」代表をしてくれた彼の人柄を見込んでお願いをしました。これからも、水戸くんを中心に連絡を取り合い、数年に1度くらいはあって近況を語り合ってください。同窓会って、いいものですよ。君たちの学年には、それができるような気がします。また、時々、私もその同窓会に呼んでください。よろしくお願いいたします。それでは、卒業式そして3月末までの間、最後の学生生活を楽しんでください。ただし、はしゃぎすぎて問題を起こさないように注意してくださいね。

【追記】■ところで、私の苗字、脇田の「脇」の字は、月に刀3つの旧字体なんですが…、でも、ありがとう‼︎

2016年度「卒業論文報告会」

■昨日は、ゼミの「卒論報告会」でした。午前中から、1人15分の持ち時間の中で報告を行いました。報告10分、質疑応答・講評が5分という目安でしょうか。今回、卒論を提出できなかった1名をのぞき、全員が報告を行いました。これは、口述試問でもあります。卒論を提出したあと、ゼミで手作りの卒業論文集を作成しました。昨日は、A41枚表裏のレジュメと、この卒業論文集を使って報告をしてもらいました。

■私のゼミでは、全員、質的な調査にもとづいて卒業論文を執筆することになっています。これは、「ゼミの約束」です。カリキュラムの中にある社会調査実習という授業を履修している/していないに関わらず、全員が質的な調査に取り組みます。テーマ、具体的にどこで調査を行うのかは、面談のなかで相談しながら決定しますが、「本人」の主体性が重要になります。私自身は、ゼミ生の調査には同行しません。あくまで、ゼミ生の後方からの指導に徹します。もちろん、調査の進め方については、随時、アドバイスや指導をします。インタビューをお願いする時の手紙やメールの添削、電話の掛け方…等々まで指導します。そのような事までも含めて、卒論提出するまでに必要な一連のプロセスが、ゼミ生が成長していく機会になればと思っているのです。龍谷大学に赴任してから13年経ちます。今回の学生たちが12期生になりますが、全ての学年で同様の指導を行ってきました。

■最近、指導をしていて思うことは、なかなか調査に取り掛かることができない…ということです。「知らない人に連絡をして、話しを聞かせていただく」ということは、ゼミ生からすると初めての経験ですし、緊張して尻込みしてしまうことは仕方のないことです。社会調査実習という授業もありますが、基本的に教員が全て段取りをした上での調査ですし、集団での調査になります。しかし、卒論の調査は、私の指導はあるものの、全て1人で行わなければなりません。実習ではなく本番です。そこが辛いのかもしれません。

■取り掛かる時期が遅いと、調査期間が短くなります。調査期間が短いと、当然のことながら深い調査ができません。調査の中で意味のある「発見」ができません。極端なことを言えば、聞いてきた話しをまとめるだけ…になってしまいます。調査に出かける前は、ぼやっとした「課題のようなもの…」を頭の中に入れていますが、そのような「課題のようなもの…」は、調査からの「発見」(findings)にもとづき、どんどん修正していく必要があります。インタビューの中で、「なぜ?」・「どのように?」…と次々に聞きたい質問が頭に浮かんでこなければなりません。そして、インタビューを繰り返す中で、「課題のようなもの…」を、学問的に「意味のある課題」に修正し鍛え上げていかなければなりません(もちろん、大学の図書館で文献も読み込んでいかなければなりませんが)。調査を進めていく中で、課題を焦点化していくわけですね。調査期間が短いと、この作業ができません。「発見」があるから研究は面白いわけですが、その前に単なるレポートのような薄っぺらな内容のもので提出しなければなりません。このことを繰り返しゼミ生たちに言ってきましたが、なかなか…現実は厳しいです。

■ゼミ生の指導については、年間延べ100人以上、多い時は延べ135人と面談をしてきました。これは記録をとったものだけですから、実際はもっと多いと思います。しかし、昨年度と今年度の2年間は、研究部長で多忙であったため、面談に十分な時間が取れませんでした。ゼミ生たちに発破をかけて、お尻を叩いて調査に向かわせることがあまりできませんでした。また、ゼミ生を呼び出しして指導するようなこともできませんでした。そのため今年の面談回数は、例年の2/3ほどに減ってしまいました。この辺り、苦労しました。

■とはいえ、昨日は全員が報告を終えることができました。報告会の後は、JR瀬田駅前の居酒屋で打ち上げをやりました。これで、全てが終了しました。後は、卒業式だけですね。苦労して卒論に取り組んだ様々な経験は、きっと役立つはずです。ところで、私自身は、ずっと「卒論発表会」と言ってきたつもりでしたが、トップの黒板のように「報告会」になっていました。今年度、2016年度に限り「報告会」で良しとしておきます。

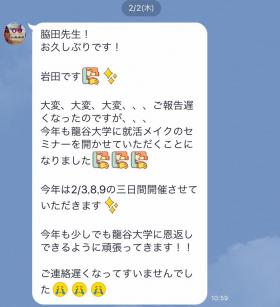

2回目の「就活メイクセミナー」

■2011年の春に卒業した、脇田ゼミOGである岩田麻希さんからLINEにメッセージが入りました。何が大変なのかと思いしたが、昨年に引き続き、今年も母校・龍谷大学で「就活メイクアップセミナー」を開催できるようになったとの連絡でした。彼女は化粧品会社のメイクの専門家です。他大学で「就活メイクアップセミナー」を担当しているという話しを聞き、それならば母校でもやってみたらと、少しだけお手伝いをして、昨年、母校での「就活メイクアップセミナー」が実現しました。彼女はLINEのメッセージで、「龍谷大学に恩返しできるように頑張ってきます‼︎」と気合を伝えてくれました。昨年の実績が評価されたようですね。素晴らしい〜。しかし、報告が直前なんだよね〜。もう少し早く知らせてね、岩田さん(このあたりは、学生時代とかわっていないな…)。

■2011年の春に卒業した、脇田ゼミOGである岩田麻希さんからLINEにメッセージが入りました。何が大変なのかと思いしたが、昨年に引き続き、今年も母校・龍谷大学で「就活メイクアップセミナー」を開催できるようになったとの連絡でした。彼女は化粧品会社のメイクの専門家です。他大学で「就活メイクアップセミナー」を担当しているという話しを聞き、それならば母校でもやってみたらと、少しだけお手伝いをして、昨年、母校での「就活メイクアップセミナー」が実現しました。彼女はLINEのメッセージで、「龍谷大学に恩返しできるように頑張ってきます‼︎」と気合を伝えてくれました。昨年の実績が評価されたようですね。素晴らしい〜。しかし、報告が直前なんだよね〜。もう少し早く知らせてね、岩田さん(このあたりは、学生時代とかわっていないな…)。

岩田さんからの情報です。

会場は、深草キャンパス22号館105教室

2/3(金)16時〜17時半

2/8(水)16時〜17時半

2/9(木)14時15分〜15時45分

■トップの写真は、今年の「就活メイクセミナー」の様子です。みなさん、とても集中しているような…そんな感じが伝わってきます。

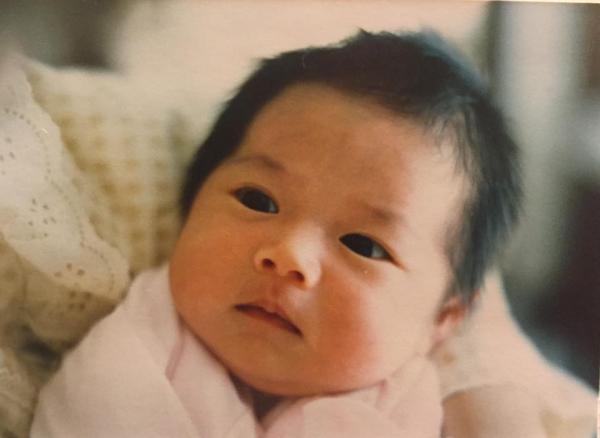

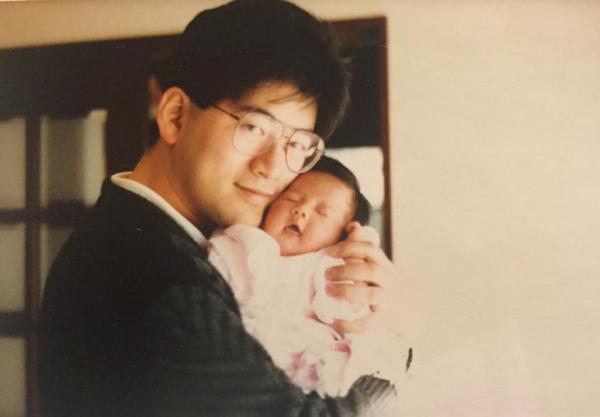

娘の帰省

■結婚して大阪に暮らしている娘が1人で帰省しました。帰省といっても、現在暮らしている大津の家は、彼女が成長した思い出のある家ではありません。娘は奈良のマンションで成長しました。19歳で神戸に下宿をさせました。本人からの希望もありました。その時以来、ずっと1人で暮らし。そして、2年前に結婚しました。基本的に、「成長した子どもは、どんどん家を出て自立していくべし!!」という考え方ですので、こんなものでしょうか。ですから、娘にとって思い出がいっぱい詰まった実家はもうありません。

■しかし、アルバムがあります。夕食後、娘は自分のアルバムをめくり始めました。そのアルバムを横から覗いてみました。ひさしぶりです。この写真は、30年前の写真です。娘が生まれて15日目の写真。だから、私も30年前ということになりますね。28歳。おっと、もみあげがありません。テクノカット全盛時ですから、こんなものでしょうか。眼鏡もな〜、なんだか時代を感じます。。髪の毛もフサフサあります。若い頃の自分の頭ではありますが、過去の髪の毛の量がなんだか羨ましい…。下の写真ですが、父親に顔を擦り付けられて、ちょっと嫌がっているのかな。とても可愛い!! こうやって世代が少しずつ更新されていくのですね。「完全更新」も、もうじきだと思います。

■この写真の頃は、現在の「アラ還」の自分を小指の先ほども想像できませんでした。

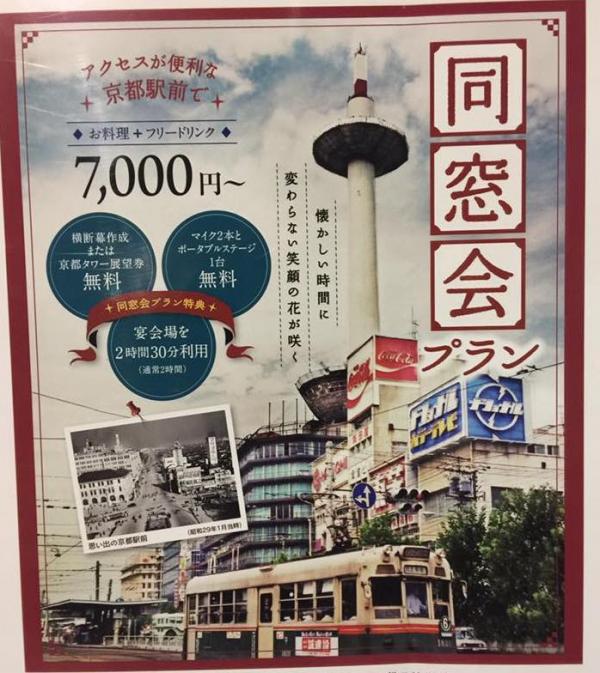

市電が走る風景

■京都駅のそばにある「京都タワーホテル」のポスターに目が止まりました。「同窓会プラン」と書いてありますから、うちのホテルで同窓会を開催しませんか…ということなのでしょう。写真は、京都タワーなのですが、何かちょっと違う…。そうです、市電が走っています。停車場も写っています。変わらないのは、京都タワーホテルの入ったビルと、その向こうに見える関西電力のビルかな。

■私は、この京都の市電に1度だけ乗った記憶があります。1978年9月30日に全廃されていますから、それ以前ですね。高校生の時です。もっとも、当時は神戸の高校に通学していましたから、この記憶は「旅人」の記憶です。ですから、このポスターを見ても心の底から懐かしいという気持ちは湧いて来ません。ただし、やはりといいますか、全体に漂う「昭和」の雰囲気には何か心が反応するような気がします。

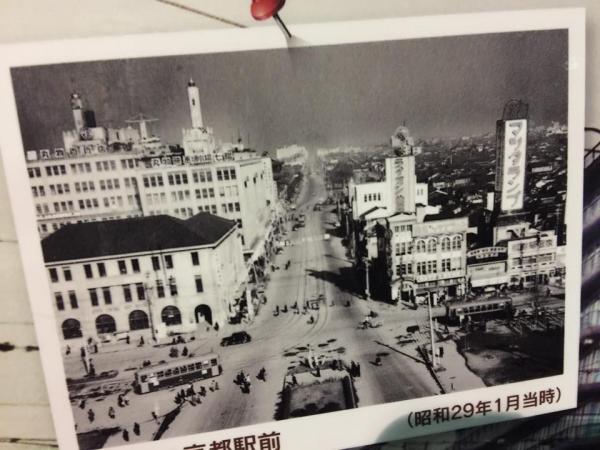

■下の画像は、ポスターの中にあった昭和29年(1954年)当時の京都駅前の写真です。北に向かう烏丸通りを撮っているんだと思います。現在の京都タワーのビルはまだありません。ここは、確か京都中央郵便局だったかな。確信はありませんが、多分そうだと思います。その後ろ、北側にあるのは「丸物」(まるぶつ)、デパートです。現在は、「ヨドバシカメラ」のビルが建っていますが、以前、ここは近鉄百貨店でした。2007年まで営業をしていたようですが、記憶がはっきりしません。このビルを壊して、新しく建て直したものが「ヨドバシカメラ」の入っているビルになります。このように京都駅前にはビルが建っていますが、写真を見る限りその向こうには高いビルがありません。車の通行量も、圧倒的に少ない…。63年前の風景です。

■都市の景観はどうあるべきなのか。難しい問題です。都市のアイデンティティといっても良いかもしれません。ある人がこういっていました。

品格のある都市の景観は、急激には変わらない。人々が自らの都市にとって「本質的」だと感じている「もの」や「こと」を維持しながら、少しずつ新陳代謝をしていく。新陳代謝していくけれども、何か持続している。そういう都市は品格がある。急激に変わるというのは、何か背後に経済が金が動いているからだ。そのような経済や金の動きを抑制しながら、少しずつ新陳代謝していくことの繰り返しの中に品格は生まれていくのだ。

■京都は景観行政としては、全国的にも注目される都市ですが、実際のところはどうだったんでしょう。