「みつばち保育園」の遠足

大津エンパワねっとを進める会・中央

■昨日の夕方、大津市の中心市街地にある中央市民センターで、「大津エンパワねっとを進める会・中央」が開催されました。中央小学校区を中心とした中心市街地の皆さんと、「大津エンパワねっと」の学生の活動に関しての話し合いを行いました。だいたい月1回のペースで、このような会合をもたせていただいています。会の始まりは17時でしたが、少し早く着いてしまったので、ロビーで待機していました。

■中央市民センターのロビーで一番目を引くのは、壁に掛けられた地図ではないでしょうか。これは、かつて大津市長をされていた山田豊三郎さんの御宅に伝えられてきた大津百町の古絵図です。比べられるように、左隅には現在の地図が貼り付けてあります。古地図をご覧になってどう思うわれますか。江戸時代、比叡山の山頂から大津の街を眺めた時、鶴の形に見えることから、大津は「鶴の里」と呼ばれていました。古地図をもう一度ご覧ください。琵琶湖の湖岸に広がる市街地が「鶴の翼」に、山科、そして京都に向かう細い道沿いのところは「鶴の首」に見えませんか。江戸時代の人びとは、大津の宿の広がる形から、鶴が飛びたとうとうする姿を連想したのです。

■この古地図以外にも気になるものがありました。「吾妻川に映る白壁」という絵です。こちらは、住民の方の作品かなと思います。この作品が、市街地のどの場所を描いているのか、私にはすぐにわかりました。この白壁は、大津市中央3丁目にある養法寺という真宗仏光寺派のお寺のものです。このあたり、私も大好きな場所です。この絵を描かれた方にとっても、きっと、そうなんじゃないでしょうか。言葉では表現しにくいのですが、何かホッとする魅力的な場所なんですよね〜。もっとも、この吾妻川、2013年9月15日深夜から16日にかけて滋賀県を襲った台風18号の時には、氾濫しました。私も、地域の皆さんや市役所の職員の方たちと一緒に、浸水してしまった御宅の泥出しや、泥水につかった畳を運び出し等の作業を行いました。この時の氾濫については、以下をお読みいただければと思います。

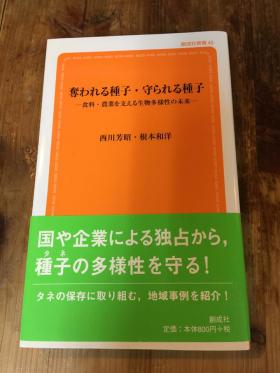

『奪われる種子・守られる種子 -食料・農業を支える生物多様性の未来-』

■昨日は、午前中が授業、午後からは会議が2つ…、いつものパターンの火曜日でした。ただし、会議後、経済学部の西川芳昭先生にお誘いいだき、一献傾けながらお話しをお聞かせいただくチャンスをもつことができました。もっとも、西川先生は「アルコールを分解できる酵素をもっていない…」とのとで、酒を呑むのは私だけでしたが、酔っ払っていく私を相手に、西川先生はジンジャエールでお付き合いくださいました。ありがとうございました。しかも、写真のように新書をいただきました。『奪われる種子・守られる種子 -食料・農業を支える生物多様性の未来-』(創成社新書)。新書の帯には、こう書いてあります。「国や企業による独占から、種子の多様性を守る! タネの保存に取り組む、地域事例を紹介」。この帯の言葉に先生の学問的関心が集約されてるいようにも思いますが、ぜひ西川先生のホームページをご覧いただければと思います。以下、西川先生のホームページのトップページから少し気になったところを抜き出してみます。

■昨日は、午前中が授業、午後からは会議が2つ…、いつものパターンの火曜日でした。ただし、会議後、経済学部の西川芳昭先生にお誘いいだき、一献傾けながらお話しをお聞かせいただくチャンスをもつことができました。もっとも、西川先生は「アルコールを分解できる酵素をもっていない…」とのとで、酒を呑むのは私だけでしたが、酔っ払っていく私を相手に、西川先生はジンジャエールでお付き合いくださいました。ありがとうございました。しかも、写真のように新書をいただきました。『奪われる種子・守られる種子 -食料・農業を支える生物多様性の未来-』(創成社新書)。新書の帯には、こう書いてあります。「国や企業による独占から、種子の多様性を守る! タネの保存に取り組む、地域事例を紹介」。この帯の言葉に先生の学問的関心が集約されてるいようにも思いますが、ぜひ西川先生のホームページをご覧いただければと思います。以下、西川先生のホームページのトップページから少し気になったところを抜き出してみます。

高度成長の始まる1960年に、裏作用のレンゲとタマネギの採種農家に生まれた私は、大学で作物遺伝学を志し、特に作る人と植物との関係を学ぶ在来品種の利用について興味を持った。しかし、遺伝資源の保存と利用には、科学的技術の進歩が不可欠であると共に、そのような科学の進歩が社会や文化という文脈の中で人々の生活の中に翻訳されなければ持続可能なシステムの構築につながらないことにも気づいた。

このため、大学院時代から農業の重要な投入財である種子の社会経済的意味および農業生物多様性資源管理の組織制度について研究を行っている。

作物遺伝資源の場合、産業としての農業による生産性の向上と生産の増大を追求する利用と、途上国の大多数の農民や先進国の条件不利地におけるような生業的な農業による利用とに大きく分けられる。作物遺伝資源を利用した開発を行うには、持続可能な開発の枠組みの中で保全と利用が結合した管理を地域内外のステークホールダーが参画する具体的なしくみを創りだす事が重要である。

従来のジーンバンクのインフラ整備中心の協力から、多様なステークホールダーのインセンティブを利用した参加型の農業農村開発へと転換させている。このステークホールダーは農民と研究者のほか、政治家や消費者までを含むすべての遺伝資源に関わる者となっている。

参加型開発を取り入れることによって、従来は科学者が中心になって実施してきた遺伝資源管理事業に、農民が単なる受益者としてではなく、協働の参画者として加わるようになった。また、科学技術の卓越性が無条件に受け入れられる前提から、農民の知恵や価値の把握の重要性が外部からの介入者にも理解されるようになった。

農民が自らの意思で必要な作物の遺伝資源の利用ができるようなローカルなプロジェクトをファシリテートする非金銭的利益配分であるノンフォーマルシステム

■先生の学問的なアプローチには、これまで私が流域管理で関心をもってきたこととも、ずいぶん重なりあうように思います。そのような点から、先生からいただいたこの新書を読み勉強させていただこうと思います。西川先生、ありがとうございました。

北船路米づくり研究会「2016田植作業」

■「北船路米づくり研究会」の活動は、今年度で7年目になります。先日、5月21日には、7回目の田植を行いました。

■指導教員である私が、来年度、大学の研究員制度のもとで1年間研究に専念する長期研究員になります。研究員になると、授業や様々な学内行政の仕事が免除になります(してはいけない)。それに伴い、今年度はゼミ生の募集をしていません。ゼミは3回生・4回生と2年間にわたって指導するわけですが、来年度はゼミを担当できないためです。再び、ゼミを担当するのは、2018年度からになります。そのようなわけで、毎年、田植え作業の主力は3回生になるわけですが、今回は3回生がいないことから、就職活動や卒論等で忙しい4回生が頑張ってくれました。水戸くん、黒木くん、藤井くん、お疲れ様でした。

■上記のような状況を迎えるタイミングであり、また、研究会の活動にもっと幅を持たせたい、もっと多様な能力をもった学生に参加してほしい…そのような思いから、今年度からは、これまでのゼミ活動から、地域連携型のサークル活動へと運営の方法を変えていくことになりました。したがいまして、龍大生であればどの学年、どの学部の学生でも参加できます。

■今年は、田植の作業をできる人数が少ないので、ほとんど田植え機のお世話になりました。指導農家の吹野さんが田植え機を操作してくださいました。4回生と私は、田植え機が苗を植えられなかったところを捕植しました。ご覧の通り、北船路の棚田の一番てっぺんの田んぼ。比良山系蓬莱山の綺麗で冷たい山水が一番最初に入る田んぼです。厳しい環境で育つので、小粒ですが味の濃い米ができます!今年もすくすく育って欲しい、棚田の「龍大米」!!

■この日は、私たち「研究会」のメンバー以外に、NPO法人「スモールファーマーズ」で研修をしている皆さんも来られていました。北船路の農事組合法人「福谷の郷」と「スモールファーマーズ」とでは連携しており、「スモールファーマーズ」で研修に励む社会人の皆さんを受け入れておられます。今回は、純米吟醸酒「北船路」の原料となる酒米の水田で、補植作業をされました。純米吟醸酒「北船路」は、私たち研究会がプロデュースして生まれた日本酒です。「スモールファーマーズ」の皆さんにも、ぜひこの日本酒を楽しんでいただきたいものです。

睡蓮鉢

■今日は「亀の日」なんだそうです。朝、出勤前に教えてもらいました。ということで、亀の話題です。龍大の「鉄人」Oさんのお宅から養子に迎えたクサガメ3兄弟(オスメスはわかりませんが…)、御安心ください、きちんと育っていますよ。写真に写っている白いコンテナのなかで暮らしています。亀は水を汚してしまうので、2日に1回は水を替えをしています。もちろん、毎朝エサをやっています。小さなクサガメが、大きく口を「あーん」と開けてエサを食べる姿は、見ているだけで幸せな気持ちになります。可愛いんです。ニコニコしながら眺めています。まるで、お爺さんになったような気持ちです。

■今日は「亀の日」なんだそうです。朝、出勤前に教えてもらいました。ということで、亀の話題です。龍大の「鉄人」Oさんのお宅から養子に迎えたクサガメ3兄弟(オスメスはわかりませんが…)、御安心ください、きちんと育っていますよ。写真に写っている白いコンテナのなかで暮らしています。亀は水を汚してしまうので、2日に1回は水を替えをしています。もちろん、毎朝エサをやっています。小さなクサガメが、大きく口を「あーん」と開けてエサを食べる姿は、見ているだけで幸せな気持ちになります。可愛いんです。ニコニコしながら眺めています。まるで、お爺さんになったような気持ちです。

■クサガメのコンテナの手前に、睡蓮鉢を置きました。水草を安定させて、それなりの整備ができた後、ここにメダカに棲んでもらう予定です。プランターに植えたプチトマトも、もうじき収穫ができると思います。ドライトマトに挑戦です。ハーブティー用のミントも、繁ってきました。育ちの悪かったカクテル用のスペアミントも、やっとこさ育ってきました。暑い夏、ラム酒のカクテル(モヒート)が楽しみです。それからパセリ。これは、もうガンガン使っていかなくてはいけません。

■春から庭のある暮らしを得て、ささやかな幸せを見つけています。そのうちに、苔も楽しもうと思っています。

「弁当男子」その後

■弁当に関する話題です。先月のことになりますが、「『弁当男子』・『アニメ』・『リーマンショック』」、「最近の『弁当男子』活動」といったエントリーで、弁当作りを楽しんでいることをお伝えしました。その後、1ヶ月と少しが経過しましたが、安心してください、「弁当男子」、続いています!今日は、残り物と冷蔵庫にあるもので弁当を作りました。けっこう慣れてきました。この程度の手間だと、忙しい時、疲れている時以外は、やっていけそうです。

■弁当に関する話題です。先月のことになりますが、「『弁当男子』・『アニメ』・『リーマンショック』」、「最近の『弁当男子』活動」といったエントリーで、弁当作りを楽しんでいることをお伝えしました。その後、1ヶ月と少しが経過しましたが、安心してください、「弁当男子」、続いています!今日は、残り物と冷蔵庫にあるもので弁当を作りました。けっこう慣れてきました。この程度の手間だと、忙しい時、疲れている時以外は、やっていけそうです。

■実は、モチベーションを上げるために、新しい弁当箱を購入したりしました。これまでは、成人して独立した娘や息子が残していった弁当箱を使っていたのですが、おかずの汁が漏れてしまうのです。どうもいけません。ということで、最近の弁当箱を物色してみました。驚きました。いろいろ進歩していますね〜。この弁当箱は、夏の暑い時期には保冷剤で中身が腐らないようにできます。もちろん、おかずの汁は漏れません。なかなかの優れものです。

■今日は研究部の会議室で、研究部の職員の皆さんと一緒に昼食をとりました。驚きました。私の「弁当男子」に影響を受けて、初めて弁当を自分で作ってきた方がおられたのです。Nくん、頑張っています。これからは、研究部の中に「弁当男子部」が生まれそうな雰囲気になってきました。

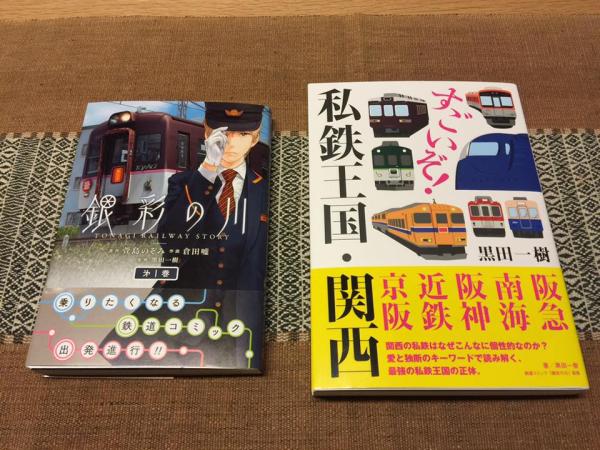

黒田一樹さんの講演会

■21日(土)の夕方、大阪の中之島に向かいました。大阪市の中之島にある「大阪中央公会堂」の会議室で、黒田一樹さんの講演「すごいぞ! 私鉄王国<外伝>その1:京都編」を聞かせていただくためです。黒田さんの講演については、すでに4月22日のエントリー「すごいぞ! 私鉄王国・関西」でお知らせしていましたが、その際に、書いていないことがありました。それは、1月の段階で、黒田さんは「末期大腸ガンで余命1ヶ月」と医師から宣告されていたということです。この春に出版された『すごいぞ! 私鉄王国・関西』の出版に向けて最後の編集段階に入っていたおられた時でした。黒田さんは、そこから懸命に治療に励まれました。多くの癌患者の方たちは、自分の病気のことについて積極的に語りはしませんが、黒田さんは、ご自身の病状と治療の経過について、詳細に、しかも挑戦的な文体で「facebook」に、誰もが読めるような形で書き続けてこられました。これは、すごいことだと思います。黒田さんらしい!! これは彼の美意識です。実際、『すごいぞ! 私鉄王国・関西』の後書である「おわりに」に、次のように書かれています。

本書が佳境に入った今年の1月、わたしは末期の大腸ガンと診断されました。ガンは各所に転移していましたが、中でも肝臓へのダメージは深刻で、余命1ヶ月を宣告されました。満足な校正ができず、日の目を見ぬままに本書の原稿が葬り去られるのではないかとの危機感を抱いた140 Bの皆様は、全力で出版にこぎつけてくださいました。

その後の緊急入院でわたしはなんとか一命を取り留めましたが、未だ手術ができるほどの恢復はしておらず、現在は抗がん剤治療を続けています。肝臓がヤられているので感染症が怖くて、あれほど好きだった電車にも乗れず、もっぱらタクシーで移動する日々です。否、身体だけでなはく、精神的にも電車に乗る自信を失った自分に気づき、愕然としています

しかし、わたしには夢があります。再び立ち上がり、残り約60都市に迫った地下鉄世界征服を完了させること。まさに「乗らずに死ねるか!」です。

もう一つ。本書の舞台である私鉄王国・関西のどこかで再び講壇に立ち、あなたを含む満場のお客様をお迎えして、ご一緒に電車の愉しみを味わうこと。その時、わたしは「皆様、還ってまいりました!」とご挨拶を申し上げます。

そう、わたしはまた還ってまいります。愛してやまない私鉄王国へと。必ず。 2016年2月23日 東京の自宅にて 黒田一樹

■黒田さんは、この「おわりに」に書かれた通りに、21日(土)の夕方、大阪の中之島にある「大阪中央公会堂」に還ってこられました。会場は、黒田さんのファン、鉄道ファンの皆さんで満席の状態でした。全員で黒田さんの帰還をお祝いする拍手で迎えました。「おわりに」に書かれたとおり、「皆様、還ってまいりました!」と満面の笑顔とともに大きな声で挨拶されました。素晴らしい。感動しました。感無量です。

■末期癌の苦しみと闘い、絶望の境地から「生還」された黒田一樹さんの講演を拝聴しました。聴衆を惹きつけるサービス精神にあふれた黒田さんのトークを堪能しました。私自身は「鉄道マニア」と自称するだけの知識も経験はありません。ですから、会場に詰めかけた黒田さんのファン、本物の鉄道マニアの皆さんのように細かな鉄道の話題に反応することはできませんでした。しかし、黒田さんという「人」を心の底から楽しむことができました。講演会の後は、別会場で開催された懇親会で、黒田さんと少しお話しすることもできました。昨日は、2冊の本を持参していました。ご著書『すごいぞ! 私鉄王国・関西』と、監修された漫画『銀彩の川』の2冊です。ミーハーですが黒田さんにサインをしていただきました。

■『すごいぞ! 私鉄王国・関西』の方には、私が阪急電車ファンということで、以下のようにサインをしていただきました。「創業者の顔が見える 究極の阪急電車 7000系で神戸線を」。鉄道に関心がない方には、何のことやらわからないと思います。ぜひ、『すごいぞ! 私鉄王国・関西』の「P.48〜52」をお読みください。52ページの最後には、こう書いておられます。「『最善の接客設備を提供する』哲学こそが、本質を同じくする者から生まれる無数の『差異と反復』(ジル・ドゥルーズ)を生むのだろう」。「阪急電車の持つ阪急電車らしさ」は、他社の模倣ではなく、阪急電車という自己の内部から生み出されているのです。

【追記1】■大変悲しいお知らせです。2017年1月3日0時34分、黒田一樹さんがご逝去されました。その悲しいお知らせが、facebookを通してご家族からありました。少し詳し目に黒田さんとの出会いやお付き合いのことについてエントリーしました。

黒田一樹さんのこと

(2017年1月4日)。

【追記2】■黒田さんにサインをいただきました。いま写真を見直して見ると、私の苗字の「わき」の方ですが、「月」に「刀」が3つの旧字体で書いてくださっていました。私の名字の「わき」の漢字は、当用漢字な「月」に「力」3つではなくて、旧字体の「刀」3 つなんです。きちんと配慮してくださっていたんですね。黒田さん、ありがとうございます。

(2017年1月4日)

「ちはやふる」ラッピング電車

■20日(金)、午前中は大津市役所の都市計画部都市計画課に行きました。次回の都市計画審議会の開催にあたり、職員の方から委員への事前レクがあったからです。いつもだと、市役所の職員の方に大学の方にお越しいただくのですが、この日は市役所で印鑑証明を受け取るという個人的な用事があったものですから、自分の方からお願いをして、都市計画課を訪問させていただきました。事前レクだから30分程かなと思っていましたが、いろいろ質問やコメントをさせていただいたこともあり、1時間ほど時間がかかってしまいました。

■市役所の最寄の駅は、京阪・石山坂本線の別所駅です。この別所駅から、京阪膳所駅まで移動し、隣接するJR膳所駅から瀬田駅に移動できます。大津市は、山と琵琶湖に挟まれた細長い土地なのですが、そこにJR琵琶湖線・湖西線、そして京阪の京津線・石山坂本線が走っています。これらに加えてバス。これらの公共交通機関をうまく連携していることが重要になってくように思います。個人的な意見ですが、鉄道と90度に交差する方向、言い換えれば琵琶湖と山との間をつなぐ公共交通機関が不便なのです。この辺りのこと、高齢化率が高まる状況の中では、とても重要だと思うのですが…。今後の都市づくりの中でもっと考えていく必要があるように思います。

■すみません。話しがわき道に逸れました。別所駅で待っているとやってきたのは、漫画そして映画で人気のある「ちはやふる」のラッピング電車でした。「ちはやふる」という漫画を見たことがありませんが、とても人気のあるそうですね。漫画家・末次由紀さんの、「競技かるた」に没頭する少女の青春を描いた作品のようです。『BE・LOVE』(講談社)という漫画雑誌で2008年2号から連載中といいますから、かなり長期にわたって連載されていることになりますね。

■私の場合、「競技かるた」といえば、大津市内にある「近江神宮」を連想します。この「近江神宮」で、「競技かるた」の「名人位」、「クイーン位決定戦」、「高松宮記念杯歌かるた大会」、「高校選手権大会」、「大学選手権大会」等々、様々な大会が開催されているからです。「近江神宮」は「かるたの聖地」なのです。その「かるたの聖地」が、漫画や映画の「ちはやふる」に登場しているようです(実際に漫画を読んで確認したいものです)。というわけで、大津市のまちづくりの様々なシーンにも、この「ちはやふる」らが登場しています。例えば、今年の2月26日には、映画「ちはやふる」2部作の公開を記念して、「ちはやふるラッピング電車」の出発式が京阪電車・石山坂本線の坂本駅で開催されました。「ちはやふる ロケ地めぐりマップin大津」というサイトもありますね。以下は、映画「ちはやふる」の予告編です。私の周りでは、多くの人たちが漫画も映画もご覧になっています。私も後ればせながら、まずは漫画の大人買いからやってみましょうかね。

湖魚をいただく

■15日(日)の晩に撮った写真です。2つ前のエントリーに書いたように、総合地球環境学研究所の私たちのプロジェクト『生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性』に、最近になって参加された新たな社会科学系のメンバーの皆さんと、プロジェクトの調査地を視察しましたが、最後は、1日をかけた視察を慰労するために、野洲市菖蒲にある「あやめ荘」を訪れ、琵琶湖の湖魚料理をいただきました。

■トップは琵琶湖の固有種であるニゴロブナのなれ寿司、「鮒寿司」です。今回、視察をされたメンバーの中には初めて召し上がる方もおられましたが、皆さん、美味しそうに召し上がっていました。よく「鮒寿司」は臭いと言われますが、きちんと作ると嫌な臭いはしません。乳酸発酵の酸味を感じる匂いがするだけです。「鮒寿司」はご飯に漬ける前に塩に数ヶ月つけておきますが、塩漬けする前に、鰓や内臓等を綺麗に取り除き下処理をきちんとやっておくと嫌な匂いはしないと思います。あえて言えば、「魚のブルーチーズ」ですね。

■もちろん、「鮒寿司」以外にも、たくさんの湖魚をいただきました。前菜の中には、珍しいものが混じっていました。「ワタカの酢の物」です。ワタカは、水草が茂る流れの緩やかな場所に棲んでいます。まだ、琵琶湖と水田が繋がっていた頃は、田植えを済ませた水田に入って稲の苗を食べたりしました。「魚害」です。また、小骨も多く、料理する場合は骨切りをしなくてはいけません。好んで食べられる魚でもありませんでした。というわけで、なかなか食べるチャンスはないのですが、この日はラッキーでした。下の写真のガラスの小鉢に入っているのが、「ワタカの酢の物」です。

■「鮒寿司」以外に、ハスというコイ科の仲間の魚の寿司も出ました。「ハス寿司」。これもなれ寿司です。ただし、ニゴロブナの場合は半年以上漬け込むわけですが、ハスの場合は数ヶ月です。「ハス寿司」は、私自身しばしばいただくチャンスがあります。好物です。上の写真の右側は、「鮒の子まぶし」です。鮒の刺身の表面に塩水で茹でたフナの卵をまぶしたものです。これも、専用のタレでいただきます。とても美味しいです。鮒と聞くと泥臭いんじゃ…と思われるかもしれませんが、そんなことは一切ありません。この他にも、鯉、鰻、ワカサギ等、琵琶湖の湖魚を美味しくいただきました。そして、お酒は、野洲市須原の「魚のゆりかご水田米」で作った日本酒「月夜のゆりかご」を楽しみました。この日の視察にふさわしいお酒でした。

美しい琵琶湖の夕焼け

■今日は研究部関連の会議や用務がなく、早目に帰宅することができました。これは、私からすると、とても珍しいことです。時間ができたので、普段は週末に時間があるときにしかできない、夕食の買い物に出かけることにしました。スーパーマーケットに出かけて、売っているものを見ながら献立を考えることはなかなか楽しいことです。今日は、美味しそうなナメタガレイが安くを売っていたので、煮付けにしていただくことにしました。

■今日は研究部関連の会議や用務がなく、早目に帰宅することができました。これは、私からすると、とても珍しいことです。時間ができたので、普段は週末に時間があるときにしかできない、夕食の買い物に出かけることにしました。スーパーマーケットに出かけて、売っているものを見ながら献立を考えることはなかなか楽しいことです。今日は、美味しそうなナメタガレイが安くを売っていたので、煮付けにしていただくことにしました。

■買い物を終えると、ちょうど太陽が沈む時間になっていました。琵琶湖の方を眺めると、とても美しいピンク色に染まっていました。今日は風もなく、湖面は凪いでいました。美しいピンクに染まった空が湖面に映っていました。空には、月が輝き始めていました。なんとも美しい風景です。このような風景のそばに暮らしていることの幸せを感じました。

■今から13年前のことになりますが、岩手県の盛岡市に暮らしていました(当時、勤務していた大学は岩手県立大学です)。天気が良いと、盛岡の街からは雄大な岩手山が見えました。いつも岩手山に見守られているかのような気持ちになりました。とても、幸せな気持ちで暮らすことができました。琵琶湖を眺めていると、その時と似たような気持ちになります。人が具体的な土地に根付いて暮らす上で、その土地固有の風景はとても大切なものだと思います。

■昼間、太陽光の赤色光は地上から空を眺める人の眼に届くのですが、青色光は大気中で散乱するため空は青く見えるのだそうです。しかし、夕方になり、日が沈むこと頃になると、地上から見れば、太陽光は斜めの角度から大気を通過することなります。大気を通過する距離が長くなり、青色光はさらに地上に届かなくなり、黄色や赤色などの光も大気中に散乱し空が赤く見えるのだそうです。この日は、そのような夕日が空に浮かぶ雲をピンクに染め上げ、湖面にも反射したのです。西側を見ると、すっかり日は沈み、山々のシルエットがくっきり見えました。そのシルエットが田植えを終えた水田の田面に映し出されて、これもなかなかのものでした。

■昼間、太陽光の赤色光は地上から空を眺める人の眼に届くのですが、青色光は大気中で散乱するため空は青く見えるのだそうです。しかし、夕方になり、日が沈むこと頃になると、地上から見れば、太陽光は斜めの角度から大気を通過することなります。大気を通過する距離が長くなり、青色光はさらに地上に届かなくなり、黄色や赤色などの光も大気中に散乱し空が赤く見えるのだそうです。この日は、そのような夕日が空に浮かぶ雲をピンクに染め上げ、湖面にも反射したのです。西側を見ると、すっかり日は沈み、山々のシルエットがくっきり見えました。そのシルエットが田植えを終えた水田の田面に映し出されて、これもなかなかのものでした。