「利やん」に魚を届ける!

■4日(土)、「北船路米づくり研究会」の活動で里芋の種芋を棚田に植えていました。作業を終えて帰宅すると、娘から連絡が入っていました。娘夫婦は釣りが趣味で、この日も、姫路沖で釣りをしてかなり釣果があったようで、釣った魚を持ってきてくれるというのです。娘たちは、普段は、日本海に行くことが多いようです。大きく揺れる船の上で、船酔いをものともせず、ジギングという釣りでブリやハマチを釣るのです。この日も、鯛を3尾、メジロと呼ばれるブリの子どもで、ハマチとブリの中間の大きさのものを3尾、くれるというのです。とても我が家で消費できる量ではないので、いつもの居酒屋、大津駅前の「利やん」のマスターにお願いして、引き取ってもらうことにしました。いつもは野菜を納品していますが、この日は魚も引き取ってもらうことになりました。ありがとうございました。

北船路米づくり研究会「2016龍大芋」

■4日(日)、「龍谷大学・北船路米づくり研究会」では、「龍大芋」(里芋)の種芋を植える作業を行いました。ただし、現在、研究会のメンバーは4回生だけということもあり、皆、就活で忙しく、作業に来ることができたのは黒木くんと教員の私だけでした。研究会、ピンチです!サークル化していくために、新メンバーのリクルートをしなくてはいけません(皆さん、現在、研究会会員を募集中です。よろしくお願いいたします)。それはともかく、当日の作業は、トラクターと鍬を使って、種芋を植え付ける畝作りから始まりました。

■作業は午後も続きました。研究会が里芋を栽培するのは、写真の畑の1/4程度、向かって右から2筋の畝になります。残りは、京都の町家レストランや、他の団体が里芋を栽培されます。指導農家は、私たち大学関係者だけでなく、多角的に街との連携を進めておられます。ちなみに、里芋畑の(棚田の)上では、龍大米コシヒカリが比良山系・蓬莱山の山水でしっかり育っていますよ。

■北船路の棚田は獣害柵に囲まれており、その中でも「龍大米」を生産している水田は、北船路の棚田の一番てっぺんになります。入口には、「農学連携ほ場 龍谷大学脇田ゼミ 北船路米づくり研究会」と書いた看板が取り付けられています。「北船路米づくり研究会」は、この4月からゼミの活動から地域連携型の学術サークルに運営を変えたので、この看板から「脇田ゼミ」をカットしなくてはいけません。まあ、そのうちに。入り口横にある、通称「脇田案山子」はいよいよボロボロになってきました。これも、なんとかしなければいけませんね。

■私たちが作業をした畑の手前には、これから北船路の特産品にしようと村の農事組合法人が頑張っている海老芋の種芋が育てられていました。15時頃に里芋の作業が、指導農家のご指導のもと終了しました。黒木くん、ご苦労様でした。黒いマルチシートを被せてある畝で龍大芋が成長していきます。今年は、約90個の種芋を植えました。

■私たちが作業をした畑の手前には、これから北船路の特産品にしようと村の農事組合法人が頑張っている海老芋の種芋が育てられていました。15時頃に里芋の作業が、指導農家のご指導のもと終了しました。黒木くん、ご苦労様でした。黒いマルチシートを被せてある畝で龍大芋が成長していきます。今年は、約90個の種芋を植えました。

■龍大米の収穫は、11月頃になります。いつもは、もっと棚田の下の方で生産してきましたが、今年は、棚田の上から2段目の水田を畑にして生産します。比良山系・蓬莱山が蓄えた山水がふんだんに使って栽培していくことになっています。秋には、粘りのある美味しい里芋が出来上がることを願って、これから世話をしてくことにします。

■右の写真は、里芋の種芋です。こんな小さな種芋が親芋として大きく成長し、その周囲にはたくさんの子どもの里芋が土の中で育ちます。楽しみですね〜。もちろん、大きくなった親の方はヤツガシラと呼ばれますが、これもかなり美味しいです。これまた楽しみだな〜。

「日本の海岸線をゆく」

■会議が始まるまえ、経営学部のN先生からいただきました。ありがとうございました。写真展の案内です。タイトルが素敵ですね~。『日本の海岸線をゆく-日本人と海の文化』です。

公益社団法人日本写真家協会 創立65周年記念写真展『日本の海岸線をゆく-日本人と海の文化』

日本写真家協会では、これまで写真を通して記録と表現の両面から現代史を概観する数々の写真歴史展を開催してきました。日本写真家協会創立65周年を記念する周年事業の核となる今回の写真展は、日本の海岸線を手がかりに、日本の「今」を見つめ直してみようというものです。ユーラシア大陸の東縁に沿って連なる数多くの島々からなる日本列島とその国土は、東西南北それぞれ3,000キロにも及ぶ広大な領域を有し、それ故、その海岸線は総延長35,672キロ(平成24年・国土交通省)に達し、世界でも有数の延長線です。本展では、その長大な海岸線を辿り、海の風景、漁業や漁港・港湾、工場や工業地帯、更には、祭り、観光、民俗、歴史、史跡など人間の暮らしや営みを通じて、日本人と海の文化をビジュアルに探ります。

【主催】 公益社団法人日本写真家協会

【共催】 東京都写真美術館/国際交流基金

【後援】 国土交通省/文化庁

【特別協賛】 富士フイルムイメージングシステムズ/ニコン/ニコンイメージングジャパン/キヤノンマーケティングジャパン

【協賛】 タムロン/オリンパス/シグマ/東京カラー工芸社/フレームマン/堀内カラー/キタムラ/学研プラス『CAPA』編集部/

日本写真家協会賛助会員各社・特別協賛会社ほか

京都伏見の夕焼け

■昨晩は、社会学部の懇親会「おうみ会」が開催されました。学部の歓送迎会でした。月曜日は研究部の歓送迎会、火曜日は大津の都市計画の関係で小さな宴会、そして水曜日は「おうみ会」で歓送迎会と、3日続けての宴会です。3日続くと身体は辛いわけですが、やはり…というか、もちろん参加いたしました。瀬田キャンパスから教員を乗せたバスは、名神高速道路が工事中のため、京滋バイパスと阪神高速8号京都線を経由して、懇親会の会場のある京都駅ビル内の「グランヴィアホテル」に向かいました。途中、阪神高速からは巨椋池あたりの農村地域の夕焼けの風景が見えました。夕焼けが水田にはった水に反射していました。

■歓送迎会が終わった後、気持ちよくなったので、社会学部の同僚である教職員の方たち2人を誘って京都駅の南側にある「光洋軒」という店で二次会に突入しました(このお店は、加藤剛先生に教えていただいたお店です)。こういうときに、いろいろ話しをすることって大切ですよね。というわけで、帰宅は最終電車になってしまいました。

■写真は、阪神高速8号京都線からみえた風景ですが、ここにはかつて「巨椋池」が存在していました。東西4km、南北3km、周囲約16km、面積約8k㎡、平均水深は90cm、琵琶湖から宇治川を経由して流れてきた水を受け止める遊水地の役割を果たしていました。池という名前ですが、湖というほうが適当かもしれません。水深が浅いこともあってでしょうか、戦前、国営の干拓事業が行われました。元々「巨椋池」であった農地を眺めながら、私は、3月に秋田県の八郎湖を視察したさいに伺った話しを思い出しました。八郎潟の干拓事業については、漁業者からの強い反発と反対運動があったわけですが、京都府の巨椋池と岡山県の児島湾の干拓地を視察したあとに、干拓事業を容認し、補償金の金額の交渉に転じた…という話しです。八郎潟の漁業者の皆さんは、巨椋池児島湾で何をご覧になった(見せられた)のでしょうか。

大津駅リニューアルのこと

■2004年に龍谷大学で働くようになってから13年目になりますが、その間、大津駅や大津駅前に関して良い評判を聞いたことがありません。県庁所在地の駅なのに、賑わいが全くないからです。「これが、県庁所在地の駅なのか!!」、というようなことがよく言われてきました。大津駅前は滋賀県庁を始めとする官庁街ですので、現在の大津駅は、このエリアに通勤する方たちが朝夕に利用する駅…というイメージが強いかもしれません。

■2004年に龍谷大学で働くようになってから13年目になりますが、その間、大津駅や大津駅前に関して良い評判を聞いたことがありません。県庁所在地の駅なのに、賑わいが全くないからです。「これが、県庁所在地の駅なのか!!」、というようなことがよく言われてきました。大津駅前は滋賀県庁を始めとする官庁街ですので、現在の大津駅は、このエリアに通勤する方たちが朝夕に利用する駅…というイメージが強いかもしれません。

■湖西線が開通するまでは、江若鉄道という私鉄が走っていましたが、1969年に全線が廃止になりました。江若鉄道は、大津市の浜大津駅から滋賀県高島郡今津町(現高島市)の近江今津駅までを結んでいました。大阪や京都に出るとき、湖西にお住まいの皆さんは、まずこの江若鉄道に乗って浜大津までやってきて、そこで京阪電車の京津線に乗り換えたり、あるいは少し離れていますが、大津駅まで歩いて国鉄に乗り換えていました。浜大津駅から大津駅に至る寺町通りや商店街は、多くの人が行き交っていたといいます。今からは考えられないほど、多くの人が街中を歩いていたのです。しかし、湖西線が開通すると、大阪や京都に出るのに浜大津を経由する必要がなくなりました。浜大津駅と大津駅は、公共交通機関の結節点ではなく通過点になってしまったのです。そして、モータリゼーション、郊外型大規模店舗の増加等、全国の地方都市と同じような事情から、中心市街地は空洞化していきました。

■そのような大津駅の周辺が、少しずつ変化しようとしています。昨日は、大津市の「都市計画審議会」や「都市計画マスタープラン案策定専門部会」の仕事をさせていただいていることから、大津駅のリニューアルに関連して、都市計画の専門家や市役所の皆さんと楽しくディスカッションをする時間を持ことができました。すでに昨年末にプレスリリースされていますが、大津駅のある駅ビルはこの秋にリニューアルされることになっています。レストランや屋外テラス、カプセルホテルなどがオープンします。「『通りすがる駅』から『立ち寄る駅』に」ということをキャッチフレーズに、全国でカフェやレストランなどを展開する「バルニバービ」(大阪市西区)という会社が運営されます。新聞記事によれば、以下の通りです。

計画では2階と1階屋上を使って、バーベキュー(BBQ)のできる屋外テラス▽地元食材を取り入れた和食中心のレストラン▽音響やネット環境を整備したラウンジ▽3000円台のカプセルホテル(60室)−−を併せた施設を建設。レストランで外国人観光客向けの和食料理教室を開いたり、近隣住民と一緒にテラスで朝のラジオ体操を実施したりすることも検討しているという。1階には別の店舗が入る見込み。

17日に市役所で開かれた記者会見では、JR西の岩崎悟志・京都支社長がバルニバービについて、「京都府立植物園(京都市左京区)にガーデンダイニングを作るなど、行政とも連携しながら、多くの人が集まる居心地のいい店を作ってきた」と紹介。バルニバービの佐藤裕久社長は「大津を散策して、商店街の和菓子屋や静寂を残した寺社仏閣、琵琶湖など、観光インフラがたくさん眠っていることに気付いた。地域と連携しながら、まずは地元に愛される駅を目指したい」と抱負を語った。

■記事の中に出てくる「京都府立植物園」のガーデンダイニングに行ったことがあります。素敵な雰囲気のお店でした。バルニバービさんは、いろいろアイデアをお持ちのようですね。近隣住民とラジオ体操、いや〜面白いですね。私も、商店街のアーケードでラジオ体操をしたらどうだろう…と考えたことがありますので、駅ビルでのラジオ体操、興味があります。記事のなかで、佐藤社長は、大津には「観光インフラがたくさん眠って」いると述べておられます。その通りです。また、これが非常に重要なことだと思いますが、「地域と連携しながら、まずは地元に愛される駅を目指したい」という経営姿勢にも期待しています。「外からやってくる人たちに…」ではなく、「地元に愛される」という点は、とても大切だと思います。地域の志を持った方たちと連携していくこと中で、駅ビルという「点」が、他の「点」とつながっていく可能性が高まるからです。「点」と「点」が繋がり「線」を形成し、それが「面」になっていくためには、様々な志しを持った関係者の連携が必要です。「点」はそれぞれが責任を持つにしても、「線」や「面」の計画策定に多くの方たちが参加・参画することが必要です。そのような参加・参画があって(動員ではない…)初めて、それらの「線」や「面」を「自分たちのこと」・「自分たちのもの」として、責任を持って関わり支えていこうとする人びとが生まれてくるのだと思います。特定の方たちが計画して作ったものを与えられても、おそらく、そこにはちゃんとした連携は生まれません。

■さて昨日の話しの続きです。昨日は、駅ビルのリニューアルの話しの次に、駅から琵琶湖まで伸びていく中央大通りの話しになりました。大津市では、この中央大通りに沿って人が動いていくことを期待されています。中央大通りの歩道は大変立派です。かなり歩道の幅にゆとりがあるのです。例えば、この歩道に「オープンカフェ」が並ぶと、歩道は楽しみの「場」に変化していきます。大津市でも、いろいろお考えのようです。中心市街地の移動については、電動アシスト付きのレンタサイクルが利用できないかも検討されています。連休中は、その社会実証実験にも取りくまれました。昨日は、それに加えて、中心市街地を循環する公共交通機関についてもいろいろお話しをお聞かせいただきました。LRTが全国的に注目されていますが、大津の場合は導入するにもいろいろ課題があるようです。LRTが無理にしても、「街を楽しむ」ための公共交通機関が持って整備されてほしいなと思います。移動を「楽しむ」という視点も大切かと思います。

■「中央大通り」という名前についても話題になりました。端的に言えば、もっとオシャレなネーミング、印象に残るネーミングはないものだろうか、というわけです。名前を公募にしてはどうか…とか、その他にも様々なアイデアが出てきました(もちろん無責任にではありますが、いろいろ放談して楽しませていただきました)。また、スイスのレマン湖とジュネーブをイメージしながら、琵琶湖に隣接する大津の街の持つ可能性を再評価してみてはという意見もお聞かせいただきました。そういえば、大津市で毎年秋に市民の力で開催されている「大津ジャズフェスティバル」は、「世界一美しいジャズフェスティバル」を目指して運営されています。念頭にあるのはレマン湖の辺りで開催されている「モントルー・ジャズ・フェスティバル」ではないかと思います。京都や大阪と比較するのではなく、大津にしかないロケーションを意識した時、視野は世界に広がるのです。素敵ですね〜。いろんな方たちと、未来の夢を語り合っていると、身体の中から、何か力が湧いてくるような気持ちになります。楽しいひと時でした。

ツバメとの共存

■以前のことになりますが、2014年4月29日に「日本野鳥の会のツバメ全国調査」をエントリーしました。ツバメが営巣しにくい状況がうまれています。そのことを、以下のように書いています。

この日本野鳥の会による「ツバメ調査」2012年の調査結果では、ツバメが減少した2大要員として、カラスによる影響と人による巣の撤去があげられていました。カラスは、ツバメの巣を襲い卵やヒナを餌にするようです。また、糞で汚れることを嫌う人がツバメが巣をつくろうとすると棒でつついて巣を落としてしまうのですね。たしかに糞については迷惑と考える人もいるのでしょうが、以前は、ツバメが巣をつくることを歓迎する人が多かったように思います。糞で汚れることはわかっていても、巣の下に新聞紙を敷くなどして糞を始末し、ツバメの親が雛を育て、雛が巣立つのを見守っていた人も多かったと思います。また、ツバメは幸せや豊かさを運んでくる縁起の良い鳥とも考えられていました。そのようなツバメと人間との関係が、ずいぶん希薄化してきているというのです。

■これ以外にも、ツバメの巣のことは、これまでにも何度かエントリーしてきました。ツバメの巣のことが気になっているのです。春に、奈良から大津に転居しました。奈良に住んでいる時は、最寄りの近鉄駅の職員の方たちがツバメの巣と共存をはかろうと、いろいろ工夫をされているのを拝見していました。大津への転居後は最寄駅は近鉄ではなくJRになりましたが、JRの職員さんたちがどのように対応されるのか気になっていました。いろいろプロセスはあったように思いますが、現在では、ツバメとの共存をはかるために、写真のような工夫をされています。防犯カメラにツバメが巣を作っているため、カメラに青い四角い板を紐でぶら下げて、ツバメの糞が乗降客の皆さんに降りかからないようにされています。これを拝見して、安心しました。

■ところで、ネット上の記事を読んでいて、初めて知ったことがあります。許可を取らずに、卵や雛が中にある(いる)巣を落とすことは「鳥獣保護管理法」で禁じられているのだそうです(ツバメの巣に限らないらしいのですが)。違反した場合、「1年以下の懲役または、100万円以下の罰金」とされています。こういう法律があるとは知りませんでした。ちなみに、自然保護に詳しい知人の説明によれば、「許可を取らずに、卵やヒナが中にいる巣を落とすことは鳥獣保護管理法で禁じられています(厳密にはツバメの巣に限らない)。違反した場合の罰則は重く、卵を産む前なら犯罪にならないのだそうです。う〜ん、そうなんだ…。この法律の罰則のことを、よく知りませんでした。こういうことを知ってしまうと、単なる共存…とは言えないかもしれないと思うようになりました。それぞれの鉄道会社が「鳥獣保護管理法」に対してどのように考えを持っているのか、知りたくなります。気がつかなうちに、巣を作って卵を産んでしまっていた。「鳥獣保護管理法」に違反するため、撤去できない。見守るしかない…。こういう考え方をしてもおかしくはありません。さて、実際のところはどうなんでしょうね。

「大津百町百福物語」の認定商品

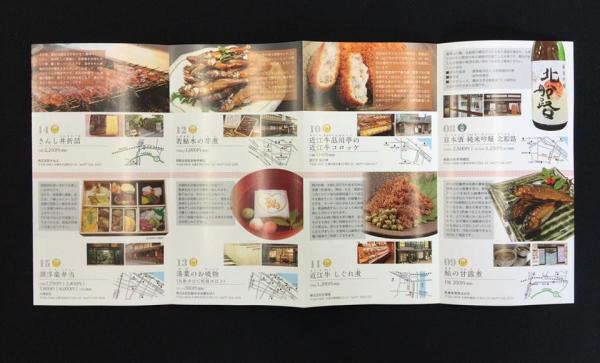

■先週の水曜日、中心市街地にある中央市民センターで「大津エンパワねっとを進める会・中央」が開催されました。その際、最後の雑談だったと思いますが、「株式会社まちづくり大津」の元田さんが、「せんせーとこの、北船路のお酒、『大津百町百福物語』に選ばせてもらいましたよ」と言ってくださいました。よくわかっていませんでしたが、昨日の「北船路野菜市」で、大津百町館の野口さんから、写真のパンフレットをいただくことで、やっときちんと理解できました。私たちの「北船路米づくり研究会」が、酒米の生産者(農事組合法人「福谷の郷」)と酒造会社(平井商店)をつないでプロデュースした清酒・純米吟醸「北船路」が、「大津百町百福物語」(大津商工会議所内大津物産振興支援事業委員会)の認定商品に選ばれたのでした。

■先週の水曜日、中心市街地にある中央市民センターで「大津エンパワねっとを進める会・中央」が開催されました。その際、最後の雑談だったと思いますが、「株式会社まちづくり大津」の元田さんが、「せんせーとこの、北船路のお酒、『大津百町百福物語』に選ばせてもらいましたよ」と言ってくださいました。よくわかっていませんでしたが、昨日の「北船路野菜市」で、大津百町館の野口さんから、写真のパンフレットをいただくことで、やっときちんと理解できました。私たちの「北船路米づくり研究会」が、酒米の生産者(農事組合法人「福谷の郷」)と酒造会社(平井商店)をつないでプロデュースした清酒・純米吟醸「北船路」が、「大津百町百福物語」(大津商工会議所内大津物産振興支援事業委員会)の認定商品に選ばれたのでした。

■トップの写真は、パンフレットを広げたものを撮ったものです。上段の一番右、ご覧いただけるでしょうか。ここには、以下のように紹介してあります。プロデュース「龍谷大学北船路米づくり研究会」の後に、「大津の力でできたお酒です」とあります。とっても嬉しいです!!

蓬莱山の麓、北船路の棚田で作られた酒造好適米を、大津で350年の歴史のある酒屋が手造りしたお酒です。棚田が見える琵琶湖の眺望を思い浮かべながらご賞味ください。

■昨日、平井商店さんにご挨拶に伺いました。平井商店さんは、「浅茅生」(あさじお)という銘柄で知られる酒蔵ですが、それにもかかわらず、私たちがプロデュースした「北船路」を大津百町百福物語認定商品にと推薦してくださり、大津物産振興支援事業委員会で認定されたのでした。心より御礼申し上げます。

第47回「北船路野菜市」

■昨日28日(土)、第47回「北船路野菜市」を、いつものように大津市の丸屋町商店街にある「大津百町館」前で開催しました。先月、4月は野菜生産の端境期で野菜市はお休みでした。今月5月から再開です。まだ、野菜の種類や量は少なく、野菜市が賑やかになってくるのは来月以降になります。それでも、美味しくて新鮮なほうれん草、大根、スナップエンドウ、キヌサヤ等、販売しました。お買い求めくださった皆様、ありがとうごいました。

■「北船路米づくり研究会『2016田植作業』」にも書きましたように、今年度のゼミの募集はありません。3年生のゼミ生はいません。4年生だけで頑張っています。ゼミ活動から地域連携型のサークル活動になります。というとで、他のメンバーが増えるまでは、4年生で活動していきます。早く、リクルート活動をしなくてはいけません。

■一昨日は、ゼミの北野くんが、野菜を出荷してくださる北船路の協力農家の皆さんと、出荷の調整をしてくれました。そして、昨日の朝は、伊香くんが集荷してくれました。野菜市には、伊香くん、黒木くん、藤井くん、長谷川さん、副代表の左川さんが、午後からは代表の水戸くんがやってきました。みんな就職活動中ですが、頑張っています。水戸くんは、午前中、就職活動の面接でした。

■ところで、「野菜市」に立ち寄って学生に話しかけてこられた方(高齢の女性)がおられました。これから出かけるので野菜は買わないとのことでしたが、その女性が重そうに荷物を下げておられたのをみて、藤井くんが、荷物をかわりに持ち、一緒に「浜大津駅」まで歩いて行きました!もちろん、その方から感謝されたのは言うまでもありません。別に私が何か言ったわけではなく、ごく自然に「荷物駅まで持って行きますよ」と言い出したのです。とっても素敵です。「エエ感じやな〜」と思ったものですから、このことをfacebookにアップしました。すると、本日、藤井くんが高校時代にお世話になった先生がその投稿をご覧になり、わざわざ私にメッセージをくださいました。その先生も感動されようです。とても喜んでおられました。ますます「エエ感じやな〜」という感じなのです。

■ところで、「野菜市」に立ち寄って学生に話しかけてこられた方(高齢の女性)がおられました。これから出かけるので野菜は買わないとのことでしたが、その女性が重そうに荷物を下げておられたのをみて、藤井くんが、荷物をかわりに持ち、一緒に「浜大津駅」まで歩いて行きました!もちろん、その方から感謝されたのは言うまでもありません。別に私が何か言ったわけではなく、ごく自然に「荷物駅まで持って行きますよ」と言い出したのです。とっても素敵です。「エエ感じやな〜」と思ったものですから、このことをfacebookにアップしました。すると、本日、藤井くんが高校時代にお世話になった先生がその投稿をご覧になり、わざわざ私にメッセージをくださいました。その先生も感動されようです。とても喜んでおられました。ますます「エエ感じやな〜」という感じなのです。

関西グスタフ・マーラー交響楽団 第6回演奏会

■来月、6月19日(日)、京都の「ロームシアター京都 メインホール」で、グスタフ・マーラーの交響曲第3番が演奏されます。指揮は田中宗利さん、オーケストラは「関西グスタフ・マーラー交響楽団」です。変わった名前のオーケストラですね。「関西グスタフ・マーラー交響楽団は、マーラー大好き!マーラーを演奏したい!という思いをもった関西を中心に活動するアマチュア演奏家により、2010年夏に発足」しました。つまり、マーラーの作品を演奏するために組織されたオーケストラなのです。しかも、「1年に1回〜2回、マーラーの交響曲を全曲演奏するという壮大な計画」をお持ちです。

■マーラーの作品は、規模も大きく技術的にも難しく、かつて、アマチュアのオーケストラではあまり演奏されてきませんでした。私が学生オーケストラで演奏していた時代、一部を除いて、大学オーケストラの世界でマーラーの作品を演奏することはほとんどありませんでした。かなり技術的に無理があったからです。特に、大学オーケストラの場合は、大学に入学して初めて楽器(特に弦楽器)を始める人が多く相当な困難が予想されます。今では、アマチュアオーケストラがマーラーの作品を演奏すること自体、それほど驚くことでもなくなりましたが、それでもマーラーの交響曲を、すべて演奏することなどなかなかできることではありません。ですから、「マーラーの交響曲が好きなのに、なかなか演奏できない…」と密かにフラストレーションを募らせていた方達が集まって、このようなオーケストラが組織されたのではないでしょうか。推測ですけど…(関西弁だと、こういう場合は「知らんけど」となる)。

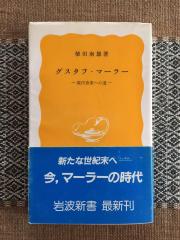

■ところで、私の「iPhone6 plus」には、マーラーの全作品が入っています。普段、通勤時に、「iPhone6 plus」で音楽を聴くことはありませんが、毎週末の老母の見舞いのさいには、1時間以上運転することになることから、「Bluetooth」を通して交響曲を聞きます。最近は、来月の予習も兼ねてマーラーの「第3番」を聞いているのです(サイモン・ラトル指揮、バーミンガム市交響楽団)。さらに、もう少しだけ予習をしておこうと、昔読んだ新書も自宅の書架から取り出してきました。柴田南雄の『グスタフ・マーラー -現代音楽への道-』(岩波新書)です。1984年に出版されたものです。ということは、今から32年前のものですね。まだ、ソビエト社会主義連邦共和国が存在していました。2月にはソ連共産党書記長のアンドロポフが死去し、7月にはロサンゼルスオリンピックが開催されました。今の学生の皆さんには、さっぱりわからない話しですね。学生の皆さんのために少しだけ説明しておけば、柴田さん(1916〜1996年)は、有名な作曲家・音楽評論家・音楽学者です。

■ところで、私の「iPhone6 plus」には、マーラーの全作品が入っています。普段、通勤時に、「iPhone6 plus」で音楽を聴くことはありませんが、毎週末の老母の見舞いのさいには、1時間以上運転することになることから、「Bluetooth」を通して交響曲を聞きます。最近は、来月の予習も兼ねてマーラーの「第3番」を聞いているのです(サイモン・ラトル指揮、バーミンガム市交響楽団)。さらに、もう少しだけ予習をしておこうと、昔読んだ新書も自宅の書架から取り出してきました。柴田南雄の『グスタフ・マーラー -現代音楽への道-』(岩波新書)です。1984年に出版されたものです。ということは、今から32年前のものですね。まだ、ソビエト社会主義連邦共和国が存在していました。2月にはソ連共産党書記長のアンドロポフが死去し、7月にはロサンゼルスオリンピックが開催されました。今の学生の皆さんには、さっぱりわからない話しですね。学生の皆さんのために少しだけ説明しておけば、柴田さん(1916〜1996年)は、有名な作曲家・音楽評論家・音楽学者です。

■書架から取り出した新書は、ページをめくるとどのページもすでに黄ばんでいました。かつて読んでいるはずなのですが、記憶に残っていません。新鮮な気持ちで読むことができました。この新書は、マーラーの伝記とマーラーの作品解説を兼ね備えたような構成になっています。第3番について解説を読んでいると、とても興味深い記述に出会いました。第3番は、冒頭に、8本のホルンが、ユニゾンで第一主題を13小節にわたって勇壮に吹き鳴らされます。柴田南雄さんは、この13小節を丁寧に解説した後、次のように述べておられます。深く納得しました。おそらく、32年前の若い頃の自分では、柴田さんが力を込めて書いておられること(以下の引用部分)を、きちんと受け止めることが(理解することが)できなかったのではないかと思います。

以上、わずか十三小節の第一主題を対象にしたにすぎないか、このように見てくれば、マーラーが人々に理解されるのに長い年月が必要であった理由が、ある程度は説明できように思う。つまり、古典派=ロマン派の作曲家たちが固有の様式に集中し、凝集したのに対して、マーラーは共時的・通時的な厖大な音楽語法からの広汎な借用・引用によって自己の音楽を成立させた。そこには原始の旋律からユダヤ教とドイツ・プロテスタントの聖歌を経てバッハに代表されるバロック音楽まで、さらには近世以降のヨーロッパ音楽の拍節法からチャイコフスキーを連想させるスラブ音楽に至るまでの、歴史的にも地理的も広大な音楽文化圏を背景に置き、さらには彼の生地のボヘミア、青年時代を過ごしたモラヴィアの地がオーストリア・ハンガリー帝国の版図に属していた事実までを軍楽の響きの音色とリズム、しかも葬送のリズム(!)によってこの主題に固定した。しかも、八本のホルンの斉奏という管弦楽法は、この曲が書かれた一八九五年当時としては前衛意外の何者でもなかった。

■ところで、マーラーの交響曲3番を丁寧に解説したページをみつけました。千葉フィルハーモニー管弦楽団の指揮者をつとめる金子建志さんの解説です。

グスタフ・マーラー(1860〜1911)交響曲3番 ニ短調

ビャンビャン麺

■26日(木)のことになりますが、家の用事があり、奈良の近鉄学園前に行きました。大津に転居してから奈良に行くことがなく、約3ヶ月弱ぶりの奈良ということになりました。用事が終わって駅前のビルの中にある中華料理店で昼食をとりました。中華料理といってもよくある広東料理ではなく、西安料理なんだそうだ。西安料理の特徴は、スパイシーなところでしょうか。多分…。シルクロードの中にありますから、いろんな文化の料理が混じっているのではないかと思います。ということで、この料理です。「ビャンビャン麺」といいます。。辛くて、酸っぱくて、もちろんスパイシーで、とても美味しい!麺が帯のように幅広なのが特徴です。日本にも、群馬県の桐生に「ひもかわうどん」というものがあります。あれ程は太くありませんが、「ビャンビャン麺」は、名古屋のきし麺の3〜4倍ぐらいの幅はあると思います。スパイシーなタレと、この幅広の麺をしっかりかき回して、いただきます。汗が滝のように出てきました。

■「ビャンビャン麺」の「ビャン」という漢字ですが、画数が58画あるんだそうです。したがって、パソコンには出てきません。もちろん、中国の漢字です。複雑過ぎて、このような漢字を書くことができる人がいるのかと不思議になります。wikipediaの情報ですが、以下のように覚えるのだそうです。こうでもしないと、覚えられませんね。

■「ビャンビャン麺」の「ビャン」という漢字ですが、画数が58画あるんだそうです。したがって、パソコンには出てきません。もちろん、中国の漢字です。複雑過ぎて、このような漢字を書くことができる人がいるのかと不思議になります。wikipediaの情報ですが、以下のように覚えるのだそうです。こうでもしないと、覚えられませんね。

「一点儿冲上天,黄河两道湾,八字大张口,言字往里走,东一“扭”西一“扭”,左一长右一长,中间坐个马大王,心字底月字旁,楔个钉子挂衣裳,坐个车车到咸阳。」といい、日本語訳は「点が天辺に飛上り、黄河両端で曲がる、八の字が大きく口を広げ、言の字が中へ入る。東に一ひねり、西に一ひねり、左に長一つ、右に長一つ、中間に馬大王が座る。心の字が底に、月が傍らに、釘を打ってそこに服をかけ、車に乗って咸陽へ向かう。」