85,000アクセス感謝

■アクセスカウンターが85,000に到達しました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターは、2012年の9月5日に設置しましたが、それ以降、以下のようにアクセス数が増えてきました(5,000刻み)。一時はアクセスが100/日を超えることはありましたが、70〜80/日に落ち着いています。最近は、もう本当に身辺雑記というか、日々の出来事しかアップしていません。日記ですね。それだけで、やっと…という感じです。とはいえ、継続していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

■アクセスカウンターが85,000に到達しました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターは、2012年の9月5日に設置しましたが、それ以降、以下のようにアクセス数が増えてきました(5,000刻み)。一時はアクセスが100/日を超えることはありましたが、70〜80/日に落ち着いています。最近は、もう本当に身辺雑記というか、日々の出来事しかアップしていません。日記ですね。それだけで、やっと…という感じです。とはいえ、継続していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

■ところで、時々、アクセスカウンターの数字が急に伸びることがあります。どうしてなんでしょうね…??

2012/9/5:アクセスカウンター設置。

2013/2/21 :5,000アクセス:期間169日: 30アクセス/日

2013/6/29 :10,000アクセス。期間128日: 39アクセス/日

2013/10/30 :15,000アクセス。期間123日: 40アクセス/日

2014/2/6 :20,000アクセス。期間99 日:51アクセス/日

2014/5/6 : 25,000アクセス。期間89日: 56アクセス/日

2014/8/5 :30,000アクセス。期間91日: 55アクセス/日

2014/10/21: 35,000アクセス。期間77日: 65アクセス/日

2014/12/8 :40,000アクセス。期間48日: 104アクセス/日

2015/1/27 :45,000アクセス。期間50日: 100アクセス/日

2015/3/25 :50,000アクセス。期間56日: 90アクセス/日

2015/5/19 :55,000アクセス。期間55日: 91アクセス/日

2015/7/22 : 60,000アクセス。期間64日: 78アクセス/日

2015/9/27 : 65,000アクセス。期間67日: 75アクセス/日

2015/11/23 : 70,000アクセス。期間57日: 88アクセス/日

2016/1/26 : 75,000アクセス。期間64日 : 78アクセス/日

2016/4/7 : 80,000アクセス。期間72日 : 70アクセス/日

2016/6/18: 85,000アクセス。期間72日 : 70アクセス/日

針江のカバタ(5)-「2016社会学入門演習」-

■「針江 生水の郷委員会」の皆さんに、針江集落内の「カバタ」をガイドしていただいたあと、学生たちと私は、タクシーに分乗して琵琶湖の湖岸のあたりにある内湖「中島」に向かいました。地図をみればわかりますが、集落内の川を流れた水は琵琶湖に向かいます。そして、琵琶湖に流入するまえに、いったん内湖「中島」に注ぎ込みます。私たちは、この「中島」について、委員会のガイドであるFさんからお話しを伺いました。

■「針江 生水の郷委員会」の公式サイトでは、この「中島」に関して、以下のように解説されています。

針江生水の郷委員会では先人が築いてきた素晴らしいカバタ文化を次世代に残せるように活動するとともに、ここ針江の素晴らしい環境を守ろうと取り組んでいます。

ここ船着き場はNHK『里山・命めぐる水辺』の舞台になった所で漁師:田中三五郎さんがお元気な頃長年手入れをされて素晴らしい景色が残ってきた所です。鯉・鮒・ウナギ・ビワマスなど在来種の産卵場所になり又カイツブリ・カモ・オオバン・アオサギ・トンビ等など多くの野鳥の生育場所でもあります。柳の枝が茂る、藻が繁殖する、浮遊ゴミが溜まる、流れが悪くなる、水が汚れる、などでやはり人の手が入り里山を守らなければなりません。委員会では委員会独自で、また行政と共にこのような環境を守る取り組みを行っています。

■この解説にあるNHK『里山・命めぐる水辺』を撮影した今森光彦さんが、この「中島」を撮影された作品を、私は自宅に飾ってあります。しかし、今森さんが撮影するときに切り取った風景の外側には、私が想像していたのとはずいぶん違う風景が広がっていました。地図をみればわかりますが、周囲は別荘地になっています。琵琶湖の湖岸の別荘地です。そのことはともかく、公式サイトの解説からは、この内湖の自然が、人の手が加わることで維持されてきたことが理解できます。問題は人手が足らないことです。「針江 生水の郷委員会」の委員会の平均年齢もあがり、この内湖を維持するための作業に対応することが困難になりつつあるというのです。時間があまりなく、限られた時間でしか説明をお聞きすることができませんでした。今回は、「社会学入門演習」の「現地実習」の一環として針江を訪問させていただきましたが、次回は、このような地域の水環境の保全活動や、地域の農業との関係等についても、もっと詳しくお話しをお聞かせいただけばと思っています。

(針江を訪問したのは、6月11日(土)です。)

【追記】■6月11日(土)・12日(日)に実施した「社会学入門演習」の「現地実習」の報告、まだまだ続きます。

針江のカバタ(4)-「2016社会学入門演習」-

■「針江 生水郷委員会」の皆様に、集落内の「カバタ」をガイドしていただいているとき、川に少しだけ濁り水が流れてきました。そのとき、ガイドをしてくださっていたMさんが「誰か川で遊んでいるのかな」と微笑みながらつぶやかれました。しばらく歩くと、川のなかで子どもたちが遊んでいました。もっと暑くなると、発泡スチロールの筏にのった子どもたちが川下りを楽しむのだそうです。素敵ですね。自分の住んでいる近くの川で遊ぶことができるなんて。川で楽しく遊ぶ子どもたちのことを「川ガキ」と呼ぶ人たちがいます。「川ガキ」は、身近な環境と地域の暮らしとの関係を考えるうえで大切な指標になるという意見を聞いたことがあります。このように川で集落の子どもたちが遊ぶことができるのも、地域でこの川を大切に保全されているからです。

■「針江 生水郷委員会」の皆様に、集落内の「カバタ」をガイドしていただいているとき、川に少しだけ濁り水が流れてきました。そのとき、ガイドをしてくださっていたMさんが「誰か川で遊んでいるのかな」と微笑みながらつぶやかれました。しばらく歩くと、川のなかで子どもたちが遊んでいました。もっと暑くなると、発泡スチロールの筏にのった子どもたちが川下りを楽しむのだそうです。素敵ですね。自分の住んでいる近くの川で遊ぶことができるなんて。川で楽しく遊ぶ子どもたちのことを「川ガキ」と呼ぶ人たちがいます。「川ガキ」は、身近な環境と地域の暮らしとの関係を考えるうえで大切な指標になるという意見を聞いたことがあります。このように川で集落の子どもたちが遊ぶことができるのも、地域でこの川を大切に保全されているからです。

■川には、梅花藻(ばいかも)が生えています。針江の集落内を流れる川は豊富な湧水を含んでおり、年間をとおして水温が一定で、梅花藻の生育に適しているのだそうです。とても可憐な小さな花を水中で咲かせます。今回は、全面的に開花しているというわけにはいきませんでしたが、一部で梅花藻の花を確認することができました。もっとも、「川ガキ」の楽しげな声が響き、梅花藻が茂る川を維持するためには、地域の保全の働きかけが不可欠です。この集落内の川には、かつてたくさんの田船が行きかっていました。その頃は、このような水草は肥料として利用されていました。しかし、化学肥料が普及してからは、水草を利用することはなくなりました。しかし、現在でも、針江では、年に4回川の「藻取り」作業をされています。刈り取った藻=水草は下流に流れていきますが、下流で重機を使って川から引き上げて処理されます。

■川に関して、このようなお話しも伺いました。多くの地域では、治水の観点から、川は三面コンクリート張りになりました。集中豪雨の後の水を早く下流に流して洪水を防ぐためです。ところが、こちらの針江のばあいは、三面コンクリートにはなっていません。川底は、昔のままの自然の状態で維持されています。川底からも湧水がでているからです。もし、川底もコンクリートで固めてしまうと、湧水の出口がなくなります。川の周辺の土地は、地盤が軟らかくなり、生活や生業に支障をきたすことになります。たまたま河川改修の行政担当者の方が、この地域の事情をよく知っている方で、三面ではなく二面にする方針にされたのだそうです。

(針江を訪問したのは、6月11日(土)です。)

針江のカバタ(3)-「2016社会学入門演習」-

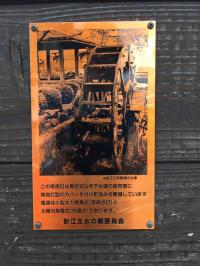

■「針江 生水の郷委員会」の事務所は、針江の公民館の横にあります。そして公民館の横には、この写真のような公園があります。かつて、針江の集落の中を流れる川には、農作業のため使用する田舟がたくさん行き来していました。秋になると収穫した米の臼擦りをする作業が必要になります。農家の皆さんは、この公園の場所まで、籾を田船でここまで運んでこられました。この公園は、臼擦り作業をする場所だったのだそうです。臼擦りは、水車の力を利用して行われていました。現在も、公園の横には水車が動いているわけですが、もう臼擦りをしているわけではありません。この水車は発電をしています。自転車のライトをつけるダイナモのような小さな発電機が付いており、その電力で公園内にある常夜灯を灯しているのです。それでは何のための常夜灯なのか。実は、真空式公共下水道の吸気管にかぶせるカモフラージュなのです。

■「針江 生水の郷委員会」の事務所は、針江の公民館の横にあります。そして公民館の横には、この写真のような公園があります。かつて、針江の集落の中を流れる川には、農作業のため使用する田舟がたくさん行き来していました。秋になると収穫した米の臼擦りをする作業が必要になります。農家の皆さんは、この公園の場所まで、籾を田船でここまで運んでこられました。この公園は、臼擦り作業をする場所だったのだそうです。臼擦りは、水車の力を利用して行われていました。現在も、公園の横には水車が動いているわけですが、もう臼擦りをしているわけではありません。この水車は発電をしています。自転車のライトをつけるダイナモのような小さな発電機が付いており、その電力で公園内にある常夜灯を灯しているのです。それでは何のための常夜灯なのか。実は、真空式公共下水道の吸気管にかぶせるカモフラージュなのです。

■針江は、前のエントリーでも説明したように湧水が豊富です。下水道管を敷設しようとして道を掘るとすぐに地下水が湧いてきて、深いところに下水管を通すことができません。しかし、深いところに下水管を通さないと、下水は流れてくれません。そこで、こちの針江では真空式の公共下水道になっているのです。深く下水道を敷設して自然流下させていくことができないので、ポンプで下水管の中を真空にして下水を吸い込んでいくのです。吸い込んでいくためには、下水管に空気が入ってこなければなりません。そこで、針江の集落のなかには、右の写真のようなパイプ状の吸気管があちこちに出ています。ただし、こういった吸気菅は「針江 生水の郷委員会」の皆さんからすれば、「無粋」、つまり集落の景観に似つかわしくないということになります。そこでガイド料を積み立てて、このような常夜灯のスタイルをしたカバーを製作してかぶせておられるのです。そのような意味で、観光を柱とするコミュニティビジネスといった側面をもっているのかもしれません。もっとも、この点については、知り合いの若い研究者がたしか論文を書いておられました。また、別の機会にご紹介できればと思います。

(針江を訪問したのは、6月11日(土)です。)

針江のカバタ(2)-「2016社会学入門演習」-

■針江のお宅の「カバタ」であれば、どこでも拝見できるわけではありません。このような集落外の見学者に誰しもが好意的であるわけではありません。自分の敷地にぞろぞろ人がやってきて、家の中を覗いていく…ご自身が「見られる」側になったことを想像してみるとすぐにわかると思いますが、気持ちの良いものではありません。それにもかかわらず、針江に関心を持つ外部の人たちに、自分たちの守ってきた「カバタ」を見てもらってもかまわない…とお考えのお宅の協力を得て、この「針江 生水の郷委員会」の皆さんはガイドの活動をされています。この辺り、微妙な部分があります。一つ前のエントリーにも書きましたが、突然、「外の眼」から評価されるようになってしまったことと、「外の眼」に自分たちの生活が晒されることになってしまったことの両方の間に、様々な考え方があることが推測されます。「カバタ」のガイド活動は、この両方の考え方に配慮した上で、微妙なバランスに成り立っていることのようにも思います。どちらかに決定するのではなく、様々な意見があることを前提に成り立っているところが大切だと思うのです。

■針江のお宅の「カバタ」であれば、どこでも拝見できるわけではありません。このような集落外の見学者に誰しもが好意的であるわけではありません。自分の敷地にぞろぞろ人がやってきて、家の中を覗いていく…ご自身が「見られる」側になったことを想像してみるとすぐにわかると思いますが、気持ちの良いものではありません。それにもかかわらず、針江に関心を持つ外部の人たちに、自分たちの守ってきた「カバタ」を見てもらってもかまわない…とお考えのお宅の協力を得て、この「針江 生水の郷委員会」の皆さんはガイドの活動をされています。この辺り、微妙な部分があります。一つ前のエントリーにも書きましたが、突然、「外の眼」から評価されるようになってしまったことと、「外の眼」に自分たちの生活が晒されることになってしまったことの両方の間に、様々な考え方があることが推測されます。「カバタ」のガイド活動は、この両方の考え方に配慮した上で、微妙なバランスに成り立っていることのようにも思います。どちらかに決定するのではなく、様々な意見があることを前提に成り立っているところが大切だと思うのです。

■写真は、ガイドをしてくださったMさんのお宅の「カバタ」です。「カバタ」には、屋敷の一部、あるいは屋敷と繋がっている「ウチカバタ(内川端)」と、屋敷地内あっても屋敷とは離れている「ソトカバタ(外川端)」の2つがあります。こちらのMさんのお宅のばあいは、「ソトカバタ」になります。大変綺麗にお使いですね。この「カバタ」の雰囲気からは、今も現役でお使いであるとが伝わってきます。「元池」から湧き出てきた水は、ポンプで屋敷内にも送られて生活に利用されているようです。もちろん、上水道はどのお宅でも使われています。どうして、水道があるに、わざわざ湧き水を使っておられるのでしょうか。大きな理由は、経済的な理由です。水道水を利用するとお金がかかりますが、湧き水はお金がかかりません。では、針江の人びとが「カバタ」を残されているのは、そういった経済的理由からだけなのでしょうか。そうではありません。副次的ではありますが、維持管理の手間をかけてでもこの「カバタ」の中にある「価値」、暮らしの中で初めて実感できるような「価値」を、大切に維持していきたいと考えておられるのです。「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」、この「カバタ」を守っているわけではないのです。

■「端池」では、コイが泳いでいます。もともと、この「端池」で飼育している鯉は、食用に使われるものでした。何かのお祝いの時に、外からお客さんがやってきた時に、この「端池」の鯉が調理されるわけです。もっとも、最近は、食用だけでなく、観賞用に鯉を飼っておられお宅も多数あるようです。こちらのFさんのお宅のばあいも、緋鯉ですから観賞用になりますね。しかし、ここは今でも現役の施設なのです。そしてこれも大切なことだと思うのですが、あえて「カバタ」のある生活を楽しまれているのです。この「楽しみ」という視点、とても大切なことだと思います。

■こちらの「カバタ」は、もう一人のガイドであるFさんのお宅の「ソトカバタ」です。Fさんのお宅の「ソトカバタ」とは、少し水の色が違います。少しだけ青みがかっています。色だけでなく、味も違います。「カバタ」の湧き水は地下水脈からのものですが、どの地下水脈かによって水の成分が違っているのです。とても微妙ですよね。こちらのお宅の「壺池」には、レタスとビールが冷やされていました。私たちが見学することから、イメージが湧きやすいように演出してくださったものかと思います。しかし、演出だけでなく、実際にこの「壺池」で日常的にこのように利用されているのです。「壺池」で冷やされた野菜は、冷蔵庫で冷やされた野菜とは違い、乾燥せず大変みずみずしく野菜の持っている美味しさを味わえるのだそうです。いいですね〜。「端池」には、黒い鯉と岩魚が悠々と泳いでいました。これは、明らかに食用なるわけですが、こちらのお宅では召し上がっておられでしょうか。そのあたりは、お話しを聞き損ってしまいました。

(針江を訪問したのは、6月11日(土)です。)

針江のカバタ(1)-「2016社会学入門演習」-

■JR近江高島駅から2駅でJR新旭駅に到着します。そこから、針江集落までは徒歩で15分。早めに針江の公民館に到着し、「針江 生水の郷委員会」の皆さんに、あらかじめ予約をしておいた集落内のガイドしていただくための手続きを済ませました。「生水」と書いて「しょうず」と読みます。集落のあちこちに地下から湧き水がコンコンと湧き出ています。

■針江は、どこにあるのか。琵琶湖に流入する河川では野洲川に次ぐ長さである安曇川が形成した扇状地にあります。扇状地とは、河川が山地から平野に流れ出るさい、河川が運んできた土砂が、山側を頂点として扇状に堆積して生まれる地形のことです。扇状地では、その扇城の地形の一番端のあたりに湧き水が出ることが多く、生活に必要に水を得やすいことから、それらの場所には集落が形成されていることが多いと言われています。この針江も、安曇川の扇状地の端にあります。針江、そしてその上流にあたる霜降という集落では、豊かな水を利用した独特の生活文化が営まれてきました。これらの文化は「琵琶湖周辺の生活文化を理解するために欠くことのできない貴重な文化的景観として評価」され、2010年8月5日には、「高島針江・霜降の水辺景観」として国の重要文化的景観」に選定されました。

■「針江 生水の郷委員会」のガイドは、13時から始まりました。1年生の学生が16名、3年生のティーチングアシスタントが1名、そして教員の私、全員で18名いるので、2グループに分かれてガイドをしていただきました。私たちのガイドをしてくださったのは、男性のMさんです。この日が、初めてのガイドの仕事で、まさにガイド・デビューとのことでした。しかし、とても初めてのガイドとは思えませんでした。一つ一つ、非常に丁寧にご説明していただきました。トップの写真、これは「カバタ」と呼ばれる水利用の施設です。漢字で書くと「川端」と書くようです。ここには、もともと屋敷があったわけですが、後継者がおられなかったのでしょうか、屋敷は取り壊されています。しかし、この「カバタ」は地域の人びとの強い希望もあり、残されることになりました。それだけ針江の皆さんは、「カバタ」のことを気にかけて大切にされているのです。これはかなり立派な「カバタ」だと思います。大きなお屋敷だったのでしょうね。少し説明します。

■「カバタ」の中からパイプが出ています。これは、「元池(もといけ)」と呼ばれます。パイプが地下に打ち込まれており、10mから20mほどの深さにある砂礫層を流れる地下水脈に届いています。この地下水脈の水が、パイプを通して地表に湧き出てきているのです。この「元池」の水は、一旦丸い「壺池(つぼいけ)」の中に溜められます。ここでは食器を洗ったり、野菜を洗ったり、夏には野菜を冷やしたりする場所とのことです。もちろん、「壺池」に入る前の「元池」から出たばかりの水は飲料水として利用されてきました。今回、私たちは、事前に渡された紙コップに入れて、この「壺池」の湧き水を試飲させていただきました。非常に美味しい!! 微妙に水の「甘さ」を感じることができます。おそらく、この水で玉露などのお茶を入れると非常に美味しいのではないかと思いました。「壺池」の溜まった水は、さらに「端池(はたいけ)」に流れ出ます。ここには、多くの「カバタ」の場合、鯉などの魚が飼われています。お茶碗についた米粒などは、この「端池」の鯉が食べてくれるのだそうです。「端池」の水は、水路へと流れ出ていきます。水路は中島と呼ばれる内湖に、そして最後は琵琶湖に注ぎ込みます。この写真の「カバタ」は、人がお住まいになっていないので、「端池」の中には、鯉はおらず、その代わりにクレソンが生えていました。そうです。サラダなどに使われるあのクレソンです。実際に使われている「カバタ」は、この後の別のエントリーでご紹介することにしましょう。

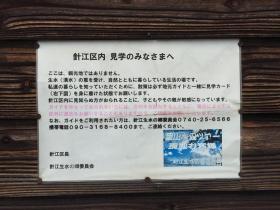

■針江の集落の中を案内していただいていると、右上のような注意喚起の看板があちこちに貼られています。以下のように書かれています(針江集落を、針江区と呼んでおられます)。

針江区内 見学のみなさまへ

ここは、観光地ではありません。

生水(しょうず)の恵を受け、自然とともに暮らしている生活の場です。

私達の暮らしを知っていただくために、散策は必ず地元ガイドと一緒に見学カード

(右下図)を身に着けた状態でお願いします。

針江区内に見知らぬ方がおられることに、子どもやその親が敏感になっています。

ガイドを伴っておられない方には、目的をお訪ねするとともに、場合によっては

区外に退去をお願いすることもありますので、ご理解をお願いします。

■この看板からは、「針江 生水の郷委員会」によるガイドが、「観光」目的でないことがわかります。ガイドという形をとることで、外からやってくる見学者を受け止めて集落の生活を防衛しているのです。そのような意味で、ガイドはガーディアンでもあるわけです。この辺りのことについては、少し説明が要りますね。「針江 生水の郷委員会」には公式サイトがあります。その中には、次のような記述があります。

ここ針江地区は里山の写真家・今森光彦さんが撮り2004年1月にNHKハイビジョンスペシャルで放映された映像詩『里山・命めぐる水辺』の舞台になった美しい景色と生命の輝きに満ちた滋賀県高島市新旭町針江という小さな静かな集落です。

この地域には日本でも珍しい水の文化があります 比良山系に降った雪、雨が伏流水となり各家庭から非常に綺麗な水がコンコンと湧き出ます。人々はこの自噴する清らかな水を飲料や炊事と言った日常生活に利用しています。

このシステムをこちらでは川端(かばた)と呼んでいます。

このような究極なエコの生活、美しい景色、地域の人とのふれあいなどを求めて日本全国、海外よりたくさんの人が見学に見えるようになりました。

■今森光彦さんは、滋賀県大津市出身の写真家です。昆虫や生物の写真、そして今森さんの地元である滋賀の里山を題材にした作品で知られています。私も、滋賀県立琵琶湖博物館に勤務している時に、大変お世話になりました。その今森さんの映像作品『里山・命めぐる水辺』を、私自身も拝見しました。そして、大変驚き感動しました。おそらくは、多くの皆さんも同様だったようで、たくさんの皆さんが「小さな静かな集落」であるこの針江集落に来られるようになったのです。そうです。「小さな静かな集落」の日常生活が、突然、観光の対象になってしまったのです。自分たちの豊かな湧水とともにある生活文化、それらは針江の人々にとってみれば当たり前のことでではありますが、それを改めて「外の眼」から評価されることは、地元の皆さんがここに暮らすことの誇りを醸成することにつながるはずです。しかし同時に、これまで考えもしなかったような「外の眼」に自分たちの生活が晒されることになってしまったのです。それだけではありません。「子どもやその親が敏感」になるような出来事さえも起きてしまいました。ここは、「自然との共生」をテーマにしてテーマパークではありません。あくまで、「小さな静かな集落」なのです。人びとは、外からの評価を受け入れつつも、同時に、自分たちの生活を防衛していく必要があったのです。「針江 生水の里委員会」の存在の背景には、このような事情があったのです。以下は、針江を紹介した今森さんの映像作品『里山・命めぐる水辺』です。どういうわけか、YouTubeにアップされていました。いつか、視聴できなくなる可能性大です。

(針江を訪問したのは、6月11日(土)です。)

白髭神社-2016「社会学入門演習」-

■6月11日(土)・12日(日)の両日、「社会学入門演習」の現地実習を実施するために、担当しているクラスの1年生(男子学生10名・女子学生6名)とラーニングアシスタントの3年生と一緒に高島市を訪れました。11日は新旭町の針江集落の「針江生水の郷委員会」の皆様、12日は「高島ワニカフェ」の皆様にお世話になりました。ありがとうございました。このブログでは、この2日間の出来事を、少しずつ報告していくようにしたいと思います。

■11日は、午前10時半頃にJR近江高島駅に到着しました。高島観光協会から自転車をお借りして(レンタサイクル)、全員で、まずは白髭神社に向かいました。白髭神社には、琵琶湖に大きな朱塗りの鳥居があります。近江の厳島(宮島)とも呼ばれているようです。ちなみに、近江地方最古の大社とのことです。この大きな朱塗りの鳥居。琵琶湖を紹介するさいに、よく登場します。昨年の4月には、「琵琶湖とその水辺景観」が日本遺産に認定されていますが、白髭神社も構成文化財のひとつとなっています。高島市には、この白髭神社以外にも、11日の午後から訪問した針江を含む「針江・霜降の水辺景観」、そして12日の午前中に見学した「大溝の水辺景観」等があります。以下は、「日本遺産 滋賀」の公式サイトにある説明です。

「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産」

滋賀県と大津市・彦根市・近江八幡市・高島市・東近江市・米原市が申請した「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産」が、平成27年に文化庁から「日本遺産」として認定されました。

古来より穢れを除き、病を癒すものとして祀られてきた水。

その水を豊かに湛える瑠璃色に輝く琵琶湖の周囲では、「水の浄土」の教主・薬師如来が広く信仰され、琵琶湖をのぞんで建立された寺社は、今日も多くの人々の信仰を集めています。

また、琵琶湖とともに育まれた暮らしのなかには、日常の生活に山からの水や湧き水を使いながら、水を汚さない「暮らしの文化」が、現在もなお伝わっています。

さらに、湖辺の集落や湖中の島では、米と魚を活用した鮒ずしなどの独自の食文化やエリなどの伝統的な漁法が育まれてきました。古くから芸術や庭園の題材に取り上げられてきた琵琶湖とその水辺は、多くの生き物を育むとともに、近年では、水と人の営みが調和した文化的景観として、多くの現代人を惹きつけて止みません。

ここ滋賀には、日本人の高度な「水の文化」の歴史が集積されているのです。

■白髭神社で早めの昼食を摂り、全員で記念写真を撮りました。ちょっと残念だったことは、数台のジェットボートが騒音を立てて大きな鳥居を繰り返しくぐっていたことです。法律や規制の面で、このようなジェットボートの航行が可能なのかどうか私にはわかりませんが、「日本遺産」に選ばれた風景を味わおうとする者にとっては、あまり愉快なことではありませんでした。それはともかく、私たちは、レンタサイクルでJR近江高島駅まで戻り、電車で新旭に向かいました。

原田達先生、東海道五十三次完歩!! 三条大橋にゴール!!

■ひとつ前のエントリーで、「東海道五十三次踏破」に挑戦されている原田達先生が、草津宿に到達されたこと書きました。昨日は、草津から大津に移動されました。草津からだと、江戸時代の方たちであれば一気に京都まで行ってしまうところですが、、原田先生は、最初から大津に泊まろうと決めておられました。いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」で、マラソンチーム「チーム利やん」のメンバーやサポーターの皆さんと出発前にキープしておいた焼酎を飲むと決めておられたからです。昨晩、「利やん」には、先生をお祝いしようと続々と関係者が集まってきました。18時半から始まった「お祝いの会」は、夜遅くまで続きました。先生は、facebookにご自身の旅日記を投稿されていましたので、先生の元ゼミ生もやってこられて、最後まで非常に盛り上がりました。

■原田先生、みんなに楽しい時間を提供してくださり、ありがとうございました。原田先生や私にとって、大津駅前の居酒屋「利やん」は、「サードプレイス」=「とびきり居心地よい場所」なのです。ここにくると、職場や職業を超えた楽しい仲間と楽しい(人生にとって有意義な/大切な)時間を過ごすことができるからです。「利やん」≒「サードプレイス」ということについては、昨年の1月にエントリーした「2015「びわ湖レイクサイドマラソン」/ サードプレイスとしての「利やん」 」にもちょこっと書きましたので、ご覧ください。

■昨日、深酒をされたせいでしょうか、原田先生は少し二日酔い気味だったようです。しかし予定通り、8時半にホテルを出発して京都の三条大橋に向かわれました。原田先生には、「チーム利やん」のサポーターで、「利やん」の常連であるSさんが同行されました。その途中、山科に入るあたりでは、同じくサポーターのKさんが出迎えてくださつたようです。で、私自身はどうかというと、本当はSさんのように原田先生と一緒に大津から三条大橋まで歩きたかったのですが、仕事のためにそれはかないませんでした。午前中、部局長会議という大切な会議があったからです。もっとも、その会議での自分の出番が終了すると10時40分。原田先生が三条大橋に到着されるのは、予定では11時でしたから、深草キャンパスから京阪電車で急げばまにあうかも…と判断し、駆けつけることにしました。

■先生やSさんが少しペースを落としてくださったこともあり、なんとかゴールの瞬間に間にあいました。ゴールでは、特製の横断幕をあらかじめ用意してありました。「チーム利やん」のメンバーやサポーターの皆さんが寄せ書きをしている横断幕です。私もメッセージを書かせてもらっています。その横断幕に加えて、よく冷えた缶ビールも用意されていました。「利やん」のマスターである光山さんが、缶をよく振って泡立てて、頭上からその缶ビールをかけて先生のゴールをお祝いしました。ゴールされた原田先生、心地よい虚脱感に浸っておられるご様子でした。そして、多くの方たちが原田先生の「東海道五十三次踏破」の応援をしてきたことについて、深く感動されていました(T0T)。私も、ちょっともらい(T0T)しました。素敵だな~。原田先生を三条大橋でお迎えしたあと、深草キャンパスに仕事が残っていたため再び職場に戻らねばなりませんでしたが、短時間とはいえ、仲間の皆さんと一緒に大切な時間を共有できたこと、本当に良かったと思います。

■「東海道五十三次踏破」の後、原田先生はどうされるのか、燃え尽き症候群は大丈夫なのか・・・すごく心配になるわけですが、大丈夫です。12月にはあこがれの「ホノルルマラソン」に出走されます。明日からは、また走られるのではないかと思います。

原田達先生が関西に帰還されました!!

■今年の春に龍谷大学社会学部を退職された原田達先生が、「東海道五十三次」踏破にチャレンジされることを、先月、「原田先生が東海道五十三次に出発!! 」としてエントリーしました。5月15日に、東京の日本橋を出発され、予定通り、本日、6月8日に大津宿に到達されます。明日9日には、いよいよ京都の三条大橋でゴールという予定されます。毎日20kmから25km、長くても30kmと、無理のない範囲でコツコツ歩いてこられました。「東海道五十三次」の距離は、495.5kmです。多くの皆さんが挑戦されているようではありますが、やはりすごいですよね~。

■昨日、原田先生は草津宿に到着されました。国道沿いのホテルに宿泊されたので、先生に「夕ご飯を一緒にとりましょう」と連絡を入れました。facebookです。すぐに、了解のお返事をいただきました。草津の普通の居酒屋なのですが、たっぷり生ビールをいただき、熱燗も楽しみました。先生は、もともと日に焼けておられたほうですが、「東海道五十三次」を踏破されて、さらに黒く日に焼けておられました。真っ黒です。ということで、記念写真です。わたし、少しふざけています。

■本日は、原田先生の「東海道五十三次踏破成就」が目前であることをお祝いして、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」で祝賀会が開催される予定になっています。原田先生は、居酒屋「利やん」のマラソンチーム「チーム利やん」のメンバーです。ということで、チームメイトの皆さんが、可能な限り集まっていただけることになっています。もちろん、私も参加してお祝いをさせていただきます。そして明日は、いよいよゴールの三条大橋です。私は、仕事のために残念ながらゴールで原田先生をお迎えできそうにありません。しかし、「チーム利やん」のサポーターであるSさんが、先生と一緒に大津から歩くことになっています。

1年前の私

■facebookを通して、多くの皆さんと交流しています。若い世代の皆さんは、facebookを利用することはあまりないようですね。私の印象であれば、もっぱら中年以上の世代の方たちが、学生時代の友人との再会を楽しむ…そんなSNSになってきているようですね。

■facebookを通して、多くの皆さんと交流しています。若い世代の皆さんは、facebookを利用することはあまりないようですね。私の印象であれば、もっぱら中年以上の世代の方たちが、学生時代の友人との再会を楽しむ…そんなSNSになってきているようですね。

■そのfacebookが、最近、過去の「この日」に、何を投稿していたのかを思い出させるサービスを提供しています。先日の私のばあいは、このような写真が現れました。投稿の文章を読むと、会議ばかりの日常を愚痴っている…そのような内容です。はっきりいって、状況は変わっていませんね~。変わったのは奈良から滋賀大津に転居したことでしょうか。通勤は、少しゆとりが生まれてきました。しかし、現在の「会議の多い生活」は、後10ヶ月は続く予定です。一生懸命残りの期間も真面目に働いて、年季が明けるのを楽しみにしようと思います。 写真は近鉄特急に乗っている窓に反射した私を、撮っているところです。アホなことをしていますね。もう、近鉄に乗ることもなくなくなりました…。

■最近は、若いときとは違って、休まないと身体に疲れがたまるようになってしまいました。週末は、母親の介護の問題もありますし、ゆっくり体を休める時間がほしいところです。歳を取りました。体力の回復に時間がかかるようになりました。身体だけでなく精神も含めて、健康に留意しなくてはいけません。また、ワークライフバランスにも、もっと気を付けないといけないと思うようになっています。