京都大学生態学研究センターでのセミナー

▪︎昨日は、京都大学生態学研究センターで開催された研究セミナーに参加しました。このセンターは、龍谷大学の瀬田キャンパスと同じ瀬田丘陵にあります。ということで、かなり「ご近所」なのです。「ご近所」ということもあり、相当前にこのセミナーに参加したことがある…ような気もするのですが記憶が定かではありません。今回のセミナーは265回目(すごいですね)。センターの谷内茂雄さんが企画されました。谷内さんと私は、総合地球環境学研究所の奥田プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」にコアメンバーとして取り組んでいます。そのようなこともあり、今回のセミナーのことを谷内さんから教えてもらったのでした。

▪︎昨日は、京都大学生態学研究センターで開催された研究セミナーに参加しました。このセンターは、龍谷大学の瀬田キャンパスと同じ瀬田丘陵にあります。ということで、かなり「ご近所」なのです。「ご近所」ということもあり、相当前にこのセミナーに参加したことがある…ような気もするのですが記憶が定かではありません。今回のセミナーは265回目(すごいですね)。センターの谷内茂雄さんが企画されました。谷内さんと私は、総合地球環境学研究所の奥田プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」にコアメンバーとして取り組んでいます。そのようなこともあり、今回のセミナーのことを谷内さんから教えてもらったのでした。

▪︎谷内さんがセンターでセミナーを担当されるときは、「人間と環境の両方にまたがるテーマ」で企画するのだそうです。ということで、この日のゲストはお2人。大橋春香さん((独)国立環境研究所)と、 菊地直樹さん(総合地球環境学研究所)です。それぞれ、「統合的な野生動物管理にむけた社会科学と生態学の融合的アプローチ:イノシシ問題を事例に」、「コウノトリの野生復帰を軸にした包括的再生」をテーマにお話しをしてくださいました。

▪︎大橋さんの講演は「統合的な野生動物管理にむけた社会科学と生態学の融合的アプローチ:イノシシ問題を事例に」でした。大橋さんは、長年にわたり獣害問題に取り組まれている梶光一先生がリーダーをされた研究チームのメンバーで、成果として出版された『野生動物管理システム』(梶光一/土屋俊幸 編、東京大学出版会)にも執筆されています。この『野生動物管理システム』は、谷内さんや私たちの研究成果である『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(和田英太郎 監修/谷内茂雄・脇田健一・原雄一・中野孝教・陀安一郎・田中拓弥 編,京都大学学術出版会)のフレームにもなっている「階層化された流域管理」という考え方を、積極的に参照し応用してくださっています。

▪︎講演で大橋さんは、「イノシシによる農業被害問題を事例とした、統合的な野生動物管理に向けた社会科学と生態学の融合的アプローチによる研究事例を紹介」されました。環境社会学の立場から興味深かったのは、「村人は必ずしも獣害対策のためだけで活動しているわけではない…」という点です。活動することで、「村のつきあい」や「村のなかに賑わい」が生まれることを楽しみにされているのです。これは、私が滋賀県の農村での調査でも強く思っていることでもあります。野生動物というよりも「山の獣たちとのつきあいの問題」であり、「村人とのつきあいの問題」でもあるのです。もうひとつ、山に獣が増えると里では蛭も増えるという話しもお聞かせいただきました。蛭は野生動物の血を吸って栄養にしますから、野生動物が増えることは蛭にとっても都合がよいようです。蛭は、獣害の野生動物と一緒(ひっついて)に里にやってきます。里に蛭が増えると、蛭を嫌がって人びとが家の外に出たがらなくなる…ということも聞かせてもらいました。悪循環ですね。

▪︎私からの質問は、講演のタイトルにある「統合的」とは、どういう意味で「統合的」なのか…ということでした。難しい問題です。空間スケールの間に潜む問題や、空間スケール間から創発的に生まれてくる作用など、もっといろいろ質問したかったのですが、「生態学研究センター」は社会科学系の研究者がいないアウェイな場所でもありますし、あまりにも社会科学的な質問をすることに少し抵抗感があり、遠慮してしまいました。でも、大橋さんのようなテーマに関して、他の研究グループともっと交流し、環境問題と空間スケールに関する問題をもっと議論していくべきだと強く思いました。

▪︎2人目の講演者は菊地さんです。菊地さんの講演は、「コウノトリの野生復帰を軸にした包括的再生」でした 。菊地さんは私と同じ環境社会学会のメンバーですし、総合地球環境学研究所に勤務されていることもあり、よく存じ上げている方です。今回の菊地さんの講演は、「地域の課題解決に向けた再帰的な当事者性を有する研究方法としてのレジデント型研究」に焦点をあてたものでした。レジデント型研究。この概念については、ぜひこちらのページをご覧ください。菊地さんの講演のなかで私が強く関心をもったことを簡単にいえば、研究者の立ち位置と、研究者の役割…という問題になります。研究者は現場にどう関わっていくのか、菊地さんのばあいはどうなのか。そのあたりのことを丁寧にお話しくださいました。

▪︎こういう問題は、はたして生態学者にはどう伝わっているのかな…という不安もありました。「生態学研究センター」というアウェイな場所で、環境社会学的な質問に偏ることを心配したのです。「そういうディスカッションは環境社会学会でやりなさい」と怒られそうなのを覚悟で、こんどはいろいろ質問させていただきました。大橋さんの講演の「統合的」に対して、菊地さんのほうは「包括的」ということになるのでしょうか。「統合的」は異質なものをつなぎあわせる…というイメージに対して、「包括的」は異質なものをゆるやかに(とりあえず)包みこむ…というイメージです。私この空間スケールを異にするステークホルダーの間の関係が気になるのです。

▪︎菊地さんへの質問・コメントのさいには、鷲田清一さんの「折々のことば『いい専門家とは、いっしょに考えてくれる人のことです』」(朝日新聞)という短いコラムのことを紹介させていただきました。この鷲田さんのコラムのこと、佐藤祐一さん(琵琶湖環境科学研究センター)の最近のfacebookへの投稿で知りました。佐藤さん、ありがとうございました。佐藤さんは、そのfacebookの投稿のなかで、「特定の意見やステイクホルダーに汲みして他者への対抗手段を考えるということではないでしょうし、一方で外野から評論家的な意見を発するのでもない」とコメントされていました。これは菊地さんの講演の内容とも合い通じるところがありました。講演のかなでは、菊地さんが実践されてきた「鶴見カフェ」の取り組みが紹介されました。このような実践は、多様な空間スケールに分散する、多様なステークホルダーの間で発生する軋轢や緊張を緩和するための「場」の構築…といえるのかもしれません。「場」という大きな風呂敷でゆるやかに包みこむという感じでしょうか。私自身も、地域づくりの実践や研究プロジェクト等で、このことを強く意識しています。

▪︎講演のあと、生態学研究センターにしばしば猪が出没しており、その猪がセンターの裏山を荒らしているのということで、その現場を見学させていただきました。そして、「信じられないぐらい本数の少ない路線バス」に乗って瀬田駅へ移動し、駅前のお店で、大橋さん、菊地さんの慰労会をもちました。アルコールの勢いも手伝って、そのお店でも菊地さんと深いディスカッションすることができました。大変、有意義な時間をもつことができた。菊地さん、ありがとうございました。また、このようなチャンスを与えてくださって生態学研究センターの谷内茂雄さん、そして生態学研究センター長の中野伸一さんにも、心からお礼を申し上げたいと思います。

瀬田丘陵は春。

▪︎午前中、「地域エンパワねっとⅠ」(地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コース)の第3・4回目の授業でした。来週は大学に隣接する「瀬田東学区」、再来週は大津市の「中央地区」(中央学区を中心とした中心市街地)を学生たちが訪問し、まち歩きを行うとともに、地域の関係者の皆さんからお話しを伺うことになっています。そのため、「瀬田東学区」と「中央地区」の概況や基礎的な知識について講義しました。

▪︎現在、エンパワ7期生と8期生の授業が同時に動いています。旧カリキュラムから新カリキュラムに切り替えていくために、2つの学年がひとつのセメスターで重なっているのです。8期生の教室は、1号館の6階にある大きな部屋です。この部屋の窓からは、瀬田丘陵の森がよくみえます。トップは、窓から写したものです。春らしい美しい風景です。

総合地球環境学研究所・「奥田プロ」のコアメンバー会議

▪︎滋賀県野洲市須原で「魚のゆりかご水田」の魚道設置をしたあとは、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所に戻りました。ここで「奥田プロジェクト」(「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」)のコアメンバー会議が開催されることになっていたからです。滋賀からは、地球研の上原佳敏さんの運転でいわゆる「途中越え」して京都に戻りました。コアメンバー会議では、予算、人事、研究計画と進捗状況、前日にいった小佐治での調査を具体的にどう進めていくか…やるべきことは山ほどあります。いやはや、とってもとってもハードです。頑張ります。来週の月曜日20日は、小佐治の土地改良組合の会合にお邪魔して、ご挨拶と調査の概要についてのご説明をさせていただく予定です。

野洲市須原の「魚のゆりかご水田」プロジェクト

▪︎朝7時40分に、総合地球環境学研究所の上原佳敏さんにJR山科駅で拾っていただき、野洲市の須原に向かいました。「須原魚のゆりかご水田」で、今年も魚道の設置作業が行われたからです。

▪︎朝7時40分に、総合地球環境学研究所の上原佳敏さんにJR山科駅で拾っていただき、野洲市の須原に向かいました。「須原魚のゆりかご水田」で、今年も魚道の設置作業が行われたからです。

▪︎この「魚のゆりかご水田」に関しては、昨年のエントリー「野洲市のゆりかご水田」で説明しました。そのエントリーのときに書いた説明を、ここに再掲しておこうと思います。

■滋賀県には日本一大きな湖である琵琶湖があります。琵琶湖は約400万年前に現在の三重県伊賀上野市あたりに誕生し、その後大地の運動とともに、約40万年前に現在の位置に移動してきました。当時の様子を想像してください。まだ、人間は住んでいません。梅雨時に雨がふり琵琶湖の水位が上昇すると、陸地であったところも水没してしまっていたはずです。現在、琵琶湖では、瀬田川にある瀬田川洗堰(せたがわあらいぜき)や、琵琶湖に流入する河川の水量を人工的に調整されていますので、水没するということはありません。かつては、「陸の世界」と「水の世界」のあいだに、両者の「グラデーションのような世界」が存在していたのです。たとえば、琵琶湖の周囲にある水田です。かつては魚が水田の水路を遡上し、水田のなかに産卵していました(魚にとって、人間が住み始める前の草原の湿地と水田に違いはありませんから・・・)。特に、大雨が降ったあと、かつては魚が水田のなかを背びれをたてて泳いでいたという話しを、あちこちで聞くことができます。ところが、上記の「魚のゆりかご水田プロジェクト」の概要にあるように、水田を土木工事(圃場整備、土地改良等)によって整備してからは、魚が水田に遡上できなくなりました。というのも、水田の水がぬけやすいよう(転作しやすいように)に排水路を深くしたため、水田の水面と排水路の水面のおあいだに大きな落差が生まれてしまったらかです。

■「魚のゆりかご水田プロジェクト」では、水面と水田のあいだを「魚道」でつなぎ、魚が水田に遡上できるようにします。魚が復活することで、以下のような良い点があげられています。滋賀県の近江商人で有名な「三方によし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)をもじって「五方によし」といっています。(1)生き物によし、(2)地域によし、(3)子どもによし、(4)琵琶湖によし、(5)農家によし・・・です。以下は、その「五方によし」を解説した図です。「魚のゆりかご水田プロジェクト」のページの中から引用させていただきました。

▪︎この説明からご理解いただけたと思いますが、須原の魚道については、少し説明を加えておきます。須原では、魚道が設置しやすいように、水田と排水路との間の法面から水田の底にまで、コンクリートで魚道が設置しやすい工事をしてあります。このコンクリート部分にはスリットがあり、そこに合板でできた板を、小さなものから順番にはめ込んでいくので。すると、魚が遡上しやすい魚道が短時間で完成するわけです。水漏れを防ぐための工夫もされています。水道管が凍結するのを防ぐために水道管をくるパイプカバーを、魚道の水漏れを防ぐためのパッキンのかわりに使っておられるのです。従来の土嚢を積む魚道の設置と比較して、かなり作業時間が短くなり、労力が軽減されるようです。この日は、滋賀県立大学環境科学部生月資源管理学科の学生さんと助教の皆川明子先生が来られて、須原の農家の皆さんと一緒に作業をされていました。私はもっぱら見学するだけなのですが、総合地球環境学研究所の上原佳敏さんは、学生さんたちと一緒に長靴を履いて作業をされました。上原さん、お疲れさまでした。須原の皆さん、魚道設置の作業風景を見学させていただき、ありがとうございました。

甲賀市小佐治での協議

▪︎昨日、14日、総合地球環境学研究所・奥田プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のメンバーと、プロジェクトの調査地のひとつである、滋賀県甲賀市小佐治集落を訪問しました。集落の環境保全部会の皆さんと一緒に、現地での協議を行いました。小佐治では、集落の環境保全部会の皆さんを中心に、「豊かな生きものを育む水田づくり」のブロジェクトに取り組んでおられます。村の水田や周辺の環境に、生き物の賑わいをつくるためのプロジェクトです。

▪︎昨日、14日、総合地球環境学研究所・奥田プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のメンバーと、プロジェクトの調査地のひとつである、滋賀県甲賀市小佐治集落を訪問しました。集落の環境保全部会の皆さんと一緒に、現地での協議を行いました。小佐治では、集落の環境保全部会の皆さんを中心に、「豊かな生きものを育む水田づくり」のブロジェクトに取り組んでおられます。村の水田や周辺の環境に、生き物の賑わいをつくるためのプロジェクトです。

▪︎もともと小佐治は、美味しい米やもち米が生産されることで有名な集落です。水田が重粘土の古琵琶湖層群の土でできているからです。そのような美味しい米やもち米が、さらに生き物が賑わう水田で生産されたということになれば、食の安心・安全に強い関心をもつ消費者の皆さんに、人気が出ないはずがありません。実際、小佐治では、めだかが成長する水田で生産した米を、「めだか米」として販売しています。それでは、そういった経済的な付加価値だけを動機付けとして小佐治の皆さんは「豊かな生き物を育む水田づくり」に取り組んでおられるのかといえば、それだけではないと思います。この点については、いずれ詳しく説明いたします。

▪︎私たち奥田プロジェクトでは、昨年から、この小佐治の「豊かな生きものを育む水田づくり」の活動をお手伝いしてきました。そして今年度からは、地域の皆さんの活動が、具体的に、環境面でどのような効果を生み出しているのか、科学的な測定をさせていただき、村づくり活動を側面から支援させていただくことになっています。そのようなこともあり、昨日は、どの水田で水質や生物多様性に関する測定をさせていただけるのかを検討するために、小佐治の環境保全部会の皆さんと一緒に現場を回りながら候補となる水田を視察させていただきました。当然のことながら、私たちが頭のなかで考えていたのとは異なります。現場はなかなか複雑で曖昧です。しかし、その複雑さや曖昧さに、できるだけぴったりと向き合いながら、小佐治の皆さんがさらにエンパワーメントされるような形で支援をさせていただければと思っています。そして相互に学びあうことのできる形に、小佐治の皆さんとのコラボレーションが進んでいけばよいなあと思っています。

▪︎その詳細については、またこのブログでご報告させていただければと思います。写真について少し説明します。上段の2枚は、「甲賀もち ふるさと館」で環境保全部会の皆さんと一緒に協議を行っているところです。この日、初めてお会いする方たちも何名かいらっしゃり、最初は少し堅苦しい雰囲気でしたが、お話しが進むうちに、笑い声が出てくるような打ち解けた雰囲気になってきました。協議の後は、測定の候補地と思われる水田を視察しているところです。そして、最後は、「甲賀もちふるさと館」に併設されている「もちもちハウス」(直売所)前にある「たいやき」コーナーです。ここで、小麦粉ではなく米粉で焼いたたたい焼きが食べられます。美味しいんです、この米粉のたい焼き。

ワープロ専用機

▪︎ワープロを使うとき、私のばあいは「ひらがな入力」ということになります。「ローマ字入力」ではなくて、「ひらがな入力」のブラインドタッチなのです。英文のときは、頭のなかがアルファベット・モードに切り替わります。ブラインドタッチという自信はありませんが、頭のなかは切り替わります。多くの皆さんは、なんで今頃「ひらがな入力」なのか…と思われるでしょうね。もはや、絶滅危惧種扱いの「ひらがな入力」ですから。

▪︎まだパソコンが普及しておらず、ワープロ専用機が主流だったころ、私はあまり深く考えないまま「ひらがな入力」を覚えてしまいました。もちろん、「ローマ字入力」にしろといわれるとできないわけではないのですが、頭で考えるスピードにはやはり「ひらがな入力」が適しています。頭のなかでゆっくり考えた言葉を、そのままタイプすることができます。「ローマ字入力」だと子音と母音を2度タイプしないと1文字が打てないのですが、「ひらがな入力」だと1度のタイプで終わります。これが、「ひらがな入力」の魅力です。ただし、私のばあいだけ…かもしれませんが、ミスタイプも増えます。ですから、へんてこりんな変換をしてしまったりします。これは、困ったことなのですが、ですが、しかし、です。やはり、「ひらがな入力」の方が、私個人にとっては圧倒的に便利なのです。

▪︎こういう話しをfacebookに投稿したところ、50歳代以上の方たちから、いろんなコメントをいただきました。後輩の大学教員や、知人の小説家の方からは、「親指シフト」に関してコメントをいただきました。知人の小説家は、「私は親指シフトですが、もはや『死語』でして、説明するのが厄介です(;^_^」というコメントをいただきました。「親指シフト」とは、日本語の「ひらがな入力」をするために、1979年、富士通が独自に開発したキー配列規格です。私自身は、「親指シフト」を使ったことはありませんが、昔は、かなり根強い人気がありました。知人の小説家は、今でも使っておられるようです。彼の作品やエッセーは「親指シフト」から生まれたいたのか…と思うと、私などは感慨深いものがあります。では、「ひらがな入力」をしている人はもう絶滅危惧種なのか…というと、知り合いのグラフィックデザイナーの方からは、「デザインのプロも、ひらがな入力ですよ〜(笑 けっこーデザイナーは、ひらがな入力多いですよ!! 右脳的に文章化できるからみたいですね」というコメントをいただきました。これは意外でした。笑ってしまったのは、後輩の女性からのコメントでした。「うちの旦那さんが帰ってくると途端にひらがな入力に変わってて、元に戻さないので、いやな顔を気取られないようにしてます。笑」とのことでした。

▪︎私が「ひらがな入力」をマスターしたのは、パソコンではありません。キャノンのワープロ専用機でした。「キヤノワード360(CW-360)」です。デザインとしてもスマートなワープロだったと思います。実際、1986年の「グッドデザイン賞」を受賞しています。私は、学術雑誌に初めて投稿した論文を、このワープロ専用機で書きました。1本の論文を、「ひらがな入力」で打ち込んでいるあいだに、結果として「ひらがなの入力」のブラインドタッチができるようになっていました。不思議なものですね。ところで、このワープロ専用機の話しを、学部の3年生に話しをしたところ、彼らはワープロ専用機がどのようなものなのか、知りませんでした。3年生といえば、物心がついた頃は、2000年もまじかにせまった頃でしょうから、すでにワープロ専用機は多くの職場では使われていなかったと思います。仮に自宅にあったとしても、誇りをかぶっているか、押入れのなかにしまわれていたのではないかと思います。「そうか、ワープロ専用機がわからんのか…」、私は少しがっかりしたといいますか、脱力…という感じでした。まあ、仕方がありませんね。

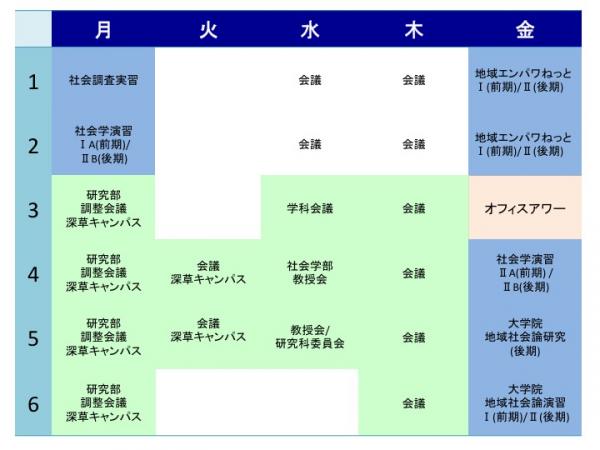

2015年度の時間割

2015年度時間割

■「オフィスアワー」を設けていますが、それ以外でも面談をいたします。メールで面談の日時等を調整させていただきます。

■金曜日の3限を「オフィスアワー」とします。授業に関する質問、研究についての相談、そのた学生生活に関する相談等も含めて研究室にお越しください。ただし緊急の用事等が発生する場合がありますので、あらかじめメールでご連絡をいただけるとありがたいです。

▪︎2015〜2016年度の2年間、龍谷大学の研究部長に就任しました。そのため、授業は、月曜日の午前中と金曜日に集中させざるを得なくなりました。深草キャンパスの研究部に詰めることも多く、学生の皆さんにはご不便をおかけすることになりますが、どうかご容赦ください。

▪︎月曜日の調整会議は毎週開催されます。火曜日の会議は、2週間に1度ほどの頻度で開かれる会議です。水曜日・木曜日の午前中の会議は、さらに頻度は少なく不定期に入る会議です。木曜日・水曜日の午後の会議は、2週間に1度ほど開かれます。その他、緊急に会議に出席する必要が出てくるばあいもあります。面談を必要とするばあいは、あらかじめメールでご連絡をください(ゼミ生については、LINEもOKです)。なお、深草キャンパスで面談をすることも可能です。ご遠慮なくご相談ください。

『科学の健全な発展のために 誠実な科学者の心得』

■少し前、3月7日のエントリー「CITI Japan プロジェクト」で研究倫理の問題について述べました。エントリーのなかでは、上智大学での「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」のこと、そしてNHKの「クローズアップ現代」でも研究倫理の問題が取り上げられたことについて述べました(崩壊しつつある科学界のモラルを取り戻すには何が必要かを考える・・・)。このような研究倫理の問題は、理化学研究所の事件が社会的注目を浴びたために、理科系(特に、医学、薬学、生命科学)の問題と思いがちですが、そうではありません。人文社会科学を含むすべての分野に関わる問題でもあります。

■少し前、3月7日のエントリー「CITI Japan プロジェクト」で研究倫理の問題について述べました。エントリーのなかでは、上智大学での「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」のこと、そしてNHKの「クローズアップ現代」でも研究倫理の問題が取り上げられたことについて述べました(崩壊しつつある科学界のモラルを取り戻すには何が必要かを考える・・・)。このような研究倫理の問題は、理化学研究所の事件が社会的注目を浴びたために、理科系(特に、医学、薬学、生命科学)の問題と思いがちですが、そうではありません。人文社会科学を含むすべての分野に関わる問題でもあります。

■私が所属している日本社会学会でも、「日本社会学会倫理綱領」、「日本社会学会倫理綱領にもとづく研究指針」を定めています。そのなかには、データの扱い方についての指針も定められています。「研究・調査によって得られたデータは公正に取り扱わねばなりません。偽造・捏造・改ざんなどは固く禁じられています。データの偽造・捏造は、それを行った者の研究者生命にかかわる問題であり、調査対象者や共同研究者に対する背信行為です。データの修正や編集が必要な場合には、求められたら修正・編集のプロセスを開示できるように、記録し保管しておきましょう。また報告書などで、その旨明記し読者の注意を喚起しなければなりません」、「調査で得られたデータは、対象者リストも含め、調査中も調査後も厳正な管理が必要です。回収票や電子データの保存・管理には、十分に注意しなければなりません」と書かれています。また、プライバシーの保護に関することに関する指針も定められています。私は、日本社会学会のことしかわかりませんが、他の様々な学会でも同様の綱領や指針を定めていると思います。

■大学の仕事の関係で、この『科学の健全な発展のために 誠実な科学者の心得』を読むことになりました。日本学術振興会が、大学等研究機関における研究倫理教育に資するための教材として作成したもののようです。まだ読んでいません。これから読みます。しかし、ネットで目次や概要を読む限りでは、プロの研究者だけでなく、これからプロの研究者になろうと思っている大学院生の皆さんにも価値がある本なのかなと思います。以下は、この本の紹介文です。

科学研究の成果は私たちの社会生活に欠かせないものとなっており、特に近年では、科学が社会に及ぼす影響は極めて大きなものとなっています。それは科学者にとって誇りであると同時に、大きな責任と期待を担っていることを意味します。ところが近年、科学の持つ根源的な価値観である「真理の探究」を疎かにする事例(改ざん、捏造、盗用等)が発生しています。こうした状況が続けば、科学への信頼は傷つき、科学の健全な発展が脅かされることになりかねません。 本書では、人文・社会科学から自然科学までの全分野の科学者が、「どのようにして科学研究を進め、科学者コミュニティや社会に対して成果を発信していくのか」を命題に、研究を進めるにあたって知っておかなければならないことや、倫理綱領、行動規範、成果の発表方法、研究費の適切な使用等、科学者にとって必要な心得について、エッセンスを整理しまとめます。

■以下は、目次です。

I 責任ある研究活動とは

1.今なぜ、責任ある研究活動なのか?/ 2.社会における研究行為の責務/ 3.今、科学者に求められていること

II 研究計画を立てる

1.はじめに/ 2.研究の価値と責任/ 3.研究の自由と守るべきもの――人類の安全・健康・福祉および環境の保持/ 4.利益相反への適正な対応/ 5.安全保障への配慮/ 6.法令およびルールの遵守

III 研究を進める

1.はじめに/ 2.インフォームド・コンセント/ 3.個人情報の保護/ 4.データの収集・管理・処理/ 5.研究不正行為とは何か/ 6.好ましくない研究活動の回避/ 7.守秘義務/ 8.中心となる科学者の責任

IV 研究成果を発表する

1.研究成果の発表/ 2.オーサーシップ/ 3.オーサーシップの偽り/ 4.不適切な発表方法/ 5.著作権

V 共同研究をどう進めるか

1.共同研究の増加と背景/ 2.国際共同研究での課題/ 3.共同研究で配慮すべきこと/4.大学院生と共同研究の位置

VI 研究費を適切に使用する

1.はじめに/ 2.科学者の責務について/ 3.公的研究費における不正使用の事例について/ 4.公的研究費の不正使用に対する措置等について/ 5.まとめ

VII 科学研究の質の向上に寄与するために

1.ピア・レビュー/ 2.後進の指導/ 3.研究不正防止に関する取り組み/ 4.研究倫理教育の重要性/5.研究不正の防止と告発

VIII 社会の発展のために

1.科学者の役割/ 2.科学者と社会の対話/ 3.科学者とプロフェッショナリズム

Reference 資料

研究公正に関するシンガポール宣言/ 科学者の行動規範/研究公正の原則に関する宣言(仮訳)/ 新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」概要

■冒頭に述べた上智大学での「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」では、少人数にわかれて、率直に各大学の実情や悩みを話しあう場が持たれました。もちろん、医学、薬学、生命科学分野の方たちが多いわけですが、そこでは研究者の研究倫理だけでなく大学院生の研究倫理の教育をどうしていくのかといことについても話題になりました。データの捏造などが生じる背景については、神経科学者の大隈典子さんがご自身のブログのなかで「研究業界を取り巻く過当競争の行方 」という投稿をされています。この投稿を拝見すると、少ない大学の教員ポストをめぐる過当競争がデータの捏造などの問題を引きおこすことがあるようです。そういった構造的な背景が存在しているようです。では、人文社会科学系の分野ではどうなのか。大学院生の研究倫理教育も含めて、様々な論点から、さらに真剣に考えていかなければならないと思っています。

対談 久松達央×丸山康司

■4月9日のエントリーは「『エコな農家』か『農家のエゴ』か 有機は環境にいい? 悪い? 」でした。 久松達央さんと丸山康司さんの対談です。なかなか面白いので、次の対談を待っていましたが、知らないあいだに(4)にまで進んでいました。以下が、そのリンクです。

・「エコな農家」か「農家のエゴ」か 有機は環境にいい悪い?農業と環境の微妙な関係を考えよう(1)(2015年04月08日)

・あらゆる農業はいつか植物工場にたどり着く?農業と環境の微妙な関係を考えよう(2)(全5回)(2015年04月09日)

・「意識の低い環境先進国」になろう 農業と環境の微妙な関係を考えよう(3)(全5回)(2015年04月10日)

・環境問題と権力 理屈で人は動かない 農業と環境の微妙な関係を考えよう(4)(全5回) (2015年04月13日)