母校同窓会滋賀支部「湖東・湖北ブロック」の新年会

クリスマスローズ

◾️今日は、午前中、堅田にある大津市役所の堅田駅西口土地区画整理事業事務所に行ってきました。もうじき開催される堅田駅西口土地区画整理事業審議会に関連して事前説明を受けるためです。こういう説明は、市役所の側から大学に説明に来られるのですが、私の場合は比較的自宅に近いこともあり、いつも私の方から事務所に伺っています。そのほうが、私も楽チンなのです。ところで、新議会の説明とは別に、職員の方とは堅田の街のまちづくりの将来について、いろいろ雑談をしました。例によって、いろいろ「妄想」が膨らんできます。堅田は、琵琶湖大橋で対岸の守山とつながっている街です。琵琶湖に面しているだけでなく、古い歴史のある地域でもあります。反対側を向くと、山の麓に森林や農地も広がっています。いわゆる市街地、そしてこの区画整理事業で誕生している住宅地、従来からある農村…。多様性というのでしょうか、地域の中には様々な要素が集まっています。そうそう、以前、ちょっと一緒に飲んだ兼業農家の方は、堅田の内湖を昔のように豊かな内湖にしたいとおっしゃっていました。内湖も重要な地域資源です。そのような環境保全の取り組みも、どこかで結びつきますね。それらの地域資源や活動を、うまくつないでデザインできると、より素敵な地域になるのでは…そのように思います。他所から観光客に来てもらう…というよりも、多様で豊かな地域資源とともに住んでいる方たち自身が、その地域資源を発見し、磨いて、ここに暮らすことの幸せを実感する必要があります。地域資源を活かした様々なプロジェクトや活動が生まれる可能性があります。

◾️堅田駅西口土地区画整理事業事務所でお暇して帰宅。少し庭の世話をしました。冬の庭は多くの植物たちが眠っているので、少し寂しいのですが、落ち葉を拾ったり、枯れた葉を取り除いたり、細々した仕事はあります。本当は、他にも冬の間にやっておかねばならない仕事もあるはずなのですが、にわかにガーデニング好きになっただけで、基本的な地域が足りません。例えばクリスマスローズ。我が家の小さな庭には、3箇所にクリスマスローズが植えてあります。本当は本格的に冬に入る前に、古い葉を消毒したハサミで切り取っておかねばならないのに、そのことを知りませんでした。きちんと新しく伸びてきた葉に日光が当たるようにする必要があるのです。それにも関わらず、「花はいつ咲くんだろう、もうそろそろじゃないのかな」とやきもきしていました。古い葉っぱをめくってみると、その下にきちんと蕾が育っていた。安心しました。

カレンダーでまちづくり

◾️今日は、総合地球環境学研究所のプロジェクトで、草津市の平湖・柳平湖へ出かけました。プロジェクトの研究員のIさんと一緒に出かけました。目的は、地元志那町の方に諸々のお願いとご報告をすることと、聞き取り調査をすることです。もっとも、メインは研究員のIさんで私は同行せさていただいた感じでしょうか。お昼は、「平湖・柳平湖の美しい風景を撮った写真を使って、素敵なカレンダーを作ろう!!」というランチミーティングでした。このカレンダーがまちづくりのキッカケになるかもと期待しています。カレンダーの写真は、知り合いの女性、Uさんが撮影されてきたものです。以前から彼女の作品をfacebookで拝見してきましたが、いつも感動しています。平湖・柳平湖の魅力満載です。写真を通してこれらの内湖の魅力を浮き上がらせておられるように思います。こういった素敵な企画について話し合うことは楽しいですね。私はおじさん(おじいさん)ですが、今日のミーティングの「ノリ」は女子会のようだったと思います(たぶん…)。このカレンダーのことについては、いずれまた詳しく報告できると思います。楽しみにしていてください。ところで、ランチをいただいた「Greenloft the park」、廃川になっている「草津川跡地ai彩ひろば」の中にあります。最近、自分でもびっくりするぐらいガーデニングに凝っているのですが、そのような私にぴったりのお店でした。観葉植物、季節の花、園芸用品の販売もされています。また来ようと思います。

◾️ところで、1枚目の写真は、私がいただいたワンプレートのランチです。先日手に入れた新しい「iPhone xs Max」の「ポートレート」という機能で撮影しました。iPhoneのカメラ、良くなっていますね〜。進化しています。一眼レフのように背景をぼかすことができるんだ。被写界深度とかライティングとか、いろいろ操作できるの。まあ、そのうちに使い方を勉強しておこう。

「ビワポイント」の相談

◾️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、様々な社会変革に取り組んでこられた深尾昌峰さんに諸々の相談をさせていただきました。これまでにもこのブログでご紹介してきた、市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」のメンバーである川戸良幸さん(琵琶湖汽船)のアイデアである「ビワポイント」に関する相談です。の「ビワポイント」、「贈与の精神」に対する基づき、企業と市民の連携により琵琶湖の周りに環境保全の連帯を生み出す社会的な仕組みです。昨晩は、この「ビワポイント」について、深尾さんからアドバイスと応援をいただくことができました。「水宝山」の仲間である藤澤栄一さんと私の背中を力強く押してくださいました。勇気と元気が、さらに湧いてきますね。深尾さんと話しをするとき、彼は常にポジティブ。ネガティブな発言はありません。

◾️「水宝山」では、この「ビワポイント」を運営するNPOも立ち上げる予定です。これまで、いろいろ乗り越えるための壁があって、「水宝山」の歩みがストップしていましたが、また前進し始めました。皆さんからの応援、どうかよろしくお願いします。こうやって、「また、『利やん』で飲んどるわ…」という呆れられた声も聞こえてくるような気もしますが、こうやって「利やん」でいろんなことが進んでいくのです。素敵な場所だな、「利やん」は。

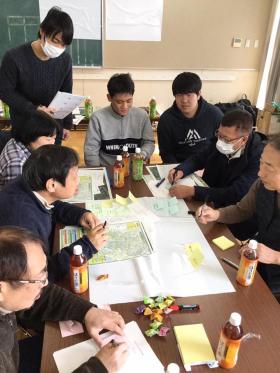

「学生まちづくりLaboratory」でのワークショップ

◾️本日の午前は、仰木の里小学校(大津市)にある「ふれあい学習館」で、龍谷大学エクステンションセンター(龍大REC)の「学生まちづくりLaboratory」の活動が行われました。仰木の里は都市近郊のいわゆる新興住宅地です。地域住民の皆さん、大津市役所政策調整部企画調整課の職員の皆さん、そして龍谷大学の学生研究員の皆さん、私も含めた教職員が参加しグループワークに取り組みました。

◾️本日の午前は、仰木の里小学校(大津市)にある「ふれあい学習館」で、龍谷大学エクステンションセンター(龍大REC)の「学生まちづくりLaboratory」の活動が行われました。仰木の里は都市近郊のいわゆる新興住宅地です。地域住民の皆さん、大津市役所政策調整部企画調整課の職員の皆さん、そして龍谷大学の学生研究員の皆さん、私も含めた教職員が参加しグループワークに取り組みました。

◾️今日の活動は、地域の皆さんに仰木の里の素敵なところや自慢できるところ、そして課題や困ったことをカードにひとつひとつ書いていただくとともに、そのことについて語り合っていただきました。地域の皆さんには、短い時間にもかかわらず、とてもたくさんのカードを書いていただきました。学生研究員の皆さんには、それらのカードをもとに、参加した地域の皆さんにインタビューを行っていただきました。地域の皆さんと学生によるグループワークですね。グループワークは、大変楽しい雰囲気の中で進みました。学生研究員の皆さんにとっても、新鮮な経験だったようです。私の個人的印象にしか過ぎないのかもしれませんが、学生研究員の皆さんの発言や表情を見ていて、優秀な人たちが学生研究員に集まってくれているのだなあということがわかりました。

◾️今日のグループワークの結果はいったん大学に持ち帰り、学生研究員のみなさんが整理と分析を加えて、地域の皆さんにフィードバックされます。地域の魅力や自慢できることを、さらに伸ばしたり磨いていくためには、どんな楽しい取り組みをすれば良いのか。地域の課題や困ったことを、緩和し解決していくためには、どんな面白い取り組みが産まれたら良いのか。フィードバックされたデータは、そういったディスカッションの題材となるのかなと思います。またその際は、市役所が待っているさまざまな客観的なデータを活用した(オープンデータ)ディスカッションにより、地域社会の「前向きな危機意識の共有」も行われる予定です。そうそう、来月は、まち歩きによるフィールドワークも地域の皆さんと一緒に行われます。ところで、この「学生まちづくりLaboratory」は、授業ではなく課外活動になります。ですので、学生研究員の皆さんには、例えば単位が出る…なんてことはありません。それぞれの問題関心から参加されているのです。

◾️この日の最後には、参加された学生研究員の皆さんが、ひとりひとり感想を述べておられました。特に、強く印象に残ったことがありました。国際学部に所属して海外にばかりに目を向けてきたけれど、このような地域のことにも関心を持たねば…と参加してくれた学生研究員の方がおられました。この方は、4回生で、在籍期間も残りわずかなのですが、こうやって参加してくださっています。もうひとりの方は、東海地方の地方都市の出身だそうです。そこでも自分も含めて若者がどんどん流出している実情があり、この日のワークでいろいろインタビューしながら地域のリアルな課題に向き合った時、出身地域のこととも重なり「心が痛んだ」と語っておられました。おそらく大切な経験をされたのですね。

冬の比良と菜の花

◾️昨日も亡くなった母の年金のことで、お世話になった老人ホームに行ってきました。年金事務所から送られてきた書類にサインをいただくためです。後日、この他にも複数の役所で書類を発行してもらわねばならず、なんていうか、いろいろ勉強になります。そういうわけで老人ホームに出かけたのですが、ただ行って帰るだけではつまらないので、往きは自宅から琵琶湖大橋を渡って守山市の湖岸にある「第1なぎさ公園」に立ち寄りました。有名な菜の花がピークのようです。今日は天候も良く、湖西にある自宅からも頂きが雪で白くなった鈴鹿山系の山々を眺めすることができましたが、湖東の守山の側からも、美しい比良山系はもちろんのこと、伊吹山や湖北の山々を眺めることができました。美しい景色を眺めると心が洗われますね。行って良かったです。

◾️昨日も亡くなった母の年金のことで、お世話になった老人ホームに行ってきました。年金事務所から送られてきた書類にサインをいただくためです。後日、この他にも複数の役所で書類を発行してもらわねばならず、なんていうか、いろいろ勉強になります。そういうわけで老人ホームに出かけたのですが、ただ行って帰るだけではつまらないので、往きは自宅から琵琶湖大橋を渡って守山市の湖岸にある「第1なぎさ公園」に立ち寄りました。有名な菜の花がピークのようです。今日は天候も良く、湖西にある自宅からも頂きが雪で白くなった鈴鹿山系の山々を眺めすることができましたが、湖東の守山の側からも、美しい比良山系はもちろんのこと、伊吹山や湖北の山々を眺めることができました。美しい景色を眺めると心が洗われますね。行って良かったです。

◾️昨日は空気が大変澄んでいました。自宅のリビングからも、雪で頂きが白くなった鈴鹿山系の山々を見ることができました。「第1なぎさ公園」の岸辺からは、比良山系はもちろんのこと、湖北の伊吹山をはじめとする山々がはっきり見えました。ひょっとすると竹生島も確認できるかなと目を凝らしましたが、私の視力でははっきりわかりませんでした。残念。ちょっと自撮りの写真も撮ってみました。怒ったような顔をしていますが、風が強いので、こんな顔になってしまいました。すみません。

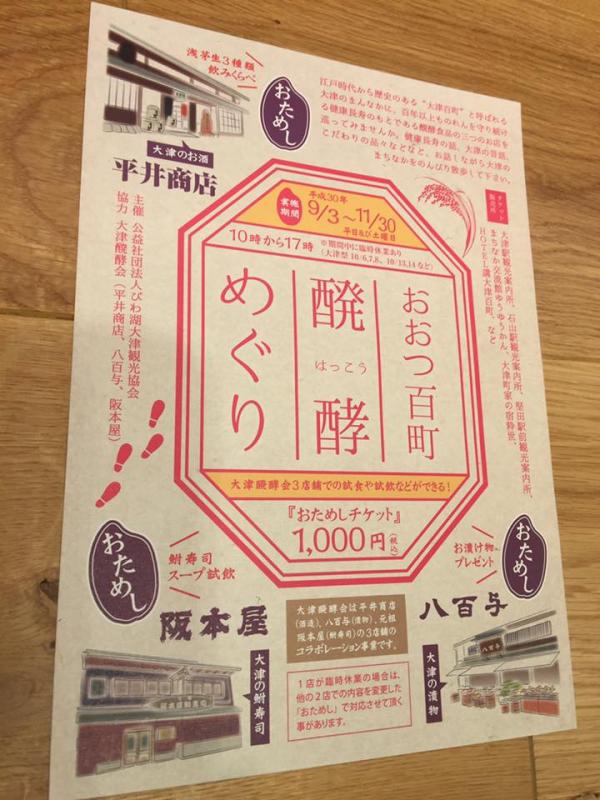

おおつ百町発酵めぐり

■大津のまちなかで、こんなコラボレーションが行われているようです。酒蔵、鮒寿司屋、漬物屋、この3つのお店のコラボレーションです。いずれのお店も、古い歴史を持つ老舗になります。この3軒の老舗には、それぞれ若い跡取りの方達がおられます。その跡取りの方達が、「発酵」をキーワードに横につながり、これまでも様々なイベントに出店されてきました。今回は、これまで積み重ねてこられた実績の、次のステージを狙っておられるのではないかと思っています。阪本屋さんでは、「鮒寿司のスープ」を試飲できるようです。どんな味なのか気になります。滋賀県では、鮒寿司の頭と尻尾にお湯や昆布だしかけて、お吸い物にしますので、ひょっとして、それに近い味かも…と想像していますが、実際のところはどうなんでしょう。

「藤原敦写真展『つくろひ』」(三井寺観音堂書院)

◾️出版社「さいはて社」の大隅直人さんからご案内いただき、昨日、三井寺の観音堂書院で開催されている「藤原敦写真展『つくろひ』」を観覧してきました。藤原さんは、滋賀県出身東京在住の写真家です。今回の写真展のメインの展示は、藤原さん作品群『蝉丸』になります。

◾️平安前期の歌人である蝉丸をご存知でしょうか。「これやこの 行くも帰るもわかれては 知るも知らぬも逢坂の関」の百人一首で有名ですね。三井寺から少し離れたところ、浜大津から山科に向かう途中に、この蝉丸を祀った蝉丸神社があります。逢坂山に住み、盲目で琵琶の名手とされています。音曲の守護神、芸能の神様としても有名です。

◾️藤原さんの『蝉丸』は、この蝉丸からインスピレーションを得ているのだそうです。そのようなこともあり、今日は、「琵琶の秘曲をきく 蝉丸に想いを馳せるミニコンサート」も開催されました。琵琶は小野真龍さん、篳篥(ひちりき)は前川隆哲さんが演奏されました。演奏されたのは3曲。「太食調 長慶子」と「高麗壱越調 胡蝶」。この2曲は、平安時代に作曲されたものですが、最後に演奏された「啄木調 啄木〜『三五要録』より」は、唐からもたらされた琵琶の3つの秘曲のうちの1つです。最初の2曲が和風とすれば、この「啄木」は、私の個人的な印象ですが、シルクロードの向こうの地域を連想するような調べでした。とても興味深く拝聴しました。

◾️コンサートは本日のみですが、写真展は11月4日まで開催されます。ぜひご覧になってください。ところで、私は、この写真展で、ハンセン病歌人、明石海人のことを初めて知りました。時間を見つけた、彼の歌集を読んでみたいと思います。

鉄道ファンとの交流

◾️昨晩は、facebookの鉄道ファンのグループに所属されている「鉄道愛」に溢れる皆さんと、大津で飲み会でした。わざわざ、都合をつけて関東方面かお越しの方もお2人。流行りの言葉でいえば「半端ないって」という感じです。

◾️一次会は浜大津の交差点にある「駅前酒場 御蔵」でした。店内の入り口付近のテーブルに陣取りました。ここからは、京阪電車京津線と石山坂本線を走る電車の姿と音を堪能することができるからです。京阪電車を視界に入れて、近江の食と酒を楽しみつつテツテツ談義です。私のような、なんちゃって…な鉄道ファンはたじたじの(つまり、専門的すぎてよくわからない…)熱いやり取りがありました。でも、私のような者からの質問にも、とても丁寧に解説してくださる紳士な皆様ばかりです。大変、ありがたかったです。

◾️二次会はジャズバー「パーンの笛」。このテツテツなみなさんの仲間で、『乗らずに死ねるか』や『すごいぞ!私鉄王国・関西』の著者でもある故・黒田一樹さんを偲びつつ、ビールをいただきました。ずいぶん昔に、偶然に、このジャズバーで黒田さんと出会ったのです。すごい人がいるものだと、とても驚きました。

◾️締めの三次会はいつもの大津駅前の居酒屋「利やん」。名物「だし巻き豆腐」と「おでん」を楽しみました。関東方面からはお2人が参加されました。すごいと思います。お1人は大津泊でしたが、もうお1人はなんと夜行バスで戻られました。仲間との鉄道愛を育むために、わざわざ大津にまでお越し下さったことに、心より感謝いたします。

「うみのこ」と堅田の秋空

◾️買い物ついでに、大津市の堅田にある湖畔のカフェへ立ち寄りました。杢兵衛造船所の横にあるカフェです。こういうことは、滅多にないことなんですけれど。コーヒーを飲みながら外を眺めると、杢兵衛造船所には、退役した前の環境学習船「うみのこ」が繋留されていました。「うみのこ」は、「滋賀県立びわ湖フローティングスクール」で使われている環境学習船です。現在は、2代目の新しい「うみのこ」が就航していますから、これは1代目の「うみのこ」です。滋賀県の小学校5年生は、全員「うみのこ」に乗船して琵琶湖の環境学習を行うことになっています。詳しくは、以下をご覧いただきたいと思います。ところで、新しい「うみのこ」が就航したこともあり、この写真の1代目はどうなるんでしょうね。少し古い新聞記事では、利活用していくにも相当のお金がかかるようですし、解体するにしてもそれなりの費用が必要のようです。

◾️カフェでは「うみのこ」のことを考えながらびわ湖の風景を眺めていました。するとV字編隊の白い渡り鳥たちが南に向かって飛んでいるのが見えました。目を凝らせば、この写真でも確認できるかもしれません。種類はなんでしょうね。そういう季節なんですね。ちなみに上の方に浮かんでいるUFOみたいなのは、電灯がガラス窓に反射したものです。カフェには20分ほどいたでしょうか。カフェの外に出ると、もう夕方になっていました。空は秋空です。羊雲ですね。羊の群れが比叡山の山えを超えて行こうとしているかのようです。