龍谷大学、日本料理アカデミーおよび日本料理ラボラトリー研究会が包括連携協定を締結

■昨年の4月26日に「龍谷大学農学部の『食と嗜好研究センター』開所式」をエントリーしました。食と農の総合研究所付属「食と嗜好研究センター」の開所式の様子をお伝えしました。「食と嗜好研究センター」では、その後、日本料理の発展を図るため、教育研究及び文化技術等の普及活動に取り組む団体である「日本料理アカデミー」、およびその関連組織である「日本料理ラボラトリー研究会」と研究活動を推進してきました。そしてこの度、その研究成果や実績をもとに、龍谷大学と「日本料理アカデミー」と「日本料理ラボラトリー研究会」の三者で包括連携協定を締結し、日本料理の伝統的な技術に関する研究をさらに推進するとともに、龍谷大学で設置予定の大学院農学研究科における教育・研究体系の構築をしていくことになりました。23日(金)は晩の20時半から、協定の調印式が行われました。私は農学部の教員ではありませんが、「食と嗜好研究センター」が所属する食と農の総合研究所を所管する研究部の部長であることから、この調印式に出席いたしました。

pichio candle

■25日(日)は、京都西陣の「マヤルカ古書店」で開催されている、「pichio candle」の展示会「ピチオのキャラクターたち」に行ってきました。と言いますか、「pichio candle」の経営者?!でキャンドル作家の並松やよいさんに、ひさしぶりにお会いしてきました!! 並松さんには、昨年の春まで、足掛け6年近くも社会学部「大津エンパワねっと」の事務局に嘱託職員としてお勤めいただき、私たち教員や学生のサポートをしていただきました。本当に、いろいろお世話になりました。龍谷大学をご退職後は、本格的にキャンドル作家として活動されておられます。あちこちの催事に「pichio candle」として出店されているのを、facebookを通して知っていましたが、なかなか伺うチャンスがありませんでした。今回は、やっと並松さんと再会することができました。

■展示会「ピチオのキャラクターたち」が開催さている「マヤルカ古書店」、とても素敵な古書店でした。西陣にある古民家を利用しておられます。住所を頼りに地下鉄の二条駅から徒歩20分程度のところにあります。最初は、どこにあるんだろうと…と不安だったのですが、路地の入り口に赤い小さな看板を見つけました。そこに「マヤルカ古書店」と書いてありました。路地の奥からは、とっても楽しげな雰囲気が伝わってきました。皆さんも、ぜひ訪問なさってみてください。扱っておられる本の趣味が、私の趣味と重なり合います。また、この「マヤルカ古書店」を訪問してみたいと思います(京都市上京区上長者通千本東入ル愛染寺町488-6)。

■「マヤルカ古書店」は、1階が店舗で、2階がギャラリーになっています。古民家の昔ながらの急な階段を上ると…、並松さんがおられました!! あらかじめ訪問することをお伝えしてありましたが、再会をとても喜んでくださいました。嬉しいな〜。並松さんは、昔はホルン奏者だったり、中国茶に詳しかったり…いろんな面をお持ちの方なのですが、今はキャンドルの製作に集中されています。もともとは、四角いキューブ状のキャンドルを製作されていたのですが、途中から、コケシの大ファンになられたことから、製作されるキャンドルもコケシのようなキャラクター達になっていきました。並松さんがコケシの大ファンになり、東北のコケシを作っておられる工人さん達のところを訪問されている時期を私は拝見していました。その頃、並松さんは、コケシの魅力について熱く語っておられました。キャンドルのコケシを製作される際、一つ一つ絵付けをされるわけですが、その時がとても楽しい…と語っておられました。手で表情を描かれるのですが、似ているようでも一つ一つに個性があります。見ていて飽きません。私も、並松さんのコケシキャンドルの世界に引き込まれていきました。

■この上の2枚の写真は、キャンドル製作のワークショップをされているところを撮らせていただいたものです。私はこのワークショップに参加させていただくだけの時間がありませんでしたが、チャンスがあれば教えていただきたいなあと思います。下の段の右、これは「お洒落さん」というキャラクターです。並松さんは否定されますが、どう見ても並松さんにそっくりです。「pichio candle」の中でも、どうも特別の役割を与えられているキャラクターのようです。そのあたり、詳しい説明をお聞きすることを忘れてしまいました。右の写真は、「pichio candle」のキャラクターの詰め合わせ…のようですね。並松さんのお母様が日曜大工がお得意で、このような展示用のケースを作ってくださったのだそうです。いいですね〜。これ全体を、自宅に飾りたくなりますね。

■この上の2枚の写真は、キャンドル製作のワークショップをされているところを撮らせていただいたものです。私はこのワークショップに参加させていただくだけの時間がありませんでしたが、チャンスがあれば教えていただきたいなあと思います。下の段の右、これは「お洒落さん」というキャラクターです。並松さんは否定されますが、どう見ても並松さんにそっくりです。「pichio candle」の中でも、どうも特別の役割を与えられているキャラクターのようです。そのあたり、詳しい説明をお聞きすることを忘れてしまいました。右の写真は、「pichio candle」のキャラクターの詰め合わせ…のようですね。並松さんのお母様が日曜大工がお得意で、このような展示用のケースを作ってくださったのだそうです。いいですね〜。これ全体を、自宅に飾りたくなりますね。

■さて、この「マヤルカ古書店」の2階のギャラリーでは、10月2日(日)の夜に、定期開催の「キャンドルおはなし会」が開催される予定になっています。この古書店の店主さんが朗読を行い、マダムTという方が語りをされるそうです。語りというのは、本の朗読とは違い、お話し=物語を語るのです。何だか非常に興味が湧いてきました。このイベントで並松さんは、キャンドル作家として会場のキャンドル装飾を担当されています。できれば、参加してみたいと思っています。

彼岸花

■今年の春から大津に転居しました。自宅には小さな庭があります。以前お住まいだった方が、丁寧に庭の手入れをされてきたおかげで、季節ごとに様々な草花が花を咲かせます。先日、突然、ホワイトアスパラガスのような芽が伸びていることに気がつきました。彼岸花でした。彼岸花は田んぼの土手によく生えています。私の家の庭にも、そのような土手によく似た日当たりの良い場所があるのですが、そこに生えてきたのです。おそらくは、彼岸花の球根を植えられたのでしょうね。

■彼岸花は、人によって好き嫌いの違いが大きいようですね。あまり好んで植えられる品種ではないようにも思います。というのも、お彼岸のころにピタリと標準をあわせたかのように咲くからです。それぞれの家のご先祖様とつながる時期であることから、あの世と結びついているかのようにとらえる考え方もあるようです。墓地などにもよく植えられてきました。そういうことから、不気味なものを感じる方もおられるのでしょう。球根にはアルカロイドが含まれているので、食べることができません。毒ですから。とはいえ、私は、季節限定で咲くこの花に美しさを感じています。写真を撮ったとき、ちょうどカラスアゲハが蜜を吸いにやってきていました。赤と黒。なかかな面白い組み合わせです。

南湖1周42kmウォーキング

■龍谷大学・保健管理センター主催の「ウォーキング・キャンペーン」に参加し、ウォーキングを始めた7月の当初、9月末までに100万歩を超えることを最終目標に置いていました。先日の木曜日、1人で約42kmのウォーキングをしたことから1日の合計は「58,402歩」。7月からの合計も「1,059,155歩」となりました。とうとう100万歩を超えました(前日にすでに1万歩を超えていたのですが…)。非常に嬉しい。何か達成感があります。

■10月15・16日に開催される「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加しようと思いたったのは、直接的には、知り合いの社長さんの会社で、社長や新入社員の皆さんがこの100kmウォーキングに参加するとお聞きしたからです。新入社員の中には、私のゼミの卒業生もいます。しかし、もし龍谷大学の「ウォーキング・キャンペーン」に参加していなかったら、永田社長からの刺激も受け止めることができていなかったし、100kmウォーキングの発想も生まれてこなかったにちがいありません。

■6月だったと思いますが、たまたま深草キャンパスの出口で、保健管理センターの部長・課長・看護師のお三人に囲まれて「ウォーキング・キャンペーン」に参加するように強く要請されたことを思い出します。改めて、保健管理センターの皆さんに感謝したいと思います。あの瞬間がなければ、ウォーキングをしていないし、その延長線でランニングも復活させていませんから。さらに体重も落ちていないし、身体を絞ることもできていない。様々な方達との「ご縁」の中で、ウォーキングに励んでいる自分がいる。心より感謝いたします。

■もっとも、この「100万歩」達成も単なる自己満足にしか過ぎません。「ウォーキング・キャンペーン」に参加されている方の中には、軽く200万歩を超えるアスリートの方も多数おられるからです。8月末の段階ですでに100万歩を超えておられる方が、キャンペーン参加者全体で10人もおられるのです。

■さて写真ですが、ウォーキングに出発する前に自宅で撮ったものです。格好だけは一人前ですね。しかし、帰宅後はもうヘロヘロでした。南湖1周とは言っても、守山市・栗東市・草津市のあたりは、かなり内陸を歩いています。この道が、来月開催される「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」のウォーキングのコースだからです。大津の街中に到着した頃(28km)あたりでは、雨が降り始めました。仕方がないので、なぎさ公園にあるイタリアンレストランで遅い昼食の休憩を取り、その後小雨になった頃を見計らって再びウォーキングを始めしまた。しかし、時期に本降りになりました。最後の13kmは雨の中のウォーキングになってしまいました。かなり辛いものがありました。ということで、ヘロヘロ状態でゴールインしました。

■しかし、本番はこの2倍以上の距離になります。しかも徹夜で歩かねばなりません…。と思うと憂鬱になってしまいます。自分で思いついたことではありますが…。しかし、なるようにしかならないと開き直って、本番までできるだけ練習するのみです。次のロングウォーキングは、10月1日の50kmウォーキングです。滋賀県農政水産部の「世界農業遺産」申請作業チームの皆さんと一緒に54kmを歩きます。今度も南湖1週ですが、南郷の洗堰を渡ります。頑張ります。

城野団地

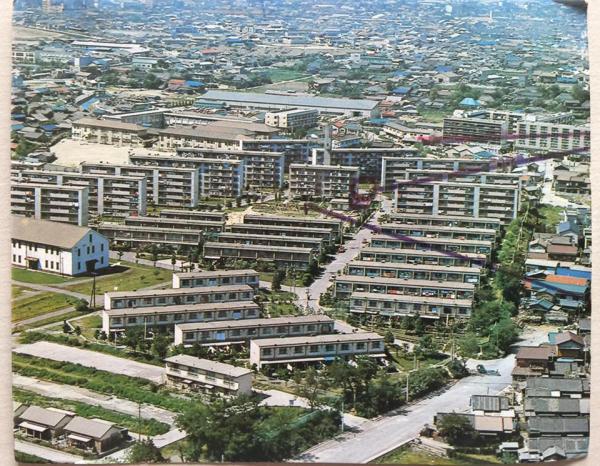

■施設に入所している母の家の中の整理をしていると、このような写真…というか絵葉書が見つかりました。これは、私が1964年4月から1968年3月まで暮らしていた団地です。日本住宅公団が建設した城野団地です。福岡県北九州市の小倉区(現在の小倉北区)にありました。この絵葉書、私の推測でしかありませんが、この団地に住んでいる住民の皆さんに配布されたものではないかと思います。ちょっと残念なことに、マジックインキで何やら矢印の線が書き込んであります。この意味は、私にはよくわかりません。団地の集会所と花壇、そして最寄りの西鉄バスのバス停(三艆丸)か近くの小さなスーパーマーケット「丸は」のあたりを指していますが…。

■城野団地には、5階建と庭のついたテラスハウスの2種類の住宅がありました。5階建の方の間取りは、多くは3Kと呼ばれるタイプだったのではないかと思います。団地サイズの小さな畳でですが、6畳の部屋と4畳半の部屋が2つ、加えて板の間のキッチン…という小さな間取りです。私の家も、この「3K」でした。確か、「2215」というのが私の家の番号でした。22棟の1階の左から5番目ということですね。

■この写真=絵葉書を見ると、当時のことがいろいろ思い出されます。団地の外に出て遊んでは絶対にいけないと厳しく言われていたので、団地の中を自転車で走ったり、団地の中央にあるグランドに隣接する公園等で遊ぶことが多かったように思います。グランドでは、盆踊り、運動会、ラジオ体操、映画の映写会…様々な行事が行われていました。グランドに隣接する集会所では、お稽古事の教室が開かれていました。書道や絵の教室、バレエの教室…。私も、書道と絵の教室に通っていました。

■それから、5階建の住宅の間にあるコモンスペースも大切な遊び場でした。シロツメクサが一面に咲いていました。一度、大雪が降ったことがありました。九州ですが、玄界灘に面している福岡の北の方は積雪することがあるのです。その積もった雪で、大人も手伝って「カマクラ」を作ったことも記憶しています。今のように、刺激的なオモチャがあるわけではありませんから、自分の想像力を最大限に膨らませて遊んでいました。

■以下は、以前のエントリーに書いたことからの転載です。

団地に隣接する三郎丸の聾学校(現在の福岡県立小倉聴覚特別支援学校)が写っています。時々、こちらの学校の生徒さんに散髪をしていただきました。理髪の技術を身につける実習のような位置づけだったと思います。近くには、元々米軍基地だった自衛隊基地(松本清張の小説で知られる)がありました。鉄条網で囲まれて、中には歩哨の自衛隊員が銃をもって歩いていました。ドキドキしながら、近所の子どもたちとそばによって話しかけたこともありました…。近くには民族学校もありました。そこでは、赤いネッカチーフをまいた在日の少年少女たちが、左右に腕をふりながら並んで行進の練習をしていました。そのときは、素朴に、自分たちの運動会の練習とはずいぶん違うなあと思いました。まだ、帰還事業が行われていました。少し離れたところには、廃線になった線路がありました。かつて炭鉱につながっていた線路です。石炭を満載した貨車が走っていたのでしょう。私の少年の時には、すでにエネルギーは石油が中心になっていました。そういう時代でした。

「龍大米」の収穫

■次々にやってくる台風で、農産物に被害が出ています。北海道の玉ねぎは相当の被害をうけているそうですね。農業は天候との闘いです。いろいろ天候の様子をみながら判断しなければなりません。私たちの「北船路研究会」で田植えした田んぼですが、指導農家の判断で、急遽、稲刈りをすることになりました。先週の17日(土)、朝6時45分にJR湖西線の蓬莱駅に集まりました。作業は7時過ぎから始まりました。稲刈りの作業ですが、私たちが到着したときはすでに指導農家が初めておられました。研究会で田植えをした田んぼは、北船路の棚田の一番てっぺんであることから、指導農家の奥様に車で連れて行っていただきました。

■次々にやってくる台風で、農産物に被害が出ています。北海道の玉ねぎは相当の被害をうけているそうですね。農業は天候との闘いです。いろいろ天候の様子をみながら判断しなければなりません。私たちの「北船路研究会」で田植えした田んぼですが、指導農家の判断で、急遽、稲刈りをすることになりました。先週の17日(土)、朝6時45分にJR湖西線の蓬莱駅に集まりました。作業は7時過ぎから始まりました。稲刈りの作業ですが、私たちが到着したときはすでに指導農家が初めておられました。研究会で田植えをした田んぼは、北船路の棚田の一番てっぺんであることから、指導農家の奥様に車で連れて行っていただきました。

■私たちが到着したときは、半分以上の稲刈りがすんでいました。雨が降る前に終えてしまおうということで、今年は、すべてコンバインで刈り取ることになりました。急な作業だったので、駆けつけたのはリーダーの水戸龍一くんと私だけ…と少々寂しいものがありましたが、今年も無事に収穫できました。田植え前の段階で、弱い除草剤を1回使っているだけなので、結構、稲刈りの際には雑草が目立ちました。夏期休暇のあいだに、学生たちも手作業で抜いてはいるのですが、雑草パワーには追いつきません。田んぼのなかには、稲が倒れているところがありました。そこで鹿の糞を発見しました。稲をなぎ倒したのは鹿だと思われます。2mほどあるしっかりした獣害柵で囲ってはいるのですが、鹿はそのような柵も軽々と飛び越えてくるのでしょう。

Ann & Nancy Wilson (Heart) Stairway To Heaven Live HD

■ロックミュージックに関しては何も知らないに等しい私ですが、伝説的な存在であるイギリスのロックバンド「レッド・ツェッペリン」のことは知っています。ほとんどの曲は知りませんが、彼らの「天国への階段」は知っています。というか、それしか知りません。私のような者でも知っているほど、「天国への階段」は有名な曲です。

■先日、たまたま岩手県盛岡市在住の作家・斎藤純さんが、facebookでこの「天国への階段」の動画をシェアされていました。歌っているのは、「ハート」というアメリカのロックバンド。そして「レッド・ツェッペリン」は、正装をして観客席に着席していました。この動画は最も優れたアーティストに贈られるケネディ・センター名誉賞の2012年の授賞式の模様を写したものです。「レッド・ツェッペリン」は、俳優のダスティン・ホフマン等とともに、この名誉賞を受賞したのです。自分たちの曲を、この日は聞く側に回って、この名曲に耳を傾けています。とても喜び、感動している様子です。その感動は、この動画を視る側にも伝染してきます。観客席には、オバマ大統領夫妻や、チェリストのヨーヨー・マも(多分…)確認できますね。

幼いころの未来予想

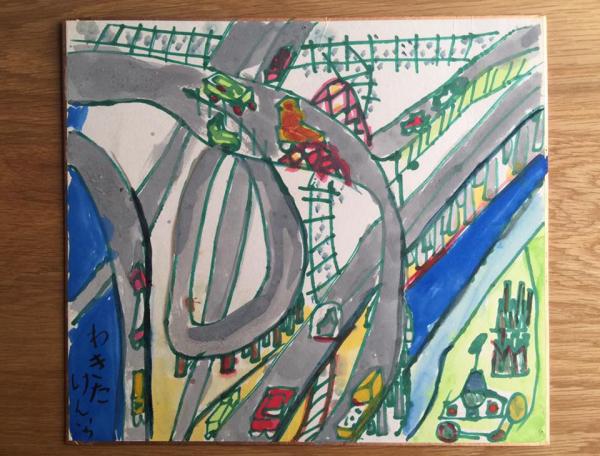

■年老いて一人暮らしができなくなった母親。現在、福祉施設に入所しています。母が昨年まで暮らしていた自宅、いろいろ整理を始めています。衣類、食器、家具、電化製品、書籍…。できるだけ知り合いの方たちに使っていただくつもりですが、それでも余ったものは、途上国支援の活動をされているNPOに送る予定にしています。衣類については妻が頑張ってくれています。先日は、2階の箪笥に入っている衣類の整理に取り掛かり始めました。すると、写真のような色紙が見つかったというのです。

■左下の方に、ひらがなで「わきたけんいち」と書いてありますね。どうも私が色紙に描いた絵のようです。まだ漢字が書けない、幼い頃なのだろうと思います。鉄道と高速道路…ですね、一応。未来の様子を予想して描いているのだろうと思います。私たちが子どもの頃は、未来の予想図(未来都市とか)のようなものをよく目にしました。そういう社会の風潮の影響を受けているのです。その頃は、社会は「発展」していくものだったし、未来の社会に対しては「夢」がありました。おそらく、今の子どもは、このような絵を描かないんじゃないでしょうか。おそらく50年以上前の作品かと思います。ですから、1960年代ですね。

【追記】■この色紙の写真をfacebookにアップしたところ、このような反応がありました。「同じような絵を私も画きました!(1961年生) 未来=都市、やはり曲線を描いて空中を走る高速道路網・・・のイメージでした。海底都市もあったかな。。。農村の未来って、考えませんでした」。確かにそうです。「農村の未来」という発想は、本当に存在していみませんでした。なぜ、農村の未来を考えなかったのか。当時、社会全体の中で、農村や農業を評価するような風潮はありませんでした。むしろ、否定的な扱いだったかもしれません。「発展から取り残された存在」…というと言い過ぎかもしれませんが。高度経済成長期は、「民族大移動」と言われるほど、農村部から都市部へと若者を中心に人口が移りました。しかし、急激な経済発展が様々な問題を発生されると、その反動のように、「田舎ブーム」が何度か押し寄せることになりました。まあ、両者はお互いの欲望を「写しあっている」のでしょうが。

今シーズン最後の甲子園

■雨の中、甲子園球場に行き、家族で野球観戦を楽しみました。大阪に暮らしている息子もかけつけてきました。試合は、阪神対広島です。すでに、セリーグでは広島が優勝しています。それに対して、阪神は5位。勢いが違います…。仕事で少し遅れて甲子園球場に到着して驚いたことは、レフトスタンドを中心に球場が「赤い」ことです。多くのカープファンが応援に来ていました。しかも、その応援のレベルの高さに驚きました。2位の巨人に15ゲーム以上も離しての優勝です。ここまで来たのですから、CSも勝ち進んでほしいと思います。

■昨日は、若い男性グループが横に座っておられました。熱狂的な阪神ファンです。とりあえず家族と一緒に阪神を応援しているような、そして甲子園にビールを飲みにきているような私とはまったく違うわけです。熱狂的な応援に加えて、大きな声で野次を飛されていました。周りの観客の皆さんが注目するほどの大きな声です。野次は基本的にあまり好きではないのですが、その男性グループの野次は非常に面白いので、周りの観客の皆さんと一緒に笑ってしまいました。「広島が強いんとちゃうぞ!阪神が弱すぎるんじゃ‼︎」という野次も飛ばされていましたが、本当に、今年の阪神は悲しいというか、情けないというか…。結局、今シーズンは2回しか甲子園に行くことができませんでした。チャンスは4回あったのですが、そのうち2回は仕事で流れてしまいました。来年は、もう少し応援のしがいのある成績を残してほしいと思います。

「びわ100」まであと1か月

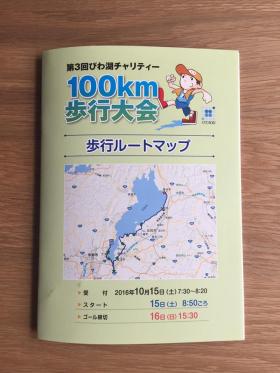

■自宅に「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の関係資料が届きました。その中には、「歩行ルートマップ」が入っていました。このマップをみると、長浜をスタートして、野洲川の河口近くで50kmになります。現在、1時間で5kmゆっくりと歩くということにしていますので、休憩時間も含めれば、50kmにはおそらく夜の9時ぐらいに到着するのではないかと思います。その後、南郷の80kmチェックポイントが、うまくいけば明け方の5時頃になるのかな・・・と思っています。あくまで「とらぬ狸の皮算用」なのですが、昼までには、なんとかゴールの雄琴温泉に到着したいものです。ドキドキしてきました(゚o゚;;。

■自宅に「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の関係資料が届きました。その中には、「歩行ルートマップ」が入っていました。このマップをみると、長浜をスタートして、野洲川の河口近くで50kmになります。現在、1時間で5kmゆっくりと歩くということにしていますので、休憩時間も含めれば、50kmにはおそらく夜の9時ぐらいに到着するのではないかと思います。その後、南郷の80kmチェックポイントが、うまくいけば明け方の5時頃になるのかな・・・と思っています。あくまで「とらぬ狸の皮算用」なのですが、昼までには、なんとかゴールの雄琴温泉に到着したいものです。ドキドキしてきました(゚o゚;;。

■今回の「びわ100」、滋賀県庁農政水産部で「世界農業遺産」申請作業にあたっておられる職員の皆さんとチームを作り一緒に参加します。私は「世界農業遺産」申請準備のアドバイザーとして側面からお手伝いをさせていただいており、「申請するには、琵琶湖と滋賀の大地を体感せんと‼︎びわ100に出ようや‼︎」という無茶な提案を親しい職員さんにさせていただきました。すると、なんと20名ほどの職員の皆さんが参加してくださることになりました。すごいぞ、滋賀県庁‼︎…なのです。10月1日には、50kmの練習会を開催する予定です。こちらの練習会には、12名の方が参加します。朝、滋賀県庁を出発して、時計周りで琵琶湖の南湖を1周します。雄琴、堅田、そして琵琶湖大橋を渡り、そのあとは「びわ100」の決められたコースをたどります。守山、草津、大津の瀬田、それから南郷の洗堰をわたって、再び滋賀県庁に戻ってくるというコースです。おそらくは、11時間ほど時間が必要かと思います。

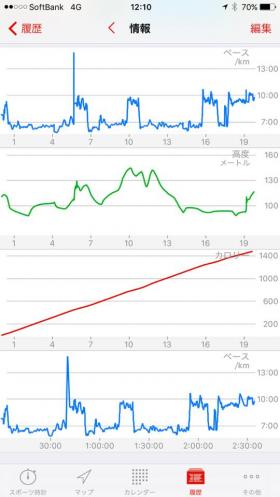

■もちろん個人的にも練習をしています。月曜日は、午後から会議がありましたが、午前中は時間がとれたので練習をすることにしました。距離は20kmですが、ジョギング(13km)とウォーキング(7km)ということになりました。アプリで記録したログをご覧いただければわかりますが、ところどころスピードが落ちているのは、しんどくなってウォーキングに切り換えたからです。本当は、20kmをずっと走り続けたいのですが、まだ昔のように走力や心肺能力が回復していません。ながらくランニングから遠ざかってきたので、無理せず少しずつと思って練習しています。ですから、平均ペースも「7分25秒/km」と、とても中途半端なものになっています。しかし、「走力」は、確実に上向いてきているように思います。

■もちろん個人的にも練習をしています。月曜日は、午後から会議がありましたが、午前中は時間がとれたので練習をすることにしました。距離は20kmですが、ジョギング(13km)とウォーキング(7km)ということになりました。アプリで記録したログをご覧いただければわかりますが、ところどころスピードが落ちているのは、しんどくなってウォーキングに切り換えたからです。本当は、20kmをずっと走り続けたいのですが、まだ昔のように走力や心肺能力が回復していません。ながらくランニングから遠ざかってきたので、無理せず少しずつと思って練習しています。ですから、平均ペースも「7分25秒/km」と、とても中途半端なものになっています。しかし、「走力」は、確実に上向いてきているように思います。

■今回は、面白いコースをみつけました。自宅から走り始めて、大津市の真野を経由して小野の住宅地であるを走ってみました。住宅地は、走るための風景としてはあまり楽しいものではないのですが、車が少なく歩道もしっかりしていることから、練習しやすいように思います。小野の住宅地は2か所に分かれています。琵琶湖側と山側です。その2か所の住宅地の中を8の字状に走るのです。小野の住宅地の入り口あたりまでは往復で11km、小野の住宅地が9km、住宅地はもともと丘陵地だったのでアップダウンがあり練習として走ると適度に負荷がかかってよいのではないかと思います。

■しかし、このようなジョギングとウォーキングを結果として取り混ぜたような練習で、はたして100kmウォーキングに有効なものになっているのでしょうか。私には、そのあたりがよくわかりません。