第6回「夏原グラント」助成金目録贈呈式

■4月15日は59歳の誕生日でした。自宅でのんびりしたかったのですが、偶然にもその日は仕事が入っていました。平和堂財団の第6回「夏原グラント」助成金目録贈呈式が、草津市のエストピアホテルで開催され、私も助成団体の選考委員の1人として出席しました。平和堂財団は、滋賀県内では各地にあるスーパーマーケット平和堂の創業者である故夏原平次郎さんが、「平和堂をここまでに育てていただいた地域の皆様に感謝し、そのご恩に報いるため」に私財を寄付して設立されました。この平和堂財団が創設した環境保全活動への助成事業が「夏原グラント」です。グラントとは、助成金のことです。以下は、公式サイトにある説明です。

公益財団法人平和堂財団は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」を創設して、NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して2012年度から助成を開始しました。

助成の対象となる事業は、滋賀県内または京都府内で実施される「琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動」で、水質保全、森林・ 里山保全、水源の森保全、河川環境保全、湖岸(葦原)保全、生物多様性保全等、内容が先進的で他の団体のモデルとなるものです。

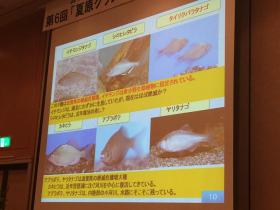

■3月に公開審査会が開催されましたが、その審査会で助成対象に決まった団体に、平和堂の現代表取締役社長であり財団の理事長である夏原平和さんから、助成金の目録が直接手渡されました。また、贈呈式のあとは、助成を受けてきた3つの団体が活動事例発表が行いました。画像は、そのうちの1団体。その立派な活動に対して、私が心の底から敬意を払っている市民団体「ぼてじゃこトラスト」のプレゼンテーションです。活動内容については、過去のものですが、「夏原グラント」の公式サイトの中で紹介されています。ぜひ、ご覧いただければと思います。

■活動事例発表の後は、交流会が開催されました。今回は、里山保全をテーマにする団体が多かったのですが、助成を受けた団体同士が、ネットワークを作っていっていただき、情報交換し、刺激を与えあい、ノウハウ等を共有していくと素晴らしいなあと思いました。もっとも事務局は手一杯なので、そのようなネットワーク形成の自発的な動きがこの夏原グラントの中から生まれてくるといいんですけどね。

第27回「湖辺ルネッサンス〜大津のヨシ作戦〜」ヨシたいまつ一斉点火

■昨晩のことになりますが、第27回「湖辺(こへん)ルネッサンス~大津のヨシ作戦~」のフィナーレを飾る「ヨシたいまつ一斉点火」に参加してきました。大津市内の以下の4ヶ所で開催されました。堅田学区会場(今堅田三丁目地先・びわ湖大橋プラザ付近湖辺)、雄琴学区会場(雄琴六丁目地先・アクティバ琵琶前湖辺)、膳所学区会場(由美浜地先・大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ)、晴嵐学区会場(松原町及び唐橋町地先・国道1号線瀬田大橋と瀬田唐橋の間の瀬田川右岸(西側)河川敷) 。滋賀県ヨシ群落保全審議会の委員のお1人が、雄琴学区の自治連合会長をされており、その会長さんからお誘いもあったことから、雄琴学区会場の「ヨシたいまつ一斉点火」を見学させていただきくことにしました。会場に到着すると、すでにたくさんの方たちでにぎわっていました。学区内から親子連れで参加されている方が多いように思いました。火を使うことから、消防団の方たちも待機されていました。

■「ヨシたいまつ一斉点火」の4会場のうちで、この雄琴会場がヨシ群落としては一番面積が広いとのことでした。この雄琴学区のヨシ群落では、1月の末、ボランティアの方たちや、企業のCSR活動で参加された社員さんたちが、ヨシ刈りを行いました。昨晩のヨシたいまつは、その時に刈り取ったヨシが使われています。一斉天下の直前、夜空には満月に近い月がのぼっていたこともあり、湖辺に建てられたたくさんのヨシたいまつがうすぼんやりと確認できました。そのたいまつに、雄琴学区の親子の皆さんが一斉に点火すると、ヨシのたいまつはとても勢いよく燃えあがりました。大変、幻想的な風景がそこに生まれました。今年で、27回目。その前からも雄琴学区では、このようなイベントをされているようで、その時代の回数も加えると42回目になるそうです。

■今回初めて見学をして、たくさんの地域の親子が参加される一大イベントであることがわかりました。このようなイベントに参加しながら、ヨシ群落が魚や鳥をはじめとする生き物たちの生息場所であり、ふるさとの原風景でもあることを頭に思いうかべていただけると素晴らしいなあと思いました。さらに、身近にあるヨシ群落のことを普段から感じつつ、暮らしていけるとよいなあと思います。春、夏、秋、冬。四季折々の風景があります。これからもう少し暖かくなると、コイ科魚類が産卵している音が聞こえるかもしれません。ヨシが茂る頃には、鳥の鳴き声も聞こえてくるでしょう。多くの皆さんが、身近なヨシ群落や琵琶湖のことを気にしながら暮らしていくことが、結果としして、ヨシ群落や琵琶湖の環境保全の土台になるのではないかと思います。一般的にもいえる傾向かと思いますが、人びとが身近な環境から関心を失ってしまうと、その環境が破壊されたり、その質が劣化するリスクが高まります。人びとが身近な環境を強く意識することは、ある意味、「抑止力」を生み出すことにもなるのです。地域の皆さんの意識のなかに、このヨシ群落は自分たちが「守り」をして見守っているのだ…という気持ちが涵養されていくことが大切なのだと思うのです。ただ、一般論として「琵琶湖やヨシ群落を大切にしましょう」と言うこととの間には、大きな違いがあるように思います。

世界農業遺産・都市計画マスタープラン・プチ同窓会

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■昨日は、午前中が滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんと「第8回 世界農業遺産プロジェクト推進会議」。申請のコアになる部分の考え方に集中して議論を行いました。午後からは、大津市役所に移動しました。14時から「都市計画マスタープラン」の答申式が行われました。ということで、私には珍しく昨日はスーツを着ていました。大津市都市計画審議会の青山吉隆会長、審議会委員で大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会部会長の宗田好史さんとご一緒でした。私は、特に何か説明したりする役割はなく、審議会の委員やマスタープラン案策定専門部会の職務代理者という立場で座っているだけでしたが、これでマスタープランを作る仕事はこれで終了しました。もちろん、マスタープランは計画でしかなく、ある意味、これから大津のまちづくりが新たなスタート地点に立ったという感じでしょうか。NHKの夕方のニュースでもこの答申式の様子が流れたようです。答申式のあとは、市長や都市計画部の幹部の皆さんと中心市街地の今後の在り方について懇談をした後、帰宅することにしました。

■市役所の庁舎を出ようとすると、お世話になった職員のIさんが追いかけてこられました。「ぜひ見て欲しいものがあります」とおしゃるものですから何かと思ったら、先日の第8回「びわ湖レイクサイドマラソン」を走られた時の記録証でした。知らなかったのですが、12kmの部にIさんも出走さていたのです。素晴らしい。私が「びわ湖レイクサイドマラソン」を「チーム利やん」で走っていることを知っておられたことから、わざわざ記録証を見せに来てくださったのでした。とても嬉しい!! ぜひ、来年の「レイクサイドマラソンは」は「チーム利やん」で登録して走ってください。

■さて、いったんは帰宅したのですが、晩になって再び大津の街中にでかけることにしました。昨晩は、脇田ゼミ6期生の坂本昂弘くんと岩田麻希さんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、プチ同窓会を開催したからです。まあ、同窓会というよりも、卒業生との飲み会といったほうが正確かもしれません。このお2人は、卒業してから6年目になるのだそうです。化粧品会社の社員である岩田さんは、「ゼミOG岩田さんとの偶然の再会」「ゼミOGによる「就活メイクセミナー」in 深草キャンパス 」「2回目の「就活メイクセミナー」 」 といったエントリーでも紹介しましたが、毎年、龍谷大学の深草キャンパスでメイクセミナーを開催してくれています。坂本とは、彼のルーツになる高島氏朽木にある古屋という山村で再会しました。昨年の夏に、消えかかった古屋の伝統芸能させるための取り組みのなかで、坂本くんと再会しています。詳しくは「朽木古屋「六斎念仏踊」の復活」 をご覧ください。このように、個別には岩田さんや坂本くんと卒業後も交流が続いているのですが、この学年全体としてはまだ同窓会をもつことができていません。ぜひ、開催していただきたいものです。よろしくお願いいたします。

■夜中に、同窓会を楽しんでいた私に、「利やん」のマスターが現在と10年前を比較できるようにと、わざわざLINEで写真を送ってきてくれました。「利やん」では焼酎のボトルをキープするたびに記念の写真を撮るので、お店にはデータが残っているのです。3枚目の写真は、10年前のものです。2007年3月12日の日付が入っています。写真に写っているのは、当時、大学院で私の授業を履修していた社会人院生の皆さん、そして総合地球環境学研究所のプロジェクトで研究員のOくん、Oくんの後輩で、たまたま個人的に修士論文のアドバイスをしていた当時、京都大学大学院の院生だったSくん。この当時は、私のゼミには様々な方達が集まっていました。楽しかったな~。一番奥にいるのが私ですが、こうやってみると、若い!太っている!髪の毛がある!髪が黒い!髭も黒い!眼鏡が丸くない、人相が悪い…今とは雰囲気が違います。マラソン等を走り始めたのが2012年ですから、その5年も前のことになります。10年前…。数年前のことのように思いまが…現実は10年前なんです。あの頃、10年後の現在の自分の状況を全く想像できませんでした。この10年の間には、本当にいろいろありました。それでも「あっという間だったな」というのが印象です。この時一緒だった皆さんも、それぞれの道を歩まれています。

【追記】

■こちらのエントリーにも書きましたが、「利やん」では、焼酎がキープできます。キープするたびに、周りの人たちと一緒に記念写真を撮ってくれます。お店では、その写真をカードにして瓶にぶら下げてくださいます。1月に、そのカードが100枚になりました。14年かけて100本をキープしたということになります。もちろん、1人で飲んでいるわけではありません。「利やん」は私にとって、異業種交流やまちづくりの交流の場であり、応接間であり、リビングでもあります。大切な場所です。ですので、他の皆さんと一緒に、時には宴会に供出して飲むことが多いわけです。そんなこんなで100本です。10年前の写真をみると、焼酎のボトルには、数枚のカードしかぶら下がっていません。細かいことですが、現在のカードの厚みをみると、「あっいう間だったな」と感じつつ、同時に「歴史」も感じてしまいます。

■ところで、カードが増えてくると、瓶が倒れやすくなります。そこで、どんどん増えてきたカードはお店の方で保管されています。また、写真のデータはパソコンできちんと管理されています。昨日は、保管されているカードの方を、店員さんが整理されていました。韓国の建国大学の金才賢先生と金先生に指導を受けている院生の皆さんを「利やん」に招待したときに、このカードのシステムに非常に強い学問的な関心を示されました。人と人の関係・つながりが記録されるこのカードシステム、大切だと思います。

「平湖・柳平湖公園化対策委員会」合同会議

■昨日は、朝から龍谷エクステンションセンターの「REC会議」に、昼過ぎからは「情報総合機構会議」に出席、その隙間に年度末に事務書類の作成等…。研究部長の仕事は3月31日までしっかり入っていますが、バタバタした日常も、あと1ヶ月ちょっとになりました。

■15時あたりで瀬田キャンパスでの仕事をとりあえず中断し、草津市の平湖・柳平湖という内湖のある農村集落、志那町に向かいました。総合地球環境学研究所の調査です。京都にある地球研の車に便乗させてもらうため、瀬田キャンパスからJR堅田駅まで移動し、そこから地球研の車で琵琶湖大橋を超え、草津市の志那町へと移動しました。ほぼ、琵琶湖の南湖を一周することになります。なんだかな〜…という移動パターンなのですが、仕方がありません。瀬田キャンパスから草津駅まではすぐなのですが、そこから湖岸の志那町までは、バスの本数も限られており、歩くにしてもかなり距離があるからです。

■志那町では、まず志那漁業協同組合を訪問し、組合長さんたちに、内湖で行う地球研の魚類相の調査に関してご説明させていただきました。内湖には漁業権が設定されているため漁協のご協力が必要なためです。漁協としても、私たちの調査に非常に関心を持っておられるようです。捕獲調査では、量的には、圧倒的に外来魚が多いわけですが、環境DNAという最新の手法を使って調べると、ウキゴリ、オイカワ、オオクチバス、カネヒラ、カマツカ、キンブナ、ギンブナ、ゲンゴロウブナ、コウライニゴイ、コイ、タモロコ、チチブ、トウヨシノボリ、どじょう、ナマズ、ニゴロブナ、ビワヨシノボリ、ブルーギル、ホンモロコ、ヤリタナゴといった様々な種類の魚が生息していることが確認されています。私たちのこの内湖での研究の目的を簡単に言えば、志那町のみなさんと協働しながら、魚を中心とした生き物の賑わいを豊かにしていくことにあります。

■志那町では、まず志那漁業協同組合を訪問し、組合長さんたちに、内湖で行う地球研の魚類相の調査に関してご説明させていただきました。内湖には漁業権が設定されているため漁協のご協力が必要なためです。漁協としても、私たちの調査に非常に関心を持っておられるようです。捕獲調査では、量的には、圧倒的に外来魚が多いわけですが、環境DNAという最新の手法を使って調べると、ウキゴリ、オイカワ、オオクチバス、カネヒラ、カマツカ、キンブナ、ギンブナ、ゲンゴロウブナ、コウライニゴイ、コイ、タモロコ、チチブ、トウヨシノボリ、どじょう、ナマズ、ニゴロブナ、ビワヨシノボリ、ブルーギル、ホンモロコ、ヤリタナゴといった様々な種類の魚が生息していることが確認されています。私たちのこの内湖での研究の目的を簡単に言えば、志那町のみなさんと協働しながら、魚を中心とした生き物の賑わいを豊かにしていくことにあります。

■漁協では、50年ぶりに内湖にエリと呼ばれる定置漁具を設置されました。トップの画像がそのエリです。琵琶湖に建てられる大きなエリとは異なり、内湖のエリは小さなものです。今後は、漁協のエリ漁とも連携しながら、魚類相の調査を進めていくこができればと思っています。実は、この総合地球環境学研究所がこの内湖で調査をさせていただくにあたっては、ちょっとした「経緯」があります。以下の、関連エントリーをお読みいただければと思います。県の事業に委員として私が関わったことで、この志那町の皆さんとご縁をいただくことができました。

今日は滋賀県庁

平湖柳平湖の「つながり再生構築事業」の協議会

「つながり再生モデル構築事業」第4回協議会

魚の賑わい

取り戻せ!つながり再生モデル構築事業」について

■漁協でお話しをさせていただく前ですが、写真のような看板を志那町の集落の中で見つけました。「閘門」についての説明板です。琵琶湖総合開発によって堤防が建設される以前は、水位の高い内湖と水位の低い琵琶湖の間を船で行き来するために、このような閘門が設置されていました。現在では、圃場整備、河川改修、そして琵琶湖総合開発が終わり、内湖と共に農地の広がる風景が広がっていますが、元々は、田舟がなければ自分の水田には移動できないような地域でした。もちろん、今は軽トラックでの移動になりますが、かつて全て田舟での移動だったのです。1つ前のエントリー「圃場整備・河川改修・琵琶湖総合開発前の内湖の地図」にも書きましたが、そのような時代のことを、地球研の調査の一環としてお聞かせいただく予定です。農業のこと、漁撈のこと、その他の生き物のこと、遊び、水害、内湖で行われていた淡水真珠の養殖、地図を見ながら頭に浮かんでくる様々なエピソードまで、いろいろお話しをお聞きかせいただきたいと思っています。

■漁協でお話しをさせていただく前ですが、写真のような看板を志那町の集落の中で見つけました。「閘門」についての説明板です。琵琶湖総合開発によって堤防が建設される以前は、水位の高い内湖と水位の低い琵琶湖の間を船で行き来するために、このような閘門が設置されていました。現在では、圃場整備、河川改修、そして琵琶湖総合開発が終わり、内湖と共に農地の広がる風景が広がっていますが、元々は、田舟がなければ自分の水田には移動できないような地域でした。もちろん、今は軽トラックでの移動になりますが、かつて全て田舟での移動だったのです。1つ前のエントリー「圃場整備・河川改修・琵琶湖総合開発前の内湖の地図」にも書きましたが、そのような時代のことを、地球研の調査の一環としてお聞かせいただく予定です。農業のこと、漁撈のこと、その他の生き物のこと、遊び、水害、内湖で行われていた淡水真珠の養殖、地図を見ながら頭に浮かんでくる様々なエピソードまで、いろいろお話しをお聞きかせいただきたいと思っています。

■お話しをしていただく年代の方達は、おそらく70歳以上の方達が中心になろうかと思いますが、年齢の違い、また性別の違いで、記憶されていることの内容にも差異が出てくることでしょう。そのような差異も含めて、私には非常に興味深いものがあります。例えば、以前は、琵琶湖の藻を刈り取り肥料として使っていましたが、同様に、内湖の湖底に溜まった泥もすくって、その泥についても肥料として利用していたようです。これは、琵琶湖の湖岸の地域であれば、多かれ少なかれ聞き取りをすると出てくる話しなのですが、年齢が少し下がるだけで、そのような経験をしていない、あるいは知らないということがあるわけです。地域の環境を大きく改変する開発事業や、農業に関する技術革新等の近代化を人生のどのあたりで経験するのかによって、記憶に差異が生まれてくるのです。

■晩の19時半からは、志那町の志那会館で、「平湖・柳平湖公園化対策委員会」合同会議が開催されました。志那町の皆さん、滋賀県(河川砂防課、琵琶湖政策課)、草津市(公園緑地課、農林水産課)、滋賀県大、立命館大の教員、そして私たち総合地球環境学研究所が出席しての合同会議になりました。志那町の皆さんの内訳は、平湖・柳平湖各組対策委員、対策委員三役、対策委員会専門部部長、副部長、真珠小委員会委員、町役、組長責任者、生産組合長、漁業組合長、老人クラブ会長。「オール志那町」という感じで、なんだか迫力がありますね。

■長年にわたって進めてきた内湖整備のハード事業は、最終段階を迎えています。「平湖・柳平湖公園化対策委員会」の委員長のFさんは、「これからはソフト事業」と会議を締めくくられましたた。私たち総合地球環境学研究所は、この最後の段階から参加させていただくわけですが、先祖代々、米と魚とともに生きて来られた皆さんと、魚の賑わいのある内湖を将来世代に残していくための多様なソフト事業に参加・参画していく予定になっています。

■この画像は、志那町のあたりから、比良山系を眺めたものです。頂上には、「びわ湖バレイ」スキー場の灯が見えました。写真ではわかりませんが、強い風が比良山の方から吹いています。

地域づくり型生涯学習講座モデル事業 蛭川地区交流会 (岐阜県・中津川市)

■一昨日、龍谷大学のシンポジウムを終えてから、午後からは岐阜県の中津川市に移動しました。そして昨日は、朝9時半から昼過ぎまで、中津川市蛭川にある公民館で、「地域づくり型生涯学習講座モデル事業 蛭川地区交流会」を開催しました。今日も予定時間をオーバーするほど盛り上がり、無事に終了しました。農業法人の代表、商工会の職員、自主保育のお母さんたち、新規就農者、みんなが自分の家の正月の鏡餅を自分で作れるようになったら…との思いで活動しているもち米生産者のグループ、無農薬の農業に取り組むグループ、公民館長、小学校の校長、中学校の校長、地域振興のまとめ役の皆さん…上は75歳から下は24歳まで、蛭川の中で、様々な地域づくり活動に関わっている皆さんがご参加くださり、いっぱい、いっぱい語って下さいました。ありがとうございました。

■「こうなったら素敵だな」と思っていること、「どうしようか困ったな〜」と思っていること、そのような心の中でモヤモヤしていることを、今日のように実際にあって語りあうこと。そのための「場づくり」と「関係づくり」。とても大切だと思っています。そのような「場づくり」や「関係づくり」から始まって、地域の中に、相補的でかつ「1+1」が「なんと3…‼︎」になるようなシナジー効果を産む協働のネットワークをどのように作っていくのかというについても、とても大切なことだと思っています。

■もうすでに、昨日ご参加いただいた皆さんの中には、そのような協働関係が生まれつつあります。地域の中にある潜在的な可能性を、そのような相補的な関係や協働のネットワークのなかでどのように顕在化していくのか。ワクワクしてきますね。これからの蛭川の展開、とっても楽しみです‼︎ 地域づくりをご支援いただく市役所の職員の皆さんには、さらに所内での部署間連携を推し進めていただければと思います。地域づくり・まちづくりという間口の広い活動に対応できるように努力していただければと思います。長らくお世話いただきました、中津川市役所の伊藤公一さんと中尾まゆみさん、ありがとうございました。

■2005年だったと思いますが、愛知県の「団塊世代提案型地域づくりモデル事業審査委員会」の委員になったことが事の始まりです。私の講演を聞かれた岐阜県の生涯学習の担当者から、岐阜県の「地域づくり型生涯学習」を手伝って欲しいとの依頼を受けました。岐阜市、各務原市、可児市、羽島市…と岐阜県内の各所で講演をしてきたうちの一つが中津川市でした。そして、中津川市で講演をさせていただいたご縁で、今度は中津川市のお手伝い、市内の地域づくりをお手伝いすることになりました。もう一方的に話しをする講演という形式では、私としては不十分だと思っていたので、地域の皆さんと双方向の、インタラクティブな交流会を持たせていただくことにしました。その場の瞬発力、アドリブ力、自分の力が試されるわけですが、毎回楽しい交流会をさせていただくことができました。中津川市の皆さん、ありがとうございました。

【追記】

■今日は、参加者からメッセージをいただきました。「短い時間だったかもしれませんが、あれほど地域の色々な人が集まって本音を言い合う、という場はこれまでなかったこともあり非常に密の濃い時間を過ごさせていただきました」と素敵な感想を送ってくださいました。

つながり

■地域の皆さんとのご縁が生まれると、「数珠繋ぎ」のように、さまざまな「チャンス」をいただくことになります。今日は、滋賀県内で小・中学生を対象に、キャリア教育に取り組まれているボランティア団体(法人化はされていませんが、NPOですね)の皆さんとお話しをする「チャンス」をいただきました。私自身は、キャリア教育について専門的な知識をまったく持ち合わせていないのですが、大学と地域をつなぐような活動をしていることから、どういうわけか私にご相談があったのです。ですので、今日はキャリア教育の専門家である龍谷大学の教員の方にもお願いをして、休日ではありますが、滋賀県まで来ていただきました。もちろん、その先生とは以前からいろいろお世話になっているので、今回も、ちょっと無理を聞いてくださったのかなと思っています。

■その先生からは、いろんな情報を教えていただきました。「さすが専門家だなあ」と思いました。お声掛けさせていただいて、よかったなあと思いました。ありがたかったです。私の役割は、ボランティア団体とキャリア教育の専門家をつないだだけなのですが、ちょっと役に立つことができて安心しました。このボランティア団体の皆さんは、子どもたちの仕事観を育む取り組みをされています。とても大切な取り組みだと思っています。時間はかかりそうですが、近い将来、大学としても、何か一緒に事業に取り組むことができればなあと思っています。ちょっとした「つながり」から、思いを共有し、そこから夢が生まれ、その夢を花開かせていく…。素敵なことだなあと思っています。

■午後からは、某地方自治体の職員の方にfacebookのメッセージを通していろいろ相談をさせていただきました。総合地球環境学研究所で取り組む超学際研究プロジェクトの延長線上で、「こんなのができたら素敵だな〜、地域でみんなハッピーになれるよな〜」というイベントを企画しようとしているのです。そのことについて相談をさせていただきました。その職員さんとは、時々、意見交換をしているので、ベースにある問題意識をそれなりに共有できているせいでしょうか、最後にはとても前向きな意思表明をいただくことができました。来週は、実際にご説明に上がる予定にしていますが、午後からもこうやって「つながり」の有り難さを実感することができました。同時に、自分という確かな実体があるのではなく、たくさんの「つながり」のネットワーク中で、そして他者との関係の中で活かされている存在にすぎない…そんなリアリティを強く感じることにもなります。歳をとると、若い時と比較して精神も知力も体力も劣ってくるわけですが、逆に、歳をとったおかけでこのようなリアリティを持てるようにもなったのかなと思います。

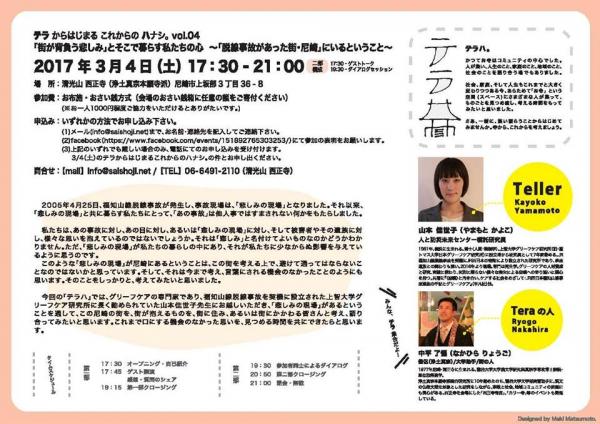

「街が背負う悲しみ」とそこで暮らす私たちの心~「脱線事故があった街・尼崎」にいるということ~

■2月5日のエントリーは「ちょっとお寺で新年会」 でした。尼崎の塚口にある西正寺で開催されたイベントを報告しました。西正寺の副住職である中平了悟さんにfacebookで、このブログのエントリーのことをご紹介いただき、私のブログとしては画期的なことなのですが、100名を超える皆さんにお読みいただけました。ありがとうございました。さて、今日のエントリーも、西正寺関連のものです。中平さんが企画されている「テラからはじまるこれからのハナシ。」vol.04です。今回のテーマは、「街が背負う悲しみ」とそこで暮らす私たちの心~・・・」です。以下、中平さんのfacebookからの引用です。

次回のテラハについて、すこしお話をしたいと思います。

テラハでは、「JRの脱線事故」という出来事そのものよりも、

「あの現場という場所」そして、そこに関わる私たち自身の心や、「尼崎」という街について、考えたいと思っています。

それは、すこし、複雑な話かもしれません。それは、主催者の私自身の思いを語るとすこしご理解いただけるかも知れません。私自身は、あの事故で被害を受けた知人がいるわけではありません。あの現場に、足繁く追悼に足を運んでいるわけでもありません。しかし、平日の通勤や、檀家さんのおうちへのお参りの際など、日常的にあの踏切をとおり、あのマンション(だった場所)の前を通過しています。そのたびに、あの事故のことを思い出し、あそこへ足を運ばれている方、人生が変わった方がいたことを思わずにはいられません。24時間、絶え間なく交代して警備を続けている人の姿にも、考えさせられるものがあります。

4月25日には、尼崎駅で、たくさんの黒い服を着た方、花を持たれた方と出会います。あるいは、その頃には、一列になってその事故の現場へ足を運ばれる方たちを見かけることがあります。

「あの事故の関係者ですか?」と問われれば、私は「いえ、そうではありません」と答えます。ただ、「近所に住んでいる者」に過ぎません。しかし、近所に住んでいるという点において、事故の現場、人が追悼に訪れる場所と共に暮らしているという点において、さまざまな思いをかかえて生活し、あの場所を目にしてきました。その意味で、「当事者ではないけれども、影響を受けているという意味においては、当事者ならざるをえない」という曖昧な立場にあるのではないかと思います。すこし、話が変わりますが、22年前の「阪神淡路大震災」における、私の立場にもかさなる点があります。京都などの神戸からすこし離れた地に行き、「尼崎出身です」というと、「地震大丈夫だった?」と聞かれますが、「たいしたことありませんよ」と答えていました。長田をはじめとした神戸、あるいは尼崎でも武庫川にちかい西側に比べて、比較的被害は軽いものでした。しかしそれでも、家はかなり傷み、本堂はすこし傾き、鐘楼と敷地の壁は倒壊して、結構な被害がありました。しかし、「地震でかなり大きな被害があった」ということは、なにか心にひっかかるものがあって「神戸ほどではないんです」等といっていたように思います。「阪神大震災」というと、神戸の街のイメージがどうしてもあり、私の住む地域は、震災被害の「周辺」に位置していたといえるのかもしれません。それ故に、典型的な「震災」という言葉でくくってしまうことについての違和感、あるいは、より甚大な被害のある方に対する「申し訳なさ」みたいなものがあったのかもしれません。

つまりJRの脱線事故にしても、阪神大震災にしても、テレビや、メディアで提示されるような、その中心にいるような「当事者性」(あるいはそのイメージ)と隔たりがあるがゆえに、かえってそのものとの距離を私たちは正しく捉えていなかったのではないか、「わたしたちなりの関わり」ということについて、言葉をもたずにここまで来てしまったのではないか、という思いがしてならないのです。その意味で、地域にあるあの事故現場は、わたしたちにとっては、いったいなんで、どのような関わり方ができるのだろうか。(あるいは震災を初めとして「当事者」として関わることをすこしさけていたような、曖昧な関わりをしてきた事柄もふくめて)、そのような曖昧な関わりについて目を向けてみたいと思うのです。

「尼崎」という街が抱える「悲しみ」の場所を通じて、私たちなりの関わりのあり方を、私たち自身の言葉で語り、考える、そんな時間が持てたらとおもっています。

■黒字で太くしたところがポイントかなと思います。たまたま、私が昨年度から指導していた社会人大学院生の方の修士論文は、阪神淡路大震災による家族との死別を経験した遺族へのインタビューをもとにしていました。その修士論文のなかに記述された「当事者」の方達の苦悩や悲しみの問題が、西正寺でのこのイベントとも関連してくるかなと思っています。誤解を受けるかもしれませんが、「当事者」の方達の苦悩や悲しみを理解することは困難です。「理解しました」といった途端に「当事者」の方から「そうではない。わかっていない」と否定されることになるからです。「理解しました」という発言自体が「当事者」を苦しめてしまうことにもなります。

◼︎指導した社会人院生の方の修士論文に記述された「当事者」の語りを読みながら、いろいろ考えました。被災者とそうでない人たちとの間にある絶望的なまでの溝や断絶、そしてそのような溝や断絶に取り囲まれながらも、震災後の20年という時間のなかで、どのように苦悩や悲しみを受容し、家族の死と共生していったのか、そのあたりの記述は読み応えがありました。その上で、今回の西正寺のイベントは、「当事者」の存在を気にかけながらも、「当事者」とは自分ではいえない人たちは、その苦悩や悲しみにどう向き合えばよいのか…ということになります。現代社会は、家族を失う苦悩や悲しみを、個人で背負わざるを得ないような社会になってしまいました(死の「私化」)。「他者」にたいして、その苦悩や悲しみを「開いて」いくことは可能なのでしょうか。可能とすれば、それはどういうことなのでしょうか。あるいは、「他者」と「当事者」は、どのような形で共に生きることができるのでしょうか。そのあたりが、私には気になるわけです。

■今回はグリーフケアの専門家である山本佳世子さん(人と防災未来嘱託研究員)がゲスト=「Teller」です。中平さんは聞き役=「Tera」の人。最後の「Tera」の人は洒落ですね!!

【追記】■このイベントは夕方から始まりますが、その前に「龍谷大学アジア仏教文化研究センター」(BARC)が主催する「玄奘三蔵の説話と美術」という学術講演会に参加しようと思っています。こちらも、また別途紹介したいと思います。たぶん、「BARC」の学術講演会を途中で抜けさせていただき、尼崎に移動することになろうかと思います。先日、尼崎のまちづくりに関わっておられる皆さんと知り合いになりましたが、また再会できるといいなあと思っています。

映画「ぼくと駄菓子のいえ」

■この映画、なんだかよそげな感じです。以下が、公式サイトです。

■以下は、この公式サイトからの引用です。困難を抱えた子どもたちの「居場所」の問題ですね。どうやって社会的に包摂し受容していくのか。「子どもの居場所」を意図していたわけではないけれど、結果として、そこにいる人たちの相互作用の中で、「こどもの居場所」が街の中に編み出されて行くことが私には興味深く感じられます。

「人間が生きている意味は人間関係の中にある」精神科医のハリー・スタック・サリヴァンはそう言いました。不登校、ひきこもり、イジメなど、昨今の子供たちを取り巻く環境は厳しさを増している。それらの問題の背景には地域社会、学校、そして家族の崩壊がある。そんな社会の歪みを一身に背負う子供達。そんな彼らと向き合うのは、親でも、先生でもない。駄菓子屋のおばちゃん。この映画は一種の駆け込み寺となった「風和里(ふわり)」で明美さんたちが通ってくる子供たちを、まるで自分の息子のように接し、懸命に向きあう姿と、決して順調とは言えなくても、必死に前を向いて歩もうと、もがく子供たちの姿があります。

今の社会は何か大事なものを捨て去ろうとしているのではないか?風和里での日常はやさしく観るものに問いかける。

大阪府富田林市。学校終わりの子供たちの元気な声が溢れる、小さな駄菓子屋「風和里(ふわり)」。そこは松本明美さんとその娘よしえさんが営んでいる。

そんな「風和里」に通う子供たちの中には親の離婚やネグレクトなどの家族の問題や学校でのイジメなどに悩み、居場所を求めてやってくる子供たちが少なくない。

そんな子供たちを時に厳しく叱り、また時にはまるでお母さんのように優しく接する明美さんとよしえさん。

そんな明美さんたちと子供たちとの涙あり、笑いありの交流と成長を描いたドキュメンタリー。

農村・農業振興に関する相談

■昨日は、尼崎市の塚口でしたが、今日は滋賀県の大津です。旧志賀町の農村・農業振興に関する相談会みたいな出会いを作りました。私は、2つの農事組合法人の関係者と6次産業化のプロとの出会いの場を作っただけですが、横でやりとりを聞きながらいろいろ勉強させていただきました。縛りとなる制約条件、そして限られた地域資源の中で、農村の暮らしをどう維持していのくかという課題と、農業に付加価値をつけてどのように産業化させていくという課題との間で、いろいろ考えなくてはいけない。けっこう、複雑な「連立方程式」です。この2つの課題は、簡単には両立しません。

■昨日は、尼崎市の塚口でしたが、今日は滋賀県の大津です。旧志賀町の農村・農業振興に関する相談会みたいな出会いを作りました。私は、2つの農事組合法人の関係者と6次産業化のプロとの出会いの場を作っただけですが、横でやりとりを聞きながらいろいろ勉強させていただきました。縛りとなる制約条件、そして限られた地域資源の中で、農村の暮らしをどう維持していのくかという課題と、農業に付加価値をつけてどのように産業化させていくという課題との間で、いろいろ考えなくてはいけない。けっこう、複雑な「連立方程式」です。この2つの課題は、簡単には両立しません。

■ここに住み続けること。農地を守っていくこと。この2つがまずは基本になると思いますが、その目的のために、どこまで自分たちの農業に付加価値をつけていく取り組みをしていく必要があるのか。前者は「守り」の方策ということになりますし、後者は「攻め」の方策ということになります。この「守り」と「攻め」のバランスや判断が重要になってきます。私の個人的な意見ですが、現金収入の魅力は大きいけれど、それだけで地域の将来像を描いてしまうとうまくいかないように思います。現金収入は意欲を喚起するためには役立ちますが、そこが最終ゴールではありませんから。この辺りが、難しいところです。

「ちょっとお寺で新年会」

■昨晩は、尼崎市の塚口まで出かけました。尼崎にある浄土真宗本願寺派の西正寺で開催された「【どなたでも参加歓迎!】ちょっとお寺で新年会〜尼崎を楽しみたい人たちの年初めの寄り合い〜」というイベントに参加するためです。私は、若い頃は阪神間で暮らし、学び、遊び、アルバイトをしていました。ですから、尼崎についても、それなりの土地勘があるはずと思っていたわけですが、実際にJR塚口駅に降り立った途端、記憶している街のイメージとは随分違っていることに気がつきました。駅前が再開発されていたからです。再開発された土地は、以前、森永製菓の工場があったところだそうです。まあ、そのように街の変化に驚きながら、Googleマップを頼りに西正寺に向かいました。地図を見ると、道路に微妙な「揺れ」があります。まっすぐではありません。尼崎は工業都市というイメージですが、それ以前の、元々農村だった時代の土地利用のあり方(集落、農道、農地…)が、道路の様子から垣間見えるのです。再開発された新しい街、工業都市、農村…街の中に尼崎の歴史の地層(レイアー)が積み重なっていることがわかります。

■昨晩は、尼崎市の塚口まで出かけました。尼崎にある浄土真宗本願寺派の西正寺で開催された「【どなたでも参加歓迎!】ちょっとお寺で新年会〜尼崎を楽しみたい人たちの年初めの寄り合い〜」というイベントに参加するためです。私は、若い頃は阪神間で暮らし、学び、遊び、アルバイトをしていました。ですから、尼崎についても、それなりの土地勘があるはずと思っていたわけですが、実際にJR塚口駅に降り立った途端、記憶している街のイメージとは随分違っていることに気がつきました。駅前が再開発されていたからです。再開発された土地は、以前、森永製菓の工場があったところだそうです。まあ、そのように街の変化に驚きながら、Googleマップを頼りに西正寺に向かいました。地図を見ると、道路に微妙な「揺れ」があります。まっすぐではありません。尼崎は工業都市というイメージですが、それ以前の、元々農村だった時代の土地利用のあり方(集落、農道、農地…)が、道路の様子から垣間見えるのです。再開発された新しい街、工業都市、農村…街の中に尼崎の歴史の地層(レイアー)が積み重なっていることがわかります。

■さて、なぜ西正寺のイベントに参加したのかというと、このお寺の副住職をされている中平了悟さんと知り合いになったからです。中平さんは、現在、龍谷大学の実践真宗学研究科の実習助手として勤務されていることもあり、ちょっとした「ご縁」で一緒に呑む機会がありました。普段であれば、私のような社会学部の教員だとなかなか出会えない方かと思いますが、「呑み」はそのような組織の中の見えない壁を突破させてくれます。その時は、中平さんがお住いの尼崎で取り組まれている活動について、いろいろお話しをお聞かせいただきました。とても興味深い活お話しでた。そして、実際にちょっと活動をのぞいてみたくなったのです。どなたでも参加歓迎ですしね。

■昨晩は、まず中平さんを導師に礼拝が行われました。皆さんと一緒にお経を唱えました。きちんとお念珠を用意していました。半分以上の方が、お経を唱えるのは初めとのことでした。お経をたくさんの人と一緒に唱えると、皆の気持ちが一体化するような感じもあります(ある方は、「グルーヴ感」が生まれると表現していました)。中平さんは、「お寺を町に返していく」ことを念頭に活動されています。お寺を町に開いていくといいますか、お寺と町との間にある「線」を相対化して、両義的な空間を創出していくことを考えておられるのだと思います。私としては、お寺の本堂をそのような両義的な空間として地域づくりに使わせていただくことの感謝の気持ちとともに、お経を唱えました。礼拝の後は、3〜4人のグループに分かれて自己紹介をしました。私のグループは、まだ20歳代の若い男性と女性と一緒になりました。男性は岐阜県、女性は富山県のご出身でした。この辺りから、場の空気も随分ほぐれてきました。ほぐれたところで、今度は鼎談です。「尼崎ENGAWA化計画」でコミュニティエディターをされている藤本遼さん、中平さん、そして重症心身しょうがい者の地域生活(入浴・外出)を支える活動をされているNPO法人「月と風と」の清田仁之さんの3人で鼎談が行われました。

■お3人が自らの経験をもとにいろんな話しをされましたが、ポイントをまとめると以下のようになります。制度化され固定化された社会の仕組み、線引きによって白黒をはっきりさせようとするものの見方や考え方、さらにこれが正解と決めつけた(権威主義的な/パターナリスティックな)言説、それらは人と人の間を分断してしまう。そのような弊害を、日々の実践の中でどのように相対化、無化していくのか。人と人の関係。今生きている人と死者との関係。しょうがい者と健常者との関係。それらの関係が生み出す潜在的な可能性を大切にする。そのような関係が創発的に生まれる仕掛けをみんなで楽しみながら作っていく…そのようなお話しだったように思います。こんなに単純にまとめてしまっていいのか…という不安もありますが、私にはこのように理解できました。

■尼崎という地域を、暮らしている方達自身、「あま」と呼びます。「あま」の持っている地域の特性、「人と人の間のハードルが低い」地域であるということも、重要な地域要因としてお3人の活動の背景に存在しているように思いました。これは藤本さんからお聞きしたことですが、土地の有力者や地付層の方達のネットワークとは別のレイヤーで動いているというのです。よくある上の年齢層が結果として若い年齢層の動きにブレーキをかけるようなことも少なそうです。

■清田さんが紹介してくださった、「重度しょうがいしゃの方とヘルパーさんが、他所の家のお風呂を借りる」という話し…、私は非常に興味深く拝聴しました。中平さんと藤本さんは西正寺でカレーを食べるイベント?!「カリー寺」を開催されました。お風呂にしてもカレーにしても、しょうがいしゃと健常者や地域社会との関係、お寺と地域社会との関係の間にある見えない壁を相対化していこうとする試みだと思います。以下は、私のメモです。

・清田さん: 自閉症のNくんが、周りを変化させていく話し。しょうがいしゃを軸にすると社会が変わる。

・中平さん:こたえがない、その方が良い。与えられると、生き辛くなる。

・藤本さん:自分の中に他人を持つ。自分の中の他者性。

・清田さん:良い場所とは、圧倒的なプロがいない場所のことだ。プロがいない方が良い。

・中平さん:「曖昧さ」の中に、身を置けるような感覚が大事。答えがあることの違和感。

・藤本さん:お金にならないことをやらない人は、面白くない。それ以外のこと想定していない。それ以外のことが関係性を作る。

・藤本さん:成果がなくても、プロセスを面白がる。プロセスを味わえる。

■鼎談の後は、みんなで持ち寄った食べ物と飲み物を楽しみながら、フリーに懇談ということになりました。非常に盛り上がりました。尼崎、元気があります〜。もともと、地域づくり・まちづくり、地域福祉に関心がある方達だとは思いますが、後で中平さん教えてもらったところでは、僧侶、NPO職員、保険屋さん、居酒屋さん、不動産屋さん、ライターさん、歌手、パフォーマー、看護師、医師、隣保館の職員、介護と保育の施設の運営者、市役所の職員、県の職員、銀行員、住みびらきしている人、学生(間もなく終わる人)、そして私のような大学教員と、実に様々な方達が参加されていました。ということで、最後は記念の集合写真を撮りました。

■藤本さんが代表をされている「尼崎ENGAWA化計画」につきましては、『ソトコト』3月号にその活動内容が紹介されています。こんなタイトルの記事です。「まちづくりではなく、『遊び』だ! 『尼崎ENGAWA化計画』がつくる、まちの縁側。」(「まち縁側」といえば、建築家の延藤安弘さんのことを思い出します)。縁側という人と人が交流する内でない外でもない曖昧な空間、そのような曖昧さを街のあちこちに作り出していこうということでしょう。そして、何かの理念のために「ねばならない」「耐え難きを耐え忍び難きを忍び」ではなく、「遊び」で活動するというのです。楽しいことは主体的にやる…その通りだと思います。私も常々、同様の指摘をしてきました。私が流域ガバナンスの問題の中で、「楽しみ」や「しあわせ」という言葉をあえて使うのも、ステークホルダーの主体性の問題と関連しています。また、尼崎を訪ねることができればと思います。面白いです、尼崎。

■藤本さんが代表をされている「尼崎ENGAWA化計画」につきましては、『ソトコト』3月号にその活動内容が紹介されています。こんなタイトルの記事です。「まちづくりではなく、『遊び』だ! 『尼崎ENGAWA化計画』がつくる、まちの縁側。」(「まち縁側」といえば、建築家の延藤安弘さんのことを思い出します)。縁側という人と人が交流する内でない外でもない曖昧な空間、そのような曖昧さを街のあちこちに作り出していこうということでしょう。そして、何かの理念のために「ねばならない」「耐え難きを耐え忍び難きを忍び」ではなく、「遊び」で活動するというのです。楽しいことは主体的にやる…その通りだと思います。私も常々、同様の指摘をしてきました。私が流域ガバナンスの問題の中で、「楽しみ」や「しあわせ」という言葉をあえて使うのも、ステークホルダーの主体性の問題と関連しています。また、尼崎を訪ねることができればと思います。面白いです、尼崎。

【追記】■本文に書いた「清田さん:良い場所とは、圧倒的なプロがいない場所のことだ。プロがいない方が良い。」というメモに関して、また「遊び」という楽しみを重視する活動に関して、思い出したことがあります。

■今から10年前の話しになりますが、私が環境社会学会の学会誌『環境社会学研究』の編集委員長をしている時に、学会誌の特集として「市民調査の可能性と課題」を組みました。その特集の中では、林学の蔵治光一郎さんに「参加者の楽しみを優先する市民調査-矢作川森の健康診断の実践から見えてきたもの-」をご執筆いただきました。私は、この特集の解説をした短い文章の中で、蔵治さんの論文を次のように紹介しました。

一般に、市民調査の成果をもとに政策提言していくためには、科学的厳密性やデータの信頼性が求められる。そのような市民調査は、目的志向的ないし手段的(instrumental)と言える性格を強く持つことになるが、そのことは、市民調査という活動自体のなかに何らかの楽しみや充足感を見出そうとする多くの市民の思考とはしばしば矛盾することになる。しかし、この「矢作川森の健康診断」では、そのような問題を、現場での工夫のなかから乗り越えようとしてきた。蔵治は、「矢作川森の健康診断」の特徴を、「効率を追わない」「市民と専門家が対等な立場でかかわる」「科学的精度よりも参加者の楽しみを重視」「参加費を取って運営する」という4つの特徴にまとめている。最初の3つの特徴は、楽しみを媒介に参加する市民の主体性を鼓舞するための工夫であるし、4つめの特徴は、行政に依存するのではなく参加する市民の自立性を育む工夫であろう。また、このような活動に参加する専門家の条件が、「専門分野のずれ」「分野外への踏み出し」「社会提言」の意思があることだという発見も興味深い。