高島30kmラン

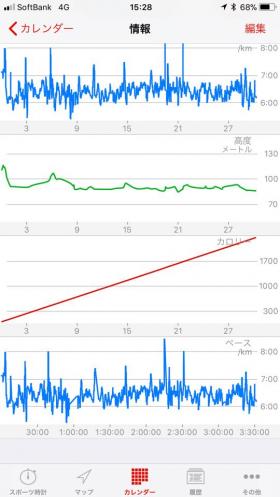

■昨日、フルマラソンに備えて30km走をしてみました。「Long Slow Distance」トレーニングと呼ばれるもので、長い距離を、ゆっくりとしたスピードで走るトレーニングです。ゆっくりのペースなんですが、30kmという距離は私には結構長い距離になります。普段は、長くてもせいぜい20数km程度までしか走りません。自宅の近くで10km〜15kmほどの距離を走ります。ですから、15kmのコースであれば2回走ればよいわけですが、それでは面白くないので、昨日は思い切って高島市まで走ることにしました。高島市までの湖西路は、琵琶湖と山に挟まれた狭い土地です。そこにはJR湖西線が走っています。そのため、例えば肉離れ等の故障をしてしまったり、寒くてランが嫌になってしまったら、JRに乗って帰れば良いわけです。しかし、駅数が少なく、人もあまり住んでいないことから、ちょっとだけですが悲愴な感じも伴なうことになります。私の程度の市民へっぽこランナーが走るのには、少しリスクが伴います。思い切って…と書いたのは、そのような事情があります。

■これまでの練習でも、JR比良駅のあたりまでは走っていました。この辺りで、18km程度でしょうか。そこから先は未経験。ということで、地図を見てあらかじめどこを走るのか検討をつけておきました。この先は、JR湖西線の駅でいえば、近江舞子駅と北小松駅を通過せねばなりません。この辺りは、自転車コースが整備されています。そのコースを辿りながら、なんとか大津市と高島市の境目までやってきました。ここまでくると、残りは5kmちょっと。だいぶ気分は楽になります。有名な白髭神社の前を通過して、高島の街中に入り、最後は萩の浜の手前まで走ってゴールということにしました。最後の30kmの手前あたりは、さすがに疲れてしまいました。けれども、本番(フルマラソン)は、さらに12kmの「おまけ」がついてきます。過去3回、フルマラソンを経験していますが、いずれも立ち止まって歩いてしまっています。今度は、最後まで走り通してみたいものです。

■タイムは、3時間16分21秒。途中、トイレに行ったり、自販機でスポーツドリンクを買ったり、写真を撮ったりといった停止時間は除いた時間です。信号待ちや、スポーツドリンクを飲むときはスピードが落ちています。平均スピードは、6:29/km。本当は、もう少しだけ速く走りたかったのですが、体力・走力不足ですね。今の私の実力であれば、こんなものなのかもしれません。

■これまでにも、何度か30km走にチャレンジしています。一番最初の30km走については、このブログに細かく記録を残してあります(30km走)。当時のコーチ役である原俊和さんも一緒に走ってくださいました。原さんは、当時の社会学部教務課長でした。コーチである原さんからは、「来月開催される『京都マラソン』に出場するにあたって、どうしても、この30km走を経験して、体にそのしんどさを覚えさせる必要がある…」ということで、一緒に走ってくださったのです。ありがたいことですね。その際のスピードなんですが、原さんが私のために設定したスピードは 7:30/kmでした。かなり遅いわけですが、それでも15kmを過ぎたあたりから、さらに遅くなって、膝はボロボロになってしまいました。2013年のことです。原さんに言われて、2012年からフルマラソン完走を目標に、走ることを始めていた頃のことになります。自分で言うのもなんですが、過去の自分と比較すると、歳を取った今の方が成長しているように思います。走力がついているように思います。ちょっと自分を安心させるための材料にしておきます。当時、フルマラソンの大会が終わるとランニングを継続できませんでしたが(燃え尽きた?!)、今回はフルマラソン後もなんとか継続していきたいと思います。

■ゴールすると、長い距離を走ってきたものですから、汗びっしょりになっていました。しかし、この程度のスピードだと、最後の方は体温もあまり上がりません。ランニングウァエが吸い取った汗でどんどん身体が冷えていきます。今回はトレイルラン用のリュックを背負って走っており、その中に入れておいたシャツに着替えることにしました。そして高島の街中にある「ワニカフェ」へ行きました。この「ワニカフェ」には、これまでにも度々訪問させていただいています。シェフの岡野さんご夫妻とも、親しくさせていただいています。汗をかいていたので申し訳なかったのですが、訳を話して、暖かいカフェオレをお願いしました。2359kcal消費していたので身体が甘いものを求めていたのです。カフェオレには角砂糖を3つも入れてしまいました。加えて、ケーキもいただきました。せっかく美味しそうだったのに、写真を撮る前に、口をつけてしまいました(お店には申し訳ありませんでした…)。

■「ワニカフェ」では、岡野シェフご夫妻と、ひさしぶりにいろいろお話しができてよかったです。12月2日にも訪れる予定になっています。「猟師と一緒にジビエ料理を囲み 語らう夕べ」が開催されます。猟師さんからお話しを伺いながら、シェフの鹿肉料理をいただく予定になっています。ナイスな企画ですね。たくさんの方達がやってこられるそうです。私は、獣害の問題に関心があり、なんとか地域の中で、駆除だけでなく、命=肉まできちんといただく仕組みはできないものかと思っています。2日は、いろいろヒントをいただけたらいいなと思っています。「ワニカフェ」は、高島と人をつなぐ大切な「場」になっているような気がする。素敵ですね。高島から自宅に戻る際には電車を利用しました。往復とも走ることができればすごいわけだが、とてもそのような走力も体力もありません。ただのアラ還へっぽこランナーなので。ご覧いただいた通り、行きは3時間以上もかかっていますが、帰りは、電車でたったの24分。なんともあっけなく自宅に帰りつきました。

【追記】■昨日、走っているときに注意したことがあります。いつも長距離を走ると、背骨と骨盤をつなぐ仙骨のあたりが痛くなってきます。100kmウォーキング大会の時もそうでした。たまたま、その100kmウォーキングの大会の際に、ボランティアの方にストレッチをしていただきました。その際にいただいたアドバイスをもとに、ランニングのフォームを少しだけ変えた。これまでは、腰を入れ過ぎていました。しかし、腰よりも丹田を意識するようにしました。臍の下のあたりに意識を集中するのです。腰を入れるよりも、下腹を引き締める感じだろうか。そうすると、長距離を走っても仙骨は痛まなくなりました。腰を入れすぎると上体がそり気味になり、背中も凝ってきます。フォームづくり、なかなか難しいものですね。本当はクリニックを受けて、きちんとフォームを修正した方が良いのでしょうが、今回は、自分で判断して修正しました。

自然薯(ジネンジョ)

■昨日、甲賀市の「第20回 甲賀もちふる里まつり」に参加した際、地元の生産組合のテントでこの自然薯を買わせていただきました。自然薯を購入するのは人生で初めてかな。農家の方から、自然薯の美味しさは皮の真下にあるので、皮を包丁で向かないようにとの注意を受けました。タワシで表皮を洗って布巾で水気を拭って料理しなさいとのアドバイスを受けました。とろろ汁が代表的な料理ですが、おろし金ではなくて、すり鉢の底に擦り付けてすりおろすのだそうです。キメが細かくなるのでしょう。繊細な野菜ですね。折れないように、裏側には青竹が添えてありました。さて、どんな美味しさなのか。近日中に味わおうと思います。お値段ですが、1,300円。安いのかそうじゃないのかよくわかりませんが、ちょっとだけ負けてもらいました。

第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」

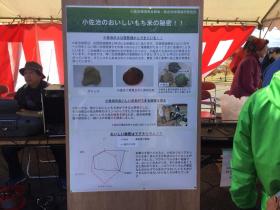

■昨日は、第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」のお手伝いに行ってきました。総合地球環境学研究所のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の皆さんが開催されています。私たちプロジェクトのメンバーは、おにぎりを作って、味噌を塗って焼いて、「焼きおにぎり」を売ること、そして餡子の入ったお餅を焼いて「焼きもち」にして売ること、その両方のお手伝いをさせていただきました。もちろん、「豊かな生きものを育む水田づくり」をされている小佐治の営農を、地球研のプロジェクトとして支援させていただいていますが、その研究の内容についてもポスター展示で紹介させていただきました。今日は寒風が吹き、とても寒かったわけですが、充実した1日でした。

■昨日は、第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」のお手伝いに行ってきました。総合地球環境学研究所のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の皆さんが開催されています。私たちプロジェクトのメンバーは、おにぎりを作って、味噌を塗って焼いて、「焼きおにぎり」を売ること、そして餡子の入ったお餅を焼いて「焼きもち」にして売ること、その両方のお手伝いをさせていただきました。もちろん、「豊かな生きものを育む水田づくり」をされている小佐治の営農を、地球研のプロジェクトとして支援させていただいていますが、その研究の内容についてもポスター展示で紹介させていただきました。今日は寒風が吹き、とても寒かったわけですが、充実した1日でした。

■連続20回開催されてきたということで、その規模も、内容も、素晴らしいものでした。アトラクションも充実していました。甲西高校吹奏楽部の皆さんの演奏を堪能させていただきました。県の吹奏楽コンクールで金賞を受賞されるだけあって、演奏もマーチングもとてもレベルが高いですね。大変満足しました。ありがとうございました。なんといいますか、集団としてきちんとトレーニングされていることもよくわかりました。龍谷大学のよさこいチーム「華舞龍」も頑張ってくれていました。その他にも、地元のみなさんによる「小佐治すいりょう太鼓」の演奏や「忍者ダンス」も。充実していました。

■「甲賀もちふる里まつり」は、今回で最後になります。1集落で開催するのには、規模が大きくなりすぎたことがその一番の理由です。形を変えてでも、地域の連帯・つながりの中で、このようにイベントが継続されることを願っています。また、小佐治としては、原点に還って集落としての収穫祭を実施していただければ嬉しいな〜と思います。もちろん、またお手伝いをいたします。「甲賀もちふる里まつり」が終了したあと、私はプロジエェクトを支える事務の皆さんと一緒に帰宅しましたが、若い研究員の皆さんは小佐治の皆さんと一緒に「反省会」。ちょっと羨ましいですね。

山間部の人口に占める30代女子の割合が上昇中…という記事

そんな中で今増えているのが30代女性です。子育て中の場合も多く見られ、その場合は自分のことだけでなく、子供のことも考えたうえで移住に踏み切った例が多いのが特徴です。空気の良い自然の中で子育てをしたいと思った場合、山間部は魅力的ですし、過疎地域なら格安で住める家が見つかることもよくあります。また、過疎地域といっても世間と隔絶されている訳ではありません。インターネットの普及により、仕事から子供の教育まで都会にいなくても成り立ちます。これらが子育て世代の移住が増えた大きな要因になっています。

■なるほど。詳しくは、記事をお読みください。「そんな馬鹿な…」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、静かに、少しずつ「田園回帰」の現象が進行しているのです。

山間部の人口に占める30代女子の割合が上昇中!

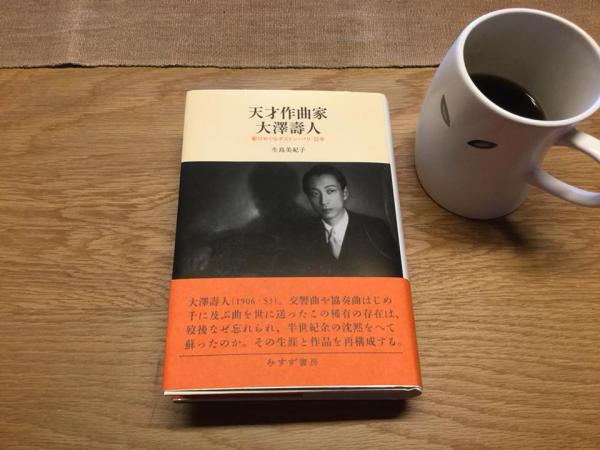

『天才作曲家 大澤壽人 駆けめぐるボストン・パリ・日本』(生島美紀子)

■大澤壽人(1906〜1953)という作曲家をご存知でしょうか。彼は、母校、関西学院の大先輩になります。しかも、大澤はオーケストラ部に所属していました。後に、このオーケストラ部は、私が学生時代に所属していた関西学院交響楽団になります。大澤壽人のことを書いた本が、今年の夏に出版されたと関西学院交響楽団の後輩たちがfacebookで騒いでいるので、私も手に入れてみました。けっこう分厚いです。

■この本は、大澤に関する膨大な資料に基づいて執筆されています。大澤が神戸女学院大学の教壇に立ったことから、ご遺族が、大澤が残した自筆譜や書簡などの資料を全て神戸女学院大学に寄贈されました。大澤壽人の生涯と作品を再構成したこの本は、この資料に基づいて書かれています。執筆された生島美紀子さんは、この大澤壽人の資料を整理された音楽学者です。非常に丁寧に執筆されています。私は大澤と同じ神戸出身ということもあり、初めの方の記述の中に出てくる地名や固有名詞に、どうしても反応してしまいます。時間をかけて少しずつ読み進めていきたいと思います。

■日経新聞の記事によれば、大澤寿人は、伝統的な西洋音楽のリズムや和声に揺さぶりをかけ、20世紀に新たな地平を切り開いたシェーンベルグ、ストラビンスキー、ドビュッシーらをいち早く評価し、そこから学んでいるとの説明がありました。最近、この大澤の作品が再評価され、演奏される機会が少しずつ増えてきているようです。YouTubeでも大澤の作品の演奏を視ることができます。以下は、交響曲第3番第1楽章です。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その6)

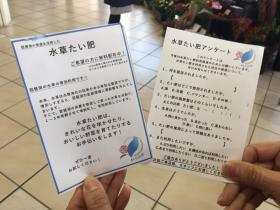

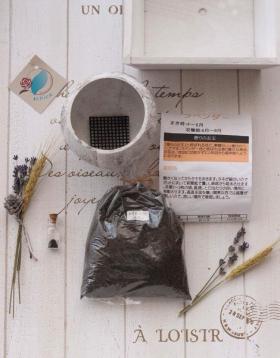

■昨日も水草の有効利用のプロジェクトに関連して人に会いに行ってきました。午前中、「フォレオ一里山」にある「Flower produce ichica」の岩上 ちかこさんにお会いしてきました。岩上さんは、滋賀県の花屋さんとして、琵琶湖の環境問題に貢献したいと、お店で「水草堆肥」を配布されたり(2段目左)、ラベンダーやハーブと「水草堆肥」をセットにして販売されています(3段目左・右)。また、同時にアンケートもとっておられます(2段目右)。素晴らしい!岩上さんにはプロジェクトのことをご説明させていただいたところ、岩上さんがお持ちのアイデアやお力を、おかしいただけることになりました‼︎少しずつ、プロジェクトに一緒に取り組んでいただける仲間が増えてきました。とっても嬉しいです‼︎

■ところで、昨日の夕方、滋賀県庁の琵琶湖政策課に伺いました。水草の堆肥化する技術開発について教えていただくためです。現在、ある企業さんの方で、県の補助金をもとに技術開発が進められています。「条件的嫌気発酵による堆肥化工法(KS工法)を活用することで、水草を3ヶ月程度の短期間で堆肥化する実証研究」に取り組まれているのです。昨日の話しでは、このような新たな有効利用技術と連携した「社会的な活動」(新たな有効利用の仕組み)が可能になってくるのではないかとのことでした。有効利用技術をもとに水草を堆肥化する以前の費用や、商品化して市場で販売するために必要な様々な経費を、「社会的な活動」(新たな有効利用の仕組み)の中で削減するとともに、販売して得られた利益を、水草を刈り取る費用に回していく、そのようなことが可能かもしれません。

■琵琶湖の漁師さんから、花屋さんまで、プロジェクトの中でつながってきました。横につながることのなかで、水草有効利用の「大きな循環」が生まれてくると素敵だと思います。付け加えれば、浜に漂着する水草の地域内での有効利用、これを「小さな循環」と呼んでいますが、こちらの方も様々な立場の方にお声がけして頑張って取り組んでいます。

安平くんのこと

■先月の出来事を、このブログに記録として残しておくことを失念していました。以下は、10月15日の出来事です。その日、大阪の新今宮で「NEW念仏踊り研究会」が開催されました。その後は、急いで大津に戻りました。脇田ゼミ9期生の安平昂志くんが、私に会いにきてくれたからです。安平くんの卒業は、2014年の3月になります。

■安平くんからは、今の仕事や職場のことをいろいろ聞かせていただきました。入社したての頃は大変だったようです。ちょっと、精神的にブルーになってかなり落ち込んでいたこともあるようです。しかし、上司のアドバイスや、そのアドバイスに従って取り組んだことで仕事の「勘所」を確信したようです。それ以降は、会社の中でも表彰されるほどの実力を持つようになりました。また、現在では、新人の職員のチューター役も任されているようです。

■安平くんの話しを聞かせてもらいながら、いろいろ思うところがありました。ひとつは、後輩の学生諸君に対してこの先輩である安平くんの経験をどう伝えたらいいのかな…ということです。自分の今の職場も含めてですが、仕事をする、「働くってことは、どういうことなのか」をどう伝えるのかということです。当たり前のことなのですが、仕事はアルバイトとは違います。誰しもがわかっているようなことなのですが、就職したての若い方達には必ずしもそうではありません。与えられた業務をこなした、処理したからといっても、それで仕事ができたことにはなりません。安平くんからは、勤務先で商っている商品の細かな点についても、いろいろ教えてもらいました。就職して4年目ですが、さすがプロですね。私が次々と尋ねる素朴な疑問にも、的確に答えてくれました。

■さて、安平くん、来春からは関西勤務になるようです。関西に帰ってきたら、まずしたいこと。それは、卒業論文でお世話になった地域の方にご挨拶に行くことです。これは、安平くんの弁明です。「卒論を提出した後、経済的なことからすぐに下宿を引き払い、卒業式まで実家に戻ったことから、ご挨拶に伺うタイミングを失ってしまいました。関西に赴任したら、すぐにご挨拶に伺います」とのことでした。安平くんの卒論のタイトルは、「農村女性によるコミュニティビジネス-滋賀県大津市『ほっとすていしょん比良』の事例をもとに-」です。「ほっとすていしょん比良」で安平くんがお世話になったのは、山川君江さんです。山川さん、安平くんがご挨拶に伺うとのことですので、どうぞよろしくお願いいたします。ところで、ゼミで真正面から向き合って私の指導をきちんと受け止めてくれた学生の皆さんは、安平くんのように会いにきてくれる事が多いですね。また、卒業生と、今回の安平くんからのような感じで、仕事の話しを聞かせてもらいたいなあと思っています。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その5)

■今日も琵琶湖南湖の水草問題の関連で、午前中、南湖で漁業をされている漁師さんの御宅を訪問しました。いろいろお話しを聞かせていただきました。とても楽しかった。本来であれば、勉強になったと書くべきなのですが、勉強になるだけでなく何か将来一緒にいろんなことをさせていただけそうで、本当にワクワクして楽しかったのです。

■こんな感じで、少しずつ水草問題のプロジェクトに参加してくださる方達が増えてきました。まだ、プロジェクトの正式名も決まっていませんが、とりあえず動き始めています。ご参加いただいた皆さんが、それぞれの、ご自身の「持ち場」や所属されている「業界」ならではの、「餅は餅屋」的な専門的なお力を、「持ち場」や「業界」を超えた、横の連携の中で相補的に活かしあっていくことができれるのならば最高ですね。

■今日、お会いした漁師さんからは、いろいろお話しを伺いました。私の方から、「昔、琵琶湖の南湖は『貝の湖』でしたよねとお聞きしたところ(それほど、たくさんの貝が獲れていました)、「消費者の皆さんが琵琶湖の貝を食べてくれなくなったので獲れなくなった…」というご意見でした。琵琶湖では、マンガンと呼ばれる漁具で湖底を引いて貝を獲ります。それは、湖底の表面を良い意味で撹乱することなるのですが、そのことが貝の生息場所を作っていたというのです。消費者が琵琶湖の貝に関心を持たなくなると、貝を獲っても仕方がないので、漁師はマンガンを引くことがなくなってしまう…。結果として、水草が生えやすい環境を作ってしまった…。そういうご意見なのだと思います。

■どうして南湖が「貝の湖」でなくなってしまったのか。これまでは、河川から砂が供給されなくなったとか(砂防ダムのため)、高度経済成長期は有害な物質が流れ込んだとか、これまで、いろんな方達からいろんなご意見を聞かせてもらってきましたが、今日は琵琶湖で漁をされてきた立場からのご意見でした。なぜ水草が増えたのか。琵琶湖の渇水が契機となっているという意見が、自然科学分野の研究者の大方の見解です。1994 年 9 月、琵琶湖基準水位-123cm に達する記録的な大渇水が発生しました。この大渇水で南湖の湖底へ光がよく届ようになり、水草が今まで以上に成長する様になったことが、南湖に水草が生い茂る様になった原因だと言われています。漁師さんの意見は、その様な渇水になっても、漁師がマンガンで湖底を引く漁業がずっと継続していれば、現在の様なことはなかったのではないか…。その様な意見だと理解した。もし、そういうことなのであれば、「里山の様に適度に人間が手を加え続けないといけない、そうしないと南湖は荒れてしまう…」ということになるように気がします。すごく気になりますね。

■この話題以外にも、いろんなお話しをさせていただきました。大津の街中から流れている小さな河川の河口にビワマスの稚魚がいたとか…。びっくりしますね。その川にビワマスが遡上して産卵している可能性があるのです。まあ、そんなこんなで、ここには書ききれない。将来は、こんな事業が展開できたらいいねだとか、本当に楽しくワクワクしました。

■午後からは、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに、研究員をされている佐藤さんと淺野さんを訪ねました。草津、守山、野洲といった琵琶湖の沿岸沿いの地域と、野洲川流域の奥にある甲賀の地域との地域間連携を促進できたらいいね、どうしたらいいかな…、いろいろ相談をさせていただきました。なんだか、うまくいく様な気がするんだけど。

■滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターのあとは大津市役所へ。自治協働課で、市民と行政の協働を促進してくための方策についていろいろ相談させていただきました。相談のあとは、買い物をして帰宅。一日いろいろありましたが、水草問題、流域内連携、協働推進…最後の買い物以外は、どれもが深いところでは、何らかの形で繋がっている課題なのです。少なくとも私には、そう感じられるのです。

吉田類の酒場放浪記 大津「利やん」

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に、とうとうあの吉田類さんがやって来られました!!

■お酒を楽しむ習慣のない方は、ひょっとするとご存知ないかもしれませんが、酒飲みであれば必ず知っている「吉田類の酒場放浪記」(BS-TBS)という番組があります。昨日の晩のことですが、私が常連である「利やん」で、「吉田類の酒場放浪記」の番組収録が行われました。あらかじめ番組収録があるとわかっていましたから、店内は常連さんでいっぱい。そこに吉田類さんが登場。私も含めて常連さんたちは、さりげないふりをしていますが、内心はめちゃくちゃ興奮していたと思います。「類さんが我が店にやって来てくれた」という、何か誇らしい気持ちが湧いてくるんですよね。しかも、滋賀県内のお店としては、「利やん」が一番最初。これが嬉しくないわけがありません。

■滋賀県大津に来ていただいたということからでしょう、お店のマスターは、類さんにビワマスの刺身と鮒寿司を出していました。類さんがおっしゃるに、鮒寿司はあまり得意ではなかった様ですが、この日出て来た鮒寿司にはとても喜んでおられました。そうなんです。きちんと漬けた鮒寿司は美味しいのです。撮影は6時から始まりましたが、予定の1時間を超えて3時間もかかってしまいました。どんな感じになるんでしょうね。楽しみです。いつ大津「利やん」が放映されるのか、よくわかりません。公式サイトの番組スケジュールで確認する必要があります。お店には、制作スタッフから連絡があるかもしれませんので、その時は、また報告させていただきたいと思います。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その4)

■今日は、水草問題プロジェクトの関連で、滋賀県庁琵琶湖環境部自然保護課の中井克樹さんに教えを請うために伺いました。中井さんの「本業」は、滋賀県立琵琶湖博物館の専門学芸員です。私もかつて滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していましたので、かつての同僚ということになります。中井さんは学芸員として勤務されていますが、外来生物の問題で全国的に活躍されています。ということで、滋賀県庁の琵琶湖環境部自然保護課の仕事も兼務されています。この日は、中井さんに、水草に混じってくる外来植物の取り扱いについて相談に行きました。

■沈水植物である水草と、オオバナミズキンバイやナガエツルノゲイトウのような外来水性植物は生息している場所が違うので、通常は混じることは考えられませんが、漂着する水草の中に混じっている可能性、そのリスクを見極めなければならないというのが中井さんのご意見でした。実際のところ、混入した外来植物を取り除くことは不可能です。水草は乾燥させると最後は分解していきますが、外来植物であるオオバナミズキンバイは種も作りますし、水草と比較してかなり丈夫です。またオオバナミズキンバイとナガエツルノゲイトウは乾燥しても普通に陸上で増えていきます。水中ほどの増え方ではありませんが、それでも増えます。ただし、通常から気をつけておいて引っこ抜いて適切に処理すれば問題は無くなります。もっとも、これらの外来水性植物が農地に入ると、根が深くのびて太くなってしまうようです。中井さんのお話しでは、ナガエツルノゲイトウは地下茎が生姜のように延びてしまうのだそうです。それらが、農地を耕す際に細かく切れて水路に入って流れていくと、小河川や琵琶湖での外来植物が繁殖してしまう可能性があります。なかなか難しいですね。しかし、水路や河川、琵琶湖とは離れていて、例えば学校・幼稚園・保育園などの花壇、公園の花壇、街路樹の根本の花壇のように、しっかり関係者が管理して引っこ抜くのであれば、それほどの心配は無くなります。中井さんからそのようなアドバイスをいただき、少し安心しました。

■関係者と今立ち上げようとしているプロジェクトでは、琵琶湖の有効利用されていない水草問題を、南湖に繁茂する水草と、浜に漂着する水草に分けて考えています。前者は、滋賀県によって刈り取りの努力がなされています。後者は、腐敗して悪臭を発生させます。迷惑問題です。その浜に漂着する水草を腐敗しないように引き上げて、乾燥させ、地域の関係者の協働により、学校・幼稚園・保育園などの花壇、公園の花壇、街路樹の根本の花壇等で有効利用することができればなあと思うわけです。漂着した水草を有効利用することは、地域社会の中に「小さな循環」の仕組みを作り上げるとにもなります。このような地域社会内部での小さな循環は、物質循環的にも理にかなっています。それだけでなく、身近な自然環境である砂浜や琵琶湖の環境に関心を持つことや、環境教育や地域住民の琵琶湖への関心の喚起にも繋がるのではないかと思います。漂着した水草の有効利用に加えて、そのような「小さな循環」の仕組みの中には、たくさんの社会的な意味が発生してきます。

■プロジェクトでは、浜に打ち上げられた水草の地域社会内での有効利用に関する「小さな循環」仕組みとともに、県が刈り取っている南湖の湖底に生えている水草をどのように有効利用していくのかという「大きな循環」の仕組みも必要だと考えています。「大きな循環」の仕組みについては、まだ具体的なアイデアはありませんが、琵琶湖の環境問題のために何か取り組みたいとお考えの様々な企業の方達から、また水草をこういう風にしたらみんなで楽しみながら有効利用できるのにといった消費者目線からのアイデアをお持ちの個人まで、様々な立場の方達、通常ではかなかなか出会うことのない方達が、このプロジェクトの中で出会い、それぞれの方達の持ち味が活かされる横の連携が生まれたら素敵だな〜と思っています。

■短い時間でしたが、中井さんからはいろいろご教示をいただくとともに、私たちのプロジェクトの考えに共感していただくことができました。ありがとうございました。私たちのプロジェクトは、始まったばかりのヨチヨチ歩きの状況ですが、何か希望が少しずつ見えてきました。琵琶湖のことをいろいろ心配されてはいても、通常ではかなかなか出会うことのない方達が、このプロジェクトの中で出会い、それぞれの方達の持ち味が活かされる横の連携が生まれたら素敵やな〜と思っています。