大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」が再開しました。

◾️大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」が、昨晩より再開しました。お店には、亡くなったマスター光山 幸宏くんの小さな写真が飾ってあります。「利やん」の常連の皆さんの焼酎ボトルが置かれたコーナーに、さりがげなく飾ってあります(私のボトルもあります)。まるで、いつものように常連さんたちとおしゃべりしているかのようです。ここのコーナーからは、お店の中の様子もよくみえます。

◾️写真の後ろには、この店のランニングチーム「チーム利やん」のチームメイトである伴政憲さんが、入院中の光山くんに贈った激励の色紙も飾ってあります。「びわ湖レイクサイドマラソン」と「びわ湖チャリティー100km歩行大会」(びわ100)に、「チーム利やん」のユニフォームを着て走る/歩く宣言をされています。今回の「びわ100」では、伴さんも私も完歩しました。「びわ100」の時、少しの距離を一緒に歩いた県庁の部長さんは「代々お世話になってきた」と話されていました。大丈夫。これからもお世話になってください!! ちなみに、県庁の人たちは「利やん」のことを、「としやん」(正式名称)ではなく「りーやん」と呼びます。「りーやん」は永遠に不滅ですよ!!

「利やん」のマスター光山くんのこと

◾️大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のマスター光山幸宏くんが、昨日、逝去されました。享年54歳でした。すでに、fbの友達の方たちの投稿を通じてご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私も、光山くんに対する自分の思いを、少しだけ投稿させていただきたいと思います。

◾️光山くんとは、15年前、私が龍谷大学に赴任した年からのお付き合いになります。それ以前にも、「利やん」に行ったことはありますが、おそらく25年ほど前になると思います。当時の上司に連れられて数回行きました。数回でしたが、この店の名物である「だし巻き豆腐」が大変美味しく、記憶に強く残っていたので、龍大に赴任した後も、大変懐かしくなり店に通うようになったのでした。始まりは、店主と客との関係ですが、その後はそのような関係を超えて友人として仲良くしていただくことになりました。また、仕事に関連してもいろいろお世話になりました。私も光山くんの思いに応えてきましたが、彼もいろいろ私のためにしてれました。なぜそんなに親しくなったかというと、それはマラソンがきっかけでした。

◾️来年の2月で第10回になりますが、「びわ湖レイクサイドマラソン」が開催されることになった時、光山くんが私に何度も言うのです。「なあ、フルマラソンって走りたくないか。人生に1度で良いからフルマラソン、走りたいねん。でも、急には無理やし、まずはこの『びわ湖レイクサイドマラソン』に参加しようと思うやんけど、ワッキーも一緒に走ろうや」。当時、私はマラソンなんて走るつもりは全くなかったのですが、仕方なく光山くんの強い要望に「付き合う」ことにしたのです。第1回目の「びわ湖レイクサイドマラソン」に合わせて急遽結成された「チーム利やん」は、光山くん、読売新聞の青野さん、共同通信社の原さん、そして龍谷大学の同僚である原田先生、そしてお店の常連である小島くん、そして私の6名で走りました。

◾️その後、「チーム利やん」は、頑張ってアスリートランナーをスカウトするなどして、存在感を示すランニングチームに発展することになりました。2012年には、光山くんと一緒に、高島市で開催された「高島栗マラソン」(ハーフマラソン)に出走しましたが、その後、光山くんは走ることができなくなりました。甲状腺癌がみつかったからです。

◾️光山くんは、手術、放射線治療、抗がん剤治療に取り組みました。大変、きつかったと思います。しかし彼は、そのような状況の中でも、自分の店である「利やん」で働き続けました。たまには、店を臨時休業してしっかり身体を休めればとも言いましたが、彼は、絶対に休業することはありませんでした。そのような状況が今年の夏まで続きました。最後は、癌が左手の神経に転移して動かなくなっていました。「ワッキー、俺はそう簡単にはくたばらへんで」と言っていましたが、身体は次第に弱って行きました。

◾️そのように、かなり身体が弱まる前ですが、ある時、遅くまで店にいた時がありました。「終電がなくなるし、そろそろ帰るわ」というと、「ちょっと待っといて、自分が車で送っていくから」というのでした。車の中では、現在の病状について説明してくれました。かなり深刻な状態になっていました。それからしばらくして、病院での診断の結果を、店の別館に私を呼んで説明してくれました。奥様もおられました。奥様は泣いておられました。さらに深刻な状況になっていることを説明してくれました。続いて、店員さんたちにも状況を説明されました。

◾️最後の入院では、3回ほどお見舞いに行きました。とてもしんどそうにしていましたが、ベッドに座り、その横に私を座らせて、光山くんはすでに声を出せない状態になっていたので、筆談でコミュニケーションをしたのです。その際、光山くんは突然「原田先生」と紙に書きました。「原田先生に会いたいんか」と聞くと、うなずきました。もちろん帰宅して原田先生にご連絡を差し上げました。おそらくですが、光山くんは頑張って治療をしながらも、何か思うところがあったのだと思います。相当に、身体が弱っていましたから。

◾️ところで、お店の方ですが、自分が料理をできなくなることを予測していたのか、店員さんを猛特訓して、店のこだわりの味をきちんと伝授していたのでした。だから、光山くんが入院していても、私たち常連客はお店に通い続けることができました。

◾️昨日のことです。3年生のゼミをしている際に、突然、携帯電話がなりました。光山くんからでした。でも、携帯電話の向こうの声は、奥様のものでした。奥様は少し泣きながら、「今日の昼に主人が亡くなりました」とおっしゃいました。昨日は朝から、授業が終わったらまた病院にお見舞いに行こうと思っていたところだったのに…間に合いませんでした。奥様からの悲しいお知らせをいただくことになってしまいました

◾️今日は、お通夜でした。ものすごくたくさんの弔問客の皆様が参列されていました。光山くんの戒名は、実に光山くんらしいものでした。お店の「利やん」の「利」と、彼が大ファンだったヤクルトスワローズの「燕」の文字が入っていました。棺の中の光山くんは、あれだけ病気と闘ってきたにもかかわらず、実に穏やかな表情をされていました。明日は、葬儀です。葬儀にも参列させていただこうと思っています。光山くん、そして光山くんの店である「利やん」は、私の人生にとってものすごく大きな位置を占めていました。今は、何かぽっかり心に穴があいたような気持ちです。

◾️自分の頭に浮かんでくることを書きました。いつものことなのですが、まとまりのない投稿で申し訳ありません。

我がサードプレイス「利やん」の最近

◾️先日のことになりますが、ある大切な用事があって写真の3人が集まりました。もちろん、用事を無事に終えた後は、大津駅前のいつものに居酒屋「利やん」へ。こちらの皆さんは、職場の同僚ではありますが、それよりも私にとっては、この居酒屋「利やん」のランニングチーム、「チーム利やん」のチームメイトといったほうがビッタリきますね。来年の2月最後の日曜日は第10回「びわ湖レイクサイドマラソン」です。私以外のお二人は、トレイルラン等で活躍されるアスリートです。これまでも、「チーム利やん」でエントリーして立派な成績を残してこられました。が、しかし。今回は、お二人は年代別での1位になるぞと宣言されています。すごいです。

◾️私はといえば、この「チーム利やん」では一応「(なんちゃって)キャンプテン」=世話係…なんですが、今年の「レイクサイドマラソン」以来、一度も走っていません。これはさすがにまずいです。昨年はホノルルマラソンに出場するという目標があったので、それなりに練習をしていたのですが、今年は目標がなかったこともあって、このだらしなさです。これから、気持ちを入れ替えて、しっかり練習を積みたいと思います。

◾️それにしても、この居酒屋「利やん」、私にとって大切なサードプレイスです。「サードプレイスって何?」という方は、ぜひ以下のエントリーをご覧いただければと思います。

月餅

◾️今日は、職場で大学院・博士後期課程の院生やオーバードクターの皆さんの「中間報告会」が行われました。長らく指導してきた中国からの留学生(とはいっても、中国の大学で教員をされていますが)、お土産に月餅を持参してくれました。ありがとう。「杏花楼」というのは、上海の老舗の月餅のメーカーのようです。中国では、中秋節の頃に月餅を知り合いに送り合う、そういう習慣があります。中秋節は、旧暦の8月15日のようですが、新暦にナルト9月から10月のあたりとのこと。今年は、9月24日だったようです。食べるのは昔からのように思いますが、送り合うのは比較的最近のことかな…。なんだか日本のバレンタインのチョコレートのようですね。もし、そうならば、日本のように義理チョコのようなものがあるのでしょうか。義理月餅だな。

韓国での食事

◾️8月9日から11日まで、韓国に出張してきました。韓国の環境保全に取り組む韓国の各地域のNGOや、河川の環境保全に関心のある市民の皆さんがたくさん集まる「2018 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム」のなかのシンポジウム「統合水管理のための面点汚染源の管理政策と住民参加方法」で報告をするためです。

◾️木浦(モッポ)に到着した9日の夕刻は、街中のシーフードのお店に夕食を食べに行きました。この土地の有名店です。今、旬のものをいただきました。「二べ」の刺身です。この魚はスズキの仲間で、関東では「イシモチ」、関西では「グチ」と呼ばれるようです。この刺身を、サンチュやエゴマの葉に乗せて唐辛子やニンニク、味噌やその他の調味料を加えて、丸めて口の中に放り込みます。美味しい!! もちろん、ビールや焼酎もいただきました。写真のお2人は、向かって左が韓国の中央大学大学院生の張さん。右が今回お世話になっている韓国のNGOのスタッフである金さん。金さんには、これまでも韓国の面源負荷(ノンポイントソース)に関するシンポジウムで報告する際にはお世話になってきました。

◾️話しはかわりますが、私を木浦まで案内してくれた張さんは、独学で日本語を勉強している人です。きっかけは、日本のゲームやドラマだと言っていました。ただ、難しい話しになると会話ができなくなるので、その場合は、「現代的筆談」で行いました。私が、Googleの翻訳昨日で日本語をハングルに翻訳し、張さんはご自分のスマホのアプリに韓国語を話して日本語に翻訳する。これが結構役に立つんですね。驚きました。すごいな。10年後はどうなっているでしょうね。

◾️こちらの写真は、10日の夕食です。フォーラムに参加した方達が、テーマごとに分散してバスに乗って木浦市内のツアーに出かけました。私たちのグループではツアーのあと、街中のシーフードの食堂で夕食をとりました。メインは海鮮ピビンパップ(ビビンバ)で。シーフードと野菜と甘辛い調味料を和えた具をご飯の上に乗せて、スプーンで搔き回します。何度も何度も、ご飯が真っ赤になるまで搔き回します。「こんなものかな」と自分で適当な量を乗せて混ぜていると、横に座っておられたフォーラムのスタッフの方から、「それでは少ないです。もっとたくさん入れないと美味しくないですよ」とアトバイスをいただき、さら具を乗せて、再度搔き回しました。真っ赤です。この海鮮ピビンパップ以外にも、煮魚や焼き魚、そしてキムチが出てきました。美味しくいただきました。

◾️最終日、11日の昼食はソウル駅内の食堂でいただきました。この食堂は入口が2つあるんですが、中は繋がっています。左は日本風のメニュー、右は韓国料理のメニュー。一緒にいた張さんと私たちは、韓国料理を頼みました。メニューは限られているのですが、その中から、プルコギ鍋とでもいうのかな、そんな感じの料理を選びました。張くんのお勧めでもあります。これが最後の韓国料理になりました。

◾️毎日、毎食、唐辛子の効いた韓国料理ばかりを食べていたので、口は大丈夫ですが、消火器はかなりびっくりしています。それから出口も…。もう少し滞在していれば、慣れてきたのかもしれませんね。鍋の前には、三種類のキムチが。これについては、お代わり自由なんですね。ところで、周りを見回すと、日本風のメニューを楽しんでいる人たちがかなりいました。横には、若い兵隊さんが3人座っていましたが、天ぷらうどんや蕎麦でした。トンカツを食べている人もいました。こちらでは、トンカスと発音しますけど。それから、老人3人組は、ざるそばを食べておられました。わさびの色は、思い切り緑なんですよね〜。現代韓国社会の食文化、なかなか奥深いです。次回、韓国を訪問する時は、もう少し時間をかけて滞在したいと思います。

父の日

■先日の日曜日は父の日でした。父の日の前に、大阪に暮らしている娘から「太陽のタマゴ」が届きました。高級なマンゴです。この「太陽のタマゴ」が届いたことで、「あっ、そうや父の日なんや」と気がつきました。娘も息子も、社会人になってからは、毎年、何か父の日にプレゼンをしてくれます。もちろん、誕生日や還暦のお祝いもしてもらいました。本当に、ありがたいですね。

■さて、今年のプレゼントである「太陽のタマゴ」、高級品であることはわかっているのですが、どんな風に生産しているのか、そのことを一度も考えずにパクパクと食べてしまっていました。生産地は宮崎県。宮崎県の「みやざきブランド推進本部」のホームページを覗いてみました。次のように説明してあります。

宮崎のマンゴーは、「完熟」にこだわり、樹上で熟し自然に落果したものだけをネット袋でキャッチし収穫します。一度食べたら忘れられない、トロピカルで濃厚な甘みが多くのファンを魅了しています。

どんな果物でも、母なる樹の栄養をたくさんもらっておいしくなるため、樹から離れるときが一番おいしいのです。完熟マンゴーは、その瞬間を逃さないように一つひとつの果実をネットで包み、果実がネットに自然に落果するのを待って収穫します。産地では、この方法により、マンゴー本来のおいしさ、香りを十分に蓄えた果実を消費者の皆様に安定的にお届けできるように、計画的な生産出荷に努めています。

■なるほど、手間暇をかけて生産されているのですね。ネットで包んで、自然に落果したものをキャッチするのか。そうやって完熟させるんですね。どうりで美味しいはずです。ただし、この美味しいマンゴ、人によってはかぶれるらしいですね。というのも、マンゴはウルシ科の仲間だからだそうです。

「2018きき酒会」(びわ湖大津プリンスホテル)

▪️先日の日曜日、滋賀の老人ホームに入所している老母の見舞いに行った後、「びわ湖大津プリンスホテル」に行くことにしました。酒の卸会社である(株)エスサーフ主催の「2018きき酒会」が開かれていたからです。この「きき酒会」は毎年開催されているようですが、私は今回が初めて参加でした。滋賀県の蔵が19、滋賀以外の近畿の蔵が17、北信越・中部・中国・四国・九州の蔵が13、あわせて49の日本酒の蔵が揃いました。それぞれの蔵にブースがあり、そこで様々な種類の酒を試飲をさせてくださるのです。素晴らしいですね。ということで、滋賀の酒から始めることにしました。まずは、「北船路米づくり研究会」でお世話になっている平井商店さんへ。平井商店さんからスタートして、気になる蔵元の酒を順番に試していきました。もちろん、すべての酒を利き酒することなどできません。小さなガラスのお猪口で「利き酒」をするのですが、数が進むと酔いが少しずつまわって調子が出てきました。

▪️調子が出てきたので、日本酒以外にも手を出してしまいました。9つのワイナリー、焼酎や泡盛はなんと37もの蔵がブースを出しておられました。日本酒でほろ酔い状態になっていましたので、少しだけを選んで味わってみました。しかし、たまたま知り合いのアサヒビールの社員の方にも出会い、半ば無理やりアサヒビールのブースにも連れて行かれました。そして、アサヒビールが国内で販売されているジンやウイスキーにも手を出してしまいました。こうなると「利き酒」のレベルを超えてしまいますね。

▪️会場では、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のご常連の皆さん、社会学部の地域連携教育プログラム「大津エンバワねっと」でお世話になっている中央学区の皆さん、「しがNPOセンター」の職員さん、「大津ジャズフェスティバル」の実行委員だった方、いろんな方達にお会いすることができました。そうそう、龍谷大学農学部食品栄養学科で教員されているF先生にもお会いしました。日本酒の話しはもちろん、そこから滋賀の農産物、農業振興や地域連携がらみの話しもすることができました。酒は人をつなぎますね〜。

「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)

■2月3日のことになりますが、深草と瀬田キャンパスで、「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)が開催されました。私のゼミを昨年の春に卒業したKくんも、在校生に自分が勤務している職場や就職活動等についていろいろレクチャーしていたようです。キャリアセンターからは「Kくんがやってくるので、『勉強会』が終わった後の懇親会にぜひ出席してください」との連絡がありました。キャリア主任ではありませんが、せっかくですので私も出かけてみることにしました。そうすると、「勉強会」が終わったばかりのKくんにたまたま出会うことができました。ところが、「お父さんの代わりに地域の会議に出なくてはいけないので、懇親会は出られない」というのです。あら、残念ですね。でも、仕方がありません。地域の会議にも、お父様の代理出席ができるようになったんですね。チラリとでもKくんに会えてよかったです。

■2月3日のことになりますが、深草と瀬田キャンパスで、「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)が開催されました。私のゼミを昨年の春に卒業したKくんも、在校生に自分が勤務している職場や就職活動等についていろいろレクチャーしていたようです。キャリアセンターからは「Kくんがやってくるので、『勉強会』が終わった後の懇親会にぜひ出席してください」との連絡がありました。キャリア主任ではありませんが、せっかくですので私も出かけてみることにしました。そうすると、「勉強会」が終わったばかりのKくんにたまたま出会うことができました。ところが、「お父さんの代わりに地域の会議に出なくてはいけないので、懇親会は出られない」というのです。あら、残念ですね。でも、仕方がありません。地域の会議にも、お父様の代理出席ができるようになったんですね。チラリとでもKくんに会えてよかったです。

■懇親会では、「大津エンパワねっと」で指導した社会学部のHさんやDくんと会うことができました。病院のメディカルソーシャルワーカーや福祉施設の相談員として活躍している様子でした。もう卒業してから6年経つそうです。社会人として働き始めると、みんな大人になりますね。喋り方、話しの内容、表情、立ち振る舞い…。「大人の雰囲気」「大人のオーラ」があふれています。それから、指導はしていませんが、原田先生のゼミ生だったTさんが挨拶に来てくれました。「facebook上での原田先生とのやりとりをいつも拝見しています」とのことでした(そうか、油断できんな…)。Tさんは鉄道会社に勤務されているそうです。そのうちに車掌や、試験に受かる必要がありますが運転士の仕事もやるのだそうです。わたくし、少し「鉄」が入っていますので、「おっ!すごい」「かっこいい!」と思ってしまうわけですけど(^_^;。短い時間でしたが、卒業生の皆さんと交流できました。教員は、卒業生と会って話す機会がもっと必要ですね。今日は、そう思いました。ゼミの同窓会は時々卒業生が開催していますが、学部単位でもっとこういう機会があればと思いました。

■帰宅後は、節分ということで恵方巻きをいただきました。いつから恵方巻きなんて言い出したのでしょうね。ここ20年ほどのことだと思うけど、すっかり定着したみたいです。いつもは買っているんですが、今年は我が家で恵方巻きを作ってくれました。海鮮の太巻きです。カットしてあるのは、海鮮抜きになります。海鮮の太巻き1本をいただくと、もうお腹いっぱいになりました。

天然「鹿カツカレー」

■今週の月曜日、滋賀県長浜市早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関してお話しを伺いました。その日の昼食は、お話しくださった皆さんのお1人、松井賢一さんにお誘いいただき、全国でチェーン展開している「CoCo壱番屋 長浜8号バイパス店」でカレーをいただくことになりました。「CoCo壱番屋 長浜8号バイパス店」は全国チェーン店ですが、滋賀県では、「CoCo壱番屋」のフランチャイズを展開する株式会社アドバンスが経営されています。さて、なぜ松井賢一さんがお誘いくださったかというと、株式会社アドバンスさんと松井賢一さんとが共同開発した「天然「鹿カツカレー」」を、この季節限定でいただくことができるからです。こちらのカツになっている鹿肉は、余呉と長浜で獣害対策として駆除された鹿の肉が使用されています。ジビエカレーとして、非常に美味しくいただきました。鹿の「命」をいただきました…という気持ちになりますね。

■松井賢一さんは、鹿肉の「プロ」です。すでに『うまいぞ!シカ肉―捕獲、解体、調理、販売まで 』や、『いけるね!シカ肉 おいしいレシピ60』を出版されています。知人で、宮崎県の山村にお住いの女性も松井さんの鹿の本の愛読者でした。そのことfacebookの私の投稿へのコメントで知ることになりました。こんなコメントです。「宮崎の山の中で農業をやっているのですが鹿や猪の食害に悩まされ夫が狩猟の免許をとり鹿や猪を捕獲しています。鹿肉料理のレパートリーが少なくて。松井さんの本は重宝しています。ありがとうございます。鹿肉ハンバーガーを作ったら子ども達に好評でした。マクドナルドよりずっと美味しいって」。全国に松井さんの著書の愛読者がおられるようですね。

「湖東・湖北ブロック」新年会

■滋賀に転居して、もうじき丸2年になります。そろそろ、母校・関西学院大学の滋賀にある同窓会組織にも参加させていただこうと思うようになりました。滋賀県庁の仕事を通じて知り合った県職員の方が、たまたま母校の先輩だったことから、その先輩にお願いをして同窓会組織を紹介していただきました。そして、昨日は、とうとう関西学院同窓会滋賀支部の「湖東・湖北ブロック」新年会に参加させていただくことができました。

■これまでこの新年会は、湖東・湖北ブロックの会員の皆さんだけで開催されてきましたが、今回は、滋賀支部の皆さん全体に呼びかけて開催されたようです。私自身は、まだ、滋賀支部全体の総会にも出席しません。それなのに、ブロックの新年会には参加させていただく…なんだか変則的だけど大丈夫なのかなとちょっと心配になりましたが、先輩や同窓の皆様に暖かく迎えていただきました。私としては珍しく、きちんとネクタイ(関西学院の校章の入ったレジメンタルタイ)を締めて参加させていただきました。

■会場は、近江八幡市白王町にある「やまじん」さんでした。1日に1組・完全予約制の隠れた名店なのだそうです。店主さんのお話しでは、秋篠宮殿下が琵琶湖博物館の歴代の館長と一緒に来店されたことから、多くの人に知られるようになり、しばらく先まで予約が埋まってしまうような状況になっているのだそうです(秋篠宮殿下はナマズの研究で有名ですが、琵琶湖や琵琶湖博物館との縁も深い方なのです)。こちらのお店は琵琶湖の沖島出身の店主さんが経営されています。沖島で、佃煮の加工をやっておられた山甚水産が、この白王町で直売店を経営され、直売店に隣接したところで料理店「やまじん」も経営されているのです。

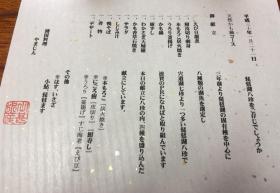

■今日のお料理は「天然かも鍋コース」でした。献立をご覧ください。鴨料理と琵琶湖の幸が盛りだくさんです。「かも鍋」を中心に、琵琶湖の恵みを楽しみました。ただし、写真を撮ることよりも食い意地が張ってしまい、あるいは同窓の皆さんとの話しに夢中になってしまい、メインの料理、「かも鍋」を写し忘れています。残念。少し写真の料理を説明します。トップの写真は、お分かりだと思いますが「ふな寿司」です。非常に上品に仕上がった「ふな寿司」でした。「ふな寿司」というと、よくある「臭い」というイメージから拒否される方が多いわけですが、一度口にされてみてはどうでしょうか。きちんと下処理して丁寧に漬け込んだ「ふな寿司」は、まったく問題がありません。あえて言えば、酸味と旨味が調和した、魚のチーズという感じでしょうか。

■カモは天然ですが、琵琶湖のカモは禁猟なので獲ることができません。新潟産のカモだそうです。こればっかりは仕方ありません。もっとも、禁猟になるまでは琵琶湖でも鴨猟が行われていました。私の知る限りでは、沖島の漁師の皆さんが、餅捕縄を使って獲っておられたように記憶しています。さて、献立の説明をご覧いただきたいのですが、そこには「琵琶湖八珍」(びわこはっちん)の解説が書かれています。この「琵琶湖八珍」については、このブログの「琵琶湖八珍「琵琶湖は、ほんに凄い!」と「琵琶湖八珍「ビワ・コ・ハ・ホン・ニ・ス・ゴ・イ」」というエントリーで紹介しています。ぜひご覧ください。

■上段右は、「鮒皮切り刺身」です。ニゴロブナの刺身です。私は山葵醤油でいただきましたが、非常に美味しい刺身でした。左上には、ニゴロブナの卵が添えてありました。もちろん加熱してありません。このままいただきます。この季節しか食べられないものだと思いますが、これは初めてでした。中段の左は「本もろこの炭火焼」、右は「うろりの釜揚げ」です。ホンモロコはコイ科の魚で琵琶湖の固有種、ウロリはヨシノボリの稚魚のことです。下段左は、鮒寿司の頭で作ったお吸い物です。これも非常に美味しいものでした。鮒寿司の頭から旨味がどっとお吸い物の中に出ています。しかも、鮒寿司を漬け込んだ飯(いい)の酸味がさっぱりした雰囲気を醸し出しています。下段右は、「かも香草石焼き」です。天然のカモから出た脂をネギが吸い取りつついい塩梅に焼けています。どれも非常に美味しかったのですが、すでに書いたように肝心の「かも鍋」の写真を撮り忘れてしまいました。食欲に負けてしまいました。

■今日はいろんな出会いがありました。お隣の席に座られた大先輩Kiさんは、文学部・昭和36年卒とのことでした。昭和36年というと、私はまだ3歳です。Kiさんは現在79歳ですが、現役で会社を経営されています。とてもお元気です。「甥が龍谷大学で職員をしている、テニスが大好きで…」ということで、お名前を確認するとN課長でした!N課長にもfacebookで連絡して、みんなで「世間は狭いですね」と驚きあいました。所属していた関西学院交響楽団の後輩のKiくんの同級生の友人、Kuさんにもお会いしました。KiくんもKuさんも、大学に3つある男子寮の1つ、静修寮に入っておられました。私は、寮生ではありませんが、よく後輩のKiくんの部屋に泊まっていたのです。そのようなこともあり、Kuさんには、学生時代に寮でお会いしているとのことでした。私はすっかり忘れてしまっています。いけません…。こちらは、LINEを通じてKuさんがKiくんに連絡を取ってくれました。こちらも、びっくりです。そのほかにも。大変珍しい苗字のAさんは社会学部の後輩にあたる方ですが、龍谷大学のA課長と同じ苗字。遠いところでルーツは繋がったりして…と思い、A課長にfacebookで連絡させてもらいました。いろいろありますね〜。

■今日は、またまた素敵な方たちとの出会いがありました。ありがたいことです。次回の湖東・湖北ブロックの集まりは7月、再び今日の「やまじん」さんで湖魚料理を堪能することになりました。ところで、職場にも、龍谷大学新月会という同窓の集まりを作ったのですが、こちらもそろそろ開催しないと行けませんね。