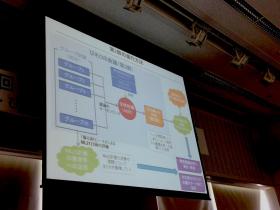

「大津市協働提案制度 テーマ型提案事業」の中間報告会

■昨日は、「大津市協働提案制度 テーマ型提案事業」の中間報告会でした。全部で、8つの協働提案事業の中間報告をお聞かせいただきました。事業の実施形態の内訳ですが、実行委員会形式が1つ、共済が3つ、補助が3つ、人的・物的支援が1つでした。人口減少社会が到来し、これからはますます協働が求められることになるように思います。昨日の発表会の後にお話しさせていただいたことです。メモとして残しておきます。

【発見を活かす】

■協働事業の途中で様々な発見や気づきがあったことと思いますが、それを事業計画の見直しや来年度の事業に活かして行って欲しいと思いました。

【仲間を増やす】

■事業のサービスの受け手であった方達が、途中から、その事業に参加・参画していくような方法を見つけ出してください。

【協働の深化】

■事業形態は違うけれど、協働により事業を進捗させていく際に課題や障害が発生します。それらを乗り越えるときに、協働は深化していくのではないでしょうか。限れられた予算の持つ価値を、協働を深化させ、汗と知恵によって何倍もの価値にしていけたら素敵だなと思います。これからの時代、協働を進めていくことは、行政職員にとって大変必要とされる能力になるはずです。そのような協働を市民と一緒に、どのようにデザインして育んでいくのか、とてもやりがいのあることだと思います。

【成果の見える化】

■事業の成果ができるだけ、多くの人にも理解できるように、具体的な根拠をあげて自己評価していただきたいとも思いました。

「大きな志しの元で」。事業にはそれぞれ取り組みの目的があるわけですが、それらの目的を、さらに大きな志しの元に位置付け直してみると良いのではないかと思います。自分たちは何のために取り組んでいるのかが、より明確になります。

第4回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

■この2週間、ブログを全く更新できていません。ご覧くださっている皆さん、申し訳ありませんでした。おでんの次は、「びわ100」です。

■10月21日(土)・22日(日)の両日、第4回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加しました。今回は、強烈な台風がやってきていることがわかっていました。前日の20日(金)には、大会事務局からは、LINEを通して「低体温症」に注意「勇気あるリタイア」も大切との連絡が入りました。気持ちは全く盛り上がりませんでした。今回も、滋賀県庁の職員の皆さんと「世界農業遺産のアピール」をするはずなんですが…。去年は2日、徹夜で159,452歩きました。周りのみなさんには、絶対に無理をしてはいかんと言われていました。そう言われると、すぐに弱音を吐いてしまいそうになるわけです。

■こんなに強烈な台風が近づいて来ているのだから、大会は中止だろうと思っていると、「予定通り開催する」との連絡がLINEで届きました。やはり気持ちは盛り上がりません。雨の中を100kmも歩くのかと思うと、どうしても辛い道中のことばかりが頭に浮かんできます。まあ、そんなことを考えていても仕方がありません。出発地点の長浜に始発の電車で向かいました。

■私が長浜に到着した時は、すでに滋賀県庁の「世界農業遺産申請チーム」や農政水産部の皆さんが集まっておられました。また、研究上でお付き合いのある京都大学大学院地球環境学堂の西前出先生、西前出先生が指導されている博士課程の時任美乃理さん、そして滋賀県立琵琶湖環境科学研究所センターの淺野悟史くんにも応援に来ていただきました。西前研究室からは、原裕太くんも参加したので、私も含めて応援に来てくださっていたのです。時任さんは、博士論文の執筆で忙しい中、わざわざ手作りの応援グッズで励ましてくれました。時任さん、ありがとう(記念に、ください!)。

■スタート時は小雨でしたが、そのうちに本格的に降り始めました。ニコニコ笑って3人で写っている写真、滋賀県庁の水産試験場の職員の方に撮っていただきました。ありがとうございました。この辺りは、20km地点。雨が降っているとはいっても、まだまだ元気です。昨年は、かなりスピードを上げて歩きました。そのため、50kmを超えたあたりから、調子を崩してしまいました。また、足裏にたくさんの肉刺も作ってしまいました。ということで、今回はタイムよりもとにかく完歩ということで、ゆっくりしたペースで歩くことにしました。

■ゆっくりしたペースでも雨の中でのウォーキングですから、次第に、雨がシューズの中に、さらには靴下に染み込んで来ます。それでも、近江八幡市にある32kmの第1チェックポイントあたりは、まだまだ元気がありました。といいますか、一番、快調に歩いていたんではないでしょうか。調子が狂い始めたのは、その後です。歩道は全て舗装されているのですが、雑草が生えているためか水はけが悪く、平らに見えても凹みがあり、あちこちに大きな水たまりがあるのです。その水たまりで、足はグショグショになってしまいました。こうなると、足がふやけてきます。肉刺ができやすい状態になってしまうのです。52kmの第2チェックポイントでは、足が白くふやけてしまい、最悪の状態になりました。

■こんな最悪の天候の中なのですが、わざわざ私を応援に来てくださった方たちがおられます。第1チェックポイントでは、西前研究室の皆さんが、再び、応援のために待っていてくださいました。龍谷大学の職員で、大津駅前のいつもの居酒屋のランニングチーム「チーム利やん」のチームメイトである、奥村康仁さん、竹之内正臣さん、世雄理博さんは、第2・第3チェックポイントに応援に来てくださいました。立派なアスリートのお3人に、わざわざ真夜中に応援に来ていただき、とっても嬉しかったです!ありがとう、元気が出ました!! また、今年は参加されていませんが、昨年、私と一緒に歩いてくださった滋賀県庁農政水産部の亀甲武志さんも、第2チェックポイントの後のエイドステーションに来てくださいました。皆さんに、心より感謝いたします。

■第2チェックポイントでは、今回の「びわ100」のハーフコース50kmウォーキングに参加された龍谷大学RECの職員の皆さんともご挨拶をさせていただきました。私が「びわ100」に参加すると同僚から聞いて、それでは私たちもと今回はハーフの50kmに挑戦されることにされたのだそうです。こういうのって、なんとなく嬉しくなりますね。

■第3チェックポイントに来てくださった世雄さんは、私の様子を見て、これはゴールするのはなかなか厳しいなと思われたようです。そのぐらい、疲労困憊していたのですね。しかし、疲労困憊していても、昨年と同様にゴールに向かって一緒に歩いてくださる方がおられました。滋賀県庁の山元雅司さんです。山元さんとは、無理をせず、チェックポイントにマッサージのサービスがあれば必ず受けて、前に進んでいこうと約束していました。第4チェックポイントの石山寺のあたりでは、かなり休憩をとりました。ここからは、ゴールまではあと17kmほどになります。最後の第5チェックポイントはびわこホールの所になります。昨年もそうでしたが、ここから残り10kmが大変になります。そのタイミングで応援に来てくださった方がおられました。滋賀県庁農政水産部の酒見浄さんです。奥様と職場の上司の方と一緒に応援をしに来てくださっていたのです。酒見さんは、びわ湖ホールの直前に車を止めてタープを張り、キャンプ用のテーブルと椅子を置いて、山元さんと私を招いてくださいました。暖かいお汁粉とフルーツをいただきました。疲れている身体が元気になりました。酒見さんも、「びわ100」にエントリーしておられました。本当は一緒に歩いているはずだったのですが、強烈な台風がやって来たため、防災関係のお仕事があり、やむなく参加を取りやめられたのです。残念ですね。

■びわ湖ホールの第5チェックポイントをスタートした後、今回は、雨で道路に雨水が溜まっていたため、横を走る車が飛ばす水を頭からかぶりながらのウォーキングになってしまいました。そうやって苦労しながらも、なんとかゴールのあるおごと温泉観光公園に到着することができました。ホットしました。もう歩かなくても良いのだと安心しました。心配していた足裏の肉刺も、1つだけですみました。もっとも、両足裏とも、肉刺はできていないにしろ、いつできてもよいような皮膚の状態になっていました。今回も、いろんな方達に励ましていただきながら、なんとかゴールすることができました。本当に、皆様、お世話になりました。

■歩数ですが、2日合わせて、160,257歩になりました。万歩計の左側が21日の記録、右側が22日の記録です。ウォーキング以外の歩数も入っています。ウォーキングだけの歩数だと、大体155,000歩程度でしょうか。棒グラフは活動量を示したものです。一日中歩いているので、真っ黒な壁ができています。しかし、ちょっとだけ隙間が生じています。これは、休憩して軽く食事を摂ったり、マッサージを受けているところです。22日の早朝は、どんと活動が低下しています。マッサージを受けているということもありますが、かなり疲れが増している状況かと思います。休憩が長引いたんですね。雨で身体が冷えて寒いし、なかなか辛かったです。ということで朝食はコンビニで味噌ラーメン(「すみれ」の札幌味噌ラーメン、カップラーメンですが…)。身体を温めて、残り17kmを歩きました。最後は頑張りました。15万歩歩くと、身体にもいろいろ変化が出ていました。まあ、こういう数値は瞬間のことですぐに元に戻るんですけどね。体組織計の数値です。内臓脂肪のレベルは、11が8に。体脂肪は20%から18%に。筋肉量と骨量が増えました。家庭用の体組織計ですので、どこまで信頼できるものなのかはわかりませんし、瞬間的なものでしかありませんが、まあ悪い方向には変化しなかったようです。

■以下、今回の反省点を、備忘録としてまとめておきます。

【練習編】

・昨年は、短い距離から順番に練習をしていったけれど、今年は、20kmと50kmだけでした。ランニングをしているからと、油断してしまいました。歩くのと、走るのとでは、やはり違うなと思いました。

・練習を積み重ねて、その時その時の身体の反応を確認しておくことが大切だと思います。特別なアスリートの方は別にして、普通の人は、距離が伸びると足腰に痛みが発生します。その痛みをあらかじめ経験しておくことも必要ですね。未経験のまま痛みを経験すると、精神的なダメージがあるかと思います。

・ランニングと同様、ウォーキングにおいても普段のストレッチが大切なんじゃないのかなと思います。勉強します。

・ウォーキングストックの使い方、とりあえずマスターしているつもりでしたが、肩関節の可動域が狭く(肩の関節が硬い)、肩甲骨のあたりの筋肉も硬いため、ウォーキングの途中で痛みが発生しました。下半身だけでなく、上半身のストレッチ等をしなければなりません。

【準備編】

・履き慣れたスポーツ用のソックスを、チェックポイントや休憩場所の数だけ、用意することが必要です。今回は、ウォーキングの仲間からそのことを教えていただき、複数用意しました。昨日のように大雨の場合は諦めるしかありませんが、そうでなければ、靴下を頻繁に取り替えることで足の状態を悪くせずに済むと思います。

・靴下だけでなく、着替えについても用意して、第2チェックポイントで預けている荷物とリュック等に分けて、チェックポイントごとに、うまく着替えができるように計画すれば良いのかなと思います。

・ウォーキングが昼から夜に移行すると、体温が奪われていきます。昨年は、低体温症のような症状が出てしまいました。発汗と保温の両方に優れているウエアってあるのかな。今は、ワコールのCWXシリーズを使っています。これも研究の必要ありです。

・今回は、台風の雨で、靴がビショビショになりました。多くの参加者の皆さんが、オーバーシューズを利用されていました。また、コンビニの買い物袋を利用して、オーバーシューズの代わりに使っておられました。靴の防水、どうすれば良いでしょうね。これも研究課題です。

・できるだけ身軽にと、トレラン用のリュックを使いましたが、ちょっと雨に弱かったですね。軽いけれども、雨にも強いリュックがいるのかなと思いました。

・今回使ったヘッドライト、少し明るさが足りませんでした。「びわ100」では、暗いところもあるし、車のヘッドライトが眩しくて、足元が見えなくなることもありました。重くなりますが、場所によっては小さく軽いフラッシュライトもあった方が良いかなと思いました。

【本番編】

・遠足の前日の子どものように、眠られませんでした。昨年、一緒に歩いた仲間からは、昨年もそうだったと聞かされました。忘れていました。毎日、飲酒していますが、これも眠れられなくなる原因の一つかもしれません。2度あることは3度ある…かもなので、用心しなければなりません。

・営養の摂り方。長浜に朝8時頃まで到着しようとすると、朝、何を食べたらいいのか。ウォーキングをしながら、途中のコンビニでも買うことができますが、事前には何を用意したら良いのか。あまり深く考えてきませんでした。これも、もう少し研究する必要を感じました。

・50kmを超えると、脚に痛みが出てきます。ウォーキングの途中で、ボランティアの方からマッサージを受けることができますが、自分でもマメにできることがあるのかなと思います。今回は、腿の付け根あたりが痛くなりました。付け根のあたりの腱が硬くなったようです。その痛みをどう緩和すれば良いのか。これも研究ですね。

・昨年と今年、共に70kmを超えるあたりから、足の裏の感触がおかしくなってきました。肉刺ができる前兆を感じます。今回は、水ぶくれした肉刺は1つだけでしたが、前兆を感じる部分は、他にも何箇所もありました。どうすれば、肉刺ができにくくなるのか。ワセリンを塗ることはしているのですが、それ以外に方法はないのか。検討の余地ありですね。

・練習編にも書きましたが、ウォーキングストックを使うためか、肩や背中に痛みが出ます。そうならないようにするには、何に注意すべきなのか。

まだまだ、あると思いますが、これが今頭に思い浮かぶ研究課題です。

【追記】

■第3チェックポイントまでは、滋賀県庁の職員の方2人と歩いていました。そのうちのお1人が本文中にお名前を上げさせて頂いた、山元さんです。もう1人の方は、残念ながら、足裏に肉刺がたくさんできたことからリタイアされました。その方と、昨日、仕事の関係でお会いしました。その時に、「70kmでリタイアして、不完全燃焼、なんだか気持ちがモヤモヤし続けている」とのことでした。お気持ち、わかります。来年は、また参加して完歩いたしましょう。

■西前研究室の原くん、残念ながら52kmでリタイア。苦しかったようです。来年、リベンジしましょう。

■今年の完歩率です。天候が悪く、かなり低くなっています。

★びわ100コース★

参加者668名・完歩者374名・完歩率56%

★ハーフびわ100コース★

参加者97名・完歩者87名・完歩率89.6%

★アスリートコース★

参加者47名・完歩者36名・完歩率76.6%

54kmウォーキング練習会

■先日、滋賀県庁の農政水産部の職員の皆さんと一緒に、琵琶湖の南湖・南郷をぐるっとウォーキングで1周しました。約54kmです。今月の21・22日の両日、第4回「びわこチャリティー100km歩行大会」が開催されますが、このウォーキング大会で、昨年に引き続き、職員の皆さんと「世界農業遺産」に関するPR活動を行なってきます。この日は、そのための練習会でした。職員の皆さんは、もちろん仕事とは別に、一県民として自腹を切って参加されるわけですが、PR活動をするということで仕事との絡みもあります。公務員がプライベートでもそこまで頑張るのか…というふうに感じられるかもしませんね。でも職員の皆さんは、そのことを楽しんでおられます。100kmという距離を歩くことを楽しもうと(自ら苦しみ挑戦しようと)されているのです。私も、滋賀県の世界農業遺産申請作業のお手伝いをしていることから、昨年から、職員の皆さんと一緒に、この100kmウォーキグ=「びわこチャリティー100km歩行大会」に挑戦させていただいています。

■朝、6時40分に滋賀県庁に集合しました。きちんと計画された練習会で、時計回りに湖西方面から回ることになっています。できるだけ本番に近いコースを歩こうとすると、右回りになります。本番は、長浜市をスタートして、彦根市、東近江市、近江八幡市、野洲市、守山市、栗東市、草津市を通過して大津市に入り、南郷の洗堰を渡って折り返した後は、大津市の中心市街地、そして最後は大津市の雄琴温泉でゴールというコースです。練習会のコースは、本番を事前に経験しておくという意味で、とても重要なものだと思っています。もちろん、100kmという距離を歩くための基礎脚力を養う目的もあります。正確には、脚力を養うというか、身体の苦しみや脚の痛みを事前に経験しておくということでしょうか。昨年も、県庁の皆さんと54kmの練習会に参加しました。50kmを超える距離を経験しておくと、100kmの完歩率が高まると聞いており、そのことを信じての練習会です。

■練習会ですが、40kmあたりまでは筋肉の痛みもなく普通に歩けていたように思います。しかし、40kmの前後から脚のあちこちに痛みを感じるようになりました。40kmというのは、琵琶湖の南湖を時計回りで進み、瀬田川に入ったあたりです。南郷の洗堰を折り返して最後は、足首や足の裏にも少し痛みを感じました。きついですね〜。本番はこの2倍の距離を歩くとになります。大丈夫かな…。昨年、初参加した時と同様に、どこかに不安があります。とはいえ、10人の皆さんと一緒に歩いたおかげで、練習会の54kmはなんとか歩き終えることができました。職員の方のスマホに入っているアプリの計測によれば、かかった時間は12時間28分。ここには、昼食時間や適宜休憩した時の時間も含まれています。ですから、歩くスピードは時速5km程度になります。

■ゴール後は、大津駅近くの銭湯で汗を流し、いつもの居酒屋「利やん」で練習会の打ち上げを行いました。銭湯の体重計に乗ったときは、やはり54km歩くと効果が出ているな…と思いましたが、打ち上げで生ビールを飲むと、ほぼ元に戻っていました(^^;;。

■ところで、滋賀県内にお住いの方であれば、「長浜からスタートして、南郷を経由して雄琴でゴール」というと、なんとなく距離感が掴めるかと思います。しかし、県外の皆さんには難しいですね。ということで、名神高速道路の大津SAから100kmというと、高速道路ではどこまで行けるのかを調べてみました。すると、関西空港までが104kmでした。2日かけて徹夜で大津から関空まで歩く…そんな距離になるわけですね。自分でも、改めてびっくりです。下の写真ですが、上段左は南郷洗堰で、右はゴールした県庁の入り口で撮ったものです。

■昨年の大会のことは、このブログの方で報告しています。以下をお読みください。

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」

【追記】

■今回の54kmのウォーキング練習会では、昨年の第3回「びわこチャリティー100km歩行大会」での経験から、「ノルディクウォーキングポール」を使ってみることにしました。「KIZAKI」というメーカーの製品です。2段伸縮のものです。事前にポールの使い方の練習をしていたわけではないのですが、色々試しながら使ってみました。前にある腕が後ろへ下がる瞬間、少しポールを後ろを押すような感覚になると良いようです。その時に、腰のあたりが前にグッと出てくるのです。推進力になっているわけですね。こう書くと腕に力が入っているように思われるかもしれませんが、そんなことはありません。というか、腕は振っているわけですが、ポール自体は緩く握っているだけです。力は抜いています。このポールを使うことで、100kmを歩くさい、足への負荷を減らすことができそうです。なかなかの優れものですね、これは。

初秋の伊香立でウォーキング

■昨日は午前中に、ウォーキングを行いました。「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」が、いよいよ来月に迫ってきました。昨年に引き続き、今年も、滋賀県庁の「世界農業遺産申請チーム&農政水産部」の職員の皆さんと100kmを歩きます。これまで再びフルマラソンを完走するためにランニングに取り組んできましたが、ウォーキングも練習することにしました。走るのと歩くのとでは、やはり違うような気がするからです。ということで19km弱歩きました。当初の計算では、20kmだったのですが…。また、途中で色々関心のあるところに寄り道したりしたので、ちょっとウォーキングに時間がかかりました。3時間弱。1,127kcalを消費しました。

■今月末に、滋賀県庁の「世界農業遺産申請チーム&農政水産部」の職員の皆さんと、50kmウォーキングの練習会があります。それまでにも35kmウォーキングしておく必要があります。月末の50kmウォーキングが完歩できれば、100kmはなんとかなる…はずです。

■ウォーキングだったので、少しゆとりがありました。コースは、大津市の堅田から比叡山と比良山の間にある丘陵地帯です。学区でいうと、伊香立学区になります。秋の山里の田園風景を楽しむことができました。ほぼ、稲刈りが終わりかけている段階でした。先日、伊香立のまちづくりに関して聞き取り調査を行ったのですが、その時に伺った野菜の直売所も確認できました。土日に営業しているようです。この野菜市を運営されている「香の里 粋に生きよう会」のこと、このブログでもご紹介できたらと思います。ちなみに、この伊香立のまちづくりに関して、公益財団法人滋賀県人権センターの月間情報誌「じんけん」に短い文章を寄稿しました。10月号になります。チャンスがあれば、お読みください。

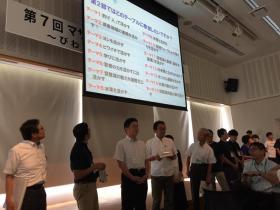

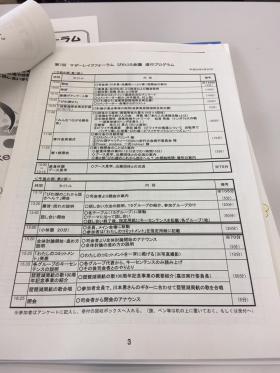

「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」

■8月26日(土)に開催された「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」に参加しました。毎年参加しています。この「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です」(マザーレイクフォーラムについては、こちらをご参照ください)。今年のテーマは、「びわ湖を活かし びわ湖と生きる」でした。

■8月26日(土)に開催された「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」に参加しました。毎年参加しています。この「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です」(マザーレイクフォーラムについては、こちらをご参照ください)。今年のテーマは、「びわ湖を活かし びわ湖と生きる」でした。

■午前中の第1部は「みんながつながる報告会」でした。最初の報告は、「淡海を守る釣り人の会」の皆さんから「釣り人による清掃活動」の報告でした。この団体の皆さんは、プラックバス釣りの愛好家の皆さんによって組織されています。ブラックバスは、外来生物、滋賀県では、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づいて、ブルーギルやブラックバスは「リリース禁止」になっており、駆除の対象にもなっています。一見、琵琶湖の環境保全とは正反対の立場のように見えないわけではありませんが、釣り人自らが琵琶湖の清掃活動に取り組む活動をされていることから、今年2月に開催された「淡海の川づくりフォーラム」では「マザーレイク賞」を受賞されました。「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合う」ことを話しあう場でもあります。そのような「びわコミ会議」にふさわしい報告だったように思います。「釣り人による清掃活動」の他にも、湖東地域の企業にお勤めの皆さん「生物多様性 湖東地域ネットワーク」による「『トンボ79大作戦』~湖東地域のトンボを救え!~」の報告、ヨシ業者さんである「葭留」さんによる「ヨシと造形」に関する報告、自転車でびわ湖を1周する「ビワイチ」を推進する滋賀県庁「ビワイチ推進室」による報告が行われました。また、1つ前の投稿にも書きましたが、今年も参加する「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の実行委員会、「びわカンゴルフコンペ」「Flower produce ichica」の関係者のも皆さんから寄付が行われました。

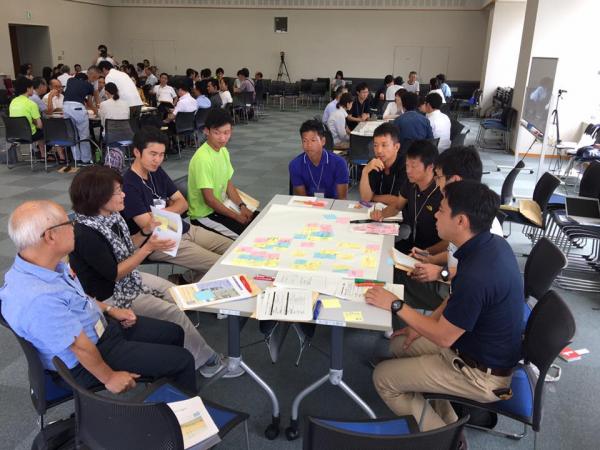

■午後からの第2部「びわ湖のこれから、話さへん?」では、以下のようなテーマに分かれて、グループディスカッションが行われました。各グループでのディスカションは「キーセンテンス」としてまとめられ、参加者全員の前で発表をされることになります。そうやって、グループディスカッションの内容を簡単に紹介することで、参加者全員で情報を共有し、緩やかに繋がっていくのです。私が参加したグループのテーマは、「ヨシを活かす!~ヨシの保全と活用を考える~」です。

1.釣り「人」で活かす! ~びわ湖への恩返し、感謝の気持ちを込めて。~

2.湖東地域の連携を活かす! ~湖東地域のトンボを守るため、市民、団体、企業ができることは?~

3.ヨシを活かす! ~ヨシの保全と活用を考える~

4.ビワイチで活かす! ~ビワイチの推進について~

5.学びに活かす! ~びわ湖で学ぶ・びわ湖を学ぶ~

6.若者の力を活かす! ~若者が滋賀の魅力を発信していくには?~

7.びわ湖の魅力を国際化に活かす! ~海外にびわ湖の魅力を伝えるには?~

8.水草を活かす!~どうする?びわ湖の水草問題!~

9.水害と生きる!~どうやって水害から命や財産を守る?~

10.地域フォーラムとの繋がりを活かす!~地域フォーラムの現状と今後に向けて~

11.びわ湖と農業を活かす! ~びわ湖と共生してきた滋賀の農林水産業を世界農業遺産に!~

12.外来種と生きる!~びわ湖における外来種問題、どうする?~

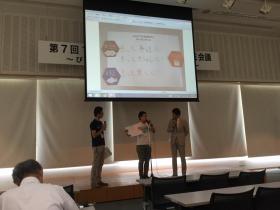

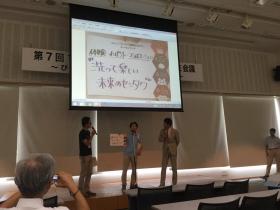

13.せっけん運動を活かす!~せっけん運動40年「未来のセンタク」循環するくらしへ~

14.水源の森を活かす!~びわ湖水源の森を守り活かす自伐型林業~

15.琵琶湖周航の歌を活かす!~琵琶湖周航の歌100周年にちなんだ「なぞり周航」と「びわ湖音楽祭」

■これは、個人的な考えですが、ヨシ群落を保全していくためには、単にヨシ群落を造成して面積を増やしていくだけではあまり意味がないと思っています。保全に必要なヨシ刈り等の作業に取り組んでいる地域の皆さんが、横に「つながる」必要があると思っています。ヨシ刈り等の作業は、地域コミュニティ、そしてヨシ業者さんが、それぞれ個別に取り組んでおられます。特に地域コミュニティのみなさんにとって、冬季のヨシ刈りは辛い作業になるようです。肉体的な辛さだけでなく、そのような作業を毎年継続していくことが気持ちの上でも辛くなってきているとお聞きしています。私は、このような個別にやっておられるヨシ群落保全の活動が、もっと横にゆるやかにつながっていく必要があるのではと思っています。現在、滋賀県庁の方で確認のための調査していただいていますが、琵琶湖の周囲では、様々なコミュニティや団体がヨシ群落の保全に関わっておられます。それらのコミュニティや団体が横に「つながる」ことで、相互に励まし合い、ヨシ群落に関する「有益な情報」を交換することが可能になるのではと思っています。さらに、ヨシ群落を保全する作業の「社会的意味」を確認することになるのではと思っています。この「つながる」に加えて、そのようなネットワークの活動を、多くの皆さんに「しらせる」ことも必要です。ヨシ刈りのボランティア等に来ていただくために「しらせる」ということもありますが、ヨシ群落を保全するために地道に頑張っている方たちがいるということを多くの人びとに知っていただくことが、まずは大切なことなのかなと考えています。そして、そのような知ることの次には、経済的にも精神的にもヨシ群落保全の活動を「ささえる」ことが求められることになるでしょう。ヨシ群落保全のためには、そして刈り取られたヨシが活かされ活用されていくためには、「つながる」「知らせる」「ささえる」、この3つがうまくつながっていく必要があります。そのための制度や社会的な仕掛けが必要になります。保全活動を通したヨシ群落と人びとの関係、ヨシ群落を媒介とした人と人の関係、その両者がうまくつながり両者の関係が生み出す力に注目する必要があるのです。

■話しが、グループディスカッションからそれてしまいました。「ヨシを活かす!~ヨシの保全と活用を考える~」のグループには、ヨシ業者「葭留」の社員、滋賀県庁職員、野洲市役所職員、学生、ヨシを活用した製品をつくっているコクヨ工業の社員、環境団体のボランティアの皆さんが集まりました。まず、話題になったのが、琵琶湖のヨシを活用しようにも、身近なところに売っていない、どこに求めればよいのか…ということでした。ホームセンターに行けば、日よけのためのヨシズが売られていますが、あのヨシは多くのばあい中国産です。ガーデニングや家庭菜園に、日曜大工や子どもさんたちの工作に、日常生活の中でヨシを素材として活用したいけれど、ホームセンターには売っていないという意見が出ました。例えば…ということなんですが、ヨシと、今、琵琶湖の南湖で問題になっている水草を原料にした堆肥、それらに加えてプランターや苗や種を「琵琶湖セット」にして売ってくれたらなあと思うのですが…。ヨシ刈りをしたヨシをコクヨ工業さんでは、パルプにヨシを混ぜて紙製品を生産されており、私も購入して使っていますが、ヨシそのものについては手に入れることが大変難しいのです。

■「葭留」さんは屋根の資材としてヨシを使われているわけですが、大変面白いイベントを毎年開催されています。「西の湖 ヨシ灯り展」です。「葭留」さんは、10年前から「西の湖ヨシ灯り展」というイベントを開催されています。こちらをご覧いただきたいのですが、大変幻想的な風景が生まれます。「葭留」さんでは、ヨシの利用・活用を目的に、新しい使い方を提案・活用していきたいとの思いから、このようなイベントを開催されています。「葭留」の社員の方からは、ヨシを屋根の資材だけでなく、現代風のお洒落な建築資材としても活用の模索が始まっていることをお聞きしました。灯だけでなく、いろんなデコレーションにも使えそうです。もっと「ヨシってかっこいいな、お洒落だな」と思えるような活用の仕方をみつけて、それを情報発信していかないとね…という話しになりました。

■ディスカッションでは、ヨシの「活用」というテーマから、ヨシを素材として活用することに話しが集中しましたが、もっと別の「活用」の仕方があるよと意見を出された方がおられました。野洲市役所の職員の方です。ヨシ群落をもっと遊びの楽しみの場として「活用」していこうというご意見です。「子どもたちが、カヌーやカヤックに乗った時、一番喜ぶのは、琵琶湖よりも実は内湖やヨシ群落の中なんですよ」。なるほど。何か、探検するような気分になるのでしょうね。「カヌーやカヤックに乗ってヨシ原の中に突き進み、陸に乗り上げるって楽しいんですよ」。おお、いいですね〜。私はもカヌーやカヤックに関心があるので、そのような遊びをぜひやってみたいものです。子どもでなくても、大人でも、ヨシ群落の中で遊ぶと面白いと思います。ヨシ群落の中でキャンプをしたりできるといいなあと思います。ヨシ群落といえば、私にとっては「琵琶湖の原風景のひとつ」であるわけですが、それでは「外」から眺めているだけなんですね。もっと、「中」からヨシ群落を楽しむことが、ヨシを身近な存在にしていくためには必要ですね。ヨシ刈り作業にボランティアとして参加された方は、「ヨシを刈り取った場所にいると、周りのヨシに風が遮られて、上からはお日様が照ってきて、冬なのにとてもポカポカして気持ちがいいんですよ」と楽しそうに語っておられました。ヨシ群落の持っている楽しさを、もっと知りたいものですね。

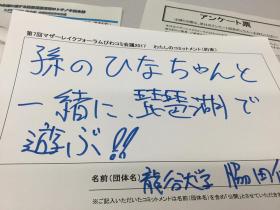

■「びわコミ会議」の第2部では、グループディスカッションの内容を、簡単なキーセンテンスにまとめて、全員で共有することになっています。私たちのグループのキーセンテンスは、「もっと身近に! もっとオシャレに! もっと楽しく!」になりました。各グループごとのキーセンテンスが発表された後は、参加者個々人が今年の琵琶湖へのコミットメント(約束)を書くことになっています。これらのコミットメントは記録され、来年の「びわコミ会議」で、このコミットメントがどれだけ達成できたのか、各自で振り返ることになっています。例年、このコミットメントでは、「流域再生の研究に励む」だとか、いろいろ仕事がらみのことを書いてきましたが、今年のコミットメントはちょっと違います。孫と琵琶湖で遊ぶことを、コミットメントにしました。プライベートなところでのコミットメントになりますが、世代を超えて琵琶湖の素晴らしさを伝えていくって、とても大切なことだと思うんですよね。

■グループディスカッションのテーマのひとつは、「琵琶湖周航の歌を活かす!~琵琶湖周航の歌100周年にちなんだ『なぞり周航』と『びわ湖音楽祭』」でした。「琵琶湖周航の歌」が誕生してから今年で100年になります。ということで、前滋賀県知事の嘉田由紀子さんがそのグループのまとめ役でした。嘉田さんからは、今年の100周年事業の内容が紹介されました。そして最後は、司会をされた川本勇さんのギター伴奏で、最後は全員で「琵琶湖周航の歌」を合唱することになりました。滋賀県内で人が集まると、よくこの「琵琶湖周航の歌」を歌います。滋賀県民の愛唱歌ですね。みなさん、喜ばれておられました。来年も、この「びわコミ会議」の最後は、「琵琶湖周航の歌」で締めてもらいたいなあと思います。

■「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」が終了した後、スタッフの皆さんと慰労会が琵琶湖畔のレストランで行われました。この日は、大変涼しく、また美しい夕焼けも楽しむことができました。この慰労会の後は、滋賀県立琵琶湖博物館の中井さんと、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに異動した淺野くんと一緒に、大津駅前まで歩いて移動しました。そして、いつもの居酒屋「利やん」に行きました。もうお腹いっぱいだったんですが、飲み会の締めにここに来るのは、なんだかもう「ルーティン」みたいになっていますね。

■「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」が終了した後、スタッフの皆さんと慰労会が琵琶湖畔のレストランで行われました。この日は、大変涼しく、また美しい夕焼けも楽しむことができました。この慰労会の後は、滋賀県立琵琶湖博物館の中井さんと、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに異動した淺野くんと一緒に、大津駅前まで歩いて移動しました。そして、いつもの居酒屋「利やん」に行きました。もうお腹いっぱいだったんですが、飲み会の締めにここに来るのは、なんだかもう「ルーティン」みたいになっていますね。

■中井さんは、琵琶湖博物館の開設準備室時代から琵琶湖博物館の開館の時期、そして私が岩手県立大学に異動するまでの間、同僚でした。奥琵琶湖の水中に潜って、水中にいるブラックバスを観察し記録を取る調査を見学させてもらったこともあります。それから20年経ち、中井さん、いやいや当時の呼び方で言わせていただければ中井くんなんですが、中井くんは今や外来生物の第一人者です。本務の博物館の学芸員よりも、兼務の自然保護課での外来生物問題の方が多忙なように見えます。淺野くんは、今年の7月に、総合地球環境学研究所のポスドクの研究員から、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの研究員に異動されました。センターの生物多様性のポストに採用されたそうです。淺野くんの就職祝いを、改めて「利やん」でやらないといけませんね。この日は、うまい具合に焼酎のボトルが空になり、新しいものをキープすることになりました。下の写真がボトルにぶら下げられることになります。2004年から始まって、110本目。今回は、中井くんと淺野くんと一緒です。良い記念になりました。写真は「利やん」のマスターが送ってくださったものです。いつものことながら、マスターの光山くん、ありがとうございました。

「第3回 びわ湖チャリティー100km歩行大会」

■約1ヶ月ぶりの更新になります。更新がないにもかかわらず、のぞいてくださった皆様、ありがとうございます。これからは、無理のない範囲で更新をしていきます。

■今年も、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加します。第3回目になります。「びわ100 実行委員会」が製作した、昨年の動画のリンクを貼り付けておきます。下の画像は、この動画の中に見つけた「自分」です。1枚目・2枚目の画像で一番後ろを歩いているのが、私です。3枚目は、赤いウインドブレーカーを来ているのが私。去年は、早朝の最寄りの駅での電車に乗り遅れてしまい、新幹線で米原まで移動しました。危ないところでした。今年は遅れないようにします。

■昨年ですが、最初、良い調子で飛ばしていたのですが、60kmあたりからペースダウンしてしまいました。最後は、滋賀県庁の世界農業遺産チームの知人に同行してもらってやっとゴールした感じでした。また、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」のランニングチーム、「チーム利やん」のメンバーが応援してくださいました。今年も、皆さんの支えの中で、なんとかゴールしたいと思います。それはともかく、今年の第3回、まだ参加できるはずです。みなさん、参加しましょう。

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」

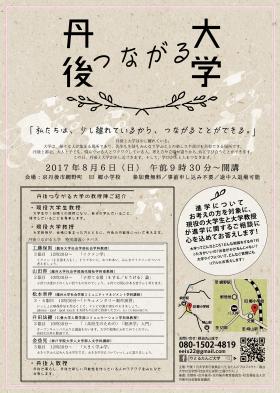

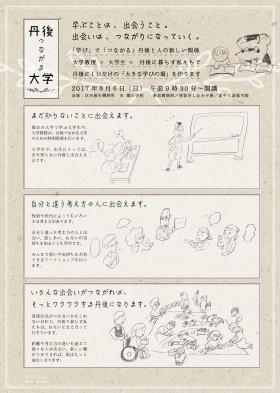

「丹後とつながる大学」丹後に1日だけの「大きな学びの場」が生まれる!!

■職場の親しい同僚が参加・参画しているイベント「丹後つながる大学」。8月6日、会場は京都府京丹後市網野町・旧郷小学校で開催されます。ご関心をお持ちの皆さま、ご近所の皆さま、ぜひご参加ください。また、ネット上でのシェアをお願いいたします。以下が、コンセプトのイベントのようです。

「丹後と大学は少し離れている。大学は、様々な人が集まる場所であり、先生も生徒もみんなで学ぶことの楽しさや喜びを共有できる場所です。丹後と都会。大人とこども。悩んでいる人とワクワクしている人。考え方や立場が違うから、共に学び合うことができます。この日、丹後と大学が少し近づきます。そして、学びが人と人をつなぎます。」

「学ぶことは、出会うこと。出会いは、つながになっていく。『学び』で『つながる』丹後と人の新しい関係

大学教授×大学生×丹後に暮らす私たちで

丹後に1日だけの『大きな学びの場』を作ります。」

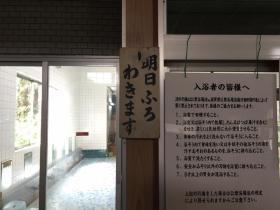

彦根の「山の湯」

■12日(月)の午後に、彦根の銭湯に行ってきました。午前中、ランニングに取り組んでいので、多少脚に疲れを感じていましたが、だからといってその疲れを癒すために銭湯に浸りに行ったというわけではもちろんありません。「銭湯と地域活性化」に関してお話しを伺うために行ってきたのです。少し前のことになりますが、高齢者の生涯教育のための学校=滋賀県レイカディア大学で私の講義を受講されたMさんという方から、地域活性化に関する相談のFAXやメールが大学に届きました。少しご相談の内容が理解しにくかったものですから、Mさんとメールでやり取りをするよりも「現場」で直接お話しを伺った方が良いだろうと、彦根まで出向くことにしたのでした。

■12日(月)の午後に、彦根の銭湯に行ってきました。午前中、ランニングに取り組んでいので、多少脚に疲れを感じていましたが、だからといってその疲れを癒すために銭湯に浸りに行ったというわけではもちろんありません。「銭湯と地域活性化」に関してお話しを伺うために行ってきたのです。少し前のことになりますが、高齢者の生涯教育のための学校=滋賀県レイカディア大学で私の講義を受講されたMさんという方から、地域活性化に関する相談のFAXやメールが大学に届きました。少しご相談の内容が理解しにくかったものですから、Mさんとメールでやり取りをするよりも「現場」で直接お話しを伺った方が良いだろうと、彦根まで出向くことにしたのでした。

■銭湯は、もともと地域の「社交の場」であり、お商売をされている方達にはちょっとした情報交換の場でもありました。銭湯は、人が集まる、人をつないでいく「場」なのです。「お風呂+α」が銭湯の魅力なのです。ところが、各家庭に内風呂が普及するようになり、全国の多くの銭湯はどんどん廃業していくことになりました。今回お邪魔した銭湯は、彦根の「山の湯」さんです。明治12年創業といいますから、歴史のある銭湯ということになりますね。建物も非常に立派です。銭湯の利用者が減少していく中で、今でも頑張って経営されています。こちらの銭湯、ノーベル物理学賞を受賞したあの湯川秀樹さんも入浴したそうです。銭湯の裏側には、こんもりとした小さな山のようなものがあります。大きな樹木が繁っています。ここは、元々彦根城の土塁でした。小さいけれど、山のような土塁のそばにあるので「山の湯」…なのかもしれません。

■彦根城の土塁がそばにあるということからもわかるように、「山の湯」さんは、彦根の中心市街地にあります。この「山の湯」さんを利用されている方は、この中心市街地のあたりにお住いの高齢の皆さんなのです。Mさんのご紹介で、短い時間ではありましたが、経営者の方にいろいろお話しを伺うことができました。こちらの「山の湯」、私よりも年齢の若い、Oさんという方が経営されていました。Oさんで5代目になります。Oさんのお父様が、それまで銭湯を経営されていた人から、経営を引き継がれたのだそうです。もっとも建物自体は、経営とは別の方の所有になります。元々は、隣接する御宅が代々所有されてきたのですが、現在は、ある企業が所有されています。

■さて、そうやってMさんの説明をお聞きし、Oさんから具体的なお話しを伺う中で、そもそものMさんからあったご相談の内容がようやく理解できるようになりました。ご相談のポイントは、この「山の湯」さんが今後も存続できるように、以前のように人が集まる「場」にしていくためにはどうしたら良いのか、どのような「社会的な仕掛け」が可能なのか、ということなのでした。この由緒のある銭湯の持つ魅力をさらに引き出すと同時に、「銭湯にゆったり浸かること+α」の仕掛けが、いろんな方達との関わりの中で生まれてくると素敵だなと思いました。

■「山の湯」での聞き取りを終えた後、Mさんに彦根市の中心市街地をいろいろご案内いただきました。彦根には、滋賀大学に用事があるときには来ますが、それ以外にはあまり来たことがありません。つまり、普段から慣れ親しんでいる街ではないのです。彦根といえば、彦根城のお堀のそばに、観光客が訪れる「キャッスルロード」という場所があります。白壁と黒格子の町屋風に統一された街並みは、江戸時代の城下町をイメージしているそうです。様々なお土産を販売する店舗が入っています。彦根城を訪れた方たちのための、お土産観光施設といういった感じでしょうか。人工的に作られたテーマパークのようなところがあり、城下町のイメージは存在しても、そこには「生きられた歴史」、オーセンティックな歴史の厚みを感じ取ることができません。そのような観光客が集まる場所から少し離れた、駅に近い所には、地元の商店街があります。残念ながら多くの店舗がシャッターを閉めたような状態になっています。しかし、ここには私のような年代の者には、懐かしくなるような「昭和の雰囲気」が残っています。そこからは、この街の「履歴」が感じられるのです。

■「山の湯」での聞き取りを終えた後、Mさんに彦根市の中心市街地をいろいろご案内いただきました。彦根には、滋賀大学に用事があるときには来ますが、それ以外にはあまり来たことがありません。つまり、普段から慣れ親しんでいる街ではないのです。彦根といえば、彦根城のお堀のそばに、観光客が訪れる「キャッスルロード」という場所があります。白壁と黒格子の町屋風に統一された街並みは、江戸時代の城下町をイメージしているそうです。様々なお土産を販売する店舗が入っています。彦根城を訪れた方たちのための、お土産観光施設といういった感じでしょうか。人工的に作られたテーマパークのようなところがあり、城下町のイメージは存在しても、そこには「生きられた歴史」、オーセンティックな歴史の厚みを感じ取ることができません。そのような観光客が集まる場所から少し離れた、駅に近い所には、地元の商店街があります。残念ながら多くの店舗がシャッターを閉めたような状態になっています。しかし、ここには私のような年代の者には、懐かしくなるような「昭和の雰囲気」が残っています。そこからは、この街の「履歴」が感じられるのです。

■Mさんに連れていっていただいたビルの1階には、Mさんがお気に入りの「おでん屋」さんがありました。なかなか素敵な感じです。シャッターがあちこちでしまっている商店街には、写真のようなおもちゃ屋さんもありました。なんと、「最新! お面 1枚 600円」とあります。また、大きく「カロム」と書いてあります。「カロム」とは、2人以上で行うボードゲームです。おはじきと、ビリーヤードが一緒になったような感じのゲームでしょうか。詳しいルールはよく知らないのですが、数回、このゲームを経験したことがあります。この「カロム」は、元々は明治時代に海外から日本に入ってきた遊びですが、彦根以外の地域では、このカロムが消えていきました。しかし、今でも、この彦根を中心とした地域では、子どもたちが「カロム」で遊び続けています。話しが脱線してしまいました…。

■とりあえず、今回は短時間の滞在でしたが、一度きちんと時間を取って、改めて、彦根の中心市街地を歩いてみたいと思いました。また、まちづくりに取り組む知り合いの方たちにも、いろいろ相談をしてみようと思っています。その上で、改めて「山の湯」さんを訪問したいと思います。その時は、ゆっくり湯船にも浸かるつもりです。