琵琶湖の全循環(2018年)

■「琵琶湖の深呼吸」とも言われる全循環が、1月22日に確認されたようです。一昨年の琵琶湖の全循環はとても遅れました。3月になってやっと確認されました。琵琶湖の環境に関心を持つ多くの人びとが気を揉みました。なぜ全循環が確認されないといけないのか、「琵琶湖の全循環(2016年)」をお読みいただければと思います。ちなみに、昨年、2017年は1月26日でした。今年も、通常通りの時期に全循環が確認されました。寒さが厳しいからです。しかしながら、地球全体からすれば温暖化の傾向にあるわけですから、記録的…といわれるような暖冬になると、全循環は遅れてしまいます。

■私は、以前、岩手県盛岡市に暮らしていました。盛岡では、秋になると市内を流れる北上川、その支流の中津川に鮭が遡上していました。鮭が遡上する様子を、多くの市民の皆さんが橋の上から眺めておられました。そして、高松の池にやってくる白鳥のことも気にかけておられました。「今年も鮭が遡上したね」とか、「白鳥が飛んできたね」とか、そういう気持ちで身近な自然環境を感じ取っていたわけですね。毎年、繰り返しておこる自然の出来事。それが今年も再びやってきたことで、安心するわけです。琵琶湖の全循環には、そのような生き物の姿は見えません。全循環自体は、物理的な現象になります。しかし、「今年も鮭が遡上したね」とか「白鳥が飛んできたね」とか、お互いに語り合って安心した気持ちになるのと、「今年も全循環が確認されたね」と語り合って安心した気持ちになるのとは、気持ち的にはかなり近いように思います。もちろん、私の個人的な思いかもしれませんが。

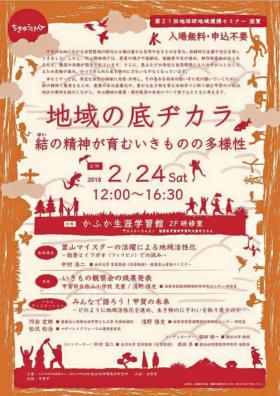

地球研地域連携セミナー「地域の底ヂカラ 結ゆいの精神が育むいきものの多様性」

■総合地球環境学研究所の「地域連携セミナー」が、2月24日に甲賀市にある「かふか生涯学習館」(〒520-3414 滋賀県甲賀市甲賀大原中886)で開催されます。今回の地域連携セミナーは、コアメンバーとして参加している地球研の私たちのプロジェクトが中心なって企画を進めてきました。主催は地球研、滋賀県に共済を、甲賀市からは後援をいただいています。私は、同日のパネルディスカッションのコーディネーターを務めることから、今日は、「かふか生涯学習館」で最終の打ち合わせを行いました。

■今回の「地域連携セミナー」では、金沢大学名誉教授の中村浩二先生に基調講演をお願いいたします。ご講演のタイトルは、「里山マイスターの活躍による地域活性化-能登とイフガオ(フィリピン)での試み-」です。中村先生は、「角間の里山自然学校」、「能登半島・里山里海自然学校」、「 能登里山マイスター養成プログラム」の代表として石川県の里山里海の保全、総合的活用、地域再生に取り組んでおられました。また、フィリピン・イフガオ世界農業遺産の将来を担う人材を養成する「イフガオ里山マイスター養成プログラム」にも取り組まれています。今回の基調講演では、長年にわたる中村先生にご経験を元にお話しをいただく予定です。

■基調講演のあとは、私たちのプロジェクトと連携しながら、甲賀市甲賀町小佐冶の水田で「いきもの観察会」をしてきた、甲賀市立佐山小学校の児童さんに「いきもの観察会」の成果を発表していただきます。そのあとは、パネルディスカッションです。以下の概要にも説明してありますが、地球研のプロジェクトとの連携でお世話になっている小佐治(滋賀県甲賀市甲賀町)の環境保全部会の農家の皆さんにご協力をいただきます。県内の農業関係者には良く知られていますが、小佐治は特産品であるもち米の生産、そのもち米を活かした6次産業化の活動で大変有名です。しかし、最初からそのような取り組みができたわけではありません。どのようにして、この6次産業化の取り組みを集落ぐるみで盛り上げてきたのか、村づくり・人づくりのお話しを中心にお聞かせいただこうと思います。そのような6次産業化の取り組みの延長線上に小佐治の里地里山の生き物の賑わいが生まれているのです。最初に「いきものの多様性」という課題があったわけではないのです。

■パネルディスカッションには、このような小佐治の取り組みに向き合い、農家の皆さんと超学際的研究を進めてきた淺野悟史さん(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員)からも報告していただきます。また、このような内陸部での「いきものの多様性」に関する取り組みに対して、琵琶湖に接する沿岸地域で「いきものの多様性」の問題に取り組んできた漁師の松沢松治さん(マザーレイクフォーラム運営委員長)からもご報告をいただき、内陸と沿岸との地域連携のあり方について、ご意見をいただければと思います。

■このような基調講演とパネルディスカッションのサイドイベントも開催されます。最後には、小佐治の「甲賀もち工房」の皆さんによって餅つきが行われ、ぜんざいも振舞われる予定です。

テーマ 地域の底ヂカラ 結ゆいの精神が育むいきものの多様性

概 要

甲賀の大地に広がる古琵琶湖の肥沃な土壌は豊かな自然や生きものを育み、伝統的な生業や文化を培ってきました。しかし、中山間地域では、農家の減少や高齢化、後継者不足が進み、耕作放棄地がみられるなど、集落の存続が懸念されています。さらに、里山などの身近な自然環境にも人の手が入らなくなるため荒廃が進み、かつてみられた生き物のにぎわいも少なくなっています。

本セミナーでは、身近な自然の価値に共感・共鳴し、その恵みを将来の担い手に受け継いでいくために、結の精神で集落をまとめ、農業の6次産業化や、豊かな生き物を育む水田作りに取り組む甲賀の小佐治地区の事例を紹介しながら、中山間地の農業・農村集落の未来について皆さんとともに考えます。【プログラム】

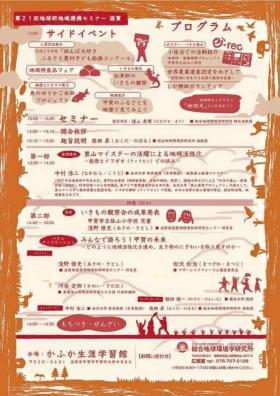

◆サイドイベント

12:00-13:00

・入賞作品展示

平成29年度「田んぼ大好き ふるさと農村子ども絵画コンクール」

・ポスター・パネル展示

小佐治での活動紹介

世界農業遺産認定をめざして-琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業-しが棚田ボランティア

・地域特産品フェア

・いきもの展示

谷津田のいきもの観察

・映像とジオラマ展示

魚のゆりかご水田プロジェクト

・映像展示

甲賀のふるさとを映像で見てみよう

◆第一部

13:00 - 13:10 開催挨拶

13:10 - 13:20 趣旨説明

奥田 昇 総合地球環境学研究所 准教授

13:20 - 14:20 講演1

「里山マイスターの活躍による地域活性化-能登とイフガオ(フィリピン)での試み-」

中村浩二 金沢大学客員教授(名誉教授)・能登里海里山マイスター

休憩(20分)

◆第二部 14:40 - 15:50

発表

いきもの観察会の成果発表 甲賀市立佐山小学校 児童

淺野 悟史 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員

パネルディスカッション

淺野 悟史 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員

河合 定郎 農業法人有限会社甲賀もち工房 代表取締役

松沢 松治 マザーレイクフォーラム運営委員長

コメンテーター

中村 浩二 金沢大学 客員教授(名誉教授)

奥田 昇 総合地球環境学研究所 准教授

コーディネーター

脇田 健一 龍谷大学 教授

民俗学関係のデータベース/アーカイブス

■このブログで、以前、「喜多文庫民俗芸能資料データベース」という投稿をしました。しかし、リンクだけ貼り付けて文章を添えていませんでした。この民俗学に関連するデータベースは、神戸女子大学が運営しているものですが、先日、もうひとつ同じく民俗学に関連するものを見つけました。こちらは、東北芸術工科大学の東北文化研究センターが運営しているものです。こちらは、データベースではなくてアーカイブスですね。ぜひ、ご覧いただければと思います。

震災発生から6日後に収録されたパペポTV (上岡龍太郎・笑福亭鶴瓶)

■滋賀県で高校の先生をされている知り合いの方が、この動画に関してfacebookに投稿されていました。23年前に起こった阪神淡路大震災のあと、6日後に収録されたテレビ番組です。当時、大変人気のあった「鶴瓶上岡パペポTV」という番組です。笑福亭鶴瓶さんと、今は引退された上岡龍太郎が出演するトーク番組です。1987年4月14日から1998年3月31日まで放送されました。さて、知り合いの高校の先生の投稿には、このようなメッセージが添えられていました。「鶴瓶師匠が言うてること、当時自分が感じたこととほぼイコールです。お時間あるときに、見てください」。

■その先生は、西宮で被災されました。当時は西宮で中学校の先生をされていました。その中学校には多くの方達が避難され、そこで被災者の皆さんに懸命に対応されたようです。さて、鶴瓶さんと上岡さんが語られている内容の細かな点や事実認識については様々な異論があるかもしれませんね。ただし、特に、鶴瓶さんの報道のあり方に対する意見については、共感される方が多いのではないかと思います。知り合いの先生が「鶴瓶師匠が言うてること、当時自分が感じたこととほぼイコールです」というご指摘、被災地と非・被災地との間にある圧倒的な非対称性の問題でしょうか。あるいは、最近、しばしば言われる言葉であれば、「災害ポルノ」(disaster porn)の問題でしょうか。自らも被災者である鶴瓶さんと上岡さんの間にも、若干、そのような非対称性を私は感じてしまいます。(この動画は、YouTubeに2015年にアップして公開されたようです。テレビを直接撮影しているようなので、画質は相当悪いですが、著作権的に問題があるとの指摘があるかもしれません。それでも、有益な動画と判断し、リンクさせていただきました。)

■この動画と関連するネットのインタビュー記事を見つけました。「【熊本地震】「“震災ポルノ”ではなく潜在的課題を報じて」農村社会学者が感じた震災報道の “違和感”」です。インタビューを受けているのは、農村社会学者の徳野貞雄さんです。熊本大名誉教授で、一般社団法人「トクノスクール・農村研究所」の理事長もされています。徳野さんは、熊本地震が「マチ型震災」と「ムラ型震災」の複合型震災であるにも関わらず、マスコミの報道が限定された結果、「マチ型震災」ばかりがクローズアップされている点を指摘されています。目に見える分かりやすい「マチ型震災」に報道が集中し、農山村部の被害状況についてはほとんど報道されていないという指摘です。加えて、以下のような指摘もされています。「震災ポルノ」(=「災害ポルノの問題」)です。

「ムラ型震災」に限ったことではないが、目に見えにくい被害を、もっと多く伝えてほしいと強く願う。例えばトイレ問題。人間、排泄を長い時間我慢することは難しい。特に女性や高齢者は、発災直後、どこで排泄するかという問題に直面した。こうした課題を報じることで、地震の経験が日本全体で共有・蓄積されていく。

目に見えにくい被害に共通するものは「日常生活の解体」だ。これを早期に復旧させるために、報道や研究者はこのテーマにもっと注目してほしい。

今回の熊本地震で特に感じたことだが、テレビや新聞は「心の交流」などと、心温まるエピソードを紹介しすぎだ。もちろん、こうした報道には、人々を勇気付けるという素晴らしい目的がある。しかし、それも度が過ぎると“震災ポルノ”となってしまう。被害のあった建物や橋などの映像も、明らかに多すぎる。何でもバランスが大事。マスコミは“震災ポルノ”ではなく、目に見えにくい潜在化した課題について、しっかり報じるべきだ。ーー“震災ポルノ”とは?

徳野氏:目に見える感動しやすい部分を、安易に取材して記事化したものを指す。報じたとしても、課題が解決されることはない。

■最近は、この「震災ポルノ」=「災害ポルノ」だけでなく、「貧困ポルノ」や「感動ポルノ」(障がい者の存在がメディアなどによって過剰に感動的に演出され、非障がい者の消費の対象になっている)等、いろんなところでこの「〜ポルノ」という言葉が使われています。ショッキングな言葉だからでしょうか(これらの言葉自体は少しインフレ気味かもしれませんね)。困難な問題に抱える人びとに寄り添うようでありながら、その問題を、外部からのステレオタイプな関心(あるいは好奇心)によって「消費」していることの問題性を、徳野さんは指摘しているわけです。被災地の外部の人の好奇心の入り混じった関心に合わせて、情報が切り取られ、強調され、提供されていくことの結果、「ムラ型震災」が無かったかのように扱われ、目に見えにくい潜在化した課題も伝えられない…ということになっているのです。

■冒頭の「パペポTV」で鶴瓶さんが必死に伝えようとしていることは、「自分たち被災者は災害ポルノとしてマスメディアで消費されている」一方で、現実の本当に困っている問題、徳野さんの指摘で言えば「目に見えにくい潜在化された課題」にはなんら社会的な対応がなされず、被災地とその外部の非・被災地との間に大きな落差が存在している…ということなのだと思います。阪神淡路大震災、東北大震災、熊本地震…。この問題はずっと変わっていないのかもしれません。私も含めて、外部にいる人間は、いつでも、簡単に、この「ポルノ」の罠に絡め取られてしまう危険性を抱えています。

「湖東・湖北ブロック」新年会

■滋賀に転居して、もうじき丸2年になります。そろそろ、母校・関西学院大学の滋賀にある同窓会組織にも参加させていただこうと思うようになりました。滋賀県庁の仕事を通じて知り合った県職員の方が、たまたま母校の先輩だったことから、その先輩にお願いをして同窓会組織を紹介していただきました。そして、昨日は、とうとう関西学院同窓会滋賀支部の「湖東・湖北ブロック」新年会に参加させていただくことができました。

■これまでこの新年会は、湖東・湖北ブロックの会員の皆さんだけで開催されてきましたが、今回は、滋賀支部の皆さん全体に呼びかけて開催されたようです。私自身は、まだ、滋賀支部全体の総会にも出席しません。それなのに、ブロックの新年会には参加させていただく…なんだか変則的だけど大丈夫なのかなとちょっと心配になりましたが、先輩や同窓の皆様に暖かく迎えていただきました。私としては珍しく、きちんとネクタイ(関西学院の校章の入ったレジメンタルタイ)を締めて参加させていただきました。

■会場は、近江八幡市白王町にある「やまじん」さんでした。1日に1組・完全予約制の隠れた名店なのだそうです。店主さんのお話しでは、秋篠宮殿下が琵琶湖博物館の歴代の館長と一緒に来店されたことから、多くの人に知られるようになり、しばらく先まで予約が埋まってしまうような状況になっているのだそうです(秋篠宮殿下はナマズの研究で有名ですが、琵琶湖や琵琶湖博物館との縁も深い方なのです)。こちらのお店は琵琶湖の沖島出身の店主さんが経営されています。沖島で、佃煮の加工をやっておられた山甚水産が、この白王町で直売店を経営され、直売店に隣接したところで料理店「やまじん」も経営されているのです。

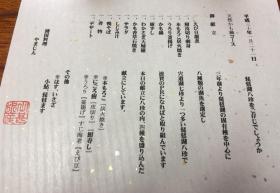

■今日のお料理は「天然かも鍋コース」でした。献立をご覧ください。鴨料理と琵琶湖の幸が盛りだくさんです。「かも鍋」を中心に、琵琶湖の恵みを楽しみました。ただし、写真を撮ることよりも食い意地が張ってしまい、あるいは同窓の皆さんとの話しに夢中になってしまい、メインの料理、「かも鍋」を写し忘れています。残念。少し写真の料理を説明します。トップの写真は、お分かりだと思いますが「ふな寿司」です。非常に上品に仕上がった「ふな寿司」でした。「ふな寿司」というと、よくある「臭い」というイメージから拒否される方が多いわけですが、一度口にされてみてはどうでしょうか。きちんと下処理して丁寧に漬け込んだ「ふな寿司」は、まったく問題がありません。あえて言えば、酸味と旨味が調和した、魚のチーズという感じでしょうか。

■カモは天然ですが、琵琶湖のカモは禁猟なので獲ることができません。新潟産のカモだそうです。こればっかりは仕方ありません。もっとも、禁猟になるまでは琵琶湖でも鴨猟が行われていました。私の知る限りでは、沖島の漁師の皆さんが、餅捕縄を使って獲っておられたように記憶しています。さて、献立の説明をご覧いただきたいのですが、そこには「琵琶湖八珍」(びわこはっちん)の解説が書かれています。この「琵琶湖八珍」については、このブログの「琵琶湖八珍「琵琶湖は、ほんに凄い!」と「琵琶湖八珍「ビワ・コ・ハ・ホン・ニ・ス・ゴ・イ」」というエントリーで紹介しています。ぜひご覧ください。

■上段右は、「鮒皮切り刺身」です。ニゴロブナの刺身です。私は山葵醤油でいただきましたが、非常に美味しい刺身でした。左上には、ニゴロブナの卵が添えてありました。もちろん加熱してありません。このままいただきます。この季節しか食べられないものだと思いますが、これは初めてでした。中段の左は「本もろこの炭火焼」、右は「うろりの釜揚げ」です。ホンモロコはコイ科の魚で琵琶湖の固有種、ウロリはヨシノボリの稚魚のことです。下段左は、鮒寿司の頭で作ったお吸い物です。これも非常に美味しいものでした。鮒寿司の頭から旨味がどっとお吸い物の中に出ています。しかも、鮒寿司を漬け込んだ飯(いい)の酸味がさっぱりした雰囲気を醸し出しています。下段右は、「かも香草石焼き」です。天然のカモから出た脂をネギが吸い取りつついい塩梅に焼けています。どれも非常に美味しかったのですが、すでに書いたように肝心の「かも鍋」の写真を撮り忘れてしまいました。食欲に負けてしまいました。

■今日はいろんな出会いがありました。お隣の席に座られた大先輩Kiさんは、文学部・昭和36年卒とのことでした。昭和36年というと、私はまだ3歳です。Kiさんは現在79歳ですが、現役で会社を経営されています。とてもお元気です。「甥が龍谷大学で職員をしている、テニスが大好きで…」ということで、お名前を確認するとN課長でした!N課長にもfacebookで連絡して、みんなで「世間は狭いですね」と驚きあいました。所属していた関西学院交響楽団の後輩のKiくんの同級生の友人、Kuさんにもお会いしました。KiくんもKuさんも、大学に3つある男子寮の1つ、静修寮に入っておられました。私は、寮生ではありませんが、よく後輩のKiくんの部屋に泊まっていたのです。そのようなこともあり、Kuさんには、学生時代に寮でお会いしているとのことでした。私はすっかり忘れてしまっています。いけません…。こちらは、LINEを通じてKuさんがKiくんに連絡を取ってくれました。こちらも、びっくりです。そのほかにも。大変珍しい苗字のAさんは社会学部の後輩にあたる方ですが、龍谷大学のA課長と同じ苗字。遠いところでルーツは繋がったりして…と思い、A課長にfacebookで連絡させてもらいました。いろいろありますね〜。

■今日は、またまた素敵な方たちとの出会いがありました。ありがたいことです。次回の湖東・湖北ブロックの集まりは7月、再び今日の「やまじん」さんで湖魚料理を堪能することになりました。ところで、職場にも、龍谷大学新月会という同窓の集まりを作ったのですが、こちらもそろそろ開催しないと行けませんね。

胡桃(くるみ)

■クルミが手に入りました。加入している「東北食べる通信」の昨年の12月号のクルミが届きました。岩手県九戸村にお住いの農家が生産されている手打胡桃(てうちぐるみ)と、岩手県花巻市で生産されたオニグルミです。九戸村の手打胡桃は、「立体農法」により生産されたものです。この胡桃の農場では、胡桃の樹の下に、牛と鶏を放し飼いしておられます。牛は雑草を食べてくれます。除草剤を使わなくても済みます。牛は糞を出しますが、それらは胡桃の肥料となります。そのため、化学肥料も使わなくて済みます。鶏は、胡桃の樹の周りの害虫を食べます。農薬を使わなくて済みます。しかも、牛は牛乳を生み出し、鶏は卵を産みます。このような複合的な関係の中で、安心・安全な国産胡桃を生産されているのです。

■ところで、胡桃が届いたのは良いのですが、我が家にはクルミ割りがありませんでした。急遽、Amazonで入手することにしました。届いたので、早速、胡桃を試食してみた。クルミ割りとはいっても、人形の形をしているわけではありません。胡桃割り人形ってありますけどね。写真のように、ペンチっぽい形をしています。よく見ると、きちんと胡桃の殻を支えるように、先にはスプーンのような受け皿があります。うまく作ってありますね。ほじくる道具もついています(これが役に立つ)。近いうちに、クルミを使って和え物でもしようと思います。

■このクルミには、小さな印刷物が付いてきました。そこに、以下のように書いてありました。

「垢じみし袷の襟よ かなしくも ふるさとの胡桃焼くるにほひす」(啄木)

啄木です!そうか、これは岩手県のクルミですからね!ただし、この歌の意味がよくわかりません。ということで、調べてみました。

単身で東京に出てきて、その後、家族も上京してきて一緒に住むようになるまでの大変な時期を思い返した短歌のようですね。垢じみた袷(あわせ)の襟の匂いと、クルミを焼いた匂い。現代人には、袷というのがわかりにくいのですが、懐かしい、安心出来る、ほっとする匂いなのでしょうか。どんな匂いなのでしょうね。一度、焼いてみようと思います。

プロジェクト骨格会議

■昨日は、明日10時から晩の19時半まで、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で、参加しているプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」の「プロジェクト骨格検討会」が開催されました。もうじき、研究所内で、評価委員会が開催されます。国内外の審査委員の前で、プロジェクトリーダーがプロジェクトの進捗を報告して、審査委員からの質疑や意見に対応しなければなりません。そのようなこともあり、プロジェクトのコアメンバーが集まり、プロジェクトにブレがないか、「穴」はなのいか、そしてメンバー間に認識のズレはないか、根本的な点にまで立ち戻って、プロジェクトの「骨格」を再度チェックしました。

■なかなか厳しいやり取りもありましたが、なんとか問題点を抽出して整理し、クリアにして終了することができました。同じ専門分野、近い専門分野だと、このようなことをする必要はないのかもしれません。しかし、自然科学から社会科学まで専門分野の異なる研究者が集まってプロジェクトの取り組んでいるので、度々、こうやって根本の骨格にまで戻って確認を繰り返して行く必要があるように思います。そこが良いところでもあるわけですが、なかなか大変なのです。

■これに耐えられない人(嫌な人)は、個別ディシプリンに基づく環境研究プロジェクトはできても、相互に緊張感を孕みつつも、自分たちの持つ専門性を補完的に活かし合うような、総合的な環境科学研究は避けて通ることになります。加えて、このような総合的な環境科学に関する研究をきちんと評価できる学会がまだありません。時間もエネルギーも必要になります。多くの人たちは、コスト・ベネフィット的に見合わない(時間とエネルギーが必要な割には、成果の産出や評価の獲得が難しい)と判断すると思います。ですから、プロジェクトの内部の「何か」に、さらにはプロジェクトを通して見えてくる社会の「何か」に、強くコミットしている必要があります。

■骨格検討会の後は、プロジェクトのメンバーと内湖の調査に関して意見交換を行いました。いやはや、なかなかハードな1日でした。

ファシリテーターとしての教員

■facebookで興味深いインタビュー記事を見つけました。神奈川県の進学校として知られる聖光学院高校の校長先生へのインタビューです。「東大合格者3倍、起業家輩出ーー次世代リーダー輩出校『聖光学院』の育て方」。気になったところを抜き出してみます。

■facebookで興味深いインタビュー記事を見つけました。神奈川県の進学校として知られる聖光学院高校の校長先生へのインタビューです。「東大合格者3倍、起業家輩出ーー次世代リーダー輩出校『聖光学院』の育て方」。気になったところを抜き出してみます。

ただ、歴然としているのは「みな同じような人生を送る ”昭和の人生すごろく” は終わっているにもかかわらず、それに対応しきれていない組織がある」ということ。いまだに製造業に勤める会社員がモデルケースとなっていて、学校のみならず、企業においても「同じ品質のモノをきっちり作ることのできる人材を養成する教育」から抜け出しきれていない。

これから人工知能(AI)が活用される世界が現実のものとなって、違う領域のモノとモノ、人と人を結びつけられるような人が求められます。そこで必要なのが、若いうちに多様な経験を得て、感性を磨くこと。表向きのデータだけを見るのでは、物事の本質や潜在的なアイデアを見いだせませんからね。

極論を言えば、これからの教員は「ファシリテーター」としての役割を果たしていかなくてはならないのだと思います。教科の枠組みを超えて、校内外のさまざまな人と協力し、生徒たちに多様な経験を積ませてやれるような教員です。

これからの時代、どんなにテクノロジーが発達しても、幼稚園の先生や保育士さんが職を失うことはないでしょう。なぜなら、一人ひとりをしっかり対面で見ていかなくてはならないからです。

でもやはり、すばらしい上司は単に数字ばかりを追うような人じゃない。普段のコミュニケーションや振る舞いから、信頼関係を築いています。結局、どんなにテクノロジーが進化しても、「人と人」というのが原点にあって、だからこそむしろFace to Faceの大切さがより際立ってくるのだと思います。

■世間から進学校と評価される高校の校長先生のお考えが、もちろん、そのまま大学に当てはまるとは限りません。さらに、大学にも様々なタイプがあります。研究者を養成して行くことを大学の一番の使命としている大学がある一方で、研究も大切だけど教育を大切にしようとする大学もあります。研究か教育かというのは陳腐な尺度でしかありませんが、大学によって建学の精神も、目指すべき大学像も異なります。大学ごとに社会の中での立ち位置やニッチが違うからです。しかしながら、上に抜き出した部分は、大学教育に関しても、同じなんじゃないのかなと思うわけです。環境の変化の中で、教育の中身をどのように変えていくのか。このことは、18歳人口が減少していく中で、ますます切迫した課題になっているように思います。

■「人口減少社会」の到来、18歳人口が2018年からどんどん減少して行く「2018年問題」、大学はこの現実にどのように向き合いながら、この環境の変化に対応してくのでしょうか。一層、教育の質が問われる時代になることは間違いありません。以下は、「リクルート進学総研」が発表した「18歳人口推移、大学・短大・専門学校進学率、地元残留率の動向 2017」という記事です。この記事の中にあるグラフを見ると、全国の数値ですが、2017年度の18歳人口を100とすると、2028年には90.4にまで減少すると予測されています。近畿はどうでしょうか。2017年度の18歳人口を100とすると、2028年には87.2にまで減少します。「2018年の大問題「中小限界大学消滅」は回避可能か」という記事の中には、以下のような記述もあります。

少子化にも地域差がある。「学校基本調査」を参考に、16年度の高校3年生の生徒数と小学1年生の児童数を比較してみよう。少子化を免れる県はないが、沖縄県(0.3%減)を筆頭に、東京都、福岡県、神奈川県の3都県は5%未満の減少に留まっている。一方で減少幅が20%を超えるのは、青森県、福島県、和歌山県、秋田県、岩手県の5県であり、青森県は28.8%に達する。

大都市圏でも大阪府が15.5%、京都府が14.0%と、全国平均(10.7%)を上回っている。東北地方を中心に、志願者が地元に限られる中小私大の中から撤退に追い込まれていくものが出るのは避けられない。また首都圏よりは関西圏のほうが私大経営の環境はより厳しくなることも予想される。

■「2018年問題」に対応した入試制度、教学・カリキュラム、キャリア支援、それはどのようなものなのでしょうか。教職協働のもとで、それぞれの担当部署が相互に連携しながら、大学の組織の中に大きなうねりが生まれてくる必要がある、そのように思うのです。

「馬について語り、遊び、食べる会」

■昨年、1月24日、大阪の谷町にある應典院で「馬について語り、遊び、食べる会」が開催されました。先日の17日、大阪の谷町にある應典院で「馬について語り、遊び、食べる会」が開催されました。應典院はどのような寺院なのか、どうして寺院でこのようなイベントが開催されるのか、その辺りのことについては、昨年、1月24日に同じく應典院で開催された「ハリハリ鍋を食べながら 鯨について語り、遊ぶ会」のエントリーに詳しく書いておりますので、そちらの方をご覧いただければと思います。このイベントを企画運営されているのは、陸奥賢さんとお仲間の「いきものがかり」の皆さんです。陸奥さんたちは、蚕、鯰、亀、鯨など「異類」に関するプロジェクトを手掛けてこられました。今回の「異類」は馬です。馬を食べること=命をいただくことを通して、馬の歴史・文化を見つめ直すことが目的です。

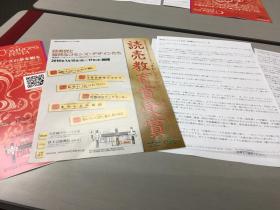

■昨年に続き企画されたイベントですが、今回は、少し特別なことがあります。この日の「馬について語り、遊び、食べる会」を含めた6つのイベントが、1月15日から17日までの間に「陸奥賢と愉快なコモンズ・デザインたち 應典院・コモンズフェスタ発祥の6コンテツ」と銘打った一連のシリーズとして開催されたわけですが、そのうちの1つ「まわしよみ新聞~新聞メディアの新しい可能性を探る~」の「まわしよみ新聞」が昨年度、「読売教育賞(NIE部門最優秀賞受賞)」を受賞されたのです。陸奥さん、あらためて、おめでとうございます。この「まわしよみ新聞」ですが、私もゼミで使わせてもらったことがあります。とても盛り上がりました。

■さてさて、イベントの報告に戻りましょう。今回も、陸奥さんからイベントの趣旨の説明が行われたあと、應典院主幹である秋田光軌さんに導師をお務めいただき、寺院のなかにある十一面観音を祀った祭壇の前で、参加者の皆さんと浄土宗に則った法要を営みました。そのあとは、陸奥さんを講師に、馬と人の歴史・文化に関するお話しをお聞かせいただき、馬肉の刺身と、馬肉を使った桜鍋をいただきました。刺身は、馬肉の赤身、ハツ=心臓、コウネ=たてがみ(馬のたてがみが生えているところの肉)です。赤身とコウネを一緒にいただくと旨味と甘みが見事に調和して美味しくなります。こちらは、生姜醤油や、九州の甘めの醤油に少しすりおろしたニンニクを入れていただきました。それから、ハツは、ごま油と塩でいただきました。どれも、非常に美味しい。桜鍋ですが、これは青森県の郷土料理なのだそうです。桜肉とは馬肉のことです。これも旨味が出てとても美味しかったな〜。

■来年もこの企画は続くことが、イベントの最後に宣言されました。来年は、鹿だそうです。このブログでは鹿肉・ジビエ・獣害の問題に関しては、いくつかエントリーしてきました。できればお読みいただきたいのですが、「SHARE WILD PROJECT」という試みの中では、獣害として処理されている鹿たちの命の問題を、真正面から受け止め活動している青年たちの活動を取り上げています。私の願望ですが、こうやって命の問題に取り組む団体と應典院との間で素敵な連携が生まれていけばなあと思っています。なかなか、大変だとは思いますけど。

第8回「龍谷大学餃子研究会」

■昨晩は、第8回「龍谷大学餃子研究会」が開催されました。京都の中央卸売市場の近くにある「ラッキー餃子センター」が研究会の会場です。餃子は、「パリッ」「フワッ」「ジュワ」、この3つの基本軸で評価されると個人的には思っていますが、こちらの「ラッキー餃子センター」は、「パリッ」という評価軸ではかなり高い評価を得る餃子店だと思います。開店してまだ半年とのこと、少し賑やかなところから離れた場所にあるけれど、もっと人気が出て良いお店だ。

■ここのお店の特徴は、鉄板の上に焼きあげた餃子を並べてくれることです。この鉄板の上でのさらなる加熱が、出来上がった餃子に変化を加えます。美味しくなるのです。もっとも、さっさと食べないと焼きすぎる危険性はあります。まあ、大勢で食べるとあっという間になくなってしまうので、今回はほとんど気になりませんでした。今回の研究会の参加者は6人。1人前が6個なのですが、参加者6人で21人前を食べました。全部で126個になりますね。鉄板の上にずらりと餃子を並べると、かなり壮観だな〜!!126個を2回に分けて食べました。下段左の写真は、12人前を鉄板の上に乗せたところです。

■ここのお店の特徴は、その食べ方にあります。まず、そのままいただきます。美味しいです。十分に味がついています。その次は、酢と胡椒でいただきます。美味しいです。さっぱりしています。この食べ方は初めてです。その次は、一般的な食べ方になります。酢、醤油、ラー油です。最後は、ここにお店特製の味噌だれも入れます。味が変わるので、たくさんの餃子を食べることができるわけです。もちろん、熱い餃子を頬張る時の相棒はビールです。今回は、糖質ダイエットされている方は、ハイボールにされていましたが、ビールと焼き餃子、これは鉄板ですね。

■餃子を食べながら、いつもは大学の課題や将来について語り合うのですが、今回、いつの間にか「ランニング」や「ウォーキング」の話題になり、盛り上がってしまいました。というのも、参加者6人のうち4人は、来月の「びわ湖レイクサイドマラソン」に出場する、「チーム利やん」のメンバーでもあるからです。そんな話題で盛り上がったところ、参加者の1人であるM課長から、「餃子研究会なのに、話題がずれてしまっています!!」と鋭いツッコミが入りました。そうです。ここは餃子研究会なんです。いかん、いかん。とはいえ、N部長、M課長、Mさんの3人が、来年の「びわ100」(100kmウォーキング)のハーフ(半分)、50kmに出場するとの決意表明が行われました。次回は、副会長のN部長の提案で、春になりました。次はどこかな。N部長が長年にわたって作成された「京都の餃子店リスト」の中から選ばれる予定です。