まだまだ続いている異常なアクセス…

■週に1回、アクセスカウンターの数字が異常に伸びる件のことです。4月4日に、1400を超えました。その後も、週に1度だけ、1400を超えるアクセスがあります。4月12日(水)が「1470」、4月18日(火)が「1446」、4月25日(火)「1516」。もう、これで終わったのかな…と思っていると、5月11日(木)に再びアクセス数が異常に伸びました。「1495」です。学内の情報メディアセンターは、特に異常なことではないとの判断らしく、特別な対応策もないようなのですが、私はやはりどうも気持ちが悪く、できるものならばなんとかしたいと思っています。

■機械的な検索のようですが、なんのために、どうしてこんな自動検索の設定をしているのでしょうか。龍谷大学の情報メディアセンターが、4月18日のアクセスログで確認したところによれば、1400アクセス全体の90%近くを占めているのが『Accela BizSearch Thumbnail Crawler』(文書検索ツール)のようだとのことでした。誰でもアクセスできるようにしているわけですから、検索する側の勝手なのだとは思いますが、その意図が知りたいと思います。迷惑なのは、アクセスカウンターを設定している意味がなくなることです。おそらくは、すべての投稿・エントリーをチェックしているのでしょうね。なんのために??不思議で仕方がありません。こういう検索をされると、本当に迷惑なんですけどね。

内湖(平湖・柳平湖)、淡水真珠、座頭市

■昨日13日(土)は、早朝から、総合地球環境学研究所の仕事で草津市の志那町に向かいました。草津市志那町にある柳平湖で行われる養殖真珠の貝洗い作業にあわせて、水中の水温と、水中の溶存酸素を記録するロガーを設置させてもらうということで、その見学と合わせて簡単な聞き取りに行ってきました。琵琶湖の淡水真珠養殖については、もっと勉強してこのブログでもエントリーしてみたいと思っています。

■さて、琵琶湖の淡水真珠養殖ですが、琵琶湖とはいっても、琵琶湖の周辺の内湖で養殖されています。草津市でも、戦前から民間業者さんが平湖で、草津市の活性化に関連する事業として地元の自治会が柳平湖で期間限定ですが小さな規模の養殖をされています。今回、私たちがお世話になったのは、後者の方、地元自治会の皆さんの方の養殖です。総合地球環境学研究所の研究員である池谷透さんが、淡水真珠の母貝であるイケチョウガイを入れた籠をぶら下げる内湖に設置された養殖用の施設に、ロガーを設置させていただきました。このロガーには、柳平湖の水温と酸素量の変化が記録されることになります。このようなデータをきちんと取り、内湖の状況をモニタリングして、内湖再生への取り組みを支援させていただく予定です。私自身は、この雨の中での設置作業ということで、陸地から見学させていただくだけでした。池谷さん、役に立たず、ごめんなさい。

■ロガーを設置した後、池谷さんには、志那町界隈をいろいろご案内いただきました。池谷さんは自然科学分野の研究者ですが、この内湖のある地域の社会的、民俗学的な事柄まで、いろいろ調べておられました。それらを、丁寧にご教示いただきました。ありがたいことです。ここは、平湖の湖岸です。マコモの生えた浅い水辺に、ニゴロブナ等の魚が産卵に来るのだそうです。私がこの写真を撮った時は、ウシガエルが鳴いているだけでしたが、いかにも魚たちが産卵したくなるような水辺であることがわかります。

■志那町のあちこちを見学した後、池谷さんとともに、自治会館(支那会館)で自治会の皆さんと少しお話しをさせていただきました。その時に、自治会で養殖した淡水真珠を拝見させていただきました。これらは加工され、記念品として関係者に配布されるようです。淡水真珠は形が独特です。海の真珠の場合は、母貝であるアコヤガイの中に核を入れることでまん丸な真珠ができますが、淡水真珠の場合は、母貝であるイケチョウガイの外套膜の中で、核を入れずに真珠ができあがるため、形がひとつひとつ違ったものになります。淡水真珠独特の技術です。海の真珠とは異なり、ひとつひとつの形が独特になるのです。とても個性的ですよね。淡水真珠を使うと、世界で一つしかない、自分だけのアクセサリーが出来上がるわけです。写真はアクリル樹脂に包埋された淡水真珠です。何か、神秘的な雰囲気が漂っているような気がしませんか。

■昨日は、淡水真珠以外にも、いろいろお話しを伺いました。圃場整備や河川改修が行われる以前、まだこの辺りが水郷地帯だった頃のことです。街場に出かけるときは船で大津に行ったこと。この辺りは、大津の街場に下肥を取りに行っていたが、志那の若者は昔から大津の花街から下肥をもらっていたこと。京都に行くときは、坂本に船で渡り、そこから徒歩で京都に向かったこと。この最後の話しは、いつ頃のことでしょうか。

■水郷地帯ですから、いわゆる「魚米の郷」といっても良いわけですが、それでも、それぞれの家によって魚への関わり方が違っていたと言います。漁業が主たる生業の家は当然のことながら魚を食べます。農家でも魚が好きな人は自分でタツベという漁具を作り、魚を獲って食べていました。しかし、同じ志那でも魚に関心のない(魚が好きじゃない)家もありました。また、かつて新田開発をしていた頃(いつ頃だろう…江戸時代?!)、その土木作業するためにここに住み着いた人達を先祖に持つ家もありましたが、そのような家では田畑が無くても好きな人は自分で魚を獲っていたといいます。家の「食の傾向」で、魚への関心が違っていたのです。

■滋賀県の水郷地帯はここだけではありません。県内各地にありました。そういう「水っぽい地域」が各地にあったのです。ただし、私が滋賀県で仕事を始めたのは1993年ですから(滋賀県教育委員会事務局・文化施設開設準備室)、実際に各地に水郷地帯があった頃の風景を知りません。昨日、自治会の皆さんからお話しを伺いながら驚いたのは、そのような水郷の「水っぽい」風景が映画のロケ地に使われというのです。勝新太郎の「座頭市」のシリーズです。この「座頭市」を観ると、当時の水郷地帯の雰囲気がわかるのだそうです。ただし、「座頭市」のシリーズにはたくさんの作品があります。どの作品なのかよくわかりません。ということで調べてみました。

■こういう論文を見つけました。「劇映画のシリーズ化とは何か ― 大映京都撮影所製作の「座頭市」シリーズを題材に」です。この論文の中には、次のような記述があります。

「継続する第二の要素として、風景がある。シーン 1「下総国、取手川の土手(昼)」は、湖水の描写にはじまり、渡舟に乗っている村人や商人が紹介されていく。『座頭市物語』と同じ 風景が、ここにある。同じ風景が登場することで、『続・座頭市物語』は前作とつながってい る物語、シリーズものだと見る人に感じさせる。28」

■28とは、注の番号のことです。その注はでは、次のように書かれていました。

「28 『続・座頭市物語』の撮影は実際に、『座頭市物語』と同じく滋賀県の水郷地帯で行われた。滋賀県は京都の撮影所から近く、この映画を撮影した頃は、手つかずの自然が残っていたため、京都の撮影の作り手たちは日常的にロケ地として活用していた。」

■なるほど!! ということで、『座頭市物語』と『続・座頭市物語』であるらしいことがわかりました。絞り込めてよかった。TSUTAYAでレンタルで借りてみま消化。まず、会員にならないといけませんが…。

『連携アプローチによるローカルガバナンス 地域レジリエンス論の構築にむけて』(日本評論社)

■ガーデニングや孫の成長のことばかりエントリーしていますね。安心してください。ちゃんと研究もしています。

■ガーデニングや孫の成長のことばかりエントリーしていますね。安心してください。ちゃんと研究もしています。

■私は龍谷大学の地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)の研究メンバーです。もっとも昨年度までの2年間は研究部長の仕事が忙しく、あまり積極的に参加できていませんでした。今年度は、力を入れていこうと思います。ところで、近々、日本評論社から地域公共人材叢書『連携アプローチによるローカルガバナンス』が出版されることになっています。この本のねらいは、「日本の人口減少と高齢化の進行などの現実を直視し、「限界都市化」に抗した持続可能な都市機能を実現するための方策を探る」ことにあります。詳しくは、日本評論社の公式サイトの、こちらのページをご覧いただければと思います。各章のタイトルは以下の通りです。

はしがき

執筆者紹介

序章 連携アプローチから考察するローカルガバナンスと地域レジリエンス

第1部 自治体連携アプローチ — 地域資源の最適化を図る

第1章 都市圏ガバナンスの昨今 —アメリカのグローバル化に対峙するNew Regionalis

第2章 ツインシティズ都市圏におけるガバナンス — Metropolitan Councilを中心に

第3章 アメリカにおける広域都市圏の形成と役割

第4章 EUにおける都市政策の多様化と計画対象の広域化

第5章 イギリス大都市圏の広域自治体 — シェフィールド・シティ・リージョンを事例として

第6章 地域資源の最適化を図る — 東三河地域におけるマルチ・レベル・ガバナンスの様相

第2部 パートナーシップアプローチ — 地域アクターの有機的な連携を図る

第7章 英国の「パートナーシップ文化」のゆくえ —「ビッグ・ソサエティ」概念の考察から

第8章 持続可能な次世代地方都市のかたち — 地域力再生に向けた地方都市ネットワーク「スロー・シティ連合」

第9章 野洲川流域における流域ガバナンスと地域間連携

第10章 再生可能エネルギー事業にみる官民・民民連携 — 地元企業・市民団体・大学イニシアティブの事例から

第11章 大学と地域の連携による「学びのコミュニティ」の形成 — 京都発人材育成モデル「地域公共政策士」の取組から

第3部 新たな時代の地域を構想する — 地域資源の顕在化を図る

第12章 イギリスの社会的投資市場 — 金融仲介機関を中心として

第13章 コミュニティ・ファンドを通じた新たな地域の連携

第14章 広域的な地理情報システムの利用による新たな自治体間連携の可能性

終章 地域のレジリエンスを高める

■私も、第9章に「野洲川流域における流域ガバナンスと地域間連携」を書きました。総合地球環境学研究所でのプロジェクトの活動を元に執筆しています。構成ですが、以下の通りです。この中で社会学者は私だけなので、行政学や政治学を専門とする研究者が書かれたものとはトーンの違いがあるように思います。それも含めて、出版されることを楽しみにしています。

第9章 野洲川流域における流域ガバナンスと地域間連携

9-1 「人口減少時代」における流域ガバナンス

9-2 「鳥の眼」と「虫の眼」

9-3 農村コミュニティの調査

9-4 地域の「しあわせ」と流域ガバナンス

9-5 「小さな空間ユニット」の連携

孫が生後2ヶ月、親密圏の再編と拡大

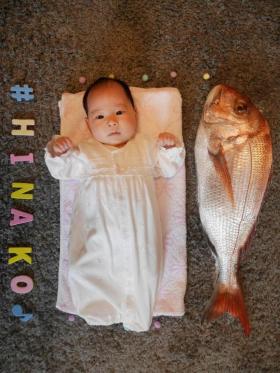

■最近の私は、プライベートでは、「ガーデニング」と「孫の成長」に夢中になっています。連休中も、大阪の初孫のひなちゃんに会いに行ってきたことを、わざわざエントリーしました。こうなると、もう本当に、ただの嬉しがり屋の爺さんでしかないのですが、どうかお許しください。さて、この写真、昨日の朝に送られてきたものです。最近は、家族専用のSNSというものがあり、我が家でも積極的に利用しています。ほぼ毎日、SNSで送られてくる孫の画像や動画を楽しむことが私の日課にもなっています。ありがたいことです。ところで、この写真なんですが、「赤ちゃんと鯛」。なにやら「シュール」な感じですが、そうではありません。

■最近の私は、プライベートでは、「ガーデニング」と「孫の成長」に夢中になっています。連休中も、大阪の初孫のひなちゃんに会いに行ってきたことを、わざわざエントリーしました。こうなると、もう本当に、ただの嬉しがり屋の爺さんでしかないのですが、どうかお許しください。さて、この写真、昨日の朝に送られてきたものです。最近は、家族専用のSNSというものがあり、我が家でも積極的に利用しています。ほぼ毎日、SNSで送られてくる孫の画像や動画を楽しむことが私の日課にもなっています。ありがたいことです。ところで、この写真なんですが、「赤ちゃんと鯛」。なにやら「シュール」な感じですが、そうではありません。

■ひなちゃんのお父さん(義理の息子)とお母さん(娘)は、大の釣り好きです。お母さんは、現在、育児真っ只中で釣りをすることはできないのですが、とっても育メンパパであるお父さんの方は、来月のひなちゃん「お食い初め」の際に必要になる鯛を釣る「練習」ということで、九州の玄界灘に釣りに出かけたのです。あくまで「練習」で、「お食い初め」直近の釣りが本番になります。ということで、今回ひなちゃんのお父さんは、こんなに大きな鯛を釣ってきました。63cmです。ひなちゃんよりも少しだけ大きいです。釣り上げて、すぐに冷蔵の宅配便で大阪の自宅まで送り、13日に2ヶ月になるひなちゃんと一緒に写真を撮った…というわけです。私が若い父親だった頃、このような「育児カルチャー」は存在しませんでしたが、最近は、このようにデコレーションをして記念写真を撮るということが盛んに行われています(やはり、デジタルカメラやスマートフォンの普及とSNSがこのような流行の背景にあるのだと思います)。

■で、「釣り人」であるひなちゃんの両親は、ひなちゃんにも釣りを教えようとすでに計画を立てています。いずれ、一家で大海原に出かけていくのだと思いますが、まずは海釣り公園で「釣りデビュー」させることになっています。これも、ある種の英才教育なんでしょうか…。あと10年もすれば、孫が釣ってくれた魚をいただくことができるのかもしれませんね。楽しみです。

■ところで、こうやって書いていると、単なるおめでたい嬉しがり屋のお爺さんの独り言のようなものですよね〜。しかし、自分自身を少し客観的に眺めて見ると、孫が生まれることで、いわゆる「親密圏」と呼ばれる関係性の中での自分の立ち位置、「親密圏」の中での役割がゆっくりではありますが、大きく変化しようとしているように感じています。初孫の誕生を契機に、孫を中心とした形に「親密圏」が再編拡大されていっているうように思うからです。それが、「孫の力」なのかもしれません。同僚が、『<オトコの育児>の社会学』という本を共著で出版しましたが、祖父の場合は、どう捉えたらいいのかなと考え始めています。育児のストレートな当事者ではないにしても、周辺にいてそれなりの役割を持っている…。また、孫が生まれたことで、今までとは違うステージに知らないうちに立っている(立たされている)。そんな気もしてきました。10年にわたる親の看病・介護にため息をつきつつ、孫の誕生に嬉々としている今の自分についていろいろ考えているところです。

ゼミ生からいただいた観葉植物

■岩手県立大学総合政策学部3期生の同窓会のご案内をいただきました。この学年、3期生全体でも100名程のこじんまりした学部でした。ちなみに、この学年3期生の私のゼミの学生数は4名だった。国公立は、これぐらいが一般的だろうと思います。現在、勤務している私立大学の龍谷大学と比較すると、4分の1以下の人数ということになります。

■岩手県立大学総合政策学部3期生の同窓会のご案内をいただきました。この学年、3期生全体でも100名程のこじんまりした学部でした。ちなみに、この学年3期生の私のゼミの学生数は4名だった。国公立は、これぐらいが一般的だろうと思います。現在、勤務している私立大学の龍谷大学と比較すると、4分の1以下の人数ということになります。

■3期生とゼミ生とは、岩手県花巻市の大沢温泉の「自炊部」でゼミ合宿をしたことを思い出します。一般には、温泉旅館といえば、宿泊すると料理が出てくるわけですが、比較的な長い期間逗留する湯治客の皆さんの場合は、自分で食事を自炊されることがあります。温泉旅館の中の「自炊部」とは、誰でも泊まることができますが、そもそもはといえば、そのような湯治客を対象としているのだと思います。さて、「ゼミ合宿」なのですが、当時は、女子学生が4名でした。彼女たちよりも「料理力」のある私が、鶏ガラからきちんとスープを取って、車に積んで大沢温泉まで運びました。スープは、当時、行きつけの居酒屋だった「三鶴」(盛岡市北松園)のご夫婦から、業務用の調味料の入っていた空の大きなボトルを頂き、そこにスープを詰めて温泉まで運んのだのです。そして、そのスープで鶏の水炊きを作りました。もちろん、運んだのはスープだけでなくゼミ生たちも一緒になんですが。

■その次の学年、4期生は、私が龍谷大学への異動したため、3年生の時の1年間だけしか指導できませんでした。4年に進級すると、それぞれ別のゼミに移籍することになりました(だから、総合政策学部の脇田ゼミは、3期生まで…)。大変申し訳ないことをしました。写真は、この4期生のゼミ生がお別れにプレゼントしてくれた観葉植物です。随分小さかったのにこんなに大きくな李ました。しかし、観葉植物の世話の仕方がいまいちわかっていなかったので、こんなヒョロヒョロになってしまいました。これまた、申し訳ないわけでして…。でも、頂いてから13年目になります。というわけで、岩手が懐かしく思い出されます。来月開催される同窓会にも出席しようかなと考えています。

【追記】■こうやって写真を撮ったら、鉢の大きさがあまりにも小さすぎるよな…と改めて思いました。自宅にある大きめの鉢に交換しました。鉢の交換は、これで4回目になります。あまりにもヒョロヒョロなので、肥料についてもきちんと考えようと思います。

印象派・モネのガーデニング-ガーデンミュージアム比叡

■この「ガーデンミュージアム比叡」は、モネに代表される印象派の絵画たちの作品(陶板画)と庭園を重ね合わせた演出になっています。「京都観光Navi」の紹介ページでは、以下のようにこの庭園をわかりやすく説明しています。

■この「ガーデンミュージアム比叡」は、モネに代表される印象派の絵画たちの作品(陶板画)と庭園を重ね合わせた演出になっています。「京都観光Navi」の紹介ページでは、以下のようにこの庭園をわかりやすく説明しています。

標高840mの比叡山頂の庭園美術館。1.7haの園内に1,500種10万株の花が咲き乱れるここガーデンミュージアム比叡は、フランスの設計者により2001年にオープンしました。

園内は6つの庭に分かれており、南仏プロヴァンスの丘陵をイメージした「香りの庭」、藤のからまる太鼓橋、睡蓮の咲く池など、モネの代表作『睡蓮』をイメージした回遊式庭園「睡蓮の庭」、シャクナゲが咲きそろう花の回廊「こもれびの庭」、藤棚と季節の草花に彩られた「藤の丘」、モネの自宅庭園をモチーフにした「花の庭」、6月中旬から10月頃まで途切れることなく様々な種類のバラを鑑賞することができる「ローズガーデン」があり、四季折々の花を楽しむことができます。また園内にはモネ、ルノワール、ゴッホなどフランス印象派画家たちの作品が陶板画として45点飾られて、季節ごとに表情を変える花々とともに、訪問者の心を魅了してくれます。

■実は、この「ガーデンミュージアム比叡」は、一度来たことがあります。しかし、前回はガーデニングに全く関心がなかったので、ただのお付き合いで歩いていただけでした。今回は、我が家の庭づくりに関して、いろいろ自分なりのイメージを膨らませることができたわけでして、とても勉強になりました。興味深かったのは、モネの作品である「睡蓮」をイメージした大きな池のある庭でした。ちょっと調べたところ、モネの庭づくりは、幾何学的に区切られたフランス式庭園にイングリッシュガーデンの自然美を融合させたものと言われていることがわかりました。きちんとした出典がはっきりしないのですが、なるほどと思います。フランスの庭園でありながら、イングリッシュガーデンは、植物の自然な成長を活かした庭づくりを目指します。モネの庭園は、そう行ったイングリッシュガーデンの理念をうまく取り込んでいるというわけです。

■この「ガーデンミュージアム比叡」には、「印象派ガイダンスコーナー」が設けられています。印象派の歴史、そしてその作品が日本文化から強い影響を受けていることが解説されます。印象派の画家たちが活躍したのは、日本の歴史でいえば19世紀後半です。幕末から明治の初期にかけての時代です。よく知られていることですが、印象派の画家たちは、日本から流出した浮世絵に強い影響を受けました。モネもそのような影響を受けた画家の1人です。しかし、そのモネが自らの庭園をつくる時に、日本から睡蓮を取り寄せて植えるとともに、日本風の太鼓橋を架け、池の周囲には竹、柳、藤、アイリス等の植物も植えたということに驚きました。「モネのガーデニング」について私はよく知りませんでしたので、その解説を興味深く聞きました。

■さきほど、「フランス式庭園にイングリッシュ・ガーデンの自然美を融合させたもの」と書きました。また、そのようなイングリッシュガーデンの背景にあるイギリス人がイメージする自然、いわゆる自然観と、日本人がイメージする自然観との間には共通性が高いとも言われています。自然を人間が作った形式の枠の中に押し込めるのではなく、自然そのものの生命観を大切にしようとしているようとしている点が共通しているのかもしれません。もちろん、生命観を大切にしようとしているとはいっても、それはあくまで人間の都合を元にした自然観であって自然そのものではありませんが…。印象派の画家たちが日本文化から強い影響を受けたこと、印象派の絵画に対する新たな考え方、「モネのガーデニング」とその背景にある自然観、きっと繋がりがあるように思います。おそらくは、そのような研究がなされていると思うので、調べて読んでみたいとも思います。

■今回は、「ガーデンミュージアム比叡」を楽しむことができました。もちろん、この後は、入院している老母の見舞のために病院に車で向かいました。老いた上に、病でさらに弱っている母親と向き合うのはなかなか辛いものがあります。今後のことを考えると、いろいろ心配事ばかりなのですが、仕方がありませんね。以前は、そのような心の中にあるネガティブな気持ちを大阪梅田地下街・三番街にある「インデアンカレー」の辛さで吹き飛ばしていましたが、最近はそういうこともできません。ガーデニングで心を癒しつつ…という感じなのかなとも思います。

【追記】■「ガーデンミュージアム比叡」の「印象派ガイダンスコーナー」では、印象派の作品と鉄道や都市郊外との関係についても知りました。関連する文献が、ネット上ですぐに見つかりました。美術史の研究者である三浦篤(東京大学)さんの「印象派とレジャー ―19世紀後半のパリ近郊とノルマンディー海岸」(ドレスタディ 第 53 号 2008 SPRING)という学術的エッセーです。そのエッセーの冒頭には、以下のように記述があります。

1860年代後半頃から、マネや印象派の画家たちがセーヌ河沿いのパリ近郊の地やノルマンディーの海辺で作品を制作したのはなぜか。必要条件から言えば、パリを起点とする鉄道網が発達して、都市から離れた場所に行きやすくなったからだ。だがそれだけではない。イル=ド=フランスの美しい自然の中で展開された印象派の絵画制作は、実はパリの近代都市化と中産階級の余暇文化の形成という社会現象とも深く結びついていた。彼らがイーゼルを立てた場所は、パリに住む人々が週末やヴァカンスのときに汽車に乗って訪れた行楽地にほかならない。鉄道の進展とリンクしたパリ近郊でのレジャーの発達、ノルマンディー海岸のリゾート地化は、印象派絵画と不可分の関係にあった。

庭が応えてくれる

■ここのところ、ガーデニングに関するエントリーが続いています。いわゆる、マイブームです。集合住宅に育ってきましたし、結婚後もマンション暮らしが長かったことからガーデニングに関心を持つことはほとんどありませんでした。ところが滋賀に転居し、小さいけれども庭ができたことから、庭の世話をせざるを得ない状況になってしまったのです。すると不思議なもので、仕方なしに始めた庭の世話ですが、少しずつガーデニングに関心を持つようになっていったのです。

■ここのところ、ガーデニングに関するエントリーが続いています。いわゆる、マイブームです。集合住宅に育ってきましたし、結婚後もマンション暮らしが長かったことからガーデニングに関心を持つことはほとんどありませんでした。ところが滋賀に転居し、小さいけれども庭ができたことから、庭の世話をせざるを得ない状況になってしまったのです。すると不思議なもので、仕方なしに始めた庭の世話ですが、少しずつガーデニングに関心を持つようになっていったのです。

■私自身は、ガーデニングに関する知識や常識はほとんどありません。何も知らないのですが、ひたすら雑草を抜く(小さな雑草でも抜く)、枯れたものや落ち葉を取り除く、伸びすぎたものをカットする、そういった、しようと思えば誰でもできるその程度の庭の世話にしか過ぎないのですが、毎日丁寧にやっていると次第に庭の方も主人の気持ちに応えてくれているようになってきました(まあ、自己満足の類でしょうが…)。例えば、庭の3カ所に、ヤブランという常緑性の多年草が植えてあります。そのヤブランの株の真ん中あたりから、春になると若い芽が伸びてきます。そこで、周囲の古い茶色になった葉を園芸ハサミでカットしてやるのです。すると、若い芽の勢いが増してくるのです(そんな風に感じられるだけなのかもしれませんが…)。

■春になると雑草が勢いを増してきますが、その勢いを超えるパワーで雑草を抜き続けると、雑草の方が根負けして勢いがどんどんなくなっていきます。そして、毎日、小さい芽のうちからどんどん抜いていきます(おかげで、右腕は少々腱鞘炎です)。雑草の芽を「発見する力」もなんだかついてきたように思います。樹木の落葉といえば秋をイメージしますが、我が家のシマトネリコ(常緑の樹木)のばあいは、春、新芽が出てくるときにも古い葉が黄色くなって落葉します。今、このシマトネリコの落葉をせっせと掃除をしています。落葉を庭に貯めておくと、他の草花に悪い影響を与えてしまうように思うので、毎日、掃除をしています。

■庭の世話をしていると、自分の精神の状態も落ち着いて、なんだか澄んでくるように思います。丁寧に世話をしていると、天候にもよりますが、庭もきちんとその努力に応えてくれるのです。大学という職場で何か仕事上の努力をしても、職場という組織が何か応えてくれることはほとんどありません(いわゆる手当等がつくことはありますが)。場合によっては、足を引っ張られていると感じざるを得ないような経験することもあります(その相手は職場ではなく、もちろん個人になります)。しかし、庭の草花や樹木、そういった植物たちはそういう「イケズ」をしてくることはありません。素直です。世話をすることは大変といえば大変なのですが、世話をすることで日々の草花や樹木の変化を感じ取ることができます。そういったちょっとした変化が、心の中に小さな幸せをもたらしてくれます。

■昨年は、鉢にミント等のハーブを植えました。スイートバジルのように枯らしてしまったものもありますが、ミントが頑張ってくれています。今年はパクチーと紫蘇も鉢に植えました。トマトとキュウリも。これは例年通りです。朝顔については、しっかり育って欲しいので苗から育てています。睡蓮鉢も玄関横に置きました。小さいものですが、アイリスがもうじき咲いてくれると思います。そのうちに、ここに、メダカを入れる予定です。

■じつはガーデニングに目覚めたことから、我が家の庭を、いわゆるイングリッシュガーデン風にしようと思っています。造園屋さんにデザインと見積もりを依頼してあります。新しくデザインする庭には、小さな池を作る予定にしています。そこで亀を飼います。職場の職員の方のお宅から、養子としてやってきた3匹のクサガメが1歳を超えました。その亀たちの住処にもするつもりです。

会いに行ってきました

■ゴールデンウイーク中、何か特別のことをする訳でもなく、入院している母の見舞いや庭の世話、そして自宅書斎の整理等をしながら過ごしました。唯一、私にとって最大のイベントは何かといえば、大阪に暮らしている孫に会いにいったことでしょうか。もうじき、今月の13日で生後2ヶ月になります。まだ生まれて間もないわけですが、それでもしっかりしてきたように思います(祖父である私の勝手な思い込みかもしれませんが…)。

■ゴールデンウイーク中、何か特別のことをする訳でもなく、入院している母の見舞いや庭の世話、そして自宅書斎の整理等をしながら過ごしました。唯一、私にとって最大のイベントは何かといえば、大阪に暮らしている孫に会いにいったことでしょうか。もうじき、今月の13日で生後2ヶ月になります。まだ生まれて間もないわけですが、それでもしっかりしてきたように思います(祖父である私の勝手な思い込みかもしれませんが…)。

■昨日、初孫のひなちゃんに会いに行ってきました。夕方16時に滋賀の自宅を出て、大阪にある娘のマンションに向かいました。娘からは、「沐浴を済ませてしまうと、夜の11時まで眠ってしまうかもしれないので、早めに来て」と言われて、慌てて、大阪に向かいました。滋賀の自宅からは1時間半程度。思ったよりも近いのです。娘のマンションに到着すると、早速、ひなちゃんを抱っこさせてもらいました。生まれた時に比べて、プクプクと丸くなってきています。赤ちゃんの成長って、びっくりするものがありますね。来月は、いよいよ「お食い初め」です。その時に再会できる事を楽しみに、仕事に励むことにしましょう。

柳が崎湖畔からの景観

■ひとつ前のエントリー、イングリッシュガーデンに行った後のことについても。琵琶湖大津文化館やイングリッシュガーデーンは、柳が崎と呼ばれる場所にあります。「崎」という字からもわかりますが、ここは少し湖岸から陸地が琵琶湖に突き出ています。イングリッシュガーデンは、この「崎」の一番突端のところにあります。写真をご覧になればわかるかと思いますが、この柳が崎からの眺望は素晴らしいものがあります。

■ひとつ前のエントリー、イングリッシュガーデンに行った後のことについても。琵琶湖大津文化館やイングリッシュガーデーンは、柳が崎と呼ばれる場所にあります。「崎」という字からもわかりますが、ここは少し湖岸から陸地が琵琶湖に突き出ています。イングリッシュガーデンは、この「崎」の一番突端のところにあります。写真をご覧になればわかるかと思いますが、この柳が崎からの眺望は素晴らしいものがあります。

■対岸には近江富士と呼ばれる三上山が見えます。高層のマンションが建っていることから草津市の市街地も確認できます。そして、南の方を見ると大津の市街地を楽しむことができます。南湖をぐるりと眺望できるのです。これは素晴らしいです。このような眺望を確保できる場所だからこそ、1934年にここに「琵琶湖ホテル」が建設されたのかなと想像しました(今の所、根拠資料がないのですが…あくまで想像です)。

■この柳が崎は、大津市の景観を考える上で大切な場所にもなっています。湖岸には「眺望景観保全地域と重要眺望点 琵琶湖で繋がる大津の景観」という解説板が設置されていました。そこには、以下のように書かれていました。

柳が崎からの眺望 歴史的風土保存地域に指定される音羽山を中心とする山並みと、浜大津からにおの浜にかけての近代的かつ機能的なまちなみ、そして前面にはいつの時代においても壮大なスケールを誇る琵琶湖というように、水と緑と都市の大景観を体感することができる絶好のポイントです。

美しい琵琶湖の眺望が望めるとともに、夜は素晴らしい夜景を堪能することができます。この場所は自然豊かな柳が崎湖畔公園の一部であり、毎年8月に開催されるびわ湖花火大会において、迫力のある花火を観覧できる場所となります。

■大津市は、2003年(平成15年)に、全国で10番目の「古都」指定を受けました。「古都大津の風格ある景観を作る基本条例」、そして「大津市景観計画」が策定されました。基本計画では、重要な眺望景観を保全・育成することを目的に、眺望景観に配慮すべき眺望景観保全地域と重要眺望点を定めました。この柳が崎もその重要眺望点のひとつなのです。

■この柳が崎の北側は、かつて大津市民に親しまれたは水泳場がありました。現在は、水泳場は廃止になっており、広い公園として整備されています。滋賀県庁の公式サイトの中にある柳が崎を空から撮った写真です。この辺り、なかなか気持ちの良い場所です。ピクニックには最適な場所からと思います。弁当を持参して、一日、この湖岸でゆったりと過ごすと良いのではないかと思いました。この日は、ルアーの釣り人以外にも、湖岸からの風景を楽しんでいる方たちがいらっしゃいました。

イングリッシュガーデンの背景

■滋賀の老人ホームに入所している母親が、体調が悪くなり入院しました。一時は心配しましたが、幸いにも、病状は安定してきました。もっとも、さらに老いを深めていることは間違いありません。というわけで、母親の見舞い&様子を見に行くことが続いています。まあ、こういうことが続くと気分的に滅入るので、病院に行く前に、琵琶湖大津館のイングリッシュガーデンで息抜きをすることにしました。薔薇のシーズンはこれからですが、美しい花々を堪能することができました。藤が見事に咲いていました。藤の花は良い香りがするのですね。私は、藤の花が咲いた、この池のあたりの雰囲気がとても好きです。ちょっと印象派の絵画を連想するようなところがあります。

■滋賀の老人ホームに入所している母親が、体調が悪くなり入院しました。一時は心配しましたが、幸いにも、病状は安定してきました。もっとも、さらに老いを深めていることは間違いありません。というわけで、母親の見舞い&様子を見に行くことが続いています。まあ、こういうことが続くと気分的に滅入るので、病院に行く前に、琵琶湖大津館のイングリッシュガーデンで息抜きをすることにしました。薔薇のシーズンはこれからですが、美しい花々を堪能することができました。藤が見事に咲いていました。藤の花は良い香りがするのですね。私は、藤の花が咲いた、この池のあたりの雰囲気がとても好きです。ちょっと印象派の絵画を連想するようなところがあります。

■このイングリッシュガーデンのある琵琶湖大津館は、以前は、琵琶湖ホテルとして営業していました。外国人観光客の誘致を目的に、1934年に竣工した県内初の国際観光ホテルでした。このエントリーに写真をアップしていませんが、桃山様式と呼ばれる特徴的な和風の外観と洋風の内観を併せ持つ、独特の雰囲気をもつ建物です。設計が、東京歌舞伎座の設計も手がけた岡田建築事務所。素人の考えですが、和風のデザインは東京歌舞伎座とあい通じるところがあるようにも思います。私は、まだ30歳代の時に、このホテルで開催された国際ワークショップに出席したことがあります。歴史を経て来た建物だけあって、素敵な雰囲気がありました。現在は、結婚式や会議に利用できるようです。ところで、この琵琶湖ホテルですが、1998年に浜大津に移転し、新たな現代的な建物としてリニューアルしました。そして、大津市が敷地と建物を買い取って修復し、観光施設として2002年に開館しました。イングリッシュガーデンは、この琵琶湖大津館に隣接する庭園です。

■これまで、このイングリッシュガーデンには家族に連れられて来ているだけでした。しかし、今回は、自宅の小さな庭のガーデニングを趣味にするようになってきたこともあり、庭全体の作り方について、いろいろ勉強することができました。難しいですね、庭づくりって。全体を統一感持たせて見栄えのある庭にするのは、センスが必要です。造園家と呼ばれる専門家がいるだけあって、大変奥が深いわけです。で、このイングリッシュガーデンという言葉や考え方ですが、「自然の景観美を追求した、広大な苑池から構成されるイギリス風景式庭園」(wikipedia)を指すのだそうです。まだ、よくわかっていないのですが、個人的には、人工的でありなが自然美を追求するというところが、このイングリッシュガーデンの興味深い点です。当時のイギリスの皆さんの「自然観」がここに現れているようにも思います

■イングリッシュガーデンが誕生したのは、18世紀。幾何学模様のようなフランス式の庭園とは異なる点、また植民地を拡大して行く中で、植物学に詳しいプラントハンターと呼ばれる研究者・冒険家が世界から、珍しい植物を収集するようになった時代と重なっています。造園学の研究者である白幡三郎さんが、『プラントハンター』という本を執筆されていたように記憶しています。ちょっと、調べてみようと思います。私は、この大津のイングリッシュガーデンの池のあたりの雰囲気が好きだと書きました。しかし、そのような「眼差し」自体が、18世紀のイギリスの置かれた歴史的・社会的な状況の中で作り出されて来たものであり、それを極東の島国の日本に住む私自身が内面化している…そのように考えられるわけです。庭を楽しむというガーデニングという行為を超えて、イングリッシュガーデンが歴史的に構築されていく過程そのものに興味が湧いてきました。