ランニングを楽しむ(2)

■最近、ランニングを楽しめるようになってきました。1ヶ月間頑張って、やっとそのような気持ちになってきました。単純に走るだけだと飽きてくるので、ハイキングに行くような気持ちで時々コースを変えています。また、途中で立ち止まって写真を撮ったり、コンビニでスポーツ飲料水を飲みながら休憩したりと、そのようなことも楽しみながら走っています。もちろん、身体に負荷を与えることにも取り組むようになりました。たとえぱ、「坂道ダッシュ」。アラ還の年になって、高校生のように「坂道ダッシュ」をするとは思ってもみませんでした。

■最近、ランニングを楽しめるようになってきました。1ヶ月間頑張って、やっとそのような気持ちになってきました。単純に走るだけだと飽きてくるので、ハイキングに行くような気持ちで時々コースを変えています。また、途中で立ち止まって写真を撮ったり、コンビニでスポーツ飲料水を飲みながら休憩したりと、そのようなことも楽しみながら走っています。もちろん、身体に負荷を与えることにも取り組むようになりました。たとえぱ、「坂道ダッシュ」。アラ還の年になって、高校生のように「坂道ダッシュ」をするとは思ってもみませんでした。

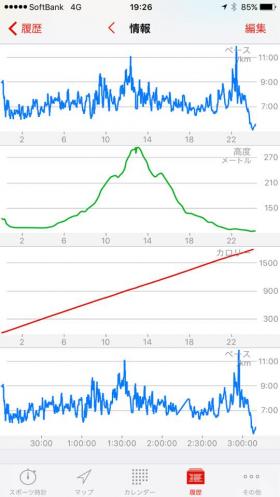

■昨日は夕方まで自宅で仕事をしていました。気持ち的に煮詰まってきたので、ランニングに切り替えることにしました。一昨日は、孫のひなちゃんの「お食い初め」のお祝いが奈良の大和郡山であったので、ランニングはお休みでした。脚の休息日でした。疲れもとれたので、前回できなかったLSD(Long Slow Distance)トレーニングに取り組むことにしました。ただし、いつものルートだと面白くないので、ちょっとチャレンジをしてみることにしました。坂道を「楽しむ」ことにしたのです。

◾︎琵琶湖大橋を渡って西の山に向かって登っていく道は、「レインボーロード」と呼ばれています。この「レインボーロード」をひたすら登って登ってひたらす登って、伊香立(いかだち)の途中(「とちゅう」という地名)にある国道367号線と合流するところまで走ることにしたのです。滋賀や京都の方であればご存知だと思いますが、いわゆる「途中越え」の、あの「途中」ですね。途中からは南に行けば京都の大原。北に行けば高島の朽木を経て福井県の小浜に至ります。今回、自分に課したルールは、絶対に歩かないということ。どれだけゆっくりしたスピードになっても良いから、走り続けること。「走る」の定義ですが、瞬間でも身体が宙に浮いていなければならないというものです。ルールはこれだけです。

■昨年は、ウォーキングに励み、この坂道も練習ルートの1つでした。その時は、「いつか、この坂道を走って登れたらいいなあ」と思っていたのですが、いよいよチャレンジしてみることにしたのです。そうすると、意外にもあっさりと登れてしまいました。ただし、ゆっくり。坂道は、5kmを過ぎたところから始まりますが、平均のランタイムは以下の通り。ご覧の通り、超スローです。でも、歩いていません。走り通すことができました。練習をしてきた成果が出てきたと思います。素直に自分で自分を褒めたいです。坂道は、およそ7km、標高差は200mほどあります。

5〜6km 7:28/km

6〜7km 7:24/km

8〜9km 7:19/km

9〜10km 8:20/km

10〜11km 7:33/km

11〜12km 8:27/km

■帰りは下りにななります。「こんな坂道を登ってきたのか…」と思いつつ(登る時は、後ろを見ないので)、スピードを出し過ぎて膝を痛めないように、ゆっくりと下っていきました。途中、セブンイレブンがあるので小休止。スポーツドリンクを飲みました。加えて、胃袋が要求したので「たっぷりあんこ&クリーム生どら」を食べました。普段だと、絶対に手を出さないスイーツです。裏のカロリー見ると、何と346kcalです。普段だと、絶対にスルーしてしまいます。しかし、今日は、パクパクと食べてしまいました。これだけ走ってカロリーを消費しているのですから、問題はありません。

■さすがに20kmを超えたあたりから、膝と腿の付け根あたりに痛みのような感じが生じてきました(疲れで、痛みではないのかも)。22kmのあたりでは、ちょっと歩いてしまいました。ボーッとして、惰性で走ってしまっていました。ここまで来たから歩いても構わないだろう…そのような気持ちが少しありました。そこで「あと少しなのに、こんなんじゃダメだ」と自分を奮起させて、とにかく走ることにしました。そして、最後だけは全力で走りました。これは、マラソン名監督であるあの小出義雄監督の本から学んだことです。今日は、1,811kcalを消費しました。一昨日は「お食い初め」のお祝いでご馳走だったので、ちょっと食べ過ぎていました。ちょうど良かったのかもしれません。

■昨日は、ランニングを再開して1ヶ月と3日目でした。私としては、今月の一番のハイライトだったかもしれません。こういうふうに練習をしながら、自分なりの「課題」をクリアしていくことができると楽しい、嬉しい、ビールはさらに美味しくなります。また、6月の総距離は、216.62kmになりました。月間走行距離が200kmを超えたのは、人生で初めてのことです。「大変良くできました」ですね。今月は、もう少しだけ、距離について伸ばすことができそうです。

お食い初め

■日本の各地域では、生後100日の頃、早ければ乳歯が生え始める頃に、「一生、食べることに困らないように」との願いをかけて百日祝いを行います。一般には「お食い初め」と呼ばれるお祝いの儀式です。それぞれの地方ごとに、いろんなやり方があるようですね。祖父母や親戚が身近にたくさんいるような環境の中で育てば、こういう「人生儀礼」に関する知識も自然と身についていくものなのでしょうが(あるいは教わるチャンスがたくさんある)、高度経済成長期に核家族の中で育った私には、そのような知識がほとんどありません。あまり気にしていないかったと思います。自分の子どもの時にも、鯛の塩焼きとお赤飯程度でお祝いをしました。

■日本の各地域では、生後100日の頃、早ければ乳歯が生え始める頃に、「一生、食べることに困らないように」との願いをかけて百日祝いを行います。一般には「お食い初め」と呼ばれるお祝いの儀式です。それぞれの地方ごとに、いろんなやり方があるようですね。祖父母や親戚が身近にたくさんいるような環境の中で育てば、こういう「人生儀礼」に関する知識も自然と身についていくものなのでしょうが(あるいは教わるチャンスがたくさんある)、高度経済成長期に核家族の中で育った私には、そのような知識がほとんどありません。あまり気にしていないかったと思います。自分の子どもの時にも、鯛の塩焼きとお赤飯程度でお祝いをしました。

■先日の日曜日、初孫 ひなちやん の「お食い初め」のお祝いをすることになりました。娘婿のご実家がある奈良に行ってきました。「お食い初め」では、ひなちゃんの前に、お祝いのお膳がおかれました。その中央には、黒い石が置かれていました。「歯固めの石」と呼ばれるようです。お膳の椀の1つには、茹でたタコがあります。調べたところ、大阪を中心とした関西では、「歯固めの石」の代わりに「タコ」を用意する習わしなのだそうですが、今回は、その両方が用意されていました。お祝いのお膳の中身等については、地域によってかなり違いがあるようです。

■さて、孫のひなちゃんですが、この日は、女子学生が卒業式の時に着る「着物と袴」風のべビー服(ロンパース)を着せてもらっていました。可愛らしい!! 最近は、笑顔を向けてくれるようになりました。好きな絵本もあるようです。声をあげて喜びます。すくすくと成長しています。本当に嬉しいことですね。それに引き換え、おじいさんは…なんですが。孫の成長を見習って、頑張ります。

魚と水田

■先週の22日(木)、滋賀県内のある地域の水田を見学にいきました。総合地球環境学研究所の上原 佳敏さんと一緒です。

■先週の22日(木)、滋賀県内のある地域の水田を見学にいきました。総合地球環境学研究所の上原 佳敏さんと一緒です。

■トップの写真をご覧ください。水路と水田の水面に落差がなくつながっています。そのため、この地域の水田では、水田に水をはっている間はフナが侵入し産卵することができます。滋賀県では、各地で「魚のゆりかご水田プロジェクト」が取り組まれています。このプロジェクトでは、圃場整備事業により深くなってしまい魚が水田に遡上できない排水路に、魚道を設置することでフナが遡上し産卵できるようにします。しかし、今日見学した地域の水田は、自然状態で産卵できます。約60ha。すごい事だと思います。

■上原さんと一緒に水田を見学させていただきながら、水のサンプルを採取しました。自然界に存在するストロンチウムという元素の安定同位体を用いて、フナが生まれ育った水田に帰ってくる=「母田回帰」していることを明らかにすることができるのですが、その分析のために必要な水路の水をサンプルとして採取しているのです(これだけだと、よくわかりませんね…すみません)。

■魚が遡上する水田、素敵なことのように思いますが、ここで営農している農家の皆さんにとってみれば、いろいろ困ったことも起きます。水田にたくさんいる稚魚を狙ってサギなどの鳥が水田にやってきて、せっかく植えた苗を踏み倒してしまい、植え直しの作業が必要になるのです。鳥の被害ということで言えば、豊岡市のコウノトリの事を思い出します。しかし、豊岡市では「コウノトリ育む農法」(おいしいお米と多様な生き物を育み、コウノトリも住める豊かな文化、地域、環境づくりを目指すための農法)に取り組むようになっておられます。何かヒントがあるんじゃないのかな…と思います。豊岡の場合は、コウノトリ自体が保護の対象であり、シンボル的な鳥でもあります。しかし滋賀の場合は、社会的に注目されているのは魚であり、鳥は(今のところ)害を及ぼす存在でしかありません。

■もっと、魚との共存を支える「社会的な仕組み」があればな…とも思います。そのためにも、この水田が持つ「様々な価値」をきちんと評価することが必要でしょう。どうすれば良いのだろう…。そのような「仕組み」や「評価」を、農家の皆さんはどのように受け止めるのだろう…この日は、そのようなことを考えました。

ランニングを楽しむ(1)

■ある方ベテランランナーから、「もっと楽しんで走りなさい」というアドバイスをいただきました。タイムとか、数字にこだわりすぎている…というご指摘でしょう。その通りだと思います。というとで、走る練習コースも色々考えるようになりました。同じコースばかりだと飽きてきますからね。たまたま湖西の起伏のある場所に住んでいるので、この地域の地形を最大限メリットにして走ることにしました。

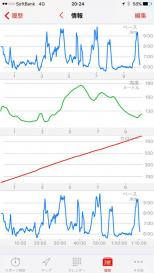

■今日は土曜日でしたが出勤しました。老人ホームの老母を見舞って帰宅し、そのまま、すぐに走り始めました。「楽しんで走りない」のアドバイスに基づき、最近は、夕方の風景と坂道を走って登ることを楽しみにしています。今日は、琵琶湖の湖岸に近い場所から、棚田で有名な仰木の集落まで登りの道(仰木道)を走りました。集落についても、まだ坂道が続きました。約3kmの坂道でした。けして速いわけではありません。ゆっくり、7分〜8分/kmのスピードで止まらずに走り続ける…のが楽しいのです。苦しいわけですが、苦しすぎることもありません。坂道を走って登れることの喜びが、楽しんのだと思います。予定では、仰木の集落から自宅までそのまま走って帰るはずだつたのですが、それだけだと距離が8kmにしかなりません。そのため、予定を変更して、あえてまたアップダウンのある2kmの道も追加して走ることにしました。あわせて10kmになりました。

■仰木の集落では、小学校の校庭に大人たちが軽自動車に乗って集まり、ソフトボールを楽しんでおられました。なんだか、素敵だなあと思って写真を撮りました。仰木の棚田や、比良山系の山々のシルエットも美しかったです。走ることで、一日の最後を楽しむことができたかなと思います。

企業の方の来室

■先週、少し研究室を綺麗にしました。とはいっても、本ばかりの研究室なので、お客様がお越しになっても、最低限失礼のない程度の綺麗さです。今日、来客がありました。滋賀県内で企業関係者の方です。CSRの一環として、琵琶湖の環境問題に関連する事業に取り組んでおられます。ここで、詳しく書けないのが少し残念ですけど。曖昧な書き方になることをお許しいただきたいのですが、今日は、琵琶湖の環境問題の一つを解決していくための「社会的な仕組み」作りに関するお話しをお聞かせいただきました。大変興味深く拝聴しました。

■先週、少し研究室を綺麗にしました。とはいっても、本ばかりの研究室なので、お客様がお越しになっても、最低限失礼のない程度の綺麗さです。今日、来客がありました。滋賀県内で企業関係者の方です。CSRの一環として、琵琶湖の環境問題に関連する事業に取り組んでおられます。ここで、詳しく書けないのが少し残念ですけど。曖昧な書き方になることをお許しいただきたいのですが、今日は、琵琶湖の環境問題の一つを解決していくための「社会的な仕組み」作りに関するお話しをお聞かせいただきました。大変興味深く拝聴しました。

■多くの立場や利害の異なる人びとが横に繋がり、連携していかなければ、解決が困難な様々な環境問題に私たちは直面しています。しかし、横につながり、連携していくにも、そこには見えない「ガラスの壁」があります。社会の中の様々な制度が、そのような「ガラスの壁」を作っています。「ガラスの壁」によって、人びとは自動的に、あるいは予定調和的には繋がっていきません。だからこそ「社会的な仕組み」が必要になります。また、そのような「社会的な仕組み」に人々が一方的に動員されるようになるのでは意味がありません。「社会的仕組み」を通して、生み出された成果が「見える化」していく必要があります。

■「で、いったい何の環境問題なのか?」ということになるのですが、残念ながら、まだ構想段階のアイデアなのでここに詳しくは説明することはできません。すみません。ただし、「社会的仕組み」の根拠となる科学的な調査は進みつつあります。この「社会的仕組み」を骨組みとして、そこに多くの方たちの夢を盛り込みつつ、経済的にも持続可能なものになっていかねばなりません。そうでないと、企業の皆さんには参加ができないようになります。どうすれば良いでしょうか。多くの方たちの知恵をお借りしなければなりません。

■と、こんな風に書いても、何のことやらわかりませんね。詳しく説明できる日が、やってくるように頑張ります。

山椒の実の佃煮

■生まれて初めて山椒の実の佃煮を作りました。下準備には、けっこう手間がかかります。はっきり言ってしまえば、面倒くさいですね。小さな枝を取り除き、実に付いている軸に付いても、爪楊枝で綺麗に取ってしまうことが良いのだそうですが、とてもそこまでできません。写真のような程度で下準備を終えることにしました。食感には大きく影響はしない…という話ししでしたので。

■下準備した山椒の実は、2時間程水につけました。30分ごとに水を取り替えました。この水につける時間が長くなればなるほど、山椒のあの痺れるような辛さがなくなっていくとのことでした。この後、山椒の実を鍋に入れ、ひたひたになる程度の水を入れます。そこに、醤油、酒、味醂を加え、中火から弱火で蓋をせずにゆっくり炊いていきます。水分がなくなってきたら、最後に、味醂を加えて照りをつけます。これで出来上がりです。美味しい佃煮が出来上がりました。これから、様々な料理に使っていくつもりです。もちろん、ご飯のお供にもなります。

調子が出てきた!

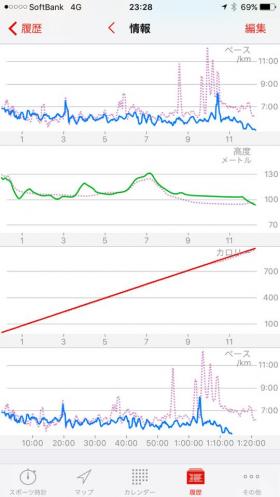

■13日(火)、「総合地球環境学研究所」での打ち合わせを終えてすぐに帰宅しました。いつもだと、「ちょっと呑みに行こうか」となるわけですが、この日は、すぐに帰宅しました。というのも、自宅で「ある企画」の写真撮影と原稿執筆をしなければならなかったからです。とはいえ、ランニングにも取り組まねばなりません。ならない…というか、走りたかったのです。こういう気持ちになるのは、ずいぶんひさしぶりの事かもしれません。良い傾向です。18時半過ぎにスタートしました。気温は低く、とても気持ちが良かったのです。どういうわけだか、身体がとても軽い。調子が出てきました。マラソンの本で勉強したイメージを大切にして走ることにしました。

■13日(火)、「総合地球環境学研究所」での打ち合わせを終えてすぐに帰宅しました。いつもだと、「ちょっと呑みに行こうか」となるわけですが、この日は、すぐに帰宅しました。というのも、自宅で「ある企画」の写真撮影と原稿執筆をしなければならなかったからです。とはいえ、ランニングにも取り組まねばなりません。ならない…というか、走りたかったのです。こういう気持ちになるのは、ずいぶんひさしぶりの事かもしれません。良い傾向です。18時半過ぎにスタートしました。気温は低く、とても気持ちが良かったのです。どういうわけだか、身体がとても軽い。調子が出てきました。マラソンの本で勉強したイメージを大切にして走ることにしました。

・身体を1本の電信柱と意識し、それが斜めに倒れる状態をイメージする。

・みぞおちにクランクの軸があり、膝で折れ曲がるクランクを持つ二つの車輪をイメージをする。

・右腰と左腰の2本の軸を意識して、2本のレールの上を走るようにする。

・あごは引かない。身体が斜めに倒れる事を前提に、あごはあげる。

・呼吸は自然に。

するとどうでしょう、どんどん走れてしまうのです。1kmまでは、なんだか身体の状況が信じられないので、恐る恐る走っていたのですが、2kmの前あたりからは、「これは気持ちが良い、もっと走りたい」という思うようになってきたのです。いつもは、これで墓穴を掘るのですが、今回は身体の何かが違っているような気がした。

1km 6:34

2km 6:13

3km 6:12

4km 6:06

5km 6:04

6km 5:56

7km 6:05

8km 5:50

9km 5:44

10km 5:52

11km 6:18

12km 5:31

■どうしたんでしょう。自分でもびっくりしました。真面目にランニングの練習をしていた2012年の頃の走力に戻りつつある感じです。心肺にはまだ余裕がありました。まだ、走ることができたのです。とはいえ、4年前の最盛期からは、まだほとど遠いことも事実です。せめて最後の1kmだけでもと、スピードアップしてみました。今日は、夕方に走ったので、気温も低く走りやすい状況でしたし、最近はアップダウンのあるところを走っているので、心肺機能が多少は向上しているのかもしれません。嬉しいです!! 距離は12km、平均ペースは6分01秒/kmでした。消費カロリーは963kcal。

■ちなみに、走った後の「瞬間最低体重」は、73.3kg。ランニングを再開した当初、先月の23日の頃と比較して約3kg減量できました。もっとも、汗が出て軽くなっていることもあるので、実質は3週間で2kg。まずまずではないでしょうか。目標までは、さらに5kgを減量しなければなりません。まだ、絞れるはずです。現在のBMIは23。細く見えるらしいのですが、まだ内臓脂肪がたっぷり残っています。68kgになるとBMIは21ぐらいになります。頑張ろう。というか、走ること自体が気持ちが良いので、こういう感覚をまた味わいたいと思います。

■ところで、こうやってランニングに取り組むと、ついつい「数字」が気になってきます。私は、iPhone6に入れたランニング用のアプリで記録をとりながら走っています。すると、どうしても数字が気になってしまうのです。facebookでのランニングに関する投稿にも、そのような傾向が見え隠れしているのでしょうね。ある、ベテランランナーの方から、「もっと楽しんで走りなさい」、そのような意味のアドバイスを頂きました(頂いたように思います…)。ということで、最近は、琵琶湖の風景を楽しむことにしています。

■ところで、こうやってランニングに取り組むと、ついつい「数字」が気になってきます。私は、iPhone6に入れたランニング用のアプリで記録をとりながら走っています。すると、どうしても数字が気になってしまうのです。facebookでのランニングに関する投稿にも、そのような傾向が見え隠れしているのでしょうね。ある、ベテランランナーの方から、「もっと楽しんで走りなさい」、そのような意味のアドバイスを頂きました(頂いたように思います…)。ということで、最近は、琵琶湖の風景を楽しむことにしています。

■14日(木)も、夕方から走り始めました。ひさしぶりに、まずは堅田の「浮御堂」に向かうことにしました。梅雨に突入したわけですが、少しも雨が降りません。気温も低く、空気が澄み渡っています。遠くの風景がはっきり見えます。そうやって眺めていると、視界の中に琵琶湖大橋がどうしても入ります。ふと、「次は、琵琶湖大橋の一番高いところまで走ってみよう」と思ったのでした。最近、ランニング再開時よりも心肺能力が高まってきたと書きました。少々の坂道ならば、ゆっくりしたスピードではありますが、走って登ることができます。自分を試してみたかったのです。すると、無理なく一番高いところまで走ることができました。これまでだと、休むこともせずに、すぐに引き返すようにしていたわけですが、この日は、暮れていく美しい琵琶湖の風景をゆっくり味わいました。真野浜の向こうに、比良山系が美しいシルエット見せてくれました。また、沖島の向こうには伊吹山もはっきり確認することができました。

■この日は、余裕があったので、自分の身体に負荷をかけるために、最後はアップダウンのある住宅地を通って帰宅しました。前日ほどではありませんが、走っていて身体が軽いように感じました。上向き調子であることは、「本物」なのかもしれません。結局、この日は12km走りました。消費カロリーは947kcal。体重も減ってきています。内臓脂肪のレベルも「11」に下がりました(まだちょっと高い…)。

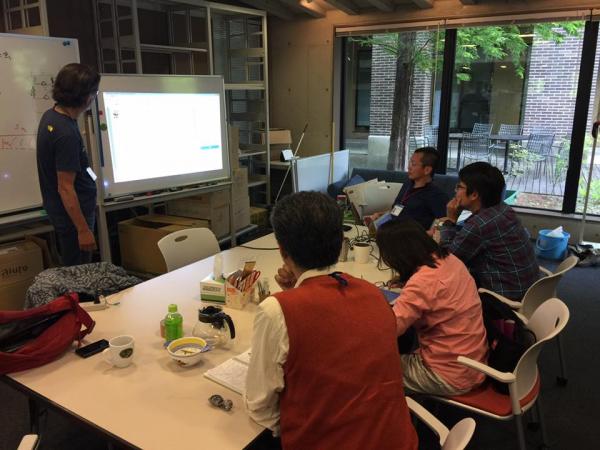

地球研でフィリピン調査に関する打ち合わせ研究会議

■13日(火)、午後から1時間半の短い時間ですが、京都の上賀茂にある「総合地球環境学研究所」で打ち合わせを行いました。私たちのプロジェクトでは、滋賀県の野洲川流域とフィリピンのシラン-サンタ・ローザ流域という、全く社会状況の異なる2つの流域を比較検討しながら、流域ガバナンスに関する文理融合による総合的な研究を進めていくことになっています。しかし、研究プロジェクトの運営をめぐる様々な制約条件からフィリピンでの調査が遅れており、これから梃子入れをして調査を進展させていくことになっています。

■ということで、現在日本に長期滞在されているフィリピンの研究者に、私たちのプロジェクトに参加していただき、プロジェクトの現地での調査をリードしていただくことになりました。今回お願いしたことは、シラン-サンタ・ローザ流域における環境史的な観点からの聞き取り調査、現地のステークホルダーとのさらなる協働関係の構築、近代化政策や工業化・都市化等を背景にしたマクロな社会経済の変動に関する統計的データの収集、土地所有制度と流動的な土地利用、流域委員会の設置とその後の展開…。まあ、お願いしたことは複数にまたがるのですが、そのような社会科学的な調査から得られた基礎的なデータを、自然科学的な調査データと重ね合わせて、この流域が抱える課題やその解決に資する方向性に関して、現地の皆さんと議論を積み重ねていくことになりました。今回プロジェクトに参加してくださることになったフィリピンの方は、大変反応が良く、優秀な人でした。実にありがたいことです。

■それはとかく、今日の会議は、傍目から見ていると実に変な感じだったようです。私は日本語で話しをして英語を聞く。フィリピンの研究者は英語で話して私の日本語を聞くからです。これでよくコミュニケーションができているなと、傍目には見えたらしいのです。もっとも、同席したプロジェクトのメンバーが足らない部分を通訳してくれています。私は英会話の能力が低いので、こういうときに苦労することになります。まあ、それはともかく、なんとか調査の方向性が見えてきたので、少し安心した。

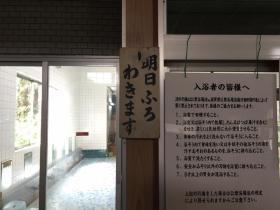

彦根の「山の湯」

■12日(月)の午後に、彦根の銭湯に行ってきました。午前中、ランニングに取り組んでいので、多少脚に疲れを感じていましたが、だからといってその疲れを癒すために銭湯に浸りに行ったというわけではもちろんありません。「銭湯と地域活性化」に関してお話しを伺うために行ってきたのです。少し前のことになりますが、高齢者の生涯教育のための学校=滋賀県レイカディア大学で私の講義を受講されたMさんという方から、地域活性化に関する相談のFAXやメールが大学に届きました。少しご相談の内容が理解しにくかったものですから、Mさんとメールでやり取りをするよりも「現場」で直接お話しを伺った方が良いだろうと、彦根まで出向くことにしたのでした。

■12日(月)の午後に、彦根の銭湯に行ってきました。午前中、ランニングに取り組んでいので、多少脚に疲れを感じていましたが、だからといってその疲れを癒すために銭湯に浸りに行ったというわけではもちろんありません。「銭湯と地域活性化」に関してお話しを伺うために行ってきたのです。少し前のことになりますが、高齢者の生涯教育のための学校=滋賀県レイカディア大学で私の講義を受講されたMさんという方から、地域活性化に関する相談のFAXやメールが大学に届きました。少しご相談の内容が理解しにくかったものですから、Mさんとメールでやり取りをするよりも「現場」で直接お話しを伺った方が良いだろうと、彦根まで出向くことにしたのでした。

■銭湯は、もともと地域の「社交の場」であり、お商売をされている方達にはちょっとした情報交換の場でもありました。銭湯は、人が集まる、人をつないでいく「場」なのです。「お風呂+α」が銭湯の魅力なのです。ところが、各家庭に内風呂が普及するようになり、全国の多くの銭湯はどんどん廃業していくことになりました。今回お邪魔した銭湯は、彦根の「山の湯」さんです。明治12年創業といいますから、歴史のある銭湯ということになりますね。建物も非常に立派です。銭湯の利用者が減少していく中で、今でも頑張って経営されています。こちらの銭湯、ノーベル物理学賞を受賞したあの湯川秀樹さんも入浴したそうです。銭湯の裏側には、こんもりとした小さな山のようなものがあります。大きな樹木が繁っています。ここは、元々彦根城の土塁でした。小さいけれど、山のような土塁のそばにあるので「山の湯」…なのかもしれません。

■彦根城の土塁がそばにあるということからもわかるように、「山の湯」さんは、彦根の中心市街地にあります。この「山の湯」さんを利用されている方は、この中心市街地のあたりにお住いの高齢の皆さんなのです。Mさんのご紹介で、短い時間ではありましたが、経営者の方にいろいろお話しを伺うことができました。こちらの「山の湯」、私よりも年齢の若い、Oさんという方が経営されていました。Oさんで5代目になります。Oさんのお父様が、それまで銭湯を経営されていた人から、経営を引き継がれたのだそうです。もっとも建物自体は、経営とは別の方の所有になります。元々は、隣接する御宅が代々所有されてきたのですが、現在は、ある企業が所有されています。

■さて、そうやってMさんの説明をお聞きし、Oさんから具体的なお話しを伺う中で、そもそものMさんからあったご相談の内容がようやく理解できるようになりました。ご相談のポイントは、この「山の湯」さんが今後も存続できるように、以前のように人が集まる「場」にしていくためにはどうしたら良いのか、どのような「社会的な仕掛け」が可能なのか、ということなのでした。この由緒のある銭湯の持つ魅力をさらに引き出すと同時に、「銭湯にゆったり浸かること+α」の仕掛けが、いろんな方達との関わりの中で生まれてくると素敵だなと思いました。

■「山の湯」での聞き取りを終えた後、Mさんに彦根市の中心市街地をいろいろご案内いただきました。彦根には、滋賀大学に用事があるときには来ますが、それ以外にはあまり来たことがありません。つまり、普段から慣れ親しんでいる街ではないのです。彦根といえば、彦根城のお堀のそばに、観光客が訪れる「キャッスルロード」という場所があります。白壁と黒格子の町屋風に統一された街並みは、江戸時代の城下町をイメージしているそうです。様々なお土産を販売する店舗が入っています。彦根城を訪れた方たちのための、お土産観光施設といういった感じでしょうか。人工的に作られたテーマパークのようなところがあり、城下町のイメージは存在しても、そこには「生きられた歴史」、オーセンティックな歴史の厚みを感じ取ることができません。そのような観光客が集まる場所から少し離れた、駅に近い所には、地元の商店街があります。残念ながら多くの店舗がシャッターを閉めたような状態になっています。しかし、ここには私のような年代の者には、懐かしくなるような「昭和の雰囲気」が残っています。そこからは、この街の「履歴」が感じられるのです。

■「山の湯」での聞き取りを終えた後、Mさんに彦根市の中心市街地をいろいろご案内いただきました。彦根には、滋賀大学に用事があるときには来ますが、それ以外にはあまり来たことがありません。つまり、普段から慣れ親しんでいる街ではないのです。彦根といえば、彦根城のお堀のそばに、観光客が訪れる「キャッスルロード」という場所があります。白壁と黒格子の町屋風に統一された街並みは、江戸時代の城下町をイメージしているそうです。様々なお土産を販売する店舗が入っています。彦根城を訪れた方たちのための、お土産観光施設といういった感じでしょうか。人工的に作られたテーマパークのようなところがあり、城下町のイメージは存在しても、そこには「生きられた歴史」、オーセンティックな歴史の厚みを感じ取ることができません。そのような観光客が集まる場所から少し離れた、駅に近い所には、地元の商店街があります。残念ながら多くの店舗がシャッターを閉めたような状態になっています。しかし、ここには私のような年代の者には、懐かしくなるような「昭和の雰囲気」が残っています。そこからは、この街の「履歴」が感じられるのです。

■Mさんに連れていっていただいたビルの1階には、Mさんがお気に入りの「おでん屋」さんがありました。なかなか素敵な感じです。シャッターがあちこちでしまっている商店街には、写真のようなおもちゃ屋さんもありました。なんと、「最新! お面 1枚 600円」とあります。また、大きく「カロム」と書いてあります。「カロム」とは、2人以上で行うボードゲームです。おはじきと、ビリーヤードが一緒になったような感じのゲームでしょうか。詳しいルールはよく知らないのですが、数回、このゲームを経験したことがあります。この「カロム」は、元々は明治時代に海外から日本に入ってきた遊びですが、彦根以外の地域では、このカロムが消えていきました。しかし、今でも、この彦根を中心とした地域では、子どもたちが「カロム」で遊び続けています。話しが脱線してしまいました…。

■とりあえず、今回は短時間の滞在でしたが、一度きちんと時間を取って、改めて、彦根の中心市街地を歩いてみたいと思いました。また、まちづくりに取り組む知り合いの方たちにも、いろいろ相談をしてみようと思っています。その上で、改めて「山の湯」さんを訪問したいと思います。その時は、ゆっくり湯船にも浸かるつもりです。

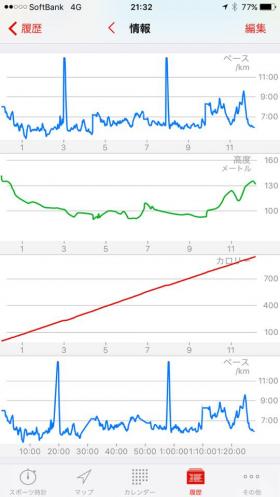

妹子神社

■ランニングの練習を再開しましたが、ベテランのランナーの方からは、ただ走るだけではなく、楽しみを持って取り組んでほしいとのご指摘をいただきました。ただ、タイムや距離といった数字に一喜一憂するのではなく、走りながら自然の変化を感じ、風の香りをかぐ…そういった楽しみがランニングはいっぱいありますよ、というご指摘です。ということで、「ランニングにもっと楽しみを付け加えよう」と、先日は「歴史ラン」をしてみました。小野妹子の墓と伝承されている唐臼山古墳と、妹子が祀られている妹子神社を折り返し地点にして走ることにしたのです。一般には、といいますか歴史学的には、小野妹子の墓は大阪府南河内郡太子町にあると言われており、大津の墓については単なる伝承でしかないわけですが、私にとっては、そのようなことはどうでも良いのです。

■大津にある唐臼山古墳と妹子神社は、「びわ湖ローズタウン」の中にあります。JR湖西線・小野駅が最寄の駅になります。もっと正確に言うと、妹子神社のある唐臼山古墳の周りがニュータウンとして開発されたのです。私は鈍感な方だと思うのですが、妹子神社に行くと、そのような私でも何か神々しい雰囲気が伝わってくるように感じがした。すぐに折り返して戻ることをせず、キャップもサングラスも外して、二礼二拍手一礼。きちんと参拝をしました。「ランニングの練習を継続できますように見守ってください…」と祈りました。もっとも、小野妹子は遣隋使として派遣された人です。そのようなこともあり、この神社には、外交官や駐在員の皆さんが参拝されるらしいのです。妹子さんは、ランニングは専門外だろうか…。ところで周りはニュータウンなのですが、その先には、比良山系や琵琶湖が見えました。「小野妹子の墓は、なんて素敵な場所にあるんだ!」と思いました。ニュータウンはもちろん、鉄道も道路も何もない、いにしえの時代の風景を頭の中で想像しました。なんて素敵なんでしょう。

■10分弱ばかり妹子神社で過ごしました。もっと居てもよかったのですが、次の予定がありましたので、ランニングを再開し、自宅に向かって走り始めました。今日は、「ニコニコ・ルンルン♪」なスピードって、どんな感じかを確認しながら走りました。おそらく6分40秒/kmから6分50秒/kmまでのあたりなのだろうと思います。このスピードならば、途中で心肺がきつくなることもありません。また、スピードは落ちてしまうものの、ニュータウンの中の上り坂も、止まらずに走って行けます。脚力と心肺機能も、少しずつ強化されていると信じたいものです。この日のランは13.23km、1017kcalを消費しました。