秋の草花

▪️一昨日の投稿で、彦根市の滋賀県立大学を訪問した帰り、彦根市石寺の琵琶湖湖岸にある松林でヒガンバナの群落を見つけたことを書きました。今日は、我が家です。小さな庭ですが、庭の大改修をしてあります。その際、ヒガンバナの球根を大切に埋め戻してもらいました。彦根の群落と比べると大した数ではありませんが、我が家でもほぼ満開に近い状態になりました。今日は、雨が降っていますが、もし晴れていたらアゲハチョウが蜜を吸いにやってきていたはずです。

▪️ヒガンバナのそばには、ハギが植えてあります。そのハギが紫の花を咲かせ始めました。ハギは漢字で書けば「萩」です。草冠に秋です。この字からしても秋にふさわしい花のように思います。秋風に揺れるハギは、とても風情があります。そういえば、「秋の七草」のひとつでもありましたね。この雰囲気からはわかりにくいですが、このハギはマメ科の植物です。だから、根には根粒菌がいて、空気中の窒素を固定として共生しているハギに与えるのだそうです。だから、山火事で木が燃えてしまったり放牧地なんかでは、このハギが最初に生えてくるとのことです。だからパイオニア植物と呼ばれ、栄養のない土壌でも育つようです。ところで、万葉集では、ハギ=萩を詠んだ歌が142首あることを知りました。万葉時代の人びとにとって、身近な植物であったのでしょうか。ハギが茂る土地とは森林ではなく放牧地のような場所です。ということは、万葉時代の人びとは、森林をハギが茂るような土地に改変したのでしょうか。当時の土地利用のことをいろいろ想像してしまいます。歌の意味を深く知れば、何か手がかりがあるかもしれません。

▪️ここで、少し備忘録として書いておきたいと思います。剪定についてです。ハギは、2月頃、新しい芽がでる前に、株元から10~30cm程度のところで枝を全部切ってしまうことが必要なのだそうです。庭の大改修以前は、その剪定の仕方がわからず、随分、背丈を高くしてしまっていまい、萩の風情がなくなってしまっていました。今度は、気をつけます。

▪️ヒガンバナ、ハギ、それ以外では、ミズヒキが小さな紅白の花を咲かせています。祝儀袋に使う「水引」のように、細い長い花茎を伸ばして花を咲かせることから、ミズヒキと呼ばれているのです。このミズヒキ、庭のあちこちに生えてきます。こぼれ種でどんど拡散しているのですね。ですから、よく庭を監視?!して、増えすぎたら抜いてしまうようにしなくてはいけません。ヒガンバナ、ハギ、ミズヒキ。いずれも自然に生えている野草です。うちの庭は、いかにも花壇のように人工的な雰囲気にはしたくないものですから、このような自然に生えている野草を庭造りに活かしています。

庭に秋がやってきました。

◾️先週末は出張でした。出張というか、調査ですね。その出張から帰宅して、朝、庭の見回りをするとタマスダレが庭のあちこちで満開になっていました。トップの写真では、白いタマスダレの横でシュウメイギクも咲いていました。いよいよ、我が家の小さな庭にも秋の雰囲気が漂ってきました。中段左は、ムラサキシキブです。あの「源氏物語」の作者である紫式部と同じ名前です。元々は、ムラサキシキミと呼ばれていたけれど、名前が変わってしまった…と聞いていますが、どうなんでしょうね。写真のように紫色の実がなります(なんだか、「梅仁丹」のようですね)。このムラサキシキブの横には、ハギが植えられています。開花はまだですが、蕾ができていました。開花ももう時期ですね。タマスダレは、南米原産のヒガンバナ科の花のようですが、本家本元のヒガンバナの芽もグググッと伸びてきています。もうじき赤い花を咲かせてくれるでしょう。曼珠沙華。気温が下がり、庭の雰囲気も秋らしくなってきました。

◾️ただし、秋の素敵な花を楽しんでいるだけではありません、蛾の幼虫が大発生しています。ジューンベリーの葉が、改札を済ませた鉄道の昔の切符のように、なんだか変な形になっていました。下を見ると、何やら糞らしきものが。で、よーくみると、黄緑色の幼虫が大発生していました。イガラの幼虫です。下手に触る刺されてしまいます。それから、タマスダレにも黒っぽい幼虫が。ハマオモトヨトウの幼虫です。最近は、水やりをする必要がなくなってきましたが、その代わりにこれらの幼虫の駆除が朝の庭仕事になっています。

モンテスラ

◾️モンテスラという観葉植物を、職場の社会共生実習支援室に置いています。私物ではありますが、地域連携型教育プログラムである「大津エンパワねっと」等の仕事でよく使う部屋でもあり、病院のように殺風景な部屋の感じは個人的には嫌だなあ…と思ったものですから、この部屋に関係する職員の皆さんにも了解いただいて置かせてもらうことにしたのです。春から順調に成長してきましたが、夏期休暇中だけは、自宅に持ち帰って世話をすることにしました。

◾️順調に成長してきたと書きましたが、その結果として、当初の鉢では収まらなくなってきました。自宅にあった大きめの鉢に植え替えることにしました。モンテスラの原産地は、メキシコから中央アメリカにかけての熱帯雨林。新しい鉢は、そんなモンテスラの原産地のイメージにもあっているかなと思います。モンテスラは、面白い葉の形をしています。歯に切れ込みが入ります。姿形からもわかるように、モンステラはサトイモの仲間です。新しく葉が出てくる時の様子も、面白いなと思いました。すでにある茎から、芽が分かれて伸びてきます。よく見ると、これから広がる葉がクルクルっとしっかり巻いてあるのです。芽は伸びながら、その葉を広げていきます。サトイモ一般にそんな芽の出し方をするのだとは思いますが、あまり良くわかったいませんでした。

◾️それから、根が茎から生えてきます。このような根が茎や幹から空中に出る場合があり、気根と呼ぶそうです。気根をもつ植物としてはガジュマルの木が有名かな。もうひとつ。朝起きると、モンテスラの葉から垂れた水滴が床に落ちていることがあります。葉の葉脈にある水孔から流れてくるのです。根が吸い上げた水分は葉から蒸散しますが、蒸散だけでは追いつかないので、こうやって垂らすようです。

小さな庭の「生きもの のドラマ」

◾️酷暑です。庭に植えた草木、焼けないように、枯れないように気を配っています。草木だけではなく、カメやメダカも暑さにやられないように注意しています。そうやって庭の世話をしていると、小さな庭なんですが、コオロギやバッタやカマキリの姿を見かけるようになりした。そのような昆虫を餌にしているのか、トカゲもあちこちでうろちょろしています。庭にはクチナシを植えているのですが、その柔らかい若葉が、次々とボロボロになっていきます。近づいて細かく見てみると、何かの幼虫が何匹もいるではありませんか!「こいつらか!俺のクチナシを台無しにしているのは!」。このような幼虫を、カマキリやトカゲは食べてくれないんですかね。あとで調べてみると、スズメガの仲間の幼虫であることがわかりました。

◾️この暑さの中でも紅葉の枝がまた伸びてきたので、その枝を剪定していると、枝の間に蜘蛛の巣が張っていることに気がつきました。蜘蛛はあちこちに巣を貼るので、気がついたらすぐに取り除いていますが、今回はしばらく眺めてしまいました。小さな蜘蛛が中央の左下に。中央の右上にはこの蜘蛛に食われてしまったトンボが。羽だけが取り残されていました。羽は食べ甲斐がないのかな。

◾️庭にはトネリコの樹があるのですが、そこにキジハトのつがいがやってきました。うちのトネリコの樹に巣を作るかどうか、夫婦で相談をしているかのようです。どうも、うちのトネリコは、この「ご夫婦」のお気に召す「物件」ではなかったようで、残念だな…と思っていたところ、翌日もやってきてくれました。そして、静かになくのです。キジバトの鳴き声って、かなり低いですね。ちょっとフクロウのようでもあります。うちのトネリコの樹に巣を作ってくれないかな…と期待しながら撮影すると、大きなシャッター音に驚いて逃げて行ってしまいました。キジバトは、幸せを運んでくれると言われていますが、何だか残念なことをしてしまいました。小さな庭ではありますが、それでも、そこには生きもの の様々なドラマがあります。

彼岸花

■今年も彼岸花が咲きました。現在の家に住んで2年目を迎えますが、昨年も、庭に彼岸花が咲いた時のことをエントリーしています。縁起が悪いと、庭に生えてきたら抜いてしまう方もおられますが、私は秋の風景としてこの花が庭に咲くことを楽しんでいます。

■ところで、彼岸花には花だけで葉がありません。花が散ったあと、10月になると葉が生えてきます。円盤状に葉が伸びてきます。ロゼッタ状というようですが、円盤状に30〜50cmの線形の細い葉が伸びます。葉は、冬の間茂っていますが、春になると枯れ始めて6月には完全に枯れてしまいます。冬の間に、光を浴びて光合成をして栄養を鱗茎にためているわけですね。どうして、このようなサイクルを繰り返すのでしょうね。彼岸花は、水田の畦によく植えられています。水田との関係が深いところに、何か関係があるのかもしれないと思うのですが、植物の専門家ではないのでよくわかりません。

膝の故障のその後

■我が家の庭では、秋の雰囲気が少しずつ満ちてきました。ヒガンバナの芽が伸びてきました。近所ではすでに咲いているのですが、我が家のヒガンバナが花を咲かせるのには、もう少し時間がかかりそうです。このヒガンバナに加えて、ハギ、ミズヒキ、シュウメイギクが花を咲かせています。これらの花は、どちらかといえば地味ではありますが、眺めているとなかなか味わいがあります。

■我が家の庭では、秋の雰囲気が少しずつ満ちてきました。ヒガンバナの芽が伸びてきました。近所ではすでに咲いているのですが、我が家のヒガンバナが花を咲かせるのには、もう少し時間がかかりそうです。このヒガンバナに加えて、ハギ、ミズヒキ、シュウメイギクが花を咲かせています。これらの花は、どちらかといえば地味ではありますが、眺めているとなかなか味わいがあります。

■ミズヒキは、栽培品種ではなく野草ということになります。タデ科の植物です。全国各地の道端で見かけることができます。このミズヒキの花ですが、とても小さくて可愛らしいのです。このような小さな花をよく見ると、紅白であることがわかります。祝儀袋等につける紅白の飾り紐=水引に似ていることから、このような名前が付いているそうです。ハギは、秋の七草のひとつです。我が家の庭のハギは、私の剪定の仕方が悪く大きくなりすぎてしまいました。とはいえ、赤い花を咲かせた枝が風に揺れる様は、独特の情緒があります。

■話しは変わりますが、10日前から昨日まで娘が孫娘を連れて帰省していました。孫を中心に賑やかな日々を過ごしていましたが、昨日、娘と孫は大阪の自宅に帰りました。なんだか心の中にぽっかり穴が開いたような感じです。そのちょっと寂しい気持ちと、秋の花を咲かせた庭の雰囲気が何か共振しあうようで…。しかも、そのこととは直接関係ありませんが、応援している阪神タイガースも、広島カープファンで真っ赤になった甲子園球場で負けてしまいました。甲子園球場での広島カープの優勝はみたくなかったな〜…。まあ、仕方がありません。というわけで…ということもないのですが、気持ちを切り替えて、夕方から走ることにしました。先日エントリーした投稿にも書きましたが、左膝が故障しました。いつもの腸脛靭帯炎だと思います。様子を見ながら走ることにしました。実は、一昨日も恐る恐るゆっくりしたペースで走ってみたのですが、特に、問題がないようでしたので、今日はいつものように普通に走ってみることにしました。

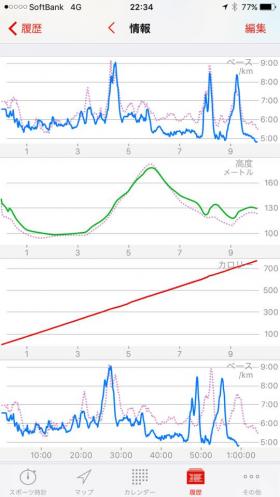

■10kmの距離を、1時間弱で走りました。アップダウンのあるコースで、標高差は100mほどあります。上りの坂道では平地のようなスピードを維持することはできませんが、全体を平均すれば5:55/kmで走ることができました。薄い点線が一昨日の記録で、青い実線が昨日の記録です。少しずつ、走力はついてきているようです。ただ、故障をしないように気をつけなければなりません。腸脛靭帯炎(ランナー膝)を予防するためには、やはりストレッチが大切になってくるようです。やり過ぎても良くないと聞きました。なかなか難しいものです。腸脛靭帯に加えて、股関節のストレッチも行いました。ストレッチをしていて思うことは、若い時に比べて、かなり身体が硬くなっているということです。これでは故障も起こりますね。そのような歳を取った身体をストレッチで緩めていくと、どういうわけか気分もよくなってきます。不思議なことに頭の中がスッキリしてきます。身体の中の微妙な変化を実感することになりました。素人考えですが、脳の中にでもちょっと変化が起こっているのかもしれません。

■10kmの距離を、1時間弱で走りました。アップダウンのあるコースで、標高差は100mほどあります。上りの坂道では平地のようなスピードを維持することはできませんが、全体を平均すれば5:55/kmで走ることができました。薄い点線が一昨日の記録で、青い実線が昨日の記録です。少しずつ、走力はついてきているようです。ただ、故障をしないように気をつけなければなりません。腸脛靭帯炎(ランナー膝)を予防するためには、やはりストレッチが大切になってくるようです。やり過ぎても良くないと聞きました。なかなか難しいものです。腸脛靭帯に加えて、股関節のストレッチも行いました。ストレッチをしていて思うことは、若い時に比べて、かなり身体が硬くなっているということです。これでは故障も起こりますね。そのような歳を取った身体をストレッチで緩めていくと、どういうわけか気分もよくなってきます。不思議なことに頭の中がスッキリしてきます。身体の中の微妙な変化を実感することになりました。素人考えですが、脳の中にでもちょっと変化が起こっているのかもしれません。

■ストレッチに加えて、走った後のアイシングも行なっています。冷凍庫に入っている食品の保冷剤を活用しています。保冷剤をタオルに挟み、故障した左膝の横に包帯で縛り付けています。加えて、これからは膝のテーピングも必要になるかもしれません。以前、職場のアスリートランナーの方に、膝のテーピングのやり方を教えていただきました。その教えの通りに、やってみようと思います。

■今月末は、50kmをウォーキングする予定です。「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の練習会です。それまでにも、35kmのウォーキングに取り組もうと思います。ノルディックウォーキングのためのストックも用意しました。これで、少しは膝への負担を減らすことができるのではないかと思います。頑張ります。

家庭菜園

■朝食に、我が家の菜園(プランターのことですが…)で収穫した二十日大根をいただきました。「味はどうか?」と聞かれれば、う〜んプロの農家には絶対にかなわないと思います。スーパー等ではラディッシュとして売られていますが、あんな風に真ん丸になりません。葉っぱも虫に喰われ放題。哀れなものなのです。しかし、家庭菜園には購入では得られない「小さな幸せ」があります。あと、我が家の庭のプランターからは、プチトマトも3種類。これから少しずつ収穫できそうな状況になっています。後は、大葉、シシトウ、オクラ、バジル…ちょっとずつではありますが、これから楽しんで行く予定です。そうそう、ミントもあります。ラム酒のカクテルであるモヒートについても、これからの暑い季節には味わえるのではないかと思います。確か、ラム酒、ガムシロップ、ミント、炭酸と氷でできるんじゃなかったかな。

超音波アロマディフューザー

■どうも、生まれつき整理整頓が下手なんだと思います。別にゴミ屋敷で暮らしている訳ではないのですが、日々増えていく書類とか、論文とか、書籍とか、きちんと管理することが下手くそです。こう思いたいほど、研究室の中の整理がきちんとできていません。研究部長をしいた昨年度・一昨年度は、会議が続き、部長としての仕事もあり、ほとんど研究室にいませんでした。研究室は、様々な書類や資料を置いておく倉庫のようになっていました。

■どうも、生まれつき整理整頓が下手なんだと思います。別にゴミ屋敷で暮らしている訳ではないのですが、日々増えていく書類とか、論文とか、書籍とか、きちんと管理することが下手くそです。こう思いたいほど、研究室の中の整理がきちんとできていません。研究部長をしいた昨年度・一昨年度は、会議が続き、部長としての仕事もあり、ほとんど研究室にいませんでした。研究室は、様々な書類や資料を置いておく倉庫のようになっていました。

■研究部長を終えて、「これではいかん!!」と研究室の居住性⁈を高めることにしました。まだ、整理整頓は継続中ですが、部屋の中に、観葉植物を飾り、「超音波アロマディフューザー」を置いてみました。部屋の中に潤いが出てきました。「超音波アロマディフューザー」は、「無印良品」の製品です。アロマは、レモンとユーカリだったかな…。アロマに関する知識はまったくありません。お店の推薦にしたがって購入しています。

■写真を見ると、ちょっと「アジアっぽい雰囲気」になっていますが、これは写真を撮るためにいろいろ「みっともない」ものを取り除いているのです。ソファーは、以前勤務していた大学時代から使っているものです。購入してから20年たっているので、もうボロボロです。実際はボロボロなのですが、いろいろ工夫して「アジアっぽい雰囲気」にアプローチしてみようと思います。まあ、そうはいっても、基本的に「書庫」なんですけどね…。しかし、「超音波アロマディフューザー」はなかなかの物ですね。香りは大切だなと思いました。なんだか室内の雰囲気も変わってきます。いろいろアロマの種類を変えて楽しんでいければ良いなと思います。

■話しは変わりますが、今日は社会学部教務課の事務室に行く用事がありました。すでに承知していましたが、人事異動で、以前からよく存じ上げている若い事務職員の方が社会学部教務課の課長さんになっておられました。若い課長さんの馬力に期待したいと思います。今回の人事異動については、いろいろ知ることになりました。知り合いの方も多数移動されていました。なんとなく、いろいろ期待してしまいます。もっとも、教職協働ですから、教員自身がもっと「変化」しないといけないわけなんですが。

タックンからのプレゼント

■我が家のお隣には、若いご家族が住んでおられます。3人家族です。3歳の息子さんは、タックンといいます。よく、タックンと庭でお話しをすることがあります。私が今の家に転居してきた頃は、まだきちんと言葉が喋られませんでしたが、どんどん言葉を覚えて、私のようなおじさんとも話しができるようになってきました。最初の頃は、「ジジ…」と言ってから「おじちゃん」と言い換えていましたが、最近は、大きな声で「おじちゃ〜ん」と呼びけてくれるようになりました。まあ、確かに「ジジ」でも良いのですが、本当のお祖父様がいらっしゃるのでしょうから、やはり「おじちゃん」でしょうかね。

■一昨日のことになります。朝から庭木の剪定に悩んでいました。我が家には、5本の樹が植えてあります。4本まではなんとか自分の力で剪定できたのですが、一番大きなシマトネリコだけはどうしたものかと悩んでいたのです。素人考えですが、枝の張り方等をじっと見つめて剪定の進め方を考えなければなりません。そうやっていた時のことです。タックンから「おじちゃんが好きだ」と告白されたのです。「あれま、嬉しいね〜」…です。ということで、タックンのお母さんがお家のお庭に咲いているバラの花をプレゼントしてくださいました。我が家はの庭はイングリッシュガーデンを目指して、いろいろ植えてあるのですが、お隣は、スッキリ、シンプルなお庭です。綺麗な芝生に、アーチが設けてあり、そこで蔓薔薇が大きな花を咲かせていました。タックンのお母さんは、その蔓薔薇をくださったのです。写真が、その蔓薔薇です。花瓶は和風の一輪挿しです。どちらかと言えば、椿のような花が似合うのかもしれませんが、バラだっていいよな…と、自分で自分を納得させています。

睡蓮鉢の黄菖蒲

■自宅の睡蓮鉢に植えた黄菖蒲に、花が咲きました!これは園芸種で黄菖蒲(キショウブ)という種類なのかなと思います。先日のエントリーでも書きましたが、アヤメ(菖蒲)、ハナショウブ(花菖蒲)、カキツバタ(杜若)に加えて、園芸種もあるので、なんだかややこしいですよね〜。

■自宅の睡蓮鉢に植えた黄菖蒲に、花が咲きました!これは園芸種で黄菖蒲(キショウブ)という種類なのかなと思います。先日のエントリーでも書きましたが、アヤメ(菖蒲)、ハナショウブ(花菖蒲)、カキツバタ(杜若)に加えて、園芸種もあるので、なんだかややこしいですよね〜。

■水生植物だけでは、そのうちにボウフラが湧いてきます。昨日も、今シーズン初になりますが蚊に刺されました。ということで、クロメダカを10匹入れてみました。残念なことに、そのうちの1匹は自分で睡蓮鉢から飛び出して、干からびて死んでいました。今のところ、残りの9匹はこの睡蓮鉢の中で暮らしています。赤玉土を入れ、水生植物も増やして、良い環境づくりに努めてきましたので、プランクトンが湧いてきました。どういう種類なのか、よくわかりません。また、小さな巻貝もいます。恐らくは、卵が水生植物についてきたのではないかと思います。まあ、素人考えでしかありませんが。

■クロメダカの飼育、昨年は、同じ睡蓮鉢で失敗しています。クロメダカを購入したペットショップの店員さんのアドバイスでは、水温の変化が一番の問題なのだそうです。日が当たって急激に水温が上がると、クロメダカは死んでしまいます。もちろん、酸素の問題もあります。今のところエアレーションは使っていませんが、暑くなると必要になるかもしれませんね。また、家族から聞きましたが、水を入れ替えるにしても、いっぺんに替えるといけないようです。半分ずつ、水を交換することがコツだとのことです。うまくいくかな。