龍谷大学吹奏楽部サマーコンサート2023

■龍谷大学吹奏楽部の「サマーコンサート2023」、7月9日、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで開催されました。ご来場くださった皆様、オンラインでご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。この大勢の集合写真の中に、私もいます。嬉しいです。少し、本番前の舞台裏についてもご紹介しましょう。

■この2枚は、集合写真を撮影する前、部員全員がステージに集まった時のものです。頑張って練習を積み重ね、コンサートの本番を迎えられたことを皆さんとても喜んでおられました。あちこちで、親しい部員同士で記念写真を撮りあっておられました。上の左は、集合写真の撮影のために前に並べられた椅子に座って後ろの方を自撮りしてみました。レンズが向かっていることを知ったのか、「反射的」にこちにに笑顔を向けてくださいました。

■パーカッションの諸々の道具です。プログラムの曲にあわせて、必要な道具をあらかじめ仕分けて箱に入れて用意してあります。

■左はコントラバスパートの記念写真です。右の写真は幕前に演奏するサックス四重奏のリハーサル風景です。スタジオジブリが制作したアニメーションの曲をメドレーで演奏されています。大変心に沁み込んできました。また聴きたいです。

■部員からのプレゼントされたメッセージに感動する幹事長Oくんです。

■第3部のマーチングステージの衣装。きちんと並べられています。誰の衣装なのかわかるように名前も書いてありますね。

■集合写真前の時間でも、全体進行の打ち合わせをされているようです。最後の確認なのかな。最後の写真。第3部のマーチングステージで使うワイヤレスマイクかなと思いましたが、ステージマージメントをする裏方さん同士(部員が演奏しながら裏方もやります)が連絡を取るためのトランシーバーとのことです。

■集合写真前の時間でも、全体進行の打ち合わせをされているようです。最後の確認なのかな。最後の写真。第3部のマーチングステージで使うワイヤレスマイクかなと思いましたが、ステージマージメントをする裏方さん同士(部員が演奏しながら裏方もやります)が連絡を取るためのトランシーバーとのことです。

■複雑なステージ上の進行や全体の進行を、きちんとシステマティックに分担して運営をされていることに、いつも驚きます。終演後も、ただちに楽器を搬出して瀬田キャンパスまで運ぶ仕事がありました。みなさん、実にテキパキと動かれていました。さすがだなあと、いつも感心しています。

■私は学生時代にオーケストラに所属していましたが、コンサートの後は、4~5人の楽器係を除いて、全員、打ち上げの会場に直行していましたが、吹奏楽部の場合は違います。コンサートを無事に終えられたことを、お互いに喜びあうよりも前に、楽器のホールからの搬出と瀬田キャンパスの倉庫への搬入が優先されますから。それどころではないのです。そもそも、200人を超える人数で打ち上げをやる会場がありません。少しかわいそうな気持ちになりますが、仕方がありません。レセプションは4回生と一部の3回生だけの参加で行われました。

社会共生実習「活動共有会」

▪️金曜日2限は、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部・社会共生実習)です。「社会共生実習」という地域連携型教育プログラムの中で、複数のプロジェクトが活動しています(前期は7プロジェクト、後期は8プロジェクト)。「地域エンパワねっと・大津中央」もそのようなプロジェクトのひとつです。

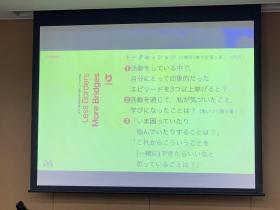

▪️昨日は、「活動共有会」ということで、全てのプロジェクトの学生さんたち74名が集まりました。17のグループに分かれて3つの課題に取り組みました。まず、露払いということで、冒頭、私が「社会共生実習」のねらいについて少し説明をしたあと、川中大輔先生が進行役となって以下のグループワークに取り組みました。

①活動をしている中で、自分にとって印象的だったエピソードを3つ以上挙げると?

②活動を通じて、私が気づいたこと、学びになったことは?

③「いま困っていたり悩んでいたりすることは?」「これからこういうことを(一緒に)できたらいいなと思っていることは?」

▪️この3つの課題について、自分の考えていること、思っていることをポストイットカードに書き込み、それをグループのメンバーに紹介しつつ、質問や話し合いをするという感じで進行しました。参加した学生の皆さんは、こうやって異なるプロジェクトのメンバーと交流することの意義や意味についてきちんと理解してくれたようですし、かなり満足もしていただけたように思います。アンケートも取りました。その結果も含めて、後日、大学のホームページの記事としてアップされる予定です。後期は、もう少し活動実績を積んだ段階で、もう一度「活動共有会」を開催できたらと思っています。

【追記】▪️学生の皆さんが囲んでいるのはテーブルではありません。ダンボール製の丸いボードです。「えんたくん」という商品です。これ、みんなの膝で支え合わないとひっくり返ります。みんなで支え合いながら、話し合いを行う…そういう面白い商品です。使い方を解説した書籍もあります。

瀬田キャンパスのキノコ

■ここは瀬田キャンパスです。多くの学生さんたちが歩くメインストリートから離れると、そこには里山的な茂みがあり、樹々には樹名板がぶら下げてあります。これも学生さんたちの取り組みのようです。足下を見ると、苔で覆われた地面に、こんなキノコが生えていました。なかなか可愛らしいシルエットのキノコです。楽しいですね。

■調べてみると、ヤマドリダケのようではありますが、違うでしょうか。どうでしょうね。ヤマドリダケって、ポルチーニ。イタリアやフランスでは食用キノコとして珍重されているそうです。ポルチーニだったらなあと思ったりしますが、とても試してみる気にはなりません。2025年には、勤務する社会学部が深草キャンパスに移転します。もう、キャンパス内で手軽に自然に親しむようなことはできなくなります。

■ところで、Facebookにこのキノコのことを投稿したところ、キノコにお詳しそうな方から、ヤマドリダケモドキではないかとのご指摘をいただきました。モドキとついていることで、味はヤマドリダケほどではないようですが、近い味のようです。それでも、写真だけだとちょっと不安ですね。やはり。キノコの同定は難しいので、私はやはりこのキノコの成長を見守ることにしたいと思います。

2023年度第2回目の「龍谷大学新月会」

▪️昨日は、「龍谷大学新月会」でした。龍谷大学に勤務している教職員のうち、関西学院大学出身者の皆さんで組織した同窓会です。関学の同窓会は新月会といいます。今日は、10名にお集まりいただきました(先にお1人が帰宅されたため、写真には9名の方のみ写っています)。文学部、法学部、政策学部、社会学部、農学部の教職員の皆さんです。

▪️お店は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。今日は、事前にお店にお願いをして琵琶湖のルビー「ビワマス」を取り寄せていただきました。同窓生の皆さんと、ビワマスの刺身、炙り、バター醤油焼きを堪能いたしました。美味しかった!! ありがとうございました。あっ、ひとつ忘れていたことがあります。全員で、校歌「空の翼」を歌わないといけなかったのにな…。次回は、母校のアメリカンフットボール部(関学ファイターズ)が出場することを前提に、「甲子園ボウル」で試合を観戦した後に、神戸三宮で宴会をする予定になっています。次回は絶対に「空の翼」を歌うようにします。

開花しました、今日はきちんと鑑賞できました。

▪️瀬田キャンパス1号館前、噴水の周りに置かれたハスです。前回の投稿は火曜日でしたが、その時の写真をご覧になればわかる通り、撮影したのが遅すぎで花は閉じつつありました。昨日は、しっかり開花していたので、しばし鑑賞することができました。綺麗に開花しています。

▪️瀬田キャンパス1号館前、噴水の周りに置かれたハスです。前回の投稿は火曜日でしたが、その時の写真をご覧になればわかる通り、撮影したのが遅すぎで花は閉じつつありました。昨日は、しっかり開花していたので、しばし鑑賞することができました。綺麗に開花しています。

▪️綺麗に咲いているハスではありますが、花の中は少し不思議な形をしています。真ん中にある円形をした部分、これは「花托」と呼ばれる部分で、その中にある点々とあるのがめしべです。その周りにある糸状のものがおしべなのだそうです。さらに近寄ってみると、何か神秘的な雰囲気もありますよね。花弁が散ると、おしべも枯れていきます。残った花托は、果托へと変化していくのだそうです。そして果托のなかで、ハスの種子が大きくなっていきます。その時まで、このハスの鉢は置かれているのでしょうか。ぜひ、そうあって欲しいです。

1号館前のハス

■以前にも投稿しましたが、瀬田キャンパス1号館前の噴水の周囲ではハスが栽培されています。とうとう、花が咲きました。ただ、開花は早朝なので、残念ながら写真を撮ったときは花は閉じかけていますね(11時前)。このハスの栽培、学生さんたちが取り組んでおられます。龍谷大学は仏教系の大学ですし、ハスは仏教と深い縁がある植物です。おそらく、このプロジェクトの背景には、このようなことがあるのかなと推察しています。

■以前にも投稿しましたが、瀬田キャンパス1号館前の噴水の周囲ではハスが栽培されています。とうとう、花が咲きました。ただ、開花は早朝なので、残念ながら写真を撮ったときは花は閉じかけていますね(11時前)。このハスの栽培、学生さんたちが取り組んでおられます。龍谷大学は仏教系の大学ですし、ハスは仏教と深い縁がある植物です。おそらく、このプロジェクトの背景には、このようなことがあるのかなと推察しています。

『仏像がハスの花の上に座っている理由とは?』という新書があることを知りました。こちらの新書の書評では、次のように解説されています。

お寺の庭の池で目にすることも多い「ハス」。蓮華座と呼ばれるハスの花の台座に座ったり、ハスの花を挿した水差しを持つ仏像もあるように、古くから極楽浄土に咲くにふさわしい神聖な存在とされてきたハス。地の底の汚れた不浄の泥の中から茎を伸ばし、清浄な花を咲かせるハスの姿は、「善と悪、清浄と不浄が混在する人間社会の中に、悟りの道を求める菩薩道」にたとえられたといいます。

■少し不思議なのは、美しいハスの花を咲かせているのは泥の中にある根っこ(蓮根)です。泥の中の栄養を吸収して美しい花を咲かせているのであって、泥がないとハスも美しい花を咲かせることができません。たぶん。社会学者なので専門家に聞かないわかりませんが。そのあたりのことは、この本ではどう説明してあるのかなと気になります。また、仏教的にもそのことをどう説明されてきたのかも、気になりますね。

■少し不思議なのは、美しいハスの花を咲かせているのは泥の中にある根っこ(蓮根)です。泥の中の栄養を吸収して美しい花を咲かせているのであって、泥がないとハスも美しい花を咲かせることができません。たぶん。社会学者なので専門家に聞かないわかりませんが。そのあたりのことは、この本ではどう説明してあるのかなと気になります。また、仏教的にもそのことをどう説明されてきたのかも、気になりますね。

【追記】■関連する投稿です。

瀬田キャンパスのハス、台風と休講のこと。

高齢者肺炎球菌予防接種

■4月で65歳になりました。前期高齢者です。高齢者になるといろいろ変化があります。ひとつは、いろんなサービスが増えることです。これまで費用が必要だったものが無料になるとか、割安になるとか、そういった類のサービスです。まだ、高齢者であるとの自覚があまりなく、ついついそのようなサービスがあることを忘れてしまっています。

■4月で65歳になりました。前期高齢者です。高齢者になるといろいろ変化があります。ひとつは、いろんなサービスが増えることです。これまで費用が必要だったものが無料になるとか、割安になるとか、そういった類のサービスです。まだ、高齢者であるとの自覚があまりなく、ついついそのようなサービスがあることを忘れてしまっています。

■もうひとつは、あまり嬉しくないことかもしれません。昨日は、写真のようなものが保健所から届きました。高齢者肺炎球菌…よくわかっていません。厚労省によれば、次のようなものらしいです。

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

■そうなんだ…と少々驚きました。まだ高齢者としての自覚が足らないものですから、もうひとつピンときていないのですが、予防接種受けるのかなと思います。でも、なんで「高齢者」がついているのだろうと思いました。こちらにわかりやすい解説がありました。

齢者の肺炎では、発熱や咳、たんなどの症状があまりみられず、肺炎と気づかないうちに重症化する危険性があります。

体力、免疫力が低下した高齢者では、症状が急激に進行し、命に関わることがありますから、風邪のような症状がある、体調がおかしい、元気がないなど、いつもとは違う様子で気になる場合には、お早めにお医者さんにご相談ください。

■高齢者が肺炎で入院すると、「足腰の筋肉が衰える」、「認知症になる可能性がある」、「心筋梗塞のような心臓の病気や脳卒中にかかりやすくなる」というリスクが高まるのだそうです。誤嚥性肺炎も怖いですね。

高齢者では、気管に入ったものを咳で外に出す力が弱くなったり、飲み込む力が弱くなっているため、誤嚥が起こりやすくなります。

誤嚥するのは飲食物に限りません。たとえば夜寝ている間にわずかずつ唾液が気管に流れ込むことがあり、こうした唾液にたとえば肺炎球菌などの細菌が含まれていると肺炎を起こすことがあります。誤嚥性肺炎の多くは唾液に含まれる細菌が原因になります。

また、誤嚥しやすい方は繰り返し誤嚥性肺炎を起こすようになります。ですから、常に口の中を清潔に保つことは肺炎予防にとっても重要なことなのです。

■高齢者になるってこういうことなのか…。口の中をきちんと清潔に保ち、身体をできる限り鍛え続けて抵抗力を維持する必要があるわけです。

肺炎球菌は主に小児の鼻や喉に存在し、咳やくしゃみによって周囲に飛び散り、それを吸い込んだ人へと広がっていきます1)。からだの抵抗力(免疫力)が低下している人などが、肺炎球菌に感染すると、肺炎球菌感染症になることがあります。

成人の肺炎球菌感染症は、主に小児に棲み付いている肺炎球菌が感染することで起こると考えられています。

■孫を可愛がろうと思うと、抵抗力・免疫力を低下させてはいけないということにりますね。

ウォーキングを再開しました。

▪️昨日は授業はなく、オンラインの会議だけでした。会議が終わった後、9km弱をウォーキング。以前、マラソンの練習をしていた時に走っていたコースです。時間にして1時間半ほど。計算上は500kcalほど消費したことになっていますが、体重の設定を昔のままにしていたので、実際はもう少し少ないのではないかと思います。

▪️昨日は授業はなく、オンラインの会議だけでした。会議が終わった後、9km弱をウォーキング。以前、マラソンの練習をしていた時に走っていたコースです。時間にして1時間半ほど。計算上は500kcalほど消費したことになっていますが、体重の設定を昔のままにしていたので、実際はもう少し少ないのではないかと思います。

▪️1kmを11分を切るスピードでウォーキングしながらも、好きな音楽を聴いて、気になる風景を写真に撮り、吹奏楽部の学生さんからの連絡を読んだりと、なんだか気が散っていますね。ウォーキングといっても少し散歩という感じかもしれません。7月から、大学の健康管理センターの「ウォーキングキャンペーン」に乗っかって、3ヶ月歩いて記録を残そうと思います。記録は歩数だけですけど。

▪️健康管理センターの産業医からは、次のような文章を含んだメールが届きました。アメリカで実施された調査結果らしいです。

調査対象は米国在住の20歳以上の成人3101名です。

その内訳は平均年齢50.5歳、女性51.0%、男性49.0%で、人種は黒人21.5%、ヒスパニック23.7%、白人50.9%、その他3.9%でした。

全死亡率(すべての死因での死亡)と心血管病での死亡率を調査し、年齢、性別、人種、健康保険の保有状況、

配偶者の有無、喫煙の有無、合併症の有無を調整して統計解析を行いました。その結果、1週間に8000歩歩いた日数が1週間に0日の人が632名(20.4%)、1週間に8000歩歩いた日数が1-2日の人たちが532名(17.2%)、

1週間に3-7日間8000歩以上歩いた人たちが1937名(62.5%)でした。

10年間の観察期間中に、全死亡率は1週間に8000歩以上歩いた日が0日であった人たちと比較して、1週間に1-2日歩いた人たちは14.9%低く、

1週間に3-7日歩いた人たちは16.5%低いという結果でした。

歩行の日数と死亡率の低下の関係は曲線状で、死亡率は8000歩を週に3日歩く場合が最も低くなるという結果でした。

また、心血管病の死亡率についても同様の結果が得られました。

以上の結果から、週に数日の歩行でも十分な健康上の有益性が得られると結論づけています。

▪️この大学のキャンペーンを使って、ウォーキングを再開しようと思います。そして、秋の「びわ100」(びわこチャリティー100kmウォーキング大会)を完歩できるように体力をつけたいと思っています。

■写真ですが、中段は両方ともネムノキです。下段左はおしろいばな。暮らしているところは、典型的な郊外の住宅地ですが、そこを離れると農地や豊な自然があります。

孫たちがやってきました。

▪️プライベートな投稿です。でも、私にとっては大切な出来事がありました。先週の土曜日、娘と孫のひなちゃん&ななちゃんが、滋賀の自宅に遊びにきました。午後からみんなで一緒に滋賀県立琵琶湖博物館に行きました。ひなちゃんは小1の小学生、ななちゃんはもうじき3歳の保育園児。琵琶湖博物館の展示にどれだけ関心を持ってくれるのかなあと思っていましたが、ところがどっこい、いろんな展示を彼女らなりに楽しんでいたので驚きました。

▪️今回、驚いたことはいろいろありました。ひなちゃんは、ひらがながすごく上手になっていました。しっかした書体というか、きれいな字が書けるようになっていました。お母さん(娘)によれば、折り紙も、きちんと角を揃えて折れるようになっているとのこと、つまり、細かな指先のコントロールができるようになっているということなのでしょうね。

▪️ひなちゃんは、背も高くなってきました。3月生まれで、同学年の中でも成長は遅い方だったわけですが、今はクラスの中でも背が高い方なんだそうです。すらっとした少女になっていくのかな。楽しみです。それと、これまでは自分のことを「ひなちゃん」と呼んでいたのですが、今日は「わたし」と言う時がありました。ちょっと感動しました。少しずつ成長していますね〜。

▪️もちろん、妹のななちゃんも成長していますよ。いろいろ話ができるようになりました。もうじき、3歳になります。パズルが大好きです。琵琶湖博物館のディスカバリールーム(子ども用の展示室)でも、夢中になって遊んでいました。恥ずかしがり屋ということもあり、最初は私に対しても少し人見知りでしたが、今はもう大丈夫です。ななちゃんはね、恥ずかしがり屋だけどちょっと関西弁でいうところの「いちびり」な側面もあって、とてもも面白いです。

▪️2人の孫が成長していることを実感するわけですが、それは同時に、自分が老いてきていることを実感することセットでしょうか。今日は、ひなちゃんが最近習っているダンスを実際に見せてもらったのですが、すごいですね。ちょっと真似をしていたら、筋を痛めそうになりました。無理はしてはいけません。