個人的なこと

▪︎大学のサーバーにおいてあるホームページのなかのブログですが、大変個人的なことを報告させてください。私にとっては大切なことなので。じつは、娘(長女)が結婚いたしました。娘の伴侶となった男性は、娘の高校の先輩にあたる方です。

▪︎大学のサーバーにおいてあるホームページのなかのブログですが、大変個人的なことを報告させてください。私にとっては大切なことなので。じつは、娘(長女)が結婚いたしました。娘の伴侶となった男性は、娘の高校の先輩にあたる方です。

▪︎たくさんの皆さんに祝福された、とても素敵な結婚式になりました。披露宴では、娘の友人の皆さんが製作したサプライズビデオを拝見しました。サプライズというのは、娘たちには内緒で、友人の皆さん、娘の両親である私たち夫婦が登場しているからです。二次会でも、新郎の同僚の皆さんが製作したビデオが流されたようです(私たちは出席していないのでよくわかりませんが)。そこにも、登場させていただきました。こういうサプライズのビデオの上映、最近の結婚式では流行っているのでしょうかね。撮影や編集に、すごい時間をかけてくださっているように思います。娘たち夫婦が、素敵な友人や同僚に恵まれていることを実感しました。本当に、ありがとうございます。

▪︎娘には、私の「酒飲み」と「感動し〜」の遺伝子が受け継がれています。ということで、親子で感動して「涙×涙」の式になりました。ところで、結婚式のことで驚いたことがあります。司式の牧師先生が、「ゴダイゴ」のスティーブン・フォックスさんだったことです。そう、あの「ガンダーラ」の「ゴダイゴ」でベースを弾かれていた方です。音楽活動とともに、牧師もされていたのですね。知りませんでした。どこかで出会った方だなあと心のなかでは思っていたのですが、フォックス師の方から、「私の名前はスティーブンです。私のことを知っていますか。私は、ゴダイゴのメンバーですよ」と自己紹介されたものですから(^^)、「あ〜あ!! ベースを弾かれていた!!」「そうです!!」という展開になりました。フォックス師のパワフルでユーモアにあふれた司式で、非常に思い出深い結婚式になりました。結婚式が終わってから知りましたが、『不良、ロックスター、牧師-自分を探し求めて』という自伝も書かれていました。さっそく、古書店に注文して入手しました。

【追記】▪︎今年の1月25日、娘から電話で連絡がありました。以前からおつきあいをしていた男性(高校の先輩)からプロポーズをされ、それを受けたという連絡でした。ちょうど宴会の時でした。詳しくは、以下のエントリーをご覧ください。このなかに、「昨日は、宴会の最中にLINEで娘から素敵な報告があり、そのことをチーム「利やん」の皆さんも一緒に喜んでくださいました。ありがとうございました」というの、この娘からの連絡のことだったのです。

2015「びわ湖レイクサイドマラソン」/ サードプレイスとしての「利やん」

明日からフィリピン

▪︎今日は、老母を見舞いにいきました。リハビリのために介護老人保健施設に入所しています。妻や妹と一緒です。「早く自宅に戻りたい…」という気持ちはわかりますが、きちんとリハビリをして筋力を取り戻さねば、転倒等の事故が起きてしまいます。私たちが到着すると、待ってましたとばかりにいろいろ不満をいうので、私としては気持ち的に疲れ果ててしまいました。まあ、老いとは、介護とはこんなものなんだろうな…と思いました。

▪︎母を見舞ったあとは、母の自宅に行き、家のなかに風を通すことにしました。少し、家の中も整理しました。風を通しているあいだ、庭に出てみました。この家は、私が結婚してから両親が建てた家なので、私にはあまり思い入れがありません。庭には、両親が無計画に樹を植えました。今年は、毎年来てくれる庭師さんが、思い切った剪定をしてくださってので、柿の木の実についてはこれだけです。おそらく、鳥の餌になるな…。去年は豊作で、干し柿を作ったんですけどね〜。

▪︎さて、明日からしばらく日本を留守にします。金曜日までの4泊5日ですが、フィリピンのバエ湖(ラグナ湖)の東のエリア、シラン市、サンタローサ市を流れる流域の調査にいってきます。総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の調査です。流域のなかにある農村で聞き取り調査を行うと同時に、流域上流部の視察を行います。現地では、デング熱が発生しているらしく、研究プロジェクトのリーダーからは長袖を必ず着用するようにとの指令が出ています。虫除けスプレーも必携です。私、蚊に好かれるタイプなのもので心配です…。

叔父のこと

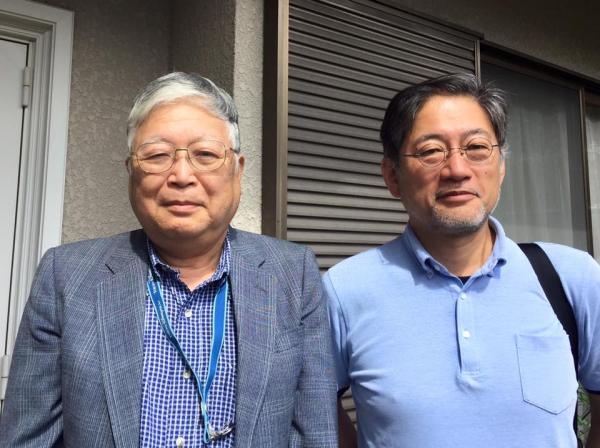

■昨日は、週1回いっている老母の生活介護の日でした。少し前に、入院していたこともあり、母の弟=叔父が、九州から新幹線に乗ってやってきてくれました。叔父自身も76歳で、後期高齢者のカテゴリーに入るわけですが、姉=母のことを心配して見舞いに来るとともに、これからのことについていろいろ話しをしに来てくれたのです。九州と関西は離れいるため、またお互いに高齢であるために、母とは2年ぶりの再会でした。

■急に話しは変わるのですが、私が幼稚園の頃、叔父は、北九州市の小倉区(現在の小倉北区)にあった我が家に下宿していました。当時の我が家は、狭い公団住宅でした。間取りは3K。つまり、6畳と4畳半の部屋が2部屋、居室は合計3部屋あり、狭い板のみのキッチンが1つある…という意味です。四畳半のひとつが、叔父の部屋であり私の部屋でもありました。今から思えば若い叔父にはとても気の毒ではありますが、大学生が幼稚園児と一緒に布団を敷いて眠っていたのです。その頃、叔父は、福岡市にある九州大学農学部農業機械学科の学生でした。四畳半の部屋においた木の机で、古びた電気足温器を使い、キルトのアノラックを着て、農業機械の設計図をT定規などを使いながら設計していたように記憶しています。たしか芋(ジャガイモかサツマイモかは忘れましたが…)を傷つけずに畑から掘りおこすための機械だったかな…。

▪︎もっと古い記憶あります。3歳頃の記憶でしょうか。当時は、神戸の東灘区にある公団住宅に住んでいました(間取りは、3Kよりも狭い2DKでした)。そこに叔父が遊びに来たのです。私が記憶しているのは、我が家から九州に帰るときのことです。4階のベランダから、帰っていく叔父をいつまでも見ていたことを記憶しているのです。叔父が振り返って手を振ってくれたようにも思います。おそらくは、寂しかったのでしょうね、叔父が帰るのが。まあ、いろいろ昔のことを思い出しながら記念写真として撮ったのがトップの写真です。撮ってくれたのは、妻ですが、妻に言わせると、似ているのだそうです。顔のパーツが似ているとのこと。本人たちには、よくわかりません。ちなみに、母と叔父とは、よく似ています。さすがに、姉弟ですね。

▪︎叔父は母を見舞ったあと、大阪郊外の生駒山系の麓にある霊園に墓参りにいくということなっていました。そこで、叔父をその霊園まで我が家の自動車で連れていくことにしました。墓は、もともと大阪の天王寺のある寺にありましたが、お寺が土地を売り、この霊園に墓を移したのです。1973年のことです。もうずいぶん昔のことですね。生駒山系の山裾を切り開いて造成した霊園ですから、かなり階段を登らなくてはいけません。76歳の叔父には、かなり辛かったのではないかと思います。上の写真は、iPhone6plusのカメラで撮ったものです。パノラマ機能で撮りました。そのため、風景はゆがんでいます。ご覧の通りの風景です。この霊園、登るのはたどり着くまでは大変なんですが、霊園からの風景は最高です。大阪平野が一望できます。昨日は、遠く、神戸の六甲山系を確認することができました。また、少し左方には、「あべのハルカス」も確認できました。

▪︎叔父は母を見舞ったあと、大阪郊外の生駒山系の麓にある霊園に墓参りにいくということなっていました。そこで、叔父をその霊園まで我が家の自動車で連れていくことにしました。墓は、もともと大阪の天王寺のある寺にありましたが、お寺が土地を売り、この霊園に墓を移したのです。1973年のことです。もうずいぶん昔のことですね。生駒山系の山裾を切り開いて造成した霊園ですから、かなり階段を登らなくてはいけません。76歳の叔父には、かなり辛かったのではないかと思います。上の写真は、iPhone6plusのカメラで撮ったものです。パノラマ機能で撮りました。そのため、風景はゆがんでいます。ご覧の通りの風景です。この霊園、登るのはたどり着くまでは大変なんですが、霊園からの風景は最高です。大阪平野が一望できます。昨日は、遠く、神戸の六甲山系を確認することができました。また、少し左方には、「あべのハルカス」も確認できました。

▪︎ところで、叔父は九州の遠方に住んでいるため、なかなかこの墓の守りをすることができません。叔父は、墓が霊園のどこにあるのかを書いたメモ書きを、ニコッと笑って私に渡しました。何も言いませんでしたが、「なかなか墓の守りに行けないので、自分の替わりに行ってほしい」…ということなのでしょうか。私自身は、この霊園にくるのは、おそらくは3回目かと思います。そして、霊園の風景を眺めながら、いつも次のようなことを頭に思い浮かべます。

「高度経済成長」(都市への労働力の移動)→「都市の膨張」(郊外の住宅地化・開発)→「墓地・霊園の造成」(市街地寺院の郊外への移転・墓地需要の増大・霊園開発)→「祖先祭祀/家の意識」(その連続性と変容)

▪︎高度経済成長期以降は、都市の勤労者が郊外に住宅地を求めることにより、都市、あるいは都市圏は、どんどん発展・膨張していくことになります。私の住んでいる奈良市の西の丘陵地帯などは、大阪に勤めるサラリーマンの典型的な住宅地です。

■都市に移り住んだ人たち、そしてその子どもたちも、必ず亡くなるわけです。もちろん、「田舎に墓がある」という人は別ですが、そうでなければ都市の郊外や近郊の霊園等に墓を求めることになります。今回、叔父が参った墓も、「伝統的な規範」からすれば叔父に祀る責任があります。そして叔父の長男である私の従兄弟にその責任は移譲されていきます。しかし、現実には、家の直系のラインの人たちだけで墓の守りをすることが難しくなってきているのです。これからの時代、墓はどうなっていくのか。このあたりは、すごく社会学的なテーマでもあります。

ありがたい

▪︎今時の若い方たちは、仕事とプライベートをきちんと分けて、職場の上司や先輩、そして仲間と「呑み」に行くことが減ってきているという話しをよく聞きます。私は「昭和のおじさん」だからでしょうか。そのような感覚がよくわかりません。職場のなかにも、地域のなかにも、楽しく時間を過ごすことのできる方たちがたくさんいます。昨日は、職場の方と仕事上のことで懇談をした後、「ちょっと行きますか」と大学の近くの中華屋へ。今日は、大学の地域連携でお世話になっている昔からの知り合いの方から、昼間に「ちょっとどうですか」とお誘いがあり、大津の街中での地域の皆さんとの会議が終わったあと、夕方から大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。自分のまわりに広がるたくさんの知り合いの方たちとのネットワークを、有難いことだと、いつも思っています。

家族だけのSNS「wellnote」

▪︎今年、84歳になった義父が、iPadに挑戦中です。妻が「iPhone6」をみて、義父が関心をもったということが事の始まりです。妻に、「それ、いくらかかるねん?」と尋ねたのです。ということで、妻は「これは、欲しいのだな」と考え、義父に「iPad air」にプレゼントしました。これを使って、脳みそを使ってもらおうということのようです。ということで、この「iPad air」に、うちの子どもたち(=孫たち)や義妹の子どもたち(=孫であり、私にとっては甥たち)と、日常的に交流してもらうために「wellnote」という「家族限定のSNS」をインストールしてみました。

▪︎この「wellnote」という「家族限定のSNS」のことを、初孫にデレデレになっている年上の同僚 H先生から教えていただきました。これを使って、東京にいる息子さん夫婦&孫娘の赤ちゃんと交流されているようです。「wellnote」は、簡単でとても使い易いです。「facebook」や「LINE」はややこしくて無理でも、これだと義父にも使えそうです。義父は、昨日、さっそく「iPad air」で写真を撮って「wellnote」にアップし、孫たちと交流していました。ちょっとした「親孝行」なのかもしれませんね。「家族限定のSNS」だけでなく、インターネットを楽しんでもらいたいと思います。

写真は「断捨離」できるのか

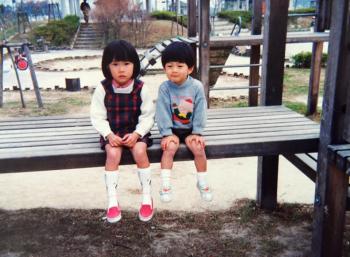

▪︎夏期休暇中に取り組んでいる我が家の「断捨離」も、3日目になりました。いよいよ、最も「断捨離」が難しい、写真に取り組むことになりました。昨日から、娘が帰省しており、娘にも彼女が必要とする写真を選んでもらいました。しかし、山のように写真があります。少々のことでは、おいつきません。子どもたちが誕生してまだ小さいときまでは、娘用の、そして息子用のアルバムがそれぞれ何冊かあるのですが、だんだん写真が増加していくに従いも「親の気力」が追いつかなくなり、未整理のままの写真が大量にダンボールに入っているのです。

▪︎夏期休暇中に取り組んでいる我が家の「断捨離」も、3日目になりました。いよいよ、最も「断捨離」が難しい、写真に取り組むことになりました。昨日から、娘が帰省しており、娘にも彼女が必要とする写真を選んでもらいました。しかし、山のように写真があります。少々のことでは、おいつきません。子どもたちが誕生してまだ小さいときまでは、娘用の、そして息子用のアルバムがそれぞれ何冊かあるのですが、だんだん写真が増加していくに従いも「親の気力」が追いつかなくなり、未整理のままの写真が大量にダンボールに入っているのです。

▪︎しかし、この写真を「断捨離」できるのか…というと、なかなか難しいものがあります。結論としては、ゆっくり時間をかけて写真を選択して(同じような写真、ピンボケの写真、意図が不明の写真は処分する)、選択した写真をデジタル化することにしました。今頃…とお思いでしょうが、我が家も、やっと「時代の常識」に追いつきつつある…という感じでしょうか。デジタル化するさいには、写真だけでなくテープに録画してある動画もあわせて行う予定です。そうしてデジタル化したデータを、複数のハードディスクに保存しておきます。タブレットにも入れて、子どもたちの祖父母にブレゼントしてはどうか…というアイデアも家族内では生まれています。

▪︎私は1958年に生まれしまた。私の記憶にかすかに残っている我が家のカメラは、蛇腹のついたカメラでした。今、どこのメーカーのものだったかは思い出せません。はっきり記憶に残っているのは、2代目のカメラです。オリンパスペンです。ハーフサイズによる小型軽量化で、爆発的に売れたカメラと言われています。ハーフサイズといっても、デジタルカメラしか知らない若い学生の皆さんには、理解していただけないと思います。35mmフィルムをフルサイズの半分のハーフ判にして撮るカメラです。私が子どもの頃は、まだフィルムは高価で、通常の倍の枚数の写真が撮れることから、爆発的に人気が出ました。1960年代の話しです。私が子どもの時代に写真やカメラは、ものすごい勢いで大衆化していきました。

▪︎撮った写真を現像してもらい、その中から必要なものをプリントするという感じでしょうか。手間暇がかかっています。また、撮った写真を簡単に保管できるアルバムも発売されました。文房具のコクヨフリーアルバムを発売したのは、1964年のことだと思います。それまでは、アルバムの台紙に、1枚づつ貼り付けなければなりませんでしたが、コクヨフリーアルバムは台紙の透明シートをめくると台紙に粘着剤がぬってあり、自由に写真をレイアウトできることもあり、人気の商品になりました。おそらく、私と同時代を生きてこられた方たちの御宅には、このようなアルバムがたくさんあるのではないかと思います。

▪︎カメラや写真が大衆化する以前、写真を撮ることは特別なことでした。普通の日常生活を写した、いわゆるスナップ写真が撮られるようになったのは、カメラや写真が大衆化して以降のことです。それまでは、なにか特別な日には、家族みんなで晴れ着を着て、街の写真館に出かけて集合写真を撮ったものです。今でも、七五三や結婚式のときなどにはプロのカメラマンが写真を撮られことがありますが、一般の人ぴとにとって、写真とはそのようなものだったはずです。そのような時代、個人が、家庭が保管する写真の枚数などたかが知れていました。現在、家族内の一人の個人に、何冊ものアルバムがあることは、特別珍しいことではないと思いますが、かつてはそうではありません。

▪︎保管する写真の数が多くなると(アルバムの冊数が増えると)、家のなかでもそれなりのスペースをとることになります。それだけではありません。子どもの写真は、子どもたちが成長したときにプレゼントしようと思えばできないわけではありませんが、デジタルカメラが当たり前になり、写真もデジタルデータとしてCDやハードディスクに保存して、パソコンのディスプレイ等でみるようになると、せっかく親が子どものことを思って作っアルバムも、子どもたちにとってはかさばる困った存在になるのかもしません(「実家に置いといて!! 帰省したときにみるし!!」とか…)。このような話しも聞きました。老夫婦が、自分たちが死んだあと、たくさんのアルバムを残されても困るだろうからと、あらかじめ写真を破って廃棄しているというのです。老夫婦だけでなく、老夫婦が引き継いだアルバムもあわせればかなりの冊数になります。「それぞれの写真は、撮った人の気持ちや思いがこもったものだから、なかなか処分できないだろう。子どもたちも処分に困るだろう。だから、自分たちの代で断捨離してしまおう…」というわけです。

▪︎しかし、デジタルカメラが普及し、当たり前になり、写真がデジタル化された現在、「断捨離」などという言葉とともに思いきらなくても、デジタルデータの廃棄、複写、編集等は簡単にパソコン上でできるようになります。家族に頼まなくても、一人一人の判断で簡単にできるようになります。自分が欲しいものだけ、コピー(複写)すればよいのですから。このような技術的革新と近代家族自体の変容とは、どこかで相関しているように思います。このような家族の写真をめぐる問題は、驚かれるかもしれませんが、墓の管理や継承をどうするのかという問題ともどこかで関連していそうです。家族の「個人化」、家族の「本質的個人化」の問題です。また同時に、「家族(親密圏)の記憶」に関係する問題でもあります。少し時間をかけて考えてみたいと思います。

▪︎おっと、忘れていました。写真は、うちの子どもたち。今から23年ほど前のものかなと思います。長女と長男です。この写真は、「断捨離」の対象にはなっていません。

須磨駅

▪︎ひとつ前のエントリーの続きです。高校から大学まで暮らした、神戸市須磨区にあるニュータウン「高倉台」。私は、その「高倉台」にある自宅から、須磨海岸沿いにある「須磨駅」まで徒歩で移動していました。もちろん、「高倉台」から「須磨駅」までは市バスが運行されているのですが、大学に入学してからはそのバスを利用することはほとんどありませんでした。大学に入学したら学費意外の様々な費用はすべてアルバイトでなんとかするというのが我が家のルールでした。私は交通費を節約するために、駅まで歩くことにしたのでした。片道2.3km。それほどの距離ではないのですが、高台にある「高倉台」から駅までは急な坂道になります。ですから、帰りはこの坂道を登らねばなりませんでした。雨の日も、寒い日も、この坂道を歩いて通学しました。急いで歩くと、だいたい25分程で歩けました。一昨日は、「高倉台」から駅まで、学生時代のように歩いてみることにしました。裏道のようなコースなので、そのとっかかりをみつけるのに少し苦労しました。

▪︎ひとつ前のエントリーの続きです。高校から大学まで暮らした、神戸市須磨区にあるニュータウン「高倉台」。私は、その「高倉台」にある自宅から、須磨海岸沿いにある「須磨駅」まで徒歩で移動していました。もちろん、「高倉台」から「須磨駅」までは市バスが運行されているのですが、大学に入学してからはそのバスを利用することはほとんどありませんでした。大学に入学したら学費意外の様々な費用はすべてアルバイトでなんとかするというのが我が家のルールでした。私は交通費を節約するために、駅まで歩くことにしたのでした。片道2.3km。それほどの距離ではないのですが、高台にある「高倉台」から駅までは急な坂道になります。ですから、帰りはこの坂道を登らねばなりませんでした。雨の日も、寒い日も、この坂道を歩いて通学しました。急いで歩くと、だいたい25分程で歩けました。一昨日は、「高倉台」から駅まで、学生時代のように歩いてみることにしました。裏道のようなコースなので、そのとっかかりをみつけるのに少し苦労しました。

▪︎「高倉台」のある山から降ってくると、そこはもう須磨海岸です。トップの写真は、山陽電車の「須磨駅」です。小さな駅です。しかし、この駅の雰囲気は山と海がせまった須磨のこじんまりした風景に似合います。人によっては、「神戸の中心市街地を関東の横浜に例えるのならば、須磨は逗子や湘南だ」ということを言われます。なるほど、その意味、よくわかりますよね。三宮や元町の海岸に近い街並みは、震災後、すっかり変化してしまいました。それに対して、須磨は、まだ昔の面影が濃く残っています。私自身は、学生時代、山陽電車よりも当時の国鉄をよく利用していました。ということで、JR「須磨駅」もチラリと拝んできました。

▪︎青年時代に暮らした須磨を堪能しました。本当は、まだ明るいうちに「須磨駅」に到着し、海に山が迫る独特の景観を写真に撮りたかったのですが、すでに日没していました。ということで、奈良の自宅に帰ることにしました。以前であれば、奈良までだと、JRで「大阪駅」までいき、こんどは大阪市営地下鉄に乗り換え「梅田駅」から「難波駅」まで行き、難波からは「大阪難波駅」から近鉄に乗る…というコースになるのですが、この日、私鉄1本で帰宅しました。阪神電鉄と近鉄が相互乗り入れしているからです。「須磨駅」は山陽電車の駅ですが、ひとつ明石寄り(西寄り)の「須磨浦公園駅」まで、1968年の神戸高速鉄道会社の開業により阪神電車が乗り入れています(1998年までは阪急電車も乗り入れていました)。山陽電車「須磨駅」から阪神電車で「阪神尼崎駅」まで移動し、そこからは近鉄に乗り換えて奈良まで移動できるのです。便利な世の中になりました。

神戸・須磨ニュータウン

▪︎23日(金)は、「我が故郷神戸」に行ってきました。鵯越という場所にある「神戸シルバーカレッジ」という生涯学習施設に伺いました。60歳以上の方たちが学ぶ成人大学です。ここでグループワークと講義を行いました。今年で3年連続…ということになります。

▪︎「我が故郷神戸」に帰るのは良いのですが、やはり自宅のある奈良からだと結構遠いな…という気持ちになります。実質的な移動時間は、普段の通勤とあまり変わらないのですが、たまにしかいく用事がないものですから、「我が故郷神戸」であっても、気持ち的には「遠い街」になってしまっています。昨年までは、どうせ時間がかかるんだったらと、電車で新開地まで行き、神戸電鉄に乗り換え、西鈴蘭台まで移動し山岳列車気分を味わっていました。今年は、これまでとは移動方法を変えて、三宮からバスで行くことにしました。すると、意外なことに早く到着しました。三宮からは、かつて私が暮らしていた30年前にはなかったバイパス道路によって、「神戸シルバーカレッジ」の近くまで一気に移動できるからです。

▪︎15時頃、「神戸シルバーカレッジ」での授業を終えました。そのまま帰宅してもよかったのですが、高校から大学まで過ごした須磨区にあるニュータウンに行ってみようと思い立ったのでした。須磨に転居したのは、約40年前、1975年(昭和50年)のことになります。新しく開発されたニュータウンに、両親が頑張って一戸建住宅を建てたのです。「高倉台」というニュータウンです。この「高倉台」までの移動が、けっこう大変でした。「神戸シルバーカレッジ」のある地域には「ひよどり台」というニュータウンがありますが、そのニュータウンを経由して、須磨ニュータウンの「白川台」を通り、まずは神戸市営地下鉄の「名谷駅」まで移動しました。この「名谷駅」から一駅、次の「妙法寺駅」まで地下鉄で移動し、「妙法寺駅」からは再びバスに乗って「高倉台」まで移動しました。何度も乗り換えてけっこう大変だったわけですが、かつてかこのような移動はできませんでした。不可能でした。ニュータウンの開発が終わっておらず、この日に利用したような公共交通機関も存在していなかったからです。隔世の感がありますね。

▪︎私が暮らした「高倉台」は、基本的には記憶通りの街でしたが、周辺部分は若干拡大しているようにも思えました。記憶のある街並みは、確実に40年を経過している…ことを実感させるものでした。まあ、当然ですね。「高倉台」の南側にある山にも登ってみました。ここは、公園としても整備させており、六甲山縦走のコースの一部にもなっています。山の頂上に登ると、私が暮らしていたときには存在しない「茶屋」が立っていました。おそらく、登山シーズンのときに開店するのでしょう。頂上からの景色は、とても懐かしいものでした。「高倉台」全体を見渡すことができるだけでなく、遠くに明石海峡や淡路島を望むことができたからです。唯一、記憶と違うことは、そこに明石海峡大橋が存在していることです。また、明石海峡大橋の右側には、さらに遠くに、ぼんやりと島の影が確認できました。たぶん…小豆島だと思います。この山頂から小豆島が見える…これは記憶にありませんでした(そうだったんだ…)。

▪︎私が暮らしていた時は、この「高倉台」からさらに奥にある地域が開発中でした。もちろん、現在では、今日、講義をした「神戸シルバーカレッジ」のあたりまで、いくつものニュータウンが広がっています。須磨ニュータウンは、主要には6つの住宅団地から構成されています。「北須磨」団地が1967年、「白川台」団地が1970年、「高倉台」団地が1973年、「名谷」団地が1975年、「落合」団地が1978年、「横尾」団地が1979年。主に1970年代に開発された住宅団地です。私が暮らした「高倉台」のばあいは1973年で、私の両親が家を建てて転居したのが1975年ですが、私の家のまわりには造成地がひろがっているだけでした。造成地のなかに、私の家も含めて、ポツポツと住宅が建ってるいだけでしたが、すぐに続々と戸建住宅が建設されました。

▪︎ここで、神戸市須磨区が出した「須磨区計画」(平成23年)には、以下のような記述があります。ニュータウンのある北部の地域は、高齢化していることがわかります。全国的に、都市郊外のニュータウンは高齢化していますが、須磨区も同様であり、10年・20年後のことを考えると、なかなか厳しい状況がみえかくれするのです。

須磨区の人口は、須磨ニュータウンの開発に伴い、昭和 50 年代から急増していましたが、60 年 代からは、横ばいとなり、平成 6 年の約 18 万 9 千人をピークに微減の傾向が続き、現在、約 16 万 8 千人となっています。将来的にも、須磨区全体の人口は減少の傾向であると予測されます。

須磨区の年齢別の人口構成に関しては、全市の平均と比べて、20 歳代から 40 歳代の人口が少なく、60 歳代以上の人口が多くなっています。特に北須磨支所管内では、60 歳代前半のいわゆる 「団塊の世代」の割合が高いことが特徴です。また、本区では、35 歳前後の「子育て世代」の割合が高いと言えます。

須磨区でも少子高齢化が進んでおり、本区、北須磨支所管内ともに、高齢化率は全市の平均を 上回っています。中でも友が丘地域などでは、高齢化率が 40%を超える推移を示しています。 特に、北部のニュータウン地域では、子どもの減少などが見られるとともに、急速に高齢化が 進んでいます。

▪︎ちなみに私の両親と妹は、1980年代の後半頃までこの「高倉台」に暮らしていましたが、その後、大阪に近い川西市の方面に転居しました。そちらのニュータウンに新しい家を建てて、転居したのです。結局、その新しいニュータウンも、高齢化率が高まっています。困ったものです。

お年玉?

■元旦です。家族そろってお雑煮とおせち料理をいただき、これから母の家に新年の挨拶にいきます。まあ、いつもの生活介護であることにはかわりありません。年末年始は、ヘルパーさんたちに来ていただけないので、30日から2日までは妹が泊まり込んでくれています。おせち料理と、今晩の御馳走(蟹すき)の材料は、我が家から持参します。これが、毎年、恒例になっています。それに加えて、今年は、干し柿が加わります。母の家の庭に実った渋柿を干し柿にしてみたのです。

■元旦です。家族そろってお雑煮とおせち料理をいただき、これから母の家に新年の挨拶にいきます。まあ、いつもの生活介護であることにはかわりありません。年末年始は、ヘルパーさんたちに来ていただけないので、30日から2日までは妹が泊まり込んでくれています。おせち料理と、今晩の御馳走(蟹すき)の材料は、我が家から持参します。これが、毎年、恒例になっています。それに加えて、今年は、干し柿が加わります。母の家の庭に実った渋柿を干し柿にしてみたのです。

【関連エントリー】干し柿のその後

■完成した干し柿、あの渋い柿が、大変甘く仕上がりました。すごいですね、伝統食の偉大さを知りました。まあ、見た目は悪いですが、どうかお許しを。おそらくは、プルーチーズなんかと一緒に食べると素晴らしいのではないかと思います。となると、日本酒というよりも、ワインかな。この干し柿、我が家のおせち料理の「膾」(なます)のなかにも入れました。残りは、母とドライフルーツ系が好きな妹へのお年玉ですね。

自治会の餅つき大会

■今日の午前中は、自分自身が暮らしているマンション自治会の「餅つき大会」でした。

■今日の午前中は、自分自身が暮らしているマンション自治会の「餅つき大会」でした。

■私は、大学で「地域社会論Ⅰ・Ⅱ」の講義を担当しています。講義では、コミュニティに関連したテーマや話題について講義することが多いわけですが、「自分自身のコミュニティについてはどうなんだ…」ということをいつも気にしてきました(コミュニティの意味は多義的ですが)。地域連携型教育プログラムである「大津エンパワねっと」を担当しており、大津の中央学区自治連合会の皆さんと連携した取り組みを行っていますが、では「自分自身が住んでいる自治会ではどうしているのか…」ということも気にしてきました。研究者によって、考え方はいろいろなのでしょうね。自分の研究・教育と、個人の生活は関係ないと思う人も多いことでしょう。

■私のばあいは、ずっと気にしてきました。ですから、もっと自分が住んでいる地域のコミュニティ活動にもっとエネルギーを注げたらよいなと思っています。しかし、何かの行事のさいに仕事で家にいないことも多く、今年はあまり自治会の活動に参加できませんでした。幸いなことに、今日はうまく時間をとり、「餅つき大会」に参加することができました。「防災訓練」、「夏祭」、「秋の遠足」、「旅行」、「マンションのイルミネーション」、「餅つき大会」…。今年、参加できたのは「防災訓練」と「餅つき大会」だけでした。

■「餅つき大会」は、自治会が主催するイベントですが、もちろん自治会の役員さんだけで開催することはできません。うちの自治会には、男性と女性、それぞれにボランティアグループがあり、こういうイベントとのときには「実行部隊」として活躍されています。私は、男性グループの最年少のメンバーになります。ほとんどが仕事を退職された方達ですから、平均年齢は高いわけです。しかし、このボランティアグループがなければ様々なイベントの設営等はできません。女性のボランティアグループの皆さんは、マンションの公園の花壇でガーデニングをされています。今日の「餅つき大会」は、自治会の役員さんやボランティアグループのメンバー、そして子ども会の世話役のお母さんたちや子どもたちが参加してとても楽しい会になりました。

■ついたもち米は、全部で20kg。マンションの全戸に、つきたての餅が配られました。何臼ついたてでしょうね〜。その数をかぞえていませんでしたが、久しぶりの餅つきで、握力がなくなってしまいました。私、最年少ですから、それなりに頑張らないといけないのです。最後の2臼は、参加した皆さんと一緒に、ゼンザイ、きな粉餅、大根おろし餅にしていただきました。うちのマンションの「餅つき大会」、すでに25年程やっているそうです。まあ、自治会の「伝統行事」というところでしょうか! 今日は、午前中の「餅つき大会」に引き続き、晩には自治会の忘年会が開催されることになっています。