「伝統」について

◾️昨日の晩は、仕事を終えてから、瀬田キャンバスにある青朋館の吹奏楽部の練習場に行きました。学生の代表である幹事長のUくんからは、できるだけ出席・参加・来場してほしいと言う年間のイベントをすべて教えてもらっています。昨日は、日曜日にアメリカのワートバーグ大学とのジョイントコンサートが開催されることから、その最後の練習が行われることになっていたので、その様子を拝見しに行きました。

◾️本番のコンサートだけでなく、練習で頑張っておられる様子を、少なくとも1回は見学させていただき、学生の皆さんの音楽的な成長を自分自身も実感できるようになろうと、吹奏楽部の部長に就任するにあたって、自分自身に誓いを立てたからです(大袈裟ですが…)。もちろん、私が練習場にいても何の役にも立たないし、音楽的には実質いなくても良いのですが(^^;;。

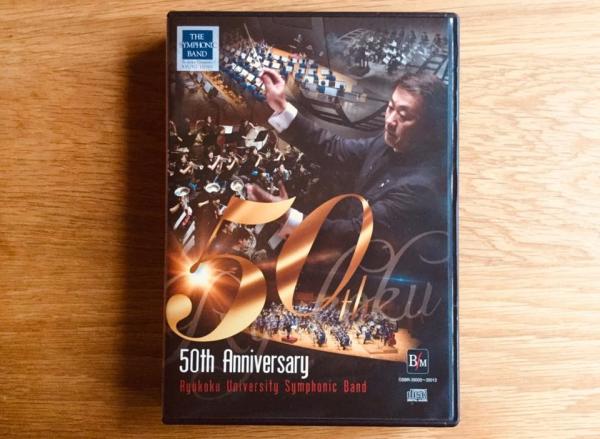

◾️今日は自宅で仕事をしていますが、手元にある「創部50周年記念 龍谷大学吹奏楽部」という8枚のCDを聞いています。一気に全部聴くわけにはいかないので、少しだけですけど。まだ、プロの音楽家の指導をしっかりと受ける以前の録音を聴いてみました。1981年の定期演奏会で録音されたものです。録音技術が良くないわけですが(はっきり言ってひどい…)、それ以前に、音楽的にも、現在の全国吹奏楽コンクールの常連となっている今とは比較することもなかなか困難です。こう書くと、当時の大先輩の皆さんには申し訳ないのですが。

◾️とはいえ、当時にの大先輩たちも、多くの課題を乗り越えてこられました。まだ、吹奏楽部ではなく吹奏楽研究会という同好会だった段階で、部員が少ない中、そして部員を説得して、定期演奏会を開催するというのは大変なことだったと思います(第1回定期演奏会は1974年です)。そうやって少しずつ体制を整え、音楽的なレベルも向上させてながら、1983年には、上埜孝先生、そして現在音楽監督をしていただいている若林義人先生による指導が始まります。それから、わずか3年、1986年には全日本吹奏楽コンクールで、若い頃の佐渡裕さんの指揮で演奏を行なっています。音楽監督の若林先生が指揮されるようになったのは1988年からになります。そして1992年には、音楽監督・常任指揮者に就任されます。そして、その年の全国吹奏楽コンクールで金賞を受賞し、その頃から全国トップクラスの実力を持つ吹奏楽部と評価されるようになりました。

◾️ところで、大学は4年間しかいることができません。プロのオーケストラのようなベテラン団員のような人は存在しません。その時々の目標を明確にして、団結して目標を達成することの中で、そして先輩から後輩へと受け継がれる中で、少しずつ「伝統」が集団の中で培われていくのでしょう。定期演奏会を開催する、全国吹奏楽コンクールに出場する、そのコンクールで金賞を受賞する…。それらはすでに大先輩、先輩たちが培って来られた「伝統」の力で成し遂げられてきたわけですが、現在の部員の皆さんは、何を目標に「伝統」を受け継ぎ発展させていくのでしょうか。何を集団として目指すのか。そのことを、何かの折に現役の部員の皆さんにお尋ねしてみようと思います。

◾️私が大学院の時代に指導教授を引き受けていただいた領家穰先生は、母校・関西学院大学アメリカンフットボール部の部長でした。時々、授業のなかでアメリカンフットボールのことを話されていました。当時は、京都大学ギャングスターズがメキメキと成長して、リーグ戦で京大に負けて甲子園ボウルに出場できなくなるような時代でした。音楽とスポーツ、違うかもしれませんが、当時の領家先生が言っておられたことを思い出そうとしている自分がいます。

学生たちの地域デビュー

◾️昨日、学生2人と教員2人の4人で、「地域エンパワねっと」のフィールドのひとつ、大津市の中心市街地の中央校区にある中央市民センターに出かけ、大津市中央学区自治連合会会長の安孫子邦夫さんから中央学区の抱えている問題や現状についてお話を伺いました。

◾️安孫子さんは、中央学区では二つの問題が混在しており、そのことがとても自治会長としてとても気になっているといいます。ひとつは、独居老人(特に男性)の引きこもりの問題です。昨年の「地域エンパワねっと」(地域連携型教育プログラム「大津エンバワねっと」のプロジェクトです)では、ひとつのチームが自治連合会の役員の皆さんとこの問題に取り組みました。今年は、自治連合会の役員さんたちは、とても興味深いアイデアをお持ちで、そのアイデアを学生の皆さんと具体的に膨らませていければと考えておられます。

◾️もうひとつの問題は、最近増加してきたマンションの新住民(若年層)の世帯に自治会離れの傾向があるということです。もっともそのような傾向を持つマンションの自治会においても、前向きに自治会活動に取り組む自治会長が生まれると、自治会の活動が活発になるということもお聞かせいただきました。自治会長の任期は1年と短いわけですが、活動の方向付け次第では、良い方向に展開していくわけで、学生の皆さんが、そのようなきっかけを生み出す可能性も持っていると激励もしていただきました。

◾️安孫子さんからお話を伺ったあとは、中心市街地を、ごく簡単に「まちあるき」してみました。旧大津公会堂に展示されている古写真から、かつての大津の街の様子や状況について学び、大津祭曳山展示館では国指定無形民俗文化財に指定されている大津祭の曳山(レプリカ)の展示を見学したました。また、明治中期の町家である施設「大津百町館」を訪問し、室内の様子を見学するとともに井戸の水汲み体験をしました。さらに、電柱の地中化と、周囲の家々や道路の景観に配慮した修景が進められた旧東海道を散策しました。学生の皆さん、まずは「地域デビュー」を無事に終えることができた…という感じでしょうか。来週は、瀬田東学区を訪問します。

◾️写真の3枚目。安孫子さんからは、「街の中には、縁側や床几のような場所が必要です」という話をお聞かせいただきましたが、学生の皆さんが、床几の意味がわからないので、絵を描いて説明してくださっているところです。ちなみに、床几とは、細長い板に脚をつけた腰掛のことです。昔は、どの家にも床几があり、夏場にはこの床几で夕涼みをしながら、近所の人とおしゃべりを楽しまれていました。

Festive Overture Op96 / Dmitri Dmitriyevich Shostakovich 祝典序曲 龍谷大学吹奏楽部

◾️龍谷大学吹奏楽部 第42回定期演奏会 ≪大阪特別公演≫(2015年12月25日 ザ・シンフォニーホール)での演奏されたショスタコーヴィッチの「祝典序曲」です。私は、多分この定演に行っていると思います。だから、印象に残っているのかもしれません。初演は、1954年、悪名高いスターリンが死去した翌年のことになります。知りませんでした。だから「独裁的なスターリン体制からの解放を祝って作曲されたのだ」という噂もあるようです。龍谷大学吹奏楽部の演奏は、日本の吹奏楽の世界では大変有名な上埜孝さんの編曲によるものです。こうなると、本来のオケの演奏も聞いてみたいと探したところ、2009年ノーベル賞のコンサートで演奏された動画を見つけました。原曲と吹奏楽に編曲されたものとでは、調が違うんですね。楽器の特性からかな。それはともかく、話は変わるのですが、龍谷大学のための「祝典序曲」が欲しいな…などと時々妄想します。今年は、ちょうど創立380年の記念の年ですし。

160,000アクセス感謝!!

◾︎アクセスカウンターが、「160,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。ブログの目的は、私のばあい、日々の活動や出来事の記録を残すことにあります。同じ目的でfacebookにも取り組んでいます。ですから、このブログへの投稿は、ほとんどfacebookと同じ内容になることが多いと思います。ただし、facebookをやっている皆さんは、私の年代に近い方達です。ということで、facebookでつながっていない皆さん(おそらく若い世代の皆さん)には、このブログをご覧いただければと思います。ただし、ほとんど役に立つ情報は、無い…と思います(笑)。日々の出来事をアップしているだけですので。

◾️さて、「150,000」を超えたのは、2018年12月3日でした。「10,000」アクセス増えるのに「164日」かかりました。「140,000」から「150,00」までは「167日」かかりました。だいたい同じですね。半年で「10,000」前後のアクセス数が増えています。ちなみに、アクセスカウンターを設置したのは2012年9月5日ですから、6年8ヶ月で「160,000」にたどり着けることができました。皆様、ありがとうございました。これからも、淡々と日々の出来事を書いていこうと思います。

「社会学入門演習」と「社会学演習IA」

◾️昨日の午前中、2限は1回生の「社会学入門演習」でした。今日は、図書館の職員の皆さんに、図書館での書籍や論文の検索、データベースの使い方等について講義をしていただいた後、図書館ツアーを行いました。図書館、「使い倒して」ください!皆さんの授業料で運営されているのですから。

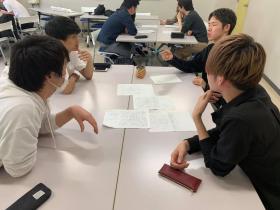

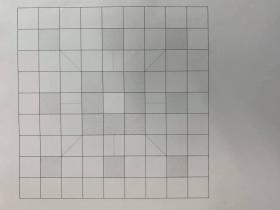

◾️午後の4限は「社会学演習IA」、3回生のゼミです。宿題で「卒論と就活をどう両立させるか」というテーマで「マンダラシート」を書いてきてもらいました。今日は、それぞれのマンダラシートを見せ合って、自分には無い発想に「気づく」、人の優れたことを「褒める」、そのようなグループワークを行なっています。グループワークは、いわゆる「ワールドカフェ」のスタイルで進めています。こうやってグループワークを積み重ねる中で、お互いの距離もかなり縮まってきました。もうじき、「飲み会」(昔は、コンパと言いましたが…)も実現しそうです。

◾️午後の4限は「社会学演習IA」、3回生のゼミです。宿題で「卒論と就活をどう両立させるか」というテーマで「マンダラシート」を書いてきてもらいました。今日は、それぞれのマンダラシートを見せ合って、自分には無い発想に「気づく」、人の優れたことを「褒める」、そのようなグループワークを行なっています。グループワークは、いわゆる「ワールドカフェ」のスタイルで進めています。こうやってグループワークを積み重ねる中で、お互いの距離もかなり縮まってきました。もうじき、「飲み会」(昔は、コンパと言いましたが…)も実現しそうです。

◾️来週は創立記念日で授業がありませんが、再来週のゼミでは「○○くん/さんのマンダラシートのここがスゴイ!」というレポートを持参してもらい、簡単なグループワークをさらに行います。そして、私のゼミ特有の方法ですが、「卒論カード」と面談について、そして、「書評 この本のここがスゴイ!」というグループワークに移ります。

第8回ルシオールアートキッズフェスティバル「ルシオールブラスフェス」

◾️先週の土曜日、守山市民ホール(滋賀県守山市)に、守山市の中高吹奏楽部の皆さんと龍谷大学吹奏楽部が集まり、第8回ルシオールアートキッズフェスティバル「ルシオールブラスフェス」が開催されました。この合同コンサートには、守山市吹奏楽団、守山市立守山中学校、守山市立守山北中学校、滋賀県立守山中学校、立命館守山中学校、守山市立明富中学校、守山市立守山南中学校、そして滋賀県立守山北高等学校、立命館守山高等学校による単独演奏が行われた後、龍谷大学吹奏楽部が単独演奏を行いました。そして単独演奏の後は、龍谷大学と高校生、中学生との合同演奏、そして最後、全員による合同演奏が行われました。

◾️龍谷大学吹奏楽部の単独演奏での曲目は、「海を越える握手」、「海の男たちの歌」。後者の「海の男たちの歌」については、パーカッションでは特殊な音響効果を表現するために、様々な道具を使って「海」を表現していました。龍谷大学吹奏楽部音楽監督の若林義人先生にも教えていただきましたが、たとえばティンパニをスーパーボールで擦ることでクジラの鳴き声を表現しているのだそうです

◾️最後の合同ステージでは「行進曲『錨を上げて』」、魔女の宅急便の「海の見える街」、映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」のメインテーマなどの演奏が行われました。最後のアンコールは、「アフリカンシンフォニー」と「宝島」が演奏されました。合同演奏では、舞台の上の中高大学生と聴衆のみなさんとの間では、大きな感動が共有されました。聴衆の中には、立ち上がって踊る人もおられました。もちろん、私もホールの中に溢れる感動に共振しました。ちょっとウルッときました。このルシオールアートキッズフェスティバルは、ほとんど龍谷大学吹奏楽部の学生の皆さんが準備をされてきたと聞いています。指揮をされたコーチの児玉知郎先生、部員の皆さん、ご苦労様でした。ありがとうございました。

初夏に向かう庭

■朝、庭の世話をしているときに撮った写真です。世話といっても、毎朝やっているルーティンの庭仕事です。我が家で一番大きなシマトネリコの樹の落ち葉を掃いて、あるいは手で拾い、いわゆる雑草・野草のうちいらないものは抜き、水を撒いて…という日々の作業です。その時に、睡蓮鉢と小さな池で飼っているヒメダカ(睡蓮鉢には9匹、池には大体20匹程度)、そしてそれとは別に飼っている3匹のクサガメに餌をやります。これで、庭の世話はお終いです。毎日していることで、庭の秩序がなんとか維持できているのかもしれません。こうやって世話をしていると、草花の名前をいろいろ覚えることになりますが、年齢が年齢なので、すぐにど忘れしてしまいますが。上の2枚。左がグラスカバーに植えてあるタイム。小さな花ですが、その小さな花は、さらにもっと細かく小さな花の集まったものです。結構、このタイムの蜜を吸いに昆虫が集まってきます。右は、ラベンダー。きちんと花を咲かせてくれました。

■左、ヒメウツギ。右、コデマリ。

■左、ハタケニラ。右、シラン。

■左、ニッコウキスゲ。右、ツリガネズイセン。

■左はカラタネオガタマといいます。開花するとバナナのような香りがする…ということを知りました。しかし、春先に咲くジンチョウゲのような強い香りはしません。近寄って、鼻を寄せるとかすかに甘い香りがします。なるほど、バナナ…かなという感じの匂いです。

■左はカラタネオガタマといいます。開花するとバナナのような香りがする…ということを知りました。しかし、春先に咲くジンチョウゲのような強い香りはしません。近寄って、鼻を寄せるとかすかに甘い香りがします。なるほど、バナナ…かなという感じの匂いです。

■左下ですが、なかなか名前がわかりませんでした。いろいろ調べてみると、ルメックスという名前であることがわかりました。タデ科ギシギシ属…なんだそうです。赤い葉脈。変わった葉をしています。ギシギシの仲間と言われると、なるほどと合点がいきます。ギシギシって、そんな草ですものね。このルメックス、観葉植物として楽しむものなのでしょう。庭師さんが植えてくださいました。ネットでいろんな写真を拝見すると、地面から直接葉が生えている感じなんですが、今年は、茎が伸びてきました。去年よりも背丈が大きくなっています。茎、なんでだろう…と思って調べていると、理由がわかりました。初夏から夏にかけて株の中から茎を伸ばして円錐形の花序を出し、小さな花を咲かせる…ということのようです。まだ、初夏には少し早いような気がするのですが、茎が伸びてその周りに小さな花が順番に咲いていくようです。どんな花が咲くのか期待しています。

■右下、、いわゆる雑草は引き抜いてしまうのですが、これは残しておきくした。最近は、便利なものがあって、スマホで撮った花の写真を元に、なんという種類の植物か調べるアプリがあります。で、調べてみました。するとハルジオンと出ました。ヒメジョオンと似ていますが、違うのだそうです。私程度の者には識別が難しいのですが、花が咲く時期が違うようです。このハルジオン、生まれは北アメリカ、観賞用に輸入されたそうです。ところが、繁殖力が強いことから、いわゆる帰化植物として定着しました。ハルジオンとは、「春に咲く」「紫苑」という意味だそうです。ハルジオンは、春に咲き始め6 月頃まで花を咲かせるようです。そのに対して、ヒメジョオンは6月から秋にかけて咲くようです。ちなみに、茎の中はハルジオンは中空で、ヒメジョオンは中空ではないとのこと。この写真のヒメジョオンが増えすぎる前に、抜いて茎を調べてみようと思います。

降誕会提灯行列

◾️昨晩は、第98回創立記念降誕会・提灯行列でした。19時に円山公園を出発し、四条大橋を渡って四条河原町の交差点で北に向かい、最後は京都市役所のあたりまで提灯行列のパレードをしました。創立記念降誕会は、龍谷大学の創立記念日と浄土真宗の宗祖親鸞聖人の御生誕日を全学を挙げて御祝いする全学行事です。提灯行列も、この全学行事の一つになります。この行事を支えておられる第98回創立記念降誕会実行委員会の学生の皆さん、そして職員の皆さん、ありがとうございました。

◾️私は、この提灯行列のパレードをマーチングの演奏で盛り上げてくれる、吹奏楽部の皆さんの活躍を自分の目で拝見したく、今回は参加させていただくことにしたのでした。龍谷大学に勤務して16年目に突入しましたが、この提灯行列に参加したのは今回が初めてです。おそらく、吹奏楽部の部長をしていないと、退職するまでに参加することはなかったかもしれません。良い機会になりました。吹奏楽部の部員の皆さんは、提灯行列が終了した後、一息入れて休む間も無く、すぐに市役所前で待機していた大学のバスに乗り込み、演奏した楽器を大学本部まで運んでおられました。吹奏楽部の皆さん、お疲れ様でした。ありがとう。今日の提灯行列、沿道では、多くの皆さんが足を止めて、笑顔で楽しんでおられました。特に、外国からのお越しの観光客の皆さんは、突然のことでびっくりされたかもしれませんね。素敵な思い出になったらいいな。

◾️提灯行列には、音楽監督の若林義人先生も参加されておられました。私と同じく吹奏楽部の皆さんの応援に来られたのです。お話を伺ったところ、毎年、応援に来られているとのこと。ありがとうございます。たまたまお仕事の都合でお車で応援に来られていました。ということで、提灯行列の後は、先生の車で自宅まで送っていただきました。若林先生、ありがとうございました。本当は、京都の街で一献傾けたかったのですが。先生、次回は、よろしくお願いいたします。

◾️さて、この写真ですが、これは一昨日のものです。帰宅しようと研究室のある瀬田キャンパス2号館から外に出ると、吹奏楽部のマーチングの音が聞こえてきました。練習風景をちょっと覗いてみました。頑張っておられますね。見学していると、こちらに笑顔で手を振ってくれました。いやいや、違います。私にではなくて、これも本番に備えての練習なんですね。本番は沿道に観衆がおられますから。その観衆がいることをイメージしながら笑顔で手を振っておられるんだ。もう少しで、こちらも笑顔で手を振るところでした。まあ、手を振っても良かったんだけど。場所は、瀬田キャンパスにあるセタドームです。かなり肌寒い気温でしたが、部員の皆さんは頑張って練習をされていました。

ワートバーグ大学ウィンドオーケストラ 龍谷大学吹奏楽部 合同演奏会

◾️今月の19日に、アメリカの大学と龍谷大学吹奏楽部との合同演奏会が開催されます。以下は、吹奏楽部のfacebookからの転載です。私も、吹奏楽部の部長としてこの合同演奏会を聴きに行く予定です。

本演奏会では、アメリカ・アイオワ州にあるワートバーグ大学の学生達と共演し、日本の唱歌などをメドレーで演奏いたします!

今回、初共演となるワートバーグ大学と龍谷大学の国際色豊かな演奏会をお楽しみいただけます。乞うご期待!【日時】

5月19日(日)

開場/13:30 開演/14:00【場所】

京都アバンティ9F 龍谷大学 響都ホール校友会館【入場料】

学生/500円 一般/1,000円お申し込みはこちら↓

https://pro.form-mailer.jp/fms/117c1ac6166291

吹奏楽部の練習を見学

◾️昨日の朝、龍谷大学吹奏楽部の幹事長(学生代表)のUくんからメールがありました。部長である私と部の情報を共有するために「Dropboxを使って欲しい」という依頼でした。「Dropbox」のこと、なんとなくわかってはいますし、自分自身のアカウントも持っているのですが、まったく使っていません。おそらく、便利なものであろうことはわかっているのですが…。使っていないということは、やり方がわからないということでもあります。ということで、Uくんが瀬田キャンパス青朋館の練習場にスクールバスでやってくる16時に合わせて指導をしてもらうことにしました。

◾️昨日の朝、龍谷大学吹奏楽部の幹事長(学生代表)のUくんからメールがありました。部長である私と部の情報を共有するために「Dropboxを使って欲しい」という依頼でした。「Dropbox」のこと、なんとなくわかってはいますし、自分自身のアカウントも持っているのですが、まったく使っていません。おそらく、便利なものであろうことはわかっているのですが…。使っていないということは、やり方がわからないということでもあります。ということで、Uくんが瀬田キャンパス青朋館の練習場にスクールバスでやってくる16時に合わせて指導をしてもらうことにしました。

◾️Uくんのおかげで、吹奏楽部の「Dropbox」の中身を私も拝見できるようになりました。年間、月間のスケジュールはもちろんのこと、様々な演奏会やイベントごとの進行表、様々な曲の音源や譜面、経理関係…様々な情報が共有できるようになっています。新米部長の私にとって、まず必要なのは吹奏楽部のスケジュール把握することです。これで、幹事長のUくんにご迷惑をおかけすることなく、自分でチェックすることができるようになりました。ところで、Uくんからは、もう一つお願いがありました。それは、新入生(1回生)が40名ほど入部したこのタイミングで、部員の前で挨拶をしてほしいということでした。ということで、昨日のうちに挨拶をさせていただくことにしました。挨拶は、練習の最後にとお願いをして、私自身も練習を拝見させていただくことにしました。

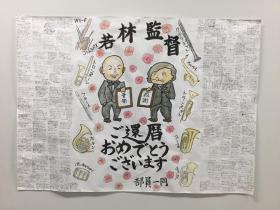

◾️練習が始まるまでは、指揮者室で待たせていただくことにしました。音楽監督である若林義人先生や、コーチの児玉知郎先生の控え室や学生幹部とのミーティングルームとして使われている部屋のようです。この控え室には、全日本吹奏楽コンクールやアンサンブルコンテストのトロフィーや盾がずらりと並んでいます。新米部長としては、龍谷大学吹奏楽部の輝かしい歴史の重みのようなものを感じました。また、若林先生と私は同い年。昨年に還暦を迎えたのですが、壁には還暦をお祝いする学生部員の皆さんのお祝いのメッセージが貼られていました。素敵ですね。

◾️控え室で待っていると、コーチの児玉先生がやってこられました。練習が始まるまでお話をすることができました。お話は多岐に渡りましたが、そのうちの一つは、先日、福岡県北九州市門司区にある光照寺で執り行われた降誕会と初参式での演奏の話でした。吹奏楽部は、様々な場所でこういったご依頼に基づく演奏活動を行なっています。とはいえは、今回は結構遠方です。門司までは新幹線だけでの移動でしたので(トラック輸送無し)、いつもとは異なり、各パート楽器は1本、総勢11人の小編成バンドでの演奏になりました。パーカッションなどはカホンと呼ばれる箱型の楽器だけです。こんな小編成で大丈夫かと心配になりますが、光照寺の本堂に集まってこられた皆さんは、大変感動されていたそうです。中には涙を流しておられた方もいたとか。もちろん児玉先生は、観客の皆さんに背を向けて指揮をされています。そのような涙を流されている方が見えたわけではないのです。しかし、その涙を流しておられる方も含めて多くの皆さんが演奏に感動されていることが、まずは演奏をしている部員に伝わり、部員の目が赤くなっていることに児玉先生が気づかれた、そのようなお話でした。演奏する側と演奏を聴く側との間に音楽の感動が共有されたわけですね。その感動の中身は様々だと思います。音楽的なことはもちろん、「遠いところからやってきて、私たちの寺で演奏していただいた」というようなことまで(こちらのお寺は、駅からもさらにかなり離れています)。学生の皆さんにとっても、貴重な経験になったことでしょう。とても素敵なお話だなと思いました。

◾️そうこうしているうちに、音楽監督の若林先生もお越しになりました。そして、指導者の先生方とお話をさせていただいているうちに、練習開始の時間がやってきました。昨日の練習は、5月11日に守山市で地元の中高の吹奏楽部や市民吹奏楽団との合同で開催される「ルシオール ブラスフェス」の練習でした。今回は、多くの皆さんがよくご存知のマーチやアニメーション作品の曲が演奏されます。指揮はコーチの児玉先生、音楽監督の若林先生も一緒にご指導されているすぐそばに私も座らせていただき、学生指揮の方からはスコアもお借りして、練習を拝見しました。学生時代にオーケストラに所属していたので、とりあえずスコアを見ながら演奏を聴くことはできるのですが、吹奏楽の演奏の細かなことまで聞き分けることなど私にはできません。とはいえ、時々練習を見学させていただき、学生の皆さんの演奏が成長されていくプロセスを自分の耳でも確認できるようになりたいなと思っています。

◾️ところで、全国吹奏楽コンクールで何度も金賞を受賞してきているので、中高と吹奏楽に邁進して入部してきた経験者の皆さんばかりなのかなと思っていましたが、大学から吹奏楽を始める方もおられるとのこと。意外でした…というか、驚きでした。素敵じゃないですか。応援しています。最後の定期演奏会まで、4年間、頑張っていただきたいと思います。

◾️以下のリンク先は、吹奏楽部のtwitterへの投稿です。アカウントを持っていないとご覧いただけないかもしません。

昨日の九州・門司での演奏の一部です。

各パート1本の総勢11人の小編成バンドにチャレンジしました。 pic.twitter.com/zcYBzaaiIF— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年4月30日