2019社会学入門演習「現地実習」

■6月7日(土)・8日(日)の両日、1回生を引率して「社会学入門演習」の現地実習で近江八幡へ行ってきました。私の母校、関西学院大学のキャンパスと校舎を設計したのはウィリアム・メレル・ヴォーリズ(William Merrell Vories、1880年10月28日 - 1964年5月7日)ですが、そのヴォーリズが世界の中心として位置付け活動した近江八幡で、ヴォーリズの設計した数々の建築をボランティアガイドの方に案内していただき、丁寧に解説していただくことができました。大満足です。

■私が担当する「社会学入門演習」の履修者は、全員で17名です。私も入れれば18名になります。通常は、20名の団体に1名のボランティアガイドさんについてガイドされるようですが、この日は、特別にお願いをして、4〜5人の4つの班にわかれて、それぞれに1人のボランティアガイドさんについていただくことにしました。ガイドしていただいたのは、近江八幡観光ボランティア協会の推奨コースである「近江八幡観光推奨コース」と「ヴォーリズ建築観光推奨コース」です。2・3班は前者の「近江八幡観光推奨コース」を、1・4班は後者の「ヴォーリズ建築観光推奨コース」をガイドしていただきました。私は4班と一緒に行動しました。

■私が担当する「社会学入門演習」の履修者は、全員で17名です。私も入れれば18名になります。通常は、20名の団体に1名のボランティアガイドさんについてガイドされるようですが、この日は、特別にお願いをして、4〜5人の4つの班にわかれて、それぞれに1人のボランティアガイドさんについていただくことにしました。ガイドしていただいたのは、近江八幡観光ボランティア協会の推奨コースである「近江八幡観光推奨コース」と「ヴォーリズ建築観光推奨コース」です。2・3班は前者の「近江八幡観光推奨コース」を、1・4班は後者の「ヴォーリズ建築観光推奨コース」をガイドしていただきました。私は4班と一緒に行動しました。

■大変有名なヴォーリズのことをここで詳しく説明することはしませんが、実業家としてキリスト教(プロテスタント)の普及に尽力しました。ネット上の記事になりますが、ヴォーリズと関係のあった医師の堀江宏さんが、ヴォーリズ(引用では、メレルさん)のことを次のように語っておられます。

当時、私の周囲を取り巻く環境に、レイマン運動と教会学校の充実がありました。メレルさんは牧師ではなく、レイマン(平信徒)でしたので、聖書を真正面から解き明かすということはせず、同じレイマンであった近江兄弟社社員と一緒にキリスト教伝道の種まきをされていました。具体的には子どもに神様の話をする日曜学校に力を入れておられました。

建築家や実業家として有名なメレルさんではありますが、来日された真の目的はまさにそこにあったと思います。

「お金は神様からの預かりもの」とおっしゃるメレルさんは、質素倹約を徹底し、事業で収益があがっても私欲のために使わず、社会へ還元することを、身をもって実践しておられました。

■私が参加した「ヴォーリズ建築観光推奨コース」では、まず「池田町洋風住宅街」を訪れ、外からですが、ダブルハウス、ウォーターハウス記念館、そして旧吉田悦蔵邸を見学しました。ガイドさんの説明からは、ヴォーリズの設計の特徴は、建物の外観よりも、そこに暮らす人びとのことを一番に優先して配慮した点にあることが理解できました。個人的に購入した「ウィリアム・メレル・ヴォーリズ展in近江八幡」という公式ガイドブックには、「依頼者の求めに応える奉仕の精神に貫かれたヴォーリズ建築の特質」、「ヴォーリズの隣人愛の精神が全ての建築物に込められている」という説明がありました。冒頭で述べたように、私の母校・関西学院大学もヴォリーズの設計ですが、今から40年前、学生として在籍していた当時は、その建築の特徴に注意を向けることはあまりありませんでした。まあ、若い時はそんな感じかもしれませんね。もし、母校をゆっくり訪問するチャンスがあれば、校舎のデザインの中にヴォーリズの精神を確認してみようと思います。

■少し、写真についても説明しておきましょう。ガイドさんがレンガ塀の前で説明をしてくださっています。レンガをみてください。ひとつひとつが膨らんでいます。これは焼き損じたレンガです。当時は手焼きでレンガを作っていたため、空気が入ると膨らんで歪なレンガができるのです。ヴォーリズはそのようなレンガを建築材料として再利用・活用していたのです。味わいのある、独特の雰囲気がありますね。「池田町洋風住宅街」の後は、龍谷大学からやってきたということで、本願寺八幡別院にも参拝しました。そして朝鮮人街道を通って、最後は「旧八幡郵便局舎」を訪ねました。1921年から1960年まで郵便局の局舎として使われていた建物です。現在は竣工当時に復元されています。現在は、特定非営利活動法人ヴォーリズ建築保存再生運動一粒の会の事務所があり、様々なイベントの多目的スペースとしても利用されているようです。建物の2階はかつて電話交換室でしたが、現在はギャラリーになっています。イーゼルにヴォーリズやヴォーリズ夫妻の写真が飾ってありました。大変印象深い写真です。

■ボランティアガイドの皆さんにお別れてした後は、班ごとの自由行動にしました。ということで、私は八幡掘を見学して、八幡山に登ってみることにしました。登るといってもロープーウェイを使ってです。標高271.9mですので、あっというまに頂上に到着しました。頂上には、かつては近江八幡という城下町を建設した豊臣秀次の城がありました。現在は、石垣のみ残っています。この秀次ですが、豊臣秀吉の姉であるともの子どもです。秀吉の養子となりましたが、秀吉に実子である秀頼が生まれたことから後継者争いになり、秀吉から切腹を命ぜられました。そのような悲しい歴史があるのですが、今回は、そのような歴史を訪ねるというよりも、この八幡山から琵琶湖や内湖である西の湖、そして近江八幡の街を確認したかったのです。素敵な風景でした。

父の日のプレゼント

◼︎少し早いのですが、父の日のプレゼントが息子から届きました。いつもならば、恐らくは私が好きな酒を送ってくれるのですが、今回は違いました。「がんリスクチェッカー」です。「父親だけにプレゼントするのもなんだかな〜」なのだろうと思いますが、両親ともにチェックしてみてと送ってきてくれました。どういうわけか、私のものはクロネコの宅配便で、母親のものは郵便で届きました。なぜだろう…。まあ、それは良いとして、このキットで全身のどこかにガンが有るのか、あるいは無いかがわかる程度のものらしいです。これで、もしガンが見つかったらありがたい。いや、見つからない方が良いのですが、早めに対処できるわけですからね。私、一応、80歳までしっかり生きて、「孫と一緒に呑みに行く」という人生の目標があります。頑張らねば…と思います。

マーチングの練習

◼︎昨夕のことになります。15時45分から、私が所属する社会学科が主催の研究会が開催され、今年の4月から社会学部社会学科に赴任された有薗真代さんの発表が行われました。有薗さんの『ハンセン病療養所を生きる―隔離壁を砦に』をご紹介くださる形での発表でした。時間が限られているため、大まかな概要だけでしかありませんが、興味深く拝聴しました。さっそく、amazonで注文しました。また、このブログで紹介することもできるかと思います。研究会の後は懇親会を開くことになったので、残った用事を済ませて建物の外に出ようとすると、何やら賑やかな音が聞こえてきます。吹奏楽部の皆さんが、マーチングの練習をしているようです。

◼︎マーチングの練習は、サマーコンサートの第3部「マーチングステージ」のためのものですね。グループに分かれてのようでした。この写真のグループは、楽器ではなく旗を持っています。パレードやマーチングで「カラーガード」と呼ばれる役割…のようです。ちなみに前(写真では一番奥)で指導しているUくんは、普段はバリトンサックスを吹いています。ちなみに部員の代表である幹事長です。吹奏楽部といっても、その活動は幅広いですね。シンフォニックな曲からポッブスの曲、さらにマーチングまで。サマーコンサート、楽しみにしています。ところで、練習の背景にあるのは、国登録有形文化財にもなっている「樹心館」です。

◼︎さて、研究会の懇親会ですが、JR瀬田駅前の居酒屋で6人ほどで開催されました。研究会にはたくさんの方が参加されていましたが、ご家庭のご用事もあるようで、懇親会はこじんまりしたものでした。そんなこともあり、発表をされた有薗さんにも直接お話をお聞きすることができました。懇親会が終わったあと、JR瀬田駅のホームに向かうと、たくさんの吹奏楽部の部員の皆さんが電車を待っていました。こんな遅くまで練習をしていたんですね。ご苦労様です。こちらは、研究会の懇親会とはいえ、お酒をいただき調子が良くなっていたものですから、ちょっとバツが悪かったかな。練習、ご苦労様でした。

3回生(脇田ゼミ13期生)のコンパ

◼︎火曜日の4限は3回生のゼミ「社会学演習IA」です。今週は、「この本のここがすごい!」というグループワークを開催しましたが、引き続き、その勢いでゼミのコンパを開催しました。最近の言い方だと「飲み会」というのでしょうかね。JR瀬田駅前の居酒屋で盛り上がりました。写真は、記念写真です。学生たちに指示したわけではありませんし、特に相談したわけでもありませんが、学生たちは両手で「脇田」の頭文字の「W」を表現しています。春からグループワークを繰り返してきたせいでしょうか、全員が、お互いに話のできる関係になってきました。良い雰囲気です。お互いに支え合いつつ、良い卒業論文の完成を目指しましょう。

◼︎こちらは、2007年春に卒業した脇田ゼミの2期生とのコンパで撮った写真です。おそらく撮影したのは、卒論発表会を終えた後かな。2007年の2月です。この学生たちも13期生のゼミ生たちと同じく、「脇田」の頭文字の「W」を両手で表現しています。偶然だけど面白いな。ちなみに、「T」をしている写真もあります。この学年では、卒論の研究を進めるための指導をした際に、亡くなった環境社会学者・舩橋晴俊先生が提唱された「T字型研究戦略」を詳しく説明しました。何度も説明してきたので、相当印象に残ったのでしょう。「W」の後は「T」になりました。

ワークショップ「この本のここがすごい!」

■今日の4限は3回生の「社会学演習IA」でした。今日は「この本のここがすごい!」というグループワークをワールドカフェ形式で取り組みました。ゼミ生のみなさんは、残念ながら本を読む習慣がないので、まずは本に親しんでみよう…ということです。というわけで、図書館にこもり、これは面白そうだという本(できれば卒論に向けての自分の研究と結びついてほしい…)を4〜5冊選んで持参し、グループに分かれて「この本、めっちゃ面白いねん、ここがおもしろいねん」と無理やりでもとにかく熱く⁈語って紹介してもらいました。準備不足でうまく紹介できない人もいますが、その場合は今後の反省材料にしてもらうというとにしてもらいました…。もちろん、お互いに熱い語りをメモを取りながら聞いてももらいます。また、仲間が選んだ本を手にとって中をちょっと読んだりしてもらっています。班を3回シャッフルして同じことを繰り返しました。お互いに刺激を与えあえたかな。

■次回のゼミでは、今回の選んだ本の中からさらに1冊を選んでもらいます。その本の内容を紹介するレジュメを用意した上で、他のゼミのメンバーに中身を紹介してもらいます。1回のゼミにつき3人。その紹介をもとに、みんなでディスカッションを行います。自分が紹介した本に関しては、夏休みに書評という形式で文章にまとめてもらう予定です。

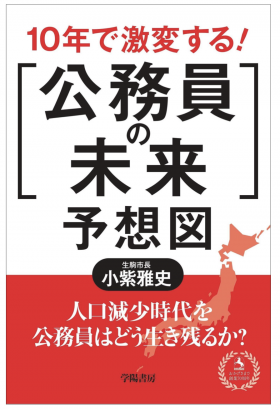

『10年で激変する!「公務員の未来」予想図』(小紫雅史・学陽書房)

■奈良県生駒市の市長である小紫雅史さんが、『10年で激変する!「公務員の未来」予想図』(学陽書房)という本を出版されています。小柴さんは、エネルギーの地産地消、地域活性化を目指し、大阪ガス株式会社、生駒商工会議所、株式会社南都銀行、一般社団法人市民エネルギー生駒と共同で、地域エネルギー会社「いこま市民パワー株式会社」を設立し、社長に就任するなど、ユニークな事業を展開されている方です。この小柴さんの書籍、私、タイトルが気になって購入しました。そして、先日、インターネットで小柴さんによる「DIAMOND online」の記事「公務員の終身雇用制度は10~15年で崩壊する」を読みました。おもしいですね。以下、この記事の紹介をしたいと思います。

■奈良県生駒市の市長である小紫雅史さんが、『10年で激変する!「公務員の未来」予想図』(学陽書房)という本を出版されています。小柴さんは、エネルギーの地産地消、地域活性化を目指し、大阪ガス株式会社、生駒商工会議所、株式会社南都銀行、一般社団法人市民エネルギー生駒と共同で、地域エネルギー会社「いこま市民パワー株式会社」を設立し、社長に就任するなど、ユニークな事業を展開されている方です。この小柴さんの書籍、私、タイトルが気になって購入しました。そして、先日、インターネットで小柴さんによる「DIAMOND online」の記事「公務員の終身雇用制度は10~15年で崩壊する」を読みました。おもしいですね。以下、この記事の紹介をしたいと思います。

■小柴さんは「公務員の終身雇用は確実に崩壊する」と主張されます。「終身雇用が崩壊するからこそ、公務員は、今まで以上に地域や社会に必要とされる人材となるために経験を積み、成長しなければなりません」と主張されます。ここで、ちょっと不思議に思われるかもしれません。というのも、地方公務員法では公務員の身分保障に関する規定があるからです。だからこそ、「地方公務員になりたい」という人も多いのではないかと思います。しかし、小柴さんは、「務員の終身雇用は10~15年後、2030年から2035年をめどに崩壊していく」と予想されています。その理由は3つあります。

■1つめは、(1)単純に多くの公務員を雇用し続けることができない財政状況になるからです。人口減少・高齢化のなかで税収は減り、福祉予算は膨らんでいきます。そうなると、今までのような多くの公務員を雇用し続けることができなくなります。もう、人件費を削減するしかありません。2つめに小柴さんは、(2)AI(人工知能)やICT(情報通信技術)の普及、外部委託の増加により、職員がやるべき業務が大きく減少することを挙げておられます。そして3つめですが、(3)「今後の急激な社会変化や市民ニーズの高度化・多様化等に対応するには、プロジェクトごとに外部から専門家を登用するほうが合理的になるから」とも述べておられます。組織運営を「流動的」で「弾力的」にしていこうというのです。

■このあたりまでくると、公務員を志望されている学生の皆さんのうち、どれほどの割合かはわかりませんが、意欲ががくんと減ってしまっているかもしれません。公務員は未来永劫安定しているということが、思い込みにしか過ぎないということになるのですから。小柴さんは、これからの「地方創生時代に新しい挑戦が求められる今、年齢に関係なく地域に付加価値をもたらすことのできる職員を抜擢したり、中途採用者などの多様な視点を組織に持ち込んだりして、過度な同質性をあえて乱しにいくことが不可欠」とのご意見です。

■それでは、どのような公務員、そして公務員の働き方が求められるのでしょうか。小柴さんは、端的にこうおっしゃっています。「終身雇用が崩壊しても役所が離さない公務員となること」「公務員をやめても食べていける公務員となること」。わかりやすいですね。このような公務員に共通する能力は、「始動力(リーダーシップ)」と「協創の力」の2つになります。自ら「変化」を起こし「挑戦」できる人材、「市民を単なる『お客様』にするのではなく、場合によっては市民にも汗をかいてもらい、共にまちづくりを楽しめる」人材です。具体的には、「市民や事業者の力を借りるべき業務を見極め、その担い手を発掘し、対話やワークショップなどを活用して信頼関係を築き、取り組みを具体化していく力」が求められているのです。後者の「協創力」に関しては、以下のようにわかりやすく説明されています。「共にまちづくりを楽しめ職員」というところ、とても大切ですね。

これからの行政職員、特に市町村職員は、「まちの営業マン」となり、市民を単なる「お客様」にするのではなく、場合によっては市民にも汗をかいてもらい、共にまちづくりを楽しめる職員となることが不可欠となってきます。市民や事業者の力を借りるべき業務を見極め、その担い手を発掘し、対話やワークショップなどを活用して信頼関係を築き、取り組みを具体化していく力が「協創の力」です。

■この小柴さんの主張は、とてもよく理解できます。私自身、現在、市民・民間企業・地方自治体との協働を進めていく取り組み(「三者委員会」)に関わっていますし、「オープン・ガバナンス」という考え方とも連携しながら市民活動(「水草は宝の山」)に取り組んでいるからです。しかし、残念ながら、このような姿勢をもつ人はなかなか会うことはありません。いやいや、実は内には秘めたものを持っている方もおられるのですが、組織の支援がないからできないのです。もちろん小柴さんは、個々の職員に求めるだけてなく、行政の支援に関しても述べておられます。

自治体側にも職員の成長を支援する構えが必要です。終身雇用崩壊の時代においても、職員が地域から必要とされるよう、また、仮に公務員をやめてもしっかりと食べていくことができるよう、若いうちから十分な機会を与え、成長を促す義務と責任がこれまで以上に大きくなるのは当然のことです。

前述した「始動力」「協創力」をしっかりと身に付けることのできる機会を、仕事の中でも研修でも確保するのはもちろん、職員が地域に飛び出し、市民とのコミュニケーションの中で成長することを支援しなければなりません。

具体的には、始動力を伸ばすため、若い職員にもどんどん仕事を任せることです。生駒市も以前は、政策形成・実践研修の受講対象は入庁15年目前後の職員でした。今はこれを入庁2~3年目の職員と一気に対象年齢を下げ、新しい取り組みを若いうちから考え、実行するための支援を行っています。

また、実際の仕事の場でも、小さなことから若手職員が自分の裁量で進められる仕事を与え、任せることも大切です。私はこれを「自分プロジェクト」と呼んでいますが、組織の方針にしっかりと沿う形であれば、組織のメンバーがどんどん自分でプロジェクトを考え、行動に移していけばよく、そういう行動をできる人こそが、官民問わずこれからの時代に必要とされる人材なのです。

■「官民問わず」ということが大切ですね。小柴さんは、「協創力」を伸ばすために「地域に飛び出す公務員」を支援するべしと言われています。副業等、地域に飛び出す活動をしている人は、「本業も今まで以上に頑張らないといけない」なんてことは当然分かってるし、副業をやったほうが本業でも伸びるというお考えです。

理想的には、支援するだけでなく、上司自らが地域に飛び出す姿を部下に見せることです。地域活動をしたくても「やってもいいのかな?」と迷っている部下にとって、地域で活躍する上司の姿は最高の見本であり、安心材料。若手が地域に飛び出すための背中を温かく、力強く押してあげる上司になることが求められています。

■この記事を読んで、これは地方自治体だけの話ではないな…とつくづく思いました。大学という組織も同じだと思います。大学の教員や職員にとっても、良い意味で刺激的なものなのではないかと思います。

龍谷大学吹奏楽部CD「ウィンスコセレクト~ガーシュウィン・ブラス~」

昨年レコーディングを行った「ウィンスコセレクト~ガーシュウィン・ブラス~」が、ウィンズスコア様より発売開始となりました!

アメリカの作曲家 G.ガーシュウィンの、『ラプソディー・イン・ブルー』をはじめとした名曲 7曲を詰め込んだ1枚となっております。

この機会にぜひお買い求めください♪ pic.twitter.com/oWdhxUfJx1— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年6月2日

◼︎龍谷大学吹奏楽部では、昨年「ウィンスコセレクト~ガーシュウィン・ブラス~」のレコーディングを行いました。その時の録音が、ウィンズスコアよりCDとして発売される子になりました。収録されている曲は、以下の通りです。

1.アイ・ガット・リズム

2.ストライク・アップ・ザ・バンド

3.ラプソディ・イン・ブルー

4.クレイジー・フォー・ユー(序曲)

5.ガーシュウィン・トリビュート・トゥ・ラヴ

6.誰かが私を見つめている(アルトサックスソロと吹奏楽)

7.パリのアメリカ人

◼︎CDは、こちらから購入できます。どうぞお買い求めください。よろしくお願いいたします。

大津交響楽団 第135回 定期演奏会

◼︎家族が入団して演奏している大津管弦楽団の定期演奏会に行ってきました。プログラムは、曲目:M.A.バラキレフの「3つのロシア民謡の主題による序曲第一曲」、A.I.ハチャトゥリアンの「仮面舞踏会」、P.I.チャイコフスキー「交響曲第5番 ホ短調作品64」でした。メインはチャイコフスキーの交響曲5番。今から40年近く前、私が学生オーケストラに所属していた時の、最後の定期演奏会で演奏した曲でした。そういう意味では、とても懐かしい曲ということになります。美味しいところも、ツボのところもわかっているわけですし。

◼︎今回のチャイコフスキーの5番で、ホルンの1stを演奏されていたのは、関西学院大学応援団総部吹奏楽部の卒業生でした。比較的最近に入団されたとても若い方です。歳は離れていますが、同窓生です。入団間もないわけですが、ホルンの実力を買われてか1stを吹かれました。ちょっと職業音楽家でもあるのかな。神戸の音楽コンクールでも奨励賞を受賞されています。パンフレットの紹介文では、代吹きも快く引き受けてサラリと吹いたり、パートでアドバイスもされているそうです。今日は演奏後、指揮者にステージ中央まで引っ張りだされていました。期待のホープなんでしょうね。

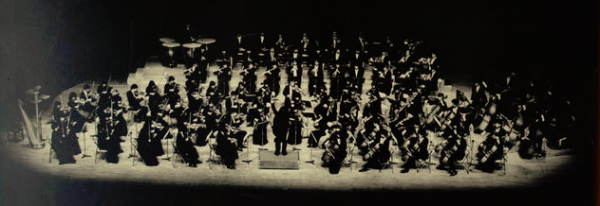

◼︎この写真は、私が4年生の12月(1982年12月22日神戸文化ホール大ホール)に行われた「関西学院交響楽団 第60回 定期演奏会」の写真です。私にとっては、学部生時代最後の定期演奏会です。演奏しているのは、今日の定期演奏会と同じチャイコフスキー「交響曲第5番」です。指揮は、湯浅卓雄先生。自宅に帰り、改めて自宅にあるMDに録音された演奏を聞いてみました。弦楽器は初心者が多く、いかにも学生オーケストラらしいといいますか、いろいろ問題点が聞こえてくるのですが、それは横に置いておいても、なかなか頑張っているな、自分たちなりの音楽を演奏しようとしているなと思いました。もっとも、客演指揮者の湯浅先生が私たちの持つ可能性を引き出してくださったという感じでしょうか。この時のことは、いつまでも覚えていますね。大切な思い出です。

地域担当が決まりました

■先週の金曜日、5月24日に、瀬田東学区ついてお話を伺うべく、瀬田東学区社会福祉協議会会長の野原稔氏を瀬田キャンパス、社会学部にお招きいたしました。野原氏は、瀬田東学区の地理や歴史、暮らしの様子について、地域が抱える課題と関連させながらわかりやすく丁寧にお話しくださいました。また、長年にわたって地域社会の課題に取り組んでこられたご経験にもとづいて、地域で見られるいくつかの事象についての深い分析についてもご説明くださいました。中央地区・瀬田東学区の現状に触れた学生たちは、これから自らが取り組むべき課題を絞りこみ、その解決や緩和に向けての活動を地域の皆さんと共に、活動に取り組んでいきます。

■というわけで、先々週は、中央学区自治連合会会長の安孫子邦夫さんからお話を伺い、先週は瀬田東学区社会福祉協議会会長の野原稔さんからお話を伺うことができました。安孫子さん、野原さん、ありがとうございました。今日の「エンパワ」の授業では、安孫子さんと野原さんからお聞かせいただいたお話の内容や、実際にまち歩きをして気が付いたこと等も含めて、これまでの振り返りを行いました。そして、いよいよ中央と瀬田東のどちらで活動をするのか決めることになりました。中央か瀬田東か、「せーの」の掛け声でどちらかを発表してもらいました。結果、中央については、TさんとFさんの2人の女子学生が、瀬田東については男子学生のIくんが担当することになりました。写真は、自分が中央の担当になりましたと安孫子会長に連絡をするFさんと心配そうに横で見ているTさん。ドキドキ。緊張しています。安孫子会長以外にも、エンパワでお世話になっている中央の皆さんには、LINEで担当のことを連絡しました。「活動を一緒に楽しみましょう〜」とすぐにお返事が届きました。これからの活動が楽しみです。