前期最後の「社会学入門演習」

◼︎火曜日の午前中、「社会学入門演習」最後の日でした。4月に入学したばかりの新入生が前期に履修する必修のゼミです。この学年とはいろいろグループワークをやってきました。また、県内2ヶ所を1泊2日でフィールドワークもおこない、そのレポートも書いてもらいました。今日は、「自分を成長させるための夏休みの目標」について語ってもらいました。

◼︎ほとんどの学生の皆さんの年齢が18歳か19歳になります。「夏休みの目標」としては規則正しく生活する…というものが意外に多かったように思います。それから、料理ができるようにとか、お金の管理ができるようにとか、掃除をきちんとするとか、大人として自立していくための基本的な生活技術をきちんと身につけるという目標もありました。あと、知らない人ととも和やかに話せるように…という目標を掲げた人もけっこういました。

◼︎ひとつひとつは大したことはなくても、日々、積み重ねていくうちに、自分の中に小さな自信が生まれるかもしれません。そうそう、小説を10冊読むという学生さんもいました。年配の人ならば、「学生だから夏休みではなくても本を読むのは当たり前…」と思われるかもしれませんが、読書をしない今時の学生としては立派な目標だと思っています。「素敵な大人」になるために、夏休みを有意義に過ごしてほしいと思います。

琵琶湖関連の会議

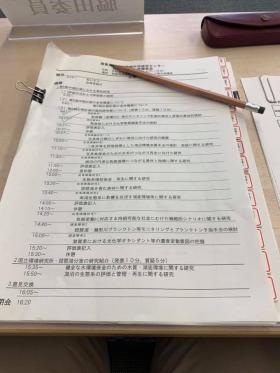

◼︎今週月曜日は、琵琶湖の湖畔(大津市柳ケ崎)にある「滋賀県琵琶湖環境科学研究センター」の評議員会でした。年1回、朝から夕方まで、この研究機関で行われている政策課題研究と調査解析の成果に関するプレゼンをお聞きし、質問・コメント・評価をさせていただく会議です。勉強になりました。評議員会には、評議員として、大学、マスコミ、環境NPO、経済団体といった様々な分野の方達が出席されます。大学や学会内部の研究とは異なり、社会的な視点(県民の期待や生活感覚等)、学術的な視点から意義のあるものになっているか、課題解決に資する目標設定になっているか、といったことが研究の目標になります。現在の琵琶湖や琵琶湖の周囲の環境問題の解決にどのようにつながるのか、役立つのかが問われることになります。というのも、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究は、環境行政への貢献に資するものであることが前提になっているのです。朝から夕方まで一日かけての会議はかなり疲れるわけですが、課題解決志向の研究や解析は自分の研究姿勢とも合致していますし、いわゆる文理融合の環境研究をしてきた私にとっては、自分が専門とする分野以外のことを勉強する機会にもなります。ありがたいことです。

◼︎今週月曜日は、琵琶湖の湖畔(大津市柳ケ崎)にある「滋賀県琵琶湖環境科学研究センター」の評議員会でした。年1回、朝から夕方まで、この研究機関で行われている政策課題研究と調査解析の成果に関するプレゼンをお聞きし、質問・コメント・評価をさせていただく会議です。勉強になりました。評議員会には、評議員として、大学、マスコミ、環境NPO、経済団体といった様々な分野の方達が出席されます。大学や学会内部の研究とは異なり、社会的な視点(県民の期待や生活感覚等)、学術的な視点から意義のあるものになっているか、課題解決に資する目標設定になっているか、といったことが研究の目標になります。現在の琵琶湖や琵琶湖の周囲の環境問題の解決にどのようにつながるのか、役立つのかが問われることになります。というのも、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究は、環境行政への貢献に資するものであることが前提になっているのです。朝から夕方まで一日かけての会議はかなり疲れるわけですが、課題解決志向の研究や解析は自分の研究姿勢とも合致していますし、いわゆる文理融合の環境研究をしてきた私にとっては、自分が専門とする分野以外のことを勉強する機会にもなります。ありがたいことです。

◼︎翌日の火曜日の午後は滋賀県庁で開催された。「マザーレイク21計画学術フォーラム」に出席しました。滋賀県では、2011年10月に「琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク21計画)第2期改定版」を策定し、これに基づき琵琶湖の総合保全の推進を図っています。このマザーレイク21計画では、進行管理(PDCAサイクル)における施策の評価(Check)に当たり、学術的な見地から琵琶湖と流域の状況について指標などを用いて整理・解析する「学術フォーラム」の設置が位置付けられているのです。学術フォーラムということで、様々な分野の研究者が集まりますが、まず県の方から、様々な環境評価指標(湖内の指標、湖辺域の指標、集水域・暮らしの指標)や指標間の関係性をもとに進捗状況の報告が行われます。その報告を受けて、各委員が質問や意見を述べます。私はこの学術フォーラムが始まった時から委員をしていますが、専門分野の違う委員の皆さんたちの発言から、いつも良い刺激を頂いています。勉強になります。今回も良い刺激をいただきました。もちろん、私も自分の専門分野との関連から質問や意見を述べていますが、私が他の委員の皆さんにどのような刺激を与えられたかについては…よくわかりません(笑)。

◼︎今回、とても印象に残ったことは、報告の中にあった琵琶湖の漁師をされているMさんのインタビューの中に出てきた話です。現在、琵琶湖では科学的な指標からすると随分水質は改善させているのはずなのに、魚がいない、魚が獲れないということが問題になっています。Mさんは、「漁網に泥のようなものがついてベタベタになる。昔は漁網が1ヶ月使えたが、今は1週間しか使えない。昔は農業濁水に魚が寄ってきたが、今は引いていくのが気にかかっている」と語っておられます。琵琶湖の環境問題を、毎日、漁業を通して観察されている方から得られる知見は大変重要なものです。従来の科学的指標だけでは捉えられない、このような観察から得られる知見も、きちんと評価し琵琶湖の環境の改善に役立てていくことが必要になります。

◼︎もう一つ。今回のフォーラムでは、様々な関係者による「魚たちのにぎわいを協働で復活させるプロジェクト」のワークショップの成果の一部が、「琵琶湖とその流域で生じた王な事象の年表」として拝見することができました。これは、1950年以降を対象にした年表で、琵琶湖とその流域における歴史を大まかに理解するための資料です。私がとても興味深かったのは、1970年頃から始まる「川で遊ぶ子どもや魚取りをする人たちの減少」という記述があったこたです。滋賀県外から転入されてきた皆さんは、よく「滋賀県は琵琶湖もあり自然が豊かですね」とおっしゃいます。確かにそうなのですが、この場合の豊かさとは、視覚的なところから捉えられる豊かさ、景観的な豊かさのように思います。それに対して魚取りというのは、手の中で動くぬるぬる・ビクピクする魚の感触、そして匂い、その時のワクワクした気持ち…そのような様々な要素が複合した豊かさということになります。前者の視覚的・景観的な豊かさが観念的なであるのに対して、魚取りの方はもっと身体的ということが言えるのではないかと思います。大変、曖昧ですね。しかし、この「川で遊ぶ子どもや魚取りをする人たちの減少」という出来事は、琵琶湖と人びとの関係を考える上で非常に重要なものではないかと思うのです。これを簡単に指標化することなど、とてもできませんが、常に注意を払っていく必要があるように思います。

◼︎学術フォーラムの後は、琵琶湖環境部琵琶湖保全琵琶湖再生課を訪ねました。「ヨシ群落保全審議会」と関連する諸々の相談を行いました。前向きに仕事に取り組まれている職員の方たちと、いろいろ議論して、一緒に仕事ができること、とってもやり甲斐を感じますね。ヨシ群落のこと以外に、水草の利用に関しても意見交換をしました。これからも、地域と行政と大学をつなぐなかで、琵琶湖の環境保全そしてその活用に取り組んでいきます。

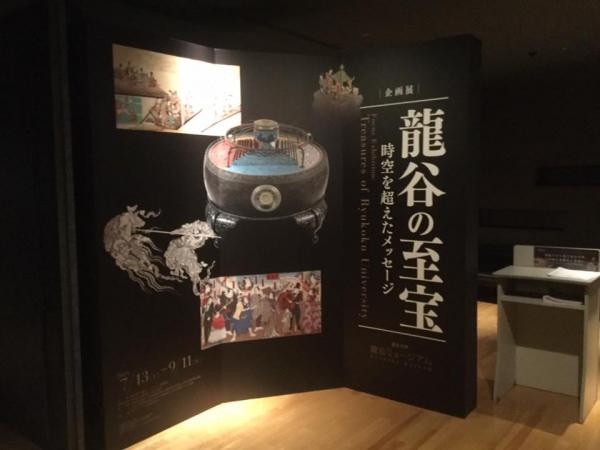

龍谷ミュージアム企画展「龍谷の至宝」

■先日の水曜日の朝、龍谷ミュージアムのK次長からfacebookのメッセージで連絡が入りました。「教職員向けのナイトミュージアム本日開催です。お待ちしております。是非、社会学部の他の先生もお誘い下さい。よろしくお願い申し上げます」。そうでした。すっかり忘れていました。このナイトミュージアム、ミュージアムの学芸員の皆さんが教職員を対象に解説をしてくださるのですが、今回は企画展「龍谷の至宝」のナイトミュージアムです。以下は、「龍谷の至宝」の概要です。

龍谷大学は、2019年に創立380周年を迎えました。1639年に本願寺の教育施設「学寮」として設立されて以来、本学には多くの貴重な学術資料が蓄積されてきました。中でも、本願寺歴代宗主の蔵書コレクション「写字台文庫」や20世紀初頭に本願寺が派遣した学術調査隊である大谷探検隊の将来品などは、世界に誇る貴重な資料であり、その学術的価値の高さは、まさに「至宝」と呼んでも過言ではありません。

本展では、本学が所蔵するさまざまな分野の学術資料を一堂に会し、龍谷大学の歴史と所蔵学術資料の多様性をご覧いただきます。

また、シリーズ展5では、仏教の生まれたインドから日本に至るまでの仏教の2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて通覧します。

■この日、午前中が私が担当する「地域社会論」の前期最後の講義でした。午後からは社会学部の「社会共生実習」の運営会議。その会議のあと、龍谷大学RECの「学生まちづくりLaboratory」のイベントに関するチラシを仰木の里市民センターにまで届けて…と、いろいろありまして、次長さんがご要望のように、「社会学部の他の先生」をお誘いすることはできませんでしたが、お許しをいただき、代わりに家族を連れてミュージアムに出かけました。龍谷ミュージアム「ナイトミュージアム」は、企画の名前からもわかるように、18時45分からのスタートでした。丁寧な解説をもとに展示資料を拝見すると、深いところまで理解できます。ありがたかったな〜。

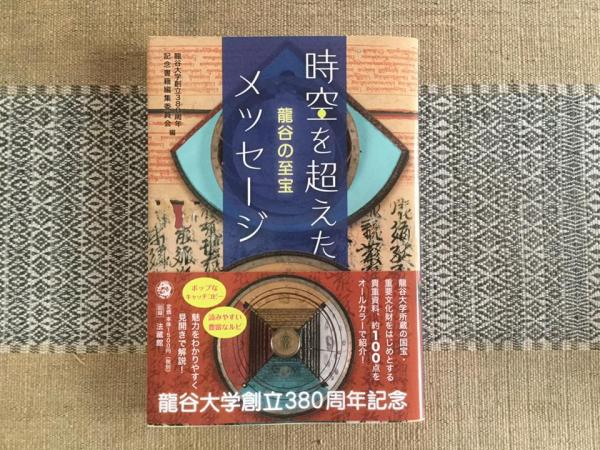

■この企画展「龍谷の至宝」に関連して出版された『時空を超えたメッセージ 龍谷の至宝』(龍谷大学創立380周年記念書籍編集委員会編、法蔵館)も貴重です。企画展の展示資料が、丁寧にわかりやすいく解説されていますので、ぜひ読みいただければと思います。これはお値打ちものです。私は、「ナイトミュージアム」で購入しましたが、これを読んで、改めて企画展を観覧させていただこうと思っています。この本の帯に写っているのは、「須弥山儀」です(上から見ています)。仏教の宇宙観を視覚的に示したものです。日常生活でしばしば言う「有頂天」や「金輪際」という言葉は、この須弥山と深く関わっています。昨日、K次長に教えていただきました。ありがとうございました。企画展に行ってから読むのもよし、企画展に行く前に読むのもよし、『時空を超えたメッセージ 龍谷の至宝』、ぜひお買い求めください。

仰木の里自治連合会「子どもフェスタ」に参加(学生まちづくりLaboratory)

◼︎土曜日・日曜日と、大学の地域連携の事業に取り組んでいます。昨日は、社会学部の「大津エンパワねっと」。今日は、龍谷大学エクステンションセンター(龍谷大学REC)が中心となって取り組んでいる事業「学生まちづくりLaboratory」の活動でした。メンバーの学生や事務職員の皆さんと一緒に、「仰木の里学区自治連合会」が主催する「子どもフェスタ」に参加してきました。龍谷大学のマスコットキャラクター「ロンくん」も一緒です。

◼︎「子どもフェスタ」には、仰木の里のたくさんのお子さんたちが参加されていました。会場の市民センターでは、地元の中学校の科学部や美術部、そして地域の様々な団体(読み聞かせ、将棋・囲碁、茶道、調理・健康、自主防災…)が子ども向けの催しを開催されていました。お子さんたちのお顔はアップできないことから、写真は市民センターで活動を紹介されていた消防団の皆さんと「ロンくん」の記念写真?!のみになります。マスコットキャラクター「ロンくん」、会場では子どもの皆さんだけでなく、大人の皆さんにも大人気でした。大モテです。すごいな〜。あとで聞いてみましたが、「ロンくん」も、大満足だったようです。

◼︎「子どもフェスタ」、初めて参加させていただきましたが、大変賑やかなので驚きました。地域の底力を感じました。毎年、このような賑やかさなのだそうです。さて、この「子どもフェスタ」で、自治連合会の皆さんと龍谷大学が一緒にまちづくりに取り組んでいるということ、少しはアピールできたでしょうか。これから、「学生まちづくりLaboratory」の学生研究員の皆さんが企画した「家庭菜園プロジェクト」が本格的に動き始めます。詳しくはまたこのfacebookでもご紹介いたしますが、うまく動き始めるように、微力ながら私も応援することにしています。

「われは町の子、居酒屋クラブ」(「大津エンパワねっと」)

◼︎昨日は、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」で取り組んでいるプロジェクト「われは町の子、居酒屋クラブ」の日でした。「本番」ではなく、自治連の役員さんたちとエンパワ生が一緒に、「予行演習」ということで実際に調理をしてみました。プロジェクトの基本は、引きこもりがちな高齢男性の料理教室なのですが、その前後が大切かなと思っています。まず、高齢男性のお宅にお誘いに行き、市民センターに集まってみんなで相談をして料理を決めて、その材料を一緒にスーパーに買いに行き、市民センターの調理室で実際に調理をして、近くの交流スペースで缶ビールなども持ち込んでコミュニケーションを楽しむ。この一連の流れが大切になります。実際の運営では、様々な課題が見えてくると思いますが、楽しみながら力を合わせて頑張ろうと思います。

第14回地球研国際シンポジウム「Fair Use of Multiple Resources in Cross-Scale Context」

◼︎先週の金曜日、総合地球環境学研究所で第14回地球研国際シンポジウム「Fair Use of Multiple Resources in Cross-Scale Context」が開催されました。この国際シンポジウムの概要は以下の通りです。

◼︎先週の金曜日、総合地球環境学研究所で第14回地球研国際シンポジウム「Fair Use of Multiple Resources in Cross-Scale Context」が開催されました。この国際シンポジウムの概要は以下の通りです。

Global environmental problems are inter-related each other. The production, circulation and consumption of resources should be discussed in relation to a range of spatial scales, and stakeholders should be involved in these discussions. The linkage among stakeholders through a resource are not always very clear. Citizens in a city, farmers, and the forest managers in upstream are interlinked through water utilization. A supply chain of a product may connect the suppliers and consumers in global scale. Sometimes they do not recognize their connections, and cause unfairness of resource use.

We need to take socio-ecological issues into account relating to human well- being, and fairness and/or equity in resource use to attain sustainable systems. Approaches to make the connections among stakeholders visible and effective governance involving stakeholders in various spatial scales are necessary to attain fair resource use.

In this symposium, we try to discuss the issues on fair resource use from watershed scale to global, in particular focusing on the (1) resource management governance considering human well-being, (2) necessary tools and system to attain sustainable resource use in multi-scale, and (3) fairness and equity for resource use among multi-stakeholders in multi-scale from the legal, economic and ethical perspectives.

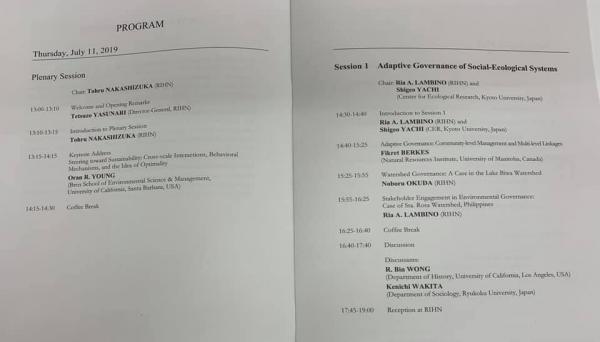

◼︎これまでもこのブログで報告してきましたように、私は、地球研のプロジェクトに参加していることから、この国際シンポジウムのセッション1「Adaptive Governance of Social-Ecological Systems」で討論者を務めました。以下が、セッション1のプログラムです。

Session 1 Adaptive Governance of Social-Ecological Systems

This session overviews and discusses the basic ideas, current status and future agenda of adaptive governance for multi-scale issues. Special attention will be paid to how the adaptive governance can reconcile the different needs (well-being) or agenda of stakeholders dispersed at different spatial levels. Case studies on governance from watersheds, etc. will be introduced.

Chair: Ria A. LAMBINO (RIHN) and Shigeo YACHI (Center for Ecological Research, Kyoto University, Japan)

14:30-14:40 Introduction to Session 1

Ria A. LAMBINO (RIHN) and Shigeo YACHI (CER, Kyoto University, Japan)14:40-15:25 Adaptive Governance: Community-level Management and Multi-level Linkages

Fikret BERKES(Natural Resources Institute, University of Manitoba, Canada)15:25-15:55 Watershed Governance: A Case in the Lake Biwa Watershed

Noboru OKUDA (RIHN)15:55-16:25 Stakeholder Engagement in Environmental Governance: Case of Sta. Rosa Watershed, Philippines

Ria A. LAMBINO (RIHN)16:25-16:40 Coffee Break

6:40-17:40 Discussion

Discussants: R. Bin WONG(Department of History, University of California, Los Angeles, USA.)

Kenichi WAKITA(Department of Sociology, Ryukoku University, Japan)

◼︎今回の国際シンポジウムはあまり前向きな気持ちになれなかったのですが、様々な事情から討論者をお引き受けしました。というのも討論者とはいっても、3つの発表のうち、自分が参加しているプロジェクトを基にした発表が2つだったので、私自身がプロジェクトに提供してきた様々なアイデアやプロジェクトの基本的なフレームに関して、フォローをするという役割だったからです。とはいえ、発表者のお1人であるFikret BERKESさんの発表内容は、私の考え方とも共振するところがあり、ある意味で、プロジェクトの背中を押していただけたような気持ちになりました。 BERKESさんは、この国際シンポジウムが終了した後、私たちの研究調査のフィールドを訪問されたようです。私は、授業や地域連携事業(社会学部の「大津エンパワねっと」)の用務があり、残念ながらご一緒することはできませんでしたが、どのような感想やご意見を持たれたのか、プロジェクトの研究員の方達にお聞きしてみようと思います。

「コスパ」な人生…そうかな。

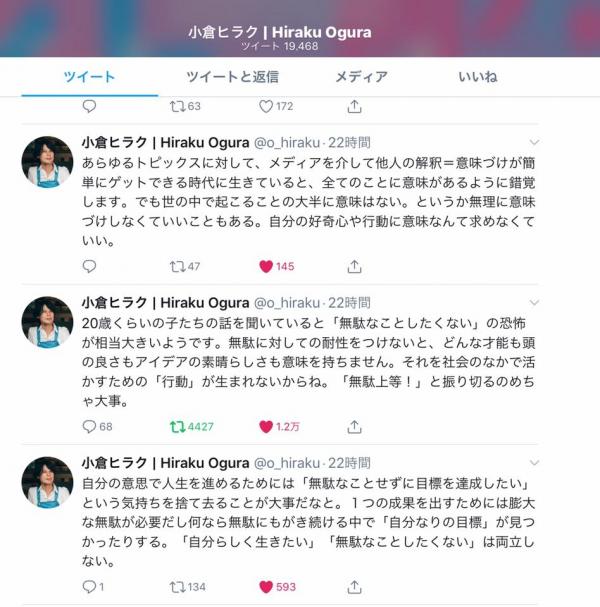

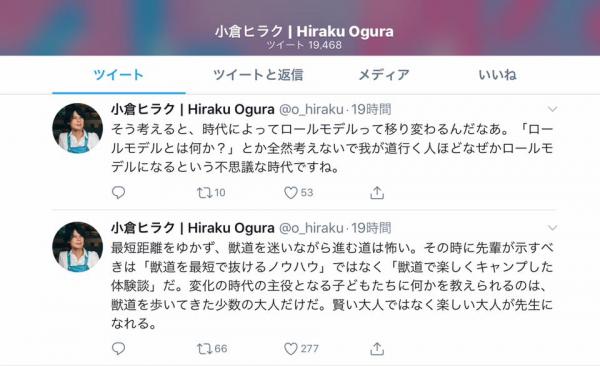

◼︎たまたま、twitterで小倉ヒラクさんという方のツイートを拝見しました。「おっ!!」と思いました。同僚の教員と、似たようなことを話していたからです。

◼︎人はその時々にいろんな選択をしなければ生きていけませんが、多くの学生の皆さんと話をする際に「コスパだけで判断しているとつまらない人生になるよ」と常々言っています。同僚は、学生の皆さんから、「これをやって何の意味があるのですか?」という質問を受けるようです。その際、やる前から意味を見出すことができる「目的として考える意味」と、振り返った時に未来の自分によって見出される「結果としてわかる意味」があって、前者ばかりが気になって後者を考えないのであれば、「誘われたり,呼びかけられたり,出会ってしまったりしたものに対して『よくわからないけどやってみる』を避けると結果として機会損失となってしまうのでは…」と言っておられるようです。新自由主義的・市場原理が生活の隅々にまで浸透しているせいでしょうか、すぐにどうすれば良いのか(短期的な評価)が分からなければ、困ってしまうのです。

◼︎そのような話をしばしば同僚としていた者ですから、以下の小倉ヒラクさんのツイートの強く反応してしまいました。よく見ると、このツイートに1万を超える方達が「いいね」と評価されています。なるほど…なのです。

20歳くらいの子たちの話を聞いていると「無駄なことしたくない」の恐怖が相当大きいようです。無駄に対しての耐性をつけないと、どんな才能も頭の良さもアイデアの素晴らしさも意味を持ちません。それを社会のなかで活かすための「行動」が生まれないからね。「無駄上等!」と振り切るのめちゃ大事。

◼︎小倉ヒラクさんのこのツイートが興味深く、他のツイートも読んでみました。いいですね〜。どんな人なんだろうと思って調べてみると、少し前に購入した『発酵人類学』の著者でした。1983年生まれと言いますから、まだ30歳代。お若いです。小倉さんの公式サイトの「ABOUY ME」で、小倉さんのご経験されてきたことがまとめてありました(一般には、こういうのって経歴っていうでしょうが、それともちょっと違うような)。すごく面白い方ですね。型破りという言葉だと陳腐になってしまいますね。(つづく)

ビワマスの企画展

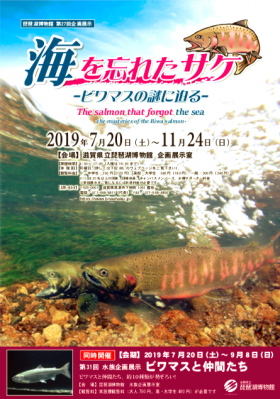

◼︎かつて学芸員として勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館で、「第27回企画展示 海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-」が開催されます。7月20日からです。以下の概要は、琵琶湖博物館の公式サイトからの引用です。

◼︎かつて学芸員として勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館で、「第27回企画展示 海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-」が開催されます。7月20日からです。以下の概要は、琵琶湖博物館の公式サイトからの引用です。

琵琶湖を代表する美しい魚「ビワマス」。味が良いことから長年にわたって親しまれてきたこの魚は、実は世界で琵琶湖にしかいない固有の魚です。

本企画展では、ビワマスがどんな生活をしているのか、どのように進化してきたのかについて最新の研究成果から紹介します。またビワマスに迫る危機を紹介し、今後の共存についても考えます。

◼︎琵琶湖のことを多少なりともご存知の方であれば、琵琶湖の固有種で、サケ科の魚であるビワマスのことをご存知のことと思います。上の企画展の概要にも書いてありますが、味が良いのです。美味しです。このブログでも、様々な側面からビワマスを取り上げてきました。以下は、「ビワマス」で検索した結果出てきたこのブログの投稿です。必ずしもストレートにビワマスを取り上げているわけではありませんが、特に、アンダーラインの投稿をお読みいただけると幸いです。これが検索結果です。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その5)

吉田類の酒場放浪記 大津「利やん」

「あめのうお倶楽部」主催「湖北びわます満喫ツアー」

琵琶湖八珍「ビワ・コ・ハ・ホン・ニ・ス・ゴ・イ」

あめのうお倶楽部

30kmウォーキング

第6回「マザーレイクフォーラムびわコミ会議2016」

北湖に浮かんで感じたこと

ビワマスを釣った!!

針江のカバタ(5)-「2016社会学入門演習」-

ビワマスのこと

2014年12月の投稿記事

野洲で「つながり再生モデル構築事業」の協議

家棟川での現地交流会

琵琶湖の固有種、ビワマス

大友克洋の新作『ORBITAL ERA』

◼︎大友克洋といえば、私のような年代の者にとっては、圧倒的な存在感を持った漫画家です。アニメにもなった代表作『AKIRA』、そして『さよならにっぽん』『童夢』等の作品を大切に保管しています。その大友克洋さんに関するニュースが届きました。アメリカ・ロサンゼルスで開催されている「Anime Expo 2019」で、『AKIRA』の新アニメ化プロジェクトを発表されたようです。アニメ版『AKIRA』(1988年)を補完する「完全版」的な作品になるとのことです。加えて、新作の劇場SFアニメ『ORBITAL ERA』(オービタルエラ)の制作も始まるようです。どのような作品になるのか、楽しみです。また、講談社からは、大友克洋の作品大全集が「OTOMO THE COMPLETE WORKS」として出版されるようです。こちらも、非常に楽しみです。