第7回「大津ジャズフェスティバル」

龍谷大学吹奏楽部サクソフォン四重奏(TV出演)

▪︎同僚の方のfacebookのページで、この動画の存在を知りました。登場しているのは、龍谷大学吹奏楽部のサキソフォン四重奏の皆さん。3月に行われた「全日本アンサンブルコンテスト」で金賞を獲得した方たちです。この動画は、NHK京都放送局のローカルニュース番組のなかの「京のキラ星」に出演したときのものです。

▪︎演奏しているのは、アラン・ベルノー作曲、『サクソフォン四重奏より第4楽章』第4楽章。そして、Superflyの『愛をこめて花束を』です。アラン・ベルノーってどういう作曲家なのか、私はよく知りませんでした。少しだけ、調べてみました。1932年生まれの、音楽家の両親をもつフランスの作曲家のようです。若いころは、パリのコンセルバトワールで作曲を勉強をし、数々の作曲コンクールでその才能を認められるようになりました。室内楽から交響曲まで、さらには映画やテレビ番組の音楽まで手がけてきた作曲家のようです。

▪︎2曲目の曲は、Superflyの『愛をこめて花束を』です。Superflyって…これも知りません。でも、サビのメロディーは、私のようなおじさんでも知っていますね。印象に残っています。日本の音楽ユニットなんですね。オリジナルは、以下の動画をどうぞ。

U2 Busks in NYC Subway in Disguise

▪︎こういうのに「遭遇」すると、もうびっくりですよね。U2がストリート・ミュージシャンに扮してニューヨークの地下鉄の駅で行ったサプライズ・パフォーマンスのオフィシャル映像です。

春です。

■今日は、ひさしぶりに天気の良い日でした。少し心に余裕があったので、自宅最寄り駅のそばで空に向かって花を咲かせていたハナミズキを撮ってみました。少し、このハナミズキについて調べてみました。花びらのように見えるのは、じつは蕾を包んでいた葉で、「苞」(ほう)というのだそうです。実際の花は、この「苞」のなかにあるのですが、大変地味です。

■ところで、ハナミズキといえば、私のばあいは一青窈の「ハナミズキ」という曲になります。2004年の曲です。不思議な歌詞ですね。「君と好きな人が 百年続きますように」。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロを契機として作曲されたことはよく知られています。この歌詞をきちんと解釈されている記事をみつけました。この歌詞を素敵な意味に解釈されている記事をみつけました。「night a star - ないとあすたー -」というブログの「歌詞考察『ハナミズキ』/一青窈」というエントリーです。

空を押し上げて

手を伸ばす君 五月のこと どうか来てほしい 水際まで来てほしい

つぼみをあげよう 庭のハナミズキ薄紅色の可愛い君のね 果てない夢がちゃんと

終わりますように 君と好きな人が

百年続きますように

▪︎以下の動画は、一青窈と徳永英明の歌う「ハナミズキ」です。歌詞を受け止めれば受け止めるほど、目が涙でウルウルしてしまいますね。

■ 今日は、研究部の仕事があり、深草キャンパスでした。研究部の自己点検・評価の資料を作成してチェックする作業が夕方まで続きました。研究部は担当職員の皆さん、2名の課長さん、そして事務部長がおられるので、私はもっぱらチェックするだけなのですが、4月から教員部長になったばかりの新米なので、事務部長さんからいろいろこれまでの経緯についても教えていただきながらの作業になりました。自己点検・評価という作業は、組織の定期健康診断のようにものですね。この作業をすることで、ある種、組織の「棚卸し」をすることにもなりました。自己点検・評価は、正直に書かなければなりません。そうすることで、まだ何ができていないのか、これから何をすべきなのか、職員の皆さんと一緒に共有することができます。また、自分たちが改善できた点については、それがどういう意味で改善できているのか、再確認することになります。そのような作業が、次の組織のビジョンを描くことにつながっていきます。

■ 今日は、研究部の仕事があり、深草キャンパスでした。研究部の自己点検・評価の資料を作成してチェックする作業が夕方まで続きました。研究部は担当職員の皆さん、2名の課長さん、そして事務部長がおられるので、私はもっぱらチェックするだけなのですが、4月から教員部長になったばかりの新米なので、事務部長さんからいろいろこれまでの経緯についても教えていただきながらの作業になりました。自己点検・評価という作業は、組織の定期健康診断のようにものですね。この作業をすることで、ある種、組織の「棚卸し」をすることにもなりました。自己点検・評価は、正直に書かなければなりません。そうすることで、まだ何ができていないのか、これから何をすべきなのか、職員の皆さんと一緒に共有することができます。また、自分たちが改善できた点については、それがどういう意味で改善できているのか、再確認することになります。そのような作業が、次の組織のビジョンを描くことにつながっていきます。

▪︎そういうことで、けっこう地味に室内で仕事をしていたわけですが、キャンパスは暖かい春の雰囲気に包まれていました。広報用の写真でしょうか、アシスタントをつれたプロのカメラマンらしき人が、国際学部の新校舎「和顔館」を撮っておられました。

雨の歌(ブラームス ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ト長調 作品78 )

▪︎画像は流れません。音だけ。ヴァイオリンはギドン・クレーメル、ピアノはヴァレリー・アファナシエフ。ブラームスのソナタ第1番は、若い頃、まだ自分自身でヴァイオリンを弾いていた頃、いろんな演奏家のものを聞きました。しかし、この2人の演奏は、私の記憶のなかにあるそれらの演奏とはまったく異なっているのです。まず、かなりテンポが遅め。しかも、弱い音をひとつひとつ丁寧に大切に演奏している。そこに集中して演奏しているかのようです。ヴァイオリンについていえば、クレーメルらしくビブラートを抑制して、弱音部は少しかすれたような音色で演奏しています。枯ている…というか。それが、魅力のようにも思います。私は、アファナシエフというピアニストのことをよく知りませんが、2人の魅力がうまく溶け合った演奏のように思いました。おそらく、若いときは、このような演奏に惹かれるようなことはなかったと思います。

▪︎昨日は、珍しく1日、自宅で本を読んだり仕事をしたり、外出せずにゆっくりしました。あっ、選挙には行きましたけどね。YouTubeではありますが、忙しいなかに、少し心の栄養を得たような気持ちになりました。

Maria João Pires(マリア・ジョアン・ピレシュ)

▪︎ヴァイオリン、チェロ、そして時にはヴイオラなど、弦楽器の協奏曲はよく聞くのですが、不思議なことにピアノ協奏曲をあまり聞いてきませんでした。自分自身が弦楽器を弾いてきたこととも関係しているのかもしれません。ところが、今日は、facebookでたまたま「Deutsche Grammophon」の記事が目にとまりました。MARIA JOÃO PIRES(マリア・ジョアン・ピレシュ)というポルトガル出身の大変有名なピアニストの、「COMPLETE CONCERTO RECORDINGS」というCDのセットが発売されますよ…という広告のような記事です。このような説明がありました。

New box set featuring Maria João Pires’ Complete Concerto recordings released this month! This new collection displays the great Portuguese pianist in the music of three composers who have always been close to her heart – Mozart, Schumann and Chopin – and whose intimacy of scale is ideally suited to her distinctive musicianship. Explore and purchase here: http://bit.ly/PiresCompleteConcertos

▪︎さっそく、このボックスセットを予約しました。う〜ん、なんででしょうね。「今でしょ…」と誰かに背中を押された感じです。facebookに投稿したところ、ビアニストでもある知人の奥様が、「生で聴きました。オールショパンノクターンでしたが、尊敬するピアニストのひとりです。生き方としても」、「後輩育成に、人間性を磨く。音楽だけでは無いよ、と共同生活して料理なんかしてました」とコメントをしてくださいました。指導者・教育者としても、著名な方のようですね。少し調べてみました。すると、ヤマハの公式サイトのなかに、彼女を紹介する記事が掲載されていました。そこには、次のような記述がありました。この記事のなかでは、Piresをピレシュではなくピリスと表記されています。引用したのはごく一部です。とっても素敵な女性だ…と誰しもが思うのではないでしょうか。

ポルトガル出身のピアニスト、マリア・ジョアン・ピリスは、とても素朴で真摯で温かい心をもった人である。彼女は「音楽は神への奉仕」と考えている。それゆえ、作品に余分な解釈を付け加えたり、余計な装飾を加えることはいっさいしない。作曲家が意図したものをひたすら追求して楽譜を深く読み込み、自らのテクニックと表現力を磨き上げ、作品の内奥へと迫っていく。

だからだろうか、ピリスの演奏はいつ聴いても心に深く響いてくる。神に奉仕しているピリスのかたわらで頭を垂れ、ひざまづき、全身全霊で音楽を聴き、また、祈りを捧げているような気分になるのである。そして終演後は、心が浄化したような思いを抱き、脳が活性化したような気分になる。

彼女はこれまでの長いキャリアのなかでさまざまな経験をしてきたわけだが、1970年以降それらの経験を生かすべく芸術が人生や社会、学校に与える影響の研究に没頭し、社会において教育学的な理論をどのように応用させるか、その新しい手法の開発に身を投じてきた。

▪︎トップのYoutubeの動画は、トレヴァー・デイビッド・ピノック(Trevor David Pinnock)の指揮によるモーツァルトの最後の「ピアノコンチェルト27番 変ロ長調 KV595番」です。最後とは、モーツァルトが亡くなった歳に作曲されたということです。演奏のあと、アンコールでは、ピレシュとピノックが連弾をしています。ピノックは、チェンバロ・オルガン奏者でもあるらしいので、なるほど〜という感じです。ピレシュは、今年で70歳のはずです。とってもチャーミングな女性のように思いました。

【追記】▪︎ピレシュを紹介する記事のなかで、以下のところが気になりました。彼女が初来日したのは1969年。46年も前のことです。以下は、彼女の印象です。

初来日したときに、もっとも強く感じたのは日本人の勤勉さ。自分の仕事に生涯を賭けて取り組む姿勢には驚きました。なんと一途で真摯で前向きな人たちなのだろうと。それが徐々に西洋の影響を受け、特にアメリカの影響が大きいと思いますが、西洋のものはすべていいと判断するようになったように思われます。日本のよさがかすんでしまうほどに、その気持ちが強くなっていった。でも、いまはまた自分たちのよさ、アイデンティティを取り戻しつつあると感じています。

▪︎フランスの人類学者レヴィ=ストロースは、自らの講演のなかで、日本人の労働観は西欧とは異なり、労働を通じて神との接触が成り立ち、維持され、保ちつづけられているという趣旨のことを述べています。このような日本人の仕事に対する姿勢は、ピレシュの「音楽は神への奉仕」という考え方と相通じるところがありますね。とても興味深いです。日本人の労働観に、ピレシュは自分の音楽に対する姿勢を重ね合わせたのかもしれません。しかしピレシュは、そのような日本人独特の労働観がアメリカを中心としたグローバリゼーションのなかで薄まっていったことを危惧していたようです。しかし日本人は、再び、そのようなアイデンティティを取り戻しつつある…そうであったらいいなあと思います。唐突な印象をもたれるかもしれませんが、ピレシュの感じた日本人の労働観は、浄土真宗でいうところの妙好人の労働や生活倫理とも相通じているように思います。

▪︎話しはそれますが、労働観が違う人と一緒に組織のなかで働くとき、いろいろ齟齬がおきますね。もう、本当に残念なことが多いです。

HETANA USO(なかの綾)

▪︎「昭和の歌謡曲」が大好きなHさんが、お隣りの研究室におられます。そのHさんに、紹介しました。「なかの綾」。昭和のムード歌謡曲を、ジャズやラテンで歌っています。なんだか気持ちが盛り上がりますね〜。素晴らしい。

▪︎「昭和の歌謡曲」が大好きなHさんが、お隣りの研究室におられます。そのHさんに、紹介しました。「なかの綾」。昭和のムード歌謡曲を、ジャズやラテンで歌っています。なんだか気持ちが盛り上がりますね〜。素晴らしい。

1. ラヴ・イズ・オーヴァー

2. 私はピアノ

3. つぐない

4. ホテル

5. すずめの涙

6. 誰より好きなのに

7. 恋におちて -Fall in love-

▪︎アルバムには7曲入っていますが、1番から、歐陽菲菲、高田みづえ、テレサテン、島津ゆたか、桂銀淑、古内東子、小林明子。よく知らない歌手もいますが、メロディーを聴けば「ああそういえば!」と思い出すはずです。もちろん、一定の年齢の以上の方たちに限りますが。気持ちが盛り上がるといっても、もともとの歌の内容は、とってもウエットで、今の若者ならば「ええ〜っっ(- -;;」という気持ちになると思うわけですが、なかの綾が歌うと、そのような歌詞の内容とは別に気持ちが盛り上がるのです。不思議です。

小澤征爾のアルバム

▪︎最近、音楽・アートのマイブームは、レディ・ガガと小沢征爾。小澤さんについては、調子に乗って、iTuneでアルバムを購入してしまいました。一番左のアルバムは、小澤さんが80歳なられたことを記念しているものかと思います。amazonの解説は、左から順番に以下の通りです。

小澤征爾の80歳(2015年時)を記念したベスト・アルバム。1973年から2013年にかけて、サイトウ・キネン・オーケストラ、ボストン響、ウィーン・フィル、ベルリン・フィルら関係の深いオーケストラと録音した数々の名演奏から80トラックを厳選、CD5枚組にまとめた決定盤。“世界のオザワ”の集大成的な作品。

1992年に産声をあげたサイトウ・キネン・フェスティバル松本。彼らが録音してきた名演から選りすぐりの音源を収録。小澤征爾総監督復帰演奏となった2010年の「7分間の弦楽セレナード」、2001年9月13日に`米同時多発テロ`犠牲者追悼のために演奏された「G線上のアリア」を初収録!フェスティバル20回目の節目を祝うに相応しいベスト盤となっている。

▪︎「小澤征爾の80曲。」は、小澤さん自身が指揮した名曲集、「美味しいところ」を集めたものです。言い方をかえれば、つまみ食い的な感じになってしまうのだけれど、様々な曲を聞き比べできるます。「ベストコレクション」の写真をご覧ください。食道癌から復帰した小澤さんが指揮をされています。冒頭が、amazonの解説にもある「2010年の『7分間の弦楽セレナード』」なのだと思います。ご体調もまだ完全ではなかったのでしょうし、このときは持病の腰痛もひどい状態だったといいます。だから、椅子も用意されているのかもしれません。しかし、サイトウ・キネン・オーケストラにとって特別のこの「弦楽セレナード」の指揮を始めるといつもの小澤さんに戻っておられました。入魂の指揮のでしょうか。たまたま、テレビで放映されたときのものをアップされている方がおられました。

小澤征爾・ベルリンフィルの「悲愴」と湯浅卓雄先生のインタビュー

▪︎先日、facebookで知りました。NHKの「あさイチ」という番組に、指揮者の小沢征爾さんが、なぜ指揮をするときに指揮棒を使わないのか…その理由について説明されているというのです。現在、小澤さんは指揮棒を使っておられません。ずいぶん前からのような気もします。しかし、指揮棒を使わない理由ですが、ちょっと拍子抜けするようなものなんです。一番上の動画が、それです。たぶん著作権の問題をクリアしていないので、もうじきカットされると思いますが、もしよろしければご覧ください。

▪︎今日は、大切な昼食会が奈良のとある料亭でありました。お酒も少しはいった昼食会だったので、自宅に戻ると、これまでに溜まった疲れもあり、2時間ばかり昼寝ならぬ夕寝をしてしまいました。そして困ったことに、そのさいに金縛りになってしまいました。どんな感じかというと、横に人がいる気配が濃厚にするのですが、体は動かない…そんな感じです。昨晩は、寝ているあいだにこむら返りを起こしてしまうし。おそらくは疲れが溜まっているので、こうなるのでしょうね。心身ともにもう少し休めてリフレッシュしないといけないですね。もう、若くないしね…。

▪︎ということで、夕食後YouTubeで、小澤征爾さんが指揮をされている動画をじっくり観て・聴いて、心に栄養を与えることにしました。冒頭に書いた「あさイチ」のこととで、にわかに小澤征爾さんのことが気になり始め、iTuneでサイトウ・キネン・オーケストラ、小沢征爾指揮「BEST SELECTION」も調子に乗って購入してしまいました(通勤時に楽しもうと思います…)。2番目の動画は、小沢征爾さんが2008年にベルリンフィルハーモニーを指揮したときのリハーサル風景です。曲は、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」です。冒頭、小澤さんは、ボストンにある野球チーム「レッド・ソックス」のウインドブレーカーを着て練習に到着されます。小澤さんは、ボストン交響楽団の音楽監督でした(1973-2002)。それはともかく、リハーサル風景を、私は何度も見直しました。ゾクゾクっとするものがありました。当時のコンサートマスターである安永徹さんとの、ボーイング(運弓の仕方)に関するやり取りにも注目しました。

▪︎小澤さんのイメージの音楽にするためには、このようなボーイングはどうだろうかと安永さんは提案します。おそらくは、このようなボーイングの方が弾いていると結果として小澤さんのイメージに近づく…という提案なのかなと思います。もちろん、私の推測、邪推にしかすぎまんせんが…。しかし小澤さんはオリジナルなボーイング(チャイコフスキーが指定したてボーイング)に戻してほしいと言います。小澤さんは、インタビューにもこたえています。いいオーケストラというのは、室内楽のように、お互いの音を聴いて反応しあっている…と。また、(体や心の)中で感じたものが音になればよい…ともこたえておられました。このあたり、コンーサトマスターの安永さんとのボーイングのやり取りとも関係しているように思います。音楽を自分の内側から感じること…それを形にしていくのは難しいのです。3番目の動画は、本番の演奏です。

▪︎また、ふと思い立つことがあり、いろいろ調べてみました。YouTubeで学生オケ時代にお世話になった湯浅卓雄先生のインタビュー動画をみつけることができました。湯浅先生とは9歳違い。学生時代に指揮をしていただいたときは、まだ30過ぎのアニキという感じでした。この動画を視ると、髪が白くなっておられることをのぞいて、若いときの雰囲気と基本的には同じよに思います。お若い。先生と最後にお会いしたのは、大阪の天王寺動物園でした。私は結婚して子供がおり、家族3人で動物園に遊びに来ていたのですが、湯浅先生も家族連れで遊びに来られていたのでした。お互いに笑ってすれ違いました。なんだか、思い出すとおかしいですね。ちょっと立ち止まってお話しをさせてもらうとよかったのに…。関西のプロのオケや市民オケの指揮も時々されているということなので、できれば先生にお会いしたものです。

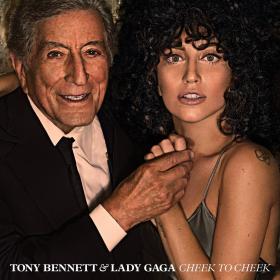

Tony Bennett, Lady Gaga : Cheek to Cheek

▪︎昨日、レディー・ガガが、第87回米アカデミー賞授賞式で、今年、公開50周年を迎えた映画「サウンド・オブ・ミュージック」と主演女優であるジュリー・アンドリュースを賞賛する、トリビュート・パフォーマンスとして、映画「サウンド・オブ・ミュージック」のメドレーを歌ったことを投稿しました。レディー・ガガの歌唱力にびっくりしました。ということで、にわかにレディー・ガガに関心が湧いてきました。ちょっと調べると、レディー・ガガは、あのトニー・ベネットともコラボしてアルバムを作っていたのですね。とっても評判になったいたようですが、私はな〜んにも知りませんでした。恥ずかしながら、私のばあい、まあ、こんなものでしょうかね。

▪︎昨日、レディー・ガガが、第87回米アカデミー賞授賞式で、今年、公開50周年を迎えた映画「サウンド・オブ・ミュージック」と主演女優であるジュリー・アンドリュースを賞賛する、トリビュート・パフォーマンスとして、映画「サウンド・オブ・ミュージック」のメドレーを歌ったことを投稿しました。レディー・ガガの歌唱力にびっくりしました。ということで、にわかにレディー・ガガに関心が湧いてきました。ちょっと調べると、レディー・ガガは、あのトニー・ベネットともコラボしてアルバムを作っていたのですね。とっても評判になったいたようですが、私はな〜んにも知りませんでした。恥ずかしながら、私のばあい、まあ、こんなものでしょうかね。

▪︎コラボして制作したアルバムは、「Cheek to Cheek」といいます。さっそく、iTuneで購入してしまいました。ジャズの名曲を2人が歌ったアルバムです。2人のコラボがどうして生まれたのか、そのあたりのことはこの記事に書かれています。記事を信頼するかぎりでは、2011年のチャリティコンサートで2人は出会いから交流が始まったようです。

1. Anything Goes

2. Cheek To Cheek

3. Don’t Wait Too Long

4. I Can’t Give You Anything But Love

5. Nature Boy

6. Goody Goody

7. Ev’ry Time We Say Goodbye

8. Firefly

9. I Won’t Dance

10. They All Laughed

11. Lush Life

12. Sophisticated Lady

13. Let’s Face The Music And Dance

14. But Beautiful

15. It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing)

▪︎YouTubeにも素敵な動画がアップされているので、そちらもご覧ください。レディー・ガガは、こんなふうにジャズも歌えるのですね。

Anything Goes

But Beautiful

It Don’t Mean A Thing

▪︎こちらをクリックすると、アルバム「Cheek to Cheek」のなかから、複数の曲の動画を観ることができるようです。