「報告 環境学の俯瞰」

■普段、「日本学術会議」の公式サイトというかホームページを見ることはほとんどありませんが、ひとつ前のエントリーに引用した報告「社会福祉系大学院発展のため提案 -高度専門職業人養成課程と研究者の並立をめざして」を読んだあと、「それじゃ、自分に関係のある分野はどうなんだろう…」と思って調べてみました。すると、「報告 環境学の俯瞰」がアップされていました。

■私が専門としている環境社会学という、社会科学のなかの社会学のなかのさらに細かな分野のなかでは、この報告書の中身をほとんどの人たちは気にしていないと思いますし、自分たちには関係のない世界だと思っておられるように思います(たぶん…私の勝手な想像ですが…)。しかし、その一方で、環境学や環境科学とよばれるトランスディシプリナリーの世界では、文系や理系といったことには関係なくこの報告書に書かれているような状況が展望されています。私が参加・参画している総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のマネジメントにおいても、このような環境学のトレンドを確認しておきことは参考になるはずです。

■このような学術会議の報告に対してどのようなスタンスをとるのか…。そのあたりは、人によって様々でしょう。本気になって、他の専門家やステークホルダーと連携し、本気になって環境問題の解決に取り組もうとするならば、以下のような方向性は当然かと思います。単なる「批判的分析」を超えて、「問題解決志向」が明確です。私自身も、こういう「問題解決志向」を意識しながら、ここ四半世紀近く学際的な研究プロジェクトに取り組んできました。もちろん、「何らかのリスクを解決しようとすると、別のリスクを発生される可能性がある…」ということも含めてです。

環境学が学際性 (interdisciprinarity)やトランスディシプリナリ性(transdisciplinarity)、また、システム統合性といった学問分野の“際”、また科学と社会の“際”を越えて全体をシステムとして把握するための方法論を必要とすること、また環境問題を発生させる原因および因果の関係を特定して課題を解決するために、計測、モデル化、予測・評価、対策という研究の行為のサイクルを提示するものでなければならないことを示した。

■もちろん、環境学を構成する個別科学(自然科学から社会科学まで)の存在意義がなくなったと言っているわけではありません。個別科学のもつ「鋭さ」を保持しながら、他分野との間にどのような相補的・建設的な協働関係を構築できるのか。そしてその成果を、「単に(個別科学の業界にとって)優れた論文を書いて終わり、あとはよろしく…」式ではなく、具体的に多様なステークホルダーとの関係のなかで、どのようにその知見を社会のなかに活かしていくのか(ぶっちゃけて言えば、汗をかけるのか)。そのようなことが、問われていると思うのです。今後、重要になってくるのは、環境学における研究の評価のあり方や、研究費の社会的配分かなと思います。様々な工夫が必要になってくるように思います。もちろん、上記の引用のような研究をどのようにきちんと評価していくのか、実際にはなかなか難しいことなのですが…。

■とはいえ、四半世紀近く学際的な研究プロジェクトに取り組んできて思うことは、非常に緩慢ではありますが、少しずつこういう研究をしていくための「勘所」のようなものが社会的に蓄積しているということです。そのような「学術の協働作業」に、たとえば私のいる社会学(もっと個別にいえば環境社会学)は、どこまで参加・参画できているのでしょうか。個人的には、他の社会科学と比較して遅れをとっているように思います。これは、非常にもったいないことだと思います。もっとも、そういう社会のトレンドとは距離を置き、独自の道を歩むことも「あり」かもしれません。しかし、それで良いのかな…と個人的には、少し危惧を感じています。

【追記】■以下は、昨年のエントリー「公開シンポジウム『自然共生社会を拓くプロジェクトデザイン』」です。関連するエントリーかと思い、ここに備忘録的な意味でリンクをはりつけておきます。

公開シンポジウム「自然共生社会を拓くプロジェクトデザイン」

猪鹿庁(里山づくり)

■「猪鹿庁」の公式サイトです。

中山間地での里山保全活動を軸に、里山と関係を持つ多くの人たちと繋ぐことで、循環する新しい里山作りの活動を楽しく実践し、面白く提案していく任意機関です。狙った獲物は逃さない、ベテラン猟師を中心に構成される捜査一課から、みんなの里山を育てる林業者の山育課、里山保全のブレーン研究課には学者たち、安心安全の獣肉を届ける衛生管理課、おいしさを命と共に提供する料理人たちのジビエ課、想いを形に広報課の6課で構成しています。対立を生まない対話と共生の姿勢を持ち、人間が持続可能な社会を築いていくための里山保全活動に取り組んでいきます。

洞庭湖の家船

■30代の頃(32歳〜39歳)、滋賀県教育委員会の琵琶湖博物館開設準備室、そして滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していました。開設準備室の頃は技術職員として、博物館開館後は主任学芸員として勤務していました。準備室の時代、同僚の室員たちとは、世界の湖沼に取材に行きました。ヨーロッパのレマン湖、アフリカのタンガニーカ湖、北米の五大湖、南米のチチカカ湖…、そして私が担当したのは、中国の洞庭湖でした。洞庭湖には、準備室時代も含めて、何度か取材や調査に行きました。

■トップの写真は、その時代に写したものです。日付は、1995年10月2日になっています。今から19年前になりますね。37歳の時です。これは、洞庭湖に浮かぶ「家船」です。朝日を背景にして撮ったので、黒いシルエットになっています。漁民の皆さんは、この「家船」で漁を行い、生活もし、移動もしていました。私たちが洞庭湖を調査している頃、多くの皆さんは、すでに政府の定住政策により陸地にも住宅をもっておられたと思いますが、漁のシーズンはこうやって家船で生活や漁労をされていました。

■写真では、2艘連結してあります。前の家船には洗濯物が干してありますね。調理のための煮炊きも船の上で行います(実際に確認はしていませんが、通常は、皆さんそのようにされていました)。屋根の上には竹竿が見えます。おそらくは、漁具の一部です。見ての通り、水深はかなり浅く、そういうところに竹をつかった漁具を建てていくのではないかと思われます(あくまで推測ですけど…)。私は、自分の研究室にこの写真を飾っています。私にとって、若い頃におこなった中国の洞庭湖での漁業の調査・取材は、大変思い出深いものなのです。このときに行った取材の記録は、琵琶湖博物館に保存されています(…と思います)。

■洞庭湖周辺では、様々な漁法により漁労が行われていました。大変変わったところでは、水牛の糞を使った漁法がありました。基本的には、延縄(はえなわ)漁業なのですが、川の堤防で草を食む水牛が排泄した糞を集めて利用します。延縄は、基本的には、1本の長い幹縄に多数の枝縄をつけます。この水牛の糞の漁のばあいは、その枝縄の先の法に丸い石がついており、先端が釣り針になっていました。集めてきた水牛の糞を粘土のように使い、丸い石と別に用意した餌の籾殻と先端の釣り針を丸めて団子状にします。もちろん、手で丸めます。それを桶のなかに順番に丸く並べていくのです。実際の漁では、その糞が少しずつ溶けて、餌になる籾殻に引き寄せられるように魚たちがよってきて釣り針ごと飲み込みます。そして、魚の喉に延縄の釣り針が引っかかるのです。吸い込む感じでしょうか。ですから、鯉などの大きめの魚が対象の漁法だったように思います。

■また、日本でも良く知られる漁業が洞庭湖にもありました。鵜飼漁です。以下は、開設準備室時代のニューズレターです。そこに、当時の同僚である藤岡康弘さんと一緒に記事を書きました。洞庭湖で調査・取材をしているときに、訪問した川鵜漁の漁師さんの記事です。「洞庭湖のカワウ漁師」。ご覧いただければと思います。日本の鵜飼とはちょっと違うまです。なんだか、懐かしいですね〜。

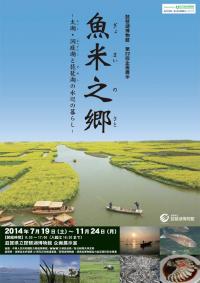

■ところで、冒頭の写真のような家船の実物大復元模型が、滋賀県立琵琶湖博物館の企画展で展示されているそうです。いってみようと思っています。第22回企画展示「魚米之郷(ぎょまいのさと)-太湖・洞庭湖と琵琶湖の水辺の暮らし-」です。東アジアにおける湖沼のつながりを探り、農・漁・水を通じて湖との暮らしのあり方を見つめなおしながら湖の環境保全へのヒントを見つけるための企画展です。滋賀県・湖南省友好提携30周年記念関連事業/琵琶湖博物館・湖南省博物館協力協定調印記念事業でもあるようです。

■ところで、冒頭の写真のような家船の実物大復元模型が、滋賀県立琵琶湖博物館の企画展で展示されているそうです。いってみようと思っています。第22回企画展示「魚米之郷(ぎょまいのさと)-太湖・洞庭湖と琵琶湖の水辺の暮らし-」です。東アジアにおける湖沼のつながりを探り、農・漁・水を通じて湖との暮らしのあり方を見つめなおしながら湖の環境保全へのヒントを見つけるための企画展です。滋賀県・湖南省友好提携30周年記念関連事業/琵琶湖博物館・湖南省博物館協力協定調印記念事業でもあるようです。

■また、この企画展と関連して、B展示室でも博物館の資料が展示されるようです。8月5日から9月7日までは、近江八景と近江米や養殖事業に関する展示てす。

近江八景は、中国湖南省の景勝地である瀟湘八景(しょうしょうはっけい)になぞらえて選ばれ、江戸時代には人々に親しまれていました。今回は、近江八景にまつわる史料二点とともに、滋賀県の名産品として品種改良を重ねてきた近江米、漁獲高を増加させていった琵琶湖養殖事業にまつわる史料を展示しています。琵琶湖こそまさに、日本の魚米之郷(ぎょまいのさと)だといえるでしょう。

■9月9日から10月5日までは、以下の展示になっています。

今回の展示では、近江の人たちが、どのようにして琵琶湖の水辺のくらしを営んできたかということがうかがえる史料を集めました。江戸時代には同業者仲間をつくって肥料の売買を独占したり、踏車(ふみぐるま)や田地養船(でんちやしないぶね)を使って水面で作業をしていました。また、魚の通路に迷路のように簀(す)を立て、とじこめて捕まえる魞漁(えりりょう)は、今もなお、日本の魚米之郷(ぎょまいのさと) 琵琶湖ならではの風物詩となっています。

【追記】■「水牛の糞を使った延縄漁」と「鵜飼漁」の家族の家船は、洞庭湖に注ぐ河川の河口部で、並んで停泊していました。私たちは、「鵜飼漁」の家族の皆さんの家船で食事を御馳走になりました。飲み水は、その河口の川の水です。泥が沈殿するのを待って、その上水を飲料水として使っておられました。もちろん、煮沸しておられました。お隣りは、「水牛の糞を使った延縄漁」の家族です。粘土のように手にこびりついた水牛の糞を船から手を伸ばして洗っておられる横で、飲み水をくんでおられました。そのとき一瞬「ああ…」と思ってしまった自分のひ弱さ(肉体的にも精神的にも)、そのときのこと、今でもよく記憶しています。

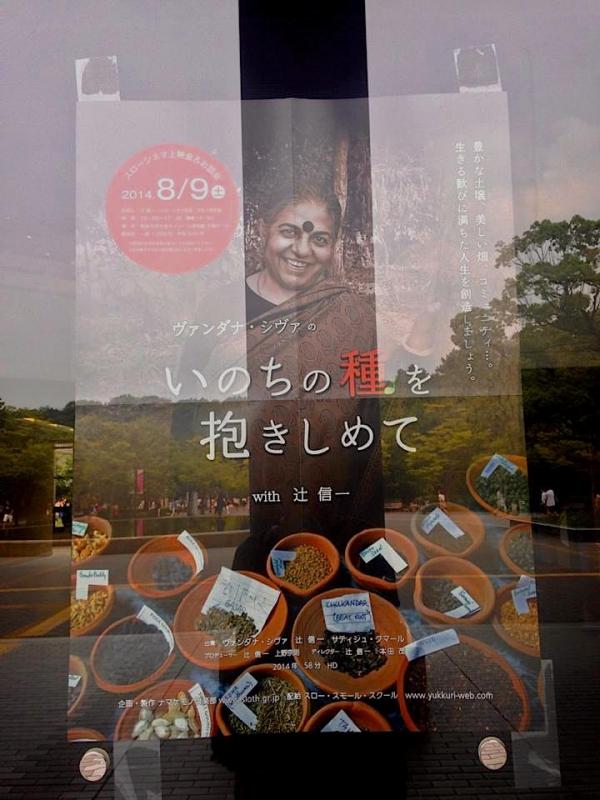

ヴァンダナ・シヴァの「いのちの種を抱きしめて」

「いのちの種を抱きしめて」

映画出演:ヴァンダナ・シヴァ、辻 信一、サティシュ・クマール

お話し:辻 信一(スローシネマ監督・文化人類学者)日 時:2014年8月9日(土)

15時〜17時30分(開場:14時30分)

場 所:龍谷大学大宮キャンパス清和館 3階ホールヴァンダナ・シヴァ(Vandana Shiva) www.navdanya.org/

環境活動家、科学哲学博士。森林や水、遺伝子組み換え技術などに関する環境問題、社会問題の研究と運動を展開する国際的指導者。有機農業や種子の保存を提唱し、その研究と実践、普及のための拠点として、NPO「ナヴダーニャ(9つの種)」を設立。デラドゥンにあるナヴダーニャ農場では、630品種に及ぶ米、麦、雑穀、野菜、ハーブを栽培、採種、保存するなど、小さな農の豊かさを世界に示している。農場にある「ビジャ・ビディヤピース(種の学校)」では、生物多様性、持続可能性など、多岐にわたる講義やワークショップが開かれ、世界中から新しい生き方や社会のあり方を模索する若者たちが集う。これまでに300を超える論文を発表し、多数の著書を出版。「ライト・ライブリーフッド賞」など受賞多数。

■以前、「女性の環境運動」に強い関心をもっていた時期があり、ヴァンダナ・シヴァの著作を読んで勉強しました。一般に、シヴァらの思想的立場は「エコフェミニズム」と呼ばれています。詳しくはここでは書きませんが、日本において「エコフェミニズム」は、様々な事情で思想的な展開をみせることはありませんでした。しかし、海外では、マリア・ミースやこのヴァンダナ・シヴァを初めとする様々な研究者がエコフェミニズムの議論を展開しリードしてきました。そしてミースやヴァンダナら2人による『Ecofeminism』(1993年)が出版されたあと、「女性・環境・持続可能な開発」が国際的に大きなテーマとなりました。

■今回の映画は、環境文化NGO「ナマケモノ倶楽部」が、企画・製作したもので、ヴァンダナ・シヴァの活動をドキュメンタリーとして紹介するものです。「ナマケモノ倶楽部」では以下のように解説されています。

種の自由こそが人類の希望!

それを守る希望は、まだある。(辻信一)文化人類学者の辻信一さんと現代エコロジーの巨匠・サティシュ・クマールさんが2009年より手がけるDVD「アジアの英知シリーズ」。待望の第四弾は、シリーズ初の女性、科学者であり環境活動家のヴァンダナ・シヴァさんに焦点をあてたドキュメンタリー。

インド・ニューデリー、そして、ヴァンダナの故郷デラドゥンのナヴダーニャ農場にて、ヴァンダナさんが語る「TPP」、「遺伝子組み換え(GMO)」、「たねの未来」。インドの伝統的な宇宙観が示す「自由経済」、そして「生きる歓び」とは?

農民とともにあり続けるヴァンダナさんの「闘うエコロジー」には愛と希望があふれていた!

■トップの写真。瀬田キャンパス1号館入り口のガラスに貼付けてあったポスターを撮ったものです。

日本野鳥の会のツバメ全国調査

■昨日、facebookで、日本野鳥の会が実施している「ツバメ全国調査」に関する記事を読みました。この全国調査には、たくさんの会員やサポーターの皆さんが参加されているようです。滋賀県立琵琶湖博物館に勤務している当時は、市民(参加型)調査のひとつである「タンポポ調査」に関して、当時、鹿児島大学に勤務されていた堀田満先生にお話しを伺いにいったこともあります。堀田先生は、一九六〇年代、日本全国で高度経済成長にともなう公害や自然破壊が大きな社会問題になっていた頃、日本タンポポと西洋タンポポを生物指標にした市民調査の指導にあたられました。私自身は、直接的にこのような市民調査に携わったことはないのですが、それぞれの時代の市民調査のあり方に関心をもっています。環境社会学会の編集委員長をしているときには、学会誌『環境社会学研究』vol.13で「市民調査の可能性と課題」という特集・小特集を組みました。そのようなこともあり、この「ツバメ調査」の記事のことが気になったのでした。

■この日本野鳥の会による「ツバメ調査」2012年の調査結果では、ツバメが減少した2大要員として、カラスによる影響と人による巣の撤去があげられていました。カラスは、ツバメの巣を襲い卵やヒナを餌にするようです。また、糞で汚れることを嫌う人がツバメが巣をつくろうとすると棒でつついて巣を落としてしまうのですね。たしかに糞については迷惑と考える人もいるのでしょうが、以前は、ツバメが巣をつくることを歓迎する人が多かったように思います。糞で汚れることはわかっていても、巣の下に新聞紙を敷くなどして糞を始末し、ツバメの親が雛を育て、雛が巣立つのを見守っていた人も多かったと思います。また、ツバメは幸せや豊かさを運んでくる縁起の良い鳥とも考えられていました。そのようなツバメと人間との関係が、ずいぶん希薄化してきているというのです。日本の野鳥の会では、以下のように述べておられます。

人による巣の撤去はもちろん、カラスも人が出すゴミ で増加していると言われており、いずれも私たちの生活 様式の変化や、受け入れる人の心の変化によって、ツバ メの子育てが難しくなっていると思われます。「人と自然 の共存を象徴する野鳥」であるツバメが、いつまでも日 本で子育てを続けられるように、私たちはライフスタイ ルや身近な自然について考える必要があるのではないでしょうか。

■2013年度の調査では、「全体的な傾向と しても都市化が進んだ地域で巣立ちヒナ数が少なく傾向」にあることが判明しています。また、「育て上げることのできるヒナに数が少ない理由としては、ヒナに与えることのできる食べ物の量が不足し ている事が考えられ」るわけですが、都会においては「公園などの緑地の林縁で風にのって昆虫を捉えている姿をよく見かけ」らしく、「小さくても緑地の存在がツバメの子育てを助けていることが見えて」きたようです。

滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議

■昨日は、午後から、ピアザ近江の会議室で、「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」が開催されました。第3回です。以前のエントリーにも書きましたが、国が定める「生物多様性国家戦略2012-2020」のもとで、滋賀県の戦略をどうしていくのか…について考える会議です。生物多様性の維持には、多様かつ適切な人びとの自然環境への働きかけが必要になります。そんなわけで、私のような環境社会学者も呼ばれているのです。

■さて、年度末ということもあり、全員の委員が揃うことはなかなか難しいようです。今回は、初めてお目にかかる方達が2人おられました。お1人は、千葉県立中央博物館副館長の中村俊彦さん。もう1人は、兵庫県立人と自然の博物館・研究員の橋本佳延さんです。お2人とも、生物多様性や生物多様性地域戦略に関する専門家なので、会議でのご発言からは学ぶことがたくさんあります。私自身は、生物多様性そのものの専門家ではありませんが、地域戦略を策定していくうえで「環境ガバナンス」をどう組み替えていくのか、生物多様性を地域の文脈ではどのように「翻訳」すればよいのかという観点から、議論をさせていただきました。会議終了後も、中村さんや橋本さんと一緒に「一杯呑み」しながら、耳学問をさせていただきました。

■中村さんも橋本さん、生態学の研究者ですが、特に橋本さんの取り組まれていること、とても政策科学的なことなので驚きました。私の業界⁈の人たちは、どちらかといえぱ「業界の枠」に閉じこもって、その中から発言している人が多いのですが、私は単なる批判を超えて、もっと前向きに取り組みたいと思っています。ちょうど、流域再生と生物多様性に関連する分野横断的・文理融合的なプロジェクトに参加しているので、いろいろ教えていただこうとも思っています。

■次回は、ぜひ大津でゆっくりしていっていただきたいものです。私にとっての応接室でもある「利やん」にお連れします。

【追記】■関連リンク。以下は、環境省のページですが、子どもから大人まで、いろんな方々が「生物多様性」を理解できるように工夫されています。自分たちの暮らしや地域の文脈のなかに位置づけて「自分たちのこと」ととして理解できるようになることが大切です。

芥川仁さんの季刊新聞「リトルヘブン」2014年冬33号

■尊敬する写真家、芥川仁さんから、季刊「リトルヘブン」が更新されたとの連絡が入りました。「リトルヘブン」は、芥川さんが発刊されている「全国の里を訪ね、暮らしに寄り添い、身近な自然の豊かさと地域共同体の魅力を発進する」インターネット新聞です。芥川さんは、『水俣・厳存する風景』(1980年・水俣病センター相思社)、『土呂久・小さき天にいだかれた人々』(1983年・葦書房)、『輝く闇』(1991年・葦書房)、『水俣海の樹』藤本寿子共著 (1992年・海鳥社)等の写真集を出されてきたことで有名ですが、優れた文筆家でもあります。そのような芥川さんの魅力が、この「リトルヘブン」からドンと伝わってきます。

■尊敬する写真家、芥川仁さんから、季刊「リトルヘブン」が更新されたとの連絡が入りました。「リトルヘブン」は、芥川さんが発刊されている「全国の里を訪ね、暮らしに寄り添い、身近な自然の豊かさと地域共同体の魅力を発進する」インターネット新聞です。芥川さんは、『水俣・厳存する風景』(1980年・水俣病センター相思社)、『土呂久・小さき天にいだかれた人々』(1983年・葦書房)、『輝く闇』(1991年・葦書房)、『水俣海の樹』藤本寿子共著 (1992年・海鳥社)等の写真集を出されてきたことで有名ですが、優れた文筆家でもあります。そのような芥川さんの魅力が、この「リトルヘブン」からドンと伝わってきます。

■2014年冬33号のフィールドは、和歌山県田辺市上秋津地区です。芥川さんの写真と文からは、みかん栽培で盛んな上秋津地区の人びとの暮らしや人生が、じんわりと伝わってきます。長くなりますが、引用させていただきます(芥川さん、すみません)。ちょっと注目したのは、次の部分です。自治体の合併のさいに、村の共有財産である村有林を維持していくために「公益社団法人上秋津愛郷会」を設立して、そこに所有権を移したという記述です。このようなことは、格別に珍しいことではないのですが、おもしろいのは、そこが松茸山であるということですね。かつては、当たり前のようにとれていた松茸ですが、高度経済成長期の燃料革命のあと、森林に人の手が入らなくなったため、松茸はとれなくなりました。しかし、この上秋津地区の高尾山では、現在でもとれているのです。ということは、森林の手入れをされている…ということなのかなと思うのです。どういった形で、森林を維持されているのでしょうね。愛郷会設立から現在までの過程を知りたいと思いました。

和歌山県田辺市上秋津地区は、東に高尾山(606m)北に三星山(549m)西に竜神山(496m)南は衣笠山(234m)に囲まれた小さな盆地だ。その中央を北から南へ会津川が貫いている。水田となる平地が少ないため、年間の平均気温が16.5℃、平均降水量が1650ミリという気候を活かし、古くからみかんの栽培が盛んな農村である。上秋津地区には、会員約470人で構成される公益社団法人上秋津愛郷会がある。会員の条件は、昭和32(1957)年から上秋津地区に住んでいることだ。昭和32年の合併の際、旧上秋津村の村有財産の所有権を愛郷会へ移し、地域の振興、学校教育の推進、治山緑化のために、資金を提供するなどの活動を続けてきている。

「おい、先生」と、私に声を掛けたのは、電動剪定ハサミのバッテリーを背負った山本博市さん(66)だ。「高尾山行ったことあるか、先生。上秋津愛郷会の山や。それを14区画に分けて入札するんや、松茸や。最高価格160万円、最低は2万円。一昨年は、ええとこやったら3000本くらい生えたかな。我々のとこでも1000本、今年で市場価格キロ6万から7万円や、12、3本で1キロや。大きいの小さいの突っ込みで3000本ということでっせ。和歌山でも一番から三番に松茸が生える山や」と言うと、私を軽トラックの助手席に乗せ、高尾山の山頂へ向かった。ハンドルを握って登山道を走らせながら、博市さんは「たかおの山をあおぎつつ 文の林にわけいらん」と、子どもの頃に通った上秋津小学校の校歌を歌い出した。

■今回の33号では、みかん栽培のこと以外のことでは、村のお宮さんの当家(とうや、一般には頭屋とも標記します)のことや「どんど焼き」のことが面白かったな〜。ぜひ、皆さんもお読みください。

【追記1】■「公益社団法人上秋津愛郷会」の立派な公式サイトがありました。

【追記2】■上記の公式サイトに、上秋津愛郷会の歴史に関する記述がありました。このような記述があります。引用します。村の財源をきちんと担保しながら、村づくりを積極的に進めてきた様子がわかります。

昭和の大合併時に、上秋津村は、地元の高尾山や三星山、東牟婁郡古座川町七川などに山林を、また地元に土地などを所有していた。合併を機に、村有財産処分が検討された。しかし、資産の分配はしなかった。「社団法人」組織の愛郷会をつくり、財産を保全管理していく道を選んだのであった。法人資格を得るため、初代会長の田中為七さんらが和歌山県庁に泊まり込んで書類をつくったことは、語りぐさになっている。そうして、上秋津愛郷会は、1957年に設立される。

「上秋津の財産を上秋津の人の手で守る。当時の人たちの思いが、愛郷会という組織を残したのだと思う」歴代の会長すべてが語る。

上秋津公民館や秋津野塾、愛郷会の事務局が入る農村環境改善センター、学校のプールや若者広場などの各用地の購入、確保の際には、愛郷会から資金が支出された。あるいは、集落排水事業にともない、11ある集落の集会所のトイレが水洗化されたときには、各集落に100万円ずつの補助費を提供した。地域振興、学校教育の振興、治山緑化のために支出される金額は、毎年500万円から600万円にのぼる。上秋津のマスタープランの作成は、町内会の協力とともに愛郷会の資金援助なしにはできなかった。 秋津野ガルテンへ 平成15年には、元上秋津小学校跡地や校舎を利用したグリーンツーリズム計画が持ち上がり、地域で話し合いの結果、平成19年、住民489名が出資して運営会社が立ち上がった。同時に愛郷会が田辺市より、旧田辺市立上秋津小学校跡地を買取り、土地を運営会社(株式会社秋津野)に貸し出し、旧校舎を再利用した、都市と農村の交流施設『秋津野ガルテン』が整備され事業がスタート。平成20年11月にオープン以来、年間6万人を超す利用者が訪れ、地域が活性化し雇用も生まれている。

そうした資金の裏付けになっているのが、会が管理する地区の財産である山林や宅地などで、合計財産は2012年度には約5億1000万円となっている。

しめじ栽培の研究中高尾山・龍神山・三星山周辺で、毎年、秋におこなわれ、地区内外から希望者が殺到するマツタケ山の入札(入会権)も、大切な収入源だ。また、2002年からは和歌山県と共同で、本シメジを育てるプロジェクトが高尾山で試験的におこなわれている。

よみがえったイタセンパラ

■右の写真は、イタセンパラ(板鮮腹)という淡水魚です。ウィキペディアコモンズから拝借してきました。このイタセンパラは、タナゴ(コイ科)の一種です。10cm程の小さな魚です。国の天然記念物にもなっています。ただし、その生存が危ぶまれてきました。環境省のレッドリストで最も絶滅危険性の高い「絶滅危惧IA類」に指定されています。生息している地域は、琵琶湖・淀川水系、そして濃尾平野、富山平野になります。淀川の「シンボルフィッシュ」と呼ばれています。

■右の写真は、イタセンパラ(板鮮腹)という淡水魚です。ウィキペディアコモンズから拝借してきました。このイタセンパラは、タナゴ(コイ科)の一種です。10cm程の小さな魚です。国の天然記念物にもなっています。ただし、その生存が危ぶまれてきました。環境省のレッドリストで最も絶滅危険性の高い「絶滅危惧IA類」に指定されています。生息している地域は、琵琶湖・淀川水系、そして濃尾平野、富山平野になります。淀川の「シンボルフィッシュ」と呼ばれています。

■先日、このイタセンパラについて新聞記事(産経新聞)を読みました。一度消滅したと思われていた淀川のイタセンパラですが、8年ぶりに繁殖が確認されたというのです。記事には「大阪府立環境農林水産総合研究所水生生物センター(同府寝屋川市)や沿岸の子供たちなど、官民が手を携えた地道な活動が着実に実を結びつつあり、関係者は『地域の宝』のさらなる繁殖に期待を寄せている」と書かれています。素敵な話しですね。

■淀川のばあい、イタンセンパラは、流れの早い本流ではなく、岸近くの「わんど」にいます。わんどとは、河川沿いにある潅水域(かんすいいき=水たまり)のことです。河川本流が増水したとき直接につながりますが、ふだんは、ため池のようになっています。淀川のばあい、これらのわんどは明治以降の治水事業のなかで人為的につくられてきました。水草なども茂り、いろんな水生生物が生息できる安定した環境となっていました。しかし、このわんどに生息していたイタセンパラが一時期、姿を消していたのです。記事には、こう書かれています。「しかしその後、琵琶湖から下ったブラックバスやブルーギルなどの外来魚が繁殖し、生態系が変化。護岸工事によるわんどの減少が重なり、18年には大阪の淀川から完全に姿を消した」。その姿を消したイタセンパラが、また繁殖をしはじめたのです。

■再び、繁殖をはじめた背景には、行政と地域の子どもたちの努力がありました。再び、記事を引用してみます。

復活の裏には、官民連携した保全への努力があった。10月には、大阪市旭区の淀川左岸に広がる「城北(しろきた)わんど」で、地元の小中学生約45人を招いた行政機関主催の放流会が行われた。

イタセンパラは、希少性の高さや見た目の美しさからネットオークションなどでの売却目的に密漁する動きがあり、これまで放流場所は非公開だった。しかし「地域の人も参加できるような保全活動にしたい」と初めて公開に踏み切った。密漁防止のため、行政と地域住民が連携した巡視活動も始まった。

シンボルフィッシュを守る動きは、ほかにも活発化している。同センターは、子供たちにイタセンパラについての知識を深めてもらおうと、淀川沿岸の小学校に職員が出向く「出前授業」を開催。市民団体「淀川水系イタセンパラ保全市民ネットワーク」(寝屋川市)と行政機関が連携し、外来魚駆除を目的とした釣り大会も開かれた。

着実に成果が表れつつあるイタセンパラの保全活動。同センターの上原一彦主幹研究員は「長期的な生物の保全には地域ぐるみの協力が不可欠。『地域の宝』として地元住民が誇れる存在になれば」と話している。

■この記事からわかることは、生物を保全していくためには、人のかかわりが必要であるということです。以前は、人と生物を隔離することで保全しようとする発想の方が、圧倒的に優勢でした。しかし、時代は少しずつ変化してきました。今回の事例では、「シンボルフィッシュ」という意味付けを通して、イタセンパラと地域の人びととの間に関係が生まれ、地域の人びとが保全の担い手となっていることがわかります。その前提として、イタセンパラが生息し続けていくために必要なわんどという環境、そこにある生態系の価値を再評価しようとする意識の広がりが存在しているはずです。

■この記事からわかることは、生物を保全していくためには、人のかかわりが必要であるということです。以前は、人と生物を隔離することで保全しようとする発想の方が、圧倒的に優勢でした。しかし、時代は少しずつ変化してきました。今回の事例では、「シンボルフィッシュ」という意味付けを通して、イタセンパラと地域の人びととの間に関係が生まれ、地域の人びとが保全の担い手となっていることがわかります。その前提として、イタセンパラが生息し続けていくために必要なわんどという環境、そこにある生態系の価値を再評価しようとする意識の広がりが存在しているはずです。

■ところで、この画像は、新聞記事の引用のなかにある「城北わんど」を、Google Earthでみたものです。いかがでしょうか。画像の左側が下流、右側が上流です。上流からみて左側が左岸、右側が右岸と呼ばれます。この画像では、左岸の方に、わんどが確認できるかと思います。わんどのあるところは、増水すれば水につかります。わんども、本流とつながります。現在、淀川は、治水・利水のための土木工事によって、「陸」の世界と「水」の世界は完全に分断されているわけですが、かつては、その境目が大変曖昧でした。わんどのような場所が、いたるところにありました。いろんなところに中洲があり、また河岸ではヨシが繁っていました。それらの場所は、「陸」の一部になったり「水」につかったりする場所となっていました。そこにも、たくさんの生物が生息していました。

■この「陸」と「水」の関係について、もう少し考えてみたいと思います。極端な例で考えてみましょう。私は、かつて東南アジアのカンボジアのトンレサップ湖に調査にいったことがあります。その時の経験について、少し述べたいと思います。以下は、トンレサップ湖についてのwikipediaの説明です。

トンレサップは、カンボジアに位置する湖であり、河系と結びついている。東南アジア最大の湖であり、クメール語で巨大な淡水湖 (sap) と川 (tonlé) という意味がある。一年のうちほとんどの期間、水深は1mに留まり、面積は2700平方kmしかない。形状はひょうたん形である。しかし、夏季のモンスーンの時期には湖からプノンペン付近でメコン川に流れ込むトンレサップ川が逆流する。そのため周囲の土地と森を水浸しにしながら面積は1万6000平方kmまで拡大して深度も9mに達する。淡水魚には陸上植物起源の有機物が豊富に供給され、また多量のプランクトンが発生する、このような一時的水域で繁殖するものが多いため、魚が大量に発生する。体重100kgを上回るメコン大ナマズ (Pangasius gigas) やフグなど600種類以上の淡水魚が生息する。雨季の終わりには水が引き、繁殖を終えた魚は川下に移っていく。トンレサップ水系で採れる魚は、カンボジア人のたんぱく質摂取量の60%を占める。水が引くにつれ周囲に養分に富む堆積物を残すため、雨季以外には重要な農地が拓ける。浮き稲などが栽培されている。トンレサップ川が逆流することで、メコン川下流の洪水を防ぐ安全弁にもなっている。

(太字強調は脇田)

■トンレサップ湖周辺の水田です。2003年8月下旬に撮影したものです。「ああ、これから田植が始まるのかな?」とお思いの方、それは違います。もう一度、上のwikipediaの引用の太字をお読みください。そうです。この水田は、これから湖になってしまうのです。水につかった水田のむこうには、なにやら茶色い壁のようなものが見えますね。これは、竹で作った漁具です。湖のなかに迷路をつくって魚を迷い込ませて獲るのです。琵琶湖のエリという定置漁具に似ています。稲を育てる場所が、同時に、魚を獲る場所でもあるのです。興味深い風景ですね(確認していませんが、漁具を仕掛けている人と、水田を耕している人は別の方だと思います。一定のルールの元で、特定の人の所有している水田に、他人が漁具をしかけても問題ないのです。もともと、カンボジアには、私たちが近代国民国家のもとで自明としている近代的土地所有権の観念ははっきりとは存在していませんでした)。右の写真ですが、家が見えます。これは水に浮いています。雨季にトンレサップ湖の水位が上昇するあいだ、ここに暮らして、漁をおこなうのだと思います。フローティングハウスですね。ここでは「陸」と「水」の世界が連続していることが、はっきりわかります。また、そのような環境をうまく活用して人びとの生業や生活が成立していることがわかります。もちろん、日本を含む東アジアと東南アジアとでは、同じモンスーン気候とはいってもかなりの差があります。トンレサップ湖のばあいは、かなり「強烈」です。しかし、このような「陸」と「水」の世界が連続する風景、そしてそこに人びとが強く関与する風景、それは日本も含めたアジア・モンスーン地帯のいわば原風景といえると思うのです。

(この投稿の後半は、現在、塩漬け状態にある拙ブログ「Blog版「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」の「モンスーンのなかの淀川、淀川のワンド(その1)-大阪から、何故かカンボジアへ-」 」にもとづいています。)

若草山-芝・鹿・宗教-

■12年も乗り続けた自宅の車が新車に替わりました。昨日、その新車が我家にやってきました。ということで、新車の走り具合を確かめてみたく、近場を少しドライブをしてみることにしました。目指したのは、若草山です。若草山からは、奈良の街を眺めることができるからです。

■若草山には、若草山の麓から、春日山、そして高円山へと向かう有料ドライブウェイ「奈良奥山ドライブウェイ」を通っていくことになります。くねくねと曲がった道を登っていくと、山頂近くの駐車場にたどり着きます。駐車場から山頂までは歩いてもすぐです。時間は、ちょうど夕日が沈んだ頃でした。ここに来たのは、何年ぶりでしょうか。おそらく、20年以上前、おそらくは25年程前のことではないかと思います。奈良に住んでいても、なかかな若草山に登ることはないのです。

■若草山は芝に覆われています。この芝は、この若草山にしか自生しない固有種だといわれています。昨年、共同通信で配信されたニュースですが、次のように報道されています。

奈良・若草山の芝は固有種 シカ共生でガラパゴス化?

奈良市の若草山で、芝の種子を採取する京都府立桂高校の生徒たち=2011年6月(同校提供)

国の天然記念物「奈良のシカ」が暮らす奈良市の若草山に自生する芝が、DNA鑑定の結果、他の場所では確認例がない固有種であることが京都府立桂高校の調査で分かった。小ぶりだがシカに食べられても次々と葉を出し成長するのが特徴で、シカと共生する独自の進化を遂げた可能性が高い。

指導した片山一平教諭によると、この芝は日本芝の一つである「ノシバ」の一種。若草山の山頂付近に古墳が築かれた4世紀ごろから自生しているとみられる。片山教諭は「千年以上かけた特異な進化の過程はまるでガラパゴスだ。砂漠化したモンゴルの草原のような場所の緑化につなげたい」と話している。

■この芝が固有種で、この若草にしか自生しないこと。そして、鹿の存在を前提にしていること。私には自然科学的なことはわかりませんが、事実だとすれば、これはとっても面白いことだと思います。記事には出てきませんが、奈良の鹿は特殊な存在です。古来より春日大社の神使とされています。春日大社が創建されるさい、茨城県にある鹿島神宮の祭神・武甕槌命が神鹿に乗ってやってきたと伝えられています。宗教的な存在でもあり、人びとは、この鹿を大切に扱ってきました。であれば、鹿と芝の共生には、このような古来より続く宗教や信仰の存在も同時に関連づけて考えられるべきだと思うのです。もし、宗教的なバリアがかかっておらず、他の地域のように鹿が狩猟の対象になっていたのであれば、おそらくは、若草山はまったく異なる植生の山になっていたことでしょう。若草山は、比較的シンプルながら、長い歴史のなかで生態系と文化が複合化してできあがったシステム(生態学者の川那部浩哉がいう「生命文化複合体」)として捉えることができるのです。

■さて、それはともかく…です。山頂からの風景を写真でご覧ください。すばらしい風景です。ここは、「新日本三大夜景」のひとつにも選ばれています。もう少し暗くなるまでまてば、その美しい景色を眺めることができたのかもしれませんが、山頂はけっこう強い風が吹いており、10分程はいましたが、寒さにまけて退散することになりました。