ひさしぶりの岩手

◾️ひさしぶりに岩手県に出かけました。岩手県の二戸市で開催される「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」に参加してきました。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズと岩手県県北広域振興局が主催するイベントです。このイベントで私は、1時間ほど「地域の幸せを”醸す”ために」という演題で講演をさせていただきました。講演の後は、岩手県県北に広がるカシオペア連邦(岩手県軽米町、九戸町、二戸市、一戸町)で行われている活動報告が行われましたが、そのコーディネーターもさせていただき、多くの皆さんと交流することができました。

◾️ひさしぶりに岩手県に出かけました。岩手県の二戸市で開催される「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」に参加してきました。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズと岩手県県北広域振興局が主催するイベントです。このイベントで私は、1時間ほど「地域の幸せを”醸す”ために」という演題で講演をさせていただきました。講演の後は、岩手県県北に広がるカシオペア連邦(岩手県軽米町、九戸町、二戸市、一戸町)で行われている活動報告が行われましたが、そのコーディネーターもさせていただき、多くの皆さんと交流することができました。

◾️私は、1998年4月から2004年の3月まで岩手県立総合政策学部で助教授として勤務し、その後は龍谷大学社会学部に異動しました。カシオペア連邦とのおつきあいは、2001年から始まります。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズが始めた地域活動への助成事業の審査員を務めるようになったからです。その後は審査員長になり、龍谷大学社会学部に異動した後も2012年まで、この助成事業に深く関わってきました。そのようなこともあり、今回のイベントではご招待をいただいたというわけです。以前は、年に3回、この審査会に関連して岩手県に出かけていましたが、2012年を最後に助成事業が終了した後は、なかなか岩手に行くことができていません。

◾️岩手県には、岩手県立大学総合政策学部に勤務していた6年の間だけしか暮らしていませんが、様々な方たちにとてもよくしていただきました。そのようなこともあり、今回は、二戸の仕事の前後に、以前、お世話になった皆さんにご挨拶をして回ることにしました。

◾️仕事は3月9日でしたが、岩手にはその前日の夕方に入りました。そして、岩手県立大学に赴任するにあたりお世話になった岩手県職員OBの猪久保健一さん、そして岩手県職員の高橋一教さんにお会いしました。美味しい釜石の海の幸と、岩手の酒をご一緒させていただき、楽しい時間を過ごすことができました。岩手県立大学は1998年に開学しましたが、その前年までの段階で、猪久保さんには非常にお世話になりました。開学の前年、開設準備に取り組まれていた猪久保さんには、様々な事務手続きだけでなく、建設中のキャンパスや教員住宅をご案内いただきました。本当に、いろいろお世話になりました。高橋さんには、開学後、総合政策学部の運営でお世話になりました。こうやってお2人にお会いできること、大変幸せなことだと思っています。今日は、開学前後の様々な出来事、東日本大震災の頃のこと、その他諸々、岩手の酒をいただきながら、大変だった時のことや懐かしい出来事についてお話をさせていただくことができました。幸せな時間を過ごすことができました。猪久保さん、高橋さん、ありがとうございました。今度はぜひ関西に遊びにきてください。

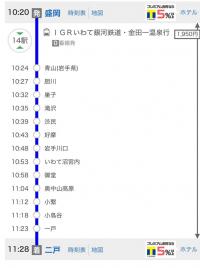

◾️猪久保さん高橋さんと楽しい時間を過ごした翌日、岩手県二戸市で開催される二戸に向かいました。通常であれば、東北新幹線に乗車するところですが、ひさしぶりに「IGRいわて銀河鉄道」に乗ることにしました。懐かしいローカル鉄道に乗ることができました。ちょっと鉄道ファンだということもありますが、「IGRいわて銀河鉄道」に乗れたことに加えて、電車の車窓から見える、岩手県北地域の丘陵が連なる独特の地形と景観、そして雄大な岩手山を楽しむことができました。今年は雪が少なかったようです。それでも電車で北に進むと、あちこちにまだ雪が残っていました。途中には、入会権の研究で有名な小繋も駅にあります。「小繋事件」。大学院生の時代、「所有論」に関心を持っていたことから、この「小繋事件」のことを一生懸命勉強しました。もっとも勉強している頃の若い私は、将来、自分が岩手県にご縁を頂けるようになるとは夢にも思っていませんでしたが…。

◾️二戸の「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」の会場では、かつて勤務した岩手県立大学総合政策学部1期生で、私のゼミの卒業生である曲澤(まがさわ)佳奈子さんがご家族と一緒に会いに来てくれました。彼女の卒業論文は「食を活かしたまちづくり-岩泉町で生きる女性たち-」でした。今は、「IGRいわて銀河鉄道」に勤務されています。曲澤さんは2001年春の卒業されましたが、わざわざお子さんと一緒に私に会いに来てくれタノです。とっても嬉しかったです。曲澤さんは、私が大学教員になって最初のゼミで受け持った学生の1人です(県立ということで、ゼミの人数は国立並み、当時は4人でした。今は私立で20名近くいますが…)。それ以前は博物館の学芸員でしたから市民の方達にお話をする機会はありましたが、学生のゼミでの指導は初めて。多分、自分が大学院の時に受けた教育をモデルに厳しい指導をしたのではないかと思います…。ごめんなさいね。

◾️曲澤さんにお会いした後、彼女を指導していた時のことを思い出しました。就職活動の中で、現在お勤めの「IGRいわて銀河鉄道」での面接が進んでいる時のことです。面接でどのようなことを質問され、どのように答えたかとかいろいろ話してくれました。曲澤さんは、ローカル鉄道を盛り上げるための面白いアイデアを持っていたことがわかりました(それが法律上、実現可能かどうかは別にして)。卒論は農村女性の運営する農家レストランを事例に、その農家レストランが企業化していく際に生じた問題に焦点を当てたものでした。頑張りました。そう、曲澤さんしっかり者なんです。私の印象にしか過ぎませんが、学年の中ではおとなしくおっとりしている感じの女性でした。その雰囲気に隠れたしっかり者の側面が私にはよくわかっていませんでした。「IGRいわて銀河鉄道」に入社されてからは、会社の方のお話によると、そのしっかり者の部分がメキメキと成長していったようです。こういう機会がまたあったらいいなと思います。岩手県立大学の卒業生の皆さん、よろしくお願いいたします。

◾️「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」で講演と活動報告のコーディネートをさせていただいた後、最後の交流会の場に、どこかでお見かけした方がおられました。岩手県職員の大友宏司さんでした。現在は、岩手県環境生活部の部長をされています。私よりも少し年下の方でしょうか。この季節、県議会関連でご多用だったようですが、この日はわざわざ二戸までお越しくださいました。

◾️結果としてかもしれないけれど、今私が地域連携に頑張って取り組むようになっているのは、大友さんの存在が決定的に大きいのではないか…、昨日、大友さんとお話をしていて、改めてそのように深く思うことになりました。県北で地域づくりの活動をされている団体を支えることを目的に、カシオペア地域づくりサポーターズが誕生し、その活動のひとつとして助成事業が行われることになりました。そして、私にその助成事業の審査員をやってみないかとお声掛けくださったのが、大友さんだったのです。大友さんのお話では、私は、最初は引き受けることをやや渋り気味だったそうです。まったく記憶にありません。すっかりその頃のことを忘れてしまっています。大友さん、すみません。おそらく、私が42歳頃の話かと思います。

◾️その後ですが、審査員や審査委員長として、この助成事業に私はドップリと関わることになりました。龍谷大学に異動してからも、この助成事業が終了するまでお手伝いさせていただきました。この助成事業で仲良くなったみなさんにお願いをして、学生達とグリーンツーリズムを体験させていただいたこともあります。そして助成事業に関わりながら、たくさんの人とのつながりが生まれ、じつにたくさんのことを勉強させていただくことができました。もし、大友さんからのお誘いがなかったら、私の人生はまったく違うものになっていたと思います。そのような意味で、大友さんは私の「人生の転轍手」だったのかもしれません。転轍手とは、鉄道の線路のポイントを切りかえる係のことです。大友さんにとっては、単なるお仕事のひとつだったかもしれませんが、私の人生にとっては大変大きな意味を持った出来事だった…そのように思うわけです。「それって、後付けの解釈じゃないの」とのご指摘もあろうかと思います。そうかもしれません。でも、人生って、後からの解釈で成り立っているんだと思うんです。大友さん、本当にありがとうございました。「有り難い」とは、こういうことを言うのかな。

◾️9日に仕事を終えて、その翌日のことになります。最初から、10日は「かつて盛岡に暮らしていた時にお世話になった皆さんにご挨拶をする」日にすると決めていました。ということで、かつて暮らした教員住宅は、盛岡市の北松園という新興住宅地にありました。その新興住宅地の中にある居酒屋「三鶴」さんにお邪魔しました。こちらの「三鶴」さんには、大変お世話になりました。単身赴任なので基本は自炊でしたが、こちらのお店には栄養面で随分助けていただきました。また、お店に集う常連のお客さんたちとも、とても仲良くさせていただきました。私の盛岡時代のとても大切なお店になります。

◾️「三鶴」さんの後は、岩手県立大学ソフトウェア情報学部の教員をされていた伊藤憲三先生に会いにいくことにしました。伊藤先生とは、こちらの「三鶴」で飲み友達だったのです。また、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトでもお手伝いいただきました(このプロジェクトの成果は『流域環境学』(京都大学学術出版会)としてまとめることができました)。「三鶴」のご夫婦に教えていただいたのですが、伊藤先生は県立大学を退職された後、中心市街地に「珈琲BAL」という喫茶店を開店されていたのです。5年前のことだそうです。驚きました。というわけで、「三鶴」のご主人に「珈琲BAL」の近くまで送っていただきました。中津川沿いのマンションの1階にある素敵な喫茶店で、ひさしぶりに伊藤先生とお会いし、非常に美味しいコーヒーをいただくことができました。ありがとうございました。本当に、びっくりです、伊藤先生!! お会いできて、とても嬉しかったです。

◾️「三鶴」さんの後は、岩手県立大学ソフトウェア情報学部の教員をされていた伊藤憲三先生に会いにいくことにしました。伊藤先生とは、こちらの「三鶴」で飲み友達だったのです。また、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトでもお手伝いいただきました(このプロジェクトの成果は『流域環境学』(京都大学学術出版会)としてまとめることができました)。「三鶴」のご夫婦に教えていただいたのですが、伊藤先生は県立大学を退職された後、中心市街地に「珈琲BAL」という喫茶店を開店されていたのです。5年前のことだそうです。驚きました。というわけで、「三鶴」のご主人に「珈琲BAL」の近くまで送っていただきました。中津川沿いのマンションの1階にある素敵な喫茶店で、ひさしぶりに伊藤先生とお会いし、非常に美味しいコーヒーをいただくことができました。ありがとうございました。本当に、びっくりです、伊藤先生!! お会いできて、とても嬉しかったです。

◾️伊藤先生の「珈琲BAL」の後は盛岡前の近くのお店で、大学時代の後輩にあたる木村直弘くん(岩手大学人文社会科学学部教員)と、かつてブログを通じて濃い交流のあった岡本純一くんにお会いして呑むことができました。こちらもとても楽しかったです。岡本くんとは、日常的にfacebookで交流しているので、もう10年以上お会いしていないにも関わらず、なんだかいつもの呑み会のような感じでした。不思議なものですね。岩手に来てから、懐かしい方達にお会いして、本当に幸せな時間を過ごすことができました。元気をいただきました。みなさん、ありがとうございました。また、岩手に来ますね。よろしくお願いいたします。

【追記】◾️「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」では、かつて「NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズ」から助成を受けた二戸市浄法寺町の団体「岩踊坊クラブ(がんしょうぼうくらぶ)」の皆さんと再会しました。二戸市の西部にある二戸市浄法寺町杉沢地区・太田地区の農家の皆さんが1978 年に結成した団体です。この「岩踊坊クラブ」の皆さんから、「ぜひ、今年の夏は学生さんと遊びに来て欲しい、絶対に来て欲しい」とご招待をいただきました。ゼミ生たちと相談して、ゼミ有志と訪問してみるつもりでいます。

カレンダーの配布

◾️先日、草津市志那町にある平湖・柳平湖の美しい感動的な風景を撮った、上西恵子さんの素敵な写真を使ったカレンダーのことを紹介しました。今日は、総合地球環境学研究所の研究員である池谷透さんと一緒に、そのカレンダーを関係者の皆さんにお渡ししてきました。常盤学区まちづくりセンター、草津まちづくりセンター、西岡写真工房、滋賀県庁の南部土木事務所、草津市役所の河川課、農林水産課、生涯学習課…、いろいろ訪問させていただきました。皆さんには、とても喜んでいただきました。予想以上の反応で、ちょっと驚いています。

◾️もちろん、カレンダーをお渡しするだけでなく、それぞれの場所で研究員の池谷さんとご一緒させていただきながら、いろいろヒアリング、打ち合わせ等をさせていただきました。平湖・柳平湖という内湖に流入する小さな河川にも、隣接する地域コミュニティだけでなく、様々な制度や役所の組織が複雑に入り組んだシステムが関係しています。しかも、それぞれの間に「壁」があります。地域社会にある小さな河川をきちんと管理していくためには、そのような「壁」を越えていくつながるような協働の仕組みが必要です。そのような仕組みがあれば良いなあと思っています。良いなあと強く念じながら、自分のポジションから、色々考えつつゆっくりと行動していくようにしたいと思います。

◾️訪問先にある西岡写真工房では、西岡伸太さんにお会いして、琵琶湖の湖岸を写した古い写真のネガを拝見いたしました。研究のために活用させていだたけることになりました。ありがたいことです。西岡さんとは、いろいろおしゃべりを楽しむことができました。暖かくなったら、西岡さんが撮影された写真を鑑賞しながら、西岡さんを囲んで、みなさんとおしゃべりできるイベントを開催する予定です。

「ひとつ屋根の下…高齢者と大学生が暮らす?」というTVニュース

◾️日テレNEWS24「東京・文京区で高齢者の住宅の空いた部屋を、大学生に安く貸し出し互いに助け合いながら共生していく取り組みがある。さらに学生は地域の行事へも参加。この仕組みが地域交流にもつながっている」。

◾️私などが学生の頃は、いわゆる間借りの下宿というものがまだ存在していました。私の先輩なども、そういう下宿にお住まいでした。もう少し前だと賄い付の下宿屋さんもあったのではないかと思います。このニュースの取り組みは、そのような下宿とは少し違っています。どこがこのような取り組みを企画し運営しているのだろうと調べてみました。ネットに記事がありました。東京の本郷にある異なる商店街経営で魚屋、お菓子屋、薬屋を経営されている店主さんたちが理事をされている、「街ing本郷」というNPOのプロジェクトであることがわかりました。この「街ing本郷」には、複数のテーマの異なるプロジェクトがあり、住民、東大生をはじめとする大学生、そして地域外からの賛同者とで活動しているそうです。いろんな能力を得意分野を持った方達が集まっているところ、多様性が大切ですね。この「日テレ」のニュースの取り組み、「ひとつ屋根の下」プロジェクトというそうです。以下は、記事の冒頭の部分です。

血縁関係のない高齢者と大学生が同じ家で暮らす「ひとつ屋根の下」プロジェクトが、東京都文京区本郷で実施されています。高齢者は、子どもの独立や配偶者との死別によって生まれた空き部屋を安く大学生に貸し出し、大学生は、安く借りる代わりにお手伝いをして、高齢者や地域に貢献します。

主催しているのは、NPO法人「街ing本郷(まっちんぐほんごう)」。代表理事であり、創業90年を超える魚屋の三代目である長谷川大さんに、どのような経緯でこのプロジェクトが立ち上がり、どのように運営されているのかを、オウチーノの女性活躍推進担当・清水菜保子がお伺いしました。脳梗塞で倒れた高齢者を、一緒に暮らしていた大学生が早期発見し命が助かった、という事例もあったそうです。

◾️似たような取り組みを、大学がやっているのをたしか新聞記事で読んだことがあります。大学が家賃のかなり部分を負担する代わりに、高齢化が進む団地に住んでそこの自治会活動に参加することを義務付けるということだったように思います。しかし、これはNPOの取り組みです。このような取り組みが生まれたきっかけを理事長の方は、次のように語っておられます。気になった部分を引用してみます。

私たちは商店主ゆえに、地域の方の住んでいる家のことや、昔と今の家族構成などを把握しています。それが私たちの強みですね。理事は町会の役員も担っているので、非常にたくさんの人のことや地域のことを分かっているんです。

―長くその街にいて、住民と関わりを持ってきた人にしか分からないことですね。

そうなんです。それに加えて、文京区にはたくさんの大学がある。それは、日本のどこにも負けない地域財産だと思っています。しかし、大学生が近くで一人暮らしをするとなると、都心なので家賃が高い。また、一人暮らしの高齢者が増えてきましたが、地域として見守っていく担い手が足りない。となったら、高齢者と大学生が一緒に住めたらWin-Winになって面白いんじゃない?という発想から始まりました。

高齢者と大学生をマッチングするうえで、私たちの役割は両者の間に立つことです。ミスマッチやトラブルがないよう、両者からしっかり話を聞いて、何を求めているのか、どういう方を望んでいるのかを知り、仲介します。マッチングした後も、1ヶ月に1回くらいは聞き取りをしています。また不動産契約は不動産会社を介しており、契約のトラブルを防止しています。

2015年、2016年は講演や報告会をしたり、高齢者と大学生が一緒にご飯やおやつを食べる企画から始めています。つまり、まずデートをしてみましょう、と。そこで交流が生まれ、「一緒に住んでもいいわ」と思ってもらえたらと思っています。

3月6日に交流会をやったのですが、高齢者も大学生も目をキラキラさせて、とても良い笑顔をされるんですよ!

◾️ぜひ、この記事をお読みいただければと思います。何か、ヒントがあるかなと思います。付け足しのように書きますが、このプロジェクトの様子を記事で理解していると、ふと頭に浮かんできた本があります。お笑い芸人「カラテカ」の矢部太郎さんが、第22回手塚治虫文化賞短編賞を受賞された、『大家さんと僕』というエッセイ漫画です。

「日本農業遺産」「世界農業遺産」のお祝い

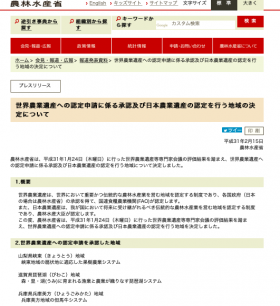

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに、「日本農業遺産」に認定されたことについては、このブログでお伝えいたしました。「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の会員をはじめとする関係者の皆さん、滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんが力を合わせて取り組みが結実したこと、おめでとうございます。アドバイザーとして申請作業を支援させていただいた私も、大変幸せな気持ちになっています。ただし、まだ道半ばです。これから世界農業遺産として認定いただけるようにさらに努力を継続していかねばなりせんし、もし、仮に世界農業遺産に認定いただけたとしたら、今度はその価値を活かす様々な取り組みをさらに前進させなければなりません。世界農業遺産自体の申請は、農政水産部が所管されていますが、もし認定されたとすれば、琵琶湖環境部や商工労働部との緊密な連携、県内の諸団体との連携、そしてそれらの連携に基づいた様々な事業の展開が必要になってくるのではないかと思います。

◾️昨日は、「世界農業遺産」への認定申請承認と「日本農業遺産」認定をお祝いして、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお祝いの会が開催されました。農政水産部の職員の皆さんが中心ですが、その中には、「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」を一緒に歩いてくださった方もおられます。昨日は、嬉しすぎて皆さん相当お酒を飲まれました。その様子が写真にも出ているかな。ということで、写真はちょっとトリミング…してあります。もっとも、昨日は単に飲むだけでなく、県の職員の皆さんと、「世界農業遺産」に関連して2つの事業モデルについて相談をすることができました。実現したらいいなあと思います。多くの皆さんと楽しい夢(妄想)を語り合えば、100の夢(妄想)のうち3程度は実現するのではないだろうか…、いつもそのように思っています。

◾️この日のお祝いの会では、美味しい鮒寿司が披露されました。私も職員の皆さんと一緒にお相伴にあずかることができた。知事と技監のお手製の鮒寿司です。ありがとうございました。どちらもとても美味しい鮒寿司だったけれど、私の好みからすると、旨味が口の中によりふわっと広がった技監の鮒寿司の方にやや気持ちは傾いた。なのですが、やはり両方とも美味しかったです。

知事公館から兵庫県人会へ。

◾️ひとつ前のエントリーと重なりますが、滋賀県が農水省に申請していた「森・里・湖(うみ)に育まれた 漁業と農業が織り成す 琵琶湖システム 」が、昨日「日本農業遺産」に認定され、加えて「世界農業遺産認定」にむけた国連FAOへの申請が承認されました。ということで、夕方、県庁に隣接する滋賀県公館で、琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の会長・三日月大造知事から、認定について関係者への報告が行われました。私も農政課からお知らせをいただき、急遽、参加してきました。滋賀県からは、その様子がfacebookに投稿されましたのでシェアします。最後に知事の呼びかけで始まった胴上げ、この方は事務局の中心となって獅子奮迅の活躍をされてきた青田朋恵さんです。青田さん、おめでとう。ほんまによかったね〜。今回の知事による報告、NHKの夕方の滋賀県のニュースでは、トップで報道されました。「日本農業遺産」や「世界農業遺産」それ自体は、大切なステップですが、最後はその向こうにある「本物の目標=琵琶湖システムを未来へ」に向かって関係者の皆さんと力を合わせてまいります。まずはおめでたいです。「必ず申請が認められる」と信じて申請準備のお手伝いをしてきましたが、「日本農業遺産」に認定され「世界農業遺産認定」の申請が承認されたことで、正直、ほっといたしました。

◾️すぐにリンクが切れてしまうと思いますが、中日新聞とNHK大津放送局のニュースを以下でご覧いただけます。

「琵琶湖の漁業や農業、日本農業遺産に 関係者喜び」(中日新聞)

「びわ湖伝統農漁業「農業遺産」に」(NHK大津放送局)

◾️知事公館で行われた「日本農業遺産」「世界農業遺産」の報告のあとは、京都に移動しました。そして職場の「兵庫県人会」に参加しました。会場は、「Italian BAR KIMURAYA 京都駅前店」です。市川陽一会長(理工学部)の乾杯のご発声とともに始まり、尼崎、神戸、明石、丹波篠山、豊岡…兵庫県内各地出身の皆さんと楽しい(爆笑の)時間を過ごすことができました。次回は夏になります。明石で開催される予定です。これまでも兵庫県人会では、甲子園球場での野球観戦、丹波篠山で牡丹鍋を楽しむドライブ等を実施してきましたが、次回は、明石の天文台、玉子焼き(明石焼き)、そして魚の棚(うおんたな)で瀬戸内や明石海峡で獲れた魚を楽しむ予定です。

世界農業遺産への認定申請が承認されました。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。

◾️私と滋賀県の世界農業遺産への申請作業との出会いは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。そのような裏の話し横に置いておいて、正式にこの世界農業遺産に関わるようになったのは、2016年の春からです。滋賀県内で唯一、農学部を設置しおり、滋賀県と包括協定を締結している龍谷大学が関わることになり、庁内に設置された「世界農業遺産プロジェクト推進会議」の議長に農学部の竹歳一紀先生が、そして私がアドバイザーに就任し、申請作業の支援に関わってきました。現在までの約3年間に、何度も会議や打ち合わせの作業を重ねてきました。また、2016・2017・2018年と、3年連続で「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」に県庁の皆さんと一緒に出場し、チームとしての団結心を高めるとともに、取り組みの広報にも取り組んできました。そして先月は、世界農業遺産・日本農業遺産の二次審査会で農林水産省へ行ってきました。先日、その時の写真を滋賀県庁の農政課から送っていただきました。ありがとうございました。この二次審査の時のことは、ブログで「世界農業遺産・日本農業遺産二次審査」として報告させていただきましたので、お読みいただければと思います。

◾️さて、「世界農業遺産」への認定申請が承認されたからといって、ここでのんびり一息ついている時間はありません。認定取得を目指した取組をさらに力強く推し進めていかねばなりません。加えて、もしうまく世界農業遺産に認定されることができたとしても、それはゴールではなく新たにスタートになります。認定されたということをジャンピングボードとして、評価された琵琶湖システムの価値を、どのように仕組みで発展させていくのか、分野を超えた方達の協働が必要になってきます。まだまだ取り組むべき課題があります。アドバイザーという側面から支援する立場ではありますが、できるだけのことをやっていきたいと思います。

【追記】◾️このブログの右上の方で、語句検索をできるようになっています。「世界農業遺産」と入力して検索すると、40近いエントリーがヒットしました。

「生涯学習推進フォーラム」

◾️今日は大津市の和邇にある「和邇文化センター」で「生涯学習推進フォーラム」が開催されました。たくさん、生涯学習に関わる団体が参加されました。私はこのフォーラムで基調講演とパネルディスカッションの進行を担当しました。もっとも、生涯学習とはいっても、現在の生涯学習は、まちづくりの活動にまで幅が広がっています。市役所としては、そのような生涯学習で力を身につけられた市民の皆さんに、まちづくりの場で活躍していただきたいとの思いもあるようです。

◾️今日は大津市の和邇にある「和邇文化センター」で「生涯学習推進フォーラム」が開催されました。たくさん、生涯学習に関わる団体が参加されました。私はこのフォーラムで基調講演とパネルディスカッションの進行を担当しました。もっとも、生涯学習とはいっても、現在の生涯学習は、まちづくりの活動にまで幅が広がっています。市役所としては、そのような生涯学習で力を身につけられた市民の皆さんに、まちづくりの場で活躍していただきたいとの思いもあるようです。

◾️私は自身は、以前、岐阜県で「まちづくり型生涯学習」の事業のお手伝いをさせていただきました。また、最近では、高齢者の生涯学習施設である滋賀県のレイカディア大学や神戸市のシルバーカレッジで講義や講演をさせていただきました。レイカディア大学については、これからの方向性について話し合う懇談会にも参加させていただいています。というわけで、現代の「生涯学習」については、まちづくりの観点から私なりにではありますが、色々考えるところがあります。今日はパネルディスカッションに進行を楽しみながら、いろいろ勉強になりました。フロアからは、様々な団体が横につながっていくための、アイデアもいただきました。素晴らしいですね。ありがとうございました。

◾️市役所からいただいた基調講演の演題は「今、社会に求められるもの〜協働によるまちづくり〜」というものなのですが、中身は「地域で”幸せ”を醸すために」という感じでしょうか。基調講演・パネルディスカッションの後は、「フリートーク交流会」でした。とても盛り上りました。市役所の方達には申し訳ないでずか、最初からこのような内容にすれば良いのになとも思いました。来年、もしフォーラムを開催するのではあれば、ぜひよろしくお願いいたします。

◾️帰宅後は、ひさしぶりに走りました。350日ぶりですね。たった5kmですが、完全に運動をしないおじさんの体力に戻っていました。あたりまえですね。24日には、レイクサイドマラソンで、「チーム利やん」のメンバーとしてハーフマラソンを走らないといけないのですが、これはどうみて無謀ですね。でも、残りの期間練習をして、走ろうと思っています。ただし、制限時間内に完走することは難しいと思います。仕方ありません。「チーム利やん」の皆さん、許してください。先日、職場の駅伝チームの打ち上げの宴会に参加して、来年は、駅伝で走ることを約束してしまいました。来年の駅伝の時は、61歳です。無理のない範囲で、いやいや多少の無理するぐらいで走ることができるように頑張ります。

「酒蔵に行こう。」

■私が、龍谷大学社会学部に赴任して以来いろいろお世話になってきた「平井商店」さんと、大津駅の中にある「大津駅観光案内所OTSURY」とのコラボ企画です。以下は、公式サイトからの転載です。

開催日時

・2/24(日)

・10:30〜

場所 大津観光案内所集合→平井商店さん

定員 5名〜20名

参加費 1,000円(お土産付)

内容 10:30 / 大津駅観光案内所集合

10:45 / 平井商店さん見学(酒蔵見学・杜氏からの説明・お土産付)

12:00前後 / 現地解散予定

酒蔵で当日のお買い物もOK!*当日はお車、自転車での参加はご遠慮ください。

イベントの申し込み、お問い合わせ先

大津駅観光案内所 オーツリー

〒520-0055滋賀県大津市春日町1-3 ビエラ大津

TEL:077-522-3830

Email: kanko@otsu-guide.jp

「びわぽいんと」

◾️昨日の午前中は、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトのミーティングでした。経験的に思うことがテスが、ディシプリンの違う人たちが集まって取り組む文理融合のプロジェクトの場合、プロジェクトの一番基本的なフレームワークを常に確認し合いながら進捗させなければなりません。良いミーティングだったと思います。というのも、お一人は海外の方で、私の英語の能力が不十分なので、同席したメンバーに適宜通訳をしていただいたので…。でも、ミーティングの後にいただいたメールでは、きちんと理解し合えたことがわかりました。安心しました。

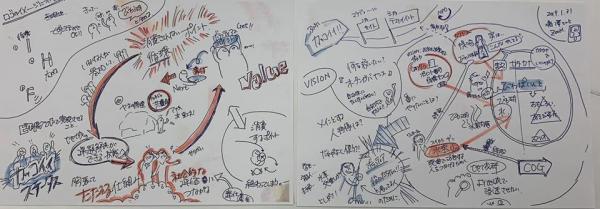

◾️昼からは京都市の本部にある大学の本部に行って事務仕事をしました。書類を作成仕上げて提出しました。そのあとは大津市浜大津にある琵琶湖汽船へ。琵琶湖汽船の社長であり、市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」の仲間でもある川戸さんのアイデア「びわぽいんと」について、相談をするためです。その運用の方法、運用するNPOのこと、諸々を相談です。こちらも良いミーティングでした。「びわぽいんと」は、「ポイントを貯めて贈る‼︎」が基本になります。「びわぽいんと」の本質は「交換」ではなく「贈与」(gift)なのです。琵琶湖の環境保全に取り組む様々ん団体が「びわぽいんと」を通してつながり、支え合う、そのようなネットワークが琵琶湖の周囲に展開することを願って、真剣に取り組んでいきます。2つめの絵ですが、これは「あるがゆう」さんのグラレコ=グラフィックレコードです。「水宝山」の仲間である藤澤栄一さんが「びわぽいんと」について語ったことを、あるがさんがグラレコしたものです。「びわぽいんと」、いろんな方達に支えられながらその実現に向けて進捗しています。

クリスマスローズ

◾️今日は、午前中、堅田にある大津市役所の堅田駅西口土地区画整理事業事務所に行ってきました。もうじき開催される堅田駅西口土地区画整理事業審議会に関連して事前説明を受けるためです。こういう説明は、市役所の側から大学に説明に来られるのですが、私の場合は比較的自宅に近いこともあり、いつも私の方から事務所に伺っています。そのほうが、私も楽チンなのです。ところで、新議会の説明とは別に、職員の方とは堅田の街のまちづくりの将来について、いろいろ雑談をしました。例によって、いろいろ「妄想」が膨らんできます。堅田は、琵琶湖大橋で対岸の守山とつながっている街です。琵琶湖に面しているだけでなく、古い歴史のある地域でもあります。反対側を向くと、山の麓に森林や農地も広がっています。いわゆる市街地、そしてこの区画整理事業で誕生している住宅地、従来からある農村…。多様性というのでしょうか、地域の中には様々な要素が集まっています。そうそう、以前、ちょっと一緒に飲んだ兼業農家の方は、堅田の内湖を昔のように豊かな内湖にしたいとおっしゃっていました。内湖も重要な地域資源です。そのような環境保全の取り組みも、どこかで結びつきますね。それらの地域資源や活動を、うまくつないでデザインできると、より素敵な地域になるのでは…そのように思います。他所から観光客に来てもらう…というよりも、多様で豊かな地域資源とともに住んでいる方たち自身が、その地域資源を発見し、磨いて、ここに暮らすことの幸せを実感する必要があります。地域資源を活かした様々なプロジェクトや活動が生まれる可能性があります。

◾️堅田駅西口土地区画整理事業事務所でお暇して帰宅。少し庭の世話をしました。冬の庭は多くの植物たちが眠っているので、少し寂しいのですが、落ち葉を拾ったり、枯れた葉を取り除いたり、細々した仕事はあります。本当は、他にも冬の間にやっておかねばならない仕事もあるはずなのですが、にわかにガーデニング好きになっただけで、基本的な地域が足りません。例えばクリスマスローズ。我が家の小さな庭には、3箇所にクリスマスローズが植えてあります。本当は本格的に冬に入る前に、古い葉を消毒したハサミで切り取っておかねばならないのに、そのことを知りませんでした。きちんと新しく伸びてきた葉に日光が当たるようにする必要があるのです。それにも関わらず、「花はいつ咲くんだろう、もうそろそろじゃないのかな」とやきもきしていました。古い葉っぱをめくってみると、その下にきちんと蕾が育っていた。安心しました。