古民家カフェ

■棚田で有名な大津市仰木にある古民家カフェです。JR「おごと温泉駅」から山のほうに登って行ったところにあります。散歩やハイキングのつもりならば歩いていけると思います。仰木は少し標高の高いところにあります。こちらの古民家カフェ、「里山のDaidoko Lulu」さんです。女性の方が、ご実家を少しだけ改装してカフェを開業されています。同様の古民家カフェは、私の知る限り、この仰木にもう1軒あります。

■窓際のテーブルに座りました。もともとは、縁側だった場所です。というか、縁側にテーブルをおいておられるわけですね。窓からは、仰木の棚田が見えました。ほとんど、稲刈りは終わっています。その向こうには大きな住宅地があり、さらに向こうには琵琶湖の南湖がみえます。なかなか落ち着くお店ですね。こちらのカフェ、自宅近くにあるので家族と昼ごはんを食べに寄せていただきましたが、すでに4人の女性の皆さんがランチを楽しんでおられました。私が頼んだのは、こんなランチ。ハンバーグを中心とした献立ですが、小さなお皿や小鉢の副菜が素晴らしい。みんなとても美味しく身体に優しいお味がしました。ちょっと嬉しくなりますね。お米は、確か仰木で収穫された新米だったと思います。いろいろ忙しく気持ちが落ち着かない中、短時間ですが、ほっとした時間をいただくことができました。

■こういった古民家カフェ、街中にある京都や大津であれば町家と呼ばれる伝統的木造建築であれば多いと思うのですが、農村部での古民家カフェって、どれほどあるんでしょう。少し気になっています。先日も、三重県の伊賀にご実家のあるゼミ生と面談をしていたときに、最近、古民家カフェが近くに増えてきたと教えてくれました。その学生のご実家は農村部にあります。どういう世の中の動きがあるんだろう。古民家カフェというキーワードではなく、農家カフェとするともっと増えますね。古民家カフェにしろ農家カフェにしろ、どういう方達が、どうしてカフェを始められたのか気になります。

サシバを通して人がつながる。サシバを通して地域環境を捉え直す。

■サシバという渡り鳥がいます。タカ目タカ科サシバ属に分類される猛禽類です。人の手の加わった里山環境を繁殖地として、南西諸島から東南アジアにかけて越冬する渡り鳥です。サシバからすれば、農薬や化学肥料等を使わず、人の手が適度に加わることで、様々な餌になる動物がたくさん生息していることが望ましいということになります。サシバがやってくるということは、それだけ餌が豊富にあるということになるのでしょうか。サシバは、多様な生物が織りなす里山の生態系の頂点にいるのです。そのような意味で、里山の指標となる生物でもあるのです。NPO法人オオタカ保護基金では、サシバの生息環境や食性を以下のように説明されています。

サシバの生息地の多くは、丘陵地に細長い水田(谷津田)が入り込んだ里山環境である。また,樹林の点在する農耕地や草地、低山帯の伐採地を伴う森林地帯にも生息する。

主な食物は、田畑や草地、周辺の森林に生息するカエル類、ヘビ類、トカゲ類、モグラ類、昆虫類である。サシバは、見晴らしのよい場所に止まって獲物をさがし、地上や樹上に飛び降りて、それらを捕まえる。2009年に栃木県市貝・茂木地域で行った、巣に運び込まれたエサ動物に関する調査結果を左に示す。サシバは、里山に生息する様々な小動物を餌にしていることから、里山生態系の指標種と言われている。

■以下は、このサシバについての日本自然保護協会の説明です。記事のタイトルからもわかるように、絶滅危惧種でもあります。

絶滅危惧種・サシバはどんな鳥?(前編)

絶滅危惧種・サシバはどんな鳥?(後編)

■この投稿にアップした動画は、沖縄県宮古島市伊良部島で琉球泡盛泡に関するものです。普通、泡盛の原料はタイ米が用いられるのですが、この動画のメーカー「宮の花」さんは国産米を使って蒸留されました。栃木県市貝町の米です。伊良部島はサシバが越冬地に向かう際の中継地であり、そして里山と谷津田が広がる栃木県市貝町はサシバの繁殖地です。絶滅危惧種であるサシバを守っていくためには、生息地の環境を保全しなければなりません。サシバを通して、繁殖地と越冬地の人々が連携されたわけですね。「サシバが舞う自然を守りたい人々の思いが」つながったわけです。加えて、市貝町の農家も、サシバの餌となる生き物が豊富に生息できるように、里山の管理や谷津田の営農に取り組むことになります。農家の皆さんは、サシバを通して地域環境を捉え直しておられるのではないかと思います。そうすることで、谷津田で生産された米の付加価値を高めることができます。加えて、そのような付加価値が、農家の収入にも結びつくものである必要があります。最後のところ、農家を支援する制度が市貝町ではどうなっているのでしょうね。よくわかっていません。時間を見て、確認をしてみたいと思います。

■ところで、宮古島伊良部町の「宮の花」さんが蒸留された泡盛「寒露の渡利」、ネットで予約をしました。宮古島はサシバが越冬地に向かう際の中継地です。たくさんのサシバが空を舞うのだそうです。そのことを都島の皆さんは、「寒露の渡り」と呼んでいます。泡盛のネーミングはそこからきています。予約した泡盛がいつ届くのかはわかりませんが、非常に楽しみにしています。皆さんも、ぜひご予約ください。

シェアとオンラインのコーヒー店

■りりこさんは、東京にお住まいのお友達です。10年以上前のことになりますが、ネットを通して親しくなったブロガーの皆さんとのつながりの中で、りりこさんとも知り合いになりました。東京のまち歩きのイベントで、実際にお会いしたこともあります。普段は、NPOや地域づくりのお仕事、映画の上映会…様々な市民活動をされておられます(私の理解が正しければ、ですけど)。

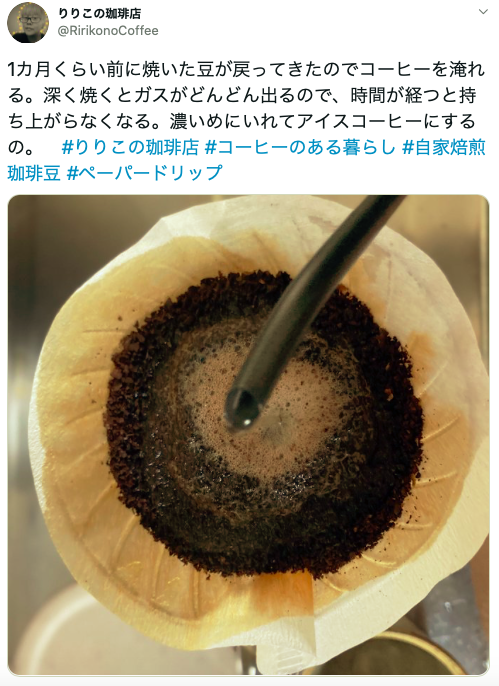

■今日は、Twitterでりりこさんの珈琲店のことを知りました。アカウントは「りりこ珈琲店」。どこでお店を開店されのかとお聞きしたところ、コーヒーはオンラインやイベントでの販売の珈琲店なのだそうです。しかも、コーヒーの焙煎もご自分でされています。もし、お店も焙煎も全部自前でとなると、それなりに大変ことになりますが、りりこさんの場合は、池袋にある焙煎店を9人の方達(店長)さん、そして複数の登録されている方達と、その焙煎機をレンタルされているのです。シェアコーヒー焙煎店ですね。しかもレンタルはお2人で。店長Aさんと店長Bさん。漫画家の藤子不二雄さんのようですね。毎週木曜日の夜だけの営業です。【so good coffee】という名前の焙煎店です。

■りりこさんのコーヒー店は、友人と焙煎機のレンタルをシェアして、ネットで宣伝してオンライン販売という形式です。りりこさん達の「思い」や「志し」を理解してくださる方達のイベントで販売されています。お金をかけずに、人とのつながりの中で、自分の思いを形にしていく。儲けることよりも、「思い」や「志し」を実現していくことを大切にされているわけです。ここには、いろいろヒントがあると思います。

■以下は、共同で店長をされている方のメッセージ。大切なことですね。転載させていただきます。フェアトレードと、安心・安全、オーガニックを大切にコーヒーを販売されておられます。

店内で自家焙煎したコーヒー豆を提供します。

【so good coffee】は、唯一無比のJBのようなFEEL SO GOODなテイスト+社会をちょっと良くするSOCIAL GOODなアクションで、毎日のコーヒーを心から楽しめるSO GOODなコーヒーに変えます。毎日のコーヒーは、誰も悲しませることなく楽しみたいですよね。

【so good coffee】が選ぶ生豆は、厳選されたフェアトレードや有機栽培など、しっかりトレースされたものしか使いません。ほんの僅かな販売量でも、サスティナブルな社会に寄り添います。もしあなたが旅行者なら簡単に想像できるでしょう。現地で生豆を洗う水を飲むのは、相当な勇気が必要です。さらに生豆は長い航海に耐えるため、JAS有機認証生豆以外はポストハーベスト(防虫剤・防カビ剤)で燻蒸されています。JAS有機認証生豆はポストハーベストが使われていないですが、その分カビやカビ毒のリスクが高くなります。しかし、焙煎するほとんどの生豆は、輸入された麻袋からそのまま焙煎機に投入されています。

【so good coffee】は焙煎前に欠陥豆を取り除き、汚れを落とすために温水で何度も洗い、綺麗に見やすくなった生豆から更に欠陥豆と取り除きます。安全で美味しい豆だけを焙煎するから、安全で美味しいコーヒーがであがります。焙煎技術は、(一社)日本焙煎技術普及協会、通称アームズの指導を受けた高い技術が保障します。

コーヒーを飲むとトイレが近くなる、飲み過ぎるとお腹を壊す・・・本当は汚れているからかもしれません。【so good coffee】は綺麗に洗った良質な豆だけを焙煎するから、安心して飲むことができます。苦いコーヒー、酸っぱいコーヒーも・・・深煎りでも焦がすことがないから決して苦くないし、浅煎りでも酸っぱくなくフルーティーです。これまでのコーヒーの常識は、本当に常識でしょうか。コーヒー本来の美味しさが味わえるアームズ式焙煎こそが、これからの本当の常識としてに広まることを願い【so good coffee】を始めました。

ぜひお試しください。毎日の自分のために、大切な家族と共に。プレゼントにもきっと喜ばれます。安全で、美味しくて、誰も悲しませることのない、みんなを笑顔にするコーヒー豆です。木曜の夜だけのお店です。

ミョウガとエビの炒め物

■狭い庭ですが、自宅でミョウガを育てています。そろそろミョウガができている頃かなと、青々としたミョウガの葉の下を覗き込むと、たくさんのミョウガでできています。土の中から少しだけ頭をのぞかせている状態が収穫時季です。花を咲かせてしまうと、スカスカになってしまいます。昨日は、かなりの数のミョウガを収穫することができました。

■たくさんあるので、まずはお向かいのお宅にお裾分けをしました。時々、野菜をいただくからです。facebookにミョウガをたくさん収穫したことを投稿すると、facebookのお友達が、ミョウガとエビを炒め、最後に醤油と紹興酒とかけるととても美味しいと教えてくれた。そのお友達も、中国のお知り合いから教えてもらったとのことでした。早速、夕食で作ってみました。皆さん、これ、とっても美味しいで。蒲鉾や薩摩揚げでも美味しいとのこと。この料理、日本の皆さんに広めたいな〜。ミョウガを油で炒めることに「…???」な方もおられるかもしれなませんが、ぜひ一度お試しあれ。簡単で美味しいです

「かねよ」のうなぎ

■ずっと自粛続きで、近所のスーパーに買い物に行く、週に1度ほど大学に行く以外は、自宅に籠っていました。やっと、気をつけながら気分転換に外食をしても良いかなという気持ちになり、大津市内のうなぎ料理店に出かけました。ウナギは絶滅危惧種であることから、自然保護、水産業…様々な立場から意見があることを承知しています。あまり自ら進んで食べることはしてきませんでした。昨年は、ほとんど食べていないと思います。食べていれば記憶に残るほど、我が家にとっては高級品です。おそらく今年は最初で最後になるだろうと、大津市内の大谷という場所にある高級うなぎ店「かねよ」に出かけました。

■店内はコロナ対策も万全で、相当気を遣っておられる様子でした。注文したのは、「極上きんし重」。おそらく来年もうなぎを食べることはないだろう…ということで、奮発してしまいました。まる1匹、お重の中にうなぎの蒲焼が入っています。そして、これが「かねよ」さんの特徴なのですが、うなぎの横に錦糸卵になる前のもの(出汁巻玉子状態)が乗っています。こちらのお店では、それを「きんし丼」「きんし重」と呼んでおられます。お店の説明によれば、元々は細かく刻んだ普通の錦糸卵をうなぎに添えていたそうですが、あまりに厨房が忙しかったため、だし巻き卵をそのままのせてお客さんに出したところ、人気が出てきたのでそのままになっている…とのことです。

■お腹いっぱいになり、満足いたしました。この満足感は数年間持続すると思います。

糠漬け

■糠漬けの記憶。一番古い記憶は、おそらく幼稚園の頃だと思います。だから、今から56年前のことになります。当時は、現在の北九州市小倉北区にある日本住宅公団の団地に暮らしていました。5階建ての1階。今も部屋の番号を覚えています。2215です。22号棟の1階の左から5番目の部屋…という意味になります。3Kの間取りでした。6畳が一間と4畳半の二間、そして小さなキッチン(K)です。ステンレスの流しの下には物が置けるようになっていた。我が家の糠漬けの定位置はその場所でした。

■私の記憶では、糠床は青の蓋のついた琺瑯の容器に入れられていたように思います。その琺瑯の容器の中に入れられた糠床には、何処かの家の糠床が加えられていました。そう聞かされていました。100年漬け続けてきた糠床です(百年床というらしい)。スーパー糠床ですね。糠床は、乳酸菌、酵母、その他の微生物の相互作用で生まれる芸術的な食品ですから、分けてもらった糠床で、我が家の糠漬けのレベルは随分向上したのではないかと思います。父は、その漬物を好んで食べました。特に、胡瓜の少し黄色くなりかけた酸味を増した古漬けが好きだったと思います(私は好きではなかったのですが…)。そうやって、子どもの頃は当たり前のように糠漬けが食卓にのぼっていましたが(同年代の皆さんのご実家でもそうだったと思う)、自分自身が糠漬けの食文化の技を継承することはありませんでした。ということで、飲みに行っても、自分の店で漬けたという糠漬けが出てきたりすると嬉しくなります。知人の家で出してもらったりすると喜んでいただきます。自宅で糠漬けをやっているという人は、相当減ってしまったのではないでしょうか。

■我が家では、浅漬けを自分の家で作る程度で、糠漬けはやったことがありません。ところが、最近、我が家にはこの写真のようなものが登場しました。「この袋がぬか床に!! ぬか漬け体験」と書かれてます。よくスーパー等でも売られていますね。食塩、昆布、辛子、刻み干し椎茸、山椒の入った炒糠と、米糠と乾燥ビール酵母、調味料(アミノ酸)からできた種糠、これで糠床を作るようになっています。調味料が入っているから、完全な糠漬けとは言えないかもしれません。だから「ぬか漬け体験」なのでしょう。でも、そこそこ美味しく食べられます。昨日は、糠床を混ぜて胡瓜と茄子と茗荷を漬けるように言われたので、自分でもやってみました。

【追記】

小倉は糠漬や、糠炊という魚料理(糠床の糠も使って魚を炊く料理)が有名です。もっとも、子どもの時、糠炊を食べた記憶がありません。どのような味なんだろう。このような小倉と糠漬けの歴史は、江戸時代や初めの頃まで遡るようです。ごく簡単にですが、こちらで歴史を確認できますね。小笠原忠真という信州から移封された殿様が、小倉で庶民に奨励したということのようです。ちなみに、茶人でもあり、小笠原家茶道古流を興した人物でもあります。

サンショウの佃煮

■仕事がちょっと大変な状況で、ブログを更新している精神的な余裕がありませんでした。日常の出来事の記録ばかりで、特別に役立つ情報発信をしているわけではないのですが、それでも覗きにきてくださる方たちがおられるので、ちょっと申し訳ない気持ちです。

■仕事がちょっと大変な状況で、ブログを更新している精神的な余裕がありませんでした。日常の出来事の記録ばかりで、特別に役立つ情報発信をしているわけではないのですが、それでも覗きにきてくださる方たちがおられるので、ちょっと申し訳ない気持ちです。

■さてさて、そういうわけでして、またまたちょっとした日常の出来事を。夕食の買い物をしに近くのスーパーに出かけると、サンショウの実を売っていました。今、サンショウの季節ですよね。ということで、一箱買って帰り佃煮にすることにしました。まず、枝から身を取り除きます。その後、できる限り実に残った軸も取り除きます。まあ、残っていても食べる時に困ることはないのですが、見た目のこともあるので根気よく軸を取り除きます。そして、疲れて、最後は「無理…もうええわ」と思えるまで取り除きます。その後、塩を少し入れたお湯で湯がきます。そして冷めた後、水・酒・醤油・みりんで佃煮にしました。こうやっておくといろんな料理に使えますし、サンショウの佃煮自体をご飯に乗せて食べても美味しいです。

「利やん」で原田先生と再会

■昨晩は今年度最後の教授会でした。まあ、いろいろ思うところあって大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。小一時間ほどで帰宅するつもりでしたが、暖簾をくぐると原田達先生がカウンターに座っておられたので、びっくりしました。長居をしてしまいました。原田先生は、今から4年前(うん?5年前?)にさっさと大学を退職されました。今年度の3月まで勤務できたけれど、いろいろやりたいこともあって退職されたのです。退職されるまでは、私にとっては職場の兄貴のような存在でした。退職されて、「利やん」で一緒に呑む機会もぐんと減ってしまいました。それまでは教授会の後、原田先生の「それじゃ、行きますか」とのお誘いに乗ってよく「利やん」でご一緒させていただいたものです。今日は、なんの打ち合わせもしていないけれど、偶然に「利やん」で先生と再会できました。非常に嬉しかったです。非常に嬉しいと思える兄貴(今は職場は関係ないけれど)がいてくれてとても幸せですね。原田先生、また呑みましょう。こうやってみると、ツルツルのおじいさんと、シロシロのおじいさんが、2人並んでいるな。

南部鉄器の鉄瓶で煎茶をいただきました。

■今日は自宅で事務仕事をして、夕方から梅田で他大学吹奏楽部の皆さんと会議です。会議の場所は、母校・関西学院大学の梅田キャンパス。なんとなく、「ホームカミングディ」みたいで嬉しい気持ちもどこかにありますね。それはともかく、昼間は自宅で仕事なので、少し気持ちにゆとりがあります。頂き物の上等な煎茶を楽しむことにしました。南部鉄器の鉄瓶は、以前勤務していた岩手県立大学から龍谷大学に異動する際、講座の先生たちから贈っていただいたものです。温度計も用意して、お湯が70度まで下がったことを確認をして煎茶に注ぎました(温度計、お酒の燗のためにも使うことがあります)。美味しい。時間はかかるけれど、心にはとても良いと思います。

ひさしぶりの「インデアンカレー」

■年末、いろいろ仕事が混んできてストレスが溜まったせいでしょうか、背中→肩→首→リンパの流れが悪くなり→内耳に悪影響といういつものルートでまたまたメニエール病が発症中です。軽度ではありますが、フラフラして少し気持ちが悪い状態です。本当に深刻になると、ひどい吐き気がして病院に運ばれるということもあるらしいですが(知人の話)、今のところそこまでは行っていません。ただ、フラフラし始めると仕事になりません。困りました。

■とはいえ、食欲だけはまだかろうじてあります。昨日は、大阪の福島にあるザ・シンフォニーホールで龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会が開催されることで、午前中の用事を済ませて午後から駆けつけました。大阪を通過することから、それならばと下車しで、阪急三番街にある「インデアンカレー」を堪能することにしました。「インデアンカレー」をいただくのであれば、万全の体調で臨みたかったのですが、仕方がありません。

■今年の1月に亡くなった母親が一人暮らしをしているときには、毎週、世話をしに通っていました。その時、大阪の街を通過するので、よく「インデアンカレー」をいただいて気合を入れていました。「インデアンカレー」をいただくと、あの介護真っ只中だった頃のことを思い出します。いろいろありました…。それはともかく、甘くその後に辛さが襲ってくるあの「インデアンカレー」の独特の味は、もちろん健在でした。ちょっとフラフラしながらも、美味しくいただきました。