「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会

■以下は、滋賀県のホームページからの引用です。

本県では、魚のゆりかご水田や環境こだわり農業など、琵琶湖と共生する本県独自の農業システムについて、「世界農業遺産(GIAHS)」の認定に向けた取組を推進し、強い農業づくり、地域活性化の契機にするとともに、この取組を県産物の高付加価値化や観光資源としての活用等につなげ、滋賀の農業を健全な姿で次世代に引き継いでいきたいと考えております。

これに関し、先般9月15日には、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会を、県、市町、関係団体の皆様とともに立ち上げました。この準備会は、多様な主体が連携のもと、「世界農業遺産」の認定に向けた取組の推進や、強い農林水産業づくりと活力ある地域づくりに向けての活動を行うこと目的としたものです。

また、9月24日には、「『世界農業遺産』認定をめざして キックオフ シンポジウム」を開催し、「世界農業遺産」の認定に向けた取組について県民の皆様に説明するとともに、準備会への入会申込みの受付を開始しました。準備会では、県民、民間団体、企業、大学、研究機関、地方公共団体など、「世界農業遺産」認定に向けた機運の醸成、情報の発信、申請内容の検討などに参画いただける方を以下により広く募集します。

ぜひ多くの方に御入会いただきたいと考えておりますので、お知らせします。

第6回「マザーレイクフォーラムびわコミ会議2016」

■8月20日の午前中は第50回「北船路野菜市」、午後からは第6回「マザーレイクフォーラムびわコミ会議2016」でした。この「びわコミ会議」、ここ3年ほどは毎年参加しています。今回は、午前中が「北船路野菜市」と重なったため、午後からの部である「びわこのこれから、話さへん?」だけの参加。今回の【開催テーマ】は、「恵み 味わい 暮らし つなぐ」で、開催趣旨は以下の通りです。

■8月20日の午前中は第50回「北船路野菜市」、午後からは第6回「マザーレイクフォーラムびわコミ会議2016」でした。この「びわコミ会議」、ここ3年ほどは毎年参加しています。今回は、午前中が「北船路野菜市」と重なったため、午後からの部である「びわこのこれから、話さへん?」だけの参加。今回の【開催テーマ】は、「恵み 味わい 暮らし つなぐ」で、開催趣旨は以下の通りです。

琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です。

びわコミの「びわ」は琵琶湖を指し、「コミ」は英語のコミュニティ(地域)、コミュニケーション(対話)、コミットメント(約束)の頭文字を指しています。

びわコミ会議は、運営委員会で設定されたテーマに基づき1年に1回開催しています。

びわコミ会議では、結論や合意を得ることに必ずしも固執せず、参加者の思いや課題を互いに共有することに主眼を置いており、お互いの考えの共通点や相違点を見出して、各自ができることを考える場となることを目指しています。

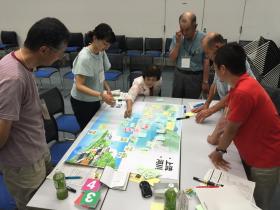

■午後のセッション「びわ湖のこれから話さへん?」では、様々なテーマに分かれてグループ・ディスカッションを行いました。地球研のプロジェクトリーダー奥田昇さんと、PD研究員の浅野さん、サブリーダーである京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さん、そして私で担当したのは、「びわ湖の恵みと人のつながり」をテーマにしたグループディスカションです。例年のことですが、私はファシリテーターを務めました。野洲川上流、甲賀市の丘陵地帯にある農村からお2人の農家の方が、そして米原市からはビワマスを切り口にまちづくりをされている女性がご参加くださいました。また、滋賀県外からですが、大阪の吹田にある関西大学社会学部から、なんと環境社会学を専攻する学生さんも参加してくださいました。

■それぞれの参加者の方たちには、まずは、ご自身の身の回りの自然の恵みについてご紹介をいただきました。それぞれ暮らしている場所は違いますが、共通することが見えてきました。それを次のようにまとめました。「体験が自然の価値を引き出す。体験することが恵みを伝える」。自然の「恵み」は、モノのようにそこに存在しているわけではありません。自然に「働きかける」ことで初めて確認できるのです。関心がなければ、いくら物理的に近い存在ではあっても、自然の「恵み」を身体を通して実感することはありません。また、そのような「恵み」の体験を世代を超えて継承していくことの重要性と難しさについても議論になりました。持続可能性に関連する問題です。できれば、子どもたちが「恵み」を体験できるような、周りの大人たちのさりげない関与が必要だと思いました。そのような体験により「恵み」の「刷り込み」が行われるわけですから。

■グループディスカションが終わった後、「楽しかった〜」とのご感想をいただきました。ファシリテーターとしては、とても嬉しいです。私自身も、楽しい時間を過ごすことができました。この「びわコミ」会議、特に何かを決定したりするわけではありません。開催趣旨にもあるように「参加者の思いや課題を互いに共有することに主眼を置いており、お互いの考えの共通点や相違点を見出して、各自ができることを考える場」を目指しています。琵琶湖や琵琶湖に流入する河川のことを真剣に思いつつも、「緩やかさ」や「間口の広さ」を担保しようとしている点が、とても素敵なことなのかなと思っています。

「社会貢献」という仕事

■大学教員の仕事には、①教育、②研究、③大学運営、④社会貢献の4つの領域があります。この4つの領域のどこに優先順位をつけるのか、また重み付けするのか、そのあたりは個々の教員によって様々ですし、違いや差異があります。私は、現在、研究部の部長という仕事をしていますから、③大学運営=龍谷大学の研究推進に関する様々なことで、かなりの時間とエネルギーを使っています。それと同時に、④社会貢献についてもできる範囲でではありますが、積極的に取り組んでいます。たまに、こういう③や④の仕事を「雑用」などと呼んで、そういう仕事を拒否しないにしても否定的に捉える人がおられます。私自身は、龍谷大学に勤務する以前、岩手県立大学という公立大学に勤務していたことから、③や④、特に④を「雑用」などと呼ぶことには、逆にかなり抵抗感があり「第3回 世界農業遺産プロジェクト推進会議」ます。私自身は、私立大学と地域社会とを結んでいくことは、これからの時代は特に、とても重要な仕事だと考えています。以下は、私が現在、地方自治体や財団等で就任している委員です。もちろん、年に1度しか開催されないものもありますし、逆に開催頻度の高いものもあります(詳しくは、このホームページにある「ABOUT-A」をご覧ください)。

●大津市(市民部自治協働課)「大津市協働提案事業審査委員会委員」(2016年7月〜)

●大津市(都市計画部)「堅田駅西口土地区画整理審議会委員」(2016年7月〜)

●大津市「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会 部会長職務代理者」(2014年8月〜)

●大津市「都市計画審議会委員」(2012年4月〜2014年4月,2014年4月〜2016年3月、2016年4月〜)

●滋賀県(農政水産課)「世界農業遺産プロジェクト推進会議アドバイザー」(2016年4月〜)

●滋賀県(琵琶湖政策課)「滋賀県よし群落保全審議会会長」 (2015年9月~)

●滋賀県(琵琶湖環境部・琵琶湖政策課)「マザーレイク21計画学術フォーラム委員」(2013年2月〜)

●滋賀県「滋賀県立環境科学研究センター評議員」(2012年4月〜2014年4月,2014年4月〜2016年3月、2016年4月〜)

●中津川市(教育委員会)「中津川市地域づくり型生涯学習実践講座講師」(2014年1月〜3月,4月〜2015年3月, 2015年4月〜2016年3月,2016年4月〜)

●公益財団法人 平和堂財団 「環境保全活動助成事業夏原グラント選考委員」(2014年5月〜)

■ただ、改めて「社会貢献」という言葉、少し「上から目線」の意味合いを感じてしまうこの言葉を使うことにも、これまた抵抗感があります。仕方がないので使っているところがあります。私という個人が「社会貢献」をしているというよりも、何かこういう仕事の場の中で勉強させていただいているという気持ちの方が強いからです。また、仕事を通して、様々な分野の方達との出会いがあり、その出会いがネットワーク化し、さらにはそのような複数のネットワークがつながっていく…そのような経験をさせていただくこ中で、貢献しているというよりも、不思議な力の中で生かされているように思えてならないからです。宮沢賢治の『春の修羅』の冒頭にある「序詩」の有名な冒頭部分と重ね合わせれば、「社会貢献」をしていると思いこんでいる自分なんて、そのようなつながりやネットワークの中に浮かび上がってくる、ひとつの現象であり、流動的で関係論的なものでしかありません。「ご縁」という関係の束の中で、「いま・ここ」の自分という幻影が生み出されているにすぎない…そのように理解できるのかもしれません。そう考えると、仏教的でもあります。

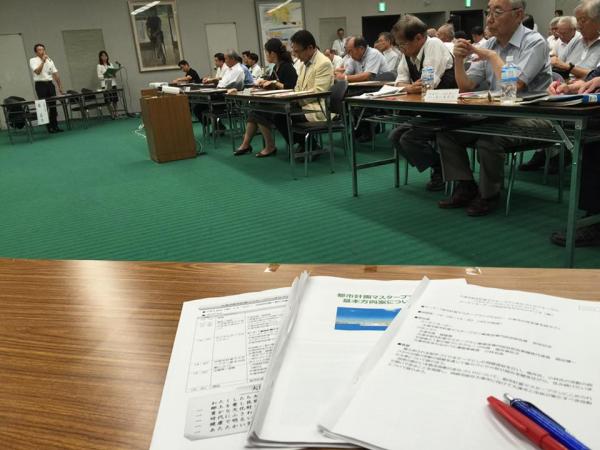

都市計画マスタープランまちづくり会議報告会

■先週の月曜日の話しです。世間は祝日でお休みでしたが、大学は15回授業確保・質の確保が厳しく問われているので、授業が実施されました。午前中の授業を終え、バタバタと午後から大津市役所で開催された都市計画マスタープランの催しへと移動しました。「都市計画マスタープランまちづくり会議報告会」です。授業が終わるのが12:35、報告会の開始が13:30、バスと電車で移動していると遅れることは確実だったのですが、知り合いの情報システムの課長さん(昨年度までは社会学部の教務課長さん)が瀬田駅まで、ご自身の車に乗せてくださり、なんとか開始時間に間に合いました。感謝、感謝です。ついでに、車の中では、私が担当している研究部の仕事関連の雑談もさせていただきました。みんな、話せばわかるやん…って感じなんですが、それはともかく、このエントリーでは報告会のことを。

■報告会には、一般市民だけでなく、様々なまちづくり団体や、大津市の越直美市長も参加されました。フロアからは鋭い良い質問や意見も出てきました。私の方も、楽しい・意味のある報告会にしようと「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」の部会長である京都府立大の宗田好史先生と進行にあたりました(私は「部会長職代理者」です)。うーん、今回の「仕事ぶり」はどうだったかなと…、手ごたえがはっきりしませんでしたが、報告会の議論の中身に共感したというメッセージを後日いただくことがてやきました。安心しました。また、報告会が終了した直後には、大津市内の中山間地域のひとつである伊香立の皆さんがお越しになりました。若い世代も巻き込み、活発に活動をされているご様子です。一度、伊香立に来て話しを聞いて欲しいとのことでした。地域づくり活動のお手伝いができることであれば、時間を調整して伺います。新しいご縁をいただきました。

■まちづくりには、「楽しい」・「うれしい」・「美味しい」が必要だと思っています。そのような要素や仕掛けの詰まった「場所」も必要だと思っています。そのような「場所」が、結果として人をつないでいくわけです。そのような「場所」から「創発的」に、面白い活動が生まれてくる可能性が高まるのです。この日は、そのような素敵な活動をされている皆さんからお話しを伺えました。ありがとうございました。

facebook「滋賀県農政課世界農業遺産推進係」のページ

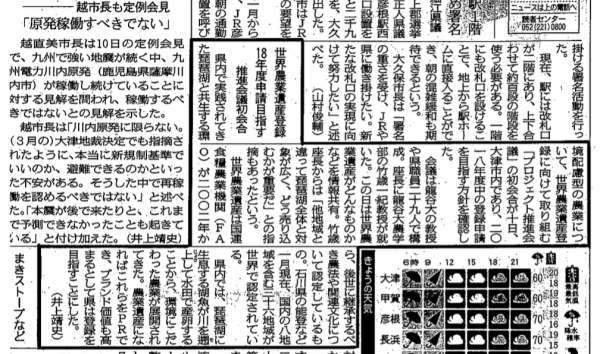

世界農業遺産プロジェクト推進会議

■昨日の中日新聞の記事です。この「世界農業遺産プロジェクト推進会議」に参加しました。私は、座長に就任された農学部の竹歳一紀先生と共に、私の場合はアドバイザーとして参加しています。申請は2018年度になりますが、それまで県庁の職員の皆さん、市町の関係者の皆さんと一緒に、しっかりと準備を進めていこうと思います。

■以下は、大学のホームページに掲載された記事です。昨年度、滋賀県と龍谷大学は包括協定を締結しました。単に包括協定を締結するだけでは意味がなく、それを実質化させていく事業に協働で取り組まねばなりません。今回の世界農業遺産に向けての取り組みが、そのような実質化に向けての第1歩になればと思います。また同時に、昨年度設置された農学部が滋賀県内の地域社会とより一層連携していくためのきっかけになればとも思っています。

血圧計

■2月2日の晩から血圧を測定して「わたしの血圧ノート」に記録しています。朝・晩と血圧を測定して記録を取るようにと、大学にある健康管理センターの医師から指導を受けているからです。血圧が高めなのです。以前、丁寧な禁煙指導も受けたので、今回も素直に指導通りに血圧を測って記録しています。昨日の晩まできちんと測定すると23回になるはずなのだが、実際には4回忘れてしまっているので19回ということになります。というわけで、まだ、習慣になるほどではありません。しかし、先日、東京に宿泊した時も持参して測定しました。

■2月2日の晩から血圧を測定して「わたしの血圧ノート」に記録しています。朝・晩と血圧を測定して記録を取るようにと、大学にある健康管理センターの医師から指導を受けているからです。血圧が高めなのです。以前、丁寧な禁煙指導も受けたので、今回も素直に指導通りに血圧を測って記録しています。昨日の晩まできちんと測定すると23回になるはずなのだが、実際には4回忘れてしまっているので19回ということになります。というわけで、まだ、習慣になるほどではありません。しかし、先日、東京に宿泊した時も持参して測定しました。

■この期間、宴会が2度ありました。宴会のあった晩、つまり酔って帰宅した後は血圧は下がっているのですが、翌朝はどんと上がってしまうのです。反対に飲まないと、あるいはごくわずかに抑えておくと、血圧は少しずつ下がる傾向が生まれます。それから大切なのは睡眠ですね。一昨日は溜まっていた疲れのせいか、夜の9時半には眠ってしまいました。朝起床したのは8時半。11時間程眠っていたことになります。しかもその日の晩は酒を飲みませんでした。すると昨日の朝は、血圧がグンと下がりました。上が126で下が77です。宴会の翌日だと、酒に加えて睡眠不足だからこのようなわけにはいきません。ちなみに、昨日の晩は、上が124で下が75でした。身体は正直だなと思いました。

■いろいろ調べてみると、血圧と睡眠は大変関係が深いようです。だから、睡眠障害を持っている人は血圧が高くなりやすいようです。さらに、高血圧は糖尿病とも関係しているといいます。年をとると、いろいろ気をつけないことが多くなりますね。写真は、自宅で使っている血圧計です。電池で動きます。

2016年 あけましておめでとうございます

中津川市の付知

▪︎この写真は、岐阜県中津川市付知の風景です。付知には、これまで4回ほど訪問しました。4回のうちの3回は中津川市市役所が取り組む事業のお手伝いで訪問しましたが、残りの1回は、個人的にといいますか、ちょっとした旅行気分で訪問しました。仕事のことについては、「こちら」をクリックしていただければ岐阜県関係のエントリーをお読みいただくことができます。しかし、個人的に訪問したときの写真を、そういえばアップしていなかったなと思い出し、その雰囲気だけでも伝えられたらと、気に入った写真をアップしてみました。これは、今年の7月に訪問したときに撮りました。この付知を中津川市役所の仕事として訪問することは、これからはあまりないと思いますが、個人的にはこれからも訪問できたらと思っています。

Googleマップ・ストリートビュー

▪︎26日(金)の晩に、フィリピン調査から帰国しました。今回の調査は、例えていえば、霧でモヤモヤしていた風景が少しスッキリ見え始めた…そんな感じでしょうか。それなりの成果があったと思っています。しかし、帰国をして現実の問題のなかに引き戻されると、そのような高揚感もどこかにいってしまいます。帰国した翌日、身体は疲れていましたが、老母の介護は待った無しです。妻と一緒に、母が入所している介護老人保健施設に向かいました。今回は運転を妻に頼みました。息子も一緒に母を見舞ってくれることになり、途中で合流しました。施設では、息子が母の話しを聞き(傾聴ボランティア?!)、私たち夫婦は、「家族交流会」に参加しました。施設を利用されている皆さんと、ざっくばらんに介護のことについてお話しをすることができました。介護の経験を、個人や家族のなかだけで抱えこむのではなく、こうやってゆるやかに共有することは大切だなと思いました。

▪︎夕方、施設を後にして帰宅する途中、息子と私たち夫婦で夕食をとることにしました。高速道路を途中で降りて、大阪市の福島区に行ってみました。息子のリクエストで「お好み焼き屋」さんを探しました。運良く、ちょっと個性的な「お好み焼き屋」さんをみつけることができました。お腹いっぱいになり、息子と別れて帰宅するためにコインパーキングに向かうと、写真のような車が停まっていました。おもわず「おお!!」と叫んでしまいました。Googleマップについている「ストリートビュー」という機能をご存じでしょう。街中を写した画像を見ることができます。この写真の車は、その画像を撮影するための車のようです。ストリートビューの画像は昼間なので、スタッフさんは、この日の仕事を終了して車をこのコインパーキングに駐車させたのでしょう。私の勝手な想像ですが、ストリートビューのスタッフさんは、仕事の疲れを癒すために、この福島界隈で飲んでおられるのだろうな…と思ったのでした。