第14回「龍谷大学餃子研究会」

■昨日は「龍谷大学餃子研究会」でした。第13回か第14回か…、曖昧であることに気がつきました。きちんと記録をとっていない時期があり、10回前後が曖昧です。まあ、それは良いとして、今回は2軒の餃子専門店で研究会を開催しました。「京GYOZA杏杏」と「餃子チャオチャオ」です。最近の京都では、餃子専門店と名乗るお店が増えてきました。京都は餃子消費量が全国4位らしいので、市民の餃子への関心や評価基準もかなりかなり高いのではないかと思います。そういう背景もあるのかな。

■昨日は「龍谷大学餃子研究会」でした。第13回か第14回か…、曖昧であることに気がつきました。きちんと記録をとっていない時期があり、10回前後が曖昧です。まあ、それは良いとして、今回は2軒の餃子専門店で研究会を開催しました。「京GYOZA杏杏」と「餃子チャオチャオ」です。最近の京都では、餃子専門店と名乗るお店が増えてきました。京都は餃子消費量が全国4位らしいので、市民の餃子への関心や評価基準もかなりかなり高いのではないかと思います。そういう背景もあるのかな。

■京都の「ミスター餃子」を京都餃子の最高峰と評価する私たちの基準からすると、今回のばあいは、後者のお店の方が私たちの好みだったように思います。後者の方のお店、大阪の一口餃子の会社の出店です。京都祇園の「泉門天」とも同じカテゴリーに入る餃子かなと思います。今回も、ビールとハイボールを呑みながら、餃子のみをひたすら頂きました。大変真面目な研究会です。ところで、副会長から教わったのですが、餃子の前に牛乳、食べ終わった後にリンゴジュースを飲むと、翌日に支障が出ない(息がニンニク臭くならない…)とのこと。ほんまかな…。試してみようと思います。

■私たちの餃子研究会では、京都以外の地域への遠征、海外への遠征(例えば香港)、さらには実習等の企画も考えています。実現したらいいな〜。餃子は奥が深い!!

ジューンベリーの収穫

◼︎我が家の小さな庭ではありますが、全面的に大改修した時、庭師さんと相談をしてジューンベリーの苗木を植えてもらいました。樹の名前にベリーと入っているように、実がなります。赤い実です。甘酸っぱい味がします。この実を我が家では、庭から収穫できる果実として楽しんでいます。昨年は、苗木が少し大きくなった程度だったので収穫できた量は少なかったのですが、今年はその苗木も大きく成長して、かなりの実を収穫することができました。

◼︎まだ実が青いうちから、鳥に食べられないようにネットをかぶせていました。そのよう鳥害?!を防御したこともあり、かなりの実を収穫することができました。とはいえ、少しだけですが、鳥にもお裾分けをすることにしました。収穫できた量はステンレスのボウルに2杯。予想以上に採れました。近ければ2歳の孫にもプレゼントしたいのですが、ちょっと離れています…。

◼︎結局、ジューンベリーは約2kgを収穫したのですが、そのうちの一部を、お隣の仲良しの5歳の男の子にお裾分けしました。また、冷凍にもしました。時々、ヨーグルトに乗せて食べようかなと思っています。残りは、小さな実から軸を外したりしてきれいに洗ってから、ジャムにしました。家にとってあった瓶を10個熱湯で消毒して、出来上がったジャムを瓶詰めしました。こういうのは、ちょっとスローライフっぽいかな。小さなジャムの瓶を、お隣の男の子にブレゼントすことができました。離れたとろこにいる孫にも、プレゼントしようと思っています。

京阪電車の「北船路」

■昨日は、ひさしぶりに総合地球環境学研究所研究所に行くことになりました。長い間取り組んできた研究プロジェクトも纏める段階に入り、この日は、プロジェクトの成果を纏める書籍の編集会議でした。私たちの本を出してやろうと、真正面から受け止めてくださった京都大学学術出版会からは、編集長のSさんと編集者のOさんがお越しくださいました。ありがとうございました。出版のプロであるお二人から、非常に有益なコメントや指摘をいただくことができました。文理融合というなかなか困難なプロジェクトですが、私たちの目指してきたことが、編集者のお立場からも評価していただけたようで、とりあえず一安心しました。本の中身ですが、「流域ガバナンス」のあり方を、地域の「しあわせ」と流域の「健全性」という概念から考えていくことになろうかと思います。午後にも編集会議が開催される予定でしたが、スムースに午前中だけで終了することができました。この編集会議の後は、編集作業に取り組む京都大学生態学研究センターの谷内繁雄さんと出町柳で昼食をとり、少しいろいろ書籍やプロジェクトの行く末に関して相談をした後、京阪を利用して帰宅することにしました。京阪電車の車内に乗ると、ひとつの吊り広告に目が止まりました。

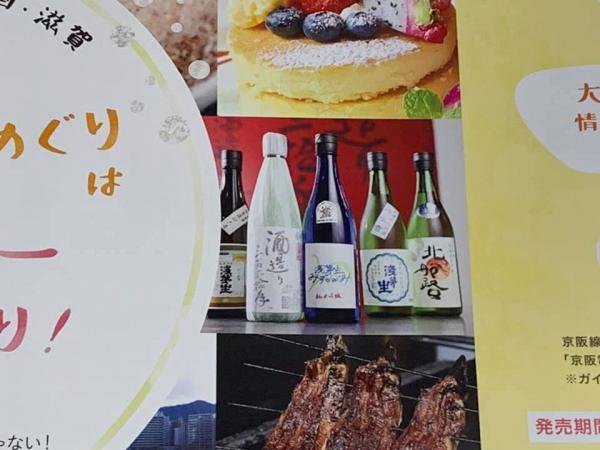

■「長寿の国 滋賀 醗酵めぐりはハッピーめぐり!」という企画です。京阪電車に乗って、醗酵食の名店を巡りましょう…という企画のようです。もっとも、醗酵とは関係のないお店も入っています。まあ、美味しいからいいか。それはともかく、ポスターをじっくり見ると、大津市丸屋町にある平井商店(万治元年、1658年創業)の日本酒が写っています。平井商店さんは、「浅茅生」という銘柄で有名ですが、その横に「北船路」も並んで写っていました。この「北船路」は、もう卒業していますが、私のゼミの学生たちが平井商店さんと比良山形蓬莱山の麓にある農村・北船路とをつないでプロデュースした日本酒です。酒瓶の一番右に並んでいます。瓶のラベルも全て学生たちがデザインしました。「北船路」を京阪電車の中で見つけることができて嬉しかったなあ。平井商店さん、ありがとうございます。

■京阪電車の「長寿の国 滋賀 醗酵めぐりはハッピーめぐり!」ですが、以下を情報をご覧ください。ぜひ、大津の醗酵食(日本酒、漬物、鮒寿司、味噌…)を買い求めながら散策なさってください。

https://www.keihan.co.jp/traffic/valueticket/ticket/hakkou/

https://www.keihan.co.jp/…/uplo…/2019-04-15_hakko-meguri.pdf

父の日のプレゼント2019

◼︎毎日でもありませんが、社会学には何にも関係ない個人的なことをアップしています。タイトルと齟齬がありますね。どうかお許しを。今回も、父の日にもらったプレゼントのことです。私には30歳を超えている娘と息子がいますが、きちんと社会人として頑張って働いてくれています。その子どもたちから、最近は毎年必ず父の日や誕生日にプレゼントを送ってもらっています。有難いことですね。

◼︎滋賀県大津に転居してから庭の世話をするようになり、最初は義務的なものでしたが、次第にガーデニングに目覚めることになりました。この季節、庭には蚊がたくさんいるのですが、蚊に刺されることにもめげずに毎日にわの世話をしています。写真は、そのようにガーデニングが生きがいになった私に、娘が贈ってくれたプレゼントです。手作りの芽切挟です。繊細な挟みのようで、なんでもバンバン切るわけにはいかないようです。果樹、園芸の芽摘み、盆栽の小枝切りのための鋏のようですね。例えば、庭に咲いている花を、室内の花瓶に生けたいな…というような時に、鋭い歯で綺麗に切ることができるのかなと思います。

「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」

◼︎現生人類は日本列島に約3万8千年前、朝鮮半島から到達したといわれています。しかし、ルートはそれだけではありません。大陸と陸続きだった台湾から沖縄へと北上するルートからも、その後に生まれたといわれています。国立科学博物館の「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」は、それを実証するための実験です。上の動画は、そのプロジェクトを紹介するものです。いよいよ、壮大な実験が始まります。以下は、動画の解説です。

最初の日本列島人は、3万年以上前に、海を越えてやって来たことがわかってきました。中でも注目すべきは、到達困難な沖縄の島々。彼らはいかにして大航海を成功させたのか? このプロジェクトはその謎を解くために、2016年に始動しました。

私たちが最終的に再現したいのは、沖縄ルートの最初の関門である、台湾→与那国島の航路。2019年に予定するこの本番の実験航海は、世界最大の海流黒潮を越え、遠く水平線の下に隠れる島へ向けて、3日間に及ぶタフな航海になるでしょう。これをやり遂げたとき、未知の世界に挑戦し切り開いていった、祖先たちの知られざる姿が浮かび上がってくるはずです。

◼︎台湾から与那国島を目指すわけですが、これまでの実験、草や竹の船では黒潮の強い流れに流されてしまい、与那国島に近づくことができませんでした。今回は、風や波の穏やかな日を選んで出発するようですが、200kmを2日かけて航行するとのことです。詳しくは、直接、公式サイトのプロジェクトの解説のページをお読みいただければと思います。でも、人類はなぜ未知の世界を目指すのでしょうね。この辺りは、人類の本質に触れることかなと思います。

◼︎私は、社会学を学んできましたが、どういうわけか人類進化や、約10万年前にアフリカでホモ・サピエンスが誕生し、 そこからユーラシア大陸、北アメリカ、南アメリカなど世界中へと広がっていた、いわゆるグレイトジャーニーの類の話が大好きです。ということで、この国立科博のプロジェクトにも注目しています。

龍谷大学吹奏楽部「サマーコンサート2019」

こんばんは!

サマーコンサートまで残り16日となりました!チケットぴあにて販売されているチケットは、残りわずかです。皆さまのご来場を心よりお待ちしております♪ pic.twitter.com/EN0FMLegrl

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年6月14日

◼︎龍谷大学吹奏楽部「サマーコンサート2019」が近づいてきました。滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール、6月30日、14時半開演(開場13時半)です。

「大津エンバワねっと」の授業

◼︎昨日の1限は、「大津エンパワねっと」の担当者会議、2限はの授業でした。「大津エンパワねっと」では、大津市の中央学区を中心とする中央区と、瀬田東学区、この2つの地域で学生たちが、地域の皆さんと一緒に活動します。中央地区では、地域の皆さんからのアイデアの提示もあり、一つのプロジェクトが進もうとしています。「われは町の子、居酒屋クラブ」と言うプロジェクトです。「高齢者の中でも特に男性を対象に、調理同好会を結成、簡単な調理・試食・飲み会をとおして参加者間の交流、心身の健康保持と社会参加の仲間づくりをめざす」プロジェクトです。昨日、学生の2人は、この中央地区のプロジェクトを盛り上げるためのアイデア出しのミーティングをした後、地域の皆さんとの会議のために提案資料を作成に取り組みました。このプロシェクトは、昨年度、「大津エンバワねっと」に取り組んだチームが生み出した成果とも連関しています。先輩から後輩へと、そうやって「エンパワの精神」が伝えられていけばと思います。

◼︎瀬田東学区の方は、この地域を担当する学生と担当教員が2人で、この地域の状況やこれから展開していくプロジェクトの方向性についてじっくり話し合いをしました。「大津エンパワねっと」は、「『学生の伸びようとする力』と『地域社会の自ら活性化しようとする力』を融合することで、相互に高めあうことを意図した教育プログラム」を目的に開始した教育プログラムです。その理念にうまく沿った形でうまく個々のプロジェクトが進んでいきますように。

◼︎3枚目の写真。「大津エンパワねっと(地域エンパワねっと)」も含む、社会学部の「社会共生実習」では別のプロジェクトも動いています。昨日は、社会共生実習支援室では、「伏見の食材を活かした特産品づくりと地域連携」の皆さんの授業も行われていました。ぜひ、こちらもお読みいただければと思います。私たち担当教員では、「大津エンバワねっと」を含めた「社会共生実習」に取り組むことで、以下のような力が身についてくるのではと考えています。高校生の皆さん、受験生の皆さん、保護区者の皆さん、進路指導の教諭の皆さん。引き続き「大津エンパワねっと」、そして「社会共生実習」にご注目ください。

・多様な人びととの交流をすることで協働する力がつく。

・身体を動かして「やってみる」から数値で測ることのできない能力が身につく。

・自分はなぜ大学で学んでいるのか、その学ぶことの動機が明確になる。

・創造性を生み出すためにトライ&エラーを繰り返すことで粘り強さが身につく。

サマーコンサートに向けての練習

こんばんは。

本日、サマーコンサート二部のゲストである谷口英治さんをお迎えし、合わせ練習を行いました。

プロのジャズクラリネット奏者の音色を聴き、部員一同 コンサートに向けてのモチベーションがさらに高まる時間となりました(^^) pic.twitter.com/k4tVOzK6Vj— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年6月12日

■龍谷大学吹奏楽部、6月末のサマーコンサートに向けて頑張っていますよ。12日はプロのジャズクラリネット奏者である谷口英治さんをお迎えしての練習でした。

卒論指導のこと

■昨日の3限は、1コマ、1時間30分をフルに使って1人のゼミ生の卒論指導を行いました。大学に入ってずっとスポーツ(いわゆる体育会のガチのスポーツ)をやってきたこともあり、彼は単位はきちんと取得しているものの、本を読むこともなく、あまり勉強することもない、そんな学生生活を送ってきたようです。その彼に火がつきました。

■彼は自分の地元の、「地域コミュニティー地域おこし協力隊ー行政」の関係に焦点を当て卒論の調査に取り組み始めました。地元に、自分の調査をサポートしてくれるネットワークを持っているというアドバンテージもフルに活用して、地域おこし協力隊員3人にたどり着き聞き取り調査を丁寧に行ってきました。昨日は、その報告をしてもらったのです。

■報告を聞いていて、とても面白いと思いました。指導していて、私自身が楽しいのです。自分で調査をしてみたいまあと思いました。だから時間があっという間に過ぎてしまいました。彼の報告を聞いていると、彼の調査している地域のイメージがリアルに浮かび上がってきます。こういう時は、良い指導ができます。彼が聞いてきた内容を丁寧に報告し、私が質問とコメントをする。そして、不足している点を指摘する。そのようなやり取りが1時間半。指導は、学生と教員の相互作用なのです。全ての学生に、このような指導ができれば良いのですが、そういうわけにもいきません。指導は相互作用ですから、私だけが空回りしてもうまくい気ません。彼は、今回の聞き取り調査をきちんと整理する作業に入りました。次の調査は、7月に実施する予定とのこと。調査に出かける前に、また指導と打ち合わせをすることになる。もちろん、現役のスポーツ選手としても練習を継続します。

内藤いづみ先生の講演会

■月曜日は、大宮キャンパスの実践真宗学研究科で開講されている高橋卓志先生の「社会実践特殊研究(D)」にもぐりで院生をしてきました。この日は、高橋先生が「モルフィネの魔術師」とよんでおられる在宅ホスピス医の内藤いづみ先生がゲストでした。

■臨床宗教師を目指す若い方たちに、高橋先生は「四苦の現場に身を置き発心する必要性」を語ってこられましたが、内藤先生は、次のようなに院生の皆さんに対して語りかけました。「死を目前とした方たちの臨床、『床』の意味はベッドということだけど、あなた達は本当にそこに身を置けるか。無理ではないか。死にいく方たちの『生』に誠心誠意どう寄り添うのか、そういう意味で臨『生』からではないのか」。若い実戦真宗学研究科の院生の皆さんがどう感じておられたか、私にはわかりません。

■内藤先生のご講演では、たくさんのパワーポイントで、たくさんの末期ガンの方と、そのご家族の「臨生」の様子を拝見させていただきました。プロの写真家が撮られた写真です。いずれの皆さんも、先生ご自身が医師として寄り添ってこられた方たちです。写真の中の方たちの「目線」がケアの中でどのように変化していくのかが、内藤先生の解説もありよくわかりました。末期患者の方たち目線からは、寄り添おうとする医師や看護師を気持ちとして受け入れているのかどうかがわかるのです。人間の最期の痛みは「身体の痛み」、「心のいたみ」、「魂のいたみ」、そして「絆のいたみ」の4つから構成されるが、医師として、このトータルな痛みにどう寄り添いケアしてされてきたのか、一緒に末期癌の患者さんのケアに取り組む看護師の方たちの役割の重要性、ケアの中での家族の関係の微妙な変化、そのようなことをたくさんお話くださいました。最後は、昨年の12月にご自身で看取られたお母様の事も。先生は、元気よくというか、パワフルにお話になるわけですが、その先生のお話の内容が心に沁みて、心の瘡蓋が剥がれてしまい不覚にも涙が出てきました。どうしても、自分の両親の看取りの時のことが脳裏に浮かんできてしまい、内藤先生のお話に重ね合わせてしまったからです。特に、10年前に末期の肺がんで亡くなった父の最期の時の様子が具体的に脳裏に浮かび上がってきました。

■そのほかにも、スイスで行われている安楽死のことについてもお話くださいました。この安楽死については、高橋卓志先生も一緒に現在の状況についてお話くださいました。とても難しい問題です。この日の講演会に参加されていたジャーナリストの萩尾信也さんは、個人主義、合理主義、プロテスタントの考え方が社会の根底に根付き、長い間議論を積み重ねてきたコーロッパに対して、それとは異なる日本の社会は果たして安楽死を受け止めることができるかどうかと問われました。とてもとても難しい問題です。萩尾さんは、最初は、安楽死と看取りを対極の対立と考えていたけれど、この2つは、人の最期の段階で、前者が死をサポートし後者が生をサポートするというアプローチ違いだけで対立しているものではないと思う…とも語られました。鋭いご指摘かなと思います。安楽死は、緩和ケアの究極にあるのではとも語られました。つまり、ヨーロッパでは、精一杯治療やケアをした上で、自己決定の象徴として安楽死を受け入れてきたのではないかとおっしゃるのです。以下は、高橋先生がご紹介くださった「NHKスペシャル『彼女は安楽死を選んだ』 」です。

■内藤先生はどのようなお考えなのか。先生自身は、最後まで、自分の命を生ききることをサポートする、トータルな人の最期の痛みに寄り添うことを仕事にされています。そのようなご自身のお立場を、内藤先生は「命のコンシェルジュ」とも表現されていました。萩尾さんが述べられた、安楽死のような「死のサポート」と「命のコンシェルジュ」による「生のサポート」の関係、まだ私にはよくわかりません。自分自身は、現在のところ、この「死のサポート」ということを受け止められないように思います。

■さて、このようなことをいろいろ考えている時、たまたまfacebookで次のような動画を拝見することができました。この動画の村松静子さんは、「訪問看護制度がまだなかった昭和61年、勤めていた病院を辞め、自宅で最期を迎えたい人のために在宅看護研究センターを設立された方です。これまでに最期を看取った人は3000人以上にのぼるそうです。村松さんは、「心の声を聞くことが、看護には絶対必要」と語っておられます。これは内藤いづみ先生が講演でおっしゃったトータルな痛みな寄り添うことの重要性と通じることだと思います。内藤先生は、末期ガンに苦しむ患者さんたちに対する看護師のケアの力のことを強く語っておられました。村松さんは「自らが主として最期までゆく」「その人らしく生きぬく」、そのサボートをするのが在宅看護の役目だとおっしゃっています。

【追記】■「NHKスペシャル『彼女は安楽死を選んだ』 」とも関連する記事です。難病の51才日本人女性が安楽死を選択するまで、彼女の言葉