「基礎ぜミナール」のこと

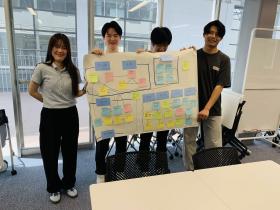

▪️木曜日の1限は、9時15分から「基礎ゼミナールA」です。今日は、先週の続き、「KJ法を体験する」です。KJ法とは、文化人類学者の川喜田二郎さん(1920年~2009年)が考案した、情報整理の手法です。先週は、「大学4年間をどのようにすごせばよいのか」をテーマに、ブレンストーミングをしてたくさんのポストイットカードに意見を書き出しました。そして、それらを分類整理するところまでやってみました。今日は、それを模造紙に配置し、貼り付け、意見のまとまりであるグループやポストイットカードの間の関係についても検討して、その関係を線や矢印で示しました。まあ、うまくできたかどうかは別にして、様々な情報を整理して、そこに論理の道筋をみつけるという経験はできたのかもしれません。

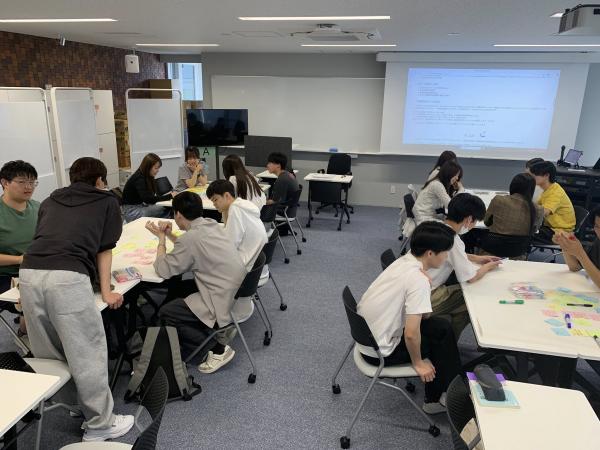

▪️「KJ法を体験する」の後は、ノートテイキングに関する取り組みも行いました。基礎ゼミナールのすべての28クラスで使用しているテキスト『アカデミック・スキルズ』の第2章「講義を聴いてノートを取る」に書かれていることに十分に注意して、そして自分なりの工夫も加えながら、全員が必修で履修している授業「社会学への招待」で実際にノートを取ってもらいました。この「社会学への招待」は3人の教員が担当していて、学生の皆さんは、それぞれのクラスに配属されています。ということで、教員別にわかれてお互いのノートを見せ合いました。それぞれのノートの優れているところを評価しあいました。高校までは、先生が黒板に書いた内容をそのままノートに書き写すだけの人がほとんどでしたが、今回は神経を集中させて、きちんと考えながらノートを取ることができたようです。ノートを考えながらきちんと取ることができると、講義をより興味深く聴くことができるようになりますし、講義の内容も記憶のなかに定着してきます。皆さん、頑張っておられました。

▪️2限にはさまざまな事務仕事の処理をして、午後からは「基礎ゼミナール」に関して、担当教員で懇話会を開催しました。FD活動の一環です。担当教員は全員で28人いますが、今日は忙しいなか都合をつけて約半数の教員が参加してくださいました。参加者は少ないだろうなと思っていましたが、予想を超えた参加があり嬉しかったです。

▪️今日の懇話会では、「基礎ゼミナール」のなかで、それぞれの教員が行なっている様々な工夫や実践を知ることができました。今日の懇話会ではそのアイデアを一定程度共有することができました。素晴らしいと思う工夫や実践については、お互いに学び合うことができます。素晴らしいと思うことは、真似をしたり、参考にしたりすることができます。それから、新カリキュラムのなかでの「基礎ゼミナール」の位置付け、4・5セメスターに開講される「公共社会学」との関係等についても、意見をいただくことができました。「公共社会学」を履修することの前段階として、「基礎ゼミナール」ではどのようなことをゆるやかな共通の目標として設定すればよいのか、もう少し考える必要がありそうです。付け加えれば、社会学を専門とする教員だけでなく、社会福祉学や他の分野を専門とする教員もいますから、このあたりのことについても、もう少し丁寧に教員間で工夫をしていかねばなりません。

▪️とはいえ、時々、こうやって懇話会を開催し、情報や意見を交換することで、良い意味での様々な微修正がかかり、カリキュラム全体に対しても貢献できるのではないかと思っています。今日は、ご多用のなか教務課職員の方も参加してくださいました。ありがとうございました。

淡海環境保全財団の「新たなヨシ群落保全プロジェクト」

▪️先日、淡海環境保全財団の職員の方が、取り組まれている事業の説明をするために、ご来校くださいました。たいしたことはできませんが、こちらの財団の活動のお手伝いをさせていただいています。取り組まれている事業ですが、以下のようなものです。地域ごとのヨシ群落に着目し、その「むかし」と「いま」を明らかにして、「これから」を描くとともに、具体的な整備手法を考え、参加者の皆さんがそれらを共有しながら保全に取り組む「新たなヨシ群落保全プロジェクト」になります。

▪️具体的には、次3つのステージでの活動になります。

第1ステージでは、ワークショップ①を開催し、ヨシ群落の過去・現在を学び、将来の姿を描きます。また、ヨシ群落の整備に使用するヨシ苗の親木を採取します。

第2ステージでは、ワークショップ②を開催し、ヨシ群落の造成方法を考えていきます。そしてヨシ群落の整備に使用するヨシポット苗づくりを行います。

第3ステージでは、刈取や植栽といったヨシ群落の整備を行い、ワークショップ③で、ふりかえり、今後の方向性についての話し合いを行います。

▪️これまで、ヨシ狩のボランティアなどの活動はありました。そのような活動はとても大切なことなのですが、一時的にヨシ群落にかかわるだけで、ヨシ群落の維持管理全体にかかわるわけではありません。今回の新しい事業は、時間をかけてヨシ群落の整備にかかわっていくことになります。このような活動がモデル事業としてうまくいけば、その後は、いわゆる横展開していくことで、行政だけでは維持できない作業、あるいは行政の管轄内ではないヨシ群落の整備が行えるようになるかもしれません。

▪️以上のご説明をいただいた際,第2ステージでヨシポット苗については、自宅や勤務されている会社で丁寧に成長させて、第3ステージのときに再び持ち寄っていただくことはできませんかねとお話ししました。そのほうが、ヨシ群落の課題をより一層「自分事」として感じることができると思ったからです。すると、さっそく「ヨシ苗のホームステイ」というアイデアにして計画に組み込んでくださいました。ご対応、ありがとうございます。淡海環境保全財団の取り組み、期待しています。

宇良関の始球式

▪️日本相撲協会とパ・リーグ6球団のコラボイベントです。大学が同窓である宇良関が、オリックスの試合で始球式をおこないました。プレイボールの前に、呼び出しの重夫さんが「ピッチャ~う~~ら~~」と大相撲のように呼び出しをされました。また、重夫さんは、バッター役の選手、キャッチャー役の選手の呼び出しもされました。お2人も、普通はない経験だけに、喜ばれているご様子でした。宇良関が投げたボール、少し力みすぎたのか、バッターの背中の方に。でも、このような始球式、なかなか見ることができないので、このブログにも記録に残しておこうと思います。

▪️宇良関、始球式にあたっては、オリックスの古田島成龍投手から指導を受けました。下の動画は、その時のものです。驚いたのは、宇良関が、大相撲場所中のインタビューの時とは真逆で、よくしゃべるし、しかもユーモアがあるということでしょうか。場所中は、よほど取り組みに集中されているのでしょうね。

久末航さんが、エリザベート王妃国際コンクールのピアノ部門で2位に入賞されました。

▪️私は2014年から、環境保全に取り組まれている市民団体や地域団体に助成させていただく、平和堂財団の夏原グラントの選考委員を務めてまいりましたが、わけあって、この春からは選考委員長を務めることになりました。そのことと連動して財団の理事も務めさせていただくことになりました。昨日は、その財団の理事会でした。この理事会で、理事長や理事の皆さんのスピーチの中に度々登場されたのが、ピアニストの久末航さんでした。それにはわけがありました。

▪️大津市出身の久末さんは、平和堂財団の芸術奨励賞を2013年に受賞されました。そして、2015~2017年の海外留学助成を受けておられたのです。平和堂財団は、文化、体育、児童福祉、環境、教育の5つの分野で助成事業を行っていますが、久末さんは文化の分野で助成を受けられました。その久末さんが、今回、5月末にベルギーの首都ブリュッセルで開催されたエリザベート王妃国際コンクールのピアノ部門で2位に入賞されたのです。このコンクール、チャイコフスキー国際コンクール、ショパン国際ピアノコンクールと並ぶ、世界三大コンクールのひとつといわれています。演奏されたのは、ブラームスの「ピアノ協奏曲第2番」でした。財団の皆さんも、今回の入賞を大変誇りに思っておられました。常務理事の方からは、久末さんにお祝いのメッセージを送ったところ、すぐにお返事があったということをお話しいただきました。素晴らしいですね。

初夏の庭

▪️朝、出勤前に短時間ではありますが、庭の植物を眺めたれ少し世話をすることは、私にとって癒しになります。「咲いてくれてありがとう」という気持ちになります。

▪️朝、出勤前に短時間ではありますが、庭の植物を眺めたれ少し世話をすることは、私にとって癒しになります。「咲いてくれてありがとう」という気持ちになります。

▪️1段目。アメリカアジサイ、正式名称はアメリカノリノキ(Hydrangea arborescens)。別名は、アナベルです。私はのこの別名の方で覚えています。まだ咲き始めです。ということで、淡い緑がかったライムグリーン色なのですが、最盛期になると真っ白になります。そして秋になると薄いベージュっぽい色に変化します。花が枯れても色の変化を楽しめます。そのアナベルの左側、ピンク色の花を咲かせているのはキョウカノコです。ふわっとしたかたまりに見えますが、非常に小さな、しかも可愛らしいピンク色の花が集まって咲いているのです。

▪️2段目の左側ですが、これはアカンサスです。春の終わり頃から花茎を上に伸ばして花を咲かせます。花が終わると大きな種ができます。その種子が落ちて、少しずつアカンサスの株が増えてきました。とても大きく成長するので、増えすぎるのは困りますが。右側は、ホタルブクロです。これは植えたものではなくて、勝手に生えてきたものです。ホタルブクロは庭のあちこちに生えてきます。庭の法面の一部には、このホタルブクロがちょっと密集しています。わざとそうさせてきました。他の雑草は抜いてもホタルブクロはそのままにしておいたのです。これから、たくさんの花をさかせてくれるはずです。地下茎による繁殖のはずです。増えすぎるのも困るので、花が終わったら少し面積を小さくしようかと思っています。

▪️3段目と4段目ですが、いずれもホームセンターで買ったペチュニアです。小さな苗から育ててきました。いま、たくさんのはなを咲かせくれています。梅雨に入る前に切り戻しをする必要があります。そうすることで、蒸れずに、夏場にこんもりとした感じで花を咲かせてくれるはずです。うまくいくかな。

はたして蚊に効果はあるのか。

▪️これを体につけてガーデニングすると蚊に刺されない…ということのようです。しかし、はたして効果はあるのでしょうか。私は、蚊にとても好かれています。人の血を吸いにくるのはメスの蚊のようですが、彼女たちが子孫を残すためにガーデニングをしながら卵を産むための栄養としては血を提供しています。ということで、いつもは蚊取り線香(太巻き)に焚いています。それに加えて、このオニヤンマが活躍してくれることを願っていますが、やはり、「どうなんやろうね…」という気持ちになります。

▪️この蚊よけのオニヤンマについて、Facebookにも投稿したところ、様々なコメントをいただきました。そのうちのひとつは、こういうコメントでした。「発売されてから数年かけて、色々なものを集め、キャンプ場でも庭でも、幾つもぶら下げていますが、効果がどれほどのものかわかりませんが、普段から刺される人はやはり刺されます」。あら残念です。でも、「窓際のカーテンにぶら下げています。効果大。蚊やガガンボみたいな虫が部屋に入って来ようとしなくなりました」というコメントもいただきました。どうなんでしょうね。そのうちに試してみます。

KJ法

▪️木曜日の1限は、1回生の「基礎ゼミナールA」です。今日は、1人の学生さんが体調不良で欠席でしたが、あとの皆さんは元気よくグループワークに取り組みました。場所は、聞思館4階の「社会学部プロジェクトワークルーム」です。今日の授業の目的は、KJ法を経験してみることです。テーマは、「大学4年間をどのようにすごせばよいのか」です。

▪️研究や勉学だけでなく、サークル活動等の課外活動、アルバイト、ボランティア、旅行、趣味、インターンシップ、就職活動、恋愛、ファッション、お酒のこと…多岐に渡ります。もちろん、未成年ですから飲酒は御法度ですが、社会人になって円滑にコミュニケーションができるようにお酒も一定程度経験しておきたいということのようです。ちょっと、昭和のおじさんっぽいですけど、そういうことも気にしているのですね。

▪️さて、来週の基礎ゼミナールAですが、KJ法のグループワークを完成させることに加えて、もうひとつ。学校という制度のなかで長年の習慣のようになっている「先生が黒板に書いたことを、頭を使わずにただノートに書き写す」的なノートテイキングからぬけだしてもらうことが目標になります。そのため、共通テキスト『アカデミック・スキルズ』のノートテイキングの章を各自で復習し、そこに書かれている内容に各自の工夫も加味し、全員が必修で履修している「社会学への招待」の授業でノートテイキングしてもらいます。来週は、そのノートを持参して、グループワークに取り組みます。

▪️それから、前期の後半から後期にかけて、共通テキストとは別に教育社会学者である本田由紀さんの『「日本」ってどんな国?』を2冊目のテキストとして精読していきます。『アカデミック・スキルズ』とクロスさせながら、加えて、各自でも関連情報を収集して、要約、情報化、グループディスカッション、プレゼンテーション、レポート作成等に取り組んでもらう予定になっています。龍谷大学独自の行動哲学「自省利他」の考え方を反映した「Less Me, More We」(あなただけの世界から、私たちを想う世界へ)という呼びかけに反応できる大人になっていただきたいと思います。

▪️ところで、今日は、この「社会学部プロジェクトワークルーム」に設置されている情報システムも少し使って授業を行いました。最新の情報システムです。でも、使っているのが67歳の前期高齢者のおじいさんなので、この情報システムの持っているポテンシャリティをうまく使えていません。ということで、情報システムを管理している管理課に、この教室に設置されている簡易版のマニュアルだけでなく、もっとしっかりしたマニュアルもいただけないかとお願いにあがりました。「宝の持ち腐れ」にならないように、できるだけ多くの教職員さんそして学生さんたちと、もっと「使い倒せる」ようになりたいと思います。

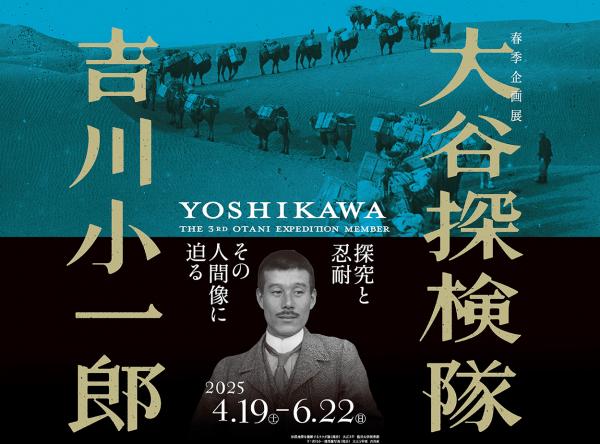

春季企画展

▪️龍谷ミュージアムの春季企画展「大谷探検隊 吉川小一郎―探究と忍耐 その人間像に迫る―」の会期の終了日が近づいてきました。私、まだ観覧できていません。急がねば。龍谷大学の教職員、学生の皆様はもちろんのこと、一般の皆様もぜひ御来場ください。社会学部の学生の皆さん。せっかく学部が深草キャンパスに移転したのだから、ぜひ龍谷ミュージアムでいろいろ学んでください。学生証を提示すれば無料になりますのでね。

深草キャンパスのカラス

▪️研究資料の読み込みで、一昨日の日曜日と昨日の月曜日、連続して出勤しました。昨日は、学生さんの面談だけで授業がありませんでした。とはいえ、昼からは学会費や固定資産税を納付するために、早めに帰宅しました。仕事の続きは自宅で行いました。

▪️さて、授業はないのですが、事務的な仕事を若干やらなくてはいけません。また、紫英館の2階にあるメールボックスまで郵便物を確認しにいきました。写真の煉瓦色の建物がその紫英館です。大学経営に関わるけれども、学生さんたちが直接関わることのない部署のオフィスが、この建物の中にあります。3階以上は研究室です。この建物に研究室のある教員は良いのですが、私たち社会学部の教員の研究室からはメールボックスまで離れているので、歩いていかねばなりません。ちょっと面倒臭さもあります。郵便物や連絡等の書類が何もなくメールボックスが空っぽの時は、少しがっかりした気持ちになります。せっかく歩いてきたのに、と思うわけです。でも、おかげで腰につけた歩数計の数字が伸びることになります。健康のためには良いなと思うようにしています。

▪️で、昨日、メールボックスを確認して研究室に戻るときのことです。やたらとカラスが鳴くのです。舗装された道ではなく、芝生の中を歩いて樹木に近づいたからでしょうか。3羽ほど確認できました。そして、よーくみるとカラスの巣がありました。やかましいほど大きな声で鳴いたのは、警戒されていたんですね。写真でいえば、カラスがとまっている枝の少し下のところ、枝がわかれているあたりにカラスの巣がありました。ずいぶん大きな樹木です。樹種は、私にはよくわかりません。なんでしょうね。おそらく、キャンパスがここに設置された1960年頃に植樹されたのではないかと思います。ちがうかな。わかんない。これから、このカラスの巣の様子を時々観察することにします。

応援していますよ〜。

▪️龍谷大学吹奏楽部の部長を務めていたのは2023年度までですが、引き続き、吹奏楽部の活動を応援していますよ~。Xへの吹奏楽部の投稿をシェアさせていただきました。大阪万博の大屋根リングの上でも演奏されたんですね。しかも「ギネス新記録」なんだ。おめでとうございます。

こんにちは!

5月11日(日)に大阪・関西万博会場内で開催されたブラスエキスポにて、大屋根リング上で「最大のマーチングバンド」として1万2千人で演奏し、見事ギネス世界新記録を達成いたしました㊗️🎊

万博会場内の催しも多くの人で賑わい、とても楽しい1日を過ごすことができました! pic.twitter.com/AlwCBXSdQj— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) May 20, 2025