今日は滋賀県庁

■昨日は大津市役所でしたが、今日は滋賀県庁です。琵琶湖環境部のいくつかの課に用事がありました。県庁は昼からでしたので、昼食は大津駅前の「ラーメンひばり」へ。いつもこのお店では「汁なし担担麺」を注文しているのですが、今日はラーメンにしました。「まろやか魚介・全部のせ」。まろやかな鶏スープと魚介のダブルスープ。全部のせなので、味玉と肉増し。美味しくいただきました。こちらのラーメンは、「全部のせ」といっても、私のようなおじさんでも大丈夫な量です。しかも、仕事が細かいというか、ここのラーメンはとても繊細です。見た目も美しい。濃醇な鶏のスープの安定した味をベースに魚介の出汁から作ったスープがアクセントを加えます。そのスープが、細麺によく合います。

■昨日は大津市役所でしたが、今日は滋賀県庁です。琵琶湖環境部のいくつかの課に用事がありました。県庁は昼からでしたので、昼食は大津駅前の「ラーメンひばり」へ。いつもこのお店では「汁なし担担麺」を注文しているのですが、今日はラーメンにしました。「まろやか魚介・全部のせ」。まろやかな鶏スープと魚介のダブルスープ。全部のせなので、味玉と肉増し。美味しくいただきました。こちらのラーメンは、「全部のせ」といっても、私のようなおじさんでも大丈夫な量です。しかも、仕事が細かいというか、ここのラーメンはとても繊細です。見た目も美しい。濃醇な鶏のスープの安定した味をベースに魚介の出汁から作ったスープがアクセントを加えます。そのスープが、細麺によく合います。

■腹ごしらえをした後、琵琶湖環境部へ。なんといいますか、ちょっとアウェーな雰囲気を感じつつ?!、そういう職場の雰囲気の中で、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトに関連する案件の相談を、長年お付き合いのある職員Mさんにさせていただきました。お忙しい中、貴重な時間をとっていただきました。もっとも、Mさんは途中で部長室に行く用務が発生されたようで、相談は一時中断。定時退庁の後に、時間をとってくださることになりました。ありがとうございます。そのあとは、別の課で、琵琶湖環境部が所管されている「マザーレイク学術フォーラム」や「滋賀県ヨシ群落保全審議会」関連の書類を提出し、平湖・柳平湖での春からの調査に関する打ち合わせを若手職員の方と一緒に行いました。この調査も、総合地球環境学研究所の研究プロジェクト関連の調査です。現在、平湖・柳平湖の環境再生のお手伝いをしていますが、圃場整備や河川改修、そして琵琶湖総合開発が行われる以前の平湖・柳平湖の環境は、今とは全く異なっていました。そのことを、「つながり再生構築事業」に関わる中で、地元の皆さんにいろいろお話しをお聞かせいただきました。

・暮らしが内湖とともにあったこの地域の文化を次世代に継承していくために、身の丈にあった(自分たちで維持管理ができる)ビオトープがつくりたい。

・ 昔は、農作業にいくときに必ず内湖を通った。今は、暮らしと切り離された遠い存在になってしまっている。ビオトープは集落のそばにつくりたい。

・ 現在、内湖の維持管理の作業が大変。維持管理することが、少しでも集落にとって経済的プラスになるような仕組みをつくりたい。/

・かつては、内湖に釣にくる人たちを対象に、駐車場やマッチの販売等をしてこずかいを稼いでいた。励みになっていた。

・ラムサール条約の関係で、全国から子どもたちがやってきて、田舟に乗ったり、淡水真珠やイケチョウガイをみてとても感動していた。このような感動を地元の子どもたちにも味合わせたい。

・ 50歳ぐらいから下の人たちは、田舟の艪をこいだ経験がない。河川改修、圃場整備等で、水路で移動することがなくなってしまったから。艪こぎの競争とかできたら、盛り上がるのでは。田舟を使った遊びもできたらいい。

・夢を実現していくためにも、ひとつひとつ取り組みの成果や効果を確認していく必要があるのでは。

■総合地球環境学研究所の私たちの研究プロジェクトでは、このような地元の皆さんの思いを実現するために、何ができるのか、いろいろ検討をしていますが、そのうちの一つして、かつての内湖の水辺環境がどのように認識されていたのか、その水辺環境をどのように利用・活用していたのか、年配の皆さんの「体験と記憶」の中にある内湖に関する語りを、圃場整備や琵琶湖総合開発前に測量された地図に落として行く…そのような調査です。そのような一人一人の内にある内湖にある「体験と記憶」を「見える化」し、地域で共有できるような地域資源にして行くことがこの調査の目的です。春から始まるこの調査の進捗状況、そのうちにこのブログでお知らせすることができるのではないかと思っています。

【追加】■トップの写真ですが、本文とは特に関係ありません。浜大津港から撮った比良山です。iPhoneのカメラでは小さくした写りませんが、肉眼ではもっと大きく見えます。

「都市計画マスタープラン」と「うまいトンカツ」

■昨日の午前中は大津市役所で第124回都市計画審議会が開催されました。審議案件は2つありましたが、そのうちの1つが「都市計画マスタープラン」に関するものでした。2014年8月から委員を務めてきた「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」では、部会の委員の皆さんと一緒に深い議論を行ってきました。また、市民の皆さんと一緒にフォーラム、シンポジウム、ワークショップ等にも参加してきました。相当の時間と手間をかけてきましたが、これからの「人口減少社会」に相応しい「都市計画マスタープラン」(案)がやっと完成しました。今回の都市計画審議会では、この(案)をお認めいただき、あとは市長に答申するだけの段階まできました。とりあえず、一段落です。事務局の皆様、ご苦労様でした。特にマスタープランをご担当され、真摯に取り組まれた職員の皆さんには、心よりお礼を申し上げたいと思います。お世話になりました。

■昨日の午前中は大津市役所で第124回都市計画審議会が開催されました。審議案件は2つありましたが、そのうちの1つが「都市計画マスタープラン」に関するものでした。2014年8月から委員を務めてきた「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」では、部会の委員の皆さんと一緒に深い議論を行ってきました。また、市民の皆さんと一緒にフォーラム、シンポジウム、ワークショップ等にも参加してきました。相当の時間と手間をかけてきましたが、これからの「人口減少社会」に相応しい「都市計画マスタープラン」(案)がやっと完成しました。今回の都市計画審議会では、この(案)をお認めいただき、あとは市長に答申するだけの段階まできました。とりあえず、一段落です。事務局の皆様、ご苦労様でした。特にマスタープランをご担当され、真摯に取り組まれた職員の皆さんには、心よりお礼を申し上げたいと思います。お世話になりました。

■「都市計画マスタープラン」の完成により、まちづくりのスタート地点に立つことができました。スタートはこれからです。絵に描いた餅…のようなマスタープランでは意味がありませんから。この「マスタープラン」を上手に活用しながら、地域ごとの、切実で具体的な個別の問題を解決していくために、実際のまちづくりの活動を始めなければなりません。「人口減少時代」には税収が低下し、これまでと比較した場合、相対的に行政サーピスは低下していくことになります。そのため、地域社会の中に「共助の仕組み」をどのように作っていくのかが重要になってきます。都市計画部だけでなく、市民部、福祉こども部、保健部、産業観光部…といった様々な部署間連携による、「共助の仕組み」づくりへの支援が必要になってくるでしょう。私も、大津市民として、大津市にある大学の教員として、そのような「共助の仕組み」づくりに関わっていけたらと考えています。

■審議会終了後は、大津市社会福祉協議会から大津市役所に出向している植松美穂さん(龍谷大学社会学部卒業生)と、市役所前の「とんかつ棹」へ昼食を摂りに行きました。「1人ではトンカツ屋さんには入れない…」という植松さんのご要望にもとづき、爺やの私が付き添ったという形になりました。トンカツデート⁈が実現したわけです。植松さんとはひさしぶりにお会いしまたが、「とんかつ棹」もひさしぶりでした。このお店のトンカツ、相変わらずの美味しさでした‼︎ 豚肉の肉質がかなり上等なんですよね〜。また、トップ写真のトンカツの断面を見ていただいてもわかるように、抜群の火の通し方なんです。植松さんは、ヒレカツ定食を、私はロースカツ定食のキャベツ大盛り・ご飯小盛りをお願いしました。植松さんとは、以前、大津駅で出会い、そのまま彼女を拉致して(本人の許可を得て)いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」に連れて行ったことがあります。「また、連れていってください」ということで、「利やん」での再会を約束しをして、私は瀬田キャンパスに向かいました。午後からの研究部の会議…。こちらもあと1ヶ月半です。頑張ります。

またまた雪

■昨日は、私が担当している「地域社会論II」の試験でした。試験は2限でしたが、出版社に校正した原稿をPDFにして返送するため早めに出勤しました。無事に校正を送り、試験の監督をしていると、またまた雪が降り始めました。朝から、facebookの「友達」の皆さんの投稿を見ていると、滋賀県内、湖東は野洲川以北、湖西は和邇以北は大雪が降って大変だったようです。琵琶湖でいえば、北湖に面している地域に降雪があったようです。

■昨日は、私が担当している「地域社会論II」の試験でした。試験は2限でしたが、出版社に校正した原稿をPDFにして返送するため早めに出勤しました。無事に校正を送り、試験の監督をしていると、またまた雪が降り始めました。朝から、facebookの「友達」の皆さんの投稿を見ていると、滋賀県内、湖東は野洲川以北、湖西は和邇以北は大雪が降って大変だったようです。琵琶湖でいえば、北湖に面している地域に降雪があったようです。

■2限の試験監督を終えて、今度は滋賀県庁に移動。14時から16時15分頃まで農政水産部の職員の皆さんと一緒に「世界農業遺産推進会議」。アドバイザーとして出席しました。今回で7回目になります。滋賀県の主張をよりストレートにかつクリアに伝えていくためには、まだ工夫と努力が必要ですが、議論は少しずつではありますが着実に前進しているように思いました。農政水産部の皆さんとの会議を終えた後は、滋賀県庁の琵琶湖環境部琵琶湖政策課に移動、総合地球環境学研究所のプロジェクトの仲間も集まり、琵琶湖政策課の職員の方と、草津市の志那町にある内湖、平湖柳平湖の再生と地域づくりの活動について協議を行いました。

■この志那町にある平湖柳平湖には、琵琶湖政策課の「つながり再生モデル事業」を通して職員の皆さんと何度か通わせていただきました。その「ご縁」で、総合地球環境学研究所のプロジェクトのメンバーたちも、ここに通って調査を開始することになりました(私のばあいだけではないと思いますが、「ご縁」ってとても大切ですね)。もっとも、私自身は大学の研究部長の職務で忙しく、ここしばらくプロジェクトのメンバーの支援ができていませんが、来年度1年間は龍谷大学の国内長期研究員に就任し、授業はもちろんのこと学内行政の仕事も全て免除され研究に専念することができるようになることから、来年は平湖柳平湖に通って志那町の関係者の皆さんと一緒に、この内湖の再生に関わる研究調査に力を注いで行きたいと思っています。

■会議を終え大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に顔を出し、仲良しの常連の皆さんとしばし交流してから帰宅しました。大津駅前のあたりは大した降雪ではありませんがしたが、JR湖西線に乗り最寄り駅に近づいてくると、かなり降雪しているではありませんか。朝とは大違いです。自分が住む住宅地もすっかり雪で白くなっていました。またまた雪…雪かきをしなくてはいけません。私の住んでいる所は、まだましです。湖西でも高島市などは、知り合いの方のお話しだと70cm近い積雪があったようです。滋賀県も北半分は雪国に近い気候だと思います。雪国で暮らしていくのは大変です。

■しかし、雪がしっかり降ることは琵琶湖の環境にとってはとても大切だと言われています。春になると、山の雪解け水が琵琶湖に流れ込みます。その雪解け水にはたくさんの酸素が含まれています。また、琵琶湖の湖水よりも温度が低く密度も濃い「重い」水であることから、琵琶湖に流入した雪止め水はそのまま琵琶湖の湖底に滑り込んで行きます。こうやって琵琶湖の底に酸素が供給されるのです。琵琶湖の湖底から酸素がなくなってしまうと、底生動物が死んでしまうだけでなく、湖底の泥の中に酸化して溶け込んでいる物質が還元されて水中に溶出し、琵琶湖の水質や生態系が元に戻れないようになってしまう可能性があります。大きな暮らしからすれば、雪は面倒な存在でしかないかもしれませんが、琵琶湖の水質や生態系の保全という観点からすれば、雪の評価も変わってくるように思います。

大津市伊香立で研修会

■今日の午前中、大津市の伊香立の自治連合会が主催された研修会「伊香立の未来を語ろう~人づくり、まちづくり、未来づくり~」で、講演会の講師と、座談会でのファシリテーターを務めました。思っていた以上にたくさん地域の皆さんがお集まりくださり、楽しく有意義な時間を過ごすことができました!!前半では、「地域づくり」における「場づくり」と「関係づくり」の大切さ、「地域づくり」の中で「地域の幸せ」をどのように”醸していく”のか…まあ、そのようなことについて、お話しをさせていただきました。後半の座談会では、40歳前後の若手の男性2人、60歳代の男性2人、女性1人に会場の前の方に用意した椅子に座っていただき、皆さんの前で地域の魅力や課題について、それぞれ思っておられることを語っていただきました。結果としてですが、私の講演の内容ともうまく話しが噛み合い、有意義な時間を皆さんと持つことができました。

■今日の午前中、大津市の伊香立の自治連合会が主催された研修会「伊香立の未来を語ろう~人づくり、まちづくり、未来づくり~」で、講演会の講師と、座談会でのファシリテーターを務めました。思っていた以上にたくさん地域の皆さんがお集まりくださり、楽しく有意義な時間を過ごすことができました!!前半では、「地域づくり」における「場づくり」と「関係づくり」の大切さ、「地域づくり」の中で「地域の幸せ」をどのように”醸していく”のか…まあ、そのようなことについて、お話しをさせていただきました。後半の座談会では、40歳前後の若手の男性2人、60歳代の男性2人、女性1人に会場の前の方に用意した椅子に座っていただき、皆さんの前で地域の魅力や課題について、それぞれ思っておられることを語っていただきました。結果としてですが、私の講演の内容ともうまく話しが噛み合い、有意義な時間を皆さんと持つことができました。

■伊香立は、琵琶湖のJR湖西線堅田駅から鯖街道に向かって坂道を登っていく途中、真野川上流の丘陵一帯に広がっている地域です。堅田まで自家用車で移動すれば、大阪にぎりぎり通勤することが可能な地域です。40歳の男性の方にお聞きすると、同級生は、かつて伊香立には50人いたけれど、今は10人しかいないというとでした。ぎりぎり大阪に通勤できるから10人残っているのか、ぎりぎりで大変だから40人が伊香立から出ていったのか。これは両面ありますかね。でも、そのような中で、若い世代の皆さんが、面白いことに取り組み始めました。

■若い人たちの人数が減り、すでに担がれることがなくなったお神輿を、もう一度若者の手で担いでみよう…といった若い世代主導のプロジェクト。まだ秘密ですが…ギネスの世界記録に挑戦することで地域の農業や環境を再評価しようとするイベント…いろいろ若い世代で企画が進んでいます。いずれも、この地域から外に出ていった若い世代の皆さんの目を、再び地元に向けさせるためのイベントです。若い世代の人たちが頑張っていること、また上の世代の人たちがそのことを暖かく見守っていることもよく理解できました。とってもエエ感じです。

■座談会では、若い世代の方から、「これまでは、上の世代が若い世代の頭を抑えすぎるから外に出ていってしまった」という意見が出てきました。正直ですね。もちろん、和気藹々とした雰囲気の中での意見です。そんなことを上の世代の皆さんの前で言ったことはなかったとのこでした。私のような外部の人間が入ってファシリテーターをさせていただくことの意味は、このあたりにあるのかもしれませんね。ちょっと手前味噌ですけれど。

■また、伊香立を訪問することになろうかと思います。今後とも、よろしくおねがいいたします。今日は、伊香立にお住まいで「淡海ネットワークセンター」の職員をされている佐藤弥絵美さんもお子さんと一緒にご参加くださいました。ありがとうございました。私のブログをご覧いただいているとのことで、研修会終了後に少しお話しをさせていただきました。佐藤さんからは、ご自身が編集を手がけておられる人と企業とNPOをつなぐ市民情報交流誌『おうみネット』を複数いただきました。ありがたいことです。今日は伊香立でもいろいろご縁が広がり、私は幸せ者です。

■写真ですが、研修会終了後、会場であった環境交流館をお暇するときに撮ってもらったものです。研修会にご参加くださって伊香立の皆さんです。お若い肩もおられます。今後のこの地域の活性化に期待していますよ。本当は、研修会の会場の雰囲気を撮りたかったのですが、その余裕がありませんでした。

【追記】■この研修会には、龍谷大学社会学部で「大津エンパワねっと」を履修し、卒業後は地方自治体の職員として勤務しているKさんもやって来てくれました。彼女も、伊香立に暮らしています。私の方から、「地域づくりの研修会で講師をするのでおいでよ」と誘ったら来てくれたのです。ゆっくり話しをしている時間はありませんでしたが、あとで、このようなメッセージを伝えてくれました。「伊香立で、問題意識を持っていろんな取り組みをされていることに驚きました。地元ですが、全然知りませんでした」。そうなんです、地域づくりってそういうものです。でも、これからは地元・伊香立の取り組みにもっと関心を持ってくれることでしょう。「大津エンパワねっと」で得た経験を生かして、地元でも頑張ってくれることを切望します。

忘年会

■年末だ…という実感のないまま年末を迎えようとしています。というか、もう年末か…。忘年会も続きます。自分の肝臓の能力を気遣いながら、忘年会での酒の量を調整しています。また、エントリーのタイトルとは関係ありませんが、それ以外のことも少し記録に残しておきます。

■年末だ…という実感のないまま年末を迎えようとしています。というか、もう年末か…。忘年会も続きます。自分の肝臓の能力を気遣いながら、忘年会での酒の量を調整しています。また、エントリーのタイトルとは関係ありませんが、それ以外のことも少し記録に残しておきます。

■水曜日の午前中は、滋賀県庁農政水産部の「世界農業遺産プロジェクト推進会議」。ちょっと議論が「足踏み状態」のような気がしたので、アドバイザーとして少し意見を言わせていただきました。ポイントは、滋賀の「農」の可能性を社会的に磨いていくことと、世界農業遺産認定に向けて取り組んでいくこと、その両方をきちんと識別することと、認定はあくまで滋賀の農業の持っている価値を農業に関わる人びとや消費者である県民の皆さん自身が、滋賀の「農」の可能性を再認識・再評価していくためのきっかけや手段であって、それ自身が目的ではないということです。そのような再認識・再評価するための戦略の中に、世界農業遺産認定についても戦術として位置付けなければなりません。また、世界農業遺産として認定されるための基準についても再度しっかり認識しなければならないと思います。

■ということで、午前中の「世界農業遺産プロジェクト推進会議」の後は瀬田キャンパスに移動。教授会と研究委員会を終えた後、京都にバスで移動しました。社会学部の懇親会である「おうみ会」が「フォーチュンガーデン京都」で開催されました。まあ、学部の忘年会ですね。「おうみ会」でこの「フォーチュンガーデン京都」を利用するのは、今回で2回目かなと思います。なかなかお洒落な場所です。ここは、昭和初期に建設された島津製作所旧本社ビルなのだそうです。設計は、武田吾一。設計された昭和初期では最先端のデザイン。今からするとノスタルジックなデザイン。その両方がうまく調和して、とてもお洒落な雰囲気を醸し出しているように思います。「フォーチュンガーデン京都」の後は、近くの居酒屋で二次会。有志の教職員のみなさんが8人ほど集まりました。私と茨木にお住いの方とは、電車の関係でお先に失礼しましたが、残った面々は三次会のカラオケに突入したのだそうです。元気ですね〜。

■翌日の木曜日は、ゼミ4回生の卒論指導を終えた後、晩は京都の祇園四条にある「水源亭」というお店で「奈良県人会」が開催されました。今回は、「軍鶏のすき焼き」をいただきました。すき焼きといえば、普通はといた卵につけていただくわけですが、昨日はメレンゲにした白身に黄身を混ぜて、そこに軍鶏の好きなきを絡めていただきました。とても繊細な感じの食感になります。非常に美味でした。日本酒は、福島会津若松の「写楽」(宮泉銘醸 )。これも非常に美味しくいただきました。文学部の北村先生がお店に許可を得て「持ち込み」されました。強く印象に残るお料理とお酒でした。ところで、この「奈良県人会」が最後の忘年会…と思っていたら、まだ後2回忘年会がありました。飛ばしすぎず、ペース配分⁈を大切にしなければなりません。といいながら、研究部の職員の方と2人で二次会に。京都駅前の日本酒と鴨料理のお店に突入しました。

■龍谷大学で働くようになり、一番最初に入会させていただいたのが「奈良県人会」。結婚してから奈良に暮らすようになっていたのものですから、即入会させていただきました。その後、神戸出身なので職場の兵庫県出身・在住の教職員の皆さんと「兵庫県人会」を結成しました。さらに、今年からは滋賀で暮らすようになったので「滋賀県人会(淡水会)」にも入会させていただきました。3つの県人会に所属しているわけですが、それぞれに特徴があり、楽しませていただいています。加えて、関西学院大学出身の教職員の会である「龍谷大学新月会」、「龍谷大学餃子研究会」、「龍谷大学東九条粉もん研究会」、「龍谷大学湖西線会」…職場の中だけでもいろいろあります。定期的に開催されるわけではありませんが、いろんな方達と交流させていただいています。自分でも「アホやないか」と思うときもあるのですが、結局、そうやって楽しくアホをさせていただいています。

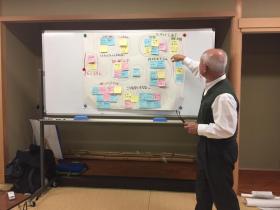

ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会

■火曜日の報告です。午前中は研究不正防止に関連して研究部の委員会でした。昼からは滋賀県庁に移動。「ヨシ群落保全審議会」の委員の皆さんが集まった「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」に出席しました。私は審議会の会長を務めさせていただいていることから、この日の検討会では、ファシリテーターになって「これからヨシ群落どうしていくねん」って感じで、ワイワイ楽しくワークショップを行いました。皆さん、審議会の委員であるとともに、実践的な活動にも励んでおられます。とても積極的に、今日のワークショップに取り組んでくださいました。

■火曜日の報告です。午前中は研究不正防止に関連して研究部の委員会でした。昼からは滋賀県庁に移動。「ヨシ群落保全審議会」の委員の皆さんが集まった「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」に出席しました。私は審議会の会長を務めさせていただいていることから、この日の検討会では、ファシリテーターになって「これからヨシ群落どうしていくねん」って感じで、ワイワイ楽しくワークショップを行いました。皆さん、審議会の委員であるとともに、実践的な活動にも励んでおられます。とても積極的に、今日のワークショップに取り組んでくださいました。

■一人一人の心の中にあるモヤモヤを文字にして、言葉にして、人に聞いてもらい、共感し、最後にはそれらを「見える化」して共有しました。皆さんと楽しみながら、これからの時代の「ヨシ群落保全条例」と「ヨシ群落保全基本計画」が目指す方向性を確認しました。参加者は、大津市雄琴学区自治連理事の青山武廣さん、ヨシでびわ湖を守るネットワーク(コクヨ滋賀)の太田俊浩さん、公益財団法人淡海環境保全財団の川端さん、針江生水の郷委員会の高橋敏枝さん、伊庭の里湖づくり協議会の田中信弘さん、審議会公募委員の松田明子さん、野洲市長の山仲善彰さん、環境政策課の職員の皆さん、そして私。全員で11名。ご公務のため山仲市長は途中で退席されましたが、皆さんの「想い」を形にすることができました。まずは、キックオフですね!今日は曇り時々雨ですが、こうやって皆さんと一緒に有意義な時間を持つことができて、心の中は日本晴れです!これからの展開が楽しみです。

白い比叡山

■比叡の山々。今日はけっこう白くなりました。我が家の車は、今日からスタッドレスタイヤとなりました。情けないことに私はタイヤ交換をやったことがありません。だから業者さんにやってもらうしかないのです。ところが、です。我が家のようなご家庭が多いせいか、業者さんの方も予約がいっぱいということで、やっと今朝の予約が取れました。なんだか、ギリギリセーフでスタッドレスタイヤに交換できました。

■今日の午前中は、通勤の途中になりますが、大津市都市計画マスタープラン案のことで市役所の都市計画に立ち寄らせていただきました。そして、策定専門部会のメンバーとして、担当職員の方から都市計画マスターブラン案の中身の微修正やパプリックコメントへの対応等に関して丁寧な説明を受けました。私自身も、そのことに関連して意見を述べさせていただきました。都市計画マスタープランづくりも、いよいよ大詰めを迎えています。ただし、最後の詰めのところを、さらにしっかり考えないといけないと思いました。

■都市計画の後は、市役所前の「とんかつ」屋さんで昼食。ここの「とんかつ」は非常に美味しいのです。美味しいとんかつを食べ始めると、声をかけてくださる方がおられました。市会議員の嘉田修平さんでした。嘉田さんに初めてお会いしたのは、もう25年ほど前のことになります。その時は、お母さんの嘉田由紀子さんと一緒でした。まだ小学生でした。その頃と同じように、つい今日も「修平くん」と呼んでしまいそうになります。今日は議会開催中だったようですね。しかし、時が経つのは非常に早い。「とんかつ」を食べている時には、研究部からの緊急メールも確認しました。急いで(でもないけれど…)瀬田キャンパスに移動。緊急の案件について、課長や課員の皆さんと相談して方向性を確認しました。研究部の仕事は3月末までですが、それまでにいろいろ見通しをきちんと立てなければならないことがあります。それなりの実績を残さないといけません。頑張ります。

■都市計画の後は、市役所前の「とんかつ」屋さんで昼食。ここの「とんかつ」は非常に美味しいのです。美味しいとんかつを食べ始めると、声をかけてくださる方がおられました。市会議員の嘉田修平さんでした。嘉田さんに初めてお会いしたのは、もう25年ほど前のことになります。その時は、お母さんの嘉田由紀子さんと一緒でした。まだ小学生でした。その頃と同じように、つい今日も「修平くん」と呼んでしまいそうになります。今日は議会開催中だったようですね。しかし、時が経つのは非常に早い。「とんかつ」を食べている時には、研究部からの緊急メールも確認しました。急いで(でもないけれど…)瀬田キャンパスに移動。緊急の案件について、課長や課員の皆さんと相談して方向性を確認しました。研究部の仕事は3月末までですが、それまでにいろいろ見通しをきちんと立てなければならないことがあります。それなりの実績を残さないといけません。頑張ります。

■その後は、明日のREC主催の「社会連携・社会貢献活動報告会」で「北船路米づくり研究会」の学生がプレゼンをするということで、パワーポイントのファイルをチェックすることになりました。この後、4回生ゼミと大学院ゼミ。卒論、修論の赤ペンもまだまだ続きます。

夏原グラント「環境保全活動交流会」

■日曜日は、夏原グラントの「環境保全活動交流会」が草津市の草津市立まちづくりセンターを会場に開催されました。夏原グラントは、滋賀県を中心としたエリアで総合スーパー等の小売チェーンを展開する平和堂が設立した財団、公益財団法人平和堂財団が、豊かな環境の保全および創造のために設立したものです。NPO法人・市民活動団体または学生団体の自主的な活動に助成しています。私は、この夏原グラントの選考委員をしていることから、この交流会に参加することになりました。

■冒頭は、選考委員5名によるリレートークでした。環境保全活動の意義、琵琶湖再生法、活動資金の確保の仕方…、選考委員の皆さんが、それぞれの持ち味を活かした短い講演(お一人15分程度)をしていきました。私の番は、5番目ということで最後。環境保全活動と、環境保全活動を通した人びとのつながり、両者の関係を通して地域に暮らすことの「楽しさ」や「幸せを」を活動やつながりの中から紡ぎ出していくことの大切さ…そのようなことを、岩手県の県北地域にある村づくりの活動を事例にお話しをさせていただきました。なんの準備もせずに、朝、頭の中で浮かんできた粗筋に沿ってお話しをさせていただきました。結果としてですが、多くのみなさんに共感をしていただけたので、安心しました。「一度、うちの地域に遊びに来てください」、「今度、地域の皆さんに話をしてくれませんか」といったお誘いもいただきました。有難いことです。

■リレートークの後は、8つのグループに分かれてテーブル交流会になりました。私もひとつのテーブルのファシリテーターを担当しました。夏原グラントの直接的な目的は団体に助成していくことですが、同時に、こういう場での交流を通して、相互に悩みや成果を共有し、素敵な「ご縁」を作っていただくことも大切な目的なのではないかと思います。この交流の中から、新しい「事」が起きたら面白いでしょうね。そうなったら素敵だな〜。

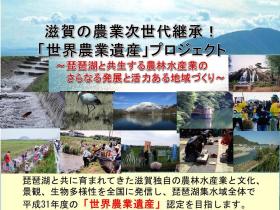

第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議

■今週の火曜日、朝9時から滋賀県庁の合同庁舎で「第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議」が開催されました。滋賀県庁農政水産部の世界農業遺産申請に取り組む職員皆さんの会議ですが、会議の進行は本学農学部の竹歳一紀先生が担当され、私もアドバイザーとして出席しています。

■今週の火曜日、朝9時から滋賀県庁の合同庁舎で「第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議」が開催されました。滋賀県庁農政水産部の世界農業遺産申請に取り組む職員皆さんの会議ですが、会議の進行は本学農学部の竹歳一紀先生が担当され、私もアドバイザーとして出席しています。

■今年度から始まったプロジェクト推進会議も、今回で5回目になりました。少しずつですが、議論を前進させてきました。議論の中で、滋賀県の農林水産業に関するさまざな「素材」がほぼ出揃いました。あとは、その「素材」をどう構造化させていくのかということになります。どの「素材」に一番フォーカスを当てるのか。何が幹で何が枝葉なのか…。その辺りのことを、会議の参加者全員が納得いく形でクリアにしていかねばなりません。世界農業遺産に限りませんが、いろんな要素の「ちゃんぽん」になってはいけないと思う。ということで、今回はすでに世界農業遺産に認定された地域のデータを参考に議論を行いました。ただし、世界農業遺産(そして日本農業遺産)は、琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業を盛り上げていくための一つのステップです。いつも、より大きな視野(戦略)の中に、世界農業遺産申請準備の作業を位置付ける必要があります。世界農業遺産に認定されることがゴールではなく、生産者と消費者がともに地域社会の「食と農」を支え合うような関係や基盤を作っていくためのひとつのステップだと思うのです。

■というわけで…ではないのですが、昼食はあえて「ちゃんぽん」にしました。リニューアルされた大津駅の中にある「近江ちゃんぽん」です。「野菜一日盛り」で注文しました。たっぷり野菜です。こちらのちゃんぽんは、本当に美味い。私のお気に入りです。この日、午後からは深草キャンパスに移動しました。研究部の会議です。今日も一日会議で暮れていくな…と思うと寂しいものがあります。いつものことですが、移動や待機から生まれる時間のロスについても癪にさわります。

審議会の打合せ

■金曜日は研究部の仕事や会議がありません。終日、学部と大学院の授業、そして学部生の卒論指導、修士課程の院生の修論指導ということになります。授業は午後から、学生や院生の指導も今日は午後からだったので、午前中は滋賀県庁で「ヨシ群落保全審議会」の事前の打合わせをさせていただきました。今後のヨシ群落保全の事業や活動をどのように展開していくのか、審議会の会長として職員の方たちといろいろ意見交換をさせていただきました。有意義な時間を持つことができました。

■金曜日は研究部の仕事や会議がありません。終日、学部と大学院の授業、そして学部生の卒論指導、修士課程の院生の修論指導ということになります。授業は午後から、学生や院生の指導も今日は午後からだったので、午前中は滋賀県庁で「ヨシ群落保全審議会」の事前の打合わせをさせていただきました。今後のヨシ群落保全の事業や活動をどのように展開していくのか、審議会の会長として職員の方たちといろいろ意見交換をさせていただきました。有意義な時間を持つことができました。

■「ヨシ群落保全条例」が制定されたのは平成4年3月30日、西暦で言えば1992年のことになります。この条例が制定された時、私は滋賀県職員でした。当時は、滋賀県教育委員会事務局文化施設開設準備室に学芸技士として勤務していました。今はすでに取り壊されていますが、滋賀県庁の前にあった滋賀会館の中の一室がオフィスになっていました。「湖と人間の共存」をテーマにする「滋賀県立琵琶湖博物館」とオペラハウスである「 びわ湖ホール」の開設準備を行う職場でした。狭い部屋の中で、多くの職員が働いていました。私は、まだ県庁に入って1年目で、仕事に慣れるのに精一杯、「ヨシ群落保全条例」のことはあまりよくわかっていませんでした。

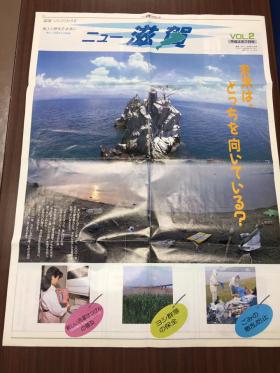

■今日は、当時の資料を拝見することができました。「ニュー滋賀」という滋賀県庁の広報誌です。拝見したのは、平成4年7月号です。写真をご覧いただければわかりますが、「V0L.2」とあります。当時は、まだ新しい広報誌だったのですね(今は、別の名前の広報誌になっています)。紙面のトップには「未来は、どっちを向いている?」というタイトル、沖の白石の写真と、ゴミが散乱する湖岸の写真、そして以下のような文章が添えられています。

もしタイムマシンに乗って、二〇〇一年のびわ湖を訪れたら、そこにはどんな風景が広がっているだろう。

①今よりずっと、美しいびわ湖

②今よりずっと、汚れたびわ湖今のままでは、①番は無理。でも私たちが、「今よりずっと美しいびわ湖」を残すために、努力してみたら…。

未来のびわ湖は、今の私たちの生き方に、かかわっているのです。

二〇〇一年、きれいなびわ湖。そのための一歩が、今、はじまります。

■写真の下には、「ゴミ散乱防止」、「ヨシ群落の保全」、「新しい洗濯石鹸の普及」とあります。なぜ、この3つなのか。今からだとなかなか想像しにくいところがあります。3つ背景には、当時の琵琶湖の環境保全の考え方、環境政策の方向性、まだ継続されていた琵琶湖総合開発に対する評価、かつて県民運動として展開していたが下火になっていた石鹸運動…、様々なことが複雑に関連しあっているように思います。私からすれば大変興味深いテーマです。今後、丁寧に資料を読み込みつつ、関係者にヒアリングをすることの中で、このテーマをじっくり考えていきたいと思います。ただし、これはあくまで私自身の個人的な関心です。このような過去の政策過程を分析していくことは学問的には大切なことだとは思いますが、社会的にはもっと大切な課題があります。

■今後、琵琶湖の周囲で行われているヨシ帯保全の様々な取り組みを、どのように横につなぎ、どのような協働の形としてデザインしていくのか。そのような社会的努力を、どのように可視化していくのか。取り組みの持続可能性を担保するために、社会的費用をどのように捻出するのか。さらに、根本的な問題ですが、そもそも何のためにヨシ帯保全に取り組むのか、その目的は一つなのか、多様な多元的な目的の元で多様な保全に関するアプローチが存在しうるのか。多様だとすれば、それらはどのように関連しあっているのか…。そのあたりのことについても、多くの皆さんと意見交換をして行動計画にまで練り上げ、具体的な実践を積み重ねていければと思っています。そして、そのような実践が、琵琶湖の環境保全のためであるとともにも、そのような活動に関わる地域や個人の「幸せ」のためでもあってほしいと思っています。まあ、現段階では私個人の勝手な思いにしか過ぎませんが…。

■職員の皆さんとの有意義な意見交換を終えた後、昼食をとりにいきました。行く店は決まっていました。「ラーメンひばり」です。「ラーメンひばり」の「汁なし担々麺」。私、このお店の「汁なし担々麺」にはまっています。今日は、加えてご飯も注文しました。担々麺の麺がなくなったら、残った具にご飯をまぶしていただくためです。山椒の痺れる辛さを堪能して、心の底から満足いたしました。