「龍谷大学FDフォーラム2022」の開催

■新学習指導要領のもとで「探究型」の授業に取り組んできた高校生が、2025年に大学に入学してきます。おそらく、高校でしっかりと「探究型」取り組んできた若者は、今までのような大学の講義には、物足らなさを感じるでしょうね。また、多くの大学ではこの「探究型」とも関連してくるPBL(Project Based Learning:課題解決型学習)やCBL(Community Based Learning:地域連携型学習)に取り組んでいますが、さらなる工夫が求められると思います。

■ ということで、以下のような催しが開催されます。龍谷大学の教職員対象ですが、高校や大学の関係者であれば、どなたでも参加できるようです。

龍谷大学FDフォーラム2022開催のお知らせ

新学習指導要領と高大接続 -新学習指導要領で変わる高校教育と大学に求められる教育-

高校現場において、2022年度入学の生徒から新学習指導要領に則った教育が始まっています。全ての教科において、「なぜそのような事象が起きたのか」という問いを立てて調べていくような探究型に学習形態が変化しています。学習の評価も、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的学習に取り組む態度」の3つの観点での観点別評価に変更されています。

今回、探究型学習で必要とされるデザイン思考に関する著作をお持ちの京都大学 総合博物館 准教授 塩瀬 隆之氏を講師にお迎えします。新学習指導要領の概要を理解するとともに、新学習指導要領で学んだ高校生が2025年度に大学へ進学することから、それらを見据えたカリキュラム、授業の改善を考える機会にしたいと思います。皆さまのご参加をお待しております。龍谷大学FDフォーラム2022

新学習指導要領と高大接続

-新学習指導要領で変わる高校教育と大学に求められる教育-日 時:2022年12月21日(水) 15:15-17:00

会 場: 龍谷大学 深草学舎 和顔館 B103 ※ オンライン(zoom)併用

講 師: 塩瀬 隆之 氏 京都大学総合博物館准教授

対 象: 本学教職員及び大学関係者 、 高校関係者

主 催: 龍谷大学学修支援・教育開発センター/高大連携推進室

【お申込方法】 こちらのフォームよりお申込みください。

【申込期日】 12月19日(月)オンライン参加の場合、接続先URLを申し込み時のE-mail宛にお送りいたします。

なお、当フォーラムはオンデマンド配信の予定はありませんのでご了承ください。龍谷大学 学修支援・教育開発センター(教学企画部)

tel:075-645-2163 e-mail: dche@ad.ryukoku.ac.jp

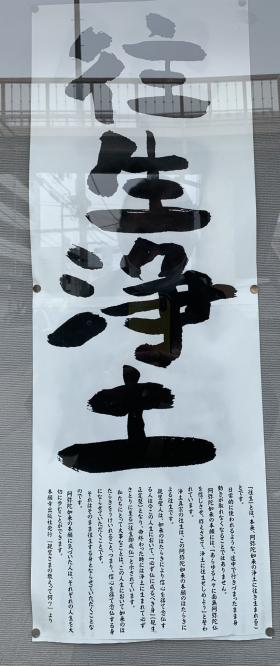

往生浄土

■ 昨日は朝一番で深草キャンパスへ。まあ、朝一番とはいっても、普通、社会人の始業時間って8時半か9時ですから、朝一番と気張るほどのことはないのですが…。9時から1時間程、自分が担当している大学の仕事のことや大学の将来のことで、大学の幹部や研究部長と共に懇談しました。ところが、その次の予定は15時15分から、4講時に留学生を対象にした授業になるので、なんと5時間ほど時間が空いてしまうことになりました。いったん自宅に帰って出直してくるのも面倒だし、深草キャンパスで時間を過ごすことにしました。深草に自分の研究室はありませんが、パソコンやiPadを持ってきているので、まあ仕事はどこでもできます。

■ 昨日は朝一番で深草キャンパスへ。まあ、朝一番とはいっても、普通、社会人の始業時間って8時半か9時ですから、朝一番と気張るほどのことはないのですが…。9時から1時間程、自分が担当している大学の仕事のことや大学の将来のことで、大学の幹部や研究部長と共に懇談しました。ところが、その次の予定は15時15分から、4講時に留学生を対象にした授業になるので、なんと5時間ほど時間が空いてしまうことになりました。いったん自宅に帰って出直してくるのも面倒だし、深草キャンパスで時間を過ごすことにしました。深草に自分の研究室はありませんが、パソコンやiPadを持ってきているので、まあ仕事はどこでもできます。

■とはいえ、すぐに仕事に取り掛かるのもなあ…というわけで、一番新しい建物の成就館の上の階を見学したり、大学の講堂である顕真館にも入ってみました。いろいろ気づきがあります。2025年からは、このキャンパスで定年退職までの3年を過ごすことになります。社会学部が、瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転するからです。現在、古い学生会館のある場所に、新しい校舎が建設され、私たち社会学部はその校舎に入る予定です。

■昨日の昼食は、深草キャンパスの東門前の「新華」でとりました。深草キャンパスの周辺は、中国人の方が経営する食堂が多いのですが、こちらもそうです。お店に入ると、お店の奥さんから「ひさしぶりですね」といって迎えてくれました。覚えていてくださったんですね。以前、研究部長をしているときに、時々、この「新華」を利用していました。その「新華」を出てキャンパスに戻るとき、東門の掲示板に写真の掲示物が貼ってありました。「往生浄土」と大きく書かれています。その下には、小さなじで「往生浄土」の説明が書いてありました。

「往生」とは、本辛い、阿弥陀如来の浄土に往き生まれることです。

日時用的に使われるような、途中で行きづまっ他まま身動きが取れなくなることではありません。

阿弥陀如来の本願には、「あらゆる人々に南無阿弥陀仏を信じさせ、称えさせて、浄土に往生せしめよう」と誓われています。

浄土真宗の往生は、この阿弥陀如来の本願のはたらきに夜往生です。

親鸞聖人は、如来のはたらきにより新人ほ得て念仏する人は今この人生において、「必ず仏に成るべき身」(現生正定聚)となり、命終わった時には浄土に生まれて必ずさとりに至る(往生即成仏)と示されています。

わたしたちにとって大事なことは、この人生において如来のはたらきをうけいれること、つまり、信心を得て念仏する身にならせていただくことです。

それはそのままおうじょうする身とならせていただくことなのです。

阿弥陀如来の本願に気がついた人は、それぞれの人生を大切に歩むことができます。本願寺出版社発行『親鸞様の教えって何?』より

■「往生浄土」。一般的に使われる意味と、本来の仏教的な意味とでは大きな違いがありますね。だから漫才師の大木こだまさんのギャグ「往生しまっせ」も、「(さあ、これから)浄土に往き生まれ(ますよ)」という違う意味になるわけです。素敵です、「往生しまっせ」。

2022年 関西学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦 Div.2 第5節 神戸学院大学NAVY SEALS vs 龍谷大学SEAHORSE

■龍谷大学は、神戸学院大学にリードを許しましたが、最後まで諦めず、試合時間残り3秒で21対21の同点に追いつきました。龍谷大学は、今のところ全勝です。全勝は龍谷大学のみです。あとは、桃山学院大学と大阪公立大学との試合を残すのみとなりました。Div.2でリーグ優勝て、入れ替え戦でも勝ち抜き、Div.1に復帰していただきたいです。

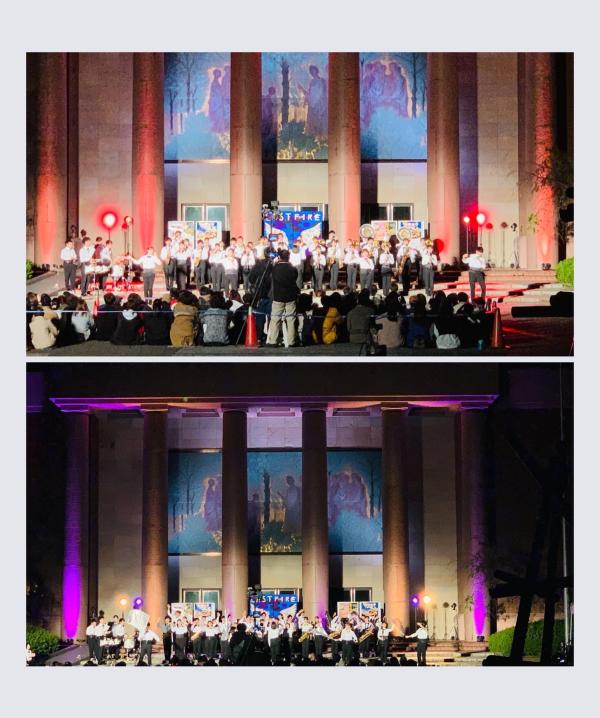

モーツァルトでの「ミニコンサート」と「第100回龍谷祭 Last Fire」での演奏

■深草キャンパスの紫朋館と紫陽館が老朽化したことに伴い、11月中に解体されることになっています。ということで、日曜日は、大学の公式な施設開放(自由見学会)となりました。多くの卒業生の皆さんがお越しになっています。吹奏楽部でも、OB・OGおよびそのご家族の皆様を対象にミニコンサートを開催しました。場所は、紫朋館4階モーツァルトという音楽練習場です。ちょっとした同窓会になっています。素敵ですね〜。

■2005年からは、瀬田キャンパスの青朋館という建物の中に、広い立派な練習場を大学に用意していただいていますが、それまでは深草キャンパスのこの部屋で練習をしていたんですね。周りに住宅がたくさんあることから、大変だっただろうなあと思います。私も、今回、初めてこの古い練習場を拝見させてもらいました。ありがたかったです。

■この日は、龍谷祭最終日でした。すっかり暗くなってから、「第100回龍谷祭 Last Fire」での吹奏楽部のステージを楽しませてもらいました。龍谷大学吹奏楽部、活躍しています。「風になりたい」、「ブラジル」など4曲が演奏されました。素晴らしい。ちなみに、バックの建物は顕真館です。平山郁夫さんの「祇園精舎」という題の釈尊説法図をもとに、大塚オーミ陶業が制作したのだそうです。大塚オーミ陶業って、大塚国際美術館の作品を制作れた会社ですね。

深草キャンパスで授業を終えて。

■金曜日、京都市伏見区にある深草キャンパスで、4講時の留学生のための講義がありました。留学生への講義、難しいですね。日本語のレベルが様々なんで困っています。ということで?!、今日も「Cafe Ryukoku &」(学内の施設にあるカフェ)に伺いました。ここは、17時からはビールが飲めます。ハートランドビールで休憩です。店長さんと交渉して、大津にある平井商店の純米吟醸酒「北船路」を置いていただけそうなので、毎週通っています。今後の展開に期待しています。「北船路」は、私のゼミの学生たちがプロデュースした日本酒です。楽しみです。

■店長さんにお聞きすると、龍大の教職員さん、夕方からはあまり来られないとか…。瀬田キャンパスの教員(わたし)は来ているんですけどね。

社会学部移転のポスター

若い方達の意見を聞くことは大切です。

■ 昨日はとても長い1日でした。午前中は、「地域社会論」の授業でした。その後は翌日の留学生対象の授業の準備をせねばなりませんでした。昼食をとる余裕もなく、その後、深草キャンパスに移動しました。大学の行動計画のうち、研究部や世界仏教文化研究センターに関する事業の進捗状況について、副学長や学長室室長、3人の理事(学部長)からヒアリングを受けるためです。研究部の課長さんが丁寧に資料をまとめて、きちんと報告されたわけですが、余計なことかもしれませんでしたが、私からも意見を言わせていただきました。ストレートな言い方だったかもしれませんが、皆さんにはよく伝わったよう思います。もう定年退職まで4年しか無いので、大切だと思うことははっきり伝えておきたかったのです。

■ 昨日はとても長い1日でした。午前中は、「地域社会論」の授業でした。その後は翌日の留学生対象の授業の準備をせねばなりませんでした。昼食をとる余裕もなく、その後、深草キャンパスに移動しました。大学の行動計画のうち、研究部や世界仏教文化研究センターに関する事業の進捗状況について、副学長や学長室室長、3人の理事(学部長)からヒアリングを受けるためです。研究部の課長さんが丁寧に資料をまとめて、きちんと報告されたわけですが、余計なことかもしれませんでしたが、私からも意見を言わせていただきました。ストレートな言い方だったかもしれませんが、皆さんにはよく伝わったよう思います。もう定年退職まで4年しか無いので、大切だと思うことははっきり伝えておきたかったのです。

■ヒアリングの後は、深草キャンバスから大宮キャンバスに移動しました。大宮キャンバスには、センター長をしている世界仏教文化研究センターの事務室があり、課長も含めて6人ほどの方達が勤務されています。その事務室の片隅で待機をして、17時からは、世界仏教文化研究センターの若手教員の皆さんとの懇談会を持ちました。センターの課長さんと職員さんも参加してくださいました。有意義でした。大切なご意見をいただきました。大変盛り上がりました。というわけで、その後は、呑み会に移行しました。楽しい時間をもつことができました。若い方たちのご意見を伺うことはとても大切ですね。

■もう一つ付け加えると、センター事務室の職員さんは、以前、社会学部教務課に勤務されていた方です。事務室で待機している間に、自然と仕事をされている様子が伝わってきます。課長さんとのやりとりとか。偉そうな言い方ですが、ずいぶん成長されたなあと思いました。課長さんも、職員さんに信頼を寄せておれるし、人柄も大変気にいっておらることがよくわかりました。

瀬田キャンパスの秋空

■火曜日の授業は1講時と4講時。1講時終了後、火曜日は時間的余裕があり、瀬田キャンパスの学生部と情報メディアセンターで用事を済ませた後、いつもよりも少し早いですが、学生食堂が混み合う前に昼食をとることにしました。ライスはSS。一番小さなお茶碗。そして、メインはビーフシチュー。野菜も必要ですね、ということでミニサラダ。さらに、もう少しほしいということでラタトゥイユコロッケ(全国の大学生協の共同企画のようです)。全部で484円。総カロリーは727kcal。

■火曜日の授業は1講時と4講時。1講時終了後、火曜日は時間的余裕があり、瀬田キャンパスの学生部と情報メディアセンターで用事を済ませた後、いつもよりも少し早いですが、学生食堂が混み合う前に昼食をとることにしました。ライスはSS。一番小さなお茶碗。そして、メインはビーフシチュー。野菜も必要ですね、ということでミニサラダ。さらに、もう少しほしいということでラタトゥイユコロッケ(全国の大学生協の共同企画のようです)。全部で484円。総カロリーは727kcal。

■気持ちの良い日なので、学生食堂の外に置いてあるテーブルに座って、この昼食をいただきました。ああ、こんな秋空のようなスッキリした気分で、仕事をしたいんですけどね。まあ、現実はそういうわけにはいきません。結構、混沌としています。そんな時、Twitterでこんなツイートを拝見いたしました。ピンチと思わず、「面白いことが起きました」と思うことにします。

人生のお守りにしてる言葉。私はピンチになると「あははっ!さあやるしか無いぞー、腹をくくれー!」と一発笑い飛ばし、一緒に戦う妻や仲間の背中を ”ポン” と押します。 pic.twitter.com/nCKYEbYFJ5

— ごーど|「心の余裕」の作り方を学ぶ (@SureGoahead) October 7, 2022

■来週は、大学の将来計画(構想400)との関係で、副学長や学長室から大学の研究事業推進に関してヒアリングを受けることになっています。私は、世界仏教文化研究センターのセンター長として、研究教員部長、研究事務部長、お2人の課長さんと共にヒアリングを受けます。この際、しっかり話し合いを行ってきたいと思います。

瀬田キャンパスに蕎麦屋さんが

■龍谷大学のキャンパスでは、曜日ごとに異なる飲食の業者さんが、業務用に改造した軽トラや軽ワゴンでお店を出しておられます。龍谷大学には3つのキャンパスがあります。私が勤務する瀬田キャンパスと本部のある深草キャンパスに移動飲食店がやってくるとは知っていますが、大宮キャンパスはどうだったかな…、あそこには来ていないような気がしますがどうなんでしょう。その辺り、よくわかりません。

■龍谷大学のキャンパスでは、曜日ごとに異なる飲食の業者さんが、業務用に改造した軽トラや軽ワゴンでお店を出しておられます。龍谷大学には3つのキャンパスがあります。私が勤務する瀬田キャンパスと本部のある深草キャンパスに移動飲食店がやってくるとは知っていますが、大宮キャンパスはどうだったかな…、あそこには来ていないような気がしますがどうなんでしょう。その辺り、よくわかりません。

■もちろん、瀬田キャンパスには、大学生協の食堂や業者さんの食堂があります。ただし、新型コロナ感染の問題もあり、通常の席数の半分しか利用できません。お弁当も、大学生協と業者さんが販売されています。おそらく、それでも間に合わないのでしょうかね。だから、移動販売の業者さんに来ていただいているのでしょうか。移動販売の業者さんにキャンパスに来ていただくように手配してくださっているのは、龍谷メルシー株式会社です。龍谷メルシー株式会社は、大学が出資して設立された会社です。

■「龍谷大学の教育・研究への支援を通じて、社会に貢献するとともに、一つの企業として、高い倫理観と行動力により、社会的価値の向上に努め」ることを経営理念にされています。こうやって、移動販売の業者さんに入っていただけると、なんとなくキャンパスにより賑わいが出てくるような気がします。写真は今週の水曜日のものです。なんと、蕎麦屋さんです。食券販売機まであります。この販売機に惹きつけられて、肉玉蕎麦を購入することになりました。

深草キャンパスの「Ryukoku Cafe &」を訪問しました。

■先日のことになります。Twitterの龍大関係のツイートを眺めていました。すると、深草キャンパスにある成就館にオープンしている「Ryukoku Cafe &」のツイートに気がつきました。こちらのカフェで「10/3から17時以降にビールが飲めるようになりました」という案内でした。今年度の後期は、深草キャンパスで木曜日に留学生別科の授業「日本の社会・文化B」があります。ということで、昨日の木曜日、授業が終わってから「Ryukoku Cafe &」に行ってみることにしました。

■17時過ぎだとまだあまり人はおられませんでした。提供されているビールは、ハートランドビールでした。1本で500円です。このビールとフライドポテトを注文し、楽しみながら、カフェの責任者である樋口さんといろいろお話をさせていただきました。樋口さんは、Twitterの「Ryukoku Cafe &」の「中の人」です。Twitterでは、「社会学部の学生がプロデュースした日本酒『北船路』、ぜひ置いてください」と強くお願いをしていました。こちらのカフェの方針で、龍谷大学に関係するものを楽しめるようにしたいということで、「北船路」を置くことについても前向きにご検討いただけるようでした。嬉しいです。

■「北船路」については、改めてここでは説明いたしませんが、2010年から2016年までゼミで活動していた「龍谷大学北船路米づくり研究会」から生まれた日本酒の銘柄です。このブログに投稿した記事を「北船路」で検索すると300を超える記事を読むことができます。全体像については、龍谷大学のRECがまとめてくださっていますので、ぜひこちらをお読みいただければと思います。

■樋口さんのお話では、このカフェでパーティもできるようです。私は吹奏楽部の部長をしていますが、ぜひ、この成就館の中にあるホールで、OBOGの皆さんと現役部員が交流できる小さなコンサートを開催して、その後は、このカフェでパーティを持てたらいいなあなんてことを思っています。そんなふうに樋口さんとお話をしていると、ハートランドビールも2本目に突入しました。