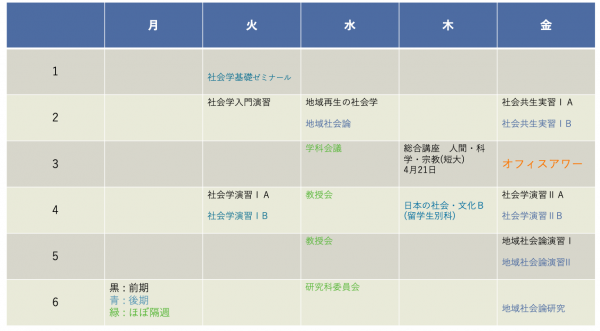

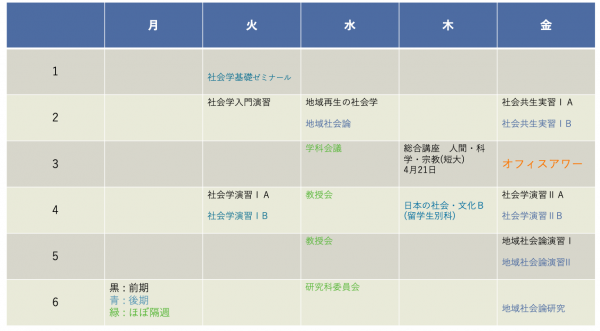

2022年度の時間割の再掲

■私の時間割については、昨年の12月の段階ですでにこのブログでお知らせしてありますが、最終的に決定いたしましたので、修正を加えて再掲させて頂こうと思います。

■昨年度と今年度は、退職された方の授業「環境社会学」や、長期研究員で研究に専念されている方の授業「現場主義入門」を、「代打」で担当したので担当コマ数が多かったのですが、来年度はそれらの授業が無くなります。大学院の授業の履修者がいると、前期は6コマ、後期は8コマになります。木曜日は、前期は短期学部の講義を1回だけ担当します。木曜日の後期は、留学生別科の授業を担当します。オフィスアワーは、金曜日の2限。場所は、6号館の社会共生実習支援室です。よろしくお願いいたします。

■月曜日、そして前期の木曜日は、大学教員生活も残り少なくなってきましたので、自分の研究に時間を充させていただこうと思います。まあ、現実には、なかなかそんなわけにはいかないと思いますし、すでにそのような雰囲気が漂ってきました。また、集中講義サマーセッション では、今年度に引き続き、来年度も「びわ湖・滋賀学」のコーディネーター務めます。コーディネーターは、基本的にボランティアになるので授業コマ数にはカウントされません。ただし、全ての授業のサポートに入ります。

■来年の担当授業は以上の通りです。

2021年度 社会共生実習活動報告会

■金曜日2限は「社会共生実習」。普段は、担当している「地域エンパワねっと・大津中央」の指導をしているのですが、今日は、この「社会共生実習」で開講されているすべてのプロジェクトチームの学生たちが集まり、活動報告会を開催しました。全部で10チームの報告を聞かせていただきました。

■金曜日2限は「社会共生実習」。普段は、担当している「地域エンパワねっと・大津中央」の指導をしているのですが、今日は、この「社会共生実習」で開講されているすべてのプロジェクトチームの学生たちが集まり、活動報告会を開催しました。全部で10チームの報告を聞かせていただきました。

■昨年から新型コロナの感染拡大の波が続き、社会共生実習のどのプロジェクトチームも思うように活動できませんでした。サーファーは大きな波を求めていきますが、私たちは逆に大きなコロナの波を避け、大きな波の隙間でなんとか活動を行ってきました。困難な状況のなかで、学生の皆さんは、よく頑張ってこられたなと思います。なんとか無事に今年度の「社会共生実習」を終えることができて、教員としてもほっとしました。

■ところで、大学の教育の場では、しばしば「きちんと単位を取っているか」という言い方を耳にします。まるで、単位を取ること自体が目的かのようです。大学が定めたカリキュラムの枠組みのなかで、単位の取りやすさという「コスパ」の物差しだけで単位を積み上げているかのようです。もちろん単位という考え方やカリキュラムの存在を否定するわけではありませんが、学びの主体性が伴わなければ、まるで「工場のオートメーションでどんどん製造されていく商品」のようになってしまいます。それでよいのでしょうか。

■おそらく、社会共生実習を履修している学生の皆さんは、このようなイメージの中に自分が吸い込まれていくことを拒否し、吸い込まれることがないように頑張っている方たちだと思います。そして、与えられたカリキュラムのなかに、自分の学びを立ち上げようとされている方たちだと思います。頑張ってください。応援します。

■今日の報告は、どちらかといえば、活動のプロセスや活動で生み出された成果を中心としたものでした。しかし、そのような成果を生み出す活動に取り組むことのなかで、自分自身に、プロジェクトの他のメンバー、そして学外の地域の皆さんとの関係に、さらには社会と自分との関係に、なにか素敵な変化が生まれてきてはいないでしょうか。この1年の活動を振り返りながら、そのことを改めて考えてみてほしいと思います。

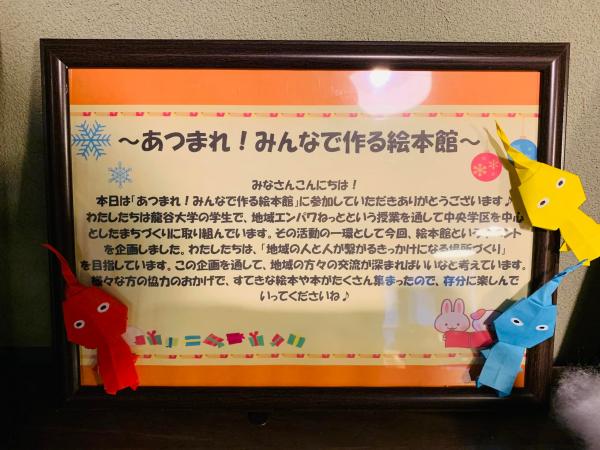

■3段目右の写真は、中日新聞の記者さんが取材されているところ。最後の写真は、指導した「あつまれ!みんなで作る絵本館」のチームです。

「現場主義入門」の授業でのグループ発表

■木曜日の3限は「現場主義入門」の授業です。後期は全体で15回授業がありますが、最後の13回ー15回は、小さなグループに別れて、グループワークに取り組みました。

■ 第13回(12月17日)は、まずグループで調べる「地域課題」を選び、その課題を解決するための「具体的地域(活動事例)」を調べ、その分担を決めることを行いました。第14回(1月7日)は、各自で調べてきた、実際に取り組んでいる「具体的な地域活動事例」を報告しあい、各自の報告を1つのプレゼンにまとめる作業に取り組みました。そして本日の第15回は、3教室に別れて、どの教室も10数グループが発表を行いました。

■それぞれの発表に対して、他の学生の皆さんは評価を行いました。配布されたコメントシートに、「テーマ設定の適切さ」、「説明・資料のわかりすさ」、「考察の深さ」、以上の3つのポイントに関して点数(4点満点)をつけて、加えて短いコメントを書き込んでもらいました。最後はGoogleの機能を使って投票を行い、最優秀グループを決定しました。提出されたコメントシートのコメントもそのうちに学生の皆さんの公開されると思います。

■グループ数が多いので、なかなか難しいなあと思っていましたが、どのグループも1回生が中心であるにもかかわらず、上手にプレゼンテーションすることに驚きました。なかなかやりますね。いわゆる「情報の編集能力」は優れているのかな…と思いました。しかしながら、大切なことは、自分自身にとっての「問題」は何なのか、そして自分にとっての学びの「現場」を見つけられるのか…ということなのだと思います。自分の「学びの軸」が定まってまくれば、「情報の編集能力」も活かされてくると思います。

伊吹山と鈴鹿山脈、そして卒業論文

■このブログのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」とは無関係の内容ばかり投稿しています。「どこが環境社会学やねん」という感じですよね。申し訳ありません。まあ、毎日、環境社会学や地域社会論、そして大学のことばかりを考えて暮らしているわけでもないので、冬期休暇のゆったりした時ぐらいは、関係ないことを投稿させてください。

■今日は、最後の休暇でした。明日から授業が再開します。年末は大掃除等の家事ができたし、お正月は子どもや孫達が集まってきて楽しい時間を過ごすことができました。満足です。今日もその延長のような投稿です。なにか毎度同じような写真ばかりで申し訳ないですが、写真は今日の自宅近くから眺めた伊吹山と鈴鹿山脈です。夕陽を浴びて光り輝いていました。もっとも写真は、拡大しているので目で見るよりも大きく写っています。そこはご容赦ください。ただ、毎度同じ風景でも、日々の見え方は異なります。このような風景に抱かれて暮らしていることに幸せを感じます。

■年末やお正月は、楽しい時間を過ごしながらも、そのことと並行して、卒論の指導をzoomを使ったり、赤ぺんを入れて返却したりの仕事もやっていました。今日も、午前中はzoomによるオンラインの面談でした。卒論に対する姿勢は人それぞれです。ゼミの担当教員としては、卒論にエネルギーと時間を投入してレベルの高い卒論に仕上げていって欲しいのですが、大学生活で経験すること/経験しなければならないことは、何も卒論だけではありません。課外活動やボランティア等で、貴重な体験をされている方達がたくさんおられます。そのことをわかった上で、それでも卒論に真剣に取り組んでもらいたいなと思うわけです。以前、お世話になった大学教員の大先輩が、「たかが卒論、されど卒論」とおっしゃっておられました。そうなんです。「たかが」でありながら、「されど」なのです。卒業論文に真剣に取り組んで、きちんと評価を得られるレベルまで仕上げて、力を出し切ったと達成感を感じることができるような経験は、卒業後の人生に大きくプラスの影響を与えてくれるはずです。私が担当しているゼミの学生の皆さんのみならず、卒論に必死で取り組んでいる龍谷大学の学生の皆さん、最後まで頑張り抜いてください。

ゲーミフィケーションと大学の授業、そして卒論。

■ゲーミフィケーション…という言葉があるそうです。「そんな言葉も知らないのか…」と呆れている方もいらっしゃるかもしれません。「ゲームデザイン要素やゲームの原則をゲーム以外の物事に応用すること」なのだそうです。調べてみると、学校や大学の授業にこのゲーミフィケーションを取り入れて学習意欲を高めて、学力向上させようという議論もあるようです。もっとも、ゲームをやらない私には、いまいちよくわかりません。

■ということで、ちょっと調べてみました。ゲーミフィケーションのやり方がいくつかあげられていました。例えば、以下のようなものです。

①目的・課題の提示を明確に提示する

→ゲームだと、例えば「勇者よ、汝の目的は、王国を魔物から解放することじゃ」 というミッションを与えるわけですね。授業だと、このシラバスの「授業概要」や「到達目標」がこれにあたりますかね。でも、シラバスに「学生よ、汝の目的は、これこれしかじかを理解することじゃ」なんてふうには書きませんけどね。②現状を可視化して、つぎの一歩をわかりやすくする

→ゲームだと「この地図にしたがって川をさかのぼり、山頂にいたって、大魔王と戦え」と。これもわかります。授業だと、授業計画全体の流れを理解してもらって、「今回は、その全体のうちのここ、このテーマに関して話をします。このポイントに関して理解を深めて」という感じでしょうか。③ストーリーをつくる

→ゲームだと「数百年前から、この町は、勇者が守ってきたのじゃ」。ゲームで戦うことの背景、コンテクストを明示して、戦う意味をはっきりさせるわけですね。授業だと、この授業を学ぶことの学問的な意義のようなことを理解してもらうことかな。どうでしょう。④フィードバックは迅速に行う

→ゲームだと「効果はバツグンだ。経験値50を得た。勇者はレベル25になった」。これもわかりやすいですね。授業だと、リアクションペーパーへのコメントを書いて返していくとかがそうでしょう。⑤成功すれば、わかりやすい報酬をもらえるように

→ゲームだと「魔王を退治した勇者は、次期の王となり金10,000を与えられる」。これもよくわかる。レポートを1回提出すると何点…みたいな感じかな。シラバスだと、成績評価の方法のあたりでしょうか。⑥競争者の情報も見える化する

→ゲームだと「西の町の勇者は、魔王まで3ブロックまで迫っているぞ」。競争することで、戦う意欲が高まるのかな。

■こうやってみていくと、⑥を除いて、大学の授業の場合も、授業そのものに加えて、シラバスや現在取り入れられているクラウド型の教育支援サービスの中に、①から⑤について一定程度取り入れられているようにも思います。⑥も、個別の授業でなく、成績全体であればGPAという数値で確認できます。もっとも、「〜〜するのじゃ」みたいなゲームのノリというか、そのような表現はしていませんけど。

■以上のことは、もちろん「機能」としては…です。先ほどリンクを貼り付けたサイトの記事によれは、「おもしろいゲーム」でなければ、ゲーミフィケーションは失敗するのだそうです。あたりまえですが、おもしろい中身の授業でなければ、①〜⑤が授業の運営に取り込まれているにしろ相手にされません。しかも、全ての人にとって面白いゲームは存在しないように、全ての学生にとって面白い授業も存在しません。

■なぜ、こういうことに関心を持ったかというと、以前、ゼミで卒論の指導をしていた時に、一人の学生さんが、「こうすれば卒論が絶対にうまくできるという道筋を示してくれたら、やる気スイッチ入るんですけどね」と言ったことを時々思い出すからです。その時は、何を言っているんだろうと驚きましたが、このゲーミフィケーションという概念を知ると、彼の言わんとすることもなんとなく理解できます。そういえば、その学生さんは日々ゲームに没頭している人でした。

■授業の運営でゲーミフィケーションを意識することは、それほど難しいことではないと思います。おそらく、無意識のうちにそうやっている教員もおられるでしょうね。そもそも、シラバスがそのような構造を取り込んでいるようにも思います。で、問題は卒論ですね。ゲームの場合は、ゲームを提供する人たちがいて、その提供されたゲームを体験して消費する人がいて成立していますが、卒論は、自分自身で意味や意義のある課題をみつけて、その課題を明らかにするために研究に取り組むわけです。教員は、それを側面から支援するわけです。ですから、あえて卒論でもゲーミフィケーションという考え方にこだわるのであれば、自分で面白いゲームを作りつつ、自分でそのゲームを体験してワクワクする…ということになるのでしょうか。もっとも、研究は自らの意思で行うものです。個人的には、そもそもゲーミフィケーションは成り立たないと思っています。

■ああ、卒論の指導。何年もやっていますが、いつもいつも苦労しています。

「社会共生実習」報告会

卒業論文の執筆に向けて

■火曜日の4限は「社会学演習I B」です。3回生の後期のゼミになります。夏期休暇中に、各自の卒論に資すると思われる書籍2冊を選び、その2冊に関して書評を書いてもらいましたが、後期の演習の前半では、その書評を元にグルーブワークを行ってもらいました。

■自分で執筆した書評を元に「この本のどこが面白いのか」を他のメンバーに丁寧に説明してもらいながら、各自の卒論のテーマも同時に明確にしていく…ということを目指しました。また、グループワークを通して、全員がお互いに何に関心を持って卒論執筆に向けて研究しようとしているのかを知ることができました。

■そのあと(後期のゼミの後半)は、各自の研究テーマに関して1回につき2人ずつ報告してもらいました。今年度のゼミ生は人数が少なめで12名ということで、一通り報告が終わりました。研究テーマの報告と並行して、希望するゼミ生徒との面談も丁寧に行いました。その結果、12人のうち半分ほどの人が卒論のテーマと調査フィールドが、ともに明確になってきました。就活が忙しくなる前に、まずは調査を開始してもらうつもりです。

■残りの半分の人たちは、まだテーマしか決まっていない人、またテーマもまだぼんやりとしている人たちということになります。その方達とは引き続き、面談を継続してサポートをしていこうと思います。

■トップの写真は、昨日の4限のゼミの時の様子です。これからどうやって調査を進めていくのか、各自の研究計画についてグループに分かれて説明してもらっています。もちろん、テーマがはっきりしていない人は計画の立てようがないので、仲間の研究計画に関する考えを聞くことになります。また、私から促したわけではありませんが、自分の研究と就職活動を「車の両輪」としてどうやって両立させていくのか、そういった点についても意見交換を行なっています。

■もっとも、テーマと調査フィールドが決まったとして、きちんと「自分の現場」であるフィールドに通わないと、卒業論文は書けません。このあたりがね、就活の中でだんだん後回しになってしまうんですよね。苦しむのは自分自身なんですけどね。

「あつまれ! みんなで作る絵本館」(2回目)

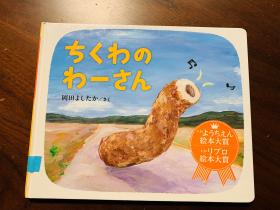

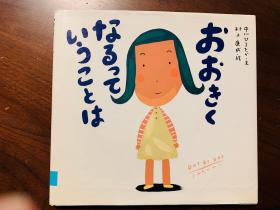

■「あつまれ!みんなで作る絵本館」(龍谷大学社会学部社会共生実習)、昨日と今日、先月に続き2回目のイベントを開催しました。中央学区の地域の皆さん、中央小学校や幼稚園の皆さんに、たくさんの絵本をご寄付いただきました。場所は、大津市役所の「まち家オフィス結」をお借りしています。ボランティアの皆さんによるマジックショーとお話し会を開催します。学生達は、ペーパーツリーやクリスマスリースをつくる工作コーナーを担当します。「まち家オフィス結」(大津市京町1-1-46)。

■2日目は読み聞かせのボランティア団体の皆さん(「膳所おはなし文庫」さん)が、お手伝いくださいました。ありがとうございました。こちらの団体、私が知らなかっただけで、地域ではとても有名な団体なのだそうです。50年ほど活動を続けておられます。赤ちゃんたちも、読み聞かせの声に耳を傾けている様子に驚きました。もちろん、1歳になる前の赤ちゃんですから、言葉が理解できているわけではないと思いますが、きっと何かが伝わっているのですね。

■2日目は読み聞かせのボランティア団体の皆さん(「膳所おはなし文庫」さん)が、お手伝いくださいました。ありがとうございました。こちらの団体、私が知らなかっただけで、地域ではとても有名な団体なのだそうです。50年ほど活動を続けておられます。赤ちゃんたちも、読み聞かせの声に耳を傾けている様子に驚きました。もちろん、1歳になる前の赤ちゃんですから、言葉が理解できているわけではないと思いますが、きっと何かが伝わっているのですね。

■今日は、小さな赤ちゃんを連れた若いお母さんとお父さんがお越しくださり、「絵本館」を親子で楽しんでおられました。若いお母さんお父さんとお話しもさせていただきました。お話を伺いながら、週末、自宅の近くに、いろんな方達と出会ったり交流できたりする楽しい場が必要なんじゃないのかなあ、そのような場が求められているのではないのかなと思いました。

■2日にわたって開催された「絵本館」に、フルに参加してくれたMちゃん(小2)のこともご紹介しておきます。Mちゃんは、先月開催した「絵本館」にも来てくれました。絵本を読んだり、工作をしたり、大学生のお兄さんお姉さんとお話をすることが楽しくて、今回はお父さんと一緒に参加してくれました。

今回の「絵本館」を盛り上げるために、自分の家にある絵本を持ってきてくれたり、小さな子どもたちが大好きなアンパンマンのイラスト入りの手作りカードを作ってくれたり(私はおじいさんですが、カレーパンマンを書いてもらいました)、また「まち家オフィス結」のスタッフの皆さんにお礼の手紙も書いてくれました。年下の子どもたちと遊ぶ風船を使ったゲームを即興で考えてくれたりもしましたね。半分、スタッフみたいな感じです(^^;;。Mちゃんは、来月以降も「絵本館」が開催されることをとっても期待しています。さて、どうなるかな。学生の皆さんや地域の皆さん、そして今回場所を提供してくださった市役所の職員の皆さんと、よく相談をしたいと思います。

■今回「絵本館」を企画・運営した学生の皆さん、いろんな経験をすることで、自分に中に眠っていた力に気がついたのではないかと思います。次回の授業では、一連の活動の「振り返り」をする予定にしています。

■そうそう、もうひとつ。この「絵本館」のこと、読売新聞でも取り上げてくださいました。そして、その記事を、1人の学生が小学校1年生の時にお世話になった担任の先生が読んでくださったようです。今日はその担任の先生が、その学生に会うためにわざわざ「絵本館」にお越しくださいました。素敵なことだな〜と思います。

2022年度の時間割

■来年度(2022年度)の時間割です。昨年と今年は、退職された方の授業や、長期研究員で研究に専念されている方の授業を、「代打」で担当したので担当コマ数が多かったのですが、来年度は、通常に戻ります。大学院の授業の履修者がいると、前期は6コマ、後期は8コマになります。木曜日の後期、留学生の授業も担当します。オフィスアワーは、金曜日の2限。場所は、6号館の社会共生実習支援室です。よろしくお願いいたします。月曜日と前期後期ともに、木曜日は前期は1コマだけを除いて授業がありません。大学教員生活も残り少なくなってきましたので、自分の研究に時間を充させていただこうと思います。まあ、現実には、なかなかそんなわけにはいかないと思いますが。

■また、集中講義サマーセッション では、今年度に引き続き、来年度も「びわ湖・滋賀学」のコーディネーター務めます。コーディネーターは、基本的にボランティアになるので授業コマ数にはカウントされません。ただし、全ての授業のサポートに入ります。

現場主義入門のゲストスピーカー

■木曜日の3限は「現場主義入門」という授業です。1回生を対象とした授業です。社会学部の理念は「現場主義」。社会学科、コミュニティマネジメント学科、現代福祉学科、社会学部にはこの3つの学科がありますが、それぞれの学科に固有の「現場主義」に基づいた学びがあります。現場主義の理念に基づいた自分自身の学びを自分自身でどのように組み立てていくのか、今日は、4回生と卒業生のお2人がゲストとしてお話をしてくださいました。

■写真は、卒業生の尾形詩織さんです。現在は、ある学校法人の職員をされています。学生時代は、臨床福祉学科に所属されていました。今は、現代福祉学科に統一されていますが、尾形さんが在籍されていた頃は、臨床福祉学科と地域福祉学科に分かれていたのです。

■尾形さんは、アメリカでの短期留学をきっかけとして、大学で積極性を持って学ぶことの大切さに気付きました。また、アメリカでホームレスの方達にお話を伺うチャンスがあったようで、そのことをきっかけとして帰国後はホームレスの問題に取り組んで研究をされました。人生では、偶然ではあっても、いろんな出来事が転轍手の役割を果たすことがあります。彼女の場合は、その最初の転轍手が留学の経験だったのでしょう。大阪の釜ヶ崎のドヤ街のお話もされました。釜ヶ崎での街歩きをしている際に、案内してくださった方が、ドヤ街の建物にあるたくさんの小さな窓を見ながら、「この小さな窓一つ一つにおっちゃんたちの人生がたくさん詰まっているんやで」と教えてくださったことを絶対に忘れないと語っておられました。大変、印象深いお話でした。

■で、今日のお話の最後に写真に写っている屋台を使った活動について話をしてくださいました。彼女は、お勤めの学校法人の仕事以外に、この屋台を使った活動、そしてもうひとつ…なんだったかな、忘れてしまった(歳はとりたくない…)、とにかく3つの活動をされているのです。で、この屋台で、彼女は「手紙屋」という活動をされています。商売をされているわけではなく、この屋台を街中の公園にごろごろと押して行って、そこで手紙を書くのです。そうすると、「なにやっているんですか」と関心を持つ人が集まってきます。その時、「あなたも、手紙を書いてみませんか」と笑顔で呼びかけると、「あっ、いいんですか。やってみたいです」と、その場で彼女と一緒に手紙書き始めるのです。たくさんの人が集まる場所で、屋台を使って好きなことで人がつながっていく、そのようなイメージでしょうか。新しい心地の良い公共空間を自分たちで作り出していく試みといえるのかな。これは楽しそうです。

■尾形さんを指導されて、そして「現場主義入門」の授業を一緒に担当している現代福祉学科の教員の方が、こういう本があって面白いですよと教えてくださいました。『マイパブリックとグランドレベル ─今日からはじめるまちづくり』(田中元子、晶文社)。読んでみようと思います。

■尾形さんは、人前で話すのは得意ではない…とおっしゃっていましたが、実に楽しそうにお話をされていました。「仕事は、もちろん大変な部分もあるけれど、同時に、楽しいこともたくさんありますよ」と、ご自身の大学での学びの経験だけでなく、働くことの楽しさについて語っておられたことがとっても素敵だなと思いました。もちろん、楽しさといっても、それは与えられる消費的な楽しさではなくて、自分の思いやアイデアが、人とのつながりの中で、いろいろ刺激を受けながら形になっていくこと、そしてそのことが身の回りの社会を少しずつ変化させていくこと…そのようなことなのではないのかなと思います。