BBCニュース「香港でなぜ抗議が続くのか アイデンティティーの危機」

■香港のデモと警察の対立、日本で報道されていることからはわかりにくい、複雑さがあることがこのBBCのニュースからわかります。ご覧ください。

チケットぴあ チケット完売

■チケットぴあで販売していた龍谷大学吹奏楽部『第46回定期演奏会』のチケットですが、完売したそうです。いつも演奏会はとても人気があり、チケットは完売しますが、次回の定演のばあいは、人気の若手サックス奏者である上野耕平さんがゲストだから完売の時期も早かったのかな…と思います。

「びわぽいんと」のテストイベント

■昨日は、大津市の堅田にある真野浜で、「びわぽいんと」のテストイベントを開催しました。現在、設立の準備を進めているNPO法人「琵琶故知新」が、この「びわぽいんと」の運営を行います。

■2年前のことになりますが、琵琶湖の水草問題に関心のある有志の皆さんと一緒に、市民団体「水草は宝の山」(水宝山)を設立しました。その後、「水宝山」では、水草問題を緩和するための社会的な仕組みについて検討を進めてきました。その中で、「びわぽいんと」というアイデアが出てきました。琵琶湖汽船の社長をされている川戸さんのアイデアです(川戸さんも水宝山の仲間です)。そのアイデアを実現するために、様々な能力を持った「水宝山」の仲間が知恵を出し合いました。そしてNPO法人「琵琶故知新」を設立することになりました。このNPOを設立して、水草問題をはじめとして琵琶湖の様々な環境問題に取り組む市民団体・地域団体の間を、そしてそのような団体の活動を経済的に支援しよとする多くの企業と団体との間をつなぐために、「びわぽいと」というIT技術を使った仕組みを準備することになったのです。

■企業からの寄付をポイントに変換し、スマートフォンのアプリを使って環境保全活動に参加した方たちにポイントを配布します。イベントごとに、NPOが環境保全活動のイベントを開催する団体にQRコードを発行します。そのQRコードをアプリを使って取り込むとポイントが溜まっていきます。それらのポイントはもちろん自分のために使うことができますが、同時に、他の団体に贈ることもできるようになっています。ここのところ、他の団体に贈るというところがとても重要です。しかも、たまったポイントや贈ったポイントは記録に残ります。詳しいことは、またfacebookやこのブログででお知らせできるかと思います。

■NPOが認証されるのは、もう少し先のことになりそうですが、今日は、その前に、小さなイベントを開催し、実際にスマホのアプリを使ってもらうことにしました。アプリも、いろいろ改良していく必要があるからです。アプリの開発については、水宝山の仲間の友人のITベンチャーの会社が積極的に支援してくださっています。ありがたいことです。

■今日は、15人ほどの方達が集まりました。テストですので、基本、「水宝山」の仲間のつながりで集まった方達です。私のゼミの学生Yくんも参加してくれましたし、「水宝山」の活動を応援してくださっている市役所や県庁の職員の方達も参加してくださいました。以前、「水宝山」の仲間の山田さんと2人で水草の撤去や掃除の作業をした時は、かなり時間が必要でした(山田さんは、「水宝山」の代表であり、浜の掃除を始められた方です)。しかし、今日のように多くの方達と一緒に作業をすると、予想以上に早いスピードで浜が綺麗になっていきました。考えてみれば当たり前のことのなのですが、そのことに改めて驚きました。また、とても嬉しくもありました。

■1時間少々で、真野浜で乾燥した水草のほとんどは軽トラックに積み込まれました。その水草は、近くの市民農園で土壌改良剤として使われています。湖辺の水際にそのまま放置されている水草は腐敗し、不快な悪臭を発する迷惑なものでしかありませんが、こうやって人の手で浜に引き上げて乾燥させる

と、価値のある資源になるのです。

■そうそう、山田さんがこんなことを言っておられました。以前は、捨てられたたくさんの釣り糸やルアーが、乾燥した水草に絡まって分別が大変だったけれど、最近は、ほとんどそのようなことがなくなったと。釣り人のマナーが向上したのでしょうかね。それでも、時々、プラスチックゴミが見つかります。それらは分別して燃やすゴミとして処分されます。

■ところで、今年は、背中の凝りや首の凝りに悩んでいるのですが、熊手を持って水草の掃除をしていると、ずいぶん凝りが軽減されます。しかも、美しい風景を見ながらですから、心も爽やかになります。その上で、みんなの力で綺麗になった真野浜に大変満足することができました。

作業の後は本日参加された皆さんと一緒にBBQを楽しみました。有意義な一日になりました。

みんなの駄菓子屋

■facebookで知りました。NHK富山放送局の番組でしょうか。昔は、どこでも駄菓子屋がありました。そこは、地域の子どもの「居場所」でした。あの駄菓子屋の前に行けば誰かいる、話ができる、一緒に遊べる…。そのような場所です。子どもにとっての「街の縁側」なのかもしれません。この駄菓子屋は、そのような「溜まり場」の復活なのかもしれません。しかし、このニュースが面白いのは、そのような「溜まり場」を、地域のおっちゃんたちが復活させていることです。

■この駄菓子屋が面白いのは、奥に部屋があって子どもたちが遊べることでしょうね。家でも学校でもない、子どもたちの「居場所」です。しかも、こちらの駄菓子屋は、地域のおっちゃんたちが話し相手になっている。子どもたちの話を聞いてあげていることが、とても素敵ですね。先生でもない、親でもない、そんな大人が話を聞いて受け止めてくれるって素敵ですよね。かつてこの駄菓子屋に通っていた高校生もやってくるのは、こういう素敵な大人がいるからなのですね。こういうおっちゃん、今の地域社会にはなかなかいないのかもしれません。それぞれの地域で、子どもたちの安心できる「居場所」。先生でもない親でもない、そんな関係とはちょっとずれたところにいる優しい大人がいてくれる「居場所」。素敵ですね。子どもにとっての「サードプレイス」だな。

■駄菓子屋は週4日、午後だけ。小学校の同級生4人が始めた事業です。交代でお店を経営されています。もちろん、利益を目指していないので、人件費は出ませんが、それ以外の経営はトントンのようです。いろいろ視察もあるようです。詳しくは、こちらからご覧ください。「side A」(コドモたちの駄菓子屋」編)と「side B」(「オッチャンたちの駄菓子屋」編)があります。

「滋賀の地酒-酒学事始」

■昨晩は、「滋賀の地酒-酒学事始」滋賀の地酒を知り、学び、嗜むイベントが開催されました。「呑む」のではなく、あくまで試飲です。1部、滋賀県酒造組合会長の喜多良道さん(喜多酒造株式会社 代表取締役社長)によるご講演の後、2部は交流会ということで、滋賀の地酒を嗜むながら参加者の皆さんと交流しました。

■喜多会長のご講演の中にあった「甘味」「酸味」「辛味」「苦味」「渋味」を味わうこと、含み香の大切さを意識しながら試飲をさせていただきました。こうやって意識すると、「苦味」などは味わいの後の方に、それもサッと瞬間的に感じられる味で、日本酒の輪郭を引き締めているという印象を持ちました。こうやって意識すると、銘柄ごとの味の違いや奥深さが理解できます。

■ところで、このイベントに参加したのは、実はRECセンター長の深尾昌峰さんに、これから設立するNPO法人「琵琶故知新」に関していろいろ教えを請うためでした。NPO法人の事務局をされている藤澤栄一さんと一緒にいろいろご指導いただきました。深尾さんは、RECセンター長としてこのイベントに出席されていました。ありがとうございました。「びわぽいんと」という新しい仕組みを作るためには、いろいろ乗り越えないといけない課題があります。頑張ります。

大学/職場・一般編:第67回全日本吹奏楽コンクール全国大会 金賞団体の自由曲演奏/Japan’s Best for 2019【ダイジェスト動画】ジャパンズベスト digest movie

■大学/職場・一般編:第67回全日本吹奏楽コンクール全国大会 金賞団体の自由曲演奏/Japan’s Best for 2019【ダイジェスト動画】ジャパンズベスト digest movie

同窓会滋賀支部総会・懇親会

■土日は入学試験があり、両日とも瀬田キャンパスにいました。一昨日の日曜日は、前回の投稿のように、仕事が終わってから吹奏楽部の部室で開催された「指揮者講習会」を見学させてもらいましたが、土曜日は夕方から、草津市にあるクサツエストピアホテルで開催された、母校、関西学院大学の同窓会滋賀支部総会・懇親会に出席いたしました。同窓会滋賀支部には、昨年から参加させていただいています。ずっと奈良に暮らしていましたが(一時は岩手県に単身赴任)、4年前から滋賀県大津市に暮らすようになったことから、滋賀支部に入れていただくことにしたのです。総会以外にも、滋賀支部「湖東・湖北ブロック」の皆さんにお誘いをいただき、何度か小さな宴会にも参加させていただきました。こうやって同窓の皆さんと交流することを楽しめるようになったのも、やはり還暦を超えたからではないかと思います。

■総会・同窓会では、学年の近い方達が同じテーブルに着席します。私のテーブルでは、浪人していることもあり私が一番年寄りでしたが、同じテーブルの方達と「こんな店があって、昔はよく通ったなあ」などと上ヶ原キャンパスの周辺や阪急西宮北口周辺のお店のことを、みんなで懐かしがりながら話して盛り上がることができました。おそらく、昨年の同窓会でも同じような話題で盛り上がったのではないかと思いますが、それはそれで「ヨシ」としましょう。同じ話題でも楽しいんですから、それでいいんです。

■総会・同窓会では、学年の近い方達が同じテーブルに着席します。私のテーブルでは、浪人していることもあり私が一番年寄りでしたが、同じテーブルの方達と「こんな店があって、昔はよく通ったなあ」などと上ヶ原キャンパスの周辺や阪急西宮北口周辺のお店のことを、みんなで懐かしがりながら話して盛り上がることができました。おそらく、昨年の同窓会でも同じような話題で盛り上がったのではないかと思いますが、それはそれで「ヨシ」としましょう。同じ話題でも楽しいんですから、それでいいんです。

■総会の後半では、毎年、母校の関係者が余興をしてくださることになっています。昨年は、関学の軽音楽部の出身で、私たちとほぼ同世代のバンドの皆さんの演奏でした。ビートルズのコピーバンドで、懐かしく素敵な演奏でした。今年は、現役の学生さんたちの演奏でした。驚いたことに、私も所属していた関西学院交響楽団の木管楽器の皆さんによる木管三重奏でした。心の中では、「お〜い、現役の部員の皆さん。先輩が目の前に座っていますよ」と思ってはいましたが、先輩は黙って活動費を支援しつつ、ニコニコと微笑んで応援しているのが一番良い…と思っていますので、こちらから彼女たちのところに行くことはしませんでした。しかし滋賀支部の事務局の方が気を利かせて私が交響楽団の出身であると説明してくださったようで、懇親会の時に、彼女たちの方から挨拶に来てくれました。少しだけですが、楽しくお話をさせていただきました。

■この部員の皆さんは来年の2月に第134回定期演奏会を開催されますが、私が4回生の時の最後に出演した定期演奏会は第何回かといいますと…、なんと第59回でした。定期演奏会は年2回。私が卒業してから75回も演奏会が開催されていることになります。私が現役の学生部員だった時、第1回の定期演奏会は遠い遠い大昔のように感じられましたが、おそらく今回木管三重奏を演奏された皆さんは、白い髭をはやしたおじいさんの先輩を前に、私の時以上に大昔に感じられたのではないでしょうか。

指揮者講習会

本日、瀬田キャンパス 青朋館にて京都府大学吹奏楽連盟主催の『指揮者講習会』が行われました。講師は音楽監督常任指揮者である若林先生、龍谷大学吹奏楽部はモデルバンドとして演奏いたしました! pic.twitter.com/TGzkMgtcrg

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年11月10日

■昨日と今日、土日ですが大学の業務で出勤しています。今日の仕事は昼過ぎに終わりました。そのまま帰宅しようと思いましたが、ふと、Dropbox(ネット上)にアップされている吹奏楽部の練習予定を眺めてみると、今日は指揮者講習会となっていました。京都府大学吹奏楽連盟が主催する連盟行事の一つです。連盟の各大学の学生指揮や指揮に興味がある学生を対象した指揮法の講習会です。龍谷大学吹奏楽部がモデルバンドとなり、指揮の講習を受けている皆さんの演奏をします。講師は、龍谷大学吹奏楽部の若林義人音楽監督。ということで、私はいつも練習を見学するように、今日は講習会を見学させていただきました。勉強になりますね。まあ、私が勉強しても……あまり意味はないんですが(^^;;。

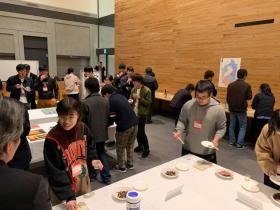

■あっ、忘れていました。講習会で教材として演奏されている曲は、アメリカのアルフレッド・リードが作曲した「アルメニアン・ダンス」です。で、トップの吹奏楽部のtweetの画像の隅、雛壇の上に立っています、私(www)。下の写真は、その雛壇の上から撮った指揮者講習会の風景です。で、改めて思いました。指揮は難しいなあって。今日の講習会を拝見して思いましたが、普段の日常の感覚をひきづっていては指揮はできません。自分が指揮をしていることに、どこか照れ臭いような思いが微塵でもあれば、指揮はできないのではないかと思います。それから、当たり前のことですが、自分自身の中に、指揮をする曲に対する明確なビジョンがなければならないし、そのビジョンをきちんと表現するテクニックがないといけないし…。指揮棒だけでなく、表情や目線も重要だし、指揮棒を持たない左手の動きも難しいですね。まあ、素人の印象にしかすぎませんけど。若林監督、部員の皆さん、長時間にわたりお疲れ様でした。

■以下は、2009年の定期演奏会で演奏された「アルメニアン・ダンス」です。

「25年・連続赤字」の近江鉄道

■滋賀県内には、JR以外に、京阪電鉄、近江電鉄、信楽高原鉄道の3つの鉄道が走っています。先日、ネットで、近江鉄道に関するニュースをみました。「ガチャンコ鉄道」の愛称で知られる近江鉄道ですが、「日本一高い運賃」と言われるように経営は大変です。ニュースによれば、25年間赤字が続いているそうです。これは、近江鉄道が2018年12月に発表した「近江鉄道の経営状況について」という資料です。この資料を拝見する限り、「会社としてはやれることは全てやってきた…」というため息混じりの声が聞こえてきそうな感じがします。ですからこの鉄道を残すのであれば、このニュースにもある「上下分離方式」(自治体が線路などの設備を保有し、近江鉄道が運営を担う)にして沿線の自治体に負担してもらいたい…ということが本音なのかもしれません。素人考えで想像しました。私は鉄道の専門家でもなんでもありませんのが、この辺りのことを専門家の方にもお聞きしたいものです。かりに「上下分離方式」になったとしても、ニュースでは「今後各自治体の負担の割合などが課題となりそうです」とのこと。どの自治体がどれほどの費用を負担するのかで揉めそうです。

■知り合いの鉄道関連のお仕事をされている方からは、お二人の方から次のようなご指摘をいただきました。なるほどと思いました。私自身は、地域のまちづくりの活動と鉄道が、どうつながっているのかも気になっています。

●近江鉄道は大都市からのアクセスがイマイチとは言え、実は新幹線にも直結しており、東京、横浜から日帰りでも充分行くことができる。

●沿線には彦根や近江八幡(これらはJR沿線でもありますが)をはじめ、八日市、豊郷、水口など魅力的な街があるにもかかわらず、人に行きたくさせる情報発信が、鉄道会社にも自治体にも弱い。

●この鉄道がなくなってしまってから顕在化するマイナスの影響を定量化しなければならない。

■この近江鉄道のニュースを見ている限りは、なんだか元気が出てきません。しかし、日本のローカル鉄道の中には、いろいろ工夫をされている鉄道会社もあります。以下は、兵庫県の粟生から北条町まで走っている北条鉄道の例です。記事の中身をお読みいただければと思います。絶対に面白い。狭い意味での、鉄道会社の経営に直結するような話ではありませんが、このようなことを進める鉄道会社の経営姿勢や経営思想に関心が湧いてきました。

名物は駅弁ならぬ“駅パン”! 駅長自らパンを焼く「駅舎工房モン・ファボリ」【兵庫・北条鉄道】

■それから、全国の鉄道会社の中には、ユニークな経営思想のもとで、会社が復活した例もあります。こういう記事も見つけました。「えちごトキめき鉄道」と「ひたちなか海浜鉄道」のそれぞれの社長さんへのインタビューをもとにした記事です。

地方鉄道の「カリスマ社長」が新任地で挑む課題 鉄道運営の「仕組み」を変える必要がある

「瀕死のローカル線」を黒字化した男の経営手腕 ひたちなか海浜鉄道「観光列車は興味なし」

「びわ100打ち上げ&世界農業遺産認定に向けた決起集会」

■昨晩は、先月の19・20日に開催された「第6回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の打ち上げと世界農業遺産認定に向けた決起集会を兼ねた宴会が、大津駅の近くの居酒屋「喜絡亭」で開催されました。通常は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開催することになっているのですが、今回はすでに予約がいっぱいだったことから、別の会場になりました。「びわ100」に参加された方達と応援に来てくださった方達合わせて30名ほどの参加者になりました。私以外は、滋賀県庁にお勤めの皆さんですので、皆さんスーツにネクタイ。私だけちょっと浮いた感じになっています。参加者はほとんどが農政水産部の職員の皆さんです。昨日は、農政水産部長も出席されました。

■さて、世界農業遺産についてですが、認定されるためには現地視察も含めた審査がまだまだ続きます。おそらく春までには、世界農業遺産に認定されるかどうかの審査結果が出ることと思います。世界農業遺産の申請書づくりにかかわってきた方達は、「きっと認定される」と確信していると思います。ただし、認定されること自体が目的ではなく、認定されたことを契機に、世界農業遺産に申請した「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」の価値を多くの皆さんと再確認し、その価値を最大限活かしながら、将来世代へ引き継いでいくことが大切です。昨日は、今年の「びわ100」のことを振り返りつつ、これからの「世界農業遺産」に認定された後の展開についても、皆さんとお話することができました。斜め前の席には、農政水産部長が座っておられたので(部長さんは、酒好き話好き)、大いに盛り上がりました。

■昨日は、成績表も配布されました。私は、2人の県庁職員の方達と歩きましたが、私たちのグループは、滋賀県庁グループの中で、3番目に早いゴールでした。1番目のグループは6時台。2番目は単独でのゴールで7時台。私たちは9時19分のゴールでした。今年、「びわ100」にエントリーするまでは、正直言ってあまり前向きな気持ちにはなっていませんでした。だって、しんどいですもの…。ただ、4年連続で完歩したので、欲が出てきました。来年も参加して5年連続での完歩を実現させたいと思います。その時は、「祝 世界農業遺産認定」をアピールすることになるのかな…と思います。

■以下は、滋賀県が申請した「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」に関連するページです。