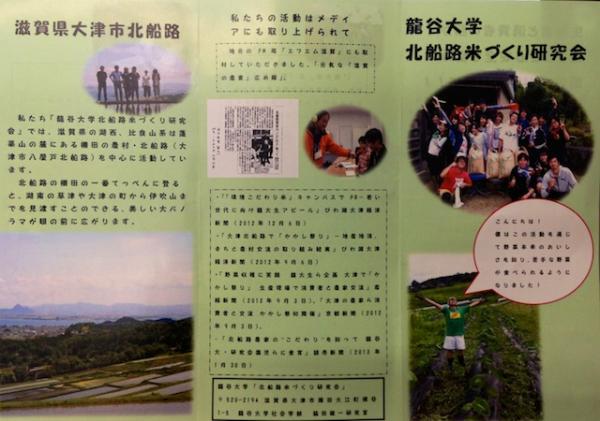

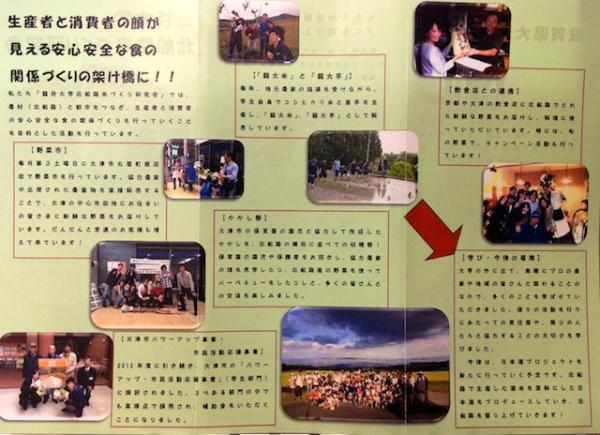

「北船路米づくり研究会」のパンフレット

■ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」のパンフレットです。写真は、三つ折りのパンフレットを開いて、表と裏を撮ったものです。ゼミ4年生のMさんが、版下を作ってくれました。どこかで見たような…。「大津エンパワねっと」のパンフレットを参考に作らせていただきました。「エンパワ」の関係者の皆さん、ありがとうございました。

■パンフレットの表紙には、ゼミ4年生のYくんが、手をY型に広げて(たまたまですが…)、叫んでいます。「こんにちは! 僕はこの活動を通じて野菜本来のおいしさを知り、苦手な野菜が食べられるよになりました!」と叫んでいます。農村活性化を実践から学ぶ…というつもりでやってきましたが、結果として、ゼミ生の「食育」にも役だっていたわけですね。びっくり!

■ ところで、「北船路米づくり研究会」の公式サイトの更新を長らくさぼっていました。申し訳ありません。少し、更新と整理を行いました。ご覧いただければと思います。この公式サイト、この個人ホームページ(&ブログ)と連動させています。公式サイトの「ブログ記事」では、このホームページ(&ブログ)のカテゴリー「北船路米づくり研究会」の記事を読む事ができます。

■ ところで、「北船路米づくり研究会」の公式サイトの更新を長らくさぼっていました。申し訳ありません。少し、更新と整理を行いました。ご覧いただければと思います。この公式サイト、この個人ホームページ(&ブログ)と連動させています。公式サイトの「ブログ記事」では、このホームページ(&ブログ)のカテゴリー「北船路米づくり研究会」の記事を読む事ができます。

■また、「北船路米づくり研究会」のfacebookページ「龍谷大学脇田健一ゼミナール/北船路米づくり研究会」の更新も、なかなか…です。ぼちぼちやっていきます。

大津市役所のfacebookに取り上げていただきました!

玉ねぎのオデン

■昨晩、大津駅前の居酒屋「利やん」を訪問しました。訪問…というのも変ですね、先日15日(土)に開催した第19回「北船路野菜市」のさいに、お店の法に配達した野菜のお代金をちょうだいしに行ったのです。営業活動ですね。しかし、営業活動だけでは失礼なので、もちろん、ちょっくら呑みもしました。その際登場したのが、こちらの玉ねぎです。しかし、唯の玉ねぎではありません。北船路産の新玉ねぎで、しかもオデンに仕上がっていたのでした!これは、めちゃくちゃ美味しかったです。素材の美味しさ、玉ねぎの美味しさを十二分に引き出されていました。さすがマスター!オデンなんですが、少しだけポン酢を垂らすことで、なおのこと玉ねぎの美味しさが引き立っていました。味の輪郭がしっかりした…という感じでしょうか。

■昨晩は、この玉ねぎをいただきながら、ご常連とカウンターでお話しをさせていただきました。農家の皆さんに、一度、ご自分達が生産した野菜がこんなに美味しく料理されている…というのを知ってもらってはどうかとご提案をいただきました。「北船路米づくり研究会」では、都市の消費者の皆さんと農家の皆さんが交流する「かかし祭」というイベントを開催しています。そのようなイベントでは、都市側の消費者が農村にいくわけですが、逆に、農家の皆さんに来ていただいていは…というのです。なるほど〜。そういう企画も面白いかもしれませんね。

■さて、新玉ねぎのオデン、もし他のお客さんにも好評ならば、この季節の定番メニューにしていただきたいですね〜。「そろそろ新玉ねぎのオデンの季節やね〜」と、御常連が毎年思っていただけるような名物メニューになってくれればなあと思います。

「就業力が育つ大学」で10位・日経新聞

■本日(2013年6月17日)の日本経済新聞に、「『就業力』育て 総合ランキング上位は」という記事が掲載されました。このランキングのなかで、龍谷大学は関西勢いで唯一ベスト10入りしました。10位です。このランキングは、インターネットで実施された調査結果にもとづいています。学業、課外活動、交遊関係、就業観の4分野で構成すアンケートを実施し、各分野の質問に対する肯定的な回答を大学ごとに集計・得点化するなどしてランキングしたもです。

■本日(2013年6月17日)の日本経済新聞に、「『就業力』育て 総合ランキング上位は」という記事が掲載されました。このランキングのなかで、龍谷大学は関西勢いで唯一ベスト10入りしました。10位です。このランキングは、インターネットで実施された調査結果にもとづいています。学業、課外活動、交遊関係、就業観の4分野で構成すアンケートを実施し、各分野の質問に対する肯定的な回答を大学ごとに集計・得点化するなどしてランキングしたもです。

■どの学部からの回答が多いのか、キャンパスの違いはあるのか、調査4分野のそれぞれの結果はどうなのか…細かな点が気になります。が、しかし。ここで気を良くして油断するのではなく、むしろ調査結果を真摯に受け止め、その原因を探り、良いところをさらに伸ばしていく「実践」をより自覚的に進めていくべきなのかなと思います。

■社会学部では、学部4学科が協力しながら地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」を運営しています。この教育プログラムを履修した学生は、地域にでかけ、学生の目線から地域の課題を探り、その課題解決のために地域の皆さんと連携して小さな事業に取り組みます。このような教育プログラムの中身が、学生たちの総合的な人間力(主体性・協調性)を成長されることがわかってきています。いわゆる「就業力」とも多くの点で重なりあう力が培われるのではないかと思うのです。

■私のゼミでは、「北船路米づくり研究会」の活動に取り組んでいます。ゼミの評価や単位とは関係ありません。あくまで学生の自主性に委ねられた活動です。地域の生産者と消費者をつなぐ架け橋に自分たちが学生になろう、そのための事業をやっていこう…ということなのですが、この活動でも、真剣に取り組んだ学生たちは、「大津エンパワねっと」と同様に、総合的な人間力が身に付いていくように思われます。

■この日経新聞記事もそうなのですが、学生のもっている総合的な力(学力だけでなく、人間力も含めて)を引き出し、伸ばしていく、そのような教育に熱心に取り組んでいる大学なのかどうか…これからの大学選びは、そのあたりが問われてくることになるのでしょう。

夏・瀬田川

■昨日は、ゼミの「北船路米づくり研究会」の今後の取り組みに関して、市役所の方たちと、少し話しあいをさせていただきました。大津市域のなかで、私たちが取り組んでいるような「農学連携事業」(農村と大学が協力して活性化を目指す事業)は、大津市市域では、ほとんど皆無の状態ということで、とても注目していただきました。ありがたいことです。

■行政との連携という点では、担当している地域連携教育プログラム「大津エンパワねっと」のなかで、履修している学生たちが大津市役所の都市計画部都市再生課とコラボ事業(子ども向けの町家体験教室)に取り組んできています。こんどは、その農村版なのかなと思っています。これまでの経験が役に立ちそうです。すでに市役所の広報関係では、私たちの活動を取材していただいています。明日は、大津市・丸屋町商店街・大津百町館前で「北船路野菜市」を開催しますが、早朝、北船路集落で、研究会の顧問(指導農家)と学生リーダーが集荷にまわります。その様子も、取材していただけるようです。感謝。

■ところでトップの写真ですが、その市役所の方たちとの話しあいの場に向かう途中、瀬田の唐橋の上から撮ったものです。若者たちがボートやカヌーの練習に取り組んでいました。

「北船路米づくり研究会」3・4年生合同ミーティング&コンパ

「みつばち保育園」の遠足

■昨日、28日(火)、大津市内にある「みつばち保育園」の園児さんたちが、ゼミ活動の一環として取り組んでいる「北船路米づくり研究会」のフィールド、北船路の棚田に、園の先生方の引率のもと電車(湖西線)でやってこられました。そして、研究会の顧問である指導農家でもある吹野藤代次さんが世話役となって、地元の農業生産法人「福谷の郷」の田んぼで農作業を体験されました。「みつばち保育園」では地産地消に熱心に取り組まれており、園の給食に北船路産の「こしひかり」(環境こだわり米)を使われており、そのような関係もあって、遠足も北船路にやってこられたのです。

■昨日、28日(火)、大津市内にある「みつばち保育園」の園児さんたちが、ゼミ活動の一環として取り組んでいる「北船路米づくり研究会」のフィールド、北船路の棚田に、園の先生方の引率のもと電車(湖西線)でやってこられました。そして、研究会の顧問である指導農家でもある吹野藤代次さんが世話役となって、地元の農業生産法人「福谷の郷」の田んぼで農作業を体験されました。「みつばち保育園」では地産地消に熱心に取り組まれており、園の給食に北船路産の「こしひかり」(環境こだわり米)を使われており、そのような関係もあって、遠足も北船路にやってこられたのです。

■昨日は火曜日で、3年生は授業があり、4年生は就職活動等があったわけですが、なんとか忙しいなか都合をつけられた4年生のYくんが、サポート役で園児さんたちの農業体験を手伝ってくれました。また、この3月に卒業したばかりの卒業生・Sくんも休日であったことから手伝いに来てくれました。Sくん、ありがとうございます!! 卒業しても、こうやって時間をみつけては手伝いにきてくれるOBの存在、とってもありがたいものがあります。

■さて、園児さんたちは、田植えの体験をされたあと、北船路の茶畑にいき茶摘みをされました。このお茶は、保育園にもってかえって、園で飲むお茶っ葉になるのだそうです。すごいですね〜。私は茶摘みはしたことがありません…。羨ましい。最後は、里芋の種芋の植えつけをされました。秋には、園の給食の材料として使われることになるのだと思います。これは、「食育」であるとともに「農育」「環境教育」でもありますね。これからも、「みつばち保育園」と連携しながら、様々な事業を推進していこうと思います。

■私は、昨日は、授業や学生の指導、また会議があり、北船路にはいけませんでしたが、YくんとSくんが写真を添えて報告してくれましたので、それにもとづいてこのエントリーを書いています。YくんとSくん、ありがとうございました。

北船路米づくり研究会・田植え作業

■ゼミ活動の一環として行っている「北船路米づくり研究会」では、毎年5月の下旬に北船路(旧・志賀町、大津市八屋戸北船路)の棚田で「龍大米コシヒカリ」の田植え作業を行っています。今年は、昨日19日(日)に田植えを行いました。私たちが田植えをしている田んぼは、「北船路米づくり研究会」の顧問で、私たちの指導をしてくださっている吹野藤代次さんの田んぼです。棚田の一番てっぺんにあります。トップの写真は、田植え作業を始めるにあたり、顧問の吹野さんを中心にミーティングをしているところです。この写真をみて、「みんな(男女ともですが)可愛らしいね〜」と思うのですが、それは私がお爺さんに近づいている証拠ですね。

■昨日は、11名の学生(4年生4人、3年生8人)が参加しました。嬉しいことに、この春に卒業した研究会OBも1人参加してくれました。すばらしいです!! また、大学からは、龍谷大学新学部設立準備室のお2人の職員も参加してくださいました。さらに、この村に新住民としてお住まいになっているご夫婦が、私たちの田植えの応援に駆けつけてくれました。報道関係では、大津市役所から、農政関連の広報担当の方が取材に来てくださいました。昼からは、読売新聞「しが県民情報」の記者さんも取材してくださいました。それから、近くの和迩にお住まいの旧知の知り合いも、雨のなかわざわざシュークリームを差し入れてくださいました。みなさん、ありがとうございました。心から感謝いたします。

■田植えは、今年で4年目になりますが、上段の2枚の写真のように、印をつけたロープを田んぼに張って、印のとおりに苗を植えていきます。今年は、2チームにわかれて作業を行いました。学生たちが、田んぼの半分の面積を手植えで田植え。残りの半分は、吹野さんが田植機で田植えをすませてくれました(全部自分たちでやっていると、一日作業になってしまうものですから…)。ロープの印とおりに苗を植えているはずなのですが、思うようにはなかなかいきません。下段左の写真のように、苗を植え直したり、ずれている列を調整したりする作業も必要でした。毎年のことなのですが、いやはや…なのです。でも、学生たちは頑張って、午前中で、龍大コシヒカリの田植えを終えました。昼食は、棚田の畑でテントを張り、吹野さんのお手製の炊き込みご飯をいただきました。天気予報は雨になる予定でしたが、なんとか午前中はもってくれました。助かりました。ちょうど、炊き込みご飯をいただいているときに、雨がポツリポツリと降り始めたのでした。

■午後からは、雨が降り始めました。仕方がないので、テントをもったまま棚田の下の方にくだっていきました(湖西道路の下の方)。酒米の田植えをするためです。昨年、北船路の棚田で実施した都市・農村交流イベント「かかし祭」をきっかけに、北船路で生産した酒米(ヤマダニシキ)を原料に、大津市の中心市街地にある蔵元・平井商店さんで地酒を生産する…というプロジェクトが誕生しました。すでに村の生産組合では、田植えを済ませておられたのですが、田んぼの4隅は機械で苗を植えることができないため、私たちが手で植えることになったのです。しかし、テントをもって移動するレインコートの学生たち…、なんだか微笑ましいというか、不思議な光景ですね〜。

■午後からは、雨が降り始めました。仕方がないので、テントをもったまま棚田の下の方にくだっていきました(湖西道路の下の方)。酒米の田植えをするためです。昨年、北船路の棚田で実施した都市・農村交流イベント「かかし祭」をきっかけに、北船路で生産した酒米(ヤマダニシキ)を原料に、大津市の中心市街地にある蔵元・平井商店さんで地酒を生産する…というプロジェクトが誕生しました。すでに村の生産組合では、田植えを済ませておられたのですが、田んぼの4隅は機械で苗を植えることができないため、私たちが手で植えることになったのです。しかし、テントをもって移動するレインコートの学生たち…、なんだか微笑ましいというか、不思議な光景ですね〜。

■秋には、龍大コシヒカリと酒米ヤマダニシキが黄金色の穂を実らせるはずです。そのときには、こちらの龍大職員のお2人もまたご参加いただけるようです。お2人、この4月から、2015年に開設される農学部の開設準備の業務を行っておられます。デスクでの仕事だけでなく、こうやって学生が農作業に取り組む現場にいってみようという、そのお気持ちがとても嬉しいですね。

■秋には、龍大コシヒカリと酒米ヤマダニシキが黄金色の穂を実らせるはずです。そのときには、こちらの龍大職員のお2人もまたご参加いただけるようです。お2人、この4月から、2015年に開設される農学部の開設準備の業務を行っておられます。デスクでの仕事だけでなく、こうやって学生が農作業に取り組む現場にいってみようという、そのお気持ちがとても嬉しいですね。

■「北船路米づくり研究会」では、グローバル経済のなかで、食の安心・安全が脅かされている時代だからこそ、地域社会に暮らす生産者と消費者の信頼・共感・協働に基づいた、食と農に関する地域経済の仕組みをどう立ち上げて行くのか…、そのような問題意識のもとで活動をしています。2015年に開設される農学部は4学科で構成されますが、そのうちの1つは食料経済学科です。その学科でも、私たちのゼミの活動と重なるような授業や実習が行われると思いますが、ぜひとも学部の壁を超えて連携していきたいと思います。

第18回「北船路野菜市」

■ゼミ活動の一環として取り組んでいる「北船路米づくり研究会」では、一昨年の夏から、ほぼ毎月、第三土曜日に「北船路野菜市」を開催しています(4月と9月は野菜の生産が途切れることもあり開催できないのですが…)。自分でも思いますが、よくここまで続いてきたなあと思います。

■この「北船路野菜市」は、「北船路米づくり研究会」の2期生が始めました(2期生は、今年の3月に卒業しました)。現在は、3期生と4期生が頑張って取り組んでいます。先輩から後輩へと活動が継承され、その活動内容も少しずつ発展してきました。4期生は、この春に私のゼミに配属になったばかりの3年生たちです。まだ、多分に戸惑っている感じですが、来年になると、おそらくひとつの上の学年のようにバリバリ取り組んでくれるものと信じています。

■今日、こんなことがありました。リーダーの枡田くんが大声を出して野菜を売っていると、自転車に乗ったご夫婦が前を通りすぎようとされましたが、急ブレーキをかけて停まり、枡田くんのところに戻ってこられました。このご夫婦、社会学部の地域連携型の教育プログラム「大津エンパワねっと」で、枡田くんがお世話になったご夫婦でした。「枡田の顔をみたら、通りすぎるわけにいかんやん」と笑いながら枡田くんに話しかけ、野菜を買っていかれました。何気ない出来事ですが、ここには、とっても大切なことが存在しているように思います。おそらく、枡田くんも、そのことにきちんと気がついていると思います。

■ところで、明日(19日)は、いよいよ「龍大米コシヒカリ」の田植え作業です。米は、私たちでも指導農家のサポートをいただきながら、なんとか生産することができます。ということで、そのお米に関する出来事について…。

■私たちの「北船路野菜市」は、大津市の丸屋町商店街で開催していますが、お隣の菱屋町商店街でも、商店街の理事長さんのご理解をいただき、移動販売させてもらっています。今日は、こんなことがありました。いつも買って下さる方が、「お米ありませんか?」と聞かれたのでした。私たちの生産した龍大米は、厳しい棚田の環境で生産された米ですから、小粒ですが、甘味が濃い美味しいお米です。10月11月に新米の段階で売り切ってしまいます。

■「お米ありませんか?」と聞かれたお客様、じつは、昨年の秋、龍大米をお買い求めいただいたのですが、ご自宅には他にも先に食べるべきお米がたくさんあり、昨日やっと、私たちの龍大米を炊いて召し上がられました。そうしたところ、とっても美味しいので、またほしくなった…とのことでした(新米の段階で召し上がっていただく、もっともっと美味しかったと思います)。残念ながら、この時期、もう私たちの龍大米はありません。明日、田植えをする龍大米の成長を心待ちしていただくしかありません。頑張って育てます!!

■写真について説明しておきます。

【上段左】研究会リーダーの枡田くんが、新玉ねぎの価格をいくらにするか、指導農家と相談をしているところです。枡田くんは、前日から北船路に泊まり込み、出荷の準備と運搬作業をしてくれています。

【上段右】twitterで、「北船路野菜市」のツイートをみてくれた友達の「しょうこやん」が、京阪電車に乗って買いに来てくれました。

【下段左】野菜市の様子。

【下段右】今日の野菜市が終了したあと、会場である大津百町館の座敷で、売上金の確認をし、出荷してくださった農家に売上代金をお届けるすめたに、それぞれの農家の売上金を封筒に入れているところです。売上金は、この日のうちに、協力農家に届けられます。このような裏方の作業の仕組みも、すべて学生たちがいろいろ考えてやっています。私の方は、ただ、そばで安心して見ているだけです。

【追記】■「北船路米づくり研究会」のパンレットができあがりました。私たちの活動の内容や目的等について、多くの皆さまにご理解いただくために作成しました。すでに、ロゴ・マークも作っているのですが、それらの使用は、次の段階かと思っています。

【追記】■「北船路米づくり研究会」のパンレットができあがりました。私たちの活動の内容や目的等について、多くの皆さまにご理解いただくために作成しました。すでに、ロゴ・マークも作っているのですが、それらの使用は、次の段階かと思っています。

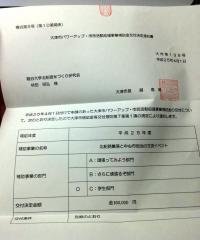

大津市パワーアップ・市民活動応援事業・補助金の交付

■ゼミ活動として行っている「北船路米づくり研究会」。これまでの活動は、こちらをご覧いただければと思います。研究会の活動は、2010年から始まりました。2012年度は、「大津市パワーアップ・市民活動応援事業」の「頑張ってみよう部門」で1位になり助成をいただくことができました。今年度は、昨年に引き続き、こんどは「学生部門」で1位になり助成をいただけることになり、先日、補助金の交付について大津市から文書が届きました。

■ゼミ活動として行っている「北船路米づくり研究会」。これまでの活動は、こちらをご覧いただければと思います。研究会の活動は、2010年から始まりました。2012年度は、「大津市パワーアップ・市民活動応援事業」の「頑張ってみよう部門」で1位になり助成をいただくことができました。今年度は、昨年に引き続き、こんどは「学生部門」で1位になり助成をいただけることになり、先日、補助金の交付について大津市から文書が届きました。

■「北船路米づくり研究会」の活動の基本は、以下の2つです。ひとつは、自ら農作業をして米(「龍大米」)と里芋(「龍大芋」)を生産し、それらの米や里芋とともに、私たちの活動をご理解いただき協力してくださる農家が出荷した野菜を、大津市の丸屋町商店街で月1回第三土曜日に開催している「北船路野菜市」で販売することです。また、それらの米・里芋・野菜は、大津市や京都市の飲食店にも配達し、メニューに使っていただいています。もうひとつは、昨年から始めた「かかし祭」です。これは、北船路の農家と市街地の消費者の皆さんとが、北船路の棚田で開催するイベントで交流し、お互いに顔の見える関係をつくることにあります。そのような関係を通じて、地域の農業や食の安心・安全を確保する仕組みを、生産者と消費者が協働することのなかで、生み出していくことを指しています。

■今年度はからは、以上の活動に、さらにもうひとつ新たな活動が加わりました。「地酒プロジェクト」です。昨年開催した「かかし祭」を通じて、中心市街地にある蔵元・平井商店さんと、地元の農家の皆さんとのあいだにつながりが生まれた結果、北船路で「酒米」を生産し、その「酒米」を原料に平井商店さんで新しい日本酒を醸造していただけることになったのです。その新しい銘柄の地酒のプロデュースと社会への情報発信に、学生たちがなんらかの形で関わり応援できるようになればと思っています。