琵琶湖の全循環(2017年)

■「琵琶湖の深呼吸」とも言われる「琵琶湖の全循環(全層循環)」が無事に確認されました。滋賀県が、琵琶湖北湖の高島市・今津浜沖で、湖の表層と底層(水深約90メートル)の水中に溶けた酸素濃度が同程度になる「全循環」が1月26日に確認されたと発表しました。最近の10年間では、2011年1月24日の確認についで2番目の早さとのことです(昨年、2016年は3月半ばでした)。三日月滋賀県知事も定例記者会見で説明されています。今年は、水温が高いことに加えて、雪が降ったり、気温が低かったりしたことが、早めに全循環が起こった理由のようです。とりあえず、滋賀県民としてホッとしています。動画中では、8分頃から、三日月知事が全循環(全層循環)に関する記者からの質問に答えておられます。

豊田さんの「利やん」デビューと山田周生さんとの出会い

■アメリカの映画”Back to the Future”のことをご存知でしょうか。マイケル・J・フォックスが主演した映画で、デロリアンというスポーツカーを改造したタイムマシンで現在・過去・未来を行き来するストーリー…とまとめてしまうと乱暴すぎますね。私はこの映画の大ファンなんですが、昨晩は、「おお!! 大津駅前に、デロリアンが現れた!!」と言いたくなるようなシーンに出くわしました。かっこいい !! なんだか、ちょっとSFチックです!! 頭の中では、映画”Back to the Future”のテーマが流れてきました。もう、妄想全開です。この車は、昨晩、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお会いした山田周生さんが乗っておられるディーゼルエンジン車です。車の後ろには、廃食油からバイディーゼルを作る超小型の精製装置を積んでいます。この車で山田さんは、化石燃料に頼らず世界一周されました。すごいです。詳しくは、山田さんのwebサイトをご覧ください。

Biodiesel Adventure

■山田さんは、現在、岩手県の三陸沿岸にある釜石市で、エコハウスを作ってエネルギーを自給自足する生活にチャレンジされているそうです。そして、釜石の復興に尽力されています。菜の花畑から広がる持続可能な地域づくりです。こちら菜の花畑から広がる持続可能な地域づくりからは、その活動を知ることができます。以下は、引用です。

活動サマリー

【これまでの活動 〜廃油で地球を走る〜】元々は廃油をリサイクルして作る「バイオディーゼル燃料」を自給自足しながら地球を走る実験プロジェクトを行ってきました。2007〜2008年には廃油のみで地球一周を完走。世界の自然再生エネルギーやエコビレッジなど「自然と共生する循環型のくらし」に関わる幅広い分野を研究取材してきました。【大震災に遭遇 〜エコ燃料が力を発揮〜】

地球一周後、2009年から日本一周をしていた最中、岩手県花巻市滞在中に大震災に遭遇したのです。ガソリンが枯渇し、多くの人が被災現場へ辿り着けない中、廃油さえあれば燃料を自前できる当車が力を発揮。物資配給・人の運搬など支援活動を展開できました。それまで行ってきた活動が緊急時に役立つということを自ら実証することとなったのです。【緊急支援から地域づくり活動へ】

その経験により「今こそ東北被災地から循環型のエネルギーとくらしを実現・発信すること」が私たちのミッションであると強く感じ、被災地に居住を続け長期活動を行っています。【どんな事業?】

「身近な自然再生エネルギーを取り入れた循環型地域づくり」をコンセプトに、下記3つを柱に事業を行っています。

①「菜の花大地復興プロジェクト」

被災農地や耕作放棄地を活用し、菜の花を植え搾油し、無農薬無添加のなたね油を全国へ販売。農作業やラベル貼りなど小さいけれど幸せと思える雇用を生み、土や自然に触れ心身を健康に保ち、コミュニティ間の交流機会も促します。菜の花は食料(菜花と油)にもなれば、景観も美しく、油は緊急時に燃料になります。そうした多くの利点を活かしながら、地域力を向上し災害に強い地域づくりにつなげます。菜の花と地域食材を活かした「青空レストラン」も季節限定で開きます。

②「エコエネルギー100%古民家ハウス づくり」

海と山をつなぐ川の中流域にも菜の花畑を育てています。そこにある古民家を、地域内外の人が交流できるハウスとして改築中。電気は自然再生エネルギー100%を実現し、自然から電気を生み出すくらしを実際に学び体験できる場所として活用します。エコツーリズムと連携したプログラムも行います。

③「廃油リサイクルプロジェクト」

地域から出る廃食油を集め、バイオディーゼル燃料にリサイクルし、地域で利用する仕組みをつくり、エネルギーの地産地消と環境への意識向上を目指す取り組みです。

■昨晩は「ご縁」の不思議さを感じました。建築家の伴政憲さんとパニソニックの関連企業にお勤めの田中正敏さんが、釜石の山田さんのもとで出会い、どういうわけかそれぞれ別のルートで大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチームに入られました。「あっ、なんでここにいるの!」とお互いにびっくりしたという話しでした。そのことを、昨日聞かせていただきました。そして、そのお2人を介して、私は山田さんとお知り合いになることができました。「利やん」は、人をつなぐ不思議な場所だな〜と思います。また、元々お酒を嗜まれない「大津グリル」というレストランの経営者である豊田令枝さんからは、お酒をちょっと楽しめるようになったので「利やん」にデビューしたいとのご要望があり、お店にお連れすることになりました。また、伴さんからも、「山田周生さんを『利やん』にお連れするので、一緒にどうですか~」とお誘いがありました。そのようなお誘いのコラボの中で「ご縁」をいただくことができました。昨晩は…というか、昨晩も盛り上がりました。豊田さんによれば、「琵琶湖の歴史や地形の話から、米の話、東北大震災の話、菜の花ディーゼルオイルの話、そしてどう暮らせば幸せなのかという哲学的な話まで、幅広く濃い濃い時間」だったそうです。あまり意識していませんが、結果としてそのような話題で盛り上がりました。楽しかったな〜。山田さんと伴さんは、車の運転があるのでお酒を飲まれませんでしたが、アルコールで調子を上げた私におつきあいくださいました。私は、幸せ者だな〜。昨日は、そうやって山田さんのプロジェクトのお話しを伺ったわけですが、釜石に行って実際に見てみたいと強く思いました。来年度は行ってみよう。

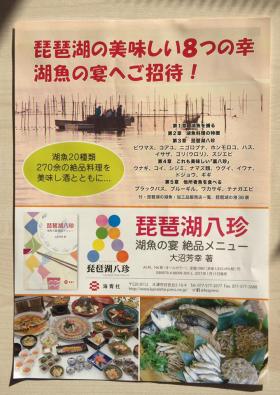

琵琶湖八珍「ビワ・コ・ハ・ホン・ニ・ス・ゴ・イ」

■島根県の宍道湖には、「宍道湖七珍」という言い方があります。「しんじこしっちん」と読みます。日本海・中海・宍道湖とつながっていることから、宍道湖には海水が流れ込みます。宍道湖は汽水湖なのです。そのため、魚介類が大変豊かです。そのような豊かな魚介類のなかでも、特に、スズキ、モロゲエビ(ヨシエビ)、ウナギ、アマサギ(ワカサギ)、シラウオ、コイ、シジミ(ヤマトシジミ)の7種類を選んで「宍道湖七珍」と呼んでいるのです。

■島根県の宍道湖には、「宍道湖七珍」という言い方があります。「しんじこしっちん」と読みます。日本海・中海・宍道湖とつながっていることから、宍道湖には海水が流れ込みます。宍道湖は汽水湖なのです。そのため、魚介類が大変豊かです。そのような豊かな魚介類のなかでも、特に、スズキ、モロゲエビ(ヨシエビ)、ウナギ、アマサギ(ワカサギ)、シラウオ、コイ、シジミ(ヤマトシジミ)の7種類を選んで「宍道湖七珍」と呼んでいるのです。

■昔から、こういう言い方があるのかなと思っていましたが、違いました。昭和も戦前の時代になりますが、地元の新聞に連載された「宍道湖十景八珍」という記事が、事の始まりなのだそうです。なんだか、「お国自慢」のようなニュアンスがありますね(私自身は、この「お国自慢」って、けっこう大切なことだと思っていますが…)。戦後になり、宍道湖と日本海の間にある中海で国営干拓事業が始まりそうだった頃、1958年頃なのだそうですが、こんどは「宍道湖七珍」という呼び方が発案されたようです。干拓事業によって消えていくかもしれない宍道湖の美味しい魚介を惜しむ…という感じもありますね。結局、干拓事業は途中で中止になりました。もし干拓されていたら、宍道湖の生態系にはどのような影響が出ていたのか、生態学者ではない私には正確に説明できません。幸いなことに、今でも美味しい「宍道湖七珍」をいただくことができます。

■この島根県の「宍道湖七珍」(しっちん)は、全国的に有名です。しかし、その「七珍」を1つ上回るのが、滋賀県で発案された「琵琶湖八珍」(はっちん)なのです。「琵琶湖八珍」の方は、ビワマス、コアユ、ハス、ホンモロコ、ニゴロブナ、スジエビ、ゴリ、イサザ、の8種類を指します。産経新聞の報道によれば、2013年の夏に、滋賀県立安土城考古博物館で琵琶湖の漁業や湖魚料理などをテーマにした夏季特別展が開催された際、琵琶湖ならではの料理の魅力を県内外に発信しようと、「琵琶湖八珍」選ぶコンテスト(「総選挙」と呼んでいたらしい・・・AKB48みたい)を開催したのだそうです。もちろん、宍道湖のことを強く意識してのことです。しかもその上を行こうと8種類が選ばれています。琵琶湖の「食のブランド化」を目指した企画です。

■「宍道湖七珍」については、スズキ、モロゲエビ(ヨシエビ)、ウナギ、アマサギ(ワカサギ)、シラウオ、コイ、シジミ(ヤマトシジミ)、「七珍」の魚介名の頭の文字をとって「スモウアシコシ」、つまり「相撲足腰」と記憶して覚えるようです。それに対して、「琵琶湖八珍」のばあいは、上の「八珍」の魚介名の太字のところを読んでみてください。「ビワコハホンニスゴイ」、つまり「琵琶湖は、ほんに凄い!!」になります。このことを滋賀県の農政水産部の高橋滝治郎部長にご教示いただきました。いや~、この覚え方を発見した人は、なかなか凄い人だと思います。

■さて、「琵琶湖八珍」のことを書いた本も出版されています。『琵琶湖八珍 湖魚の宴 絶品メニュー』。執筆されたのは、滋賀県立安土城考古博物館の副館長をされていた大沼芳幸さんです。「琵琶湖八珍」を材料にした料理とそのレシピが紹介されているようです。「裏八珍」まだ提唱されています。正式な「八珍」には入らないものの、その他の美味しい湖魚料理についても紹介しているようです。滋賀県に暮らして、琵琶湖流域の研究をしていますから、これは「読まねば!!」ですね。さっそく注文をしました。

目次は、以下の通りです。

第1章 湖魚を捕る

日本遺産「琵琶湖の伝統的漁法」

琵琶湖漁業の特徴

海と共通する漁第2章 湖魚料理の特徴

日本遺産「琵琶湖の湖魚食」

ナレズシ……………….(湖魚料理の特徴 その1)

畑作物と合わせて食べる…..(湖魚料理の特徴 その2)

小さい魚を捕り食べる文化…(湖魚料理の特徴 その3)

小骨を断つ……………..(湖魚料理の特徴 その4)

淡水魚を生で食べる文化…..(湖魚料理の特徴 その5)第3章 琵琶湖八珍

琵琶湖八珍の提案

ビワマス……(琵琶湖八珍の魚 その1)

コアユ……..(琵琶湖八珍の魚 その2)

ニゴロブナ….(琵琶湖八珍の魚 その3)

ホンモロコ….(琵琶湖八珍の魚 その4)

ハス……….(琵琶湖八珍の魚 その5)

イサザ……..(琵琶湖八珍の魚 その6)

ゴリ(ウロリ)(琵琶湖八珍の魚 その7)

スジエビ……(琵琶湖八珍の魚 その8)第4章 これも美味しい「裏八珍」

ウナギ……..(裏八珍の魚 その1)

コイ……….(裏八珍の魚 その2)

シジミ……..(裏八珍の魚 その3)

ナマズ類……(裏八珍の魚 その4)

ウグイ……..(裏八珍の魚 その5)

イワナ……..(裏八珍の魚 その6)

ドジョウ……(裏八珍の魚 その7)

ギギ……….(裏八珍の魚 その8)第5章 他所者魚を食べる

ブラックバス..(他所者の魚 その1)

ブルーギル….(他所者の魚 その2)

ワカサギ……(他所者の魚 その3)

テナガエビ….(他所者の魚 その4)付録

琵琶湖の湖魚・加工品販売店一覧、琵琶湖の港36景

比良オロシと湖西線

■昨晩は、今年最後の忘年会でした。龍谷大学の世界仏教文化研究センターの関係者の皆さんとの忘年会でした。センターの職員や研究員の皆さん以外にも、文学部の真宗学、仏教学そして実践真宗学研究科の若手教員の皆さんもご参加くださいました。当初は、研究部長として世界仏教文化研究センターの皆さんのご苦労をねぎらうつもりでやってきたのですが、すっかりそんなことは忘れて、最終電車近くまで、皆さんと宗教や仏教と社会との関係について、いろいろお話しをさせていただくことができました。

■とても勉強になりました。こういった、学部の壁を超えた形での学問的な「つながり」は非常に大切だと思いました。私自身、素人勉強のレベルで仏教の本を読んでいますが、普段思っている素朴な疑問についても、いろいろ教えていただくことができました。ありがたかったです。

本学には実践真宗学研究科がありますが、そこでは社会実践実習に取り組んでおられます。社会学部で行なっているCBL教育等とも関係があります。両者とも学内の組織であるにもかかわらず、あまり交流がありません。「つながる」ことで、もっといろいろできるはずです。様々な可能性が顕在化してくるといいなと思います。

■というわけで、気分良く京都駅から湖西線の終電に乗ったのですが、電車は大津京までしか進みません。どうしたんでしょう。車内放送からは、強風で湖西線、再開の目処がたっていないというのです。あとで調べてみましたが、JR西日本列車運行情報がtwitterで「湖西線では強風のため、堅田駅~近江今津駅間で運転を見合わせています。現在も、断続的に非常に強い風が吹いているため、本日は最終列車まで運転を見合わせます」という情報を流していました。これはいけません。1時間待って1時半頃になっても動きそうにないので、JR大津京駅からはタクシーで帰ることにしました。仕方ありません…。湖西線が強風で止まる…というのは、よく知られたことです。湖西線沿いに暮らすようになって、その「洗礼」を受けたわけですね。

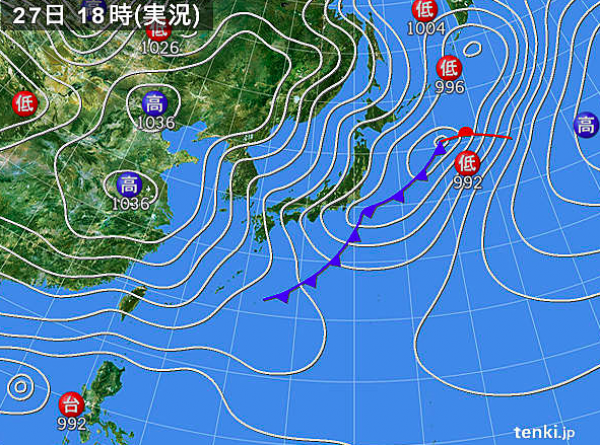

■堅田駅から近江今津駅までの間には、比良山系がそびえ立っています。この比良山系から琵琶湖側の大津市の旧志賀町へ吹き降ろす強風のことを、「比良オロシ」と言います。長年にわたって滋賀の気象について研究されてきた松井一幸さんと武田 栄夫さんが2001年に発表された研究成果によれば、「比良オロシ発生時には『気圧が比良山系から見て、北西に高く南東に低い状態で、地上等圧線が北東から南西にほぼ 45°に走っている』ことが殆どの場合に見られた。この 事実を『比良オロシの45度マジック』と呼ぶことにする」と述べておられます。ただし、「45 度マジックは比良オロシが発生するための必要条件であるが十分条件ではない。比良オロシが発生するためには,ある程度の気圧傾度や寒気が必要である」ということも述べておられます。

■私自身、気象や天気図のことについてはよくわかっていませんが、昨日の晩18時の天気図を見てみたいと思います。トップの画像がその天気図です。確かに「気圧が比良山系から見て、北西に高く南東に低い状態で、地上等圧線が北東から南西にほぼ 45°に走っている」ことがわかります。ネットの天気予報では、「26日(月)から27日(火)にかけては低気圧が発達しながら通過する影響で広く雨や雪となり、風も強まります。天気も気温も変化が大きくなりそうです」とのことでしたが、実際、滋賀は夜に大荒れとなり、湖西線は止まってしまいました。ちなみに、湖西にある南小松では、21時01分に、最大瞬間風速が25.8m/s(北北東)となったようです。相当強い風です。

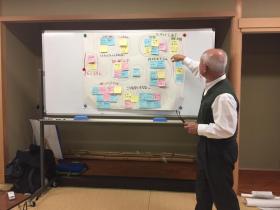

ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会

■火曜日の報告です。午前中は研究不正防止に関連して研究部の委員会でした。昼からは滋賀県庁に移動。「ヨシ群落保全審議会」の委員の皆さんが集まった「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」に出席しました。私は審議会の会長を務めさせていただいていることから、この日の検討会では、ファシリテーターになって「これからヨシ群落どうしていくねん」って感じで、ワイワイ楽しくワークショップを行いました。皆さん、審議会の委員であるとともに、実践的な活動にも励んでおられます。とても積極的に、今日のワークショップに取り組んでくださいました。

■火曜日の報告です。午前中は研究不正防止に関連して研究部の委員会でした。昼からは滋賀県庁に移動。「ヨシ群落保全審議会」の委員の皆さんが集まった「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」に出席しました。私は審議会の会長を務めさせていただいていることから、この日の検討会では、ファシリテーターになって「これからヨシ群落どうしていくねん」って感じで、ワイワイ楽しくワークショップを行いました。皆さん、審議会の委員であるとともに、実践的な活動にも励んでおられます。とても積極的に、今日のワークショップに取り組んでくださいました。

■一人一人の心の中にあるモヤモヤを文字にして、言葉にして、人に聞いてもらい、共感し、最後にはそれらを「見える化」して共有しました。皆さんと楽しみながら、これからの時代の「ヨシ群落保全条例」と「ヨシ群落保全基本計画」が目指す方向性を確認しました。参加者は、大津市雄琴学区自治連理事の青山武廣さん、ヨシでびわ湖を守るネットワーク(コクヨ滋賀)の太田俊浩さん、公益財団法人淡海環境保全財団の川端さん、針江生水の郷委員会の高橋敏枝さん、伊庭の里湖づくり協議会の田中信弘さん、審議会公募委員の松田明子さん、野洲市長の山仲善彰さん、環境政策課の職員の皆さん、そして私。全員で11名。ご公務のため山仲市長は途中で退席されましたが、皆さんの「想い」を形にすることができました。まずは、キックオフですね!今日は曇り時々雨ですが、こうやって皆さんと一緒に有意義な時間を持つことができて、心の中は日本晴れです!これからの展開が楽しみです。

「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会

■以下は、滋賀県のホームページからの引用です。

本県では、魚のゆりかご水田や環境こだわり農業など、琵琶湖と共生する本県独自の農業システムについて、「世界農業遺産(GIAHS)」の認定に向けた取組を推進し、強い農業づくり、地域活性化の契機にするとともに、この取組を県産物の高付加価値化や観光資源としての活用等につなげ、滋賀の農業を健全な姿で次世代に引き継いでいきたいと考えております。

これに関し、先般9月15日には、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会を、県、市町、関係団体の皆様とともに立ち上げました。この準備会は、多様な主体が連携のもと、「世界農業遺産」の認定に向けた取組の推進や、強い農林水産業づくりと活力ある地域づくりに向けての活動を行うこと目的としたものです。

また、9月24日には、「『世界農業遺産』認定をめざして キックオフ シンポジウム」を開催し、「世界農業遺産」の認定に向けた取組について県民の皆様に説明するとともに、準備会への入会申込みの受付を開始しました。準備会では、県民、民間団体、企業、大学、研究機関、地方公共団体など、「世界農業遺産」認定に向けた機運の醸成、情報の発信、申請内容の検討などに参画いただける方を以下により広く募集します。

ぜひ多くの方に御入会いただきたいと考えておりますので、お知らせします。

北湖に浮かんで感じたこと

■ひとつ前のエントリーでは、ビワマスのトローリングのことをエントリーしました。ばんばん釣れたかのように書いていますが、最初は、ビワマスかなと思って釣り上げても、ウグイという別の魚だった・・・なんてことが多く、あまり調子はよくありませんでした。そこで、ガイドしてくれる船頭さんにお願いして、少し「観光」もしてみることにしました。広い琵琶湖の北湖のなかにいて、どこを観光するのかと思われるかもしれませんね。

■トップの写真、これも北湖にある観測所です。私の主観ですが、ちょっと潜水艦が浮上してきたようでもあり、なにやらSF映画に出てきそうな雰囲気でもあります。正式名称は、「安曇川沖総合自動観測所」と呼ぶようです。水深約60mまでの7つのポイントで、水圧に影響されずに精度の高い測定を行っており、水深約60mまでの7つのポイントで、水圧に影響されずに精度の高い測定を行っているそうです。この写真からは、琵琶湖の固定からそびえたっているようにも見えますが、違います。巨大なブイで浮かべてあるのです。もちろん、湖底には重りがありそこにつながれています。次の写真はは、「沖の白石」です。琵琶湖の北湖のなかに、このような岩礁があります。このあたりの水深は約80mです。大岩と呼ばれる一番大きな岩礁の高は約20mあることから、高さ100mほどの鬼の「角」のような岩がそびえたっているということになります。最後の5枚は、竹生島の写真です。近づくに従って、建物がはっきり見えてきました。宝厳寺(ほうごんじ)です。真言宗豊山派の寺院です。

■船頭さんが気をきかせてくださったおかげで、ビワマスのトローリングだけでなく、北湖を楽しむことができました。北湖の真ん中あたりからは、比叡山、比良山系、奥琵琶湖の山々、竹生島、多景島、沖の白石が見渡せます。大きな北湖の真ん中に浮かんでいると、琵琶湖に抱かれているかのような気持ちになります。とても幸せな気持ちになるのです。こういう風景をみながら、同時に、深いところに生きているビワマスを釣り上げることで、琵琶湖の広さだけでなく、深さも、それも頭ではなく身体で深さを実感することもできたのでした。釣り上げたビワマスの美しい姿には、何か神秘的なものさえ感じました。後日、船頭さんに御礼のメールを送ったところ、お返事をいただけました。そこには、こう書かれていました。「いつか機会があったら、夕方から日没過ぎの琵琶湖においでください。あまり魚は釣れない時間帯ですが、誰もいなくなった湖に浮き、日が沈み暗くなってゆくのを眺めている時間が私にとっては幸せなひと時です」。素敵ですね。いつか機会があったらではなく、必ず再び行ってみたいと思っています。

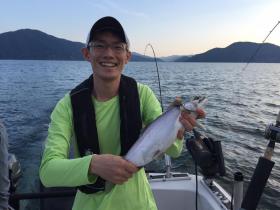

ビワマスを釣った!!

■琵琶湖は400万年の歴史を持っています。伊賀上野のあたりに誕生して、大地の動きとともに、深い湖になったり、時には浅い小さな湖沼が連なったようになりながら少しずつ移動し、約40万年前にほぼ現在の位置にたどり着きました。琵琶湖は周囲を山々に囲まれ、たくさんの河川が琵琶湖に流入しますが、流出する河川は瀬田川だけです。このように閉じた水系として40万年もの歴史があるため、琵琶湖では、生物進化の過程で、ここにしかいない生き物が誕生しました。そのような生物のことを固有種といいます。琵琶湖には約1000種の生き物がいますが、そのうちの50種が固有種といわれています。先週の土曜日、7月30日(土)に、そのような固有種の1種(正確には固有亜種だそうです)であるビワマスを釣るために、釣り好きである娘婿のてっちゃんとともに、奥琵琶湖に行ってきました。今回のビワマス釣りは、私が滋賀県立琵琶湖博物館に学芸員として勤務していた時の同僚である桑原雅之さんのお誘いで実現しました。

■朝3時45分にてっちゃんとともに家を出発し、奥琵琶湖にある大浦の漁港まで行きました。そこから釣り用のプレジャーボート(釣り船)に乗り、琵琶湖の北湖の中心部へと向かいました。ビワマスはサケの仲間です。琵琶湖の周囲の河川で生まれたら、すぐに河川を下り、琵琶湖の深いところに向かいます。ビワマスは、水温の低い深いところで成長するのです。時々、餌をとるために、琵琶湖の中層までやってきます。今回挑戦したトローリングという釣りは、このようなビワマスを狙った釣りです。疑似餌を琵琶湖の北湖の中層あたりまで錘で降ろして、ゆっくり船で曳いていきます。ビワマスが餌と勘違いして疑似餌に喰らい付いたら、リールで釣り糸を巻いていきます。今回は、桑原さん、てっちゃん、私の3人で6時間トローリングを行いました。大小様々なサイズのビワマスが釣れました。私には釣りの趣味はありませんが、海釣りではそれなりにキャリアを積んでいる娘婿てっちゃんでも、このビワマス釣りは初めての体験で、大興奮していました。楽しい時間を過ごすことができました。

■トップの写真、桑原さんが釣り上げたビワマスです。頭の先から尻尾の端まで、全長66cm。かなりの大物です!! これはめったに釣ることのできないサイズです。おそらく誕生してから4年~5年ほどたっているのではないかと思います。桑原さんは、毎年ビワマスのトローリングを楽しんでおられますが、この66cmは自己記録なのだそうです。素晴らしい。66cmというと、リールを巻いていてもかなりの抵抗感があったはずです。桑原さんは、慎重にリールを巻くことに集中されていました。しだいに大物のビワマスの姿が見えてきました。これだけのサイズになると体高もかなりあるので、琵琶湖のなかでビワマスの銀色の腹がうねっている様子は、まるでアナコンダのような大蛇のようでもありました。かなり時間をかけて大物は釣り上げられました。桑原さん、大満足です。船のなかは、歓声ととともにハッピーな雰囲気に包まれました。この大物を、私やてっちゃんではなく、桑原さんが釣り上げてくれて本当に良かったと思いました。また、こういうトローリングを体験させていただいた、ガイドの船頭さんにも大感謝です。

■釣ったビワマスは、桑原さんと分けることにしました。桑原さんは、ご自身で釣り上げた66cmの大物と、もう1匹手頃なサイズだけを受け取り、後は全部私たちに譲ってくれました。ありがとう、桑原さん。船頭さんがクーラーボックスに氷と塩と水を詰めてくださり、そこに大量のビワマスを詰める一路、大津市に向かいました。そうです、大津駅前のいつも居酒屋「利やん」に運び込むことにしたのです。マスターにお願いして、すべてのビワマスを捌いてもらいました。てっちゃんと私たちはいったん帰宅して仮眠をとり、夕方、こんどは妻や娘も一緒に再び「利やん」へ向かいました。

■釣ったビワマスは、桑原さんと分けることにしました。桑原さんは、ご自身で釣り上げた66cmの大物と、もう1匹手頃なサイズだけを受け取り、後は全部私たちに譲ってくれました。ありがとう、桑原さん。船頭さんがクーラーボックスに氷と塩と水を詰めてくださり、そこに大量のビワマスを詰める一路、大津市に向かいました。そうです、大津駅前のいつも居酒屋「利やん」に運び込むことにしたのです。マスターにお願いして、すべてのビワマスを捌いてもらいました。てっちゃんと私たちはいったん帰宅して仮眠をとり、夕方、こんどは妻や娘も一緒に再び「利やん」へ向かいました。

■ビワマスのトローリングの様子は、逐次、facebookに投稿していたので、私たちが「利やん」に到着すると、私のfacebookの友達であり、居酒屋「利やん」のランニングチームのチームメイトでもあり、そして龍谷大学の職員でもある竹之内くんもやってきてくれていました。少し遅れて、世雄くんもやってきてくれました。お2人とも、ビワマス食べるのは初めてとのことでした。ビワマスは、7月が一番脂が乗って美味しくなります。それなりの漁獲があるのですが、美味しくてもなかなか流通しません。ということで、はじめて味わうのビワマスに、竹之内くんと世雄くんのお2人はとても感動されていました。

■左は、翌日の日曜日の晩に自宅でいただいたビワマスの刺身です。「利やん」のマスターに柵にしていただいたものを刺身にしました。釣りたては歯ごたえがあって、これはこれで美味しいのですが、翌日は、その硬直がなくなり、より一層美味しくなります。なんといいますか、甘みがぐんと増すのです。

■左は、翌日の日曜日の晩に自宅でいただいたビワマスの刺身です。「利やん」のマスターに柵にしていただいたものを刺身にしました。釣りたては歯ごたえがあって、これはこれで美味しいのですが、翌日は、その硬直がなくなり、より一層美味しくなります。なんといいますか、甘みがぐんと増すのです。

■今回、改めて思ったことは、普段、琵琶湖の魚を味わった経験のある方が少ないということです。facebookへの投稿には、たくさんコメントをいただきましたが、琵琶湖にいる淡水魚が刺身で食べられるということに、多くの方たちが驚いておられました。琵琶湖にこんな美味しい、しかも美しい魚がいるのかと驚いておられました。多くの人びとが、湖魚を通して琵琶湖のことに思いをはせることができれば、長い目で見れば琵琶湖を守っていくことにもつながるのではないかと思います。

ツバメとの共存

■以前のことになりますが、2014年4月29日に「日本野鳥の会のツバメ全国調査」をエントリーしました。ツバメが営巣しにくい状況がうまれています。そのことを、以下のように書いています。

この日本野鳥の会による「ツバメ調査」2012年の調査結果では、ツバメが減少した2大要員として、カラスによる影響と人による巣の撤去があげられていました。カラスは、ツバメの巣を襲い卵やヒナを餌にするようです。また、糞で汚れることを嫌う人がツバメが巣をつくろうとすると棒でつついて巣を落としてしまうのですね。たしかに糞については迷惑と考える人もいるのでしょうが、以前は、ツバメが巣をつくることを歓迎する人が多かったように思います。糞で汚れることはわかっていても、巣の下に新聞紙を敷くなどして糞を始末し、ツバメの親が雛を育て、雛が巣立つのを見守っていた人も多かったと思います。また、ツバメは幸せや豊かさを運んでくる縁起の良い鳥とも考えられていました。そのようなツバメと人間との関係が、ずいぶん希薄化してきているというのです。

■これ以外にも、ツバメの巣のことは、これまでにも何度かエントリーしてきました。ツバメの巣のことが気になっているのです。春に、奈良から大津に転居しました。奈良に住んでいる時は、最寄りの近鉄駅の職員の方たちがツバメの巣と共存をはかろうと、いろいろ工夫をされているのを拝見していました。大津への転居後は最寄駅は近鉄ではなくJRになりましたが、JRの職員さんたちがどのように対応されるのか気になっていました。いろいろプロセスはあったように思いますが、現在では、ツバメとの共存をはかるために、写真のような工夫をされています。防犯カメラにツバメが巣を作っているため、カメラに青い四角い板を紐でぶら下げて、ツバメの糞が乗降客の皆さんに降りかからないようにされています。これを拝見して、安心しました。

■ところで、ネット上の記事を読んでいて、初めて知ったことがあります。許可を取らずに、卵や雛が中にある(いる)巣を落とすことは「鳥獣保護管理法」で禁じられているのだそうです(ツバメの巣に限らないらしいのですが)。違反した場合、「1年以下の懲役または、100万円以下の罰金」とされています。こういう法律があるとは知りませんでした。ちなみに、自然保護に詳しい知人の説明によれば、「許可を取らずに、卵やヒナが中にいる巣を落とすことは鳥獣保護管理法で禁じられています(厳密にはツバメの巣に限らない)。違反した場合の罰則は重く、卵を産む前なら犯罪にならないのだそうです。う〜ん、そうなんだ…。この法律の罰則のことを、よく知りませんでした。こういうことを知ってしまうと、単なる共存…とは言えないかもしれないと思うようになりました。それぞれの鉄道会社が「鳥獣保護管理法」に対してどのように考えを持っているのか、知りたくなります。気がつかなうちに、巣を作って卵を産んでしまっていた。「鳥獣保護管理法」に違反するため、撤去できない。見守るしかない…。こういう考え方をしてもおかしくはありません。さて、実際のところはどうなんでしょうね。

琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針

■環境省のホームページで、「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」(琵琶湖再生法)に関する「基本方針」が発表されました。

総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省及び環境省では、平成27年9月に公布・施行された琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき、平成28年4月21日に「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」を定めました。

なお、本基本方針に係る意見募集の結果についても併せてお知らせいたします。

■以下をご覧ください。

(お知らせ)琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針について

琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針

「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果について