産卵のために遡上するコアユ

■先日、facebookで以下のような素晴らしい動画を拝見しました。これは、滋賀県彦根市を流れる河川の中の様子です。コアユが産卵のために遡上しています。おそらくこの河川に沿った道を歩いていても、私程度の観察眼ではよくわからないと思いますが、こうやって水中の様子を拝見すると、河川の生き物の豊さを強く感じます。この動画は、琵琶湖博物館の学芸員をされている金尾さんの投稿です。それをシェアさせていただきました。動画の後半になると、コアユを捕食するハスやニゴイも、画面の右からぬっと出てきます。とっても迫力あります。口が「へ」の字になっているのがハス。ちょっとキツネのような顔がニゴイです。

新大宮川で、アユが産卵できるように河床を耕耘しました。

(アユが産卵していないかどうか確認をして、耕耘作業を行いました。)

(記念写真)

■河川愛護活動をされている「新大宮川を美しくする会」の山本 克也さんにお誘い頂き、比叡山の麓を流れる新大宮川(大津市)に行ってきました。これまでこの新大宮川の活動には一度だけ参加したことがあります。その時は、土砂で埋まった魚道を掘り出し、水が流れるようにすることができました。ところが、その後は授業や仕事のためになかなか参加できていませんでした。今回ひさしぶりに参加することになりました。

■現地では、山本さんと、滋賀県立大学で河川工学を専攻されている学生さん、釣り愛好団体の男性、琵琶湖環境科学研究センターの佐藤 祐一さんと水野敏明さんが集まっておられました。加えて私も含めたこの6名で、アユが産卵しやすいように河床をシャベルやレイキで耕耘しました。また、魚道の下に溜まった礫を取り除く作業を行いました。

■「森-川-湖の水系のつながりを考えた魚介類のにぎわい再生」をテーマに研究されている水野さんには、いろいろ教えていただきました。アユが産卵するさい、どのような河床が好きなのか、アユの「好み」がわかってきました。おかげさまで、歩いただけでアユ好みの河床かどうか足裏の感覚でわかるようになりました。オンラインの作業が続いていたので、野外でとても楽しく作業をすることができました。今回は、作業をしながら、いろいろ勉強することができました。以下は、素人理解なので、ちょっと間違いがあるかもしれません。

・アユが産卵したい場所は、コケや水アカが小石や礫についていない場所(忌避する…匂いなのかな)。流れがあって酸素が供給される場所。水が溜まって澱んでいるような場所はだめ。1cmほどの小さな石の間に砂(といってもザラザラした砂)があること。

・比叡山延暦寺が森林をきちんと管理され下草が生えているから、土砂が一気に流出せず、アユが産卵しやすい河床になっていること。

・とはいえ、この夏の豪雨で、新大宮川にも土砂や礫が流れ込んで河床が浅くなっていること。河川の中に樹が生えてそこに土砂や礫が溜まっていること。越水が心配。

・また、琵琶湖からの湖水の流れも河口部では大きな影響を持っており、河川の流れと琵琶湖の流れがぶつかりあっていること。治水工事では、あまりこの辺りを考えてきていないこと。

・人が河床を耕耘すると、コケや水赤が流れて河床が明るくなり、アユが集まってくる。あとは水温が23℃を下回るようになると産卵を始めること。アユに対しての取り組みの成果が短時間でわかる。見えやすい。理解しやすい。楽しい。

・人が耕耘することでアユが産卵しやすい環境が生まれるのならば、これっていわゆる「半栽培」(semi-domestication)みたいなものかな…。他の地域では、鮭が散乱しやすいように河床を耕耘することがある。県内でも、家棟川ではビワマスの産卵のために河床を耕しているな…。

■いろいろ勉強できて楽しかった!! これから、こういう活動が県内のあちこちで生まれてくると良いなと思います。これまでであれば、見えない制度的な壁に阻まれ、お互いにコミュニケーションすることがなかった方達が具体的な河川という「場所」に集い、一緒に汗をかきながら意見交換をすることで、これまでとは異なる見方、考え方をするようになる。そこから、予想もしない新しい協働が生まれてくる。私は、そのあたりのことに強い関心があります。滋賀県って、すごいな〜と思います。

【追記】「比叡森林継承プロジェクト」について

(大きな柳が生えています。ここに土砂が堆積しています。こうなると人力では除去できません。魚道は4段あるはずなのですが、確認できるのは2段のみです。土砂が堆積して河床が浅くなっているのです。想定外の集中豪雨等があったときに越水しないか心配です。)

(河口に近い場所です。正しい説明かどうかわかりませんが、琵琶湖からの水の圧力と、上流からの川の圧力が、ここでぶつかってできあがった洲。住宅地の中にある短い河川(人工的な放水路)ですが、いろいろ勉強することがあります。)

(河口近くから、ゴミを拾いながら、以前掘り起こした魚道まで戻ってきました。拾ったゴミの中には、蛍光灯がありました。これは特にあかんやろ…という不法投棄。山本さんたちが活動をされる中で、この新大宮川のゴミは相当量減ってきました。素晴らしいです。それでも、まだ捨てられる方がいらっしゃるのですね。残念です。以前、掘り起こした魚動、それは「俺の魚道」になっています。自分とのつながりのある「魚道」になっています。だから、この魚道の状況が心配になります。こういう関わることで「自分化」していくことって、大切ですよね。最後は、魚動の下に溜まった礫を取り除き、アユが遡上しやすくしました。)

一息

■滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の先生方に講義をお願いしてきた「びわ湖・滋賀学」、昨日、3日間のオンライン講義(1日3コマ×3日間)が終了しました。残りは、来週の月曜日に、琵琶湖博物館の5つの展示室(A、B、C、そして水族、企画展示)で、展示を使った講義を動画に撮影し、manbaというクラウド型教育支援サービスを通して学生の皆さんに配信する予定です。これまで、何度か投稿の中で書いて来ましたが、本当は…というか、コロナ感染がなければ、オンライン講義の後には展示室で対面式の講義を行う予定だったのですが…、非常に残念です。

■この「びわ湖・滋賀学」を履修しているのは龍谷大学社会学部、そして他大学の社会科学系学部の学生の皆さんです。普段、あまり聞くことのない自然科学的な内容の講義がけっこうあり、少し戸惑うこともあったかも知れませんが、通学時に電車の車窓から見える琵琶湖の奥深い世界を、その存在の重さを実感してくれたのではないかと思います。コロナ禍が収束したら、ぜひ実際に琵琶湖博物館に足を運んでほしいと思います。また、滋賀県内、琵琶湖や琵琶湖の周囲をフィールドワークしてほしいと思います。

■この授業を琵琶湖博物館の学芸員の先生方にお願いすることになったのは、前・琵琶湖博物館館長の篠原徹さんと少しお話をさせていただいたことがきっかけでした。また、私としても、この授業の狙いからすれば、琵琶湖博物館の先生方に講義をお願いすることが一番良いのではと考えていました。そういうことで、この授業が実現するように、コーディネーターとして努力してきました。ただ、琵琶湖博物館の学芸員の先生方は、地方公務員であることから、通常の非常勤講師とは別の方法でお願いしなければなりませんでした。この辺り、社会学部の事務職員の皆さんには、大変ご苦労いただきました。ありがとうございました。

■「びわ湖・滋賀学」は、現在のところ社会学部の科目になっています。他学部の方達が履修するためには、少しコンソーシアムの制度を使って履修しなければなりません。これはあくまで個人的な意見ですが、いつか瀬田キャンパスの他の学部の学生の皆さんも自由に履修できる科目になればと思いますし、コンソーシアムを通して他大学の皆さんも履修しやすい科目になればと思っています。

■ 3 日間のオンライン授業で、コーディネーターの私は、全体の進行を務めるだけで、自分自身は講義をしていません。自分自身もたくさんの講義からいろいろ勉強することができました。ただ、自宅の書斎でずっと座っているだけなんですが…それでも、何か疲れています。気疲れかな。少し休憩します。

指標で見る びわ湖と暮らしの過去・現在「びわ湖なう2021」

■びわ湖なう~指標で見るびわ湖と暮らしの過去・現在~2021年8月31日

■サイトからの引用です。

琵琶湖は単に水をたたえる「水瓶」としてそこにあるのではなく、数多くの生き物が生息し、また私たちも日々その恩恵を受けて生活をしています。琵琶湖の水、生き物、私たちの暮らしは密接につながり、影響し合いながら存在しており、どれか一つの側面だけをもって琵琶湖の状態を評価することはできません。しかしこれまで、琵琶湖の水質はどうか、魚はどうか、森林はどうかといったように、個別に評価されることが普通で、全体を見て一体どこに根本的な問題があるのか、どこから手を付ければよいのかなどを話し合う機会やそのための資料はほとんどありませんでした。

本レポート「びわ湖なう~指標で見るびわ湖と暮らしの過去・現在~(State of the Lake Biwa and Our Life)」は、このうちアウトカム指標に着目し、「いま、琵琶湖とそれを取り巻く私たちの暮らしがどのような状態にあるのか?これまでどのような経緯をたどってきたのか?」を端的に理解するための資料として、可能な限り直近のデータを取り入れ作成しています。

地域が閉店したスーパーを再生させた

■今朝、facebookをみていると、東近江市役所の職員で、公益財団法人東近江三方よし基金の常務理事をされている山口美知子さんの投稿が目に飛び込んできました。本当に、そんな感じでした。

■閉店した地区唯一のスーパーを、地域有志の方達が寄付を集め合同会社を設立して再生させたというお話しです。地区唯一のスーパー、こういうスーパーって、ある意味、地域の重要なインフラだと思います。都会に暮らしていると、この辺りのこと、よくわからないかも知れませんが、地方で車の運転が難しくなってきた高齢者にとっては、特に身近なスーパーの存在は生活していく上で不可欠の存在です。山口さんの投稿を読んで、そういう地域のインフラを「自分たちの力で守らなくちゃ」と思われた方達が複数居られたというところがとても重要だなと思うのです。なんというか、希望を感じます。人口減少・高齢化の中でも、「共助の知恵と力」で地域社会を守っていくこうとする大変素晴らしい取り組みだと思います。以下は、京都新聞と中日新聞の記事です。

閉店した地区唯一のスーパー再生の試み 寄付集め合同会社を設立した住民らの思い

スーパー再生、住民の力で 東近江・哀東に「i・mart」開店

■両方の記事の中に、地域おこし協力隊の中村泰己さんという方のお名前が出てきます。京都新聞では、「東京都内の高齢化が進む団地でまちづくりに関わり、6月から地域おこし協力隊として愛東地区に着任した中村泰己さん(25)も運営に携わる」とあります。私自身は、まだ、中村さんにはお会いしたことがありませんが、私のゼミの卒業生も、この都内の団地でまちづくりに関わっていて、中村さんとも知り合いでした。中村さんが滋賀に赴任される前に「こういう人が滋賀に行きますよ」と教えてもらっていたのでした。だから、記事を見てちょっとびっくりです。

■さて、facebookのコメント欄で、山口さんに以下のようなコメントを書きました。

このような事例が、他の地域の皆さんにも元気を与えてくれると良いですね。「やれば、できる」って有効性感覚を醸成することになれば。出来上がった仕組みだけではなくて、プロセスが大切ですね。志を持ったキーパーソンとなる人たちによるネットワークがどのように生まれて、そのネットワークを基盤に、どのような組織を作り、資金を調達するためのアイデアがどこから生まれ…そういうプロセスを知りたいなと思いました。

■すると、山口さんからは以下のような返信をいただきました。

脇田 健一 さま、ありがとうございます。愛東の場合は、既にその成功体験を持つ方々が複数おられ、その方々が中心になって、すぐに行動に移されました。当初から資金が必要なことはわかっていたので、ずっと相談に乗っておりました。また、店として成功させるには「みんなの店」にすることを提案しました(当初よりそのつもりをされていました)。当基金以外の助成申請は通らず、三度目の正直が当基金への申請でした。ただ、それだけでは足りないこともわかっていたので、融資や寄付、社会的投資(今回はまだ投資はないですが)の組み合わせも提案してきました。湖東信金さんが協力してくださったのは大きいです。ほんとにプロセス大事ですし、強い動機を持った人が複数いることとつながっていることが地域づくりでは最も重要ですね。

■さまざまなまちづくり活動で成功体験を持つ複数のキーパーソン(まちづくり活動への強い動機、知識やノウハウを持っている人びと)が、「スーパーの再生」という地域課題を共有し、団体を作るとともに、寄付、融資、助成金、社会的投資等の様々な手段で事業費を捻出し、スーパーの再生という事業を成功させる…、そういうプロセスから私たちは多くのことを学ぶことができるように思うのです。成功したと言われる事例の「完成図」からではなく、そこに至るまでのプロセスにこそ大切なポイントがたくさん埋まっているはずです。山口さんが常務理事として関わっておられる公益財団法人東近江三方よし基金は、活動へ助成金を出すだけでなく、そのプロセスをサポートしようとされていました。このような、より専門的な立場からの支援も含めて、事業が展開していくプロセスをきちんと学ぶべきなのかなと思います。

素敵なミーティング

■理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の活動を通して知り合った、民間企業の社員さん達と、うちの教員の皆さんとの出会いの場を設けて、昨日は、素敵なミーティングを行うことができました。農学部のT先生とは琵琶湖の水草堆肥について、先端理工学部のY先生とは環境DNAについて。とても有意義、かつ前向きな意見交換ができたと思います。私は、琵琶故知新の理事長で、大学教員としては両先生が主催する研究プロジェクトに関わっていることから、今回のミーティングが実現しました。

■うちにはREC(Ryukoku Extension Center )という社会連携の部署があるのですが、そこを通さず、個人的に民間企業と大学の研究者とをつなぐことになりました。おそらくRECだと、こういったまだ「ぼんやり」としたミーティングはできないでしょうから。委託研究など、具体的に事業を進めていくということであれば別でしょうけどね。それはともかく、これまでに頂いたいろんな「ご縁」を大切にしながらも、出会いの場を作ることで「ご縁」を社会的に活かすことができればと思っています。うまくつながって、コラボの花が開いたらいいなあ…と思っています。

■コラボの花が上手く開いたら、このブログでもご報告できるようになるかもしれません。ご期待ください。

「龍谷大学まちラボfan」の活動に参加しました。

■昨日の午前中、大津市立仰木の里小学校の菜園に出かけました。仰木の里小学校は、湖西の丘陵地にある仰木の里という大きな新興住宅地の中にあります。昨日は、学生団体「龍谷大学まちラボfan」の皆さん、地域のボランティアの皆さん、そして校長先生も参加されて、学校菜園(畑)の雑草取りに取り組まれました。ということで、微力ながら私もお手伝いをさせていただきました。この活動は、学生の皆さんが、地域の皆さんや学校と相談して始めた「エディブルスクールヤード」の活動です。「龍谷大学まちラボfan」の活動については、こちらをお読みください。こちらの公式サイトの中の「活動成果と提案企画」をお読みください。

■もともとこのグループの活動は、大津市役所から龍谷大学への委託事業「学生まちづくりラボ」として始まりました。そして、この委託事業が終わった後も、学生団体として、活動を継続しています。委託事業が始まった当初は、市役所、大学や私たち教職員もサポートに努めていましたが、その後は、自立・自律して活動されています。私は、たま〜に相談に乗る程度です。素晴らしいと思います。学生団体として成長されました。

■単位や成績が出るわけでもなく、何かの資格が取得できるわけでもありません。地域のみなさんと一緒に目標を共有して、活動すること自体を、そのような活動で地域が少しずつ変化していくことを、楽しんでおられるのではないかと思います。今後も、活動のお手伝いができればと思っています。

朽木の炭焼き

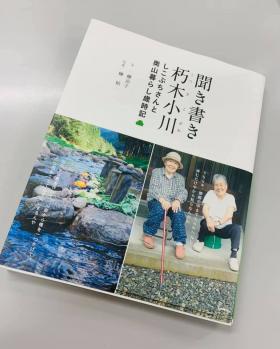

■今日は、朝早くから大雨の中レンタカーを借りて高島市の朽木へ行ってきました。高島市の中山間地域で炭焼きを復活させた、あるいはこれから復活させようとされている集落の活動に関して、聞き取り調査を行ってきました。朽木の市場、麻生、雲洞谷(うとだに)、それから今津にある「たかしま市民協働交流センター」に行き、この交流センターの運営を受託されている特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島の職員の方たちにお話を伺いました。その時、こんな本があることを教えてくださいました。早速、市内の書店で購入しました。

■今日は、朝早くから大雨の中レンタカーを借りて高島市の朽木へ行ってきました。高島市の中山間地域で炭焼きを復活させた、あるいはこれから復活させようとされている集落の活動に関して、聞き取り調査を行ってきました。朽木の市場、麻生、雲洞谷(うとだに)、それから今津にある「たかしま市民協働交流センター」に行き、この交流センターの運営を受託されている特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島の職員の方たちにお話を伺いました。その時、こんな本があることを教えてくださいました。早速、市内の書店で購入しました。

■朽木の小川(こがわ)にお住まいの榊ご夫妻が出版された『聞き書き 朽木小川 しこぶちさんと奥山暮らし歳時記』です。文章は榊治子さんが、写真は榊始さんが担当されています。朽木の小川は、朽木の中でも一番南にある針畑川沿いにある集落です。榊さんご夫妻は、集落外から移住されてきました。朽木には、このような移住された方たちが、それぞれの集落や地域の中でいろいろ活躍されている、大切な役割を果たしておられるようです。

緊急事態宣言解除後の「まち歩き」

■指導している「社会学共生実習(地域エンパワねっと・中央)」、緊急事態宣言もやっと解除になり、今日の午前中は、フィールドである大津市の中心市街地に出かけて「まち歩き」を行いました。全部で3.5kmほどの距離ですが、3時間、ポイントごとに私が説明をしながらじっくりと街中を歩きました。「これってとっても贅沢な3時間なんじゃないの〜」…と私は思うのですが、学生たちはどう感じたことでしょうね(^^;;。

■これまで、zoomを使って地域の方にお話を伺ったり、私が地域社会学の観点から自治会等の地域住民組織、また大津の中心市街地の歴史等について講義をしてきました。本当にしっかり受講してくれましたが、今日は、大学の座学で学んだことと、実際に歩きながら確認したことが、自分の中でうまくつなげることができたでしょうか。そうあって欲しいな〜。

■社会共生実習は、時間割上では金曜日の2限ということになります。今年度履修している学生の人数は7人(今日は風邪で1人欠席)なのですが、2限の前後の1限や3限に別の授業を履修している学生もいます。全員が揃って活動できるまとまった時間を取ることができません。そのようなこともあり、フィールドでの活動は土日になるのですが、アルバイトのシフトとの調整も大変です。後期は、少しその辺りのこともそれぞれ各自で考慮して時間割を組んでくれるのではないかと思っています。お互いに協力してほしいと思います。

■これからは、1期上の先輩たちが残した「図書館プロジェクト」を引き継いで取り組む予定です。また、自分たちのプロジェクトも立ち上げていく予定です。これは個人的な印象でしかありませんが、今の学生の皆さんからすると、この授業はなかなかチャレンジングな内容なのではないかと思います。エネルギーと強い思いが必要です。その分、頑張れば貴重な経験ができるのではないかと思います。学生たちの学びを、引き続き応援してまいります。

動画「2分(とすこし)で解説 びわ湖の日とMLGs」

■本日、琵琶湖保全再生課水政策係から以下のようなメールが届きました。

石けん運動、そしてマザーレイクフォーラムが担ってきた、自分たちの環境は自分たちで守ろうとする“自治”と、県民と行政が協力しながらそれを達成しようとする“連携”の精神を受け継ぐべく、きたる令和3年7月1日「びわ湖の日」40周年に、新たな取組がはじまります。それが『マザーレイクゴールズ(MLGs)』です。

令和3年(2021年)7月1日は「びわ湖の日」40周年。

びわ湖の日と、その精神を受け継ぐ新たな取り組みマザーレイクゴールズ(MLGs)について解説します。MLGsへの賛同はこちらから簡単にできます!

https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/userLoginDispNon.action?tempSeq=9485MLGsについての詳細は、「マザーレイクゴールズ(MLGs)アジェンダ(素案)」をご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/317517.html#琵琶湖

#滋賀県

#SDGs

#MLGs

#マザーレイク

#マザーレイクゴールズ

#びわ湖の日

■ということで、私もMLGsへ賛同いたしました。