琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その5)

■今日も琵琶湖南湖の水草問題の関連で、午前中、南湖で漁業をされている漁師さんの御宅を訪問しました。いろいろお話しを聞かせていただきました。とても楽しかった。本来であれば、勉強になったと書くべきなのですが、勉強になるだけでなく何か将来一緒にいろんなことをさせていただけそうで、本当にワクワクして楽しかったのです。

■こんな感じで、少しずつ水草問題のプロジェクトに参加してくださる方達が増えてきました。まだ、プロジェクトの正式名も決まっていませんが、とりあえず動き始めています。ご参加いただいた皆さんが、それぞれの、ご自身の「持ち場」や所属されている「業界」ならではの、「餅は餅屋」的な専門的なお力を、「持ち場」や「業界」を超えた、横の連携の中で相補的に活かしあっていくことができれるのならば最高ですね。

■今日、お会いした漁師さんからは、いろいろお話しを伺いました。私の方から、「昔、琵琶湖の南湖は『貝の湖』でしたよねとお聞きしたところ(それほど、たくさんの貝が獲れていました)、「消費者の皆さんが琵琶湖の貝を食べてくれなくなったので獲れなくなった…」というご意見でした。琵琶湖では、マンガンと呼ばれる漁具で湖底を引いて貝を獲ります。それは、湖底の表面を良い意味で撹乱することなるのですが、そのことが貝の生息場所を作っていたというのです。消費者が琵琶湖の貝に関心を持たなくなると、貝を獲っても仕方がないので、漁師はマンガンを引くことがなくなってしまう…。結果として、水草が生えやすい環境を作ってしまった…。そういうご意見なのだと思います。

■どうして南湖が「貝の湖」でなくなってしまったのか。これまでは、河川から砂が供給されなくなったとか(砂防ダムのため)、高度経済成長期は有害な物質が流れ込んだとか、これまで、いろんな方達からいろんなご意見を聞かせてもらってきましたが、今日は琵琶湖で漁をされてきた立場からのご意見でした。なぜ水草が増えたのか。琵琶湖の渇水が契機となっているという意見が、自然科学分野の研究者の大方の見解です。1994 年 9 月、琵琶湖基準水位-123cm に達する記録的な大渇水が発生しました。この大渇水で南湖の湖底へ光がよく届ようになり、水草が今まで以上に成長する様になったことが、南湖に水草が生い茂る様になった原因だと言われています。漁師さんの意見は、その様な渇水になっても、漁師がマンガンで湖底を引く漁業がずっと継続していれば、現在の様なことはなかったのではないか…。その様な意見だと理解した。もし、そういうことなのであれば、「里山の様に適度に人間が手を加え続けないといけない、そうしないと南湖は荒れてしまう…」ということになるように気がします。すごく気になりますね。

■この話題以外にも、いろんなお話しをさせていただきました。大津の街中から流れている小さな河川の河口にビワマスの稚魚がいたとか…。びっくりしますね。その川にビワマスが遡上して産卵している可能性があるのです。まあ、そんなこんなで、ここには書ききれない。将来は、こんな事業が展開できたらいいねだとか、本当に楽しくワクワクしました。

■午後からは、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに、研究員をされている佐藤さんと淺野さんを訪ねました。草津、守山、野洲といった琵琶湖の沿岸沿いの地域と、野洲川流域の奥にある甲賀の地域との地域間連携を促進できたらいいね、どうしたらいいかな…、いろいろ相談をさせていただきました。なんだか、うまくいく様な気がするんだけど。

■滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターのあとは大津市役所へ。自治協働課で、市民と行政の協働を促進してくための方策についていろいろ相談させていただきました。相談のあとは、買い物をして帰宅。一日いろいろありましたが、水草問題、流域内連携、協働推進…最後の買い物以外は、どれもが深いところでは、何らかの形で繋がっている課題なのです。少なくとも私には、そう感じられるのです。

「大津市協働提案制度 テーマ型提案事業」の中間報告会

■昨日は、「大津市協働提案制度 テーマ型提案事業」の中間報告会でした。全部で、8つの協働提案事業の中間報告をお聞かせいただきました。事業の実施形態の内訳ですが、実行委員会形式が1つ、共済が3つ、補助が3つ、人的・物的支援が1つでした。人口減少社会が到来し、これからはますます協働が求められることになるように思います。昨日の発表会の後にお話しさせていただいたことです。メモとして残しておきます。

【発見を活かす】

■協働事業の途中で様々な発見や気づきがあったことと思いますが、それを事業計画の見直しや来年度の事業に活かして行って欲しいと思いました。

【仲間を増やす】

■事業のサービスの受け手であった方達が、途中から、その事業に参加・参画していくような方法を見つけ出してください。

【協働の深化】

■事業形態は違うけれど、協働により事業を進捗させていく際に課題や障害が発生します。それらを乗り越えるときに、協働は深化していくのではないでしょうか。限れられた予算の持つ価値を、協働を深化させ、汗と知恵によって何倍もの価値にしていけたら素敵だなと思います。これからの時代、協働を進めていくことは、行政職員にとって大変必要とされる能力になるはずです。そのような協働を市民と一緒に、どのようにデザインして育んでいくのか、とてもやりがいのあることだと思います。

【成果の見える化】

■事業の成果ができるだけ、多くの人にも理解できるように、具体的な根拠をあげて自己評価していただきたいとも思いました。

「大きな志しの元で」。事業にはそれぞれ取り組みの目的があるわけですが、それらの目的を、さらに大きな志しの元に位置付け直してみると良いのではないかと思います。自分たちは何のために取り組んでいるのかが、より明確になります。

「オープンガバナンス」と「オープンサイエンス」

■大津市役所の「オープンガバナンス」に関する事業に関わることになっています。大学教員としては、いわゆる社会貢献の仕事ということになりますが、私としは、これまでの自分の研究から得られた知見を活かしていくという意味で、実践的な研究にも関わっているということになります。「オープンガバナンス」という概念は、まだ比較的新しい概念ですが、いろんな説明が行われていますね。例えば、「地域の市民が主役となり行政がプラットフォームとなって豊かな地域コミュニティを作り上げる市民参加型社会の運用の新しい姿」とか、「市民が自治体と協働しながら地域の課題解決を進めていくこと」とか…。私としては、これからの「人口減少社会」においては、地域の課題を地域に暮らす市民自身が連携しながら解決していく「共助」の仕組みを作っていく必要があると考えています。「オープンガバナンス」という考え方は、そのような社会状況とも重なり合い、シンクロしているように思います。

■先日のことになりますが、「どうやって、大津市でこの『オープンガバナス』を進めていこうか」と市役所の職員の皆さんと相談をしていた際に、たまたま私が参加している総合地球環境学研究所の「オープンサイエンス」の取り組みについて説明させてもらうことがありました。そのオープンサイエンスの取り組みでは、琵琶湖の中でも南湖の「水草問題」がテーマとなっています。琵琶湖の南湖では、水草の異常な繁茂が問題になっています。昔の琵琶湖のように、適度に水草が繁茂している段階では、水草の茂る湖底は魚類等の産卵や発育・生育の場となります。しかし、時に南湖の湖底の90パーセントに水草が大量繁茂するような状況になりますと、水質の悪化や底層の低酸素化、湖底のヘドロ化などの問題がおきてきます。また、漁業や船舶航行の障害にもなります。湖岸に切れた藻が大量に流れ着くと、腐敗に伴う臭気が発生し、湖岸に暮らす人びとの生活にも影響を与えます。水草問題とは、琵琶湖の生態系の問題であるとともに、迷惑問題でもあるのです*。このような環境問題に関する情報や、その解決に関連する、或いは解決に資する様々なデータを公開し、そのデータをもとに、現在のように水草を廃棄物にするのではなく、活用していくための知恵をお互いに出し合い、社会的な仕組みを作っていく、これが私たちが取り組む「オープンサイエンス」の狙いになります。

■この水草問題についてお話しをさせていただいたところ、大変関心を持っていただくことができました。そのことがきっかけとなり、「オープンガバナンス」と「オープンサイエンス」の両者を連携させていくことになりました。両者は重なる部分が大きいからです。昨日は、市役所でその連携の進め方について、いろいろ相談をさせていただきました。確かな手応えを感じました。まだ、ぼんやりしたところがあるわけですが、地球研のメンバーと市役所の職員の方たちとで固めていきたいと思う。その上で、多くの市民の皆さんに参加していただきたいと考えています。このような取り組みについては、滋賀県庁の琵琶湖環境部にも応援していただこうと思っています。まだ、未確定の部分がたくさんあるわけですが、頑張って連携に取り組んでいきます。

■ところで、大きなアウトラインを書けば、水草にそれぞれの立場から関心を持つ方たちが集まり、加えてそれぞれの持ち味や能力を活かしつつ、水草問題を解決していくためのアイデアを出し合い、解決に向けて動き始める…ということになります。「水草問題」の解決に向けての1歩になればなあと思っています。もともとある断片的な関係がつながり、IT技術も用いることの中で**、さらにそれらの関係が拡大していき、大きな力に成長していけば…とも夢想しています。結果として「やればできる」という社会的な有効性感覚が醸成されていくことが大切かなと思っています。また、副産物として、そのような取り組みから創発的にだけど、水草とは異なる別のテーマが確認され、別の動きが生まれることにも期待したいです。

■「オープンガバナンス」の相談を終えた後、今度は市役所で「オープンデータ」に取り組む方たちにもご挨拶をさせていただきました。現在の自分たちの考えについて説明させていただきました。とても好意的に理解していただけたように思います。世の中一般のことですが、「オープン〜」という言葉に振り回されている…感じがしないでもありません。「このチャンスに儲けよう・一発当てよう」という雰囲気が無きにしもあらず…です。また、言葉だけに振り回されている…パターンもあるのではないでしょうか。しかし、大津での取り組みについては、これまで市役所の別々の部署で蓄積してきた経験(例えば、大津市協働提案事業とか…)を、「オープンガバナンス」という概念の下で、うまく体系化して整理していくことが必要だろうと思います。大津には大津の「オープンガバナンス」があるはずです。全く新しいことに取り組むわけではないのです。無自覚なまま、それぞれの部署で、すでに取り組んできていることを関連づけて、うまく体系化していかないと…と思います。そうでなくては、開かれた形での政策評価もできませんしね。ということで、昨日は多くの皆さんと一緒に「夢」を共有することができました。こういう瞬間が、いつもあるわけではありませんが、この「夢」がなければ働く意欲が湧いてきませんしね。

■考えてみれば、私が環境問題の研究を始めた頃は、周りを見合わせば、まだ「開発・対・保全」という枠組みの中で行われている研究がほとんどでした。その場合、行政は、どちらかといえば開発の側に位置することが多かったように思います。私自身はそのような中で、「環境政策と住民参加・参画」に関心を持ち研究を進めてきました。その後、研究を進めるうちに「環境ガバナンス」が課題となる時代になり、今では具体的な問題解決を志向する「オープンガバナンス」が模索される時代になったのです。短い言葉ではなかなか説明できませんが、何か感慨深いものがあります。私自身も、その時々の行政の政策に関わることが多くなりました。もちろん、「開発・対・保全」の時代とは異なる、制度として動き始めた「ガバナンス」の背後で、見えにくくなっている重要な問題を把握し、私たちは考えていかなければならないわけですが、そのことについてまた別途エントリーしたいと思います。

✳︎■私が子どもの頃、化学肥料が普及する以前は、農業では人糞が肥料として使用されていました。その頃は、畑や農村地域が臭うのは当たり前のことでした。また、トイレも…当時は便所ですね、便所が汲み取り式の時は、便所は臭うものでした。確かに臭うわけですが、当たり前で、それほど気にはならなかったのです。現代社会は「脱臭社会」です。化学肥料が普及し、便所もトイレになる水洗化されました。臭いは消えてしまいました。そのため、ちょっとした臭いにも敏感になってしまいました。水草の腐敗に伴う臭気が社会問題化するのは、現代社会の人びとの臭覚の変化が背景にあることも、知っておく必要があるでしょう。

✳︎✳︎■環境問題、市民参加、IT技術…。どこかで聞いた話しだなあと自分でも思います。私が滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備しをしている時に、嘉田由紀子さんたちのグループが取り組んでいた身近な環境にいる蛍を調査して「パソコン通信」を使ってデータを集約していく住民参加型の調査「ホタルダス」のことを思い出します。もう、20年以上も前のことになります。20年間の間に、インターネットが普及し、さらにはスマートフォンが身近な情報機器になりました。「水草問題」でどのように展開していくのか、興味深いものがあります。

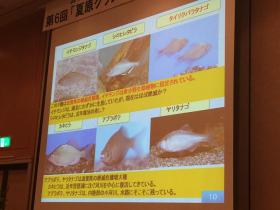

第6回「夏原グラント」助成金目録贈呈式

■4月15日は59歳の誕生日でした。自宅でのんびりしたかったのですが、偶然にもその日は仕事が入っていました。平和堂財団の第6回「夏原グラント」助成金目録贈呈式が、草津市のエストピアホテルで開催され、私も助成団体の選考委員の1人として出席しました。平和堂財団は、滋賀県内では各地にあるスーパーマーケット平和堂の創業者である故夏原平次郎さんが、「平和堂をここまでに育てていただいた地域の皆様に感謝し、そのご恩に報いるため」に私財を寄付して設立されました。この平和堂財団が創設した環境保全活動への助成事業が「夏原グラント」です。グラントとは、助成金のことです。以下は、公式サイトにある説明です。

公益財団法人平和堂財団は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」を創設して、NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して2012年度から助成を開始しました。

助成の対象となる事業は、滋賀県内または京都府内で実施される「琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動」で、水質保全、森林・ 里山保全、水源の森保全、河川環境保全、湖岸(葦原)保全、生物多様性保全等、内容が先進的で他の団体のモデルとなるものです。

■3月に公開審査会が開催されましたが、その審査会で助成対象に決まった団体に、平和堂の現代表取締役社長であり財団の理事長である夏原平和さんから、助成金の目録が直接手渡されました。また、贈呈式のあとは、助成を受けてきた3つの団体が活動事例発表が行いました。画像は、そのうちの1団体。その立派な活動に対して、私が心の底から敬意を払っている市民団体「ぼてじゃこトラスト」のプレゼンテーションです。活動内容については、過去のものですが、「夏原グラント」の公式サイトの中で紹介されています。ぜひ、ご覧いただければと思います。

■活動事例発表の後は、交流会が開催されました。今回は、里山保全をテーマにする団体が多かったのですが、助成を受けた団体同士が、ネットワークを作っていっていただき、情報交換し、刺激を与えあい、ノウハウ等を共有していくと素晴らしいなあと思いました。もっとも事務局は手一杯なので、そのようなネットワーク形成の自発的な動きがこの夏原グラントの中から生まれてくるといいんですけどね。

第1回「生物多様性しが戦略推進専門家会議」

■このホームページのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔初」の下にある青い文字が並ぶメニューバーがあります。このメニューバーのうち、「ABOUT-A」には、私のプロフィールやこれまでの経歴等の基本的な情報が記載されています。その中には「社会的活動」という小タイトルがあり、これまで委員に就任してきた自治体の審議会・委員会のリストが記載されています。そのうちの1つになりますが、2014年1月から2015年3月まで、「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」の委員を務めていました。この専門家会議では、滋賀県の生物多様性を推進するための「生物多様性しが戦略」を策定に向けて議論を行ってきました。議論の成果は、「しが戦略」として策定され公表される事になりました。その途中では、県内6ヶ所でタウンミーティングを開催しました。私も、大津会場でファシリテーターを担当しました。この「しが戦略」の詳細については、トップの写真の中にある冊子『自然本来の力を活かす「滋賀のいのちの守り」-生物多様性しが戦略-』をご覧いただきたいと思います。PDFファィルでもお読みいただけます。

自然本来の力を活かす「滋賀のいのちの守り」-生物多様性しが戦略-

■今回開催された「生物多様性しが戦略推進専門家会議」は、この「生物多様性しが戦略」の中間評価に向けて、数値目標(指標)や中間評価の手法について再検討を行う事にありました。いろいろ議論が行われました。ひとつには、生態系サービスのうち調整サービスに関する部分が少ないことが気がかりとの指摘がありました。ダムや堤防だけで治水を行うのではなく、総合治水を行うというのであれば、人が手を入れて水源涵養の機能が上昇した森林を森林整備率等で評価することが必要だという意見です。

■私は、野生の鹿による鹿害の被害について、県内のあちこちで聞いていることから、この点から意見を述べました。鹿が増えすぎて森林や山の植生を破壊しているのです。「しが戦略」では、平成22年を基準年度として、「ニホンジカの生息数」を「しが戦略」策定時から目標年度の平成29年度までに半減することが目指されていました。もちろん、現実はうまくいっていません。また、「ニホンジカの生息数」に加えて、「狩猟免許う所持者の人数」も指標として上がっています。私が指摘したのは、これだけではどれだけ駆除できたのかが見えないので、「社会的努力」の「見える化」が必要だということです。できれば、駆除した鹿肉は廃棄物として処分してしまうのではなく、社会的にも有用な資源として活用されることが望ましいわけですが、そのあたりの実態がどうなっているのかが把握できる数値がありません。指標とはならなくても、参考値として指標を支えるようなデータが必要だと思うわけです。そのような参考値を添えることで、社会の中の生物多様性をめぐるシステムの持つダイナミックな動きを評価することができます。

■評価は、「社会的努力」を後押しするものであってほしいと思います。目標値に到達していないとダメ出しをするためではなく、なぜうまく行かないのかを考える契機にしなければなりませんし、もっと言えば、生物多様性をめぐるシステムの中で、社会的努力をしている人びとの意欲を喚起し、エンパワメントしていくような形で機能するものである必要があります。

■この専門家会議、今年の秋まで3回開催される予定です。

第27回「湖辺ルネッサンス〜大津のヨシ作戦〜」ヨシたいまつ一斉点火

■昨晩のことになりますが、第27回「湖辺(こへん)ルネッサンス~大津のヨシ作戦~」のフィナーレを飾る「ヨシたいまつ一斉点火」に参加してきました。大津市内の以下の4ヶ所で開催されました。堅田学区会場(今堅田三丁目地先・びわ湖大橋プラザ付近湖辺)、雄琴学区会場(雄琴六丁目地先・アクティバ琵琶前湖辺)、膳所学区会場(由美浜地先・大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ)、晴嵐学区会場(松原町及び唐橋町地先・国道1号線瀬田大橋と瀬田唐橋の間の瀬田川右岸(西側)河川敷) 。滋賀県ヨシ群落保全審議会の委員のお1人が、雄琴学区の自治連合会長をされており、その会長さんからお誘いもあったことから、雄琴学区会場の「ヨシたいまつ一斉点火」を見学させていただきくことにしました。会場に到着すると、すでにたくさんの方たちでにぎわっていました。学区内から親子連れで参加されている方が多いように思いました。火を使うことから、消防団の方たちも待機されていました。

■「ヨシたいまつ一斉点火」の4会場のうちで、この雄琴会場がヨシ群落としては一番面積が広いとのことでした。この雄琴学区のヨシ群落では、1月の末、ボランティアの方たちや、企業のCSR活動で参加された社員さんたちが、ヨシ刈りを行いました。昨晩のヨシたいまつは、その時に刈り取ったヨシが使われています。一斉天下の直前、夜空には満月に近い月がのぼっていたこともあり、湖辺に建てられたたくさんのヨシたいまつがうすぼんやりと確認できました。そのたいまつに、雄琴学区の親子の皆さんが一斉に点火すると、ヨシのたいまつはとても勢いよく燃えあがりました。大変、幻想的な風景がそこに生まれました。今年で、27回目。その前からも雄琴学区では、このようなイベントをされているようで、その時代の回数も加えると42回目になるそうです。

■今回初めて見学をして、たくさんの地域の親子が参加される一大イベントであることがわかりました。このようなイベントに参加しながら、ヨシ群落が魚や鳥をはじめとする生き物たちの生息場所であり、ふるさとの原風景でもあることを頭に思いうかべていただけると素晴らしいなあと思いました。さらに、身近にあるヨシ群落のことを普段から感じつつ、暮らしていけるとよいなあと思います。春、夏、秋、冬。四季折々の風景があります。これからもう少し暖かくなると、コイ科魚類が産卵している音が聞こえるかもしれません。ヨシが茂る頃には、鳥の鳴き声も聞こえてくるでしょう。多くの皆さんが、身近なヨシ群落や琵琶湖のことを気にしながら暮らしていくことが、結果としして、ヨシ群落や琵琶湖の環境保全の土台になるのではないかと思います。一般的にもいえる傾向かと思いますが、人びとが身近な環境から関心を失ってしまうと、その環境が破壊されたり、その質が劣化するリスクが高まります。人びとが身近な環境を強く意識することは、ある意味、「抑止力」を生み出すことにもなるのです。地域の皆さんの意識のなかに、このヨシ群落は自分たちが「守り」をして見守っているのだ…という気持ちが涵養されていくことが大切なのだと思うのです。ただ、一般論として「琵琶湖やヨシ群落を大切にしましょう」と言うこととの間には、大きな違いがあるように思います。

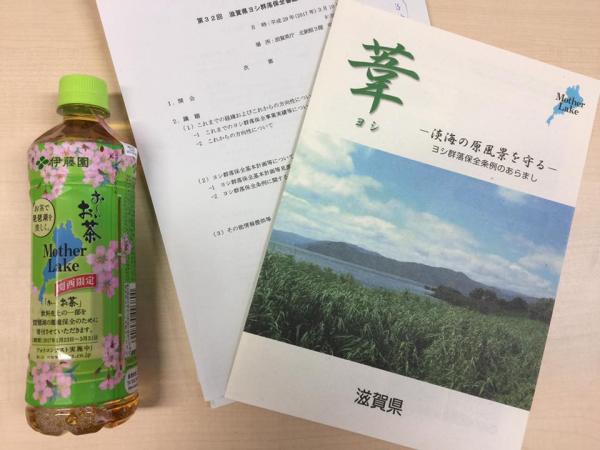

第32回「滋賀県ヨシ群落保全審議会」

■今日の午前中は、第32回「滋賀県ヨシ群落保全審議会」でした。審議会というと大変固いというイメージがありますが、委員の皆さんのご協力のもと、とても楽しい雰囲気のなかで審議会を進めさせていただいています。審議会の会長ではありますが、委員の皆さんとの議論とその展開にわくわくしています。

■昨年は、審議会以外にも、ワークショップ形式の検討会を開催しました。ヨシ群落を保全する上での課題を抽出しました。現在のヨシ群落保全条例は制定されてから25年ほとが経過しています。そのため、今の時代状況にあった施策、もっとヨシ保全に関わる「人」に焦点をあてる必要があるという認識を、審議会の委員の皆さん、そして事務局の職員の皆さと共有できるようになりました。

■これは、あくまで個人的な意見ですが、これまでのヨシ群落を「守る」「育てる」「活用する」に加えて、ヨシ群落を保全する人びとが「つながる」こと、そのような人びとを社会的に「支える」こと、そしてその活動の様子を社会にたいして「知らせる」ことも必要だと思っています。琵琶湖の周囲には、たくさんの団体がヨシ群落の保全活動に取り組んでいますが、残念なことに、現時点では、ほとんど横のつながりがありません。お互いの活動を紹介しあい、様々な保全に関わる経験や悩みを共有していくために「つながる」ことが大切かと思います。そして、そのような活動を経済的にも社会的にも応援していく「支える」仕組みも必要です。さらに「つながる」と「支える」を育てていくためにも、より広い社会の人びとに知っていただく「知らせる」ことにも取り組まねばなりません。

■そのような「つながる」「支える」「知らせる」ことを強化していくためには、多くの団体が集まることのできるプラットホーム機能、「場づくり」や「関係づくり」が大切だと思っています。今日も、そのようなご意見をいくつかいただきました。行政が、このようなプラットホームを作ろうとするとき、様々な団体に頭を下げてお願いをして、会議に集まっていただく…そのようなパターンが繰り返されてきました。しかし、今回はもっと違った形でプラットホームをつくることができるのではないかと思っています。私が知る限り、ヨシ群落の保全に取り組んでいる方達は、お互いに「つながりたい」とお考だからです。行政から頼まれたから…ではなく、ヨシ群落保全を自分たちの問題として取り組まれているのです。

■これまでのヨシ群落保全条例のなかでは、「守る」「育てる」「活用する」が謳われてきました。これらの「守る」「育てる」「活用する」を縦糸と呼ぶならば、「つながる」「支える」「知らせる」は横糸と呼べるのかもしれません。この縦糸と横糸とが、うまく織り上げられていくなかで、ヨシ群落保全のために、どのような新しい施策や仕組みを考えていけばよいのか、皆さんと力をあわせて考えていきたいと思います。ところで、写真の左の方をご覧ください。伊藤園さんのペットボトルのお茶「お~いお茶」です。このお茶の売上の一部が琵琶湖の環境保全のために寄付されています。伊藤園さん、ありがとうございます。このようなご寄付を有効に活用させていただくためにも、頑張って取り組んでいきたいと思います。

【追記】

■忘れないように追記しておきます。今日の審議会では、前回に続き、科学的なエビデンスにもとづいて、どのようにヨシ群落を多面的に評価していくのか…という点でもいろいろ議論がありました。ヨシ群落の面積だけを指標にするのではなく、もっと多様な指標による評価が必要だという意見です。多面的な評価は、保全活動を行う上での根拠にもなります。もちろん、自然科学的な側面からの評価だけではなく、社会科学的といいますか、社会的な側面からの評価も必要かと思います。地域社会の皆さんが、ヨシ群落の保全に取り組むことの意味もきちんと視野に入れる必要があります。

■出席されたある委員は、琵琶湖博物館の学芸員の指導を受けながら、すでに自主的にヨシ群落の調査を始めたことを紹介してくださいました。また、宇治川でヨシ群落の保全活動についてもご紹介くださいました。また、以下のご指摘、ご意見もいただきました。公道で廃車を放置すれば法律上もすぐに問題なるわけだが、ヨシ原に廃棄された船についてはなかなか社会的に問題にされない。景観上も問題というご指摘。従来のヨシ群落保全条例で言われる「守る」「育てる」「活用する」の「活用する」については、それをヨシ紙等の原料として活用するというだけでなく、例えばエコツーリズム等の対象として、カヌー等のレジャーの場として、ヨシ群落自体が持つ「楽しむ」価値をもっと評価していくべきというご意見。ヨシ群落でのイベントが、地域のつながりを強化し、琵琶湖への関心をより強める機能があるというご指摘。これらのご意見、いずれ議事録になろうかと思いますが、今後の検討会や審議会での議論にきちんと反映できるようにしていきます。

世界農業遺産・都市計画マスタープラン・プチ同窓会

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■昨日は、午前中が滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんと「第8回 世界農業遺産プロジェクト推進会議」。申請のコアになる部分の考え方に集中して議論を行いました。午後からは、大津市役所に移動しました。14時から「都市計画マスタープラン」の答申式が行われました。ということで、私には珍しく昨日はスーツを着ていました。大津市都市計画審議会の青山吉隆会長、審議会委員で大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会部会長の宗田好史さんとご一緒でした。私は、特に何か説明したりする役割はなく、審議会の委員やマスタープラン案策定専門部会の職務代理者という立場で座っているだけでしたが、これでマスタープランを作る仕事はこれで終了しました。もちろん、マスタープランは計画でしかなく、ある意味、これから大津のまちづくりが新たなスタート地点に立ったという感じでしょうか。NHKの夕方のニュースでもこの答申式の様子が流れたようです。答申式のあとは、市長や都市計画部の幹部の皆さんと中心市街地の今後の在り方について懇談をした後、帰宅することにしました。

■市役所の庁舎を出ようとすると、お世話になった職員のIさんが追いかけてこられました。「ぜひ見て欲しいものがあります」とおしゃるものですから何かと思ったら、先日の第8回「びわ湖レイクサイドマラソン」を走られた時の記録証でした。知らなかったのですが、12kmの部にIさんも出走さていたのです。素晴らしい。私が「びわ湖レイクサイドマラソン」を「チーム利やん」で走っていることを知っておられたことから、わざわざ記録証を見せに来てくださったのでした。とても嬉しい!! ぜひ、来年の「レイクサイドマラソンは」は「チーム利やん」で登録して走ってください。

■さて、いったんは帰宅したのですが、晩になって再び大津の街中にでかけることにしました。昨晩は、脇田ゼミ6期生の坂本昂弘くんと岩田麻希さんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、プチ同窓会を開催したからです。まあ、同窓会というよりも、卒業生との飲み会といったほうが正確かもしれません。このお2人は、卒業してから6年目になるのだそうです。化粧品会社の社員である岩田さんは、「ゼミOG岩田さんとの偶然の再会」「ゼミOGによる「就活メイクセミナー」in 深草キャンパス 」「2回目の「就活メイクセミナー」 」 といったエントリーでも紹介しましたが、毎年、龍谷大学の深草キャンパスでメイクセミナーを開催してくれています。坂本とは、彼のルーツになる高島氏朽木にある古屋という山村で再会しました。昨年の夏に、消えかかった古屋の伝統芸能させるための取り組みのなかで、坂本くんと再会しています。詳しくは「朽木古屋「六斎念仏踊」の復活」 をご覧ください。このように、個別には岩田さんや坂本くんと卒業後も交流が続いているのですが、この学年全体としてはまだ同窓会をもつことができていません。ぜひ、開催していただきたいものです。よろしくお願いいたします。

■夜中に、同窓会を楽しんでいた私に、「利やん」のマスターが現在と10年前を比較できるようにと、わざわざLINEで写真を送ってきてくれました。「利やん」では焼酎のボトルをキープするたびに記念の写真を撮るので、お店にはデータが残っているのです。3枚目の写真は、10年前のものです。2007年3月12日の日付が入っています。写真に写っているのは、当時、大学院で私の授業を履修していた社会人院生の皆さん、そして総合地球環境学研究所のプロジェクトで研究員のOくん、Oくんの後輩で、たまたま個人的に修士論文のアドバイスをしていた当時、京都大学大学院の院生だったSくん。この当時は、私のゼミには様々な方達が集まっていました。楽しかったな~。一番奥にいるのが私ですが、こうやってみると、若い!太っている!髪の毛がある!髪が黒い!髭も黒い!眼鏡が丸くない、人相が悪い…今とは雰囲気が違います。マラソン等を走り始めたのが2012年ですから、その5年も前のことになります。10年前…。数年前のことのように思いまが…現実は10年前なんです。あの頃、10年後の現在の自分の状況を全く想像できませんでした。この10年の間には、本当にいろいろありました。それでも「あっという間だったな」というのが印象です。この時一緒だった皆さんも、それぞれの道を歩まれています。

【追記】

■こちらのエントリーにも書きましたが、「利やん」では、焼酎がキープできます。キープするたびに、周りの人たちと一緒に記念写真を撮ってくれます。お店では、その写真をカードにして瓶にぶら下げてくださいます。1月に、そのカードが100枚になりました。14年かけて100本をキープしたということになります。もちろん、1人で飲んでいるわけではありません。「利やん」は私にとって、異業種交流やまちづくりの交流の場であり、応接間であり、リビングでもあります。大切な場所です。ですので、他の皆さんと一緒に、時には宴会に供出して飲むことが多いわけです。そんなこんなで100本です。10年前の写真をみると、焼酎のボトルには、数枚のカードしかぶら下がっていません。細かいことですが、現在のカードの厚みをみると、「あっいう間だったな」と感じつつ、同時に「歴史」も感じてしまいます。

■ところで、カードが増えてくると、瓶が倒れやすくなります。そこで、どんどん増えてきたカードはお店の方で保管されています。また、写真のデータはパソコンできちんと管理されています。昨日は、保管されているカードの方を、店員さんが整理されていました。韓国の建国大学の金才賢先生と金先生に指導を受けている院生の皆さんを「利やん」に招待したときに、このカードのシステムに非常に強い学問的な関心を示されました。人と人の関係・つながりが記録されるこのカードシステム、大切だと思います。

地域づくり型生涯学習講座モデル事業 蛭川地区交流会 (岐阜県・中津川市)

■一昨日、龍谷大学のシンポジウムを終えてから、午後からは岐阜県の中津川市に移動しました。そして昨日は、朝9時半から昼過ぎまで、中津川市蛭川にある公民館で、「地域づくり型生涯学習講座モデル事業 蛭川地区交流会」を開催しました。今日も予定時間をオーバーするほど盛り上がり、無事に終了しました。農業法人の代表、商工会の職員、自主保育のお母さんたち、新規就農者、みんなが自分の家の正月の鏡餅を自分で作れるようになったら…との思いで活動しているもち米生産者のグループ、無農薬の農業に取り組むグループ、公民館長、小学校の校長、中学校の校長、地域振興のまとめ役の皆さん…上は75歳から下は24歳まで、蛭川の中で、様々な地域づくり活動に関わっている皆さんがご参加くださり、いっぱい、いっぱい語って下さいました。ありがとうございました。

■「こうなったら素敵だな」と思っていること、「どうしようか困ったな〜」と思っていること、そのような心の中でモヤモヤしていることを、今日のように実際にあって語りあうこと。そのための「場づくり」と「関係づくり」。とても大切だと思っています。そのような「場づくり」や「関係づくり」から始まって、地域の中に、相補的でかつ「1+1」が「なんと3…‼︎」になるようなシナジー効果を産む協働のネットワークをどのように作っていくのかというについても、とても大切なことだと思っています。

■もうすでに、昨日ご参加いただいた皆さんの中には、そのような協働関係が生まれつつあります。地域の中にある潜在的な可能性を、そのような相補的な関係や協働のネットワークのなかでどのように顕在化していくのか。ワクワクしてきますね。これからの蛭川の展開、とっても楽しみです‼︎ 地域づくりをご支援いただく市役所の職員の皆さんには、さらに所内での部署間連携を推し進めていただければと思います。地域づくり・まちづくりという間口の広い活動に対応できるように努力していただければと思います。長らくお世話いただきました、中津川市役所の伊藤公一さんと中尾まゆみさん、ありがとうございました。

■2005年だったと思いますが、愛知県の「団塊世代提案型地域づくりモデル事業審査委員会」の委員になったことが事の始まりです。私の講演を聞かれた岐阜県の生涯学習の担当者から、岐阜県の「地域づくり型生涯学習」を手伝って欲しいとの依頼を受けました。岐阜市、各務原市、可児市、羽島市…と岐阜県内の各所で講演をしてきたうちの一つが中津川市でした。そして、中津川市で講演をさせていただいたご縁で、今度は中津川市のお手伝い、市内の地域づくりをお手伝いすることになりました。もう一方的に話しをする講演という形式では、私としては不十分だと思っていたので、地域の皆さんと双方向の、インタラクティブな交流会を持たせていただくことにしました。その場の瞬発力、アドリブ力、自分の力が試されるわけですが、毎回楽しい交流会をさせていただくことができました。中津川市の皆さん、ありがとうございました。

【追記】

■今日は、参加者からメッセージをいただきました。「短い時間だったかもしれませんが、あれほど地域の色々な人が集まって本音を言い合う、という場はこれまでなかったこともあり非常に密の濃い時間を過ごさせていただきました」と素敵な感想を送ってくださいました。