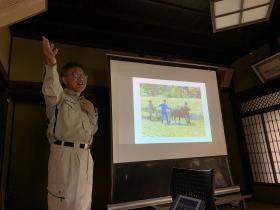

「社会学入門演習」の現地実習(10組)

▪︎先週の土曜日(6月10日)は、1回生の「社会学入門演習」の現地実習で、高島市今津町椋川と朽木上針畑を訪問し、それぞれの地域に移住されてきた方にお話を伺いました。そう、今回のテーマは「移住者」なのです。皆さん、大変暖かく私たちを受け入れていただき、丁寧にお話をしてくださいました。本当にありがとうございました。

▪︎先週の土曜日(6月10日)は、1回生の「社会学入門演習」の現地実習で、高島市今津町椋川と朽木上針畑を訪問し、それぞれの地域に移住されてきた方にお話を伺いました。そう、今回のテーマは「移住者」なのです。皆さん、大変暖かく私たちを受け入れていただき、丁寧にお話をしてくださいました。本当にありがとうございました。

▪︎今回の現地実習のコーディネートをしてくださったのは、特定非営利活動法人「コミュニティねっとわーく高島」さんです。職員の坂下靖子さんが終日アテンドしてくださいました。坂下さんのおかげもあり、大変充実した現地実習になりました。今回の現地実習は、「社会学入門演習」の10組の皆さんでしたが、来週の土曜日は1組の皆さんになります。今回と同じく、椋川と上針畑を訪問いたします。

▪︎昼食は、朽木の中心地である市場にある「丸八百貨店」でいただきました。ごちそうさまでした。藤原穂波さんご夫妻にお世話になりました。藤原穂波さんも、今回の訪問地とは別のところにお住まいの移住者です。指定管理者としてこの「丸八百貨店」の運営にあたっておられます。ありがとうございした。

▪︎詳しいことをfacebookやこのブログにも書きたいのですが、まずは学生さんたちがしっかり今回の現地実習のレポートを執筆して報告書にまとめないといけないので、私はもう少し後に報告したいと思います。一昨年から高島市に「ご縁」をいただいています。大学と高島市の関係も深まっていけばと思い、いろいろ準備をしています。

最近の「社会学入門演習」

■今年度は1回生が必修で履修する「社会学入門演習」を2クラス担当しています。火曜日2限が10組、木曜日2限が1組。写真は火曜日10組のグループワークの様子を撮ったものです。

■10組は今週の10日(土)に、1組は17日(土)に、この「社会学入門演習」の現地実習で高島市の中山間地域に出かけることになっています。特定非営利活動法人「コミュニティねっとわーく高島」さんのコーディネートで、高島市今津町椋川と朽木上針畑を訪問し、それぞれの地域に移住されて来た方達からお話を伺います。

■写真は事前学習も兼ねて、訪問先のことを調べて、自分たちで小さな現地実習の「しおり」を作成しているところです。過疎や高齢化が進む日本の地域社会、中山間地域のこと、村の仕組み…あまりというか、ほとんど予備的な知識がありません。それは仕方のないことなんですが、それはそれとして、しっかりお話を伺って欲しいと思います。

■今回の現地実習で、自分たちの様々な「思い込み」が揺さぶられるような経験をしてくれればと思っています。そのような1回生を相手に、話をしてあげようと受け入れて下さった移住者の皆様には、感謝の気持ちしかありません。ありがとうございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

現地実習の「しおり」と「質問リスト」の作成

■火曜日の木曜日の2講次は、1回生のための「社会学入門演習」です。今年は2クラス、10組と1組を担当しています。すでに以前の投稿でも説明いたしましたが、「社会学入門演習で日帰りで「現地実習」を実施することになっています。コロナ禍以前、「現地実習」は1泊2日だったのですが、現在は、よほどの理由が無い限り日帰りで実施することになっています。で、今年度、私が担当する2クラスはどこに伺うのかというと、高島市の中山間地域を訪問し、そこで地域の課題に取り組んでおられる移住者の方たちからお話を伺う予定にしています。

■一昨年度と昨年度、高島市から委託を受けて中山間地域の活性化について委託研究に取り組みました。また、昨年の秋に高島市で開催され「全国棚田(千枚田)サミット」でも、他の龍谷大学の教員の皆さん2人と一緒に、3つの分科会のコーディネーターを務めました。そのような経験のなかで、中山間地域に移住されてきた方達の存在に注目するようになりました。ということで、今回の「社会学入門演習」でも1回生の皆さんと、移住者の皆さんにお話を伺わせていただくことをお願いしたのです。そのコーディネートについても、地元のNPOにお願いをいたしました。

■この現地実習は来月なのですが、それまでにきちんと事前学習を行うことにしました。その事前学習も、5つのグループにわかれてグループごと課題に取り組むスタイルにしました。このグループワークの課題ですが、①現地実習の「しおり」を作成することと、②現地実習の際、移住者の方達への質問リスト作り、この2つになります。「しおり」って、修学旅行のときなどに配布されたあの「しおり」です。お話を伺う移住者の方達ごとに、事前に関連する情報をネットで検索して、情報を抽出し整理して「しおり」にレイアウトしていくようにお願いしました。手書きのイラストとか加えるなど、「現地実習」を「やらさせる、仕方のない」経験ではなく、「自分たち自身の成長につながる楽しい」経験になるように、自分たちの手で気持ちを盛り上げていってほしいと思っています。このような「しおり」に事前学習で情報を整理していくと、さらに移住されてきた方達にいろいろ伺いたいことが出てくるのではないかと思います。それは「質問リスト」の方にきちんとまとめるようにとお願いをしてあります。

■学生の皆さんに聞いてみたところ、こういったグループワーク、そしてアクティブラーニングは大学に入学して初めて行うことのようです。ほとんどは、入学したばかりで、講義を受講するタイプの授業なのだそうです。この「社会学入門演習」の経験が、大学での学びの感覚を掴むきっかけになってくれればなあと思っています。

社会学部パンフレットにゼミの卒業生の活躍が掲載されました。

■新しい社会学部の2024年度用の社会学部パンフレットに、ゼミの卒業生である筈井勇太くんが登場していました。彼は、準硬式野球部と教職の両方で頑張っていました。おそらく、教職センターの先生がパンレットにと推薦されたのでしょう。ご本人からLINEで連絡があったのですが、この4月から別の高校に転勤になりました。張り切って仕事をされているようです。卒業生が社会に出てどのように活躍されているのかを知ることは、とても嬉しいことです。筈井くんには、引き続き、お仕事を楽しみつつ、仕事に励んでほしいと思います。

■新しい社会学部の2024年度用の社会学部パンフレットに、ゼミの卒業生である筈井勇太くんが登場していました。彼は、準硬式野球部と教職の両方で頑張っていました。おそらく、教職センターの先生がパンレットにと推薦されたのでしょう。ご本人からLINEで連絡があったのですが、この4月から別の高校に転勤になりました。張り切って仕事をされているようです。卒業生が社会に出てどのように活躍されているのかを知ることは、とても嬉しいことです。筈井くんには、引き続き、お仕事を楽しみつつ、仕事に励んでほしいと思います。

■筈井くんの卒業論文は、「部活動で得たものと生きられた経験-県立高校の野球部を事例として-」というタイトルでした。彼の問題意識というか、卒論の研究の出発点は、野球が好きで高校の硬式野球部に入部したのに、どうしてみんな野球をやめてしまうのだろう…という点にありました。高校野球をはじめとする課外活動のあり方自体に問題があると考え、ご自身と同級生の野球部員だった方達やマネージャーの方達に、高校野球に取り組んでいた時の経験について丁寧にインタビューを行いました。教育社会学的な研究ということになります。優秀論文にはなりませんでしたが、頑張って取り組んだことがよくわかる卒論でした。

■熱心に野球に取り組んでこられたからでしょう。高校教員になってからも、硬式野球部の指導をされてきたようです。筈井くんは大学1年生の時から知っていますが、その頃は、社会科の高校教員になりたいというよりも、硬式野球部の指導者になりたいという気持ちの方が強かったかな。それはともかく、教職課程で適切な指導を受けて成長し、採用試験にも合格して卒業と同時に高校教員になりました。その頑張りを、ゼミの担当教員としてずっと拝見していました。入試パンフレットに登場して、後輩たちのロールモデルになるだけの人物だと思います。

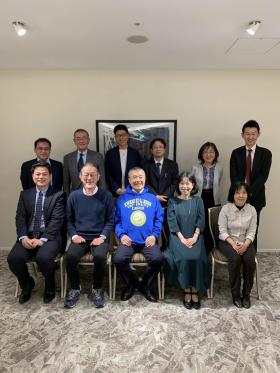

龍谷新月会

■昨日は2限の授業を終え、JR大津駅行きのバスにとび乗り、JR大津駅からはJR稲荷駅まで。14時からの深草キャンパスでの会議に間に合うように急ぎました。この4月から副学長に就任された方に、研究部と世界仏教文化研究センターの取り組む事業について説明を行う会議です。13時45分過ぎに深草キャンパスに到着し、急いで持参した弁当を食べ、なんとかギリギリ間に合いました。その後は、1年生の実習でお世話になる現地のNPOの方とzoomでの協議を行いました。

■昨日は2限の授業を終え、JR大津駅行きのバスにとび乗り、JR大津駅からはJR稲荷駅まで。14時からの深草キャンパスでの会議に間に合うように急ぎました。この4月から副学長に就任された方に、研究部と世界仏教文化研究センターの取り組む事業について説明を行う会議です。13時45分過ぎに深草キャンパスに到着し、急いで持参した弁当を食べ、なんとかギリギリ間に合いました。その後は、1年生の実習でお世話になる現地のNPOの方とzoomでの協議を行いました。

■協議の後は、ホテルグランヴィア京都へ。昨晩は、こちらで「龍谷新月会」が開催されました。龍谷大学に勤務する関西学院大学出身者の教育職員(教員)と事務職員の皆さんの集いです。2016年に始まったこの会、もう何回目でしょうか。5回目かな〜⁈忘れてしまいました。途中、コロナでずっと開催できない年が続いたものですから…。前回は、私が通っている大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」と大衆路線でしたが、今回は、新たにお2人の新入会員をお迎えするということもあり?ホテルグランヴィア京都が会場になりました。高級路線ですね。

■これで、会員数は18人(教育職員11人、事務職員7人)になりました。上と下では親子ほど年齢が違うわけですが、大学時代の思い出話やキャンパスの変化等の話題で盛り上がりました。同窓会ならではの楽しさでした。会長はこれまで心理学部の東豊先生におつとめいただいてきましたが、次回から私が引き継ぐことになりました。明文化された規約はありませんが、「教育職員であろうと事務職員であろうと年齢の一番高い方が会長に就任する」、そして「退職後も会員の資格を持つ」ということでやってきました。今回は会長自ら掟を破られたわけですが、長年会長をおつとめくださり、ありがとうございました。

■事務局長は引き続き小野勝士さんです。小野さんよろしくお願いいたします。次回は7月頃のようです。今回はお仕事がご多用で参加できなかった皆様、次回はぜひご参加ください。ところで、東先生が着ておられるKGブルーのパーカー、かっこいいですね。

【関連投稿】

龍谷大学新月会

龍谷大学新月会in 加賀屋京都店

第1回「龍谷大学新月会」

「図書館利用者講習会」

■2023年度は、1回生を対象にした「社会学入門演習」を2クラス担当しています。昨日、木曜日のクラスは「図書館利用講習会」に参加しました。毎年、年度末になると、次年度「社会学入門演習」を担当する教員には、授業中の1コマを「図書館利用者講習会」に当てるかどうかの事前の問い合わせが来ます。まあ、これを断る人はいないと思うのですが…。私は、2クラスとも申し込みました。ということで、昨日は、図書館の職員の方たから、非常に丁寧に端末からの利用の仕方を学びました。職員に皆様、お世話になりました。ありがとうございました。

■この講習会の狙いは3つあります。①資料を入手する方法を理解する。②インターネットを利用した情報収集をマスターする。③図書館サービスを有効活用する。以上の3つです。具体的には、蔵書検索(OPAC)、まとめて検索(ディスカバリー検索)、CiNii Research、新聞データーベース等の利用の仕方について学びました。これらをうまく活用して学習を進めるのには、少し経験を積まなくてはいけないでしょうね。使いながらなれるしかありません。この講習会は3号館の地下にある端末が並ぶ教室で開催取れましたが、最後は、実際に図書館をご案内いただきました。図書館ツアーです。

■今や、どこの大学でもこのような丁寧で親切な講習会を開催しているのではないかと思いますが、自分たちが学生の時と比較すると隔世の感がありますね。私たちの時代は、カードで文献を検索していましたから…。今の方がもちろん便利だとは思うのですが、逆に大量の情報に溺れてしまうような状況になっているのかもしれません。何が自分にとって「本当に必要な情報」なのか、よくわからなくなっているかもしれません。

2004年と2026年

■昨日から、2023年度の授業が始まりました。大学としては一昨日の月曜日からなんですが、私の週の最初の授業は火曜日からですので。この日の授業は、「社会学入門演習」です。今年度は、「社会学入門演習」を2クラス担当しています。1組と10組。今日、火曜日は10組でした。

■私がイタンビューをする形で、ひとりひとりの自己紹介をしてもらいました。まあ、私がインタビューしたんでは自己紹介ではないですけどね。インタビューの中では、学生の皆さんが、どこから通学されているのか、差し障りのない範囲でお聞きしました。遠い人は、神戸の北区(六甲山の北側)から通学されていました。大変だな〜。通学時間は2時間を超えるそうです。頑張って卒業して欲しいと思いました。長時間の通学時間も、有効に利用して欲しいと思います。

■あと、いろいろ、お話を伺いながら思うことがありましたが、一番、心に残ったことは次のようなことでしょうか。私が自己紹介をしているときに、「龍谷大学には2004年から勤務しています」と言ったことへの反応です。今年入学された方達(現役)は、2004年生まれなのだそうです。考えてみれば、当たり前なのですが、それでもやはり「おお、そうなんや」と思わずにはいられません。しかも、皆さんが卒業されるのは、2026年度(留年しなければ)。それは、私が定年退職する年度でもあります。

■10組の皆さん、明るくて、とても良い雰囲気でした。素敵ですね。

卒業生からの連絡

■卒業生から連絡がありました。その卒業生は、大学時代は私のゼミ(3・4回生)で、体育局のガチの部活動をしながら、教職を目指していました。がんばった結果、高校の社会の教員になりました。教員になって、4年目です。で、今回は別の高校に異動になったことから、先ほどLINEで連絡をしてくれたのです。先月には、担任として前任校で卒業生をおくりだしたようで、その写真も送ってくれました。教員として頑張っておられますね。

■彼が1回生の時にも、私が担当する「社会学入門演習」に所属していました。その入門演習の実習で、滋賀県内のある地域を訪問しました。その時はまだ大学生になりたてで、初々しい感じだったのですが、「将来は高校の教員になります。いつかこの地域の高校で働きます」と笑いながら(冗談で)言っていました。でも、それが本当のことになりました。笑いながらいっていた高校に異動になったのです。素晴らしいです。

JR瀬田駅で箱田くんに遭遇

■昨日の夕方、帰宅途中、JR瀬田駅の階段を1段ぬかしで登っていると、上の方から「わきたせんせー」と声をかける人が…。驚いて見上げると、脇田ゼミ2期生の箱田正幸くんでした。2007年春の卒業です。この学年の皆さん、もう40歳前なんですね。箱田くんは、大手家電メーカーの関連会社に勤務されています。みんな立派になっていますね〜。教師としては嬉しいです。箱田くんとは、以前もJR瀬田駅であったし、確か大阪の御堂筋線の中でもあいました。

■昨日の夕方、帰宅途中、JR瀬田駅の階段を1段ぬかしで登っていると、上の方から「わきたせんせー」と声をかける人が…。驚いて見上げると、脇田ゼミ2期生の箱田正幸くんでした。2007年春の卒業です。この学年の皆さん、もう40歳前なんですね。箱田くんは、大手家電メーカーの関連会社に勤務されています。みんな立派になっていますね〜。教師としては嬉しいです。箱田くんとは、以前もJR瀬田駅であったし、確か大阪の御堂筋線の中でもあいました。

■箱田くんと同級生の皆さん。また、同窓会をいたしましょう。キリの良い40歳を迎える年、2024年のあたりでどうでしょうか。facebookで通じているのは岡山 由美子さん、清谷 宗真くん、倉田 康寿くん、櫻井 三佐紀くん、壷井佑三子さん、北條 圭さん、松葉 圭亮くんかな。都合がつかない人たちは、なんとか連絡をとって同窓会をいたしましょう。出席できない方たちは、zoomでも顔だけでも見せてください。

■写真、箱田くんに無理を言って撮らせてもらいました。ありがとう。最近、こうやって自分の顔を写真に撮ると、瞼が垂れ下がっていて、なんだかなーと思います。「眼瞼下垂」ってやつですかね。仕方ないですね、来年からは前期高齢者ですし。

脇田ゼミ16期生との「コンパ」

■昨晩は、4回生ゼミのコンパでした。今時の学生の皆さんは「飲み会」というのでしょうが、ここはあえて「コンパ」とさせていただきます。4回生は、2回生になった頃から、新型コロナ感染拡大の状況の中で大学生として過ごしてきました。大変だったと思います。ここには書けませんが、個々人にお話を伺うと、辛い思いをしながら過ごしてこられた人もおられます。本当は、こういった「コンパ」や食事会等で、関係を深めていくことが必要だと思っているのですが、コロナ禍ではそのようなことはできませんでした。昨日は、卒業論文の口述試問も終わり、ちょうど良いタイミングということで、脇田ゼミ16期生の最初で最後の「コンパ」を行うことにしました。

■お店は、もちろん、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。卒論の口述試問も終わり、リラックスした時間を共有できました。事前に次のことを伝えました。学生の皆さんからは、修学旅行みたい…と言われましたが。「この店はね、サラリーマンの皆さんが、仕事で疲れた後にやってくるお店なんだから、全国チェーンの居酒屋のように、はしゃいだらダメだよ。大人の呑みに努めてね〜」。とはいえ、「なんや、こいつら」と思うようなことも、やはり少しありました。まあ、仕方がないです。時間をかけて大人になってください。「コンパ」がお開きになり、お店を出たところで、「先生、二次会行かないんですか‼︎」と言われましたが、「次は卒業式かな」と言って帰路につきました。だって、翌日(今日)は朝から仕事がありますから。「深草キャンパスに行かんとあかんねん」。

■写真は、お店の奥さんに撮ってもらったものです。良い写真が撮れました。ありがとうございます。次は「同窓会」ですね。社会人になって、ゼミの同窓会を開催することができるかな。指導教員としては、ぜひ開催していただきたいです。社会学部同窓会からも少し助成をいただくことができます。