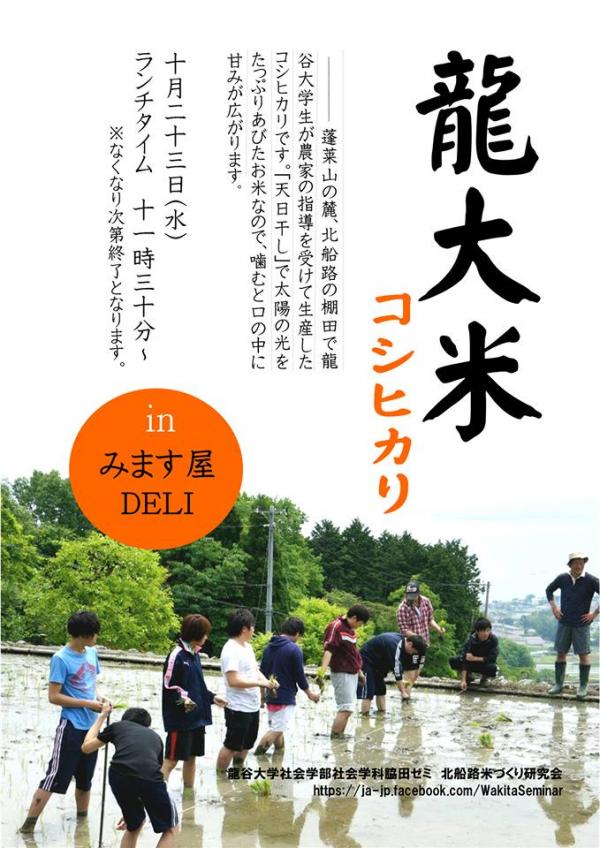

「龍大米コシヒカリ」のポスター

京都新聞「湖国探研」

第21回「北船路野菜市」

丸屋町商店街の「夜市」に参加

■昨日は、昼間は大学院社会学研究科の修士論文中間発表会がありました。発表会が終了したあとは、夕方16時半から、瀬田キャンパス内にあるRECレストランで交流会を開催しました。研究科長ということもあり、本来であれば最後までいるべきだったのですが、交流会が始まり1時間程したところで、あとは他の先生にお任せしてレストランをお暇しました。そして大津市の中心市街地に向かいました。というのも、この日の18時半から丸屋町商店街で「夜市」というイベントが開催され、私たち脇田ゼミの「北船路米づくり研究会」も「野菜市」を出店することになっていたからです。

■「北船路米づくり研究会」が開催している野菜市は、一昨年に始まりましたが、昨年からは丸屋商店街のご理解のもと、アーケードのなかで開催できるようになりました。昨年の春からだったかと思います。それまで通り月1回、商店街のなかで「北船路野菜市」を開催するなか、丸屋町商店街の方からは、「7月末に開催する『夜市』にも出店してくれないか」とのお話しをいただくことになりました。学生たちが「野菜市」の事業を継続的に行ってきたことを評価してくださったのだと思います。そして、昨年に引き続き、今年も「夜市」に参加させていただけることになったのでした。

■この「夜市」には、龍谷大学の学生がたくさんかかわっています。ひとつは、瀬田キャンパスの「ボランティアセンター」に登録している学生の皆さん。それから、ヨサコイサークルの「華舞龍」の学生の皆さん。そして、私たち「北船路米づくり研究会」です。なんだか、すごいぞ!…と思ってしまいます。

■昨日は、いつもの「北船路野菜市」よりもかなり多めの出品になりましたが、若干量が残っただけで、ほとんどが売り切れました。特に、目玉商品であるスイカについては、早い段階で売り切れてしまいました。研究会の顧問であり、私たちを指導してくださっている吹野さんが、タライに氷を入れて大きなスイカを冷やすなどの「演出」をしてくださったことも、効果的だったように思います。吹野さん、ありがとうございました。

■この日は、大津の街中でお世話になっているたくさんの方たちに、お会いすることになりました。また、新鮮で安心安全の農産物をお買い求めいただきました。ありがとうございました。新しいオファーもありました。11月に膳所の西武デパート前で開催するイベントにも出店してほしいというお願いです。ありがたいことだと思います。学生による活動という制約条件のなかではありますが、評価をいただき活動の場が広がっていくことは、私たちにとっても幸せなことです。

■もうひとつ。写真の下の段・右は、「夜市」終了後、出品してくださった農家への売上代金を封詰めしているところです。4年生の松見さん(手前)の作業を、3年生の山科くんが手伝ったています。この売上金の生産については、現在の4年生が開発してきた「北船路野菜市」用のノウハウがあります。このあたりはすべて学生にまかせているので、私自身は、よくわかっていません。先輩と一緒に活動しながら、活動のノウハウが自然に伝授されていくのです。まだ、すべてそのようにできているわけではありませんが、先輩から後輩へというスタイルが活動の中で定着していけばと思っています。

【追記】■昨日の「夜市」には、今年の春に卒業した「北船路米づくり研究会」2期生の岩崎くんが、同じく龍大出身の彼女と一緒に遊びにきてくれました。岩崎くんは、卒業後も、なにかと研究会の活動を気にかけて手伝ってくれます。とてもありがたい存在です。9月1日に、昨年に引き続き、北船路で「かかし祭」という農村-都市交流のイベントを開催しますが、それも手伝ってくれるようです。岩崎くん、よろしく!!

北船路米づくり研究会「雑草バスターズ」

■ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」では、facebookに「龍谷大学脇田健一ゼミナール/北船路米づくり研究会」というページをつくってあります。そこに、研究会の顧問であり指導農家である吹野さんから、「米研のみなさんへ 龍大米も里芋も順調に育ってますが、雑草も育ってます。 手入れの段取りをして下さい」との連絡が入りました。いけませんね~。オマケに、現役の学生の動きが鈍いことが気になったのか、OBの1人が、頑張って畑の除草をしてくれました。これでは、いよいよ「現役学生は何をしてるいんや!」ということになります。いけません。というわけで、急遽、「雑草バスターズ」を結成しました。LINEで呼び掛けたところ、都合のつく3年生の齊藤くんと、4年生の安平くんと山根くんが参加してくれることになりました。アルバイトや補講等と調整してくれたのです。

■【写真上段左】まずは、私たちが龍大米コシヒカリを育てている限界田(棚田の一番上の田んぼ)にいきました。田植えをしたときの苗が、分けつして (稲が株わかれをして本数が増えること)ずいぶん立派に成長していました。稲の力、米の力、すごいものがほありますね。【写真上段右】というわけで、記念写真。君たちも、龍大米コシヒカリのように、立派に成長するのだよ。

■【写真中断左】田んぼの様子を確認したあと、少し下ったところにある棚田のなかの畑に移動しました。ここは市民農園にもなっています。一般の方たちが土地を借りて小さな菜園で野菜をつくっておられるのですが、その隅のほうで、 私たちは龍大芋=サトイモをつくっているのです。吹野さんが、この日は、京都の飲食店に水ナスを配達されるとのことで、収穫されていたのですが、それを少しおすそ分けしていただきました。畑でとれた水ナス、じつにみずみずしく、甘いのです。野菜の嫌いな安くんは、この村で生産された野菜であれば食べられると言います。それは野菜本来の味がするからなのでしょうね。【写真中断右】私たちの里芋畑は、先週末に、OBの岩崎くんが除草をしてくれていました。岩崎くんありがとう。

■【写真下段左】ということで、農村-都市交流イベントでお世話になった「みつばち保育園」の畑の除草作業をすることにしました。保育園の園児さんたちが、北船路までやってきてこの畑に里芋の苗を植えたときにも、ゼミの学生たちがお世話をしているのです。大変蒸し暑い日でしたが、「雑草バスターズ」の面々は、「みつばち保育園」の畑の除草をやりとげました(おおげさか…)。ちょうど作業を終えた頃、そらが暗くなり雷が鳴り始めました。【写真下段右】これは、やばいということで、棚田からひたすら走って駆けおりました。雨が降り始めた頃、ちょうど吹野さんのお宅にある作業小屋までなんとか到着することができたのでした。ということで、またまた記念写真。私には意味があまりわかりませんが、パンツを小学生の様に腰の上まであげてふざけています…(たぶん)。

地酒プロジェクト

■先日、「大津エンパワねっと」の関係で、学生や職員の皆さんと一緒に、中心市街地(エンパワでは中央地区と呼んでいますが…)のまち歩きをしました。そのさい、丸屋町商店街のなかにある平井商店さんを訪ねました。万治元年(1658年)から操業されている、長い歴史を持つ蔵元です。「浅茅生(あさじお)」という銘柄のお酒を製造販売されています。この日は、「浅茅生 純米大吟醸 ひと夏」4合瓶を買いました。平井商店さんのホームページでは、次のように説明されています。「ひと夏は、新酒が熟成してきて、少し丸みがでて来て、その年の飲みごろお酒を詰めた物」です。現在、自宅の冷蔵庫に入れて少しずついただいています。

■先日、「大津エンパワねっと」の関係で、学生や職員の皆さんと一緒に、中心市街地(エンパワでは中央地区と呼んでいますが…)のまち歩きをしました。そのさい、丸屋町商店街のなかにある平井商店さんを訪ねました。万治元年(1658年)から操業されている、長い歴史を持つ蔵元です。「浅茅生(あさじお)」という銘柄のお酒を製造販売されています。この日は、「浅茅生 純米大吟醸 ひと夏」4合瓶を買いました。平井商店さんのホームページでは、次のように説明されています。「ひと夏は、新酒が熟成してきて、少し丸みがでて来て、その年の飲みごろお酒を詰めた物」です。現在、自宅の冷蔵庫に入れて少しずついただいています。

■さて、平井商店さんには、ずいぶん以前からお世話になってまいりました。私が担当している授業「大津エンパワねっと」や、立ち上げのときに実行委員をしていた「大津ジャズフェスティバル」、そして現在ではゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」等々でお世話になっています。「北船路米づくり研究会」では、昨年の9月、都市と農村の交流イベント「かかし祭」を開催しました。そのさい、平井商店の奥様が参加してくださいました。そして、奥様の「北船路の棚田で酒米ができたらいいな…」というお話しに、北船路の生産組合の農家の皆さんが「それでは、酒米、作りましょう!!」と応じてくださいました。龍大生が開催したイベントをきっかけとして、農家と蔵元の連携により、新しい地酒が生まれることになったのです。ありがとうございます。

■もちろん、酒米の生産は、北船路の生産組合がされています。私たちは、田植え機で苗を植えられない場所で、手植えをした程度です。龍大生が頑張らねばならないのは、酒米の生産よりもそれを広く社会に知っていただくことです。パッケージのデザインや、販売戦略を、いろいろ考えていかねばなりません。これから、研究会以外の皆さんともよく相談をして、この新しい銘柄(おそらくは「北船路」という銘柄になると思います)を売り出していこうと思います。

読売新聞発行「しが県民情報」に

■昨日の大阪読売発行の「しが県民情報」1面トップに掲載していただきました。ありがとうございます!!じつは、まだ「実物」を読んでいません。「しが県民情報」は、家庭に配達される「読売新聞」に無料で挟まれている新聞です。読売新聞(大阪本社)が発行しています。滋賀県民のゼミ生の皆さん、ご自宅で読んでいる新聞が「読売新聞」のばあいは、この「しが県民情報」をキープして研究室にもってきていただけますか。よろしくお願いいたします。私、奈良県民なもので…。

■昨日の大阪読売発行の「しが県民情報」1面トップに掲載していただきました。ありがとうございます!!じつは、まだ「実物」を読んでいません。「しが県民情報」は、家庭に配達される「読売新聞」に無料で挟まれている新聞です。読売新聞(大阪本社)が発行しています。滋賀県民のゼミ生の皆さん、ご自宅で読んでいる新聞が「読売新聞」のばあいは、この「しが県民情報」をキープして研究室にもってきていただけますか。よろしくお願いいたします。私、奈良県民なもので…。

■こうやって新聞に取り上げていただくと嬉しいです。ひとつのゼミの小さな小さな活動ですが、光を当てていただくと、学生はもちろん、村の方たちも喜ばれると思います。「農・学連携事業」ですから。また、月1回開催している「北船路野菜市」で野菜を買ってくれている地域の皆さんもにも、喜んでいただけるのではないかと思います。こういう点で、地域新聞って、地域再生にはとっても重要だと思うんですよね。

【追記】■実際に新聞を読みました。記事中、幼稚園とあるのは保育園ですが…。全体として、とてもわかりやすく私たちの活動をご紹介いただきました。読売新聞社「しが県民新聞」の記者さんならびに関係者の皆さんに、心から感謝いたします。ありがとうございました。記事をクリックすると拡大して、読むことができます。

【追記】■実際に新聞を読みました。記事中、幼稚園とあるのは保育園ですが…。全体として、とてもわかりやすく私たちの活動をご紹介いただきました。読売新聞社「しが県民新聞」の記者さんならびに関係者の皆さんに、心から感謝いたします。ありがとうございました。記事をクリックすると拡大して、読むことができます。

■記事のなかで、卒業生である岩崎くんが「兼業農家を目指したい」といっていますが、これは思いつきで答えているのではなくて、本気です。農地取得の見込みもあるようです。彼のモデルは、「北船路米づくり研究会」の顧問で、農業に関する指導者でもある吹野さんです。吹野さんが、昼間は都市でビジネスマンとして営業を仕事になさっているわけですか、早朝、週末は地元で農家、こういうライフスタイルに岩崎くんは惹かれているのかもしれません。吹野さんのばあい、農家の息子に生まれて仕方なしに家産である農地を守るという生き方ではありまん。積極的に、農のある暮らしを楽しまれています。素敵なことだと思います。ある意味、時代の先端をいっているライフスタイルなのかもしれません。

目には見えないものを感じとる力

■昨年、石川県の能登半島にいきました。そこで、アエノコトという儀礼に強く関心を持ちました。このアエノコト、文化庁のサイト(国指定文化財等データベース)では、以下のように解説されています。

奥能登のあえのことは、稲の生育と豊作を約束してくれる田の神を祀る農耕儀礼の典型的な事例として奥能登に顕著な分布を示しているもので、毎年12月と2月に行われる。

各農家における行事次第や内容には細部には相違が認められるものの、ゴテと呼ばれる世帯主自らの采配によって執り行われる。収穫後(12月5日が多い)に、田の神を田から家に迎え入れて、風呂に入れたり食事を供したりして丁重に饗応して収穫を感謝し、翌年の春の耕作前(2月9日が多い)にも再び風呂に入れたり、食事を供したりして饗応して、田の神を家から田に送り出して豊作を祈願する。

目には見えない田の神があたかも眼前にいますがごとく執り行う所作や直会には豊饒に対する感謝と願いが素朴なままに発露されている。

古くから稲作に従事してきた我が国民の基盤的生活の特色を典型的に示す農耕儀礼の事例として極めて重要なものである。

(※解説は指定当時のものをもとにしています)

■上記の引用で、私が注目したいのは、太字で強調した部分です。文化庁の解説では「目には見えない田の神があたかも眼前にいますがごとく」と書かれています。しかし、「いますがごとく」ではなく、本来は、実際に田の神がいらっしゃることをリアルに感じとろうとしてこられたのではないかと想像します。田の神は、何も語りませんが、聞こえない田の神の声を聞き取ろうとする心持ちが必要なのだと思うのです。以下のページをご覧いただければよいのですが、儀礼の最中は、田の神への様々な配慮が必要になります。目には見えない存在を感じとろうと感覚を研ぎすましていくことが、神とのコミュニケーションには必要なのです。

「アエノコト」「西野神社社務日誌」

■12月17日の深夜0時から、奈良の春日大社の摂社である若宮神社の「おん祭」が始まります。この「おん祭」の最初の儀礼である「遷幸の儀」に関して、春日大社の公式サイトでは、次のように解説しています。

若宮神を本殿よりお旅所の行宮(あんぐう)へと深夜お遷しする行事であり、古来より神秘とされている。現在も参道は皆灯火を滅して謹慎し、参列する者も写真はもちろん、懐中電灯を点すことすら許されない。これらはすべて浄闇の中で執り行われることとなっている。神霊をお遷しするには、当祭においては大変古式の作法が伝えられ、榊の枝を以て神霊を十重二十重にお囲みして、お遷しするという他に例を見ないものである。全員が口々に間断なく「ヲー、ヲー」という警蹕(みさき)の声を発する。又、楽人たちが道楽(みちがく)の慶雲楽(きょううんらく)を奏で、お供をする。

■動画では、1分15秒あたりからご覧いただけますでしょうか。上の解説にあるように、この「遷幸の儀」、「浄闇の中で執り行われ」ています。春日大社の神主の皆さんの「おーおー」という警蹕(けいしつ)の声しか聞こえてきません。古式の作法といいますが、暗闇であるがゆえに感覚が研ぎすまされ、神の存在を感じとることになります。

■私は、ずいぶん長いあいだ奈良に暮らしていますが、この若宮の「おん祭」の「遷幸の儀」という儀礼を一度も拝見したことがありません。あっ…拝見とかきましたが、これは正しくありませんね。神の存在を感じとる、感覚を研ぎすませる…ですから。今年は、ぜひ参列させていただこうと思います。