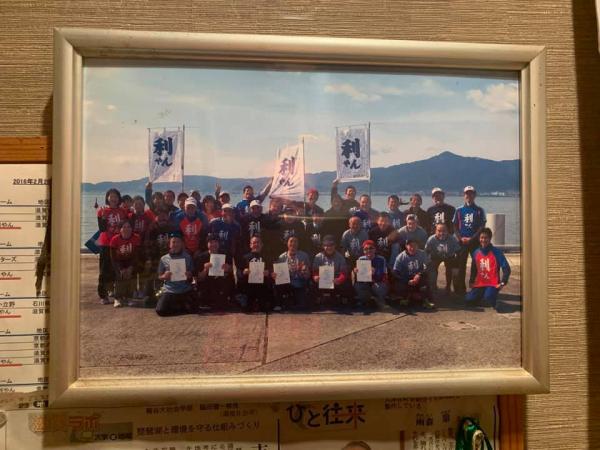

チーム「利やん」の写真

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のトイレに飾ってある写真です。正確に言うと、チーム「利やん」でレイクサイドマラソンを走った後の記念写真です。この写真のまんなかで、亡くなったマスターも笑顔で写っています。こうやって、みんなで、また走れたらいいな〜。ここに龍谷大関係者が、私が数えたところ11人います。この写真だと不鮮明で誰だかよくわからない人もいますね。皆さん、お休みの日に走ってくださりありがとうございました。ちなみに、龍大関係者以外は、パナソニック、自衛隊、アサヒビール等々に勤務されている皆さんです。「利やん」とランニングでつながっている方達です。写真の背景ですが、とんがっている山が比叡山。ここは草津市の烏丸半島。琵琶湖博物館のすぐそばです。

卒論指導、卒寿の祝い、民間企業とNPOの協議

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■月曜日の午前中、自宅で、zoomで2人の学生の卒論指導を行いました。夏期休暇中から、いろいろzoomで面談を積み重ねながら研究を進捗させている人もいますが、そうでない人もいます。こちらのお2人は、後者のそうでない人…になります。とはいえ、不真面目というわけではありません。いろいろ、自分なりには努力をされてきたのですが、次の一歩を踏み出せずにいます。もちろん、緊急事態宣言で大学の危機管理レベルが「2」から「3」になり、学外に調査に出かけていくことができなくなったことも大きいかなと思います。本当は夏期休暇中に調査をして欲しかったのですが、仕方がありません。再び危機管理レベルが10月から「2」に戻ります。時間はもうないわけですが、頑張って調査に出かけて欲しいと思います。

■午後からは引き続き自宅で学部の事務仕事等を行い、それらを済ませて後、大津の街中にある萬治元年創業の酒蔵・平井商店さんに向かいました。日本酒好きの義父の卒寿のお祝い(90歳)を贈るためです。平井商店さんは、私が贔屓にしている大津の中心市街地にある酒蔵です。

■大津は、大きい津、すなわち「大きな港」という意味の地名で、江戸幕府直轄の宿場町として江戸時代初期に誕生しました。「平井商店」さんは、その宿場町に1658年(万治元年)に創業された長い歴史を持つ酒蔵なのです。代表的な銘柄の「浅茅生」(あさぢお)は、後水尾天皇の皇子 聖護院宮道寛法親王(しょうごいんのみや どうかんほうしんのう)から賜られた和歌「浅茅生の 志げき野中の真清水は いく千世ふとも くみはつきせじ」に因んで命名されています。意味は、茅(あし=葦よしのことです)の生い茂っている湖(琵琶湖)の美しく清らかな清水は、どれだけ汲もうが何年経っても尽きることはないだろう」という意味なんだそうです。もちろん、琵琶湖の水で酒を醸しているわけではないのですが…。結局、岐阜には平井商店の「浅茅生 大吟醸」、「浅茅生 特別純米滋賀渡船六号 ひやおろし」、「浅茅生 大吟醸 曳山」、「北船路 純米吟醸」の4本を贈ることにしました。贈る側が言うことではないのですが、結構、豪華なラインナップだと思っています。ちなみに、最後の「北船路 純米吟醸」は、かつて私が指導していた学生たちによる研究グループ「北船路米づくり研究会」がプロデュースした日本酒です。

■「平井商店」さんの後は、浜大津にある通信会社を訪問しました。社員の皆さん方と、琵琶湖の環境保全活動に関わるステークホルダー間の「連帯」や「連携」を生み出す新しいプラットフォームづくりについて協議を行いました。今回で2回目の協議になります。まだ、具体的にブログに書けるレベルには至っていませんが、お互いの夢が共振しあったように思いました。お互いというのは、私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が提案している「びわぽいんと」のアイデアや仕組みに寄り添っていただいくことができたからです。ありがたいことです。はやく、この取り組みが公表できるようになったらと思います。

■協議の後は、近くにある浜大津の公園を散策しました。時間は17時半頃でしたでしょうか。とても綺麗な空でした。少し暗くなるまで過ごしました。良いことがあったので、美しい空と心が共振し合ったのではないかと思います。もちろん、緊急事態宣言が解除されていれば、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に社員さん達と一緒に行って、さらに夢を語りあうことができるのでしょうが。解除までは、もう少しですね。引き続き感染に気をつけながら、大切なお店を常連客の1人として守って行きたいと思います。

(停泊している船ですが、左から、琵琶湖汽船の「ミシガン」、「ビアンカ」、一番右側は滋賀県庁の環境教育船「うみのこ」です。)

卒業式

■今日は、様々な理由で3月に卒業できなかった、あるいはしなかった方達の卒業式でした。京都の深草キャンパスで9時半から行われました。私のゼミ生にも1人、留学やコロナ禍により今日卒業する学生がいました。ということで余裕を持って自宅を出て、ひさしぶりに大学の本部のある深草キャンパスに向かったのですが、琵琶湖線で接触事故があったらしく、私が利用する湖西線はなかなかきちんと動いてくれませんでした。結局、JRの電車は遅れましたが、京都駅からタクシーに乗り、なんとか卒業式の開始前に到着することができました。

■今日は、様々な理由で3月に卒業できなかった、あるいはしなかった方達の卒業式でした。京都の深草キャンパスで9時半から行われました。私のゼミ生にも1人、留学やコロナ禍により今日卒業する学生がいました。ということで余裕を持って自宅を出て、ひさしぶりに大学の本部のある深草キャンパスに向かったのですが、琵琶湖線で接触事故があったらしく、私が利用する湖西線はなかなかきちんと動いてくれませんでした。結局、JRの電車は遅れましたが、京都駅からタクシーに乗り、なんとか卒業式の開始前に到着することができました。

■卒業式は、深草キャンパスにある顕真館で行われました。少し写真の説明を。龍谷大学の講堂であり礼拝堂でもあります。正面の陶板は非常に大きいものです。大学のホームページによれば、「縦5メートル、横11メートル、平山郁夫画伯の「祇園精舎」と題される釈尊説法図をもとに、平山画伯の監修により大塚オーミ陶業が制作した」ものです。旗は仏旗です。館内に入ると、正面中央には本尊が。以下も大学ホームページの説明です。「親鸞聖人ご真筆の六字名号を拡大模写して、樺に彫ったものです。この六字名号は「南無阿弥陀仏」を中央に、讃銘として上部右に『無量寿経』の第十八願(念仏往生の願)文、左に第十一願(必至滅度の願)文を、下部には同経の「大悲摂化の文」八句などを書いた小紙が添付されています。聖人84歳時に書かれ、下人の弥太郎に与えられたと言われています」。

■今日卒業したゼミ生のTくん、今は髭なんてはやしていますが(自分のことは横に置いておいて…)、来春からは大手不動産会社に勤務することになっています。コロナ禍で、思うような留学生活ができなかったことが残念なのかもしれませんが、無事に卒業できてよかったです。おめでとうございます。どうでも良いことですが、写真を自撮りすると、自分が思っているよりもおじいさんに写りますね。これが63歳の現実なのかな。

■卒業式の後、前学長で、現在は校友会(同窓会)の会長をされている赤松徹眞先生に少しだけご挨拶できました。先生とは、年に3回ほど開催される奈良県人会(龍大教職員の県人会)でお会いしてきましたが、このコロナ禍の中、県人会活動は当然のことながら自粛。親しくさせていただいている方たちにもなかなかお会いすることができません。早く、コロナ禍が収束し、2年前までの日常が戻ってきたらと願ってはいるのですが、果たしていつのことになるでしょう。また、収束したにしても、その後は、コロナ禍で社会に大きな変化が起こっており、変化が起こる以前とは同じ状態に戻ることができない、いわゆる「ニューノーマル」と言われるような状況になっているかもしれません。それが、どのような状況なのか、私にはよくわかりません。はたして、県人会の活動はきちんと復活するのか、それについてもわかりません。個人的には、復活することを強く願っています。

シベリアという菓子パン

■たまたま近所のスーパーでみつけました。「シベリア」という菓子パンです。カステラの間に柔らかな羊羹が挟まれています。この「シベリア」この版会社の商品名というよりも、一般名詞なのかもしれませんね。wikipediaですが、以下のような説明がありました。

冷蔵庫の普及していない時代、ひんやりとした食感と涼しげな名前が好まれ、昭和初期には「子供達が食べたいお菓子No.1」であったと伝えられているが、発祥地から考案者、名称由来、食品分類に至るまで未だ正式な解明がなされていない。ただ、かなり古い歴史があるようで、1916年(大正5年)創業の横浜のコテイベーカリーによれば、誕生は明治後半から大正初期頃で、当時はどこのパン屋でも製造していたとの記録がある。コテイベーカリーでは、大正5年の創業以来、シベリアの製法を変えていない。

■かつて相当人気があった菓子パンのようですが、いつのまにか忘れ去られているようです。では、どうして最近、この「シベリア」が商品化されたのか。これまたwikipediaの情報ですが、以下のような説明があります。「2013年(平成25年)にヒットしたアニメーション映画『風立ちぬ』の劇中にシベリアが登場したことで、「昔懐かしい菓子」として注目を集めた」。どうも、アニメーション映画の中に登場したことで、忘れ去られていたシベリアに関心が集まったようですね。

■いろいろ調べてみると、面白い情報がありました。この「シベリア」のカステラの部分にウイスキーを垂らすと美味しくなるというのです。ちょっと大人の味わいになるのかな。ブランデーではどうなのでしょう。私自身、自分は酒呑としての自覚がありますから、一度、試してみましょうかね。

ひさしぶりの弁当

■昨日は、ひさしぶりに弁当を作って大学に持って行きました。本当にひさしぶりです。以前はよく作っていたので、嬉しがって自分のことを「弁当男子」と呼んでいましたが、もうそんなふうには言えません。弁当作り、あまり長続きしませんでした…。昨日の弁当は、ほぼ前日のオカズの残りを弁当に入れただけのものです。ご飯は、冷凍の白ごはんととうもろこしご飯を解凍して、その上にゴマを振りかけ、塩昆布と自家製の椎茸の佃煮を乗せました。ゴマはあえてたっぷり。オカズの方は、下から、まずはゴウヤと玉ねぎとワカメとツナのマヨネーズ和えです。次がケチャップ風味の鶏肉のソテー。そして夏野菜のマリネ。最後は炒り卵です。これだけは朝に作りました。卵を攪拌し、そこに麺つゆと砂糖少々入れて再度攪拌。レンジで30秒チンして攪拌、さらに30秒レンジ。なんちゃってのオカズです。

■昨日は、ひさしぶりに弁当を作って大学に持って行きました。本当にひさしぶりです。以前はよく作っていたので、嬉しがって自分のことを「弁当男子」と呼んでいましたが、もうそんなふうには言えません。弁当作り、あまり長続きしませんでした…。昨日の弁当は、ほぼ前日のオカズの残りを弁当に入れただけのものです。ご飯は、冷凍の白ごはんととうもろこしご飯を解凍して、その上にゴマを振りかけ、塩昆布と自家製の椎茸の佃煮を乗せました。ゴマはあえてたっぷり。オカズの方は、下から、まずはゴウヤと玉ねぎとワカメとツナのマヨネーズ和えです。次がケチャップ風味の鶏肉のソテー。そして夏野菜のマリネ。最後は炒り卵です。これだけは朝に作りました。卵を攪拌し、そこに麺つゆと砂糖少々入れて再度攪拌。レンジで30秒チンして攪拌、さらに30秒レンジ。なんちゃってのオカズです。

■もっと大人の雰囲気の弁当を作りたいのですが、弁当には卵と野菜と彩にプチトマトを入れるので、印象として「信号機」のようになってしまいます。もう少し落ち着いた雰囲気にしたいんですけどね〜。オカズを、彩豊か?!なカップに入れているのもよくないかな〜。大人の雰囲気にはなりませんね。曲げわっぱのような弁当箱を使うと、また雰囲気も変わるのかな。オカズの汁がもれる可能性がありますけどね。

シソジュース

■赤紫蘇を買ってきてシロップを作りました。洗って、湯がいて、紫蘇の葉は捨ててしまいます。残ったエキスにかなりの砂糖を入れと、レモンかクエン酸で酸味を付けます。今回はクエン酸を使いました。できたシロップを、早速、炭酸で割ってしそジュースにしてみました。シロップをつくるにはたくさんの砂糖を入れるけれど、ジュースにするとさっぱりしています。来年は、できれば自宅で赤紫蘇を栽培し収穫し、作ってみようと思います。赤紫蘇の栽培は、それほど難しくありません。

■ところで、現在の私たちの食生活って、ほとんどが材料や加工されたものをお店で買ってくる生活になっています。しかも食べ物・飲み物の材料ではなく、出来上がった様々なお店の料理を自宅まで運んでくれるサービスも生まれました。私が暮らしている滋賀県でも、来月からウーバーイーツが始まるようです。多くの人が利用されるのでしょうね。たぶん。手間暇かけずに、買い物に出かけることなく、調理もせずに胃袋を満足させることができます。でも、どういう意味で満足しているのでしょうね。その場合の満足ってなんだろう…。

■今回、赤紫蘇は買ってきましたが、シロップは自分で作りました。人それぞれでしょうが、楽しく作ることができました。「手間暇をかけて自分の生活に必要な食べ物を作ること」自体を楽しんだのです。もちろん、自分の家だけで消費するわけではありません。孫や親戚や友人たちに、お裾分けする予定です。だからそのような「関係性のなかで」楽しんだということになります。喜んでくれることを想像しながらシロップを作りました。私はとても満足しました。なんといったらいいのでしょうね、個人的な満足ではなくて、プロセスを楽しみ、さらにお裾分けすることで、関係性を大切にできたことの満足かな。

■このシロップを、2人の孫もきっと喜んでくれると思います。おじいさんの勝手な押し付け…って言わないでくださいね。また、こんなことを言っていると、「毎日料理をする人たちのことを考えていない」と怒られそうです。確かにそうですね。たしかに。たまに、自宅に家族がおらず、自分1人の時、自分のために料理をすると、とっても素っ気ない料理になってしまいます。やはり、自分以外の人のためにってのが必要なのだな。

お腹のことを考えた朝食

■社会学関係の知人が、facebookに毎朝の朝食の写真と、気温・湿度、天気、血圧、日々の出来事を書いておられます。日記ですね。こうやってパターンを決めること、日々の投稿を継続するには良い方法だなあと思っていました。だいたい、毎日、カスピ海ヨーグルト(これは商品なのか、自家製なのかよくわかりませんが…)に、フルーツや蜂蜜をかけて召し上がっておられます。

■じつは、私も、毎日ヨーグルトを朝食で食べています。生協で購入している普通の生協ブランドのヨーグルトですが、そこに、今朝は有機栽培のオートミール、シリアル、バナナを入れていただきました。加えて、アイスコーヒー。濃いトマトジュース。全粒粉入りイングリッシュマフィンも。ポイントは、お腹の中の善玉菌を増やすために、ヨーグルトに加えて食物繊維をたくさん摂取しようとしていることです。オートミールやシリアルはもちろん、全粒粉もそうです。意図してこういうものを摂取していると、これまでよりもお腹の調子はより良くなっているように思うのですが、科学的なデータの裏付けがないのでどうでしょうね。

■写真に写っているビンは、庭で収穫したジューンベリーの実で作ったジャムです。自家製のジャムです。イングリッシュマフィンやヨーグルトに少し加えて食べています。毎朝の楽しみです。

庭のジューンベリー

■先週の土曜日、気になっていた庭のジューンベリーをやっと収穫しました。鳥に食べられないように、この1ヶ月ほどネットをかぶせていました。熟しすぎたかなと心配しましたが、そレほどでもありませんでした。むしろちょうど良いくらいかな。たくさん実が成ったので、お隣のお宅の男の子にも呼びかけて収穫してもらいました。お裾分けですね。2人いる孫にもジャムにして贈ろうと思います。今日は少しだけ実を樹に残しました。鳥のためにです。十分に収穫できたので、少し心に余裕がありましたかね。

■知り合いの皆さんのお宅にも、ジューンベリーが植えてあるようです。どうやって召し上がるのかお聞きしたところ、そのまま食べるという人が結構いらっしゃいました。また、知り合いの菓子職人の方にプレゼントしたら、コンフィチュールにしてくれたというお話も聞けました。ジャム(英語)とコンフィチュール(仏語)、見た目はかなり似ているのですが、調理法はかなり違います。コンフィチュールの方が上品な作り方だなと思います。

■収穫したあと、書斎で仕事をしていたら、家族がジャムにしてくれていました。そして3割ほどは、実のまま冷凍庫に入れて保管してあります。ヨーグルトの上に乗せて食べてもおいしいかな。ジューンベリーの収穫、ささやかな毎年の楽しみです。こういう日常のささやかな楽しみがあること、言い換えれば小さな幸せを日々の暮らしの中に見つけられること、あることが、人生において大切なのではないかと思うのです。