ひらやまなみさんの絵はがき

■時々、このブログにもアップしますが、我が家には小さな庭があります。その庭の大改修では、椿野大輔さん(「庭師だいすけ」)のお世話になりました。昨日は、その椿野さんのご自宅で開催されている「風曜日にようこそol.117」という催しにお邪魔してきましたた。いろんな作家さんの作品が展示販売されていました。以前の催しでは、ひらやまなみさんの版画のカレンダーを購入しましたが、今回もひらやまさんの版画の絵葉書を購入した。ただし、版画を印刷したものです。

■一番左のツバメとホタルブクロの2枚は除いて、「おうみのふうけい」というシリーズになります。滋賀をよく知る人ならば、だいたいどのあたりから見た風景からわかると思います。これも自宅で飾らせていただこうと思っています。

ハイブリッド型授業

■毎週金曜日の4限は4回生のゼミ「社会学演習IIA」です。コロナ感染拡大により、「演習もできればハイブリッド型授業にしてほしい」という大学の支持があり、通学時の感染リスクが心配なゼミ性についてはzoomを使ったオンラインで参加しても良いというふうに伝えてあります。そうしたところ、ゼミの半分近くの学生がオンラインを希望してきました。ということで、自宅からzoomで参加しているゼミ生の様子をプロジェクターでスクリーンに投影してみました。こうすることで、対面式で参加している学生たちとの一体感を確保しようと努力しています。今は、パソコンに付属しているカメラを使っていますが、そのうちに別のカメラを用意して、オンラインで参加しているゼミ生にも教室の雰囲気がもう少しきちんと届くように工夫をしてみようと思います。

■さて、対面式の学生たちが下を向いているのは、manabaという「クラウド型教育支援システム」に投稿された報告者のレジュメをスマホで読んでいるからです(1人の学生は持参したパソコンで見ています)。コロナ感染拡大の以前だと、学生にレジュメを作成してもらい、それを私の方で人数分印刷していたのですが、ハイブリッド型だと印刷物を全員に配布できませんので。ということで、レジュメもオンラインで配布することにしてもらっています。

■毎週、2人のゼミ生が卒論に向けての研究の進捗状況を報告しますが、その報告に対して、全員が質問・コメントをすることにしています。今年のゼミ生は、良い発言する人が多いように思います。私も毎回、ゼミを楽しんでいます。授業中の質問・コメントは、「クラウド型教育支援システム」の掲示板に書き込むようにしてもらっています。ちなみに今日の報告は、「コンテンツツーリズム」と「ご近所SNS」についてでした。ただ、私の方は、プロジェクターで投影するために自宅からパソコンを持参し、自分がmanabaを見るためにiPadを持参しと…かなり通勤が重装備になります。

■まあ、コロナ禍ですが、こんな感じでハイブリッド型でゼミをなんとかやっています。コロナが無ければ、飲み会、あるいは食事会もやっているんですけどね。あたりまえですが、そういう親睦を深めることが一切できません。

コロナの後

夫も兄もコロナで死んだ「私が殺したんや」自分を責める日々 | NHKニュース https://t.co/9UmDutQ9YP

— 脇田健一 (@wakkyken) May 28, 2021

— 脇田健一 (@wakkyken) May 24, 2021

■感染者の数字だけ見ていると、こういう一人一人の経験が見えてこなくなります。コロナが収束しても、大阪の60代の女性の「私が殺したんや」という苦しみ、女優の川上さんのような「強い恐怖と後悔」は、その人の中に残り続けます。そのような苦しみは、多くの人びとからは忘れ去られてしまいますが、忘れ去られてしまうこと自体も当人にとっては苦しみになるのではないかと思います。このような問題を、社会学的にも整理・分析する研究がそにうちに登場するのではないかと思っています。

PCR検査とワクチン摂取

■今朝、大学のホームページで発表された「緊急事態宣言の再延長による授業活動制限「レベル3」の継続について」を読みました。その発表では以下のように書かれていました。

深草キャンパスにて学生・教職員を対象とした京都府によるPCR検査が行われます。また、感染者や濃厚接触者となった一人暮らしの学生に食の提供をはじめとした支援を実施いたします。これらについては改めてお知らせします。

■とても良いことですね。ただし、深草キャンパスというのが…。私は滋賀県の瀬田キャンパスに勤務しているので、PCR検査が受けられないのか、それとも深草キャンパスまで行けば、京都府に本部のある大学の教員として受けられるのか…。どうだろう。おそらく後者なんじゃ…と思っていると、担当の職員の方が、「京都府が実施する行政のモニタリング検査なので場所は深草だけですが、深草に行けば瀬田の学生、教職員もPCR検査を受検できます」と教えてくださいました。私は基本、滋賀県内にいるので、京都にまで出かけて検査をするのかどうか…が少し気になります。

■ところで、ゼミは、現在ハイブリッド型。対面式とオンラインの両方でやっています。最初はオンラインを希望する学生の数は少なかったのですが、少しずつ増えてきました。リスクがとても気になってきたのだろうと思います。そのようにリスクに注意を払うこと、それはそれで良いことかとは思います。ただ、4回生については、ゼミのある日しか大学に来なくなっています。「少なくともゼミのある日くらいは、図書館に籠りなさい」と言っているのですが、オンラインになるとその機会が極端に減ってしまうのではないでしょうか。本人たちは気にしていないでしょうね。困ったことです。

■PCR検査だけでなく、ワクチン摂取も集団を単位としてで行って欲しいなと思います。企業も会社単位でとか、複数の会社が入っているビル単位でとか、まとまってワクチンを打てるようになれば、その次は大学単位、学校単位というのはありだと思うのですが、どうなるでしょう。

「『信用なき助けあい』はなぜ成り立つのか」という記事

『チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学』の著者・小川さやかさんの記事。「偶然性や不確実性を認めるからこそ、人は助けあうことができるのではないでしょうか」。https://t.co/hZrZ18kuGl

— 脇田健一 (@wakkyken) May 28, 2021

■私は、小川さやかさんという人類学者のことを、『チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学』というユニークなタイトルの本を通して知りました。小川さんは、アフリカのタンザニアで、現地のコミュニティに入り込み、自ら路上で古着を売る路上販売をしながら、「それまでほとんど知られていなかった現地の路上商人たちの生活や商売の仕組みを明らかに」されました。その後、小川さんは、2016年10月からの半年間香港に滞在し、香港のチョンキンマンション(重慶大厦)にある安宿で暮らす、タンザニア人のコミュニティで参与観察を行いました。その時の調査から、この『チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学』は生まれました。

■さて、小川さんは、この記事の中で、私たちが暮らしている近代社会は世界の偶然性や不確実性を排除する方向で進化してきたと述べています。そのような社会では、個々人が被る不利益は、自己責任ということになりがちです。彼女は、「未来が予測できるのであれば、あなたがいま困窮しているのはその予測をあなたが怠ったからであり、つまりは自己責任だからです。近年の生活保護受給者たたきなどは、まさにこの理屈ではないでしょうか」とも述べておられます。しかし、このような私たちが慣れきった社会と、小川さんがフィールドワークをしてきたタンザニアの人びとの社会とは、根本のところで異なっています。タンザニアは、小川さんによれば「未来を予測できない社会」なのです。

経済面においても政治面においても不安定なタンザニアでは、将来の予測を立てることが難しく、私たちの常識では考えられない不条理な事態に遭遇することが多々あります。小さいときからそうした世界を生きていると、他人のした事や置かれている状況について、簡単にその人のせいだとは言えなくなるのではないでしょうか。リスクを予測し、将来に備えて最大限の準備をしていても、どうにもないことがある。そのことを、彼らは身をもって経験してきているのです。

■このような予測不可能で不安定な社会では、偶然性や不確実性が排除された(そう思っているだけかもしれませんが…)社会とは異なる生き方が必要になってきます。それは「他人への『貸し』をすぐには取り立てない…」ということです。すぐに取り立てないことで、自分の周りに、自分を守っていくためのネットワークを維持することができる、様々な力を持っている多様な人たちとつながりをゆるくキープしておくことができるわけです。それは、人生の保険=セーフティネットになるというのです。何かこのような人生の保険は、かつてマルセル・モースが『贈与論」の中で述べたこととかなり近いものであるような気がします。

タンザニアの友人たちは、この社会で生きていくためには、他人への「貸し」をすぐには取り立てないことだと言います。たとえば誰かに1万円を貸して翌月に取り立てたら、貸し借りはそれでチャラになります。しかし私が取り立てなければ(あるいは貸したことを忘れていたら)、その相手が大会社の社長になり、1万円が100万円になって返ってくるかもしれません。もちろん詐欺師になっているかもしれませんが、そういう知り合いがいるのも悪くはないものです。誰かに親切にしてあげた見返りは、必要となるとき――たとえば携帯を盗られるとか――が来るまで放置しておいた方がいい。取り立てていない貸しは、彼らにとって人生の保険なのです。

目の前に困っている者がいれば――その原因にかかわらず――ムリのない範囲で助け、貸しをつくっておく。そうすることで他の人も「あいつはいいやつだ」と言ってフォロワーになってくれるかもしれない。そこには国家も保険会社もありませんが、ある種のセーフティネットがたしかに機能しているのです。

■では、これは私たちの世界とは異なる世界の話なのでしょうか。小川さんはそうではないと言います。新型コロナの感染拡大で、私たちは「未来は予測できる」という世界観が幻想だったことを思い知りました。「この世界は相変わらず、偶然性と不確実性に満ちている」のです。そのような状況は、安定した世界に慣れきった私たちにを大変不安にさせるわけですが、小川さんは、「一方で、偶然性や不確実性を認めるからこそ、人は助けあうことができるのではないでしょうか」と述べておられます。重要なご指摘かと思います。

■ひょっとすると、相手は自分を騙しているのかもしれない。だから、タンザニア人のコミュニティの皆さんは、小川さんに対して、「誰も信用するな」と言います。相手に対する信用はない。けれども、その点も含めて相手を理解し(引き受け)、できる範囲で困っている人を助ける。それは、自分の「人生の保険」になるかもしれないのだから(ならないかもしれないし)。この小川さんの主張を、「利他」という概念と重ねてみるとどのように理解できるのでしょうか。「利他」についてよく知る人は、これは合理的利他主義だというかもしれません。よく「情けは人のためならず」(他人を助けることが、結果として自分に返ってくる)と言ったりしますが、この記事からすると、困っている人のためだけど、長期的に見れば、それは自分のためでもある…ということになります。そもそも、「人生の保険」としてのセーフティネットですから。でも、合理的利他主義と言い切って良いのでしょうか。そう単純に言い切ることもできないように思います。

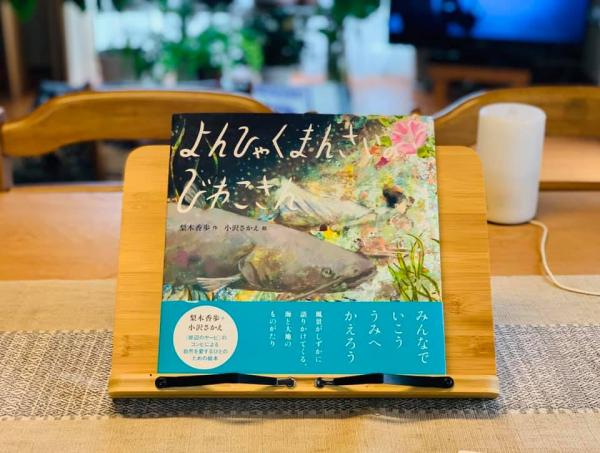

『よんひゃくまんさいのびわこさん』

■土屋 俊幸さんの本業は、森林と人や経済との関係についての研究(林政学がご専門で、林野庁の林政審議会会長)ですが、そのような本業とは別に、絵本に大変お詳しい方でもあります。その土屋さんに、『よんひゃくまんさいのびわこさん』という大人の絵本をご紹介いただき購入しました。衝動買い。梨木香歩・作、小沢さかえ・絵。私は、ずっと琵琶湖や滋賀と関わって研究をしてきたので、なにかじわーっと心にくるものがあります。

■琵琶湖は、現在の三重県の伊賀上野あたりに400万年前に誕生して、40万年前に現在の琵琶湖のある場所あたりまで移動してきました。40万年間閉じた湖になると、ここにしか生息しない固有種が生まれます。でも、ルーツを辿れば、海と繋がっている場所にいた生き物たちの末裔です。絵本では、ハマヒルガオとハマゴウが登場します。妖精のように描かれています。この植物は固有種ではなく、元々は海の砂浜で咲く植物です。なのに、どうして湖の砂浜で花を咲かすのだろう…不思議です。

■絵本の解説には、「若く、娘さんのような琵琶湖が、大地の記憶にある、ちゃぽんちゃぽんと遊んでいた頃の海に帰りたい一心で、ハマヒルガオたちを連れ、移動を続ける。そして、いつか疲れて移動する気力がなくなった頃、自分自身が皆の帰りたいと願う「海」になっている…」と書いてありました。なるほど。自分自身が海になっていた。読んだ後に、じわーっときますね(実際、滋賀県の人びとは、琵琶湖のことを海と言います)。琵琶湖に関する知識があると、余計にじわーっとくるかな。絵本を作られたお2人は、琵琶湖博物館に関わってお仕事をされたことがあるようです(ちなみに、私、昔、琵琶湖博物館の学芸員をしていました)。梨木さんは現在は関東圏にお住まいですが、以前は、琵琶湖の湖畔に仕事場を持っておられました。

■この絵本が出来上がる上で、琵琶湖博物館の学芸員の皆さんの研究が大切な役割を果たしています。そのお一人、里口保文さんが、琵琶湖について詳しく解説されています。みなさんも、どうぞお読みください。

■追記

絵本とは関係ありませんが、この書見台、なかなかええ感じです。

ジューンベリーと小さな草花

■先週の土曜日、朝からずっと庭の世話をしていました。気になっていたことを、一気にやり終えました。カバーグラスのタイムが茂りすぎなのでちょっとカット。花はとっくに枯れたけれど、光合成でずっと球根に栄養を溜めていたスイセンやスノーフレークも、葉が枯れてきたので鎌で刈り取りました。庭樹の剪定も少し行いました。

■最後は、庭のジューンベリーの実が赤くなりつつあるので、鳥に食べられないようにネットをかけました。昨年は、残念ながらあまり実りませんでした。庭師さんによると、そういう年もある…とのことでした。今年はしっかり実を付けてくれています。ジャムにして、隣の家の子どもたちや、孫たちにもプレゼントしようと思っています。ところで、ネットをかけている最中に、隣のブラシノキにヒヨドリがやってきました。人間がそばにいても平気です。平気でブラシノキの蕾を食べようとしていました。強気です。私は人間ができていないので、どうしても腹が立ってしまいます。人間ができている人は、「美味しいかい。お腹いっぱいお食べ」と言うんでしょうね。

■いろいろ庭の世話をしていると気がつくことがあります。砂利を敷いてある我が家の駐車場、生えてくる雑草を抜く程度しか世話はしていませんが、この砂利しかない駐車場の所々にスミレの仲間が花を咲かせます。もう、とっくに花のシーズンは過ぎましたが、小さな可愛らしい花を咲かせてくれるのです。このスミレ、私の頭の中では雑草に入りません。ですから抜きません。しかも、タイヤに踏みつけられてしまう可能性がある株は、今日、安全な場所に移植しました。

■いろいろ庭の世話をしていると気がつくことがあります。砂利を敷いてある我が家の駐車場、生えてくる雑草を抜く程度しか世話はしていませんが、この砂利しかない駐車場の所々にスミレの仲間が花を咲かせます。もう、とっくに花のシーズンは過ぎましたが、小さな可愛らしい花を咲かせてくれるのです。このスミレ、私の頭の中では雑草に入りません。ですから抜きません。しかも、タイヤに踏みつけられてしまう可能性がある株は、今日、安全な場所に移植しました。

■そのすぐ近くに、とても小さな黄色い花が咲いていました。調べると、セダム・セクサングラーレというようです。和名は六条万年草。和名だと覚えやすいですね。また、別のところには、リシマキア・ミッドナイトサンが。庭の暗渠排水の排水パイプのあたりに生えています。半日影で湿り気のある場所が好きなようです。なるほど、という場所に生えています。もうじき、黄色の(正確にはブロンズ色)小さな花を咲かせます。セダムもリシマキアも、勝手に生えてきているのですが、私の頭の中では雑草には入りません。

■庭の方ですが、誤って抜いてしまっていたドクダミが、なんとか生き残って花を咲かせていました。「ごめんね。これからは、気をつけます」。このドクダミも勝手に生えてきたものです。もちろん、このドクダミも雑草のカテゴリーには含まれません。一般には、ドクダミはどんどん増えていくそうで、駆除の対象です。雑草のカテゴリーに入るのですね。みんな同じ植物ですが、人間の(私の)好き勝手で線引きされ、雑草に入れられたものは抜かれてしまいます。可愛い花を咲かせたら、庭の雰囲気にあう程度に増えるのであれば、抜かれなくてもすむのにね。ごめんね。

山椒の下拵え

■しんどかった…。山椒の佃煮やちりめん山椒を作るために、今年も近くの生協のスーパーで山椒を一箱買ってきました。山椒の下拵えが、本当に大変でした。写真、左は除いた枝や軸です。この写真からもわかるように、気力の勝負です。うち2人家族なので力を合わせてやりましたが、私は枝はきちんと取ったものの、軸はかなり残しました。まあ、自宅で食べる分には、軸が残っていてもあまり気になりません。まず、連れ合いが下拵えした山椒の半分で佃煮を作り、そしてちりめん山椒も作ってくれました。残りは、冷凍です。「ささやかな楽しみ」です。日常生活の衣食住の中に、こういった「ささなかな楽しみ」があることが、大切なのではないかと思います。そして「ささやかな楽しみ」のために、しっかり生きることが、歳をとっていく際には大切になってくると思います。

創立記念・親鸞聖人降誕会法要

■先週の金曜日、創立記念・親鸞聖人降誕会法要がYouTubeのライブ中継で行われました。ネットを通してですが、私も視聴させていただきました。また、法要のあとは、浄土真宗本願寺派熊本教区勝明寺副住職である木下明水さんの記念講演を拝聴いたしました。

■法要で式辞で入澤崇学長は、学生時代に仏教の思想を理解するために「補助線」としてエーリッヒ・フロムの『生きるということ』を読んだ経験を話されました。以下は、学長のツイートです。

明日(5月21日)の創立記念・宗祖降誕会法要の式辞(法話)では、エーリッヒ・フロム『生きるということ』にふれて、「もつこと(所有)」と「あること(存在)」のどちらに軸足を置いて生きるかを問いかけます。フロムのこの書を読むと、親鸞思想の尊さが見えてきます。https://t.co/4li3RYlc12

— 龍谷ミュージアム元館長のつぶやき (@tirisawa) May 20, 2021